“雙減”背景下幼兒博物館學習結果的影響因素研究

羅娟 孫佳玥

摘 要:隨著場館的教育功能逐日凸顯,場館學習受到了3-6歲幼兒父母的廣泛關注。研究發現,幼兒參觀博物館學習結果的影響因素主要有參觀頻次、觀前準備、學習品質、互動質量等四個方面。為優化幼兒參觀博物館的學習結果,建議父母重視非正式學習,增加幼兒參觀博物館的機會;借助重復參觀,深化幼兒學習;做足觀前準備,調動內驅動力;加強親子互動,做好學習導師。

關鍵詞:3-6歲幼兒;參觀博物館;學習結果;影響因素

【中圖分類號】G616 【文獻標識碼】A 【文章編號】2097-2539(2024)06-0037-05

*臺州科技職業學院2023年度校級青年專項課題“研學旅行背景下幼兒參觀博物館的現狀研究”(編號:23QNZ17)。

2021年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱“雙減”)。“雙減”背景下,父母更加注重孩子的身心健康和全面發展,孩子也有更充裕的課外時間。“雙減”背景下,場館的教育功能逐漸被家長重視,場館學習受到了諸多幼兒家長的關注,成為重要的休閑活動之一(由于學界對博物館的界定不一,本研究中所指的博物館特指藝術類、科學與技術類、歷史類、綜合類博物館)。但幼兒在博物館中學習的結果千差萬別,許多父母表示帶娃去博物館很受挫,因為面對孩子隨時的提問,很多時候不知道如何回應;還有一些父母并不重視幼兒在博物館中的學習,也不能給予有效的引導,存在嚴重的走馬觀花現象,學習結果大打折扣。這引起了研究者的關注,“幼兒博物館學習結果的影響因素有哪些?如何優化幼兒博物館的學習結果?”這些都成為研究者迫切想要解答的問題。

一、研究方法

(一)研究對象的選擇

1.訪談對象選取

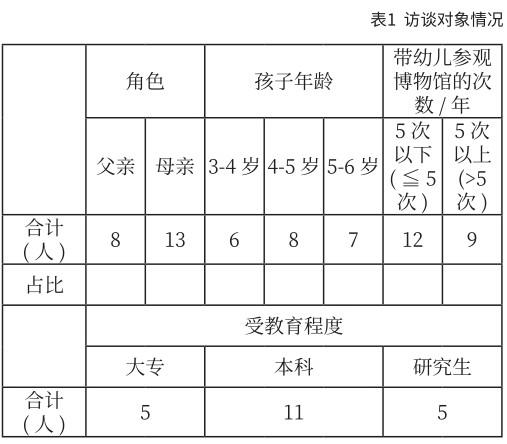

本研究采用目的性抽樣的方式,目的性抽樣是按照研究的目的抽取能夠為研究問題提供最大信息量的研究對象[1],并遵循資料收集盡可能達到飽和狀態的訪談原則[2],據此,研究者選擇經濟發達城市的3-6歲幼兒父母共21人進行訪談,這一樣本數量也滿足了質性訪談樣本量應該大于12這一要求[3]。訪談對象情況,見表1。

2.觀察對象選取

在博物館入口處隨機選擇來參觀的12對親子(子女年齡范圍為3-6歲),經同意后,在不影響其活動的情況下進行跟蹤觀察。

(二)收集資料的方法

1.訪談法

編制訪談提綱《父母帶3-6歲幼兒參觀博物館的訪談提綱》,采用半結構化訪談的方式收集相關信息。訪談提綱的編制經歷了多次修改完善的過程。最初版的訪談提綱主要依據訪談提綱的基本格式要求、相關文獻的閱讀,結合本研究的問題進行編制,然后選擇受教育程度不同的6位父母進行預訪談,在此基礎上進行修改與完善,并請專家審閱,根據專家意見進行修改,最終形成正式提綱。

2.觀察法

為彌補訪談法的不足,力求收集到更客觀、豐富的數據,研究者深入博物館現場對3-6歲幼兒及其父母進行半結構化觀察。在觀察前,研究者基于訪談情況,擬定了重點觀察的內容,即“博物館中父母和幼兒的言行”,主要聚焦在不同情境下“父母做了什么”“幼兒做了什么”,并進行現場記錄。

(三)分析資料的方法

對收集到的訪談和觀察數據進行整理,共轉錄訪談文稿53626字,觀察文稿10821字,然后運用NVivo11plus軟件對收集到的數據進行編碼分析。為提高研究的效度,本研究邀請一名研究生與研究者共同編碼。經檢驗,編碼一致性為89.6%。此外,將編碼結果交由專家審閱,根據專家的意見進行修改,直至達到相應的要求。

二、幼兒參觀博物館學習結果的影響因素分析

參觀者在場館獲得的學習結果是多元的,不僅包括知識獲得等認知的發展,也會促進其情感態度的轉變[4]。本研究中幼兒參觀博物館的學習結果既包括幼兒在博物館中收獲的知識,也包括非認知能力(如好奇心、興趣、求知欲、創造力、想象力、堅持、價值觀等)的培養。對于3-6歲幼兒來說,后者更為重要。調查發現,幼兒的參觀學習結果主要受參觀頻次、觀前準備、學習品質、互動質量等四個方面因素的影響。

(一)參觀頻次

參觀頻次既包括參觀不同的博物館,也包括對同一博物館進行多次重復參觀。參觀者曾經的博物館體驗和相關的認知資源則以一種心理境脈影響著其后續博物館參觀過程中的經驗建構[5]。訪談得知,經常參觀博物館的幼兒更容易獲得良好的學習結果。首先,他們會更加喜歡博物館,對參觀博物館更感興趣。例如,有家長談到,“他好像從小養成了一種去博物館的模式,比如我們去蘇州,他首先會想到去看看那邊的博物館,每次去北京,我們第一站肯定是去國家博物館。”其次,在博物館的參觀中,他們會展現出較好的學習品質和非認知能力。學習品質由兩個基本維度組成:對學習的熱情(包括興趣、快樂、學習動機)和學習中的投入(包括專注性、堅持性、靈活性和自我調節)[6]。訪談中家長談到,“記得第一次參觀博物館完全是走馬觀花啊,沒有啥深刻的印象,隨著一次又一次參觀博物館,感覺到孩子在這個過程中不知不覺收獲了很多,看展品更加專注了,參觀的時長也增加了,還會提出很多不僅限于‘是什么的問題,越來越適應這種學習了。”“在對同一博物館進行多次參觀后,她在潛移默化中知道了很多,能說出同齡小朋友不知道的內容,感到很自豪。我覺得這增強了孩子的自信心,對她參觀博物館也是一種正強化吧。”“我經常帶孩子參觀博物館,發現孩子對傳統文化越來越感興趣了,每次去博物館都讓我給他講這方面的故事。在中國絲綢博物館,他喜歡聽絲綢之路的故事;在中國傘博物館,他喜歡聽許仙和白娘子的故事。參觀博物館讓孩子從小對我們的傳統文化產生了興趣,增加了孩子的文化認同感。”

(二)觀前準備

參觀博物館前的準備對參觀博物館的學習結果有著重要的影響,一般而言,準備越充足,參觀學習結果越好。訪談發現,當下父母在帶孩子參觀博物館前的準備是不夠充分的,存在隨意性。進一步訪談發現,父母通常會更多地進行參觀預約、生活用品(如水壺、紙巾、衣服等)、博物館展覽或展品初步了解等方面的準備;許多父母表示知道準備的重要性,但不做準備,或者準備不多。例如,“我認為其實最好是要做準備的,但是不做的。”“看情況吧,一般會了解一下此博物館正在進行的一些展覽,其他準備不多。”“需要準備,了解博物館有無什么特殊要求,比如探索館需要提前預約才能進,了解博物館最近有沒有孩子比較感興趣的展覽。”

(三)學習品質

父母自己對于學習的信念,以及他們將這種信念轉化為行動的能力,也會影響兒童的學習品質[7]。父母在參觀中的學習品質對幼兒有感染和示范作用。觀察發現,有父母在參觀中存在不良示范作用,如在等待幼兒的期間玩手機來打發時間,而不是給幼兒樹立一個學習導師的榜樣;有父母是放羊式的,他們自身對博物館展品興趣不高,常常是邊跟隨幼兒保護其安全,邊聊天說笑;還有父母當幼兒在一個互動區玩久了時會顯得沒有耐心,提出“我們去下一個地方玩吧”,忽視幼兒此刻的關注。上述父母僅僅充當的是安全監護人的角色。安全至關重要,但是這種“不作為”的陪伴卻會對幼兒產生嚴重的負面影響。最直接的影響是由于父母的支持不足導致的學習結果不佳。另外,父母的言行潛移默化地影響著幼兒,上述現象中不良的學習品質給幼兒造成這里很無趣的感覺,成為幼兒博物館學習的一種負面的心理因素,進而降低其參觀的積極性、興趣、專注力和堅持性。可想而知,這種學習品質下的幼兒也難以獲得較好的參觀學習結果。

(四)互動質量

社會互動是建構主義強調的一個重點,研究者常基于建構主義來解釋場館學習。在此理論的影響下,Falk等認為場館學習是發生在一定的物理環境中,通過與其他個體的互動,將先前知識經驗和新經驗建立聯系的過程[8]。也就是說,幼兒在建構知識經驗時并不是孤立進行的,而是在與他人的社會交往中發生的。因此,在帶幼兒參觀博物館的過程中,親子之間的互動質量對幼兒博物館參觀學習的結果有著重要的影響。

訪談發現,在博物館親子互動中,父母的角色呈現為監護人和支持者兩種,且監護人角色體現比較充分,而學習支持者角色的勝任力不足。具體表現如下。

1.提問應對乏力

在談及“參觀博物館時,您對孩子的提問能夠自如應對嗎?存在什么困難?”時,只有個別小班階段幼兒的父母表示基本能夠,這可能因為小班幼兒認知發展水平較低,提問較少,且提出的問題一般比較簡單,多關注展品或展覽的外觀如形狀、顏色等,多停留在“是什么”等比較粗淺的層面。隨著認知能力的發展,求知欲的增強,中大班幼兒的問題就不那么容易應對了,面對幼兒的提問,父母難免捉襟見肘,如父母提到“哪懂那么深奧的東西”,“不太能應對自如,不太了解那些東西,不知道怎么來回答他的問題”,“有部分可以,專業性很強的問題不太有自信解答”,“有時候比較難以應對,考驗家長的能力”等等。

2.展品講解能力薄弱

訪談發現,父母的展品講解能力是十分欠缺的,有父母表示“不會講解,只會讀或者去查”“只會介紹自己熟悉的內容”“孩子感興趣的東西不一定是自己擅長的,講解起來比較生硬”。良好的講解首先需要對客體進行內化,對大多數父母而言,他們的參觀是隨意的,在對展品沒有了解的情況下難免出現上述問題。因此,給幼兒講解時會出現生硬、晦澀的現象,難以從幼兒能夠理解的角度進行,這導致幼兒在博物館中的體驗是受挫的、乏味的、抽象的,很難將展品與自己的生活經驗建立意義連接,從而使參觀停留在淺層、走馬觀花、獵奇性的層面上。

3.啟發引導者的角色有待增強

觀察發現,有些父母與幼兒基于展品的互動是單向性的,互動的發起者常常是父母,多是針對展品向幼兒介紹“這是什么”,幼兒在此過程中充當被動的接受者角色。這種親子互動缺乏啟發引導,更多的是一種從父母到幼兒的單向輸出,有填鴨式之嫌,可能是父母的一種“總想讓孩子知道更多”的心理在作祟。例如,有個母親指著一把銹跡斑斑的劍對幼兒說:“這把劍好長,銹掉了,是不是?它原來還要再鋒利一些。”說完,又走向下一個參觀目標進行介紹。值得肯定的是,這位母親有意識地通過語言引導幼兒觀察,啟發幼兒進行了淺層思考,但所提問題是封閉式的,且較匆忙,幼兒來不及對展品進行仔細觀察,因此不利于和幼兒展開深入交流、討論。

4.親子間的延遲學習缺位

博物館的參觀學習不局限于博物館的時空范圍之內,而是會延伸館外,如離開博物館后,親子圍繞展覽進行的一些對話;將當前的生活與博物館中的經驗進行的聯系;與展品有關的閱讀等等。因此,參觀者的學習并不是隨著參觀的結束而終止,它應該是一個連續的過程。這里將參觀者離開博物館之后的學習稱為延遲學習,即后博物館階段的學習。延遲學習可以讓學習者保持對參觀內容的關注和熱情,引導學習者進行更為深入的思考,并嘗試將參觀內容與實際生活聯系起來,從而為將來的學習提供一定的經驗背景。調查發現,父母對幼兒的延遲學習不夠重視,在離開博物館后,很少再對幼兒進行基于博物館的學習支持,親子間的延遲學習常常是空白的,這不利于幼兒思維、關注的延伸拓展,從而影響參觀博物館的學習結果。

三、幼兒博物館學習的建議

(一)重視非正式學習,增加參觀機會

部分父母持功利性的學習觀,注重知識技能掌握的認知方面的學習,不重視情感、態度與價值觀培養的非認知學習;注重結構嚴謹,有預期和可測量成果的正式學習,不重視孩子自發的、開放式的、自我主導式的、結構化松散的非正式學習,如博物館參觀學習。非認知能力對個體的成長和發展至關重要。個體非認知能力越高,越有信心、動機和決心迎接困難和挑戰。另外非認知能力對中小學生在學業方面實現逆襲有正向作用,對社會行為和勞動市場表現產生積極影響[9]。場館學習是非正式學習與終身學習體系的重要組成部分,看似簡單的博物館經歷往往能對觀眾產生長期的影響[10],參觀者在博物館中收獲的是多元的學習成果,不僅能夠得到認知水平的提升和知識的積累,還可以提高學習興趣和學習積極性。《全國家庭教育指導大綱(修訂)》指出,“家長應豐富兒童的感性經驗,重視生活的教育價值……多開展接觸大自然的戶外活動,參觀科技館、博物館、美術館等,開闊兒童的眼界,豐富兒童的感性經驗;尊重和保護兒童的好奇心和學習興趣”。鑒于此,父母應樹立“大學習”的觀念,常帶幼兒參觀博物館,不應在正式學習和非正式學習上厚此薄彼,而應使二者相得益彰,協同促進幼兒核心素養的培養。

(二)借助重復參觀,深化幼兒學習

博物館蘊含著豐富的社會和自然科學知識,即便是成人一次參觀也很難關注到很多方面,難以發生深度學習,況且是3-6歲階段的幼兒。因此,很有必要帶幼兒對同一博物館進行多次參觀學習,父母可以優先選擇常住地的博物館。訪談中有父母提到會帶幼兒重復參觀同一所博物館,因為每次參觀收獲都不一樣。這里可能是隨著幼兒知識經驗的豐富,每次都會對展品進行不同的意義建構,而每次都是在上一次基礎上的超越,從而呈現知識經驗的螺旋式發展。重復也是一種鞏固,對于年齡小的幼兒來說,重復學習是很有必要的,符合幼兒的心理發展特點,因為幼兒的注意范圍是有限的、注意穩定性差,記憶的容量小,觀察的目的性不強也不夠細致,重復參觀可在一定程度上彌補上次參觀的不足。重復可以讓幼兒對感興趣的展品保持持續關注和思考,這不僅可以深化幼兒的學習,還可以培養幼兒良好的專注力、堅毅、勤思好學等品質。重復可以讓幼兒習得如何參觀博物館的有效經驗,在一次次重復參觀中,幼兒能夠越來越適應這種非正式學習的方式,掌握有效參觀的方法經驗,這也是對幼兒學習能力的一種培養。總而言之,重復參觀的益處很多,父母應加以重視。

(三)做足觀前準備,調動參觀內驅力

凡事預則立,不預則廢。參觀前的準備對幼兒的參觀學習結果有重要影響,父母可從以下幾方面進行準備。

1.明晰博物館的布局和展覽

參觀博物館前,父母除應了解博物館的參觀注意事項,如開閉館時間、參觀預約等,還應提前了解場館的布局和展覽,做到心中有數。當然,對于父母去過的博物館,因比較熟悉,這方面不用做太多準備。而對于父母第一次去的博物館,可通過網絡了解相關信息,但最好的方法是提前參觀踩點,重點了解場館的空間布局、展陳內容并思考哪些是幼兒比較感興趣的,還要對一些展覽進行學習,可自學,也可借助講解服務進行更為深入的認識。這樣可以獲得場館參觀的第一手經驗,便于帶幼兒參觀時進行參觀引導和路線規劃。

2.預設提問并進行針對性準備

針對要參觀的博物館,父母可以預設幼兒可能會對展品提出哪些問題,哪些是自己能夠回應的,哪些是比較專業的、需要提前做功課的。對于需要提前做功課的內容,父母可以借助博物館官網、微信公眾號、博物館官方客服、網上查找答案等方式進行。這樣,父母在正式帶幼兒進入場館學習時才會更加從容自如,避免因知識短板難以應對提問時的受挫現象,同時也能在展品講解時做到駕輕就熟,更好地對幼兒進行啟發引導。

3.調動參觀興趣和動機

興趣和動機是學習的內在驅動力,對學習效果有著復雜的影響。參觀前父母不妨和幼兒談談所要參觀的博物館,也可以就博物館里的展品引導幼兒進行相關的閱讀,可以是繪本,也可以是故事書等。參觀前的談話和閱讀一方面可以激發幼兒的興趣和動機,調動幼兒的好奇心和求知欲,讓幼兒帶著期待和問題參觀博物館;另一方面也是在對幼兒進行相關經驗的鋪墊,有備而來更有利于進入場館后進行更多、更深層的意義建構,從而讓幼兒獲得良好的參觀學習結果。

(四)加強親子互動,做好學習導師

有關研究表明,學習的產生不僅是人與這個獨特的環境(包括裝置、技術、空間等)的互動的結果,人際互動也是刺激觀眾在展覽中進行學習的重要因素,比如親子互動[11]。因此,在博物館中,父母應注重親子互動,并積極提升親子互動水平,堅持合作商討型的親子互動方式,做幼兒博物館學習的有力支持者、促進者、示范者,而不是做放任幼兒的消極等待者。具體而言,在參觀過程中,父母首先應樹立一個學習者的形象,在與展品的互動中對幼兒進行良好的學習品質示范,在言傳身教中給幼兒潛移默化的影響;其次,應根據幼兒年齡調整指導控制的程度,對于小班幼兒,應在兼顧興趣的同時多引導幼兒觀察學習,為其規劃參觀路線;對于中大班幼兒,尤其是大班幼兒,應多與其商量討論,盡可能基于展品提開放式問題啟發引導幼兒進行思考,并注意延伸拓展幼兒的學習。例如,“你知道嗎,在以前的時候,人們就是用這個碗吃飯的,你看看它跟我們現在的有什么不一樣?”第三,積極與幼兒一起參與博物館內的互動體驗類的項目,比如電子屏、互動游戲、體驗區活動等,做幼兒的玩伴和共同學習者,構建一個親子學習共同體,并在其中作為能力強者發揮支架作用。第四,在展品的講解上,應盡量生動些,用幼兒能夠理解的語言或諸如講故事等愿意接受的方式,而不是生硬地讀/念說明牌。可以運用類比法、動作手勢等將幼兒看到的展品與其先驗知識建立聯系;如遇對自己挑戰比較大的展品,可請講解,或者拍照留存作為延伸學習,回去之后與幼兒一起繼續尋找答案;還可以借助博物館里的科技設施如虛擬現實,讓幼兒對展品有更直觀的認識。第五,允許幼兒用自己的方式去感受,陪他去發現。有時父母去博物館總是企圖讓幼兒記住些什么歷史,認識些什么文物,但學前兒童其實可能根本不感興趣,相反可能沉醉于瓶瓶罐罐上的花紋,這又何嘗不是一種學習呢?有時父母由于行程安排比較匆忙,又急于帶幼兒參觀所有展品,導致在展品前逗留時間很短,對幼兒來說學習效果并不好。最后,重視后博物館階段的延遲學習。離開博物館不是參觀學習的終結,而是新的開始,父母應在日常多與幼兒談論與博物館有關的經驗,基于博物館中幼兒表現出的興趣、問題做相關支持和拓展,以使參觀學習的效果最大化。

(責任編輯:張玲玲)

參考文獻

[1]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000:103.

[2]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000:173.

[3]Given,Lisa M.,ed. The sage encyclopedia of qualitative research methods[M]. New York: Sage Publications,2008:120.

[4]Briseno- Garzona, Anderson,D., Aderson,A. Adult learning experiences from an Aquarium visit: The role of social interactions in family groups. Curator: The Museum Journal,2007, 50(3): 299-318.

[5]鄭旭東,王婷.家庭行為、身份認知與經驗建構:場館學習理論的解讀與啟示[J].上海:開放教育研究,2015,21(04):55.

[6](美)馬里奧·希森著,霍力巖等譯.熱情投入的主動學習者:學前兒童的學習品質及其培養[M].北京:教育科學出版社,2016:24.

[7](美)馬里奧·希森著,霍力巖等譯.熱情投入的主動學習者:學前兒童的學習品質及其培養[M].北京:教育科學出版社,2016:50.

[8]Falk J. & Storksdieck M. Using the contextual model of learning to understand visitor learning from a science center exhibition[J].Science Education,2005,89 (5):744-778.

[9]李瑞,劉穎,劉超.隔代照料對青少年非認知能力的影響研究[J].基礎教育,2022,19(05):90.

[10]Falk J H,Dierking L D.School Field Trips:Assessing their Long-Term Impact[J].Curator, 1997(40):211-218.

[11]Diamond J D.The Behavior of Family Groups in Science Museums[J].The Museum Journal,1986,29(2):139-154.