正定發現的三方明代丁氏碑志

程雅玲

【關鍵詞】丁祥墓碑;丁勛墓志;丁時墓志;正定丁氏家族;明代;河北正定

【摘要】2014—2016年,河北省石家莊市正定新區丁家莊村先后發現丁祥墓碑及丁祥重孫丁勛和玄孫丁時的墓志,現均藏于正定縣文物保管所。三方碑志記述了明代丁氏家族的世系、三人所任官職及功績德行等,內容涉及明初征服蒙古太尉納哈出、靖難之變、宣德初漢王之亂、嘉靖年間俺答進犯內地等歷史事件及明代武職世襲制度,為研究武職官員承襲,糾正和補充地方史志提供了實物資料,具有較高的歷史和文物價值。

正定縣文物保管所保存有三方明代碑志,于2014—2016年先后發現于石家莊市正定新區丁家莊村,碑志主人丁祥、丁勛、丁時分別為祖、重孫、玄孫三代。下面結合碑志內容和文獻資料對三人的生平功績、丁氏家族世系及涉及的其他內容進行考釋。

一、碑志錄文

(一)丁祥墓碑

碑為漢白玉石質,高185厘米,寬84厘米,厚15.6厘米(封二)。首身一體,圓首,碑身下方有榫頭,碑座已失。正面碑額陰刻篆書“明故揮使丁公墓志銘”3行9字。額題兩側淺刻云龍紋,上部正中線刻帶背光坐佛,兩側刻持物菩薩。碑體四周及碑額與志文之間刻卷草花卉紋。志文為陰刻楷書,共23行,滿行40字,計702字。碑陰額部正中淺刻帶背光菩薩坐像,周圍飾竹、石;碑身周邊飾線刻卷草紋,其內刻文11行,內容為丁氏家族后輩姓名、身份,文字大多磨損。

錄文如下。

明故昭勇將軍指揮使丁公墓志銘」

直隸真定府真定縣儒學訓導朱韶薰撰文」

直隸真定府知府張志廣篆額,通判葉順宗書丹」

公諱祥,字□禎,滁州人也。烈考名剛,忠勇向義。子男二人,長即公,次曰勝。考于洪武初以武功居最,」誥命封忠顯校尉、太原衛管軍所鎮撫。洪武乙卯,考歿。庚申,公襲父績,封昭信校尉,調大同前衛所鎮撫。」丁卯,從主將宋國公征進大寧、金山、一(亦)□□,□□赤歸獻功。癸酉,遷武略將軍、蔚州衛鎮撫,贈考為」武略將軍,妣任氏贈宜人,夫人賀氏封宜人。公撫蔚州凡七年,恩信尤著。己卯,」太宗皇帝龍飛北京,公以全城歸附,保□蔚民,遂授符節,遷武成后衛指揮僉事。是年正月,從主帥房寬」領兵駐北平,五月戰濟南、白溝河、滄州、東昌,屢有奇功,遷指揮同知。辛巳,復從房寬,功夾河、西水寨、」東阿、東平、靈璧,五月破泗州,錄功尤多。六月,隨」駕渡江,克復金川門,以公為首功,遷指揮使。永樂元年癸未,選調真定衛。公至,戒飭嚴謹,政令肅著,軍民」安堵。公生于元甲辰十一月丙戌,永樂己丑十一月丙申以疾歿于家,享年四十有七。自昭信校尉」受官,凡五遷,至指揮使而終焉。且公束發從戎,幾三十年,豪爽豁達,威武兼濟,攻堅必取,守固必完,」臨危不懼,蹈險履艱,不動聲色,隨機應變,捷出奇,出入死地,卒至成功,享天之錄,蔭及子孫,豈非忠在」朝廷、澤被生民之所致也?是年十二月辛酉,卜葬于真定城東臨濟之原,廣平郡夫人賀氏附焉。夫人柔」惠淑婉,后公而殂。子男四人:長曰源,英杰有為,繼襲公爵;次曰澄、曰洪、曰濱,俱習武藝。女二人,曰妙」德、妙賢,性資純篤,俱適名宦。宣德辛亥八月丁未,遷葬于豬河之原,合附賀夫人塋。

銘曰:烈烈將軍,」有威有武。歷涉艱險,奔走御侮。曰守曰攻,樹藝勛庸。剛明勇決,屢授榮封。慎終如始,齡胡不齒。光耀」九泉,名垂青史。葬茲高岡,恒滹之將。山明水秀,永固厥藏。孝子烝烝,思繼顯跡。斷石刻銘,后昆垂成。」

宣德六年歲次辛亥八月十五。子男曰四人:昭勇將軍、指揮使丁源,弟澄、洪、濱,立石永記。」侄男曰三:弟清、浩、深。鐫匠唐本(此四字經鑿毀)。」孫男曰四:昭勇將軍、指揮使丁森,弟林、杲、栿。」鐫匠唐本。」

(二)丁勛墓志

由志蓋和志底兩部分組成,青石質,平面呈正方形,略有殘損,有鐵銹痕。志蓋盝頂,頂邊長51厘米,底邊長68.5厘米,厚18.5厘米,正中陰刻篆書“明故昭勇將軍真定衛揮使丁公墓志銘”4行16字,周邊以單線刻雙框,框內線刻卷草紋(圖二)。四剎及四側面分別線刻卷云紋和蓮花卷云紋(封三,1)。志底邊長68.8厘米,厚18.7厘米。志文為陰刻楷書,共27行,滿行32字,計678字(封三,2)。

錄文如下。

明故封昭勇將軍真定衛指揮使丁公墓志銘」

賜進士第、前都察院右副都御史、岳南劉文莊撰」

賜進士、文林郎、知江陰縣事、郡人王餅書」

賜進士、文林郎、知安丘縣事、郡人楊時泰篆」

昭勇將軍丁公卒,以其年九月二十二日葬于真定郡城東祖塋之次,法宜有」志及銘。粵:丁氏受世祿,自公之高祖始。高祖諱剛,世居滁州。」國初,以行伍建功,升太原衛所鎮撫,傳及子祥。洪武三十年,」召入,升大同前衛鎮撫。三十二年,以靖內難功,升武成后衛指揮僉事,晉升指揮使。」永樂元年,調今衛,致仕,子源代之。宣德初,勞于武定之役,」上賜之仆馬金帛,以示寵勞。源生森,氣伉直過人,蒞官善于其職,」誥封昭勇將軍。中年始生公。既而公父卒,母王氏輔以成立,遂嗣職。公性資沉默,循」循然有禮度,而弓矢之技尤精。適巡按御史柯公至,特器重公,又俾之從學于」教授張公,圖觀厥成,尋復疏其能以薦于」朝。公于時感發奮激,竭力務學,迪于有成。弘治戊午,巡按李公推公秉衛政。公夙」夜勵勤,比終歲,令行人和。辛酉,真、順、廣、大四府有盜患,巡撫張公檄公以提督」之責。公設策防御,盜乃遁去。正德間,巨寇焚劫畿內,勢甚熾,公以巡撫寧公命」分守祁州等,地方百姓賴以安堵。握衛符逾二十載,士卒安其閭伍,不苦于苛」刻,惠政著焉。嘉靖甲申,嬰痰疾,語其子時曰:“吾有疾,強事事不能也,世業汝其」承之勉之。”即狀病杜門,促時詣司馬部,請」命受職焉。公既謝政,深居簡出,雅有逸趣,樂間湛寂,俯仰裕如。雖僚寀親舊,相接亦」以時,遇戚?家有大事,戒輿一造而已。至于城市郊野、會集游賞之地,率無公」杖履跡,其所以安安晚境者,又人所鮮及也。公諱勛,字世臣,生于成化己丑四」月十七日,卒于嘉靖癸巳七月十六日,享壽六十有五。配劉氏,封淑人;繼配穆」氏,俱先卒。子男二:長即時,劉氏出也;次曰用,側室扈氏出也。女一,適神武右衛」指揮僉事任重。銘曰:」

顯顯世業,克敬克繼。有積維厚,厥施斯利。持循弗違,終始一致。壽考令終,碩安」幽邃。光裕后先,慶流汪濊。百世有延,亦孔之賁。」

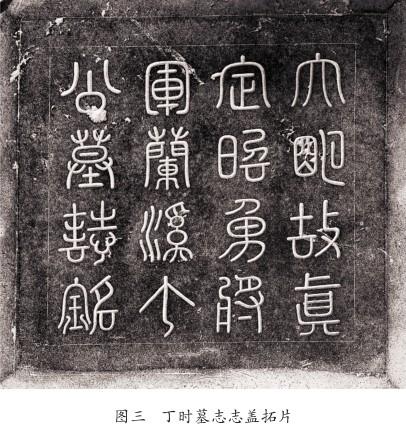

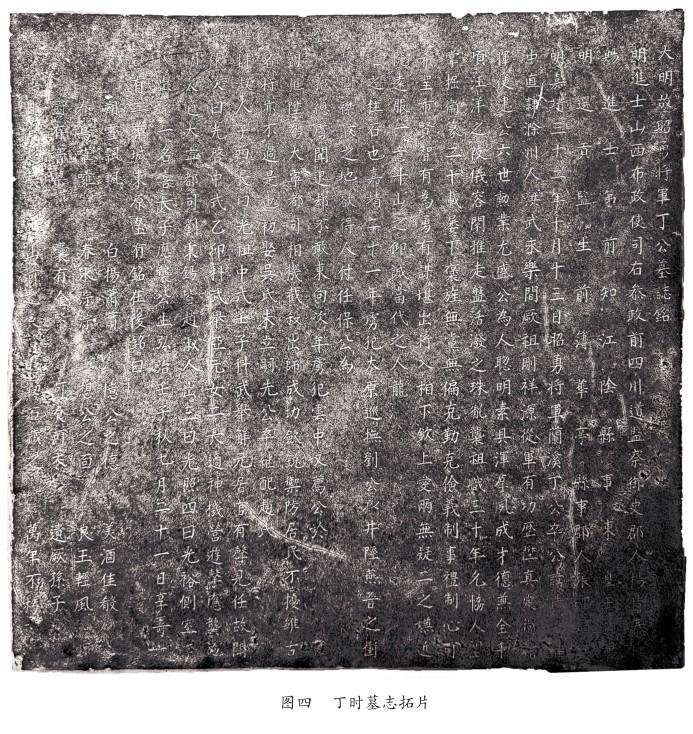

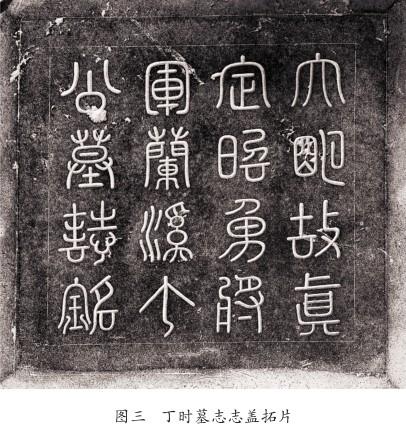

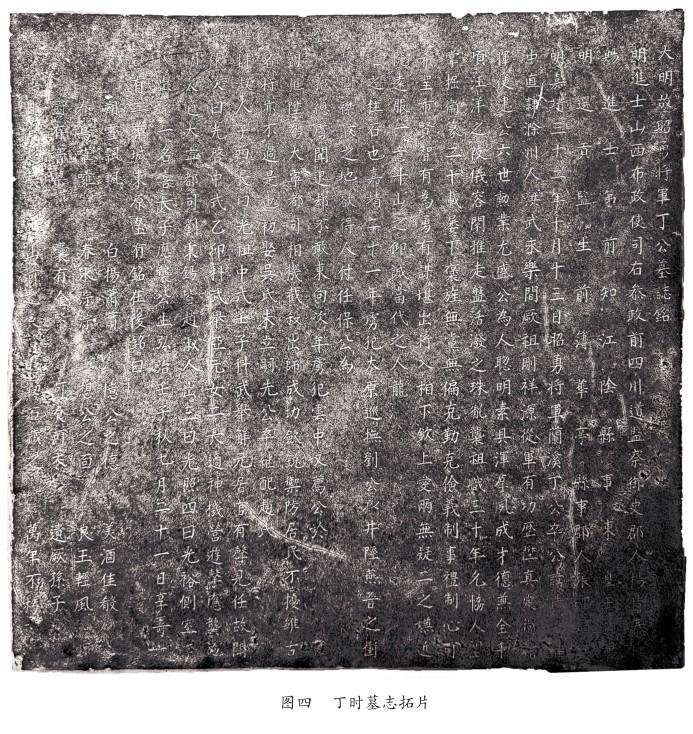

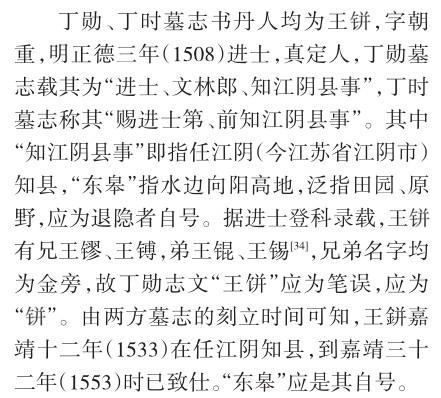

(三)丁時墓志

由志蓋和志底兩部分組成,青玉石質,平面呈正方形。志蓋盝頂,缺一角,頂邊長40厘米,底邊長56.5厘米,厚8.9厘米,正中陰刻篆書“大明故真定昭勇將軍蘭溪丁公墓志銘”4行16字,周邊以單線刻雙框(圖三)。志底邊長56.3厘米。志文為陰刻楷書,共25行,滿行26字,計535字(圖四)。

錄文如下。

大明故昭勇將軍丁公墓志銘」

明進士、山西布政使司右參政、前四川道監察御史、郡人楊時泰撰」

賜進士第、前知江陰縣事、東皋王鉼書」

明選貢監生、前簿華亭縣事、郡人張可知篆」

明嘉靖三十二年十月十三日,昭勇將軍蘭溪丁公卒。公諱時,字惟」中,直隸滁州人。洪武永樂間,厥祖剛、祥、源從軍有功,歷升真定衛指」揮使,逮公六世,勛業尤盛。公為人聰明素具,渾厚夙成。才德兼全,千」頃汪洋之陂;儀容閑雅,走盤活潑之珠。胤襲祖職三十年,允協人望;」掌掘衛篆二十載,屢下褒旌。無黨無偏,克勤克儉。義制事,禮制心,可」希圣希賢;智有為,勇有謀,堪出將入相。下欽上愛,兩無疑二之嫌;近」悅遠服,一意斗山之仰。誠當代之人龍,」朝廷之柱石也。嘉靖二十一年,虜犯太原,巡撫劉公以井陘燕晉之沖,」故關襟喉之地,欲得人付任,保公為」欽依把總,虜聞退卻,不敢東向。次年,虜犯云中,又薦公于」朝,推升為大寧都司。相機截殺,出師成功,斂銳御防,居民不擾,雖古」名將亦不過是也。初娶吳氏,未立嗣,先公卒。繼配趙氏,」誥封淑人。子四:長曰光祖,中式壬子科武舉解元,居官有聲,見任故關」欽依;次曰光啟,中式乙卯科武舉亞元。女二,長適神機營游擊應襲施」炳,次適大寧都司劉秉錫,皆趙淑人出。三曰光照,四曰光裕,側室李」氏出。孫一,名喜,長子應襲。公生弘治壬子秋七月二十一日,享壽六」旬有二,葬城東原塋。有銘在后。銘曰:」

朔雪飄飄,白楊蕭蕭,憶公之德,美酒佳肴。」春鳥噰噰,春水淙淙,想公之面,良玉輕風。」廚有膏梁,囊有金紫,可食可衣,遺厥孫子。」日月之長,山河之久,勒石藏之,萬年不朽。」

二、碑志主生平及家族世系

上述三方碑志均出自正定丁家莊,從內容看涉及丁氏三代人——丁祥、丁勛、丁時。丁祥生平及丁氏家族世襲官制情況于光緒元年(1875)《正定縣志》[1,2]中有載,但較為簡略,且有誤記之處,三方碑志可補闕正誤。

丁祥,祖籍滁州,生于元至正二十四年(甲辰,1364)十一月二十七日,卒于明永樂七年(己丑,1409)十一月二十八日,享年47歲。由其碑文可梳理其生平事跡。洪武十三年(1380),18歲的丁祥承襲父親丁剛功業,封昭信校尉,選調大同前衛所鎮撫。洪武二十年(1387),因元太尉納哈出擁數十萬眾據金山,宋國公馮勝受命為征虜大將軍,率兵二十萬征之[3],丁祥從其征戰大寧、金山、亦迷河,因降服納哈出而報功受賞,于洪武二十六年(1393)遷武略將軍,任蔚州衛鎮撫7年。碑文載“己卯,太宗皇帝龍飛北京”,指建文元年(1399)燕王朱棣起兵北平(今北京)發起靖難之變。次年(1400)二月[4]62,丁祥獻蔚州城歸降太宗朱棣,升武成后衛指揮僉事,時年38歲。之后,隨主帥房寬駐北平,并征戰各地,升指揮同知。建文四年(1402)六月隨朱棣渡江南下,因攻克南京金川門[4]66立首功,升指揮使。永樂元年(1403)41歲的丁祥調任真定衛指揮使,自此丁氏始居正定。

綜上,丁祥由大同前衛所鎮撫,歷蔚州衛鎮撫、武成后衛指揮僉事、指揮同知,官至昭勇將軍、指揮使。昭勇將軍,為明朝正三品武官初授之散階稱號。指揮使,唐始置,明為各衛長官,正三品,與同知、僉事共掌各衛事[5]597。

據大明會典,“武官世職歿者承襲,老疾者替。凡襲職、替職,洪武二十六年定,凡軍官亡故年老征傷,須以嫡長兒男承襲替職,或嫡長男早喪及篤疾殘疾,則嫡孫襲替”[6],丁祥去世后,先后由長子丁源及后世丁森、丁勛、丁時、丁光祖等承襲祖職。下面綜合碑志信息和縣志所載,梳理丁氏家族世系如下。

丁剛,丁祥之父(?—1375),據丁祥碑志載,其于洪武初年因武功出色誥封忠顯校尉,任太原衛管軍所鎮撫。身故后因長子丁祥受贈武略將軍,妻子任氏贈宜人。碑文所記封贈情況與縣志記載一致。

丁源,丁祥長子,襲昭勇將軍指揮使。丁勛墓志載“永樂元年,(丁祥)調今衛,致仕,子源代之”,又載丁源“宣德初,勞于武定之役,上賜之仆馬金帛,以示寵勞”。“武定之役”,指宣德元年(1426)八月漢王朱高煦在樂安州反叛,宣宗皇帝“率師討之”,后改樂安州為武定州[7],故稱。武定(今山東省惠民縣),屬濟南府。

丁森,丁源長子,襲昭勇將軍、指揮使。

丁勛,丁森長子,字世臣,生于成化五年(己丑,1469)四月十七日,卒于嘉靖十二年(癸巳,1533)七月十六日,享年65歲。幼年喪父,20歲襲昭勇將軍,30歲(弘治戊午,1498)始任真定衛指揮使,“秉衛政”。丁勛志文載:“辛酉,真、順、廣、大四府有盜患,巡撫張公檄公以提督之責。”辛酉為弘治十四年(1501),張公指時任正定巡撫張縉。張縉,字朝用,山西陽曲人(今山西省陽曲縣),成化己丑(1469)進士,初授滄州知州,官至南京戶部尚書[8]。史料載,弘治十三年(1500)八月至十四年(1501)四月,“右僉都御史張縉巡撫正定、保定等府,飭士馬以防寇掠有發,輒得寇幾絕”[8],即志文所述“真(定)、順(德)、廣(平)、大(名)四府盜患”。志文又載:“正德間,巨寇焚劫畿內,勢甚熾,公以巡撫寧公命分守祁州等。”巡撫寧公,指寧皋,遼東海州衛人(今遼寧省海城市),進士,正德七年(1512)任真定巡撫[9]16。丁勛在上述兩次領兵作戰中表現卓越,故志文中特意記述。嘉靖三年(甲申,1524)丁勛因病致仕,長子丁時替職。丁勛自弘治十一年(1498)任指揮使,至嘉靖三年(1524)致仕,共26年。

丁時,丁勛長子,字惟中,志蓋文稱其號蘭溪,生于弘治五年(壬子,1492)七月二十一日,卒于嘉靖三十二年(1553)十月十三日,享年62歲。志文稱其襲昭勇將軍30年,任指揮使20年,多次受到嘉獎。志文又載:“嘉靖二十一年,虜犯太原,巡撫劉公以井陘燕晉之沖,故關襟喉之地,欲得人付任,保公為欽依把總。”“虜犯太原”,指嘉靖中期蒙古部落首領俺答所屬各部多次侵犯內地。“巡撫劉公”指真定巡撫劉隅。劉隅,字叔正,東阿人(今山東省東阿縣),嘉靖二年(1523)進士,累官僉都御史、巡撫保定,官至副都御史,嘉靖二十一年(1542)七月,奉命“防守井陘故關”[10],并推薦丁時為欽依把總守備故關。

丁光祖,丁時墓志載為丁時長子,壬子科(嘉靖三十一年,1552)武舉解元,曾領兵故關。

丁光啟,丁時墓志載為丁勛次子,乙卯科(嘉靖三十四年,1555)武舉亞元。

光緒《正定縣志》關于武舉的記載始于萬歷年間,故丁時墓志可補方志之闕。

根據三方碑志信息可梳理出丁祥一支家族世系。丁祥之父丁剛有二子,長子丁祥,次子丁勝;丁祥有四子二女,長子丁源、次子丁澄、三子丁洪、四子丁濱,長女丁妙德,次女丁妙賢;丁勝有三子,分別為丁清、丁浩、丁深;丁祥孫四人,分別為丁森、丁林、丁杲、丁栿。因丁祥有四子,故除長孫丁森可確定是丁源之子外,其余孫丁林、丁杲、丁栿是何子之后需進一步查證。丁森長子為丁勛。丁勛有二子一女,長子丁時,次子丁用。丁時有四子二女,長子丁光祖,次子丁光啟,三子丁光照,四子丁光裕。至丁時卒,丁光祖育有一子丁喜。

三、撰文、書丹、篆額人

丁祥撰碑人為朱韶薰,碑文載其為“真定府真定縣儒學訓導”,吉水人(今江西省吉安市)。順治十七年(1660)《吉安府志》記其永樂時為吉水縣學訓導[11],光緒《吉水縣志》記其“以明經授真定府訓導,升泰寧教諭,改臨朐”[12],光緒《正定縣志》記其“宣德三年任訓導”,光緒《臨朐縣志》記其為“景泰教諭”[13]。訓導為明清地方學校之學官,明洪武二年(1369)始置,各府、州、縣學均設一人,分別為府學教授、州學學正、縣學教諭之副職,分掌教授生徒之事。教諭在明朝為縣學正官,不入流,每縣一人,掌學政,教誨生徒[5]283,725。綜上可知,朱韶薰于宣德三年(1428)以明經由吉水縣學訓導改授真定府真定縣學訓導,到宣德六年(1431)為丁祥墓碑撰文時仍為縣學訓導,后升泰寧(今福建省泰寧縣)教諭,景泰年間(1450—1457)改臨朐(今山東省臨朐縣)縣學教諭。

丁祥墓碑篆額人張志廣,碑文載其為“真定府知府”,金華人(今浙江省金華市)。本籍方志與碑文一致,記為“永樂朝歲貢張志廣同知升真定知府”[14]。“歲貢”,為府州縣學每年按定額選拔資格老的廩生貢于京師、入國子監講習的學生。乾隆《正定府志》及《畿輔通志》記“張忠廣宣德三年任真定知府”[9]24,[15],應是誤將“張志廣”記為“張忠廣”。

丁祥墓碑書丹人葉順宗,樂清人(今浙江省樂清市),《樂清縣志》僅記其為“永樂十五年歲貢”[16],任職情況無載,碑文所載“真定府通判”可補方志之缺。

丁勛墓志撰文人劉文莊,字寅中,祖籍華陰(今陜西省華陰市),后入真定籍[17]。光緒《正定縣志》載“劉文莊明弘治己未(弘治十二年,1499)進士,左都御史”[18],初授章丘(今山東省章丘市)[19]知縣,正德元年(1506)任濟陽(今山東省濟陽縣)[20]知縣,正德十三年(1518)任浙江右參政[21],嘉靖三年(1524)由河南布政使升右副都御史巡撫河南[22]。志文稱其為“前督察院右副都御史”,說明其為丁勛撰志時(嘉靖十二年,1533)官職有變。左都御史為明清都察院之主官,掌院事,明洪武十六年(1383)初設,左、右各一人,秩正三品,十七年(1384)升秩正二品[5]249。劉文莊進士出身,官至二品,為明中后期正定名宦,據光緒《正定縣志》載,正定城內曾為其立有方伯坊、都憲坊、接武坊、鄉貢進士坊共4座功德坊[23],其墓在縣東北西洋村,由楊宜為其撰墓志銘[24]2。因其身份貴重,文章練達,常被邀請撰寫碑碣傳記,如嘉靖二十二年(1543)《重修正定府城隍廟記》、嘉靖二十六年(1547)《重修隆興寺記》、《置儒學祭器書籍記》[25]、《丁侯祠堂碑記》等[26]。

丁勛墓志篆額、丁時志文撰文人楊時泰,字道亨[27],號恒南,祖籍高郵(今江蘇省高郵市),真定人(今河北省石家莊市正定縣)。嘉靖八年(1529)進士,初授富平(今陜西省富平縣)知縣,因疏渠、賑災為百姓稱頌并刻碑志德[28],九年(1530)調任章丘(今山東省章丘市)知縣[29],十一年(1532)任高平(今山西省高平市)知縣[27],同年轉安丘(今山東省安丘市)知縣[30],十五年(1536)授監察御史[31],二十三年(1544)由四川道監察御史升按察副使[32],后授行太仆寺卿,官至山西布政司右參政[33]。其在嘉靖十二年(1533)為丁勛墓志篆額時任安丘知縣,三十二年(1553)撰寫丁時志文時任山西布政使司右參政,可與方志相印證。據光緒元年(1875)《正定縣志》載,“明參政楊時泰墓,在城南高家營村東”[24]3。

丁時墓志篆額人張可知信息有待考證。

四、其他相關問題考證

(一)碑志內容補闕、糾錯

1.丁祥碑文補闕。碑文第6行“丁卯,從主將宋國公征進大寧、金山、—(亦)□□,□□赤歸獻功”。據《明史》載,洪武二十年(1387)宋國公馮勝被任命為征虜大將軍,率軍20萬征討元太尉納哈出,駐兵大寧兩月有余,最終以派觀童曉諭的方式使納哈出降,“還至亦迷河,復收其殘卒二萬余、車馬五萬”[3]。《欽定遼金元三史國語解》中記,“納哈出”為唐古特語“納克楚”譯名,又作“納哈赤”[35]。綜上推斷失字部分為“迷河,納哈”。

2.丁勛志文有誤。志文第7、8行記述丁祥“洪武三十年,召入,升大同前衛鎮撫”,與丁祥碑文第5行所記“庚申,公襲父績,封昭信校尉,調大同前衛所鎮撫”不符,洪武年間庚申年僅有洪武十三年(1380),故應以本人碑文為準。第14行記“弘治戊午,巡按李公推公秉衛政”,弘治戊午即弘治十一年(1498),但據《正定府志》,當時巡按為張綸,李良至弘治十四年(1501)才任巡按[8],故推薦丁勛的應是巡按張綸,志文中“巡按李公”應是筆誤。

(二)補正光緒《正定縣志》錯漏

1.光緒《正定縣志》中關于丁祥生平的記載有兩處訛誤。其一,《正定縣志》載丁祥初受“大同衛鎮撫”[1],與丁勛志文第8行所述“大同前衛鎮撫”相同,而丁祥碑文第5行則為“封昭信校尉,大同前衛所鎮撫”,為“所鎮撫”。昭信校尉,明朝為正六品武官初授之散階稱號。鎮撫,元朝始置,明朝于各衛鎮撫司設,二人,從五品,掌本衛刑名;所鎮撫初為正六品,后改從六品,掌獄事,無獄事則管軍,百戶缺則代之[5]848。應以丁祥碑文所記為準,丁勛志文與縣志所載均缺失“所”字。其二,光緒《正定縣志》載丁祥“錄功尤多,升指揮使,以入金川門首功改授正定衛”[1],而丁祥碑文記“屢有奇功,遷指揮同知……隨駕渡江,克復金川門,以公為首功,遷指揮使。永樂元年癸未(1403),選調真定衛”。兩處所述升遷經歷不同,當以碑文為準。

2.光緒《正定縣志》載丁氏世襲名錄為:“丁祥以靖難功授正定衛指揮使;丁源,祥子,英杰有為,襲指揮使;丁森,源子,襲指揮使;丁勛,森子,襲指揮使;丁光祖,森孫,襲指揮使。”[2]其中缺失了丁勛之子丁時的記載,且誤將丁時之子丁光祖記作丁森之孫。丁祥、丁勛、丁時碑志還原了丁氏世襲脈絡,即:丁剛—丁祥—丁源—丁森—丁勛—丁時—丁光祖。

(三)關于洪武年號

丁勛志文第8行載“(洪武)三十二年,以靖內難功,升武成后衛指揮僉事”。“洪武三十二年”即建文元年(1399)。明太祖朱元璋去世后,其孫朱允炆繼位,改年號建文,燕王朱棣始終不承認建文皇帝的正統地位,其北方屬地拒絕使用建文年號。建文四年(1402),朱棣攻破南京,于“秋七月壬午朔,大祀天地于南郊,奉太祖配。詔:‘今年以洪武三十五年為紀,明年為永樂元年。建文中更改成法,一復舊制。”[36]終明之世,始終未加建文帝廟謚,也不使用其年號,而是仍沿用洪武,直到清乾隆元年(1736)朱允文才由清廷追謚為恭閔惠皇帝[37]。丁勛墓志撰寫于嘉靖十二年(1533),故談到祖上丁祥生平時用洪武年號,而不用建文年號。

(四)丁氏家族墓遷移及丁家莊由來

丁氏家族墓以丁祥始。丁祥永樂七年(1409)葬于“臨濟之原”。臨濟指林濟村,隸屬南關廂社,位于正定縣城東南,緊臨滹沱河。因滹沱河“宣德六年山水暴漲沖壞堤岸”[38],丁祥長子丁源攜其子侄眾人將丁祥與賀氏合葬墓向北遷至“豬河之原”。“豬”應是“諸”字之誤。諸河村建于明永樂年間,因處于滹沱河北岸,地勢較低洼,除滹沱河、周漢河、旺泉河外,還有一些小河岔流經此地,便取諸河匯流之義取名諸河,后訛傳為朱河[39]126。據光緒《正定縣志》載,朱河村屬東關廂社,“在城東,至城八里”[40]22。三方碑志出土地為丁家莊村東,應即丁祥遷葬的“豬河之原”和兩方墓志所記“城東祖塋”。丁家莊屬南關廂社,在“城東南,至城五里”[40]31,自丁祥落戶正定后丁氏一族應即定居于此,世代相傳,并逐漸發展成村落。在1992年《正定縣志》收錄的“光緒三十三年正定縣地圖”[39]95中,這三個村的位置關系清晰可見:林濟村位于正定縣城東南,朱河村位于縣城東,而丁家莊村位于朱河村西南,其東北與朱河村相接。萬歷五年《真定縣志》[41]中尚無丁家莊村記載,到清順治三年《正定縣志》[42]開始出現丁家莊,雖無確切年代記載,但可以據此推斷丁家莊村應形成于萬歷五年至順治三年間,即明末清初1577至1646年。

三方明代碑志記述了丁氏家族的世系、官職、功績德行等,內容涉及明初征服蒙古太尉納哈出、靖難之變、宣德初漢王之亂、嘉靖年間俺答進犯內地等歷史事件,反映了明代武職世襲制度,為糾正和補充地方史志中的訛誤、缺漏提供了實物資料,具有較高的歷史和文物價值。

拓片:楊會、魏華磊、魏華光

————————

[1]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:卷三七:武功[M].刻本.1875(光緒元年):5.

[2]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:卷二六:衛官世襲[M].刻本.1875(光緒元年):4.

[3]張廷玉.明史:卷一百二十九:馮勝傳[M].北京:中華書局,1974:3798.

[4]張廷玉.明史:卷四:恭閔帝本紀[M].北京:中華書局,1974.

[5]呂宗力.中國歷代官制大辭典[M].北京:北京出版社,1994.

[6]申時行,等.大明會典:卷一百二十:兵部銓選三:武職襲替[M].內府刻本.1587(萬歷十五年):1.

[7]明宣宗實錄:卷二十[M].中央研究院歷史語言研究所校勘本.臺北:中央研究院歷史語言研究所,1962:542.

[8]李鴻章.畿輔通志:卷一百八十七:宦績錄五[M].刻本.1886(光緒十二年):13.

[9]鄭大進.正定府志:卷二三:職官[M].刻本.1762(乾隆二十七年).

[10]明世宗實錄:卷二百六十四[M].中央研究院歷史語言研究所校勘本.臺北:中央研究院歷史語言研究所,1962:5238.

[11]李興元.吉安府志:卷四:薦辟[M].刻本.1660(順治十七年):14.

[12]彭際盛.吉水縣志:卷二七:薦辟[M].刻本.1877(光緒三年):10.

[13]姚延福.臨朐縣志:卷一一上:秩官表上[M].刻本.1884(光緒十年):7.

[14]黃金聲.金華縣志:卷六:諸貢人物[M].刻本.1823(道光三年):29.

[15]李鴻章.畿輔通志:卷二九:職官[M].刻本.1884—1886(光緒十年至十二年):13.

[16]永樂溫州府樂清縣志:卷七:宦績·歲貢[M].影印本.上海:上海古籍書店,1964:21.

[17]劉于義,沈青崖.陜西通志:卷三〇:選舉[M].刻本.1735(雍正十三年):32.

[18]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:卷二八:科目[M].刻本.1875(光緒元年):3.

[19]王贈芳.濟南府志:卷二七:秩官[M].刻本.1840(道光二十年):20.

[20]胡德琳.濟陽縣志:卷六:知縣[M].刻本.1765(乾隆三十年):3 .

[21]馬如龍,楊鼐.杭州府志:卷一四:會治各憲中[M].刻本.1686(康熙二十五年):35.

[22]張居正.張文忠集:用人[C]//陳子龍.皇明經世文編:卷一百七十七.北京:中華書局,1962:13—14.

[23]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:卷一三:坊表[M].刻本.1875(光緒元年):2.

[24]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:卷一四:丘墓[M].刻本.1875(光緒元年).

[25]孫傳栻,王景美.直隸趙州志:卷一三:藝文[M].刻本.1897(光緒二十三年):19.

[26]翟燿,石經世.饒陽縣志:卷三:丁侯祠堂碑記[M].刻本.1609(萬歷三十七年):34.

[27]范繩祖,龐太樸.高平縣志:卷四:官師[M].刻本.1658(順治十五年):7.

[28]李鴻章.畿輔通志:卷二百二十一:列傳二十九[M].刻本.1884—1886(光緒十年至十二年):48.

[29]吳六鰲,胡文銓.富平縣志:卷七:人物[M].刻本.1778(乾隆四十三年):7.

[30]毛永柏,李圖,劉耀椿.青州府志:卷二五[M].刻本.1859(咸豐九年):10.

[31]明世宗實錄:卷一百八十七[M].中央研究院歷史語言研究所校勘本.臺北:中央研究院歷史語言研究所,1962:3958.

[32]明世宗實錄:卷二百八十二[M].中央研究院歷史語言研究所校勘本.臺北:中央研究院歷史語言研究所,1962:5484.

[33]覺羅石麟,儲大文.山西通志:卷七十八:職官[M].刻本.1734(雍正十二年):48.

[34]正德三年進士登科錄[M].刻本.1508(正德三年):71.

[35]紀昀,等.欽定四庫全書:欽定元史國語解:卷一五:人名[M].刻本.1789(乾隆五十四年):25.

[36]張廷玉.明史:卷五:成祖一[M].北京:中華書局,1974:75.

[37]楊光.明奉圣夫人李氏及其子呂俊墓志考[J].文物春秋,2010(5):69.

[38]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:卷五:山川[M].刻本.1875(光緒元年):5.

[39]河北省正定縣地方志編纂委員會.正定縣志[M].北京:中國城市出版社,1992.

[40]慶之金,賈孝彰,趙濂文,等.正定縣志:圖[M].刻本.1875(光緒元年).

[41]周應中,楊芳.明萬歷真定縣志:卷三:鄉村[M].正定:正定縣史志辦公室,2011:39—41.

[42]陳謙.清順治三年真定縣志:卷五:鄉村[M].北京:新華出版社,2012:116.

〔責任編輯:李琳〕