清代地方法律治理中的國家與社會:以慈善組織為中心的考察

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2024.02.022歷史研究

作者簡介:姜翰,吉林大學法學院,講師。

基金項目:國家社會科學基金優秀博士論文出版項目“收所習藝:清季刑罰轉型中的本土資源”(23FYB028),項目負責人:姜翰。

摘" 要:清代慈善組織數量眾多、分布廣泛,不僅發揮了施善的作用,也深深嵌入到地方法律治理之中。以養濟院為代表的官辦慈善組織,逐步打破原籍地收養主義,將軍流人犯之年老、篤疾者納入收養范圍。各類民辦慈善組織,則在治安維持與盜賊緝捕、司法審判與刑罰執行、命案檢驗與尸體管控等領域發揮了重要作用。官辦與民辦慈善組織的創設與運轉,均是官民互動的結果,展現了官民合作模式的動態演變,反映出國家與社會之間關系的多面性與復雜性。從地方法律治理出發,慈善組織被定位為發揮政府法律治理職能的延伸機構,帶有明顯的官方主導色彩。

關鍵詞:慈善組織;法律治理;第三領域;刑罰執行

中圖分類號:K249;D929

文獻標識碼:A

文章編號:1673-9841(2024)02-0264-13

清代在全國各地陸續建立了各類恤貧救孤的慈善組織,其中既有官府主辦,亦有民間捐辦,它們的設立不僅挽救了孤貧殘疾者的生命,而且還以通俗教化或救困扶危的行動達到了勸善的目的[1]。清代慈善組織在人員構成、資金來源以及社會職能等方面的多樣性,使其成為地方治理中不可忽視的組成部分,尤其是它們對地方法律治理的嵌入,成為學界關注的重要領域。臺灣學者梁其姿在討論清代助葬善會時,指出善會發揮了“防止地方衙吏及無賴以路邊棄尸為借口,勒索鄰近居民”的作用,并認為“善堂在社區內也有某種執行司法的功能”[2]216。日本學者山本進對清代后期安徽省內出現的、以防止路斃浮尸勒索為目的的善堂進行了考證,并將其稱為“新型善堂”[3]100-121。黃鴻山以命案相驗問題為切入,考察了地方社會設立施棺代葬類善堂對經費攤派和敲詐勒索的應對[4]。楊揚從清代圖賴問題治理出發,探討了民間善堂在規制、避免藉尸圖賴問題上發揮的作用及局限[5]。上述研究深化了地方法律治理中慈善組織作用的探討,但一方面學者們主要關注于善會、善堂對地方浮尸問題的回應,忽視了其作用的多重面向;另一方面,現有成果集中于民辦慈善組織,針對官辦慈善組織的討論相對缺乏,較為全面的整體性論述付之闕如。因此,本文以慈善組織為中心,考察其在清代地方法律治理中的作用與影響,以期對地方法律治理中國家與社會的互動形成新的認識。

一、地方法律治理中的官辦慈善組織

(一)養濟院及其原籍地收養主義

受儒家的入世精神、民本思想和仁政理念的影響,歷朝歷代的統治者往往將救助社會弱勢群體視為愛民的表現,是其應盡的責任,由此形成了以政府為主體,以養濟為主要方式的慈善救助模式[6]。作為官辦慈善組織的養濟院,最早出現在南宋,元明時期進一步制度化,清王朝繼承了前朝遺產,進一步推動了養濟院的發展[7]。養濟院可以說是清代設立最為普遍的官辦慈善組織,康熙年間的官箴書即有“今各州縣俱設有養濟院”[8]的記載。根據日本學者星斌夫對江蘇、浙江、安徽等7省132縣的統計,其中130個縣均有養濟院的明確記載[9]。伴隨慈善事業的興起和發展,慈善立法也逐漸完善,唐宋元明等朝代都設立了慈善方面的法規制度[10]。清承明制,早在順治年間,清廷已經通過立法,確立了養濟院救助鰥寡孤獨的基本制度,并將其視為官員的法定職責。

順治三年(1646)奏定的《大清律集解附例》基本延續了明律條款,其戶律“收養孤老”條規定,“凡鰥寡孤獨及篤廢之人,貧窮無親屬依倚,不能自存,所在官司應收養而不收養者,杖六十”[11]。首先,該條確立了官員應當收養的對象,根據清代律學家沈之奇的注釋:“鰥、寡、孤、獨、篤疾、廢疾六項人,皆不能自食其力以謀生者”,此外“若既貧窮,又無親屬可依,則在官當為收養”[12]218。關于“鰥、寡、孤、獨”,明代律學家應槚引《孟子》之說,解釋稱“老而無妻曰鰥,無夫曰寡,無子曰獨,幼而無父曰孤”,而“篤疾、廢疾”則指代的是人殘疾輕重的等級,“篤如折二肢瞎二目之類,廢如折一肢瞎一目之類”[13]。除此六類人,被納入收養范圍的貧窮之人,則必須滿足無親屬可以依托的條件。由此可見,“收養孤老”條主要收養無所依靠、身有殘疾之人,此類群體往往難以自謀生計,因此需要來自官府的救濟。其次,律文中“收養”亦有具體指代。明代律學家王肯堂指出,上述群體所在的州縣有司官,“相應于養濟院收養存恤”[14]。換言之,律文中的“收養”是與養濟院這一特定機構相關聯的,這一觀點同樣為清代律學家所認同[12]218。而來自最高統治者的詔書,同樣印證了養濟院的官方定位[15]卷41,順治五年十一月戊辰。與此同時,養濟院的建造、修繕及日常管理也成為官員的分內之職,并逐漸制度化[16]260,[17]。

養濟院作為地方政府的收養機構,以原籍地收養為基本原則。養濟院收養存在額數限制,定額內的孤貧為“正額孤貧”,此外尚有“額外孤貧”。對孤貧身份的確認是進行收養的關鍵環節。地方官需要察明其基本情況,“取具鄉約、鄰佑保狀”才能入院,同時,院內每人會發給印有年貌信息的腰牌。另外,州縣需要定期造報孤貧情況,以備上司查考。冊籍內除包括個人姓名、體貌特征外,還需要“兼注原住村莊、里圖、食糧年月”等項。倘若出現孤貧未盡住院、住院者年貌與腰牌不符等情形,地方官則會被追責處分。尤其需要注意的是,對于外來流丐,“察明聲音住址,移送本籍收養”[18]。由此可見,養濟院收養孤貧以本地戶籍的關系網絡為基礎和支撐,這也可以在一定程度上解釋,為何養濟院幾乎遍布各個州縣。養濟院作為官方經營的地方機構,在一定程度上固然起到了宣傳仁政、救濟孤貧的作用,但從地方治理的制度設計來看,養濟院或許可以看作是清代保甲制度的延伸,是實施地方控制、維護社會秩序的工具。

為了實現對地方的有效控制,清政府延續前朝的政策,創立了以登記戶口為基礎的保甲體系(以治安控制為目的)和里甲體系(以征稅徭役為目的),然而隨著時間的推移,兩個系統的職能發生了重疊,里甲的戶口登記工作在乾隆初年轉移給了保甲,甚至很多事例中,稅收也落入保甲代理人手中[19]35,46-47。保甲體系作為某種意義上的強制戶口登記系統,賦予了保甲長稽查的權利和義務[16]254,其中就包括了對孤貧的認定。如前所述,收養對象進入養濟院時,需要對其進行調查,以確保他們屬于孤貧無依之人。乾隆二年(1737)議準“各保甲將實在孤苦無依者,開明里甲、年貎,取具右保結,呈報州縣官”[20]667。孤貧者由此被排除于原保甲體系,并進入與之對接的養濟院中,最大限度避免了潛在流動人口的社會風險。因此,孤貧必須居住院內成為日常核查的重要內容。乾隆六年,清廷在重申州縣收養職責時,要求將不愿居住院內者與冒濫食糧者一同革除,并再次強調孤貧無依者“收院頂補”[20]669。由此可見,養濟院與保甲體系在一定意義上構成了監視和控制基層社會的完整系統,它們試圖將本籍居民固定在州縣可控的范圍之內,以最大限度避免潛在的秩序威脅。正如有學者指出,清朝蠲恤制度是在家庭與家族社會安全網絡制度下的補充制度[21]。

保甲體系實踐中雖然未能達到預期成效,但并非完全不能運轉,經過因地制宜的改造之后,即使在這些地方偏離了中央政府規定的模式,但“與保持保甲體系在全國的一致性或嚴格遵守規定相比,清廷顯然對實際運作效果更關心,因而容許這種偏離,甚至發布上諭給予批準”[19]60,69-70。這一結論同樣適合于養濟院,雖然養濟院通過法律法規建立了看似嚴密的制度,但地方實踐反映出其理想化的缺陷,而清廷地方治理的實用主義傾向,潛在地支持了養濟院的制度變遷,并在實際上沖擊和瓦解了養濟院的原籍地收養主義原則。

(二)養濟院對地方法律治理的參與

雍正四年(1726),河南巡撫田文鏡在一份關于安置逃荒流民的公文中,要求地方官員將年老殘廢、無可依歸者,“官為查明原籍住址,愿歸者酌量捐資送回,愿留者令入養濟院,酌量捐給口糧,毋致失所”[22]177。次年,田文鏡在查拿老瓜賊的告示中,針對遠來乞丐,要求地方官將老人、婦女、幼童及瞎眼、瘸腿、殘廢、疾病之人,“或收入養濟院,或令孤貧頭管束,許在地方討吃活命”[22]288。乾隆元年,云南布政使陳宏謀因省內外小本營生之人多有路途病亡之事,要求各屬將路過貧病之人收入養濟院內[23]105。地方實踐中的因地制宜逐漸引起了清廷的注意。乾隆二年,因考慮到“四川居民流寓最多,與他省不同,且地處萬山,險阻難行。若將遠方流丐照各省之例一概送回原籍,其老病煢民,舉步維艱,既多跋涉之苦,亦非矜全之道”,清廷同意川省外來流丐查驗后,“一例收入養濟院,動支地丁錢糧給養”[20]667-668。四川的變革從制度上打破了養濟院的原籍地收養主義原則,也在一定程度上推動了養濟院流寓孤貧收養標準的革新。乾隆九年,戶部議復吏科給事中鐘衡條奏,定有各省流寓孤貧例,“如籍隸鄰邑,仍照例移送收養外,其在原籍千里以外者,準其動支公項銀兩,一體收養”[16]263。清代律學家薛允升對此評價道,“此因孤貧而及流寓者也”[16]263。伴隨養濟院原籍地收養主義的松動,孤貧的范圍逐漸擴大,除流寓孤貧外,發往各地州縣安置的人犯也逐漸納入養濟院收養,這意味著養濟院對地方法律治理的介入。

清代刑罰體系以笞、杖、徒、流、死五刑為正刑,此外尚有充軍、發遣等派生刑和附加刑[24]。流刑與充軍、發遣等共同構成了清代的流放刑罰體系,清政府對軍流人犯的安置,既要防范人犯脫逃以達到懲戒目的,又需盡可能解決其生計問題[25]。如何合理安置此類人犯并免其擾累地方,是每個流放地面臨的棘手問題。

早在雍正九年,西安按察使楊馝奏稱,流犯到配后往往橫行勒索,令民眾受累無窮,因此提出按照犯人有無生業、資財多寡及年力強弱等分別安置,“年老疾病不能自食其力者,該州縣官驗明,撥入養濟院內,給以孤貧口糧以養余年”[26]。隨后在雍正的授意下,經刑部議復、西安巡撫武格條奏,“流犯有年逾六十、老病龍鐘者,請照孤貧之例,準其撥入養濟院,給以口糧,俾得全活余年”[27]卷113,雍正九年十二月癸巳。雍正九年例首次將流放人犯年逾六十不能自食其力者納入養濟院收養,隨后經地方官員條奏,流放人犯的收養范圍得以進一步擴大。

乾隆二年,福建巡撫盧焯條奏安插軍流人犯疏,提出“各省安插軍流人犯多貧窮無賴之徒,不論老少,俱撥入養濟院,給與口糧”,九卿議復認為“查雍正九年定例,軍犯年逾六十、不能食力者,撥入養濟院,給與孤貧口糧。其年力少壯者,聽其在地方各自謀生,仍交地方官管束查點。今若概行撥院養給,伊輩游手聚處,必致更生事端,甚屬非宜”,并提出閩省將少壯軍犯或于驛遞安插,或充公用役夫的安插之法[28]卷47,乾隆二年七月丙午。福建巡撫試圖將軍流人犯一體安插于養濟院的意見并未得到清廷的認可,養濟院在管理模式上采取了類似保甲的制度安排,主要是依靠孤貧頭或者丐頭等自行管束,倘若將軍流人犯大量聚集于養濟院,并不利于罪犯的懲處和監管。但福建巡撫的上奏并非徒勞無功,它推動了軍流人犯安插條例的誕生。根據該條例,養濟院增加了對“年未六十,而已成篤疾,不能謀生者”的救濟[16]261,至此,清代養濟院實現了對軍流年老及篤疾人犯的全面覆蓋,并且逐漸成為各地州縣安插軍流人犯的一項基本原則。

乾隆二年閩省定例最初僅適用于該省,清廷亦將其視為因地制宜的變通之舉,并告誡道:“其他省風俗懸殊,不可執一而論。應照現行定例辦理,毋庸更張。”[28] 卷47,乾隆二年七月丙午然而,這并未打消各地試圖借此變通人犯安插之法的念頭,如乾隆六年云南總督慶復在關于遣犯安插的奏折中,明確表示“請照福撫臣盧焯題定之例”,采取“六十歲以上及年未六十而已成殘廢篤疾者,一體交養濟院收管,給與孤貧口糧”等措施[29]。乾隆七年,兵部在議復漕運總督常安關于軍犯收管養贍的奏折中指出,圍繞軍犯安插,“各省立法,互有同異,均未斟酌盡善”,隨后引述福建巡撫盧焯條奏之措施,認為“閩省例極周詳”。此外,兵部還提到,閩省之例也得到了各地督撫的認同,“山東、河南、湖廣、江西、江南、浙江各督撫所議,俱有請照閩省之例之說”,甚至“現在直隸省,已照此辦理”,而兵部“應即令仿照畫一辦理”的意見最后也得到了清廷的批準[28] 卷178,乾隆二年七月丁巳。

從地方實踐的層面觀察,養濟院也的確成為地方官收養年老篤疾軍流人犯的普遍選擇。乾隆九年至十一年,時任陜西巡撫的陳宏謀即多次要求各屬遵照辦理。例如乾隆十年,陳宏謀在《安插軍流畫一辦理檄》中提到,將“年已六十以上,并年未及六十而已有篤廢疾者,即撥入養濟院,給與孤貧口糧”[23]530。次年閏三月,陳宏謀再次重申,要求各州縣將老病殘疾者收入養濟院給養[23]549。此外,陳宏謀還將歷次詳定事宜匯編為《安插軍流條款》,以便各屬遵行,其中除重申年老及殘廢、篤疾者收入養濟院外,還規定“凡軍流收入養濟院者即以丐頭為主守……就近約束,不時稽查,遇有不法及脫逃等事,即就近報本管官緝究”,同時安插城鄉之軍流“朔望仍赴官點卯”[23]584-586。直至光緒前期,養濟院的這一職能仍舊為大部分省份所延續。光緒九年(1883)圍繞各省軍、流、徒犯脫逃問題,刑部請旨要求各省督撫“體察地方情形,悉心妥籌,以維法紀”[30]1619。從各省督撫的上奏來看,軍流人犯中的年老篤疾者,并非各省關注的重點,絕大部分省份在安插措施方面亦無突破,正如刑部所言:“貴州、陜西、云南、安徽、福建、浙江、廣東七省,則以老病者入養濟院,余或給資營生,或隨同捕盜、屯邊,均系按地方情形辦理”[31],而從各省奏折來看,湖南[32]、湖北[33]、山東[30]1864、山西[30]1841等省份,亦明確提及將老疾者照孤貧口糧例收養。清末法制變革期間,遣、軍、流、徒等刑罰逐漸采取了收入罪犯習藝所工作的方式,原有軍流人犯安插條例亦因“與現在情形不同,無關引用”[34]被刪除。伴隨清代流放制度的終結,養濟院對流放人犯的收養也逐漸走到了盡頭。

二、地方法律治理中的民辦慈善組織

正如日本學者夫馬進對清代養濟院基本性質的歸納,其具有原籍地收養主義、全州縣設置主義、官營主義以及定額主義的特征[35]431-433。雖然憑借州縣官個人的意愿與能力不乏有效推動養濟院良好運轉的可能,但養濟院存在的捏名冒領等舞弊貪污問題[36],以及定額主義造成的收養有限問題具有普遍性。它們限制了養濟院職能的充分發揮,也促成了普濟堂等作為補充角色的民間善堂的出現[37]。

(一)民辦慈善組織及其功能

清前期以后,各地陸續建立了恤貧救孤的慈善機構,康乾時期與同光時期成為清代慈善機構設立的高潮[1]。從地理分布來看,清代南北方社會經濟的差異奠定了慈善組織創辦規模差異的基本格局,江浙地區成為清代慈善組織最為集中的區域;從創辦方式來看,除順治朝受制于官方創辦數量所限,康熙朝與雍正朝均以官辦方式為主,以乾隆朝為轉折,清代慈善組織的創辦方式經歷了官方主導向民間主導的轉變[38]。正如學者所言,“明清善堂最獨特之處,在于民間非宗教力量成為主要的、持久的、有組織的推動力,地方上的紳衿、商人、一般富戶、儒生,甚至一般老百姓,成為善堂主要的資助者及管理者,而清代政府亦正式承認這個事實,并鼓勵這個發展”[2]234-235。

明朝末年的慈善組織大多為救助孤老貧病的同善會一類,到了清代,伴隨慈善組織數量的增加,類型逐漸多樣化,例如補養濟院之不足,收養鰥寡孤獨貧病者的普濟堂,收養棄嬰的育嬰堂,撫恤寡婦、節婦和貞女的清節堂與恤嫠會,施棺助葬的施棺局,等等[39]。上述慈善組織往往局限于特定的救助對象,屬于功能單一的專門性組織,同時也存在眾善并舉,具備多種功能的綜合性慈善組織。例如江蘇江都縣的務本堂,“堂中善舉以施棺、掩骼、義冢、義扛為最重,其余病者送診施藥、饑者施粥、寒者施衣以及義學、惜字次第舉行”[40]。此外,晚清時期一些地方傳統慈善組織逐漸超越原先服務小社區的指向,轉而以聯合方式發揮更大的社會作用,此種發展態勢以江南地區的善會善堂最為典型[41]。杭州作為經濟發達的大都市,成為各類慈善組織的聚集地。這些設立背景各異的善會、善堂,相互之間活動的聯系非常緊密,因此日本學者夫馬進將統轄這些善會、善堂的組織機構稱為“杭州善舉聯合體”[35]466。杭州善舉聯合體的主體由普濟堂、同善堂、育嬰堂組成,其下設有棲流所、施材局、惜字會、恤災所等機構,加之保甲局、遷善所、浚湖局、丐廠等機構,是一個由大約25個部門或善會、善堂組成的龐大慈善機構[42]9-20。清代民辦慈善組織功能的多樣性為其參與地方治理奠定了堅實基礎,伴隨社會變遷與慈善組織發展,它逐漸成為地方治理中不可忽視與不可或缺的重要一環。換言之,民辦慈善組織開始突破傳統認知中單純的慈善救濟,逐步嵌入到地方治理體系當中,與地方政府一起,成為地方治理的切實承擔者和推動者,這其中就包括民辦慈善組織對地方法律治理的參與。

(二)民辦慈善組織對地方法律治理的嵌入

1.治安維持與盜賊緝捕

清代基層統治體系中,保甲體系承擔了可以稱為治安控制的事務,它的中心職能是偵探、匯報犯罪行為,而它的運行則依賴于各地居民,地方官員只承擔監督者的角色[19]35,58-59。實踐當中,保甲制度的推行并不順利,甚至被視為具文,但也有地方官試圖以變通的方式,維持地方社會秩序,而引入民間紳士、設立專局辦理成為重要方式[43]。例如杭州保甲局即是由地方官員與紳董共同經理的專門性慈善組織,一方面該局負責更、柵事務,由雇傭的更夫夜間打更,柵夫啟閉柵門;另一方面也負責巡緝事務,雇傭巡丁“日間稽查訛詐滋事之痞棍,隨時訪拿;夜則梭巡各段,嚴捕竊賊”[42]18-19。再如光緒二十四年創辦的湖南保衛局,即與省城“盜賊滋多,痞徒滋事”有直接關系,時任湖南巡撫陳寶箴曾提到“上年竊案,多至百余起,破獲無幾。而保甲團防局,力不足以彈壓,事亦隨而廢弛”[44]。保衛局的創辦得到了當地商人階層的聯名呼吁,他們急需解決“盜竊之滋擾,地棍之訛索,無賴之強乞,以及在官之蠹役,外來之惡痞”[45]504等現實問題,而湖南按察使黃遵憲等也對保衛局寄予厚望,認為行之既久,“痞徒斂跡,盜賊可清”[45]507。保衛局作為官、紳、商合辦之局,職能包括“去民害,衛民生,檢非違,索犯罪”[45]510。其治安維持主要體現在對轄區的巡查,具體包括“凡有殺人放火者、斗毆傷者、強竊盜者、小竊掏摸者、奸淫拐誘者,見則捕之”;“凡聚眾結會、刊刻謠帖煽惑人心者,見即捕拿”;“凡街區擾攘之所,聚會喧雜之事,應隨時彈壓,毋令滋事”等[45]511。除保甲體系外,清代中后期為應對外敵入侵與內部叛亂,清廷還不斷動員紳民組建團練以協助官府恢復地方秩序[46]。它們或依托于原有慈善組織,或設立專局,逐漸成為各地維持治安、抵御動亂的常設機構。例如順天的保安水局,“咸豐三年添備團防”,“光緒六年添募練勇,每夜巡緝”;同義水局“又兼團防,稱團防水會”[47]。上海的紳辦團防局與官辦巡防局共同承擔起抓捕盜賊的治安職能[48]。廣東番禺負責團練的仁讓局,不僅有權處理本鄉的公共事務,而且被賦予稽查、緝捕等權,維護治安成為其主要權責所在[49]。

2.司法審判與刑罰執行

正所謂“義舉之多,有上行為政而下成為局者”[50],以保甲局、保衛局等為代表的慈善組織成為地方治安維持的重要力量。除巡查與緝捕外,部分局所也被賦予司法審判與刑罰執行的職能。湖南保衛局以總局—分局—小分局為基本組織架構,罪犯經巡查拘傳到小分局,由理事委員問明后,稟送各分局辦理。各分局局長訊問后,“除罪犯徒流以上應送總局辦理外,余均由局長分別輕重,隨時發落”。總局設有專司審案的委員,各分局移送犯人,歸其審訊。所有經過審訊的罪犯,“除情罪重大者,案結之后仍發交長善監及府監收管外,其他均發交遷善所辦理”。遷善所,為保衛局附設機構,“辦理所有拘傳到案審實發落之犯人”,“令其學習工藝,充當苦役”[45]510,512-513。《湘報》曾報道過湖南保衛局辦理的多起案件,當中以盜竊案為主,另有拐賣、賭博、失火等案,除部分匪徒“發交長沙縣收審”外,經保衛局審訊,案情嚴重者發交遷善所“羈禁”或“充當苦役”,稍輕者“責懲保釋”[51]1175,1222,1436-1438。湖南保衛局不僅被賦予輕罪犯人的審判權,而且通過設立遷善所等機構,實現了對罪犯審判到執行的全覆蓋,同時也與地方監獄在刑罰執行方面達成了分工與合作。

再如,光緒五年杭州設遷善所,“凡無業游民、訛賴匪徒、掏摸小竊各犯,由府縣暨保甲局審明并無重情者,即送該所收管”,“就其質性所近令習手藝”[42]63。不同于湖南保衛局及其附設遷善所,杭州的保甲局與遷善所是相對獨立的機構,二者并無從屬關系。但它們分別被賦予審判與執行的權力,并在實際運作中緊密相連,形成了犯人懲治的完整鏈條。此類遷善所與傳統意義上的救濟機構不同,它是更近似于監獄的執行機構。以杭州遷善所為例,一方面遷善所主要接收由府縣暨保甲局移送的、已經錄供完成的犯人,原則上并無審判職能。倘若有匪徒、盜賊抓捕后直接送所者,所內訊明供詞,“移請局、縣分別斥革、枷責示懲外,仍請發所收管”,倘若所內犯人親屬存在上控等情況,遷善所“發交保甲局暨府、縣分別審釋,所員不必參與”;另一方面,遷善所接收帶有鐐鎖之犯,采取“循照辦理”的原則,并不會去除犯人的鐐鎖,而針對試圖逃脫的犯人,則會處以暫帶石墩

鎖帶石墩為清代中后期出現的主要針對竊盜等犯罪的刑罰,其基本做法是將石墩拴于犯人身上。參見姜翰:《從非刑到常法:清代鎖帶桿墩源流考》,《史學月刊》2022年第4期,第15-27頁。

的懲罰[42]107。此外,杭州遷善所專設門役,“由委員發給鐵鎖,派親信家丁隨同司事督率門役以時啟閉”,夜間同時設更夫巡查[42]107。從杭州遷善所的職能定位與日常管理出發,尤其是對刑具的使用,可以明顯覺察到其相較一般慈善組織的特殊性。以遷善所為代表的慈善組織順應了近代以來慈善事業“教養兼施”的救助理念,發揮著救濟、教育、懲罰和改造的多重功能[52]。它們與遍布各地的工藝局、教養局、習藝所等習藝教養機構一起,極大地改變了救濟事業的運作方式,推動了工藝教養事業的演進,對社會救濟、城市治安、刑獄體系轉型等均有深遠影響[53]。正是因為遷善所等慈善組織對地方刑罰執行的深度介入,有力推動了地方收所習藝刑罰模式的發展[54],也使其成為近代刑罰體系與監獄體制轉型的重要基礎和載體。

3.命案檢驗與尸體管控

“中國社會的常識是,尸體對社會來說是危險的。”[55]就地方而言,尸體意味著可能的命案,而命案是地方官員需要處理的最重要的工作之一。由于致命傷性質的確認在人命案件中至關重要,因此法律規定州縣官們必須親自主持驗尸 [56]。在這一過程中,傳統法制的弊端、財政體制的局限以及吏治腐敗等原因,造成了相驗經費攤派與書役、地棍、尸親等敲詐勒索行為的相互交織,給地方社會帶來了極大困擾,形成了嚴重的社會問題[4]。為應對這一問題,嘉慶十七年(1812),蘇州府滸墅鎮的鄉紳韓是生設立了以墊付驗尸費用和收埋路斃浮尸為目的的一善公堂,隨后此類善堂在江南各地普及開來[3]100-101。例如徐州府宿遷縣“嘉慶末年,民間苦相驗之累,每一命案出,上中之產罔不傾家,里人因仿蘇州滸關善堂章程,各分地段捐資建設善堂”[57]。

多數善堂相驗以路斃浮尸案為限,主要采取如下措施:一是收容垂斃病煢,防患于未然;二是負責路斃浮尸初驗,無命案嫌疑者無需報官相驗,代為掩埋;三是代辦報驗,防止書役人等隨意傳訊地主鄰佑和善堂紳董;四是代籌和支付相驗經費,消除攤派經費借口;五是善堂董事出面追責,對抗敲詐勒索;六是施棺代葬,處理善后[4]。也有善堂通過籌付相驗費的方式,介入到地方各類命案處理當中。例如咸豐年間上海同仁輔元堂承擔了各類命案勘驗工作的經濟重負,成為官方正常開展刑事工作的重要依賴[58],“遇有水陸路斃以及各項自盡、謀故、共毆、斗殺等案,報官相驗,一切需用概系同仁輔元堂內捐備。”[59]585-586同治元年(1862)上海同仁輔元堂征信錄中,在尸場經費項下,即記載了第一號的咸豐九年(1859)九月的殺人事件到第三十五號的同治元年十二月的服毒自殺案件[35]568。再如為了控制包括棚費(命案驗尸的費用)在內的“三費”收取,在當地士紳的聯名建議下,四川巴縣于同治三年設立了三費局,由紳士每年輪流充任局紳,差役們不再被允許向命盜重案當事人索取上述規費,而是向三費局領取相關費用[60]。

此外,還有地方將人犯尸身掩埋歸入善堂的職責范圍。例如光緒年間杭州報驗局、施材局、掩埋局等共同應對藉命訛詐等問題。除路斃浮尸外,施材局與掩埋局也負責對監獄瘐斃人犯與斬絞之犯尸體的處理。針對監斃人犯,由捕衙填發印票,交差役報堂登記冊簿,給與木棺,但概不代為收埋,以免牽涉;針對正法人犯,如無親屬在場領回,由差保報局,給木棺后劃地另掩,以示區別[42]79-80。慈善組織對地方尸體的管控來源于地方民眾對秩序的自發性維護,尸體有無傷痕以及是否刑事命案的判斷成為慈善組織承擔的職責,與之相應的則是相關費用的籌付。慈善組織的尸體管控在實際上成為地方政府處理命案的前置性環節。與此同時,監獄與刑罰帶來的尸身也被部分慈善組織接納。可以說,慈善組織已經深入介入到地方命案處理的不同階段,不僅維持了命案處理的運轉,也成為其流程的組成部分。

綜上所述,以保甲局、遷善所、施材局、掩埋局等為代表的慈善組織,其職能與作用突出表現在對地方法律秩序的維護,包括治安維持與盜賊緝捕、司法審判與刑罰執行、命案檢驗與尸體管控等方面。慈善組織對犯人抓捕、審理、懲處、改造以及尸身的檢驗與管控等領域的參與,表明它們已經深度嵌入到地方政府司法運作的流程之中,成為不可或缺的重要環節。沒有慈善組織的有效運作,地方法律治理將無法順利展開。從實踐出發,民間慈善組織在地方法律治理方面取得了一定的成效。《湘報》曾對湖南保衛局有過如下報道:“保衛自開辦以來,各局員紳倍極勤慎,日夜嚴飭巡丁梭巡街市,城中無賴痞徒漸皆斂跡。”[51]1198伴隨杭州遷善所管押人數的增加[42]165,地方治安尤其是盜竊治理方面的效果有目共睹。光緒九年時任浙江巡撫劉秉璋稱贊道,“數載以來,市里得以乂安,匪類漸知革化,辦理著有成效,于地方實有裨益。”[42]63《申報》亦對其成效多有贊賞,“自設遷善局后,而所謂聊蕩朋友、黃瓜兒客人、貔貅將、烏鴉兵等類均能改頭換面,自知斂跡,市上得獲安謐,聞鄰省仿照辦理者不少,此實清暴安良之要舉也”[61]。此外,嘉慶末年宿遷縣善堂設立后,“地方冒認尸親、勾串訛詐之習,一洗而空”[57]。

三、地方法律治理中慈善領域的官民互動

無論是以養濟院為代表的官辦慈善組織,還是民辦的各種善會善堂,雖然它們在性質與定位方面存在差異,在地方法律治理中的職責不盡相同,但它們的日常運作都離不開官民之間的互動與合作。

(一)養濟院運作背后的民間力量

養濟院作為官辦慈善組織的代表,它既是宣傳仁政、救濟孤貧的官方機構,也是實施地方控制、維護社會秩序的重要工具,因此它能夠獲得來自國家的制度與資源的支持。與此同時,養濟院在實踐運作當中職能的發揮,無法脫離地方社會的支持。首先,養濟院仿照保甲制度設計了日常管理制度,這意味著養濟院中的民眾與罪犯,主要依靠孤貧頭或者丐頭等實施自我管理。雖然法律要求地方官應當盡可能親自參與查驗腰牌、分發銀米等日常事務,但實際上倘若將這一工作完全交給官吏、書差等承擔,則會帶來克扣、冒領等腐敗風險,而引入地方紳士參與,則可以有效抑制此種風險。江蘇巡撫丁日昌曾談到,紳董往往會顧及公眾輿論,差役則大多唯利是圖,因此諸善舉由紳董經管者,經費的七八成會用于慈善,而差役管理經過層層克扣,大概只會有一二成用于慈善,因此丁日昌要求長、元、吳三縣“恤孤育嬰諸事,必須訪擇公正紳士三數人,輪流經管”,并“一概不令書差與聞其事”[62]。其次,養濟院的經費主要依賴地方財政,但實踐中,地方往往無力完全承擔養濟院的開支,尤其是伴隨孤貧救助名額、救助標準的變動。從江蘇等地養濟院來看,社會捐助與田產租息等收入,已經與財政撥支一起成為養濟院的經費來源[63]。因此,地方官也注重鼓勵紳民捐輸。光緒末年曾有地方孀婦將祖田捐入養濟院,因此獲準“自行建坊,給予樂善好施字樣,以示旌揚而昭激勸”[64]。這些捐助除用于養濟院修建[65]、提高孤貧生活待遇[66]等方面,還體現在收養額外孤貧方面[67]。有的地方還出現了官捐孤貧與紳捐孤貧的劃分[68]。正如曾任直隸總督的方觀承所言,“養濟院原為地方官應辦之事,今漸成士民公眾之舉”[69]。不過,也存在地方名為勸捐實則強行攤派,“官役通同從中漁利”的情況[70]。

(二)民辦慈善組織的“官僚化”趨勢

與此形成呼應的是,民辦慈善組織自雍正初年開始逐漸受到官僚制度強化的影響,臺灣學者梁其姿將其概括為慈善組織的“官僚化”,用以說明官方影響力增強,并介入慈善組織內部經營的過程[2]98-99。具體而言,民辦慈善組織從機構設立、人事安排、經費來源、日常經營等方面,都與官方存在密切的聯系與合作。僅以前述地方法律治理相關機構為例進行說明。

1.機構設立

民辦慈善組織的創辦即與官方存在密切聯系。一方面,部分民辦慈善組織的最初設立,并非源自民間,而是由地方官員倡導或創設。例如湖南保衛局的成立,雖然紳商起到了促進作用,但最初卻并非紳商主動提出,而是由湖南按察使黃遵憲發起動議,呈現出“官倡辦、商支持”的基本樣態[71]。再如安徽霍山縣廣生堂,作為應對自盡、倒斃等案的慈善組織,由知縣創立,“按察使給予護照,遴公正紳耆董其事”[72]。另一方面,部分民辦慈善組織雖然最初由地方紳士提議創辦,但機構的設立往往離不開官府的認可與批準。例如浙江巡撫劉秉璋在回顧杭州遷善所創立時提到,“光緒五六年,地方紳士擬請設所收養,酌議章程,由司核明。詳經前撫臣梅啟照批準設立,名曰‘遷善公所’”[42]63。

2.人事安排

民辦慈善組織在人事安排上帶有明顯的官方主導色彩。其一,民辦慈善組織中,地方官吏會直接兼任相關管理職位,并且往往占據關鍵位置。例如湖南保衛局的總負責人——總辦,“以司道大員兼充”,總辦之下的局長、理事等職位,均由官吏擔任正職,紳商擔任副職[45]510-514。其二,民辦慈善組織的人事安排,無法避免來自官方的影響和干預。以杭州保甲局、遷善所、掩埋局等所在的杭州善舉聯合體為例,它采取了善舉總董——各堂、局董事——司事的基本管理架構,并在總董的統一領導下開展慈善活動。但善舉總董人選的確定,并非完全由地方紳士自決。曾長期擔任總董一職的丁丙,因常年墊付虧空等原因,多次向鹽運司提出辭呈,希望“憲臺體察,另派董理”,期間浙江按察使、杭州知府等亦參與其中,在經過多次請辭未準后,最終以八人共同董理的局面告終[42]42-47。由此可見,官方在杭州善舉聯合體人事安排方面的實際控制力。日本學者夫馬進將上述現象概括為善舉的“徭役性”,認為“他們在地方官的強迫下不得不就任善堂或善舉聯合體的重要職務,他們無法逃避”[35]516-517。

3.經費來源

民辦慈善組織的經費大多依賴于民眾紳商捐助,以及田產、房產等資產運營收入。以上海同仁輔元堂為例,它的收入來源主要包括行業捐款、個人捐款及房地產租金收入,尤其是它并不依賴于官款,具有幾乎完全民捐民辦的特點,讓它遠超同時期慈善組織,在上海慈善界占有了首要地位,逐漸發展成為上海地方自治的起點[73]。這其實也恰恰反映出官款對于絕大多數民辦慈善組織的重要性。甚至在相對極端的個案中,善堂日常的救助費用,完全來自官方的供給。例如同治六年長洲知縣蒯德模為解決書役以尸場諸費為借口,貪索擾民問題,“籌撥制錢一千千文存與濟元典生息,由仁濟堂董妥為經理,按月支利,以為前項開銷”,“不足則由縣捐補如數”[74]。

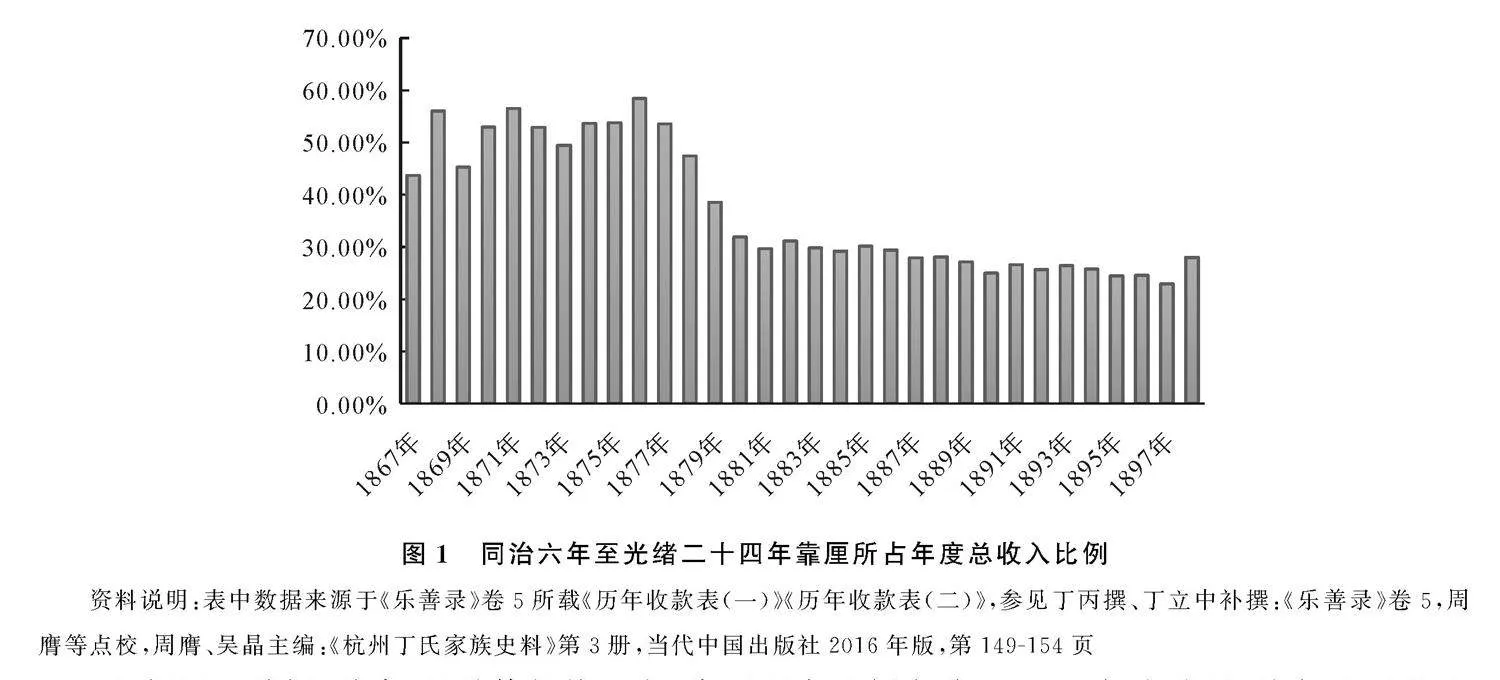

相較于上海同仁輔元堂與長洲仁濟堂,杭州善舉聯合體的經費來源更具有代表意義,主要包括靠厘與業捐,此外尚有典息、柵款等收入。所謂“靠厘”,即征收厘金的附加稅,屬于官款的重要組成部分。它始于同治三年,“紳士請于左文襄,加抽厘金一成,名曰‘靠厘’,為收養難民之用”[42]115。業捐,則是各業行會的捐助,包括鹽捐、米捐、木捐、箔捐等等。《樂善錄》詳細記錄了杭州善舉聯合體自同治六年至光緒二十四年的歷年收款情況,據此可以計算出靠厘占善舉聯合體年度總收入的比例。

根據圖1數據,首先,從總體趨勢而言,靠厘所占比例大致以1880年為分界,該年之后的比例出現了較為明顯的下降,但隨即達到了相對平穩的狀態,并得以維持。通過相關數據的比較可以發現,比例的明顯下降,并非因靠厘金額的減少,而主要源自錢捐、土捐、煤鐵捐等捐助的加入,引起年度總收入的增加[42]153。其次,從微觀數據來看,靠厘所占比例在光緒二年達到峰值58.44%,光緒二十三年達到谷值22.92%,平均值為37.06%,這意味著杭州善舉聯合體的經費來源中,僅僅靠厘一項就占據了近四成的份額。尤其是在光緒五年之前,善舉聯合體創辦運行初期,靠厘所占比例的平均值高達51.97%,成為善舉聯合體最大的經費來源。以靠厘為代表的官款持續、穩定、大量地流入善舉聯合體,在有力支撐聯合體運轉的同時,也帶來了善舉聯合體的財務報告義務與官方的財務審核權力。同治八年圍繞善堂支銷榜示事宜,巡撫授權每月由臬司、運司輪派按臨一次,“稽查出納,考察勤惰”,所有各堂收支款數則由紳董預先辦齊,“俟每月按臨日面呈閱定后,即發各堂門首實貼,俾眾咸知,以昭信服”[42]42。光緒六年所定同善堂規約,關于施材掩埋部分亦明確規定:“其經辦事宜及銀錢出入除造冊呈報外,定于次年正月二十四日另備一冊,請錢塘縣主臨堂查核后,董事偕同司事將冊焚化呂祖神前,以明心跡。”[42]80-81

4.日常經營

民辦慈善組織的日常運轉有賴于地方官的庇護。一方面,地方通過發布各類禁約告示,乃至刻石立碑,嚴禁各類滋擾阻撓行為,最大限度保障善會善堂的日常運營。例如嘉慶十一年,上海縣知縣蘇昌阿勒石立碑,對同仁堂(同仁輔元堂前身)的日常運作加以保護,告誡書役、地保人等,同仁堂舉行施棺掩埋等項“聽該董事照依規條經辦,毋得藉端滋擾”[75]。與之相似,道光二年(1822),署江蘇按察使湯藩針對地方不法差仵藉尸詐擾,牽涉堂董之事,要求地方查禁:“堂局乃紳士捐資建成,拯生瘞死,最為善舉,豈容差仵人等視為利藪,如此阻擾滋事,合亟通飭查禁”,太倉州知州隨即諭知南翔鎮振德堂“差役人等如再不遵章程,混行株累,許該局董事赴臬憲指名稟究,必當盡法嚴懲,決不寬貸”[59]578-579。其所屬嘉定縣為此刻《禁差仵檢尸混傳地鄰、牽涉堂董碑》,置于振德堂內[76]。另一方面,善會善堂因行善帶來的潛在風險以及突發情況,亦多由官府負責解決和處理,這在法律治理領域尤為突出。例如杭州報驗局報驗斗毆命案,通過發放驗費的方式以免滋擾,這在一定程度上斷絕了書差、土棍、地保等群體的生財之道,故難免出現“或串通兇犯誣攀,或捏造謠言煽惑,希圖中傷堂董、司事”之事,對此報驗局相關規約明確規定:“如有前項弊端,隨時稟請縣府究辦,以垂永遠”[42]83。再如杭州施材局、掩埋局規約也有類似規定:“倘有山戶阻撓及意外事故,稟請縣主辦理。”[42]80

綜上所述,慈善組織的創設與運轉均是官方與民間互動的結果。此種互動并非一成不變,由此也帶來了慈善組織內部官民之間力量的博弈與消長。借助慈善組織經營過程中官民之間的協商性權力關系,官府既要控制又要節省與民間既要自主又要庇護的矛盾被有機地統一起來[77],形成了動態的官民合作的模式。一方面,官辦慈善組織(如養濟院)逐漸轉為“官紳合辦”,而民辦慈善組織則分別采取了公私協力或官辦化的做法;另一方面,為應對官僚主義弊病,官辦與民辦慈善組織又在“徹底官辦”與“官紳合辦”之間循環往復,試圖發揮“官民合力”的優勢而避免過度行政化的弊病[78],并最終統一于地方治理的進程當中。

四、余" 論

中國慈善史研究中“國家與社會”范式,得到了學者的普遍青睞,它以國家與社會的關系為核心,通過考察公共權力性的國家干預與民間管理性的社會自治之間的沖突與合作來審視中國慈善的發展[79]。無論是官辦亦或民辦慈善組織,無不體現了地方法律治理中官民之間的緊密聯系與合作,借用日本學者夫馬進之語乃是“社會與國家的混淆”[80]。也正是此種混淆,帶來了地方法律治理中“第三領域”的存在空間。對傳統中國社會所采取的治理方式,學界曾經希望引用譯介理論將其解釋清楚,這往往導致研究對象淪為注釋的方式而存在[81]。圍繞清代州縣民事糾紛的“官批民調”[82],黃宗智提出了具有本土特色的“第三領域”的概括,以此描述“通過國家機構和社會調解之間的互動來解決糾紛的機制”,也正是在此基礎上,黃氏構建了“集權的簡約治理”的理論命題,并將其作為“第三領域半正式治理廣泛興起的基本制度框架”[83]。雖然清代民事法體系內,“第三領域”存在于官方法庭體系和民間社會調解機制之間,但概念本身要突出的則是國家與社會“二者之間重疊和合作的治理領域”,黃氏進一步列舉了處在官方政府機構縣衙門和民間社會調解機制之間的鄉保、縣衙門房長,以及20世紀的村長、士紳、商人精英,乃至鄉村教育等例子,認為他們擁有共同的特性,也體現了治理中的“第三領域”[84]。事實上,正如黃氏所言,“此種半正式性的糾紛處理制度,可視為清代政治制度中一種范圍更大的中介領域的最佳寫照”,尤其是大量的政府工作是通過跟民間首領的合作而進行的[85]。從這個意義上出發,在地方法律治理的那些慈善組織身上,同樣可以發現“第三領域”的廣泛存在。

具體而言,地方法律治理中的“第三領域”并非僅僅存在于訴訟當中,它還廣泛存在于治安、緝捕、審判、刑罰、驗尸、掩埋等多個領域,且在刑罰執行環節表現得尤為明顯。而代表國家的地方官員,將相關法律職能的發揮引入第三領域,不僅能夠降低法律治理成本,而且也在一定程度上減輕了貪腐問題的發生,最終實現低成本的高效治理。代表社會的地方紳士,不單單可以獲得政治權威人物的贊賞和肯定,而且得到了在社區里嶄露頭角、在地方事務的議程中施加影響的機會,也提高了他們的社會地位[86]。而普通民眾,除了獲得潛在的救助的機會,也得到了人身與財產利益的保護。其深層機理在于,地方法律治理過程中治理能力與資源的有限性,帶來了其與地方法律治理目標之間的張力。因此,綜合政治、技術與成本考量,地方官員試圖依賴地方民間精英及慈善組織,實現地方秩序的維護與重整。地方精英籌辦慈善組織除施善與教化外,也存在自身利益的現實需求,亟需借助官方權威作為背書與后盾。職是之故,清代慈善組織在地方法律治理中的治安維持、刑罰執行、命案檢驗等領域,形成了國家與社會相互交接與互動的“第三領域”。這一機制的形成,并非單方面意愿的結果,而有賴于國家與社會的合力,二者通過合作共同維持地方法律秩序的運轉。當然,合作并不意味著沒有矛盾乃至沖突,也不意味著高效,“官民相得”的理想往往受制于實踐的復雜性。尤其是慈善組織官僚化程度的加深,可能帶來機構臃腫、人浮于事、管理混亂、貪污舞弊,甚至勒索紳富等官僚主義弊端[78],反而阻礙了慈善組織的正常運轉,進而也會影響到地方法律治理的實際成效。

相較于民事訴訟體系中“第三領域”以糾紛解決為核心,強調準官員的依賴以及政府介入的被動性[87],刑罰等領域中的“第三領域”展現了與之迥異的特征。地方官員在借助養濟院等官方慈善組織的基礎上,充分發掘利用民間慈善組織以實施有效的法律治理,通過主動將部分職能委托授權給慈善組織,在不斷給予資金支持的同時,也積極主動尋求介入和監督,展現了官方強大的控制力和主動性。雖然也存在國家干預與社會自治之間力量的此消彼長,但慈善組織始終受到官方的監管和控制,強國家、弱社會的基本格局并沒有改變[88]。或許在官方看來,無論是官辦還是民辦,慈善組織不過是發揮其法律治理職能的延伸機構,因此反映出官方主導的特點。正因如此,運行于“第三領域”的慈善組織從來無法實現真正的獨立運轉,也無法完全擺脫對地方公權力的依賴。

參考文獻:

[1]" 岑大利.清代慈善機構述論[J].歷史檔案,1998(1):79-86.

[2]" 梁其姿.施善與教化:明清時期的慈善組織[M].北京:北京師范大學出版社,2013.

[3]" 山本進.清代社會經濟史[M].李繼峰,李天逸,譯.濟南:山東畫報出版社,2012.

[4]" 黃鴻山.善堂與惡政:清代江浙地區的命案相驗問題及其應對[J].清史研究,2015(1):70-89.

[5]" 楊揚.清代圖賴問題的成因、禁革與治理[J].歷史檔案,2021(1):74-82.

[6]" 周秋光.中華慈善文化及其傳承與創新[J].史學月刊,2020(8):105-113.

[7]" 劉宗志.淺析清前期的養濟院制度[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2008(4):144-147.

[8]" 黃六鴻.福惠全書[M].周保明,點校.揚州:廣陵書社,2018:500.

[9]" 王衛平.清代蘇州的慈善事業[J].中國史研究,1997(3):145-156.

[10]" 周秋光,曾桂林.中國慈善立法:歷史、現狀及建議[J].南京社會科學,2014(12):141-149.

[11]" 順治三年奏定律[G]//楊一凡,田濤.中國珍稀法律典籍續編:第5冊.哈爾濱:黑龍江人民出版社,2002:190.

[12]" 沈之奇.大清律輯注[M].懷效鋒,李俊,點校.北京:法律出版社,2000.

[13]" 應槚.大明律釋義[G]//楊一凡.中國律學文獻(第二輯):第1冊.哈爾濱:黑龍江人民出版社,2005:426.

[14]" 王肯堂.王儀部先生箋釋[G]//楊一凡.中國律學文獻(第二輯):第3冊.哈爾濱:黑龍江人民出版社,2005:424.

[15]" 清世祖實錄[M].北京:中華書局,1985.

[16]" 薛允升.讀例存疑重刊本(二)[M].黃靜嘉,編校.臺北:成文出版社,1970.

[17]" 故宮博物院.欽定吏部處分則例[M].海口:海南出版社,2000:184.

[18]" 故宮博物院.欽定戶部則例[M].海口:海南出版社,2000:264-266.

[19]" 蕭公權.中國鄉村:論19世紀的帝國控制[M].張皓,張升,譯.臺北:聯經出版事業股份有限公司,2014.

[20]" 欽定大清會典則例[M]//景印文淵閣四庫全書:第621冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[21]" 陳惠馨.法律與社會結構——以清朝蠲恤制度為例[G]//朱勇.中華法系:第3卷.北京:法律出版社,2012:47.

[22]" 田文鏡.撫豫宣化錄[M].張民服,點校.鄭州:中州古籍出版社,1995.

[23]" 陳宏謀.培遠堂偶存稿[G]//清代詩文集匯編:第280冊.上海:上海古籍出版社,2010.

[24]" 鄭秦.清代法律制度研究[M].北京:中國政法大學出版社,2000:248-252.

[25]" 王云紅.清代流放制度研究[M].北京:中國書籍出版社,2020:55、199.

[26]" 世宗憲皇帝硃批諭旨[M]//景印文淵閣四庫全書:第424冊.臺北:臺灣商務印書館,1986:709-710.

[27]" 清世宗實錄[M].北京:中華書局,1985.

[28]" 清高宗實錄[M].北京:中華書局,1985.

[29]" 中國第一歷史檔案館.乾隆朝管理軍流遣犯史料(上)[J].歷史檔案,2003(4):15-28.

[30]" 朱壽朋.光緒朝東華錄[M].北京:中華書局,1958.

[31]" 劉錦藻.清朝續文獻通考[M].北京:商務印書館,1955:9963.

[32]" 趙舒翹.慎齋文集[M].閆曉君,整理.北京:法律出版社,2013:103.

[33]" 清臬署珍存檔案[M].全國圖書館文獻縮微復制中心,2004:273.

[34]" 欽定大清現行新律例·大清現行刑律案語[M]//續修四庫全書:第864冊.上海:上海古籍出版社,1996:183.

[35]" 夫馬進.中國善會善堂史研究[M].伍躍等,譯.北京:商務印書館,2005.

[36]" 奏為清厘養濟院積弊情由[A].臺北故宮博物院藏軍機處檔,檔號005347.

[37]" 王衛平.普濟的理想與實踐——清代普濟堂的經營實態[J].江海學刊,2000(1):131-137.

[38]" 李孜沫.清代慈善組織的時空分布特征研究[J].地方文化研究,2020(4):15-24.

[39] "周秋光,曾桂林.中國慈善簡史[M].北京:人民出版社,2006:198-201.

[40]" (光緒)江都縣續志[M]//中國方志叢書.華中地方:第26號.臺北:成文出版社,1970:775.

[41]" 朱滸.從一尊到多元:晚清社會救濟機制的結構性演變及其意涵[J].史學集刊,2023(1):97-106.

[42]" 丁丙,丁立中.樂善錄[G]//周膺,吳晶.杭州丁氏家族史料:第3冊.北京:當代中國出版社,2016.

[43]" 張德美.清代保甲制度的困境[J].政法論壇,2010(6):75-84.

[44]" 汪叔子,張求會.陳寶箴集[M].北京:中華書局,2003:1383.

[45]" 陳錚.黃遵憲全集[M].北京:中華書局,2005.

[46]" 崔岷.游移于官紳之間:清廷團練辦理模式的演變(1799—1861)[J].史學月刊,2019(7):48-59.

[47]" (光緒)順天府志[M]//中國地方志集成.北京府縣志輯:第1冊.上海:上海書店出版社,2002:178.

[48]" 薛理禹.上海巡防保甲局與近代城市治安管理的轉變[G]//廖大偉.近代中國:第36輯.上海:上海社會科學院出版社,2022:97.

[49]" 邱捷.晚清廣東的“公局”——士紳控制鄉村基層社會的權力機構[J].中山大學學報(社會科學版),2005(4):45-51.

[50]" (同治)萬縣志[M]//中國方志叢書.華中地方:第379號.臺北:成文出版社,1976:343.

[51]" 《湘報》報館.湘報[M].北京:中華書局,2006.

[52]" 黃鴻山.中國近代慈善事業研究:以晚清江南為中心[M].天津:天津古籍出版社,2011:123-124.

[53]" 徐鶴濤.清末新政與工藝教養機構之推廣[J].清史研究,2020(1):124-134.

[54]" 姜翰.從明刑到隱刑:收所習藝與清季舊律刑罰改革[J].當代法學,2023(4):152-160.

[55]" 上田信.被展示的尸體[G]//孫江.事件·記憶·敘述.杭州:浙江人民出版社,2004:129.

[56]" 瞿同祖.清代地方政府[M].范忠信等,譯.修訂譯本.北京:法律出版社,2011:184-187.

[57]" (同治)宿遷縣志[M]//中國方志叢書.華中地方:第141號.臺北:成文出版社,1974:929.

[58]" 馮賢亮.清代江南命案尸場勘驗的整頓與社會變遷[J].史林,2015(3):64-76.

[59]" 余治.得一錄[M]//中華文史叢書:第84冊.臺北:華文書局,1969.

[60]" 白瑞德.爪牙:清代縣衙的書吏與差役[M].尤陳俊,賴駿楠,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2021:377-378.

[61]" 添造櫳房[N].申報,1879-11-25(2).

[62]" 丁日昌.撫吳公牘[M]//中華文史叢書:第47冊.臺北:華文書局,1968:518-519.

[63]" 黃鴻山.清代江蘇養濟院的救助名額、救助標準與經費來源研究[J].中國經濟史研究,2013(2):140-155.

[64]" 奏為錦竹縣孀婦唐龔氏將祖田三十七畝捐入養濟院請準自行建坊給予樂善好施字樣由[A].臺北故宮博物院藏軍機處檔,檔號145746.

[65]" (光緒)南匯縣志[M]//中國地方志集成.上海府縣志輯:第5冊.上海:上海書店出版社,1991:611.

[66]" 裕謙.勉益齋續存稿[G]//清代詩文集匯編:第579冊.上海:上海古籍出版社,2010:496-498.

[67]" (光緒)溧陽縣續志[M]//中國地方志集成.江蘇府志輯:第32冊.南京:江蘇古籍出版社,1991:453.

[68]" 劉衡.州縣須知[M]//官箴書集成:第6冊.合肥:黃山書社,1997:128.

[69]" 方觀承.述本堂奏議[M].清抄本.

[70]" 奏請山東不準擴增添設養濟院育嬰堂折[A].臺北故宮博物院藏宮中檔,檔號402005608.

[71]" 朱英.戊戌至辛亥地方自治的發展——湖南保衛局與上海總工程局之比較[J].近代史研究,1999(4):88-105.

[72]" (光緒)霍山縣志[M]//中國地方志集成.安徽府縣志輯:第13冊.南京:江蘇古籍出版社,1998:64-65.

[73]" 阮清華.慈航難普度:慈善與近代上海都市社會[M].上海:復旦大學出版社,2020:46-47、68.

[74]" 長洲縣為禁革尸場解勘諸費官為籌款及支出碑[G]//王國平,唐力行.明清以來蘇州社會史碑刻集.蘇州:蘇州大學出版社,1998:403、400-401.

[75]" (同治)上海縣志[M]//中國方志叢書.華中地方:第169號.臺北:成文出版社,1975:196.

[76]" (光緒)嘉定縣志[M]//中國地方志集成.上海府縣志輯:第8冊.上海:上海書店出版社,2010:604.

[77]" 張佩國.地方善舉的貢賦化——清代嘉定縣的善堂經營[J].浙江社會科學,2019(7):146-154.

[78]" 聶鑫.公私協力傳統與中國近代福利國家的起源[J].政法論壇,2022(5):180-191.

[79]" 周秋光,陳國連.中國慈善史研究的學術檢視與思考[J].安徽史學,2022(2):5-14.

[80]" 夫馬進.中國善會善堂史——從“善舉”到“慈善事業”的發展[G]//常建華.中國社會歷史評論:第7卷.天津:天津古籍出版社,2006:2.

[81] "王帥一.“化家為國”:傳統中國治理中的家族規約[J].當代法學,2020(6):149-157.

[82]" 曾令健.晚清州縣司法中的“官批民調”[J].當代法學,2018(3):126-136.

[83]" 黃宗智.重新思考“第三領域”:中國古今國家與社會的二元合一[J].開放時代,2019(3):12-36.

[84]" 黃宗智.國家與社會的二元合一:中國歷史回顧與前瞻[M].桂林:廣西師范大學出版社,2022:95-96.

[85]" 黃宗智.清代以來民事法律的表達與實踐:歷史、理論與現實:卷1[M].北京:法律出版社,2013:91.

[86]" 韓德玲.行善的藝術:晚明中國的慈善事業[M].曹曄,譯.南京:江蘇人民出版社,2021:366.

[87]" 黃宗智.實踐與理論:中國社會、經濟與法律的歷史與現實研究[M].北京:法律出版社,2015:508.

[88]" 王衛平,黃鴻山:清代慈善組織中的國家與社會——以蘇州育嬰堂、普濟堂、廣仁堂和豐備義倉為中心[J].社會學研究,2007(4):51-74.

State and Society in Local Legal Governance in the Qing Dynasty:

An Examination Focusing on Charitable Organizations

JIANG Han

(School of Law,Jilin University,Changchun 130012,China)

Abstract:The numerous and widely distributed charitable organizations of the Qing Dynasty not only played a role in charity and edification,but also were deeply embedded in local legal governance. The government-run charitable organizations,represented by Yangjiyuan(Charity),gradually broke away from nativism" by adopting elderly and disabled convicts. Various private charitable organizations play an important role in maintaining order,arresting thieves,operating judicial trials,enforcing penalties,examining murder cases and controlling corpses. The creation and operation of government-run and privately-run charitable organizations are the result of interaction between the government and the people,demonstrating the dynamic evolution of cooperation between the two,and reflecting the multidimensionality and complexity of the relationship between the state and society. From the perspective of local legal governance,charitable organizations are positioned as an extension of the government’s legal governance function,with a clear official dominance.

Key words:charitable organizations;legal governance;the third sphere;execution of penalties

責任編輯" 張穎超

網" 址:http://xbbjb.swu.edu.cn