澧縣:雞叫城遺址在新時代煥發新生

澧縣縣委宣傳部

澧縣是全國文物大縣,文物資源豐富。尤其是以城頭山、雞叫城遺址為代表的澧陽平原史前遺址群,是長江文明源頭之一,被認為是中國稻作農業的起源地、南方史前文明傳播擴散中心、文明曙光的策源地。在這里,形成了以“飯稻羹魚”為主要特點的農業社會。

雞叫城遺址地處澧陽平原中部涔南鎮的雞叫城村,北距涔水2公里,南距縣城10公里,西南距城頭山遺址13公里,是一處新石器時代城址,城址呈圓角方形,面積約150萬平方米。雞叫城遺址現為全國重點文物保護單位,是“中華文明”探源工程和“考古中國”課題的重點實施項目。

深入挖掘價值——雞叫城遺址的發現

《直隸澧州志·古跡》記載:“雞叫城,州北二十里。平原中突起土阜,周遭如環,約四百余丈。中間甚平衍,四門相向,不類生成者。俗傳仙人夜筑此,值雞鳴而止,故名。”所謂傳說,不盡而真。雞叫城傳說由來已久,不僅在民間廣為流傳,更引起了澧縣文物工作者的注意。

考古專家曹傳松介紹,1975年5月,根據民間傳說走訪了當地老百姓,老百姓反映曾經在此地挖出過銅劍。曹傳松又在周邊的溝渠中發現了很多陶片和墓葬,初步判斷此地為一處新石器時代遺址和東周墓葬群。

1978年,雞叫城遺址首次被發現。

1997年3月,澧縣文物事業管理處對雞叫城進行了試掘。1998年,湖南省文物考古研究所再次對其進行小規模發掘,確定了雞叫城遺址屬屈家嶺、石家河文化時期的古城。2006年又進行了一次試掘,2019、2020、2021年分別進行了三次比較大規模的發掘。

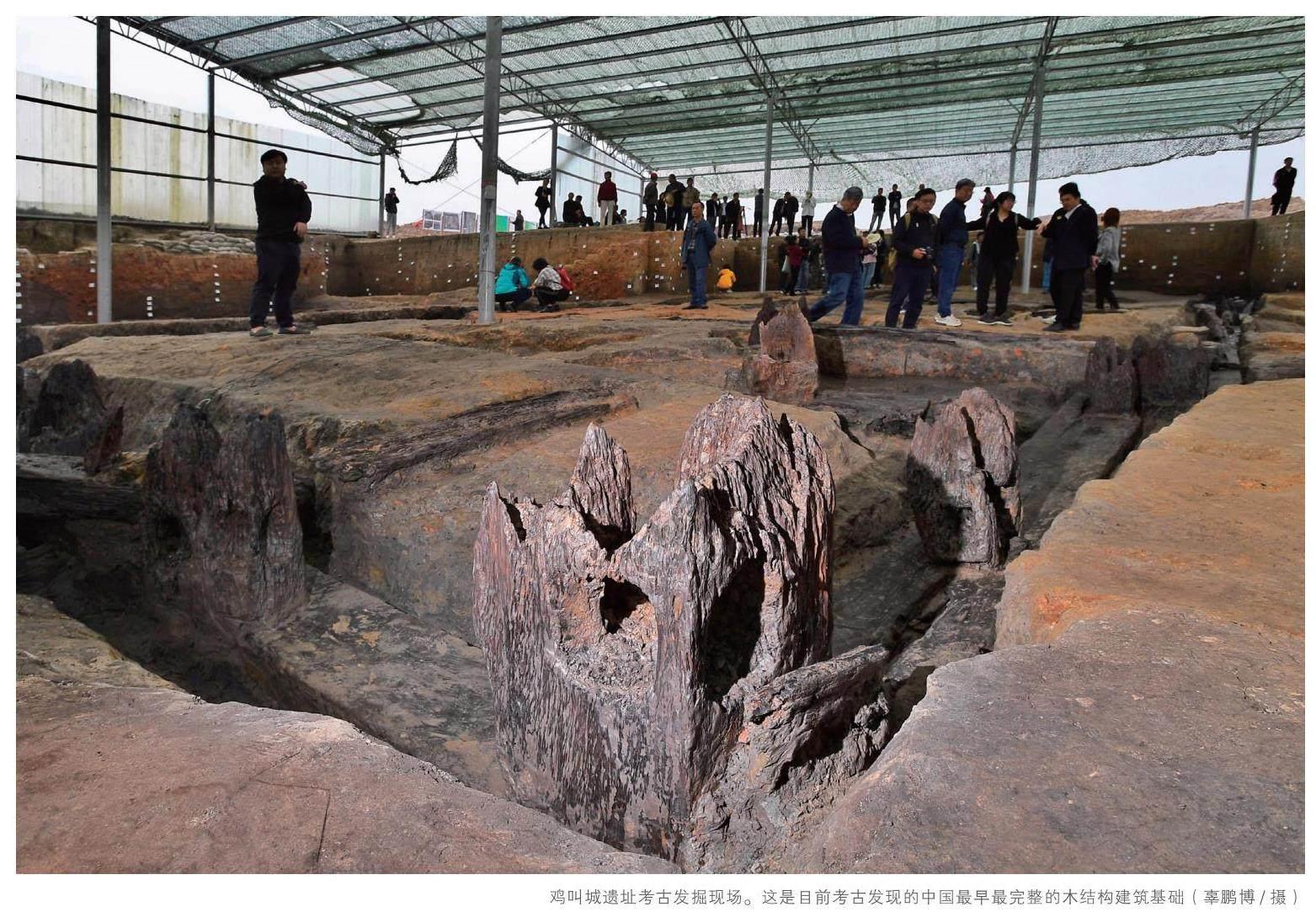

2021年,湖南省文物考古研究所對外發布了澧縣雞叫城遺址發現保存最為完整的史前木構建筑遺跡,距今4700年!另外,還發現了屈家嶺——石家河文化時期水稻田以及體量巨大的谷糠堆積。

澧縣雞叫城遺址曾入選2021年度全國十大考古新發現。雞叫城遺址的項目負責人、湖南省考古學會理事長郭偉民介紹,遺址發掘的大型木構建筑遺存F63是新石器時代考古的重要發現,其體量巨大、結構規整、基礎保存完好,為中國考古百年首次發現,填補了我國史前建筑史的空白。海量稻谷糠殼和大型木構建筑的發現,反映出當時的生產能力和社會組織能力都已達到了較高水平。考古工作揭示出的多重環壕、水渠和稻田片區,展示了距今5000年左右稻作農業社會所達到的史前文明化程度的最高階段。

雞叫城遺址的考古發掘成果為研究史前稻作農業發展、理解早期國家形成模式、探索中華文明起源提供了重要資料。

加強保護管理——人民需求與文化保護的統一

澧縣縣委、縣政府高度重視雞叫城遺址的保護工作。1991年,雞叫城遺址被公布為縣級文物保護單位。1994年,澧縣人民政府發布《關于做好八十垱、雞叫城兩處遺址保護管理工作的通知》,加強遺址保護。

由于雞叫城遺址位于鄉村沃野,分布范圍廣,管理難度大。前些年,雞叫城遺址周邊干旱導致農業生產用水困難,群眾擬在遺址范圍挖渠取水,面對民生需求與遺址保護的現實矛盾,縣文物部門仔細向村民宣傳文物保護的政策,隨后多方奔走,終于在發改委爭取到一個項目,新建了一個小機埠,解決了老百姓的灌溉用水問題。

近年來,隨著雞叫城遺址的名氣越來越大,前來參觀游覽的游客逐漸增多,為更好地保護雞叫城遺址,澧縣人民政府聯合各級單位于2021年成立了雞叫城遺址文物保護小組,當地村委會還發動村里黨員組成巡邏隊,定期巡查遺址安全。

澧縣文旅廣電體育局局長張鼎介紹,當前,湖南省文物考古研究院正在開展雞叫城遺址的考古和多學科合作,編制《雞叫城遺址保護規劃》《雞叫城遺址西區考古發掘區域回填保護和展示方案》,2024年下半年將啟動保護項目建設。

遺址活化利用——打造農耕文化“新名片”

雞叫城遺址展示了中國古代城市建筑和文化遺產的歷史價值、藝術價值,具有豐富的自然景觀和歷史文化景觀。不僅吸引了大批考古學者前來研究學習,還吸引了大批的觀光游客參觀游玩。2023年,“雞叫城的傳說”入選常德市市級非物質文化遺產代表性項目。

據澧縣翊武學校校長王業介紹,2023年,在湖南省文物考古研究院雞叫城遺址考古發掘項目執行領隊賈明羽的帶領下,學校全體師生參觀了雞叫城考古工地,體驗了辨認土質土色、使用手鏟刮面、觀摩文物修復與文物繪圖等活動,引發師生們的濃厚興趣和極大關注,也讓師生們通過了解、接觸文物,從而更加熱愛、珍惜文物。

近年來,澧縣縣委、縣政府以打造農耕文化名片為重要抓手,廣泛開展“博物館日”“文化和自然遺產日”等主題活動,讓考古走進大眾生活。

下一步,澧縣縣委、縣政府將統籌謀劃澧陽平原史前文明文物的主題游徑,規劃構建縣域“三區一環線”(“三區”即澧州古城、城頭山、雞叫城保護片區,“一環線”即連通三個片區的公路環線)文化遺產保護與利用空間體系,將澧陽平原區域文物單位和旅游景區串珠成鏈,豐富澧陽平原“考古+研學”“考古+旅游”等業態,打造長江中游史前文明保護傳承廊道,擦亮城頭山農耕文化名片,讓文物“活”起來。

雞叫城,一個從稻田里長出來的農業文明令世人驚嘆,一幅跨越時空之美的畫卷正徐徐展開,一張亮麗的“農耕文化名片”正持續被擦亮。