青海社火 升騰出“人間煙火氣”

中共青海省委宣傳部

青海省深入挖掘傳統文化積淀,緊密結合春節文化活動,策劃組織豐富多彩的社火巡游,為全省人民送上一份暖意融融的“文化大禮包”,把濃濃年味傳到千家萬戶,展現新時代人民幸福生活。

多彩民俗鬧新春“冷天氣”激發“熱乎勁”

正月里耍社火是青海的傳統民俗,也是各族群眾自發爭當主角的新春“狂歡節”。

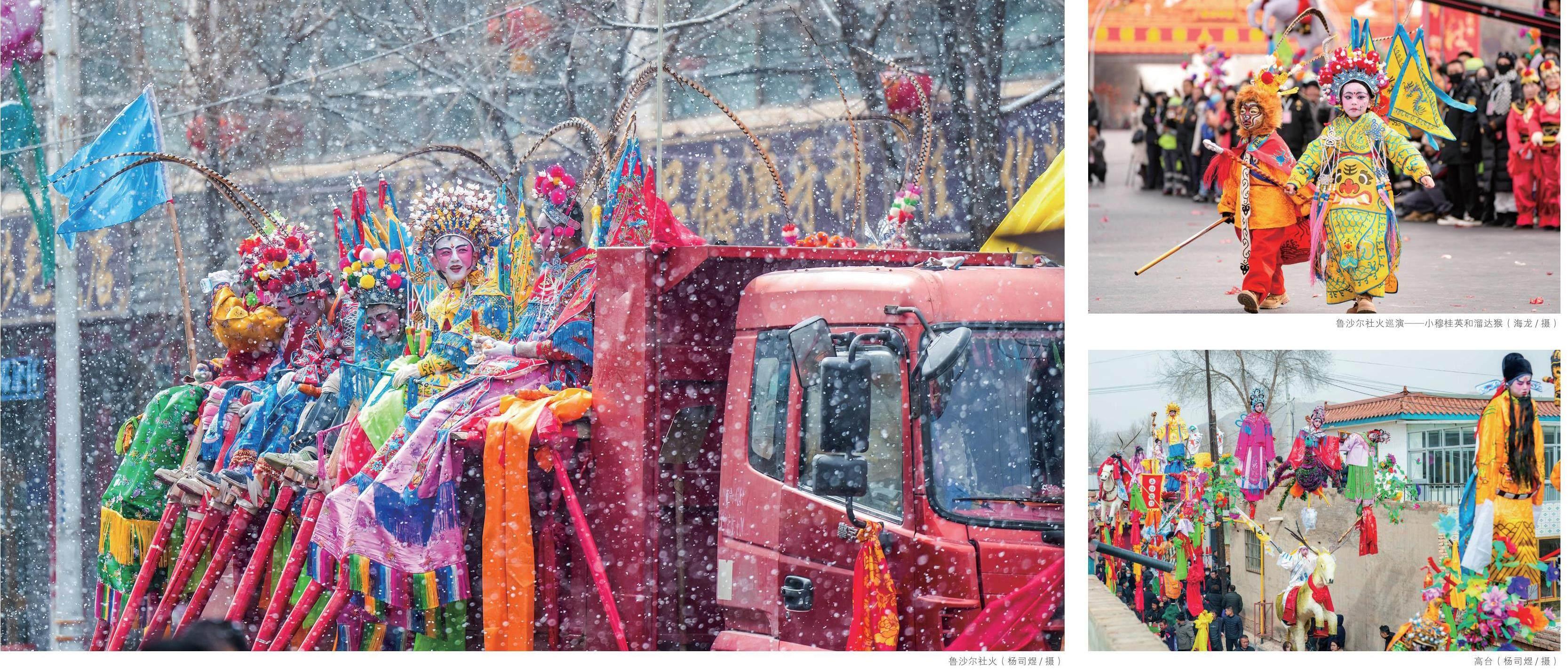

600余場“社火”集中巡游等節慶活動為新春增添了熱鬧祥和的氛圍,各族群眾共聚城鄉街頭,在凜冽的寒風中欣賞著社火展演。

傳統特色與現代元素的融合別具一格,演員們身著撒拉族、回族、藏族、土族等不同民族的服飾上演特色民俗表演,群眾自己裝扮的歷史人物,讓更多市民與中華民族英雄街頭“相逢”。街舞、流行歌舞的加入,也更適應年輕人的觀賞品位,歡暢的青海小調則唱出國泰民安的幸福聲音。

一場場社火表演,讓市民、游客近距離感受傳統民俗文化的魅力,也表達著廣大群眾對祖國的祝福和對美好新生活的期盼。

非遺文化饗盛宴“老傳統”呈現“新氣象”

中國民間文化藝術之鄉西寧市湟中區魯沙爾高蹺隊參演的河南衛視春晚《龍舞》節目刷爆全網,借助高蹺的高、懸、巧、奇把高高在上、直上云天的龍的形象展現得淋漓盡致,讓全國人民感受到了青海獨特的非遺民俗文化。

在眾多各具特色的社火表演中,作為國家級非物質文化遺產的千戶營高臺,將戲劇搬到五六米高的空中,通過娃娃們扮演的人物和布置精美的道具來講述故事,現場一座極具現代感、標有“中國航天”字樣的高臺讓觀眾眼前一亮,小演員裝扮成宇航員在高臺上表演,寓意祖國的航天事業越來越強大。

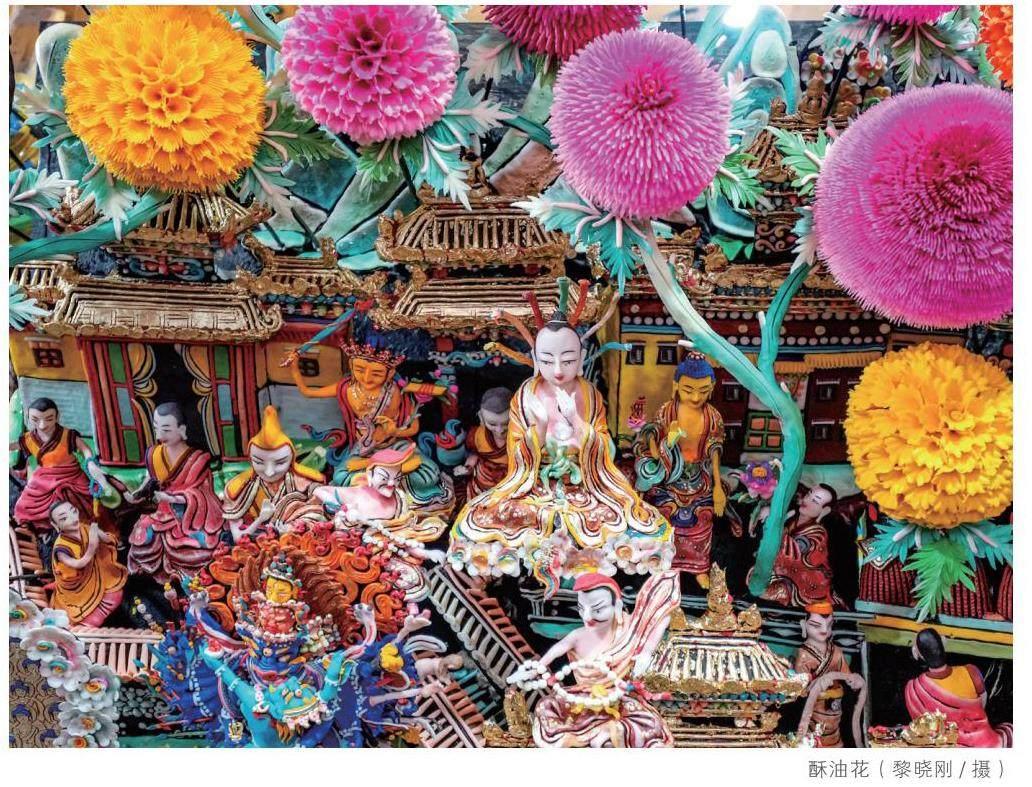

被列入首批國家級非物質文化遺產名錄的酥油花也如約綻放佳節,賞酥油花展的人潮如涌,“指尖”非遺令人嘆為觀止,各類展演持續提升非遺資源知名度、影響力。

據了解,每位民間藝人都有自己的職業,但到了過年時,他們都會自發組織在一起,還原原生態的生活氣息,把這樣自古流傳下來的民間技藝一代一代傳承下去。

青海社火呈現形式的絢麗多元和內容的傳承創新,是對中華優秀傳統文化的深入挖掘與有效傳達,舞龍、舞獅、太平鼓、寸蹺、抬花轎、劃旱船等表演形式也一一亮相,引導青少年增進對年俗文化的認知、認同,使這些一度被貼上“過時”標簽的傳統文化,在新一代青少年群體中受到追捧,新鮮的“味道”讓群眾回歸對中華優秀傳統文化的理性崇拜。

融媒傳播正當燃“家門口”直抵“千里外”

今年的青海社火,在央視新聞、新華網、中國日報等主流媒體進行直播、報道,實現春節文化“云”上互動式交流,為歡度“網絡中國年”增色添彩。

錦色長龍穿梭翻騰,高蹺隊伍彩衣飄飄,健壯雄獅英姿颯爽,省級媒體以“現場畫面+演播室訪談+網友彈幕互動+短視頻”形式,助力青海社火在“云端”出圈。

《龍舞》長尾效應顯現,雪天舞高蹺,唯美、驚艷的畫面引發眾多自媒體、公眾號、網絡大V和普通市民自發傳播,“龍騰高原? 福耀河湟”“千龍千獅鬧新春”河湟非遺大會暨傳統社火展演等百余場活動的直播,吸引了上百萬網友圍觀和點贊。

社火巡游小溜達猴表演效果拉滿、西寧社火溜達猴溜達到電量不足、近距離感受踩高蹺有多絕、從小看到大的民俗表演、高臺上如何耍社火等話題登上微博、抖音、今日頭條等平臺熱搜榜。

春節期間,青海群眾文化活動新媒體端總觸達量破千萬,成為聯通省內群眾歡樂節慶和省外游子思鄉之情的一道門,也成為國際國內社會了解青海發展、體驗中華文化的一扇窗。