美國博士生教育:國家戰略、資助制度與改革動向

孟衛青 吳開俊 陳鳴敏 唐婷

摘要:美國博士生教育是世界上培養年輕一代研究者和大學教師的典范模式之一。博士生教育是美國學術研究產業體系的重要組成部分,通過教育和研究相結合,美國將博士生教育成功納入國家創新、研究和開發戰略體系中,服務于國家目標和確保美國的全球領導地位。為保障博士生教育健康發展,聯邦政府和大學密切合作,建立了強有力的資助體系,尤其是經濟資助和學術訓練一體化、踐行財政公平和體現學科差異。

關鍵詞:美國博士生教育;國家戰略;資助制度

在知識和創新驅動的21世紀全球經濟發展中,各國政府普遍意識到博士生教育,尤其是研究型大學博士生教育的重要性。處于高等教育“金字塔”的頂端,當代博士生教育不僅恪守“為學術工作而訓練”的傳統目的,更是被納入國家創新、研究和開發戰略體系中,服務于經濟繁榮、可持續發展、國家安全等目標。美國博士生教育具有一百余年歷史,被譽為“一個成功的且富有創造力的體系”[1],“代表了世界領先的培養年輕一代研究者、大學教師的成功模式。它是美國強大的核心力量之一,也被世界其它學術機構效仿”[2]。尤其是近半個世紀以來,美國研究型大學的研究和博士生教育在保持國家繁榮、健康和安全中發揮了關鍵作用。本研究以美國研究型大學的學術型博士生教育為研究對象,分析博士生教育在美國國家戰略中的貢獻和地位,以及聯邦政府-大學為確保博士生教育健康發展提供的強有力的資助機制,并探討了美國博士生教育面臨的三大挑戰及改革動向。

一、美國博士生教育:國家創新、研究和開發戰略美國博士生教育的發展與美國經濟體系的強大具有歷史的一致性。1861年,耶魯大學授予美國歷史上首批三個哲學博士學位,自1870年以來,美國就創建并保持著一個強大和富有活力的經濟體系。一百多年來,在為美國人提供高質量生活,實現衛生健康、安全和經濟繁榮的國家目標上,教育、研究、新思想和技術創新扮演著核心角色。尤其是“二戰”后聯邦政府-大學形成了獨特而密切的合作關系,建立了教育和研究高度一體化的博士生培養體系,有效服務于美國的國家創新、研究和開發戰略。

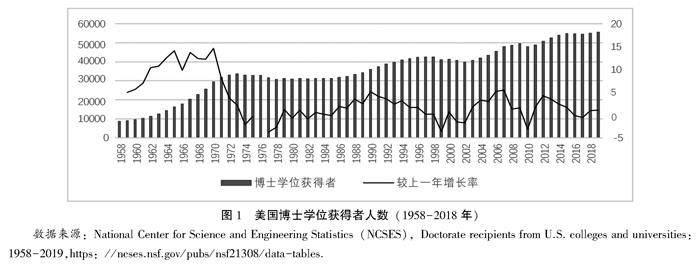

第一,博士生是美國科學研究和技術創新系統中不可缺少的一支力量,是美國研究和開發(R&D)及人力資源的重要構成。在知識和創新驅動的經濟體系中,R&D是一個國家或地區保持競爭力的核心因素,R&D投入經費是衡量一個國家或地區科技競爭力的重要指標。二戰前,除了在農業和公共健康領域外,聯邦政府、研究型大學及其博士生教育在美國科學研究和技術創新中只發揮很小的作用,工業部門主導了R&D活動及投資。戰爭徹底改變了這種局面,重塑了R&D結構中聯邦政府-大學的關系及各自角色。一個明顯變化就是克拉克·克爾所稱的“研究型大學獲得了美國聯邦政府投入的前所未有的、巨大的科學研究和技術開發經費”[3]。1958-1968年的十年間,美國學術性R&D經費增長了417%,學術研究開支增長587%,聯邦政府資助的學術型R&D增長618%,聯邦政府資助的基礎研究增長702%。[4]這直接刺激了研究型大學及其博士生教育項目的激增。這十年是美國博士生教育規模增長最為迅速的時期,博士學位授予人數從1958年的8873人增長到1968年的22937人,十年間的年平均增長率是10.12%,達到60年間(1958-2019年)的最高水平(圖1)。

在聯邦政府經費支持的大學R&D活動中,博士生是一支非常重要的科研力量。“美國的博士教育與學術研究產業有著密切的聯系,尤其是自然科學的博士生更是研究系統不可缺少的組成部分。”[5]聯邦政府一是通過助研機制引導在校博士生參與導師、大學的研究項目,二是通過獎助學金、論文資助機制,鼓勵博士生將學習尤其是論文研究與國家戰略結合起來。根據2019年美國國家科學基金會的博士學位獲得者調查(Survey of Earned Doctorate,簡稱SED),助研金是博士生第一大資助來源,占資助金總額的33.4%;第二大資助來源是獎助學金和論文資助(24.8%),二者合計達到58.2%,在整個資助體系中居于主導地位(圖2)。畢業之后,博士學位獲得者從事R&D活動的比例也很高。2019年,美國博士學位獲得者共55703人,從就業部門看,學術領域占43.4%,工業部門占36.5%;在主要活動類型上,總體上從事R&D的比例高達44.9%,尤其是工程領域和基礎自然科學領域更高,工程領域達71.4%、物理和地球科學有65.8%、數學和計算機科學占68.4%(表1)。

第二,博士生教育是培養美國精英人才的搖籃,承擔著為美國高校,尤其是研究型大學培養頂尖的教師、學者和科學家的使命,以確保美國在科學、技術和學術上的領導地位。“確保美國的全球領導地位”是美國聯邦政府科學和技術預算政策的首要原則。早在1993年,美國國家科學院在《科學、技術和聯邦政府:新時代的國家目標》報告中,提出了聯邦政府科學和技術投資的兩個國家目標:第一,在所有主要的科學領域中,美國應該居于世界領導行列;第二,根據美國的國家目標和其它非研究的標準,遴選一些科學領域,確保美國在這些領域中處于非常清晰的世界領導地位。[6]研究型大學的研究和博士生教育被認為是美國保持創新活力、競爭力,乃至全球領導力的核心力量之一(heartbeat)。“100多年來,研究型大學通過研究和博士生教育促進美國的創新和繁榮。美國要有能力繼續領導全世界進入21世紀的發展中……美國的博士生教育要和研究結合起來,研究活動整體上要與國家的學術地位、經濟生產力和世界領導地位緊密結合。”[7]在這些政策刺激下,博士生成為高校尤其是研究型大學的研究、教學人力資源的核心后備力量。1999-2019年的20年間,博士生畢業后在學術領域就職的比例較高,一直在50%左右,心理學和社會科學、生命科學、數學和計算機科學領域的學術性就職高于工程、物理和地球科學領域(表2)。從活動類型看,教學和R&D活動是主要的就業方向,前文表1數據顯示,2019年兩者合計達到75.2%。此外,博士后研究也是博士學位獲得者很重要的一個職業發展方向。1999-2019年,博士生就業比例從1999年的69.8%下降到2019年的61.6%,而同期博士后研究的比例從1999年的30.1%增長到2019年的38.4%。

第三,博士生教育保持精英規模且呈現學科差異,服務于美國在健康、能源、環境和安全領域的國家目標。半個多世紀以來,美國博士生教育一直保持精英教育模式,其規模呈現震蕩上行、緩慢增大的特點。20世紀60年代是美國博士生教育的“黃金時期”,1961年美國博士學位授予人數首次破萬,達到10413人,1971年達到31867人,這11年博士學位授予人數年平均增長率高達11.4%。這個時期博士生教育規模迅速擴大,主要原因是聯邦政府支持的大學R&D項目和經費激增,大學需要大量的低成本的學術勞動力,并試圖通過實施博士學位計劃獲取研究型大學的地位和提高學校聲望。[8]即使算上20世紀60年代的“黃金時期”,從長時段來看(1959-2019年),六十年間美國博士學位授予人數年均增長率只有3.23%;尤其是2000-2019年間,博士學位授予人數年平均增長率只有1.56%。雖然博士生教育總體規模增長緩慢,但呈現明顯學科差異,增幅最大的前三個學科依次是數學和計算機科學、生命科學、工程學科,心理學和社會科學領域博士學位授予規模增長約20%,物理和地球科學、人文和藝術領域的總體規模相對穩定,而教育學科呈現下降趨勢(圖3)。2008-2017年,STEM領域博士學位獲得者呈現持續增長趨勢,從2008年的23654人(占當年全部48776人的48.5%)增長到2017年的29459人(占全部54554人的54%),10年內增長了24.5%,遠高于整體增幅11.8%的水平(圖4)。

二、美國博士生教育:經濟資助和教育目標、學術訓練緊密結合美國博士生教育健康發展得益于聯邦政府-大學的合作關系,尤其是聯邦政府強有力的資助體系。在美國,攻讀博士學位是一項成本高昂、耗時較長的教育投資決策。以哈佛大學、耶魯大學、加州大學和普林斯頓大學四所研究型大學為例,根據學校官網資料,博士生學費基本在4萬-5萬美元/學年,生活開支評估相當于學費的60%以上,全學年學費與生活基本開支在7萬美元左右,而且學費逐年攀升。2019年,美國人均可支配收入約為49763美元。[9]博士生學習、生活總成本明顯高于美國人均可支配收入。在高學費背景下,強有力的資助制度是保證博士生教育吸引力的關鍵因素。早在1957年,美國《國防教育法》從國家安全的高度,首次確立了聯邦政府資助博士生教育的法律基礎。自此,聯邦政府實施了一系列政策法規和博士生資助計劃,引導頂尖人才投入到國家戰略產業中。2012年,美國大學協會向國會提交《研究型大學和美國的未來:美國繁榮和安全的十大突破性舉措》報告,向國會和聯邦政府提出十項優先行動事項,首要一條是“在國家創新、R&D戰略中,聯邦政府應該對研究型大學的R&D活動和博士生教育提供穩定的、有效的政策、實踐和經費支持。只有這樣,國家才能獲得促使美國持續強大的新知識和精英人才,才能實現衛生、能源和安全的國家目標,確保美國的持續繁榮和安全”[10]。總體來看,聯邦政府的博士生資助計劃立足于“確保美國在科學領域,尤其是一些關鍵科學領域的世界領導地位”目標,建立了經濟資助和博士生教育目標、學術訓練密切結合的資助模式,為博士生教育健康發展提供了堅固的經濟基礎。

(一)堅持財政公平理念下的保障和普惠原則,建立有力的需求型資助機制

從資助目標上看,博士生資助可以分為兩類:需求型資助和績效型資助。需求型資助(need-based aid)是基于博士生身份實施的普遍性資助,主要目的是滿足博士生的學費支出和生活支出需求,體現經濟保障功能和財政公平理念。績效型資助(merit-based aid)主要從財政效率出發,根據博士生的科研投入、學術成就和科研潛能等表現提供資助,目的在于引導和激發博士生從事高水平的研究活動。在學費和生活費不斷增長的背景下,聯邦政府、大學、私人基金會等各種資助來源共同建立了一個強有力的資助體系,這一資助體系的首要原則就是財政公平,尤其是橫向公平,資助資源分配呈現普惠性格局,且資助力度大。自1999年以來,博士生獲得各類資助的覆蓋面一直在90%左右。其中,無償性資助形式覆蓋面高達60%-70%,助研和助教的資助比例在2011-2012年最高,達到62.2%(表3)。從資助水平看,居民可支配收入是美國博士生資助水平的一個重要參考指標。學術型博士生所獲得的各類資助的平均額度(不含教育貸款)占美國年度人均可支配收入的80%-90%。如果加上各類教育貸款,博士生所獲得的經濟資助額度明顯高于居民可支配收入水平。

(二)在資助機制上,服務型的助研、助教占主導,經濟資助和學術訓練一體

按照資助性質,博士生資助有三種類型:一是贈與型或者非服務性資助(Non-Service),主要形式有研究資助金(fellowship)、獎學金(scholarship)、助學金(grant)、論文資助和學費減免(tuition waiver);二是報酬型或服務性資助(Service Assistant ships),包括助教金(TA)、助研金(RA),以及勤工助學(work-study)雇主支付的各種勞務報酬;三是償還型資助,包括聯邦政府教育貸款和商業/私人貸款。1998-2018年,美國博士生資助的主要機制是助研、助教,這兩類資助金的比例一直穩居45%左右,其它資助來源合計約占55%(圖5)。具體來看,助研金是第一資助來源,且該項資助所占的比重也逐年上升,從1998年的26.5%上升到2018年的33%;第二大來源是無償型的獎助學金和論文資助,從1998年的16.3%上升到2018年的25.3%;第三大資助來源是助教金,它所占的份額從1998年的17.8%上升到2018年的21.5%。其它幾類資助來源包括自籌、儲蓄、貸款和家庭支持,其比例逐年下降,從1998年的32.2%下降到2018年的15.2%。在對自有資源(own resources)的依賴程度上,女性博士生的比例(19.8%)要高于男性(11.4%)。

以助研、助教為主的資助機制體現了美國博士生資助體系的一個重要理念:資助不僅具有經濟支持的功能,更重要的是,經濟資助要服務于博士生教育目標,經濟資源分配要和博士生培養、學術訓練緊密結合。從經濟保障看,博士生從事助研、助教的報酬水平很高。2020-2021學年,普林斯頓大學助研博士生的人均資助額是30800美元,助教人均資助額是33800美元。[11]麻省理工大學助研津貼為3378美元/月,一年合計約40536美元;助教津貼為3458美元/月,一年合計約41496美元。[12]2019年,美國人均消費支出44276美元。[13]博士生助研、助教津貼完全可以滿足正常生活支出需求。從博士生教育目標看,助研、助教經歷對博士生的學術融入、論文研究和未來學術生產力都具有積極影響。博士生在助研、助教活動中,可以習得科系、研究小組等學術共同體的規范和文化,并融入教學或研究團隊[14];具有助研、助教經歷的博士生在學術研究和學術發表方面往往更加活躍;助研制度發揮著研究學徒制(research apprenticeship)的功能,有助研經歷的學者的學術產出和獲得研究基金的數量是沒有助研經歷的學者的2.5倍。[15]助研、助教機制有力輔助了研究型大學的本科生教學活動,也促進了大學的研究活動和博士生教育目標的達成。

為了使經濟資助更好地服務于博士生教育目標,大學還會根據博士生所處的學業階段,將各類資助實行動態搭配。美國博士生教育模式主要由課程學習、資格考試和論文研究三個要素構成。一般來說,博士生在學習的第一、二學年,可以獲得接近于生活支出的、無償的固定生活津貼(stipend),此舉可保證博士生在低年級專注于課程學習;在第三、四學年及之后,大學更鼓勵博士生從事助研、助教活動,不僅可以獲得更高的經濟收入,而且能夠強化科學研究與教學能力的訓練。在博士學習后期,學位論文是博士生教育計劃的核心要素,除了助研、助教金外,論文資助金也是一項精準設計的資助方式。在這個階段,博士生可以申請專項的論文研究資助金。1998-2018年,美國博士生論文資助金的比例不斷上升,從1998年的16.3%上升到2018年25.3%(圖5)。

(三)資助結構呈現學科差異,體現不同的學科文化和博士生培養模式

美國博士生的資助結構呈現明顯的學科特點。如前文圖2所示,2019年的SED顯示在第一大資助來源助研金方面,工程領域的助研金水平最高,占全部資助金額的57.4%,其次是物理和地球科學領域(50.5%),生命科學、數學和計算機科學的助研金占比都在37%左右。助研金水平高,意味著這些學科領域的博士生獲得的助研機會多。2019年,美國理工領域的博士生具有助研經歷的比例最高接近90%,如物理和地球科學領域的助研比例是88%、工程領域是84.7%、數學和計算機科學是70.6%,明顯高于心理學和社會科學(61%)、人文和藝術(38.8%)、教育領域(37.4%)(圖6)。獎助學金和論文資助金是第二大資助來源,圖2數據顯示,二者合計資助金較高的是人文和藝術(37.8%)、生命科學(33%),接下來是心理學和社會科學(26.3%)、工程領域(20.2%)。從覆蓋面看,圖6數據顯示,人文社科領域中獲得獎助學金和論文資助的博士生比例要高于工程和自然科學領域,如人文和藝術領域的獎助學金覆蓋面達到84.7%,論文資助比例為42.8%;生命科學領域84.3%的博士生可以獲得這兩項資助,工程領域約71%,物理和地球科學合計約74%,都屬于較高水平。第三大資助來源助教金對于人文社科領域和基礎自然科學領域的博士生非常重要。2019年,人文和藝術、物理和地球科學、數學和計算機科學的博士學位獲得者具有助教經歷的比例分別高達88.1%、86.3%和84.6%,工程領域(66.35%)和生命科學領域(53%)的助教覆蓋面都低于總體助教水平(68.3%)。由于助研、助教機會有限或者資助水平低,教育、心理學和社會科學、人文和藝術三個學科領域的博士生對自身資源(個人儲蓄、家庭支持)和貸款依賴程度比較高,尤其是教育領域50%的博士生有教育貸款,67.2%的博士生要依靠個人儲蓄。心理學和社會科學、人文和藝術領域的博士生的教育貸款比例也較高,分別達到40.8%和38.7%(圖6)。

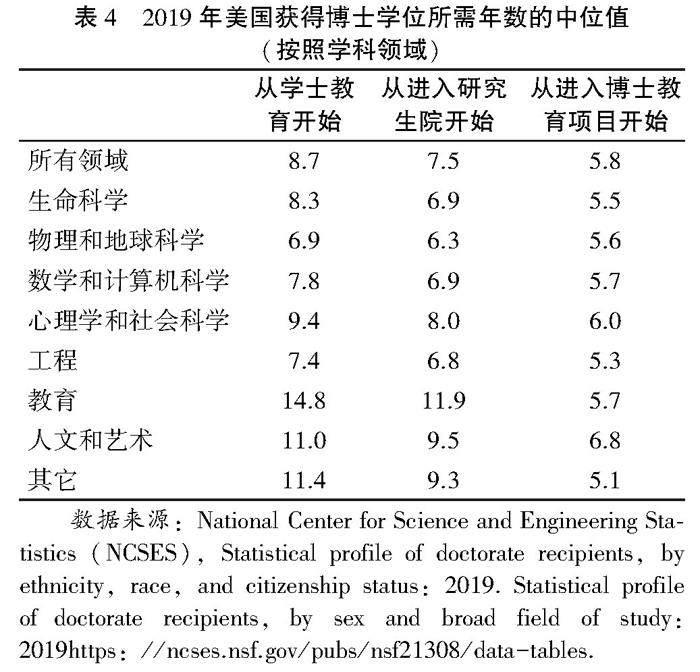

分析美國博士生資助結構的學科差異的原因,一個因素是政治層面的考量,即博士生財政策略服務于國家創新、研究和開發戰略,有助于實現在健康、能源、環境和安全領域的國家目標;二是學術因素,反映了不同的學科研究文化和博士生培養模式。[16]應用學科如工程領域和純理科研究傾向于團隊研究方式,博士生培養模式相對結構化,且置于團隊的科研共同體中進行,博士生的學位論文選題通常和導師的研究項目相關,助研促進研究且與培養目標一致;人文和藝術、心理學和社會科學、教育學科更崇尚個體研究文化,博士生教育更多是一種個體式的、非結構化的培養模式,論文選題通常反映研究者的個人研究旨趣。這些領域的博士生助研機會少,需要承擔大量的本科生教學輔助任務,或者依靠家庭支持、個人儲蓄、教育貸款等。不同資助方式支持的學術活動的性質不同,影響了不同學科領域的博士生的修業年限、學業完成率和資助滿意度。研究發現,助研能促進博士生的學業完成,而助教在一定程度上導致流失。[17]助研工作給博士生提供了融入教師科研項目和機構文化的機會,助教雖然有助于博士生獲得就業機會,但教學任務更多的是他人取向、勞動密集的半專業性工作,這與學科對博士學位論文的系統而獨創的研究標準似乎是沖突的,過多的教學工作占用了博士生的研究時間,提高了淘汰率和修業年限。[18]從美國博士生注冊10年間(1992-2001年)的累計流失率看,流失率最高的都是助教比例較高的學科領域。在資助滿意度上,人文和藝術、教育、心理學和社會科學的滿意度分別為55%、58%和59%,明顯低于生命科學領域的資助滿意度(73%)。[19]在修業年限上,人文社科領域博士生獲得博士學位所用的時間明顯比其它學科領域更長,助研金和獎助學金比例較高的學科領域如工程、生命科學的博士生學位獲得時間更短(表4)。

三、美國博士生教育面臨的挑戰和改革動向美國聯邦政府與研究型大學通過將教育和研究相結合、資助和學術訓練一體,保證博士生教育服務于創新、研究和發展的國家戰略,并為世界提供了培養新一代大學教師、研究者的成功模式。在21世紀前20年,美國博士生教育所處的政治背景、經濟環境和勞動力市場發生深刻變化。為了保持博士生教育強大的生產力和世界地位,“重構研究型大學的博士生教育、關注博士生的學術和職業生涯”成為美國國會和聯邦政府21世紀十大優先行動事項之一。美國國會、聯邦政府和大學針對博士生教育的關鍵方面展開了積極討論,并實施一些改革措施,展現了21世紀美國博士生教育的新動向。

(一)聯邦政府持續加大投入,革新資助機制,改進博士生學習體驗

財政壓力是美國博士生教育面臨的第一個挑戰。由于近年來的經濟衰退,聯邦政府大規模縮減高等教育經費投入,大學尤其是公立研究型大學的資源減少。為確保博士生教育的高水準和世界聲譽,聯邦政府的責任在于從預算政策上確保博士生教育投入。從2012年開始,聯邦政府計劃每年新增5000個博士生研究獎助學金名額,且連續資助多年。通過該計劃,聯邦政府旨在向有潛能的博士生傳遞信號:他們可以獲得充分的資助完成博士學業。此舉可以增強博士生教育對優秀人才的吸引力。

與提高資助水平相比,資助機制更能影響博士生的學習體驗。新增的聯邦政府資助不僅要幫助博士生完成學業,而且要提高博士生教育的質量和改進博士生的學習體驗。為實現這一目的,聯邦政府考慮改變資助模式:從助研和助教模式轉變為研究助學金項目或實習項目,從服務型資助為主轉為研究培訓型資助為主。實際上,在20世紀60年代博士生教育大發展的時期,博士生資助模式就是以研究助學金為主。到了20世紀80年代中期,當時大學研究項目和經費激增,需要更多的科研和教學勞動力,助學金模式就轉變為助研、助教模式為主,一直延續到今天。雖然助研、助教機制有助于培養博士生的研究和教學能力,但這類資助的首要目的是提供低成本的學術勞動力,輔助研究型大學的研究和本科生教學工作。聯邦政府資助計劃從助研、助教金模式重新轉向研究助學金和實習金機制,主要目的就是提高博士生的學習體驗和教育質量,讓獲得資助的博士生能夠更安心地從事研究工作,鼓勵他們將研究和未來的職業生涯、專業發展活動結合起來,讓資助更好地服務于博士生的個體成功和潛能發揮。

(二)研究型大學重構博士生教育過程,提高博士生教育資源使用效率

美國博士生教育面臨的第二大挑戰是關于博士生教育資源使用效率的問題。博士生教育要有堅固的經濟基礎,但不能一味要求聯邦政府加大投入。研究型大學的責任在于改進博士生教育過程,提高教育資源使用效率。在美國博士生教育體系中,流失率高、博士學位獲得時間長是效率不高的主要表現。根據美國研究生院協會對29所大學、23個學術領域的調查,1990-2000年,美國博士學位完成率整體上只有57%,工程領域較高,達到64%,人文領域只有49%;尤其是博士生學習的第8年是一個分界點,50%的博士生已經在第8年之前獲得博士學位,第8年之后,很少有博士生能夠修完學業;在獲得博士學位所需的時間上,從進入研究生院開始算起,2008年博士生獲得學位的中值年數(median year)是7.7年,經過十年,2019年不同學科領域的博士學位獲得時間都出現延長趨勢,尤其是人文和藝術(9.5年)、心理學和社會科學(8.0年)、教育領域(11.9年)更加明顯(表4)。

提高博士生的學業完成率、鼓勵學生在最優的時間內完成學業,這成為研究型大學提高博士生教育資源使用效率的兩個關鍵措施。這不僅關系到博士生的個體利益,促使他們能夠盡快進入勞動力市場;而且,從投入-產出的觀點看,大學也可以節約資源,提高聯邦政府投入以及其它來源資金的使用效率。為提高博士學位完成率和優化學位獲得年數,大學需要從招生到就業、從學術指導到社會支持,全程、全方位優化博士生教育。首先,完善博士生的入學和篩選政策。博士學位完成率低,在一定程度上與博士生的入學選拔有關。博士生教育需要學生有研究潛質并熱衷于研究活動,除非學生在本科生、碩士生階段已經有足夠的研究訓練和經歷,否則就不能保證進入博士生教育項目的學生能夠保持研究熱情和具備研究素養。因此,在進入博士生教育項目之前,學生要有足夠的先行研究訓練(advance training)、有研究探索和職業定向,博士生教育項目只接受那些有才華、做好充分準備、有熱情堅持到底的學生。第二,加強博士生指導,包括學術定向和職業定向。在博士生學習過程中,大學和導師需要更緊密地跟蹤博士生的教育過程,加強學術指導,促進博士生在所在系所的社會融入和學術融入,以及提供更多就業、職業信息。第三,優化博士生教育環境,提供管理和社會支持。在博士生教育的不同階段,大學管理部門要制定政策和提供社會、經濟支持,尤其是在論文寫作這一關鍵階段。為落實上述想法,大學需要認真審視、重構現有的博士生教育項目,尤其要清晰地確立研究型大學博士生教育項目的目標和使命,即最大程度發揮博士生的研究潛能,致力于促進學生的成功,為21世紀準備更優秀的精英人才。

(三)促進博士生教育和勞動力市場的結合,幫助博士生做好職業準備

美國博士生教育面臨的第三大壓力來自于變化的勞動力市場的挑戰。長期以來,大學在確定博士生教育規模時,通常會考慮大學的研究事業、本科生教學工作,以及學術生產力和大學聲譽等因素,很少考慮博士生面對的勞動力市場。近些年,博士生面對的勞動力市場至少發生三個深刻變化:第一,博士生在學術領域之外,尤其是私人工業、商業部門就職的比例在增長。由于學術職業領域的薪資較低,而且終身職位越來越少,學術領域的就業吸引力不斷減弱,在私人工商部門就職的博士生數量不斷增長。1999-2019年的20年間,博士學位獲得者在學術領域的就職率從48.8%下降到41.3%,工業、商業部門的就職比例從27.5%上升到38.5%,尤其是擁有博士學位的工程師和科學家,超過60%在工業、商業部門就業。第二,在工業部門就職的博士生面臨著專業碩士學位人力資源的沖擊。近些年,美國科學領域的專業碩士學位的學生規模激增,從1997年的8個學位項目增長到2011年的239個項目,這些專業碩士學位項目向學生提供科學訓練和專業技能,有效充實了工業領域對研究和開發人員的需求,直接沖擊博士生的求職。第三,準備進入學術領域的博士生不僅要能夠勝任研究活動,也要做好在學院和大學從事教學工作的準備。從近些年博士生畢業后的職業活動類型看,接近40%的博士生在教學型大學和學院擔任教職,這就需要他們在博士生教育階段接受充分的教學技能和教學方法的訓練。

概括起來,在一個變化的勞動力市場中,美國博士生的就業模式轉變為:每一個準備攻讀博士學位的學生在碩士階段都應該有先行的科研訓練和學術定向;每一個博士或博士后都要做好從事高校教學工作的準備,而不僅僅是研究職位;每一個剛入職的新大學教員都要做好無法獲得終身職位,或只在某些情況下才能獲得終身職位的準備;每一個獲得終身職位的大學教員都要有能力成為一個獨立的研究項目負責人。大學要做好博士生教育和勞動力市場的結合,確保博士生能為他們即將進入的廣泛的職業領域,包括學術、工業、政府部門和非營利組織做好就業準備。實際上,從20世紀90年代開始,美國研究生院委員會和美國學院和大學協會共同組織實施了一項為期十年的“為未來教師做準備”(Preparing Future Faculty)項目,旨在積極提升研究型大學的博士生的教學技能和教學勝任力。[20]除了教學能力外,還要給博士生提供更廣泛的職業能力和學術職位的其它技能訓練,比如研究項目和研究經費申請書的寫作能力,學術成果出版能力和學術匯報、交流能力,以及在政府、私人工商業部門、非營利組織就職所需要的能力,如口頭和書面溝通能力、項目管理能力、商業倫理和創新能力等。大學需要增強博士生的職業能力,才能保證博士學位獲得者可以在短期內提供生產力,這對剛畢業的博士生、雇主,乃至整個美國社會都有益處。

參考文獻:

[1]阿特巴赫.美國博士教育的現狀與問題[J].教育研究,2004(6):34-41.

[2][4][7][10]Committee on Research Universities,Board on Higher Education and Workforce,Policy and Global Affairs.Research Universities and the Future of America:Ten Breakthrough Actions Vitalto Our Nations Prosperity and Security[EB/OL].THE NATIONAL ACAD-EMIES PRESS Washington,D.C.https://www.nap.edu/catalog/13299/research-universities-and-the-future-of-america-ten-breakthrough-actions#toc.

[3]KERR C.The Gold and the Blue:A Personal Memoir of the University of California,1949-1967[M].Berkeley:University of California Press,2002:92.

[5]GRAHAM H D,DIAMOND N.The Rise of American Research Universities:Elites and Challengers in the Postwar Period[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,1997.

[6]National Academy of Sciences,National Academy of Engineering,Institute of Medicine,Science,Technology,and the Federal Government:National Goals for a New Era[M].Washington,DC:National Academy Press,1993.

[8]趙世奎,沈文欽.中美博士教育規模擴張的比較分析:基于20世紀60年代以來博士教育發展的數據分析[J].教育研究,2014(1):138-149.

[9]National data.GDP and Personal Income[EB/OL].[2024-02-03].https://apps.bea.gov/i-Table/iTable.cfm?reqid=19&step=3&isuri=1&1921=survey&1903=76.

[11]One of the Most Generous Programs in the Country[EB/OL].[2024-02-03].https://admission.princet-on.edu/cost-aid.

[12]Research and teaching assistantships[EB/OL].[2024-02-03].https://sfs.mit.edu/gradu-ate-students/guide/research-teaching-assistants/.

[13]Bureau of Economic Analysis[EB/OL].[2024-02-03].https://www.bea.gov/news/blog/2020-10-08/p-ersonal-cons-umption-expenditures-state-2019.

[14]Ethington CA and Pisani A.The RA and TA Experience:Impediments and Benefits to Graduate Study[J].Research in Higher Education,1993(3):343-354.

[15]Roaden A and Worthen B.Research Assistant Ship Experiences and Subsequent Research Productivity[J].Research in Higher Education,1976(5):141-158.

[16]王東芳,高耀.美國博士生教育的流失現狀與改革啟示[J].學位與研究生教育,2020(8):18.

[17]AMPAW F D,JAEGER A J.Completing the Three Stages of Doctoral Education:an Event History Analysis[J].Research Higher Education,2012,53(6):640-660.

[18]王東芳.學科文化視角下的博士生培養[M].北京:中國社會科學出版社,2017:187.

[19]Midwestern Association of Graduate Schools.Show Me the Money:Funding Graduate Education.Proceedings of the 59th Annual Meeting[R].Marriott City Center,Minneapolis,MN,2003(4).

[20]GAF J G,PRUIT-LOGAN A S,WEIBL R A.Building the Faculty We Need Colleges and Universities Working Together[R].Association of American Colleges & Universities,2000.

(責任編輯陳春陽)

收稿日期:2023-07-31

作者簡介:孟衛青,廣州大學教育學院教授,博士,碩士生導師;吳開俊,廣州大學副校長,研究員,博士生導師;陳鳴敏,廣州大學教育學院研究生;唐婷,深圳市龍華區行知實驗小學教師。

*本文系2018年度教育部人文社科研究一般項目研究成果(18YJA880063)的成果之一。