淺析新安江模型在碼市水文站的應用

羅小玲

摘要:三水源新安江水文模型在濕潤地區具有較好的通用性。本文采用三水源新安江水文模型,對碼市水文站進行洪水模擬,全面分析了日徑流和次洪模擬效果,據此編制了適合本水文站的洪水預報方案,并對未來洪水預報方案的完善提出了切實可行的建議。

關鍵詞:新安江模型;洪水預報;碼市水文站

DOI:10.12433/zgkjtz.20241243

一、流域概況

(一)自然氣候狀況

碼市水文站以上馮河流域位于湖南省湘江東源上游,屬亞熱帶季風濕潤氣候,濕潤多雨,四季分明,雨量充足。平均日照1646h,年平均氣溫18.9℃,多年平均降水量1790mm,但降雨量年際變化較大,年內分配不均,年際最大降雨量達2261.8mm(2022年),年最小降雨量為1163.9mm(1989年);年內4~6月為降水集中時間,可占全年降水量的40%~50%。

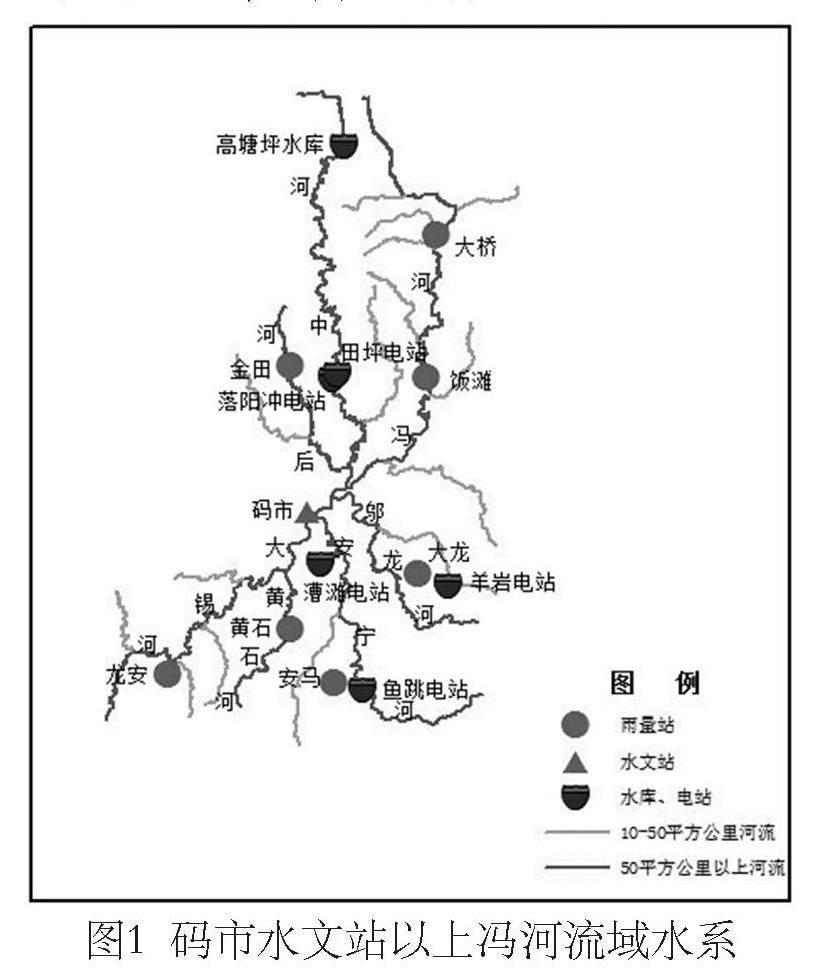

(二)水系及水利工程情況

馮河流域位于湘江上游,發源于藍山縣紫良鄉野狗嶺南麓,從碼市鎮暗山入江華縣境內,先后納入中河、鄔龍河,于碼市鎮與支流安寧河、大錫河匯集,流域總面積2559km2。其中,碼市水文站以上流域面積為917km2,占總流域面積的35.8%,多年平均流量32.0 m3/s。流域內建有6座水庫,其中,中型1座,為高塘坪水庫;小(一)型2座,分別為漕灘電站和羊巖電站;小(二)型3座,分別為魚跳電站、田坪電站和落陽沖電站。水庫分布情況詳見圖1。

(三)洪水特性

碼市水文站位于湖南省江華縣碼市鎮,以上馮河流域是江華縣暴雨中心之一,強降雨常引發洪災。據統計,建國后70多年間,碼市鎮街道被淹達20余次。年最大洪水多發生在4~7月,在此期間,洪水主要由氣旋鋒面暴雨產生,8月及以后的洪水多為臺風暴雨產生。洪水屬山區性河流洪水特性,漲落較快、變幅大、歷時短,呈單峰或復峰型,易形成山洪災害。

(四)預報斷面情況

碼市水文站因受涔天河水庫擴建工程影響,由原江華水文站上遷至碼市鎮而建,為國家二類精度站,涔天河水庫入庫站。該站集水面積917km2,測驗項目有降水、水位、流量和水質。2015年1月1日,開始觀測雨量、水位和水質檢測,2016年1月1日,增加流量測驗項目。測驗河段基本順直,長約500m,河床由卵石夾沙及大石塊組成。左岸為防洪堤,右岸為山坡。河床無水草,較穩定。基下約50m處為碼市大橋,2016年7月,在基下約300m處修建新碼市大橋。基下約500m處為急灣,為高、中水控制,主流主要在57.0~63.0m之間,流速橫向分布由主流位置向兩岸遞減。水位分級:322.73m以上為高水;322.72~320.27m為中水;320.26~319.52m為低水;319.52m以下為枯水。水位采用黃海基面以上米數表示,調查歷史最高洪水位為326.93m,流量為2200m3/s(2013年5月16),實測最高洪水位為326.99m,流量為2300m3/s(2022年6月22日)。

圖1? 碼市水文站以上馮河流域水系

(五)站網情況

碼市水文站控制流域建有1個水文站(碼市水文站)和8個雨量站。8個雨量站分別為碼市站(面積權重0.097)、大橋站(面積權重0.215)、金田站(面積權重0.131)、飯灘站(面積權重0.122)、大龍站(面積權重0.166)、黃石站(面積權重0.092)、龍安站(面積權重0.105)、安馬站(面積權重0.072),其分布情況見圖1。蒸發站采用鄰近流域萌渚水流域內的大路鋪蒸發站。

(六)資料系列

徑流資料系列:碼市水文站只有2016至2022年7年的逐日水位、流量,共13場洪水。其中,2016年3場洪水,年最大洪峰流量為1370m3/s;2017年2場洪水,年最大洪峰流量537m3/s;2018年1場洪水,年最大洪峰流量469 m3/s;2019年2場洪水,年最大洪峰流量1680m3/s;2020年2場洪水,年最大洪峰流量636m3/s;2021年1場洪水,年最大洪峰流量350m3/s;2022年2場洪水,年最大洪峰流量2300m3/s。雨量資料:大橋站、碼市站、安馬站有1960~2022年共63年的逐日降水量和降水量摘錄資料,金田站、飯灘站、大龍站、黃石站和龍安站有2011~2022年共12年的逐日降水量和降水量摘錄資料。

二、新安江模型簡介

新安江模型是概念性流域水文模型,主要包括流域蒸散發計算、流域產流計算、分水源計算和匯流計算4個步驟。流域蒸散發按三層蒸散發模型計算,主要參數有K和C;流域產流采用蓄滿產流計算,用蓄水容量曲線考慮流域上蓄水能力的不均勻性,主要參數有WM(WUM、WLM、WDM)、B和IM;分水源計算是把總徑流劃分成地表徑流、壤中流和地下徑流三部分計算,主要參數有SM、EX、KI和KG;在匯流計算中,地面匯流、壤中流和地下匯流都采用線性水庫來模擬,主要參數有CG、CI、CS和L。地面徑流、壤中流和地下徑流匯至河網后,合起來采用馬斯京根法分段連續演算至流域出口斷面。

三、碼市水文站新安江模型參數率定

(一)日模型參數率定

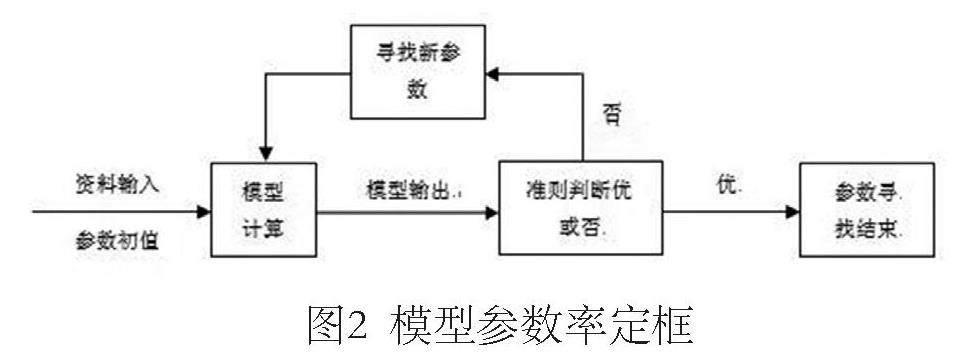

模型參數率定就是根據特定的目標準則(或目標函數),調整一套參數值,使模型用參數值計算出的結果在給定準則下最優。模型參數率定步驟見圖2。

圖2? 模型參數率定框

模型參數率定包括估計參數初值、模型計算,根據確定的目標準則判斷優或否、尋找新的參數值或參數尋找結束4個基本步驟。

日模參數率定的目標函數是:多年產流總量誤差為最小,同時確定性系數越大越好。

因資料系列少,碼市水文站先移用江華水文站新安江模型參數(資料系列為1960~2015年,模型參數率定資料為2001~2010年資料系列),然后用2016~2021年逐日降雨及蒸發資料人工率定日模參數。江華水文站日模參數分別為K(0.99)、WM(113.1)、WUM(36.5)、WLM(90.3)、B(0.5)、C(0.135)、SM(39.7)、EX(1.5)、KI(0.44)、KG(0.26)、CS(0.90)、CI(0.60)、CG(0.95)、KE(1.00)、XE(0.00)、L(4),碼市水文站日模參數分別為K(0.99)、WM(120)、WUM(38.8)、WLM(95.9)、B(0.5)、C(0.135)、SM(25.0)、EX(1.5)、KI(0.44)、KG(0.26)、CS(0.865)、CI(0.587)、CG(0.95)、KE(1.00)、XE(0.00)、L(2)。用2022年逐日降雨及蒸發資料來檢驗日模型模擬效果,其成果見表1。

根據《水文情報預報規范》(GB/T22482-2008)要求,預報徑流深在3~20mm為合格,否則為不合格。由表1可見,率定和檢驗的預報徑流深誤差均在許可范圍內。

(二)次模型參數率定

在日模型中調試好后,次洪模型中便可直接采用,無需調試;參數SM、KG、KI、CG、CI、L和CS與時段長有關,但參數KG、KI、CG、CI在次模型中的值與日模型中的值存在一定轉化關系,也無需調試;SM、L、CS在日模型與次洪模型中是不通用的,需在次模型中重新調試確定。

次洪水模型在調試時,通常以洪水總量、洪峰值、峰現時間按照許可誤差統計合格率最高和確定性系數最大為目標函數。根據《水文情報預報規范》(GB/T22482-2008)要求,洪量許可誤差為3~20mm;洪峰流量許可誤差為預見期內實測變幅的20%;峰現時間許可誤差為預報根據時間至實測峰現時間之間時距的30%;確定性系數大于等于0.5而小于0.7為丙級、大于等于0.7而小于0.9為乙級、大于0.9為甲級。

因資料系列短,此次選取2016~2019年8場洪水進行次模型參數調試計算,調試后確定性系數為0.755,次模參數分別為K(0.99)、WM(120)、WUM(38.8)、WLM(95.9)、B(0.5)、C(0.135)、SM(22.0)、EX(1.5)、KI(0.43)、KG(0.27)、CS(0.895)、CI(0.607)、CG(0.95)、KE(1.00)、XE(0.00)、L(1.9)。次模型率定成果見表2。采用2020~2022年5場洪水進行檢驗模擬,其模擬成果見表2。

由表2可知,8場率定洪水的模擬結果有2場不合格,5場檢驗洪水的模擬結果有1場不合格,不合格的原因均為洪峰流量超過許可誤差的20%。

四、結論與建議

(一)結論

第一,在分析碼市水文站所在馮河流域的自然地理和流域水文特征的基礎上,應用適合濕潤地區的三水源新安江模型對流域洪水進行模擬計算,并率定模型參數,模型的確定性系數0.755為乙級,構建了碼市水文站洪水預報方案。

第二,因碼市水文站建站年限短,只采用2016~2022年13場洪水資料率定檢驗新安江模型參數,其模型參數的適用性相對較差,特別是在雨量大的情況下,由于超滲產流,實測洪峰流量比預報值大,峰現時間提早。

第三,碼市水文站上游建有1個中型水庫和5個小型水庫,由于水庫蓄水調節,在小洪水時,實測洪峰流量比預報值小。

(二)建議

根據模擬計算結果分析,日模型擬合較好,但次模型擬合相對較差。分析原因主要有:一是流域內水文資料系列過短,參與率定和檢驗資料只有2016~2022年7年的資料,共13場洪水,資料代表性較差;二是流域內中河上未設雨量控制站,雨量站的代表性不夠;三是流域內6個水庫和電站對流域較小洪水的調蓄影響較大。

為提高碼市水文站洪水預報精度,做好洪水預警預報工作,可從如下幾方面修改和完善:

第一,在中河上增設1~2個雨量站;第二,收集流域內6個水庫和電站的設計、調度等資料,分析水庫和電站蓄泄調度對碼市水文站徑流的影響,并在預報方案中增加水庫和電站的調度模塊;第三,每年年底收集整理碼市水文站徑流資料和流域內雨量資料,重新率定預報方案參數,完善預報方案。

參考文獻:

[1]王佩蘭.三水源新安江流域模型的應用經驗[J].水文,1982(05):24-31.

[2]包為民.水文預報[M].北京:中國水利水電出版社,2006.