巖溶區隧道半填充大型溶洞綜合探測與處治技術研究

陳睿基 羅安邦 李曉敏

摘要:文章總結了武宣—來賓—合山—忻城公路№2標段來賓3號隧道巖溶溶洞處治經驗,即通過采取超前地質鉆探、超前地質預報等綜合探測方法,對隧道溶洞平面位置關系、溶巖發育情況以及水文地質特點進行全方面探測,制定了安全有效的引水、加固、回填專項處治方案,從而安全、快速穿越隧道溶洞段,為同類型巖溶隧道處治提供了借鑒。

關鍵詞:巖溶區隧道;半填充大型溶洞;超前地質預報;超前地質鉆探

中圖分類號:U456.3? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1673-4874(2024)01-0145-04

0 引言

地下水與地表水對可溶性巖石溶蝕與沉淀,侵蝕與沉積以及重力崩塌、坍塌、堆積等作用形成的地貌稱為喀斯特地貌,亦稱為巖溶地貌,為中國五大造型地貌之一[1]。廣西山區高速公路建設難以繞開山脈,極易遇到水文地質復雜的選址區,然而隧道溶洞水文地質發育較為復雜、形態各異,難以對溶洞內巖溶發育情況進行定量。隧道溶洞處治應探明情況、因地制宜、消除水患[2]、綜合治理。本文總結了來賓3號隧道跨越溶洞的方法,即采用超前地質預報、超前地質鉆探等探測手段,對溶洞進行探測,并制定人造保護殼、設置隧道外排水設施保留溶洞原有過水通道[3]等溶洞處治方案,保障隧道施工和后期運營的安全。

1 工程概況

武宣—來賓—合山—忻城公路№2標段來賓3號隧道全長835 m,為分離式隧道,進口端位于來賓市興賓區葵村北偏西21°方向1.48 km山體斜坡上;出口端位于來賓市興賓區良水村東北53°方向1.68 km山體斜坡上。隧道呈曲線形展布,總體軸線方向約168°,最大埋深201.359 m。

隧道左線施工至ZK56+300段揭露出掌子面右側存在長寬均約3 m、高7 m的半填充型溶洞,在發現溶洞洞口后立即停止左洞掘進并及時封閉掌子面,同時采取綜合探測對洞內洞外水文地質條件進行補勘。

2 溶洞探測方法與結果分析

為了探明溶洞熔巖發育情況、規模大小和水文地質特征,采用超前地質預報、超前地質鉆探等綜合探測手段補勘,并開展洞外地表水文監測。其優點是能比較直觀地探明探孔所經過的地層巖性、巖體完整程度、巖溶和地下水發育情況。

2.1 隧道洞內地質勘測

2.1.1 超前地質預報

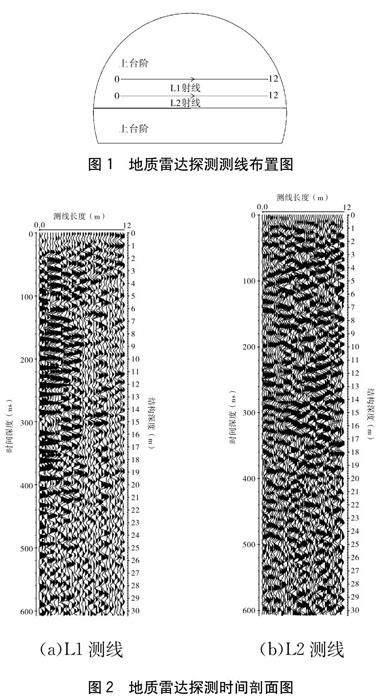

該隧道采用地質雷達探測方式,沿隧道開挖掌子面布置2條地質雷達測線,如圖1所示。地質雷達探測時間剖面如圖2所示。

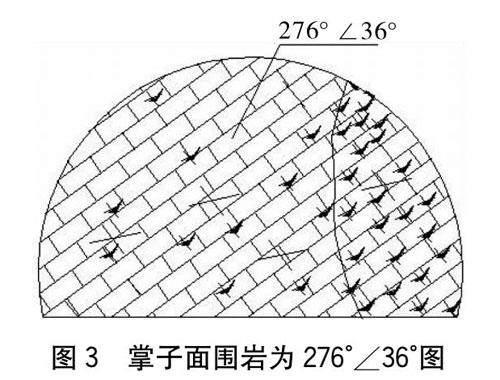

通過對隧道開挖面進行地質描述,結合隧道工程勘察資料,將隧道開挖所揭露的地質情況準確記錄,得溶洞內圍巖等級為Ⅴ級,產狀為276°∠36°呈中厚層狀,掌子面地質描述如圖3所示。

2.1.2 超前地質鉆探

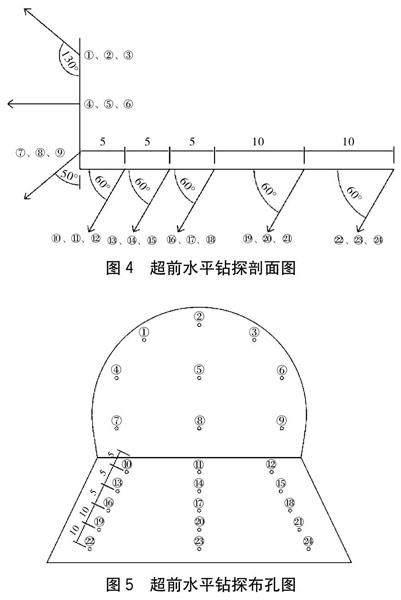

為進一步探明該隧道溶洞發育規模大小和地下水發育情況,用C6XP-2多功能鉆機沖擊鉆對掌子面前方和隧底進行鉆孔探測,根據鉆進速度、壓力的變化、卡鉆、跳鉆、塌孔結合回流水巖粉的成分、顏色來判斷溶洞內地質情況。沿掌子面拱頂斜向上130°打設3個鉆探孔,掌子面中部前向一路排開打設3個鉆探孔,掌子面底部斜向下40°打設3個鉆探孔。對溶洞段隧底25 m范圍內進行隧底鉆探,距開挖掌子面前15 m每隔5 m處和距掌子面超過15 m后每隔10 m處斜向下60°打設鉆探孔。每個鉆孔打設長度定為30 m。超前水平鉆探具體鉆孔位置如圖4、圖5所示。

[KH-*2D]

2.1.3 三維激光掃描

為探明溶洞與掌子面的平面位置關系,對溶洞進行三維激光掃描。三維激光掃描成果如圖6所示。

2.1.4 探測結果

根據現有超前地質預報、超前地質鉆探和三維激光掃描結果,結合勘察、設計施工等材料對巖溶發育規模及發育情況進行測量,以及對周邊隱伏巖溶進行探測和推斷,隧道左洞ZK56+335段掌子面為中風化灰巖,青灰色,中厚層狀,巖質較硬,巖體較為破碎,節理裂隙發育。掌子面右側發育一個高度為7 m、寬為3 m的廳堂式溶洞,充填砂質黏土,黏土為黃褐色,可塑,稍濕,堆積卵石、砂石。溶洞中心線長120 m,最大寬度20 m,最高處15 m,整體性極差,極易發生局部塌方。

左洞溶洞內圍巖產狀276°∠36°,地表280°∠40°,中厚層狀,溶洞遠端走向180°,近端35°,隧道走向85°,溶洞遠端河道為粗砂、卵石,分選性好、磨圓度好,粒徑為1~20 mm,厚度不均,巖性有砂巖灰巖等,有流水跡象,沉積堆積明顯,上面粒徑粗,下面粒徑小,分層明顯;河道寬0.3~0.6 m、深0.3~0.6 m。溶洞洞內發育4個巖溶補給管道,遠端發育一條0.3 m×0.5 m的巖溶管道,下部堆積較多磨圓度分選性好的細沙;中部偏遠端發育一條0.9 m×0.5 m的巖溶管道,高度為4 m;中部發育一個0.2 m×0.3 m的溶蝕補給通道,該處為溶洞最大斷面處;靠近隧道洞口處發育0.9 m×2.5 m的補給溶洞。

隧道右洞YK56+305掌子面左側拱腳發育一個高度為1 m、寬度為0.6 m的巖溶,溶洞內存在孤石和充填砂質黏土,砂質黏土呈黃褐色,可塑。孤石為灰巖,青灰色,中厚層狀,巖體較破碎,節理裂隙發育,極易發生局部塌方、涌泥等地質災害。右洞拱頂處發育一條巖溶管道,底部充填黏土、軟塑,巖溶管道寬0.3 m×0.5 m,地下水流動,巖溶管道走向約為23°。

溶洞隧底右側圍巖較為破碎,夾層較多,填充物以黏土為主,最深處達到22 m,屬軟弱地基。

2.2 洞外水文檢測

因突然降雨,掌子面出現大量涌水,結合來賓3號隧道水文地質特點,對隧道洞內外水文地質進行檢測。

經調查,在ZK56+594段左106 m處和ZK56+650段左125 m處發現兩處落水洞,前者平面上大致呈長條形,長22 m、寬2~6 m,可見深度為15 m,下部呈錐形,可看見溶洞口,洞口周邊見角礫,未見水;后者大致呈圓形,直徑約8 m,可見深度為10 m,下部呈錐形,可看見溶洞口,洞口周邊見角礫,未見水。

采用入滲系數法[4]、地下水徑流模數法[5]和地下水動力學法[6]分別進行全隧道涌水量計算。

根據現場情況及勘探結果,集雨面積A=4.885 km2。

隧址區的大氣降雨入滲系數及徑模數主要根據1∶2 000 000區域水溫地質普查的研究成果,并結合現場實際情況選取。

枯季徑流模數為M枯=3.8 L/s·km2,雨季徑流數取枯季徑流模數的7.5倍,即M雨=28.5 L/s·km2。

2.2.1 入滲系數法

Qs=a×W×F/1 000(1)

式中:Qs——隧道涌水量(m3/d);

a——入滲系數;

A——隧道地段的集水面積(m2);

W——降雨量(mm),年平均降水量為1 360 mm。

2.2.2 地下水徑流模數法

Qs=M×A(2)

式中:Qs——隧道涌水量(L/s);

M——入滲系數;

A——隧道地段的集水面積(km2)。

2.2.3 地下水動力學法

Qs=B×K×H2-h2L(3)

式中:Qs——隧道正常涌水量(m3/d);

K——含水體的滲透系數(m/d),K=4.74 m/d;

H——洞底以上潛水含水體厚度(m),H=100 m;

h——洞頂水柱高度(m),h=80 m;

B——隧道通過含水體的長度(m),B=850 m;

L——補給帶寬度的一半,L=3 m。

通過以上方法計算得出隧道涌水量結果如表1所示。

從實際情況來看,降大雨時測得涌水流量為104 86 m3/d,但這時并非最大降雨量,如按照極值是雨量增加一倍來計算,則涌水流量可達20 000 m3/d,與表中計算結果基本相符;未降雨時涌水流量大減,測得溶洞內涌水流量為690 m3/d,說明降雨量大小影響涌水流量的大小,按不利因素考慮,該溶洞最大涌水量取27 592 m3/d。

綜上所述,該溶洞為廳堂式半填充溶洞,溶洞內水主要是由大氣降水補給。

3 溶洞處治過程與效果

為防止降雨時溶洞涌水、涌泥,溶洞內掉塊和軟基下沉造成隧道二襯開裂甚至安全事故,對社會產生負面的影響。結合前期探測結果,采取臨時排水+反壓回填+護拱42 mm×4 mm鎖腳小導管+鋼管樁軟基處理+排水系統施作施工方法進行溶洞處治。

3.1 溶洞排水

隧道防排水設計應結合工程特點、地形條件、工程地質、水文地質情況及勘測資料進行,對地表水和地下水進行妥善處理[7]。為減輕雨季引起涌水量的變大對隧道施工造成安全隱患,施作永臨結合排水將雨水排出洞外。具體處治方案如下:

3.1.1 臨時排水

(1)由于在降雨期間溶腔內不時有危石掉落,為了保證施工安全,溶洞施工前對局部不穩定的孤石、危巖進行清除并掛網,采用C25噴射混凝土進行巖壁封閉。

(2)臨時排水處治措施。隧道左洞溶腔內設置寬50 cm、底部低于溶洞內河溝50 cm的攔水壩。溝底及周邊1 m范圍內采用M30砂漿抹面,并預埋50 cm硬質排水管,根據溶洞處治進度分三階段從攔水壩處接水帶,水帶沿隧洞邊緣放置將水排至洞口外。

3.1.2 永久排水

(1)將地表ZK56+594段左106 m和ZK56+650段左120 m兩處的落水洞進行封堵填埋形成斜坡并在其周圍漿砌截水溝將雨水直接引入溝谷。

(2)在ZK56+335段和ZK56+360段兩處分別施作集水槽并預埋500 mm導水鋼管,將導水鋼管接到仰拱中心水溝。集水槽內尺寸長2.75 m、寬2.5 m、高5.3 m,采用Ⅰ14工字鋼焊接成環鋼架使用22 mm鋼筋連接,間距75 cm作為初支。集水槽底部打設108 mm鋼管樁,鋼管樁長800 cm,縱向間距100 cm,橫向間距40 cm,噴射10 cm厚C25混凝土封閉坑壁并在基底澆筑10 cm厚C15混凝土找平層。為了方便安裝,將直徑1.5 m、厚1 cm的鋼管平均截成兩節分兩次安裝,首節安裝在施作集水槽前安裝并在安裝的坡面施作22 mm長2.5 m錨桿。尾節在集水槽、封閉門護拱施作后安裝。封閉門長2.25 m、寬2.5 m、高3 m并在二襯段鋼架上設置暗梁,防止主洞初支脫空。

(3)在ZK56+335~ZK56+337溶洞段內設置沉沙擋塊,尺寸為2 m×3 m,擋塊頂部開個寬50 cm、深100 cm的槽并預留500 mm泄水孔,間距2 m,底部放置1 m32 mm連接鋼筋使沉沙擋塊和溶洞基巖牢固連接。將護拱施工接出來的硬質透水管穿過沉沙擋塊降雨排入水管中。

(4)分別將兩處集水槽埋設的500 mm導水鋼管連接到中央排水溝,并在相應位置增設中央排水溝檢查井,使用500 mm導水鋼管連接檢查井和集水槽。為了加強隧道排水能力,溶洞段中央排水溝寬度增加為1.65 m,并將初期支護施工打設的100 mm泄水孔內置的硬質透水管,預埋300 mm導水鋼管連接中央排水溝,沉沙擋塊段則是通過打設的500 mm泄水孔內置的硬質透水管預埋500 mm導水鋼管連接中央排水溝,進一步加強了排水能力。

3.2 溶腔處治

巖溶空腔段采用護拱+42 mm×4 mm注漿鎖腳鋼管、回填混凝土、鋼管樁軟基處理的施工方案,具體處治方案如下:

(1)護拱采用Ⅰ20工字鋼,縱向間距50 cm,用22 mm鋼筋連接,在拱腰往拱頂位置每2 m預留一個500 mm泄水孔,內插無紡布包裹的硬質透水管,從初支位置延伸至溶洞拱頂并每隔3 m預埋一根120 mm混凝土泵送管,并留一排50 mm排氣孔。為保證護拱整體穩定性,在護拱兩端打設5 m42 mm×4 mm注漿鎖腳鋼管并設置12 mm間距20 cm×20 cm的雙層鋼筋焊網。采用泵送形式分層泵送護拱混凝土。

(2)溶腔空洞處采用C20混凝土分層回填形成保護殼,防止溶洞上方清理不到的孤石、危石掉落造成二襯開裂。回填過程中在護拱處人工安裝無紡布包裹的硬質透水管中預留出搭接下一循環的接頭。在隧頂1 m混凝土范圍內高度的縱向圍巖側壁,橫向水平植入兩排32 mm鋼筋,鋼筋間距30 cm,排距50 cm,植入長度100 cm,預留長度為50 cm。泵送最后高度不得小于隧頂1 m。泵送混凝土達到2 m厚度的判定,以混凝土往預埋的排氣孔溢出或有水泥漿流出為準。

(3)超前水平鉆探鉆探結果顯示ZK56+330~ZK56+377溶洞段仰拱地基軟弱,采用鋼管樁施工加固的方式進行處理,鋼管樁使用108 mm×6 mm鋼管,從下向上灌注C25細石混凝土,待混凝土終凝后,采用M30砂漿進行壓漿,壓漿初始壓力≥1 MPa。防止初支拱架變形位移,軟弱地基段初支鎖腳加強處理,在原鎖腳的基礎上,增加8 m長的108 mm×6 mm鎖腳鋼管,縱向間距1 m。

3.3 處治效果

溶洞處治完成后,連續幾日大雨,經過排查,采取臨時排水+反壓回填+護拱42 mm×4 mm鎖腳小導管+鋼管樁軟基處理+排水系統結合的施工處治方案對溶洞災害起到了有效的控制。溶洞處支護結構未見開裂和滲漏,監控量測數據正常,初支拱頂下沉最大累計變形量為33.2 mm,最大變形速率為4.2 mm/d。

4 結語

本文結合武宣—來賓—合山—忻城公路№2標段來賓3號隧道巖溶溶洞處治實踐,通過開展洞內地質補勘、洞外地表水文地質監測、溶洞處治及效果分析,對巖溶區隧道半填充大型溶洞綜合探測與處治技術展開研究,得出主要結論如下:

(1)對半填充大型溶洞,提出通過開展超前地質預報、超前地質鉆探、三維激光掃描等綜合探測手段進行補勘,能夠較為全面地反映洞內地質情況。

(2)洞外地表水文地質監測采用入滲系數法、地下水徑流模數法和地下水動力學法分別進行全隧道涌水量計算,有效預測了施工期溶洞最大涌水量。

(3)結合洞內綜合探測、洞外地表水文監測結果,采取臨時排水+反壓回填+護拱42 mm×4 mm鎖腳小導管+鋼管樁軟基處理+排水系統結合的施工處治方案,減少溶洞處治和施工人員暴露的時間,安全、快速地穿越溶洞。

參考文獻

[1]伍光和,王乃昂,胡雙熙,等.自然地理學(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2008.

[2]肖廣智.不良、特殊地質條件隧道施工技術及實例(三)[M].北京:人民交通出版社,2016.

[3]鄭寰宇.隧道拱頂半填充大溶洞處治施工技術[J].西部交通科技,2023(5):147-148.

[4]程小勇.水文地質試驗在隧道工程地質勘察中的應用及涌水量預測[J].公路交通技術,2022,38(4):128-135,142.

[5]畢小勇.羅漢坡1號隧道工程涌水量預測分析研究[J].工程與建設,2023,37(4):1 089-1 091,1 119.

[6]譚 非.巖土工程勘察中關于水文地質問題的研究[J].工程學研究與實用,2023,4(19):37-39.

[7]JRG/T D70-2010,公路隧道設計細則[S].

作者簡介:陳睿基(1998—),助理工程師,主要從事公路隧道施工管理工作。