選擇性忽略

張?jiān)? 寧璇

內(nèi)容摘要:本文對(duì)敦煌石窟法華經(jīng)變·提婆達(dá)多品表現(xiàn)釋迦于過去世與提婆達(dá)多因緣的畫面、“海涌菩薩赴法華會(huì)”的畫面和與“龍女成佛”故事相關(guān)的畫面中此前不為學(xué)界所關(guān)注的一些細(xì)節(jié)表現(xiàn)做了重新識(shí)讀與定名;同時(shí),通過與日本等海外所藏相關(guān)佛經(jīng)插畫的比較,認(rèn)為二者間在畫面表現(xiàn)上有相當(dāng)大的不同。在此基礎(chǔ)上,對(duì)敦煌提婆達(dá)多品畫面特色形成的原因進(jìn)行了探討,認(rèn)為主要根源在于中國佛教信眾對(duì)于提婆達(dá)多角色認(rèn)知的不一致性相關(guān)。

關(guān)鍵詞:選擇性;忽略;提婆達(dá)多品;問題

中圖分類號(hào):K879.21 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?文章編號(hào):1000-4106(2024)03-0034-16

Selective Neglect

—Several Issues Concerning the Stories of Devadatta in Lotus Sutra Illustrations

at Dunhuang

ZHANG Yuanlin1 NING Xuan2

(1. Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu; 2. Beijing Technology and Business University, Beijing 100048)

Abstract: This paper reexamines the titles and some details of various Buddhist stories about Devadatta, including a story of karma between Sakyamuni and Devadatta from their previous lives, an account of bodhisattvas surging from the ocean to attend the Chinese Buddhist Fahua assembly, and a story about the Dragon-Lady becoming a buddha. These stories are depicted in illustrations of the Lotus Sutra in the Dunhuang Caves and have previously been overlooked by scholars. At the same time, by comparing these illustrations with relevant depictions in Buddhist scriptures held in overseas collections of manuscripts, the authors conclude that the illustrations in the artwork from Dunhuang is noticeably different in several ways. On this basis, this paper discusses the reasons for the unique visual features in stories about Devadatta in the Lotus Sutra illustrations at Dunhuang, and concludes that it was mainly because Chinese Buddhist followers had a different understanding of the role of Devadatta in Buddhist theology.

Keywords:selective; neglect; stories of Devadatta; issues

(Translated by WANG pingxian)

一 問題的提出

在《法華經(jīng)》全部二十八品中,《提婆達(dá)多品第十二》是體現(xiàn)該經(jīng)“眾生皆有佛性”思想的最有代表性的一品。該品主要通過兩個(gè)故事來宣示奉持《法華經(jīng)》之殊勝功德。第一個(gè)“提婆達(dá)多前世因緣”故事講述釋迦往昔作轉(zhuǎn)輪王時(shí)為求《法華經(jīng)》而廣為施舍并供養(yǎng)提婆達(dá)多的前世阿私陀仙人之事,釋迦因?yàn)閺奶崞胚_(dá)多處聞得《法華經(jīng)》而得以成就佛道,而提婆達(dá)多也因此功德得佛授記,于未來無量劫后成佛。第二個(gè)“龍女成佛”故事講述智慧殊勝的文殊菩薩入大海為龍宮眾弘講《法華經(jīng)》,并化度無數(shù)。其中就包括龍王年僅八歲的女兒。龍女隨文殊菩薩從海涌出赴靈鷲山法華會(huì)。并在法華會(huì)上為證女人可“速得成佛”,向佛獻(xiàn)寶珠后于須臾間轉(zhuǎn)為男身并即成佛之事。我們知道,在佛教史上,釋迦的堂弟提婆達(dá)多因犯十惡不赦的“五逆之罪”而得墮入地獄之報(bào)。但在《法華經(jīng)》中,他卻是釋迦前世中為其講《法華經(jīng)》的一位善知識(shí),并且最終得到佛果。而“半人半龍”且未成年的龍女也可以打破“女身不能成就佛道的五障”之說而于須臾間轉(zhuǎn)男身并即成佛。《法華經(jīng)》通過這兩個(gè)故事倡導(dǎo)的“惡人成佛”和“女人成佛”的佛性觀,是大乘佛性論中的重大突破,在中國佛教史上影響很大。同樣,敦煌法華經(jīng)變中,表現(xiàn)該品內(nèi)容的畫面也沒有缺席。

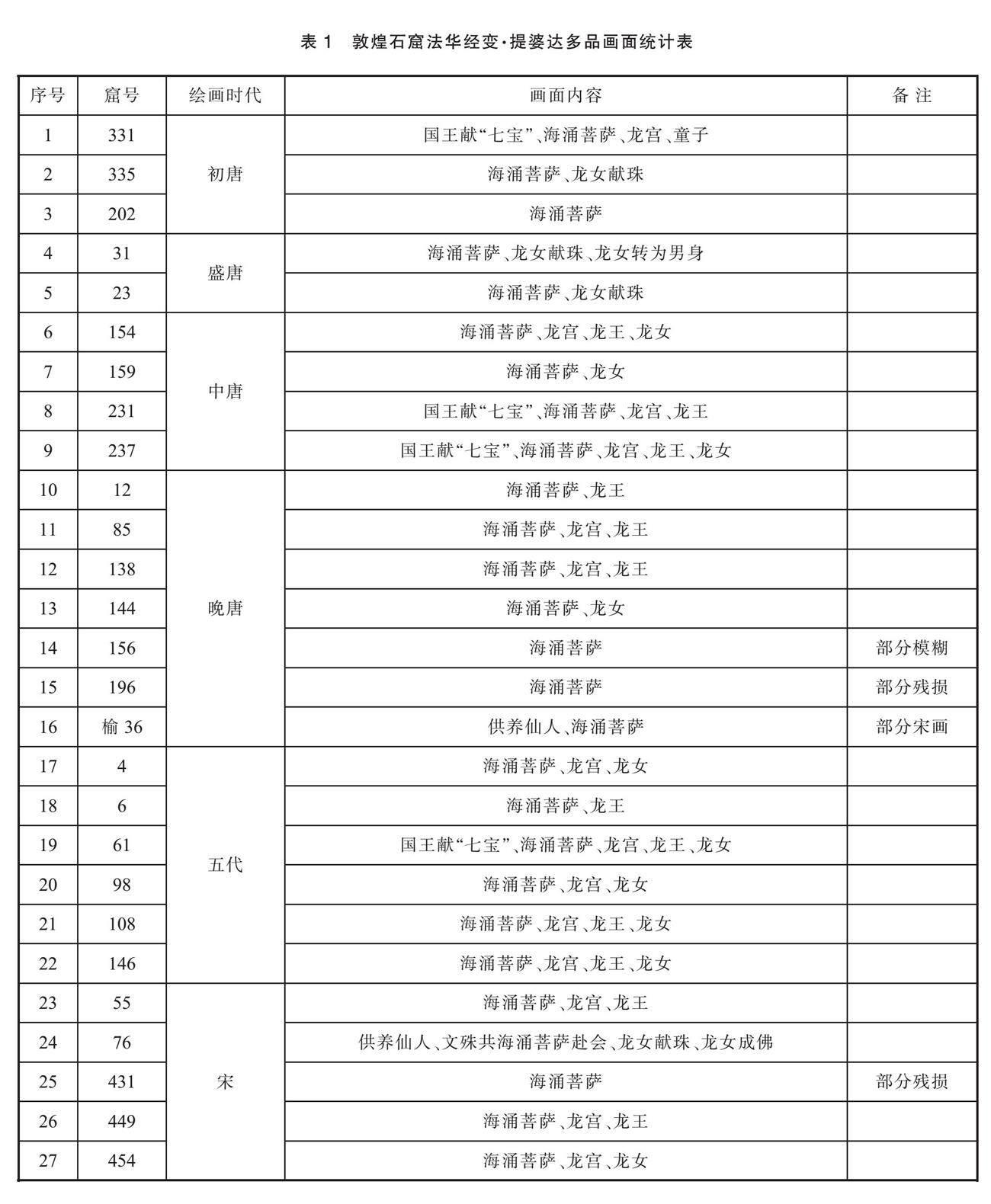

但是,就學(xué)界目前公認(rèn)的敦煌法華經(jīng)變中表現(xiàn)《提婆達(dá)多品》內(nèi)容的27幅畫面來看[1]{1},除了初唐第331 窟、宋代第76窟等少數(shù)幾個(gè)窟外,絕大部分窟中的相關(guān)畫面中并沒有表現(xiàn)這兩個(gè)故事,而僅以表現(xiàn)第二個(gè)故事中的“海涌菩薩赴法華會(huì)”來代表該品。而且在“海涌菩薩赴法華會(huì)”畫面中,明確表現(xiàn)龍女形象和“龍女獻(xiàn)珠”場景的也不多;相反,畫面卻十分明顯地描繪出了故事中原本只為背景的大海、龍宮、龍王諸形象。這種情形,與該經(jīng)文本中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和講述這兩個(gè)故事情節(jié)的情形并不同步,也與日本等海外所藏的與提婆達(dá)多品相關(guān)的佛經(jīng)插畫重在表現(xiàn)這兩個(gè)故事的情形完全不同。那么,敦煌法華經(jīng)變提婆品畫面表現(xiàn)上的這些看似與經(jīng)典記述不一致的現(xiàn)象,究竟是出于什么樣的考量,是畫面空間不夠,還是有意識(shí)地略去,它與同時(shí)期佛經(jīng)插畫之間的不同,又是何種原因?qū)е拢鹊龋瑢?duì)于上述疑問,學(xué)界迄今沒有予以專門的關(guān)注。

本文目的即是對(duì)敦煌法華經(jīng)變提婆達(dá)多品畫面表現(xiàn)上的一些此前不為學(xué)界所關(guān)注的細(xì)節(jié)進(jìn)行重新分析,并在此基礎(chǔ)上,嘗試對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行探究,以求教于方家。

(一)敦煌法華經(jīng)變·提婆達(dá)多品畫面表現(xiàn)分析

1. 關(guān)于表現(xiàn)釋迦過去世與提婆達(dá)多因緣的畫面

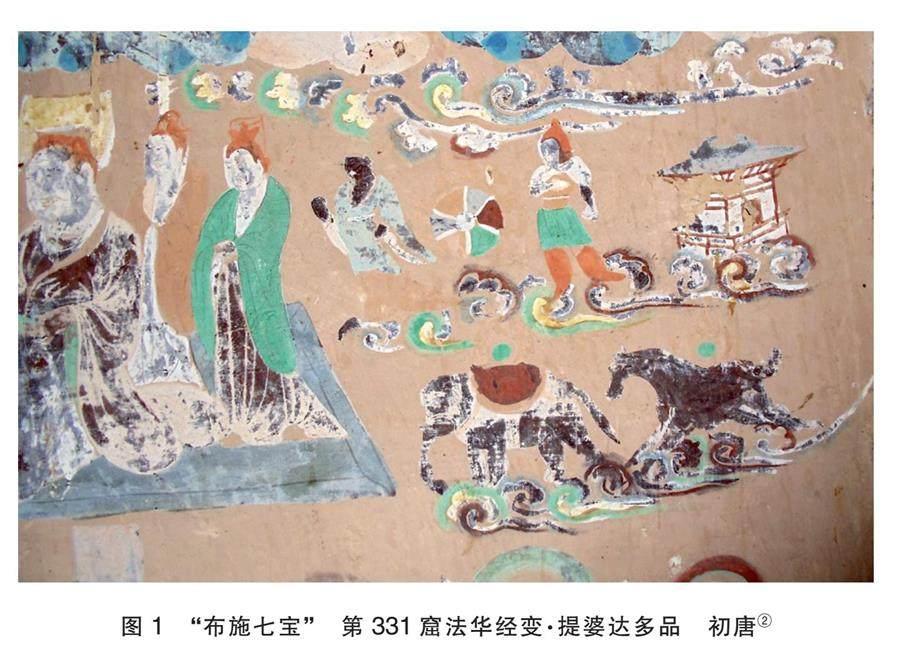

《法華經(jīng)·提婆達(dá)多品》經(jīng)文一開始就講述了釋迦往昔作為轉(zhuǎn)輪王求法時(shí)與提婆達(dá)多的前世阿私陀仙人因《法華經(jīng)》而結(jié)緣的故事。故事分前、后兩部分。前一部分講述國王為求無上道而廣為布施——國、城、妻子乃至于身體手足和生命。后一部分講述國王為聞仙人講授《法華經(jīng)》而一心供奉仙人。提婆達(dá)多也因這一功德得佛授記,將于無量劫后成佛,號(hào)曰天王如來。如經(jīng)中所言:“即隨仙人,供給所須——采果、汲水、拾薪、設(shè)食,乃至以身而為床座——身心無惓,于時(shí)奉事。經(jīng)于千歲,為于法故,精勤給侍,令無所乏。”[2]故事最后,釋迦佛“告諸比丘:‘爾時(shí)王者,則我身是;時(shí)仙人者,今提婆達(dá)多是。由提婆達(dá)多善知識(shí)故,令我具足六波羅蜜……成等正覺,廣度眾生,皆因提婆達(dá)多善知識(shí)故。”[2]34-35。在敦煌藏經(jīng)洞也發(fā)現(xiàn)了用相當(dāng)長的篇幅詳細(xì)鋪陳提婆達(dá)多前世與釋迦因《法華經(jīng)》而結(jié)緣故事的唐代變文《法華講經(jīng)文》。然而,敦煌法華經(jīng)變·提婆達(dá)多品畫面中與這一故事相關(guān)的畫面卻并不多見。迄今已知明確表現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容的畫面僅見于初唐第331 窟、中唐第231窟、五代第61窟和宋代第76窟{1}。即便如此,前三窟的畫面上只表現(xiàn)了故事的前一部分,即國王為求無上道而廣為施舍的部分情節(jié)。第331窟的相關(guān)畫面繪出了國王奉獻(xiàn)“七寶”的場景。畫面上國王帶著侍從面向前方的多寶塔恭敬站立,其身后繪有女寶、金輪寶、典兵寶、主藏寶、象寶、馬寶等“七寶”(圖1)

這一場景即表現(xiàn)釋迦的前生國王為求妙法和無上道而大行布施的情節(jié)。如經(jīng)中所言:“于多劫中常作國王,發(fā)愿求于無上菩提,心不退轉(zhuǎn)。為欲滿足六波羅蜜,勤行布施,心無吝惜,象、馬、七珍、國、城、妻、子,奴婢、仆從,頭、目、髓、腦,身、肉、手、足,不惜軀命。”[2]34此外,中唐第231窟、五代第61窟的畫面雖然沒有像第331窟那樣描繪出獻(xiàn)七寶的情節(jié),只是簡略地繪出佛座前跪坐的國王及供案上的供物。但賀世哲先生依據(jù)第231窟畫面榜題“以將衣服象馬妻子布施求法”(圖2)和第61窟畫面中榜題“以將衣服象馬妻子布施,求說法華經(jīng)因緣會(huì)時(shí)”,將這二窟的兩幅畫面也定名為表現(xiàn)《提婆達(dá)多品》的畫面[3]。筆者認(rèn)為,莫高窟中唐第237窟法華經(jīng)變上部所繪的一幅與第231窟法華經(jīng)變相同位置且有著相同人物場景的畫面,亦當(dāng)表現(xiàn)《提婆達(dá)多品》釋迦為國王時(shí)為求無上菩提而布施的情節(jié),只是畫面上的榜題現(xiàn)已模糊難識(shí)。不過,上述4窟中均未繪出國王侍奉阿私陀仙人及仙人為國王講《法華經(jīng)》的場景。這也就是說,畫面只是選擇性地表現(xiàn)了該品故事中釋迦“布施”的情節(jié)而未選擇與提婆達(dá)多相關(guān)的情節(jié)。

與上述諸窟不同,明確表現(xiàn)提婆達(dá)多前身阿私陀仙人相關(guān)情節(jié)的畫面出現(xiàn)于莫高窟第76窟南壁法華經(jīng)變中。該鋪法華經(jīng)變采用獨(dú)特的上、下兩排各4格共8個(gè)格的構(gòu)圖形式,以表現(xiàn)8卷本《法華經(jīng)》的內(nèi)容。每一格的畫面中,除了在相應(yīng)的場景旁書寫榜題加以說明外,還在畫面的下一角另書一方較長的榜題,對(duì)該格畫面所表現(xiàn)的主旨內(nèi)容作概括性總結(jié)[4]。其中上排左起第3格表現(xiàn)第5卷內(nèi)容的畫面主要是《提婆達(dá)多品》。畫面上既有表現(xiàn)提婆達(dá)多的前世阿私陀仙人為國王說《法華經(jīng)》的場景,也有表現(xiàn)與龍女獻(xiàn)珠、龍女成佛等的場景。表現(xiàn)阿私陀仙人為國王講經(jīng)的場景位于畫面中部。畫面中國王頭戴王冠,身著袍服而立,身后兩身侍從打著障扇。其對(duì)面站著身形高大的阿私陀仙人。畫面右側(cè)一方榜題雖已模糊,但大部分可識(shí)讀:“爾時(shí)有阿私□來白于大士,我/有微妙法,世間所稀有……”(圖3)。畫面下角的總榜題中也有“感龍女之道成,曾棄國之求經(jīng),都無勞/倦;侍仙人之募法,轉(zhuǎn)更殷勤”之句[4]135。可見,有別于上述三窟,在此窟的畫面中,阿私陀仙人是被著重強(qiáng)調(diào)的人物。

值得關(guān)注的是,第76窟的畫面情形與日本平安時(shí)期(9—12世紀(jì))和鐮倉時(shí)期(12—14世紀(jì))許多《法華經(jīng)》的插畫中表現(xiàn)釋迦前世與提婆達(dá)多因緣的畫面有許多相似之處。這些畫面雖然也表現(xiàn)“國王施舍”的場景,但汲水、擔(dān)柴、奉食等表現(xiàn)“侍奉仙人”的場景卻是畫面的重點(diǎn),而且出現(xiàn)的頻次也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前者。如現(xiàn)藏于廣島縣嚴(yán)島神社的平安時(shí)代由平清盛和平賴盛兩人共同制作的紙本金字《法華經(jīng)》第5卷卷首插畫中,雖然也有表現(xiàn)國王施舍“輪寶”“龍女獻(xiàn)珠”等,但表現(xiàn)國王“供養(yǎng)仙人”的場景則頗為細(xì)致。畫面上分別繪出阿私陀仙人手捧經(jīng)卷端坐于深山的洞窟中及國王深山擔(dān)柴、溪邊汲水等場景(圖4)[5]。在奈良談山神社所藏平安時(shí)代的紙本法華經(jīng)寶塔曼陀羅之《提婆達(dá)多品第十二》“供養(yǎng)仙人”的畫面中。畫面上自上而下依次表現(xiàn)了國王“擔(dān)柴”“汲水”“山窟聞經(jīng)”“奉食供養(yǎng)”等場景(圖5)。而日本靜岡縣本興寺藏平安時(shí)代(12世紀(jì))的絹本法華曼陀羅第3幅插畫中“供養(yǎng)仙人”的畫面不僅表現(xiàn)了國王“深山擔(dān)柴”“奉食供養(yǎng)”“窟中聞經(jīng)”等場景,甚至還表現(xiàn)了“以身為坐”的場景。如圖中所示,在處于山巒中的一處平臺(tái)上,一頭戴兜帽、身著風(fēng)袍的仙人坐在趴伏于地之人的背上,身下人的扭頭向上張望。其旁一方榜題依稀可讀“□座以身”(圖6)。毫無疑問,這是表現(xiàn)釋迦前世為國王時(shí)為求《法華經(jīng)》而“采果、汲水、拾薪、設(shè)食,乃至以身而為床座”殷勤奉養(yǎng)阿私陀仙人的場景。類似的“供養(yǎng)仙人”場景,還見于日本滋賀縣百濟(jì)寺所藏平安時(shí)代初期(9—10世紀(jì))的紙本金字《法華經(jīng)》(8卷本)第5卷卷首插畫[5]84和京都立本寺藏鐮倉時(shí)代紙本金字《法華經(jīng)寶塔曼陀羅》第5卷卷首插畫[5]122。

此外,筆者還注意到在上述日本藏諸例中,皆繪有阿私陀仙人于深山石窟中打坐的場景。由此,筆者聯(lián)想到榆林窟第36窟前室東壁門南晚唐繪宋部分填色的法華經(jīng)變右上角也有一幅類似的場景:一位頭戴風(fēng)帽的人物端坐于深山中的洞窟內(nèi);窟外,一身著冠服的世俗人物面向洞窟而立(圖7)。對(duì)于這一場景,此前的研究者均未關(guān)注。筆者以為,該場景表現(xiàn)的也是國王求聞《法華經(jīng)》而供養(yǎng)阿私陀仙人的故事。由此,莫高窟法華經(jīng)變中表現(xiàn)釋迦與提婆達(dá)多前世結(jié)緣的畫面又增加了一例。

2. 關(guān)于“海涌菩薩赴法華會(huì)”畫面

《法華經(jīng)》中,當(dāng)釋迦佛在法華會(huì)上講完過去世與提婆達(dá)多的因緣后,跟隨多寶佛一同前來赴“法華會(huì)”的智積菩薩欲回本土,卻被釋迦佛挽留,從而引出后面的“龍女成佛”之事。這一故事主要有三段情節(jié):首先是文殊從海涌出,與智積菩薩相見后討論文殊在龍宮弘揚(yáng)《法華經(jīng)》的對(duì)話;其次是從海涌現(xiàn)的龍女與智積菩薩和舍利弗之間關(guān)于女身是否能成佛的對(duì)話;最后是龍女向佛獻(xiàn)寶珠后于須臾間轉(zhuǎn)男身并即往南方無垢世界成佛,為眾演說《妙法蓮華經(jīng)》。

而這三段情節(jié)的展開,均與“從海涌出”這一細(xì)節(jié)密不可分:

一是文殊菩薩“于大海娑竭羅龍宮自然踴出,住虛空中,詣靈鷲山”與智積菩薩相見;

二是文殊菩薩為證在龍宮弘經(jīng)后所化無數(shù)而“無數(shù)菩薩坐寶蓮華,從海踴出,詣靈鷲山”;

三是“時(shí)龍王女忽現(xiàn)于前,頭面禮敬,卻住一面”[2]35。

即娑竭羅龍王女為證明女人成佛的弘經(jīng)之效而從龍宮涌出,現(xiàn)身于靈鷲山法華會(huì)上。我們知道,從初唐開始至北宋的300多年間,“海涌菩薩赴法華會(huì)”一直都是敦煌法華經(jīng)變提婆達(dá)多品的“特定符號(hào)”。就連前述第331、231、237、61、76窟和榆林窟第36窟提婆達(dá)多品畫面在描繪提婆達(dá)多前世因緣故事的同時(shí),也仍然繪出了“海涌菩薩赴法華會(huì)”的場景。而且,從敦煌27幅有《提婆達(dá)多品》內(nèi)容的法華經(jīng)變畫面來看,除了宋代第76窟外,“海涌菩薩”場景甫一出現(xiàn),就有“地涌菩薩”場景與之形成組合,一左一右拱衛(wèi)著畫面中央的“靈山會(huì)”和“虛空會(huì)”。至中唐時(shí)期敦煌法華經(jīng)變的基本構(gòu)圖定型后,“海涌菩薩”與“地涌菩薩”分別于“靈山會(huì)”左右兩側(cè)乘著祥云呈弧形扶搖而上交匯于“靈山會(huì)”正上方,形成一個(gè)外廓似桃形的圓弧圈,構(gòu)成了敦煌法華經(jīng)變的畫面主體。

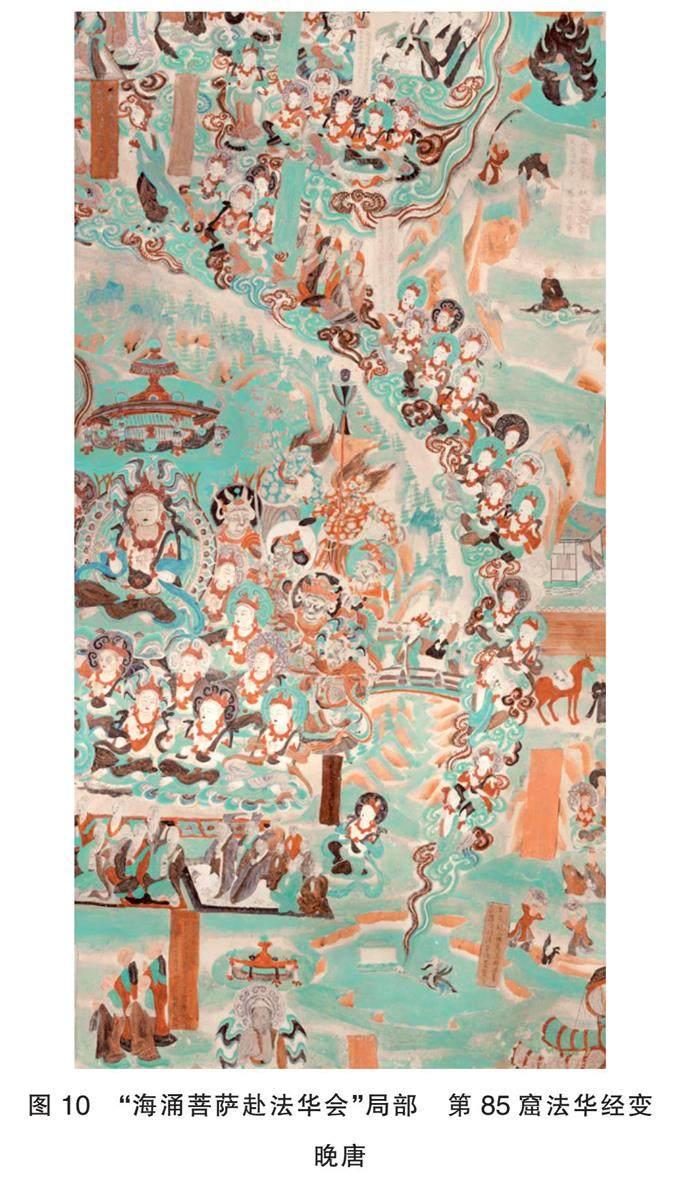

但是,與經(jīng)文文本描述不一致的是,敦煌“海涌菩薩赴法華會(huì)”畫面呈現(xiàn)出幾乎“千篇一律”的形式,從中既看不到對(duì)故事的主人公龍女的明確描繪,也幾乎看不到對(duì)故事相關(guān)情節(jié)的場景表現(xiàn)。相反,作為故事背景象征大海的水池、象征龍宮的樓閣建筑和象征龍王的龍首形象則成為畫面刻意描繪的對(duì)象。這種情形,從開鑿于初唐末期的武周時(shí)期(650—704)的第331窟法華經(jīng)變中的提婆達(dá)多品畫面中就已經(jīng)出現(xiàn)。雖然該窟在畫面南端繪出國王奉獻(xiàn)“七寶”場景的同時(shí),又在畫面北端繪出“海涌菩薩赴法華會(huì)”畫面。但我們從畫面上看到的是海中聳立的高大龍宮建筑和從龍宮中涌出的兩股祥云上分別站立數(shù)身菩薩裝的人物和三身童子,在海岸邊還有一身高大的菩薩坐于蓮華座上,身后侍立兩身菩薩(圖8)。雖然有學(xué)者推測他們分別表現(xiàn)從海中涌出的文殊菩薩、龍女以及文殊菩薩在海中弘經(jīng){1},但是人物形象缺乏具體的動(dòng)作特征和標(biāo)識(shí)物,未見“龍女獻(xiàn)珠”場面。此后如中唐第154窟的“海涌菩薩赴法華會(huì)”下部場景中,在象征大海的水池中繪出了象征龍宮的樓閣建筑、龍王的半身和象征文殊所化菩薩(龍女?)的菩薩形象(圖9)。特別是扭動(dòng)著精壯身軀從海中騰空而出的龍王,揚(yáng)首張著大口,舞動(dòng)著龍頭,龍須飛揚(yáng),刻畫得十分生動(dòng)。又如晚唐第85窟的“海涌菩薩赴法華會(huì)”下部場景中,在象征大海的水池中也繪出了象征龍宮的樓閣建筑和龍王。龍王于海中探出大半個(gè)身體,吐著長長的龍舌,一只前爪抬起,從爪端升起一股祥云。祥云上,“海涌菩薩”扶搖而上。水池旁有一則榜題,上書“菩薩頂付法華經(jīng)。菩薩涌/出,眾禮二世尊,為持法華”(圖10)。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),敦煌26幅繪有“海涌菩薩赴法華會(huì)”的畫面中,除了8幅因畫面下部殘毀或模糊難以確定外,其余18幅皆繪有一方水池以象征大海。在水池中多繪有象征龍宮的樓閣建筑、龍王,以及一身頭戴冠、著菩薩裝的人物。其中5幅繪有龍宮、龍王和人物;5幅繪有龍宮、龍王;4幅繪有龍王、人物;2幅僅繪龍王;2幅僅繪人物(表1)。如下所述,在海外藏《提婆達(dá)多品》繪畫中與“海涌菩薩”相關(guān)的場景中幾乎不見龍王,也很少見到代表龍宮的建筑。相反,出現(xiàn)頻率最高的是“文殊菩薩于海中弘道”和“龍女獻(xiàn)珠”的場景。

3. 關(guān)于“龍女獻(xiàn)珠”畫面

在《法華經(jīng)》中,“龍女獻(xiàn)珠”是“龍女成佛”故事的關(guān)鍵情節(jié)之一。正是通過“龍女獻(xiàn)珠,佛即受之”的描述,既回答了智積菩薩與舍利弗關(guān)于“云何女身速得成佛”之疑問,又證實(shí)了“女身速得成佛”這一佛理。如經(jīng)中所言:“爾時(shí)龍女有一寶珠,價(jià)直三千大千世界,持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩、尊者舍利弗言:‘我獻(xiàn)寶珠,世尊納受,是事疾不?答言:‘甚疾。女言:‘以汝神力,觀我成佛,復(fù)速于此。當(dāng)時(shí)眾會(huì),皆見龍女忽然之間變成男子,具菩薩行,即往南方無垢世界,坐寶蓮華,成等正覺,三十二相、八十種好,普為十方一切眾生演說妙法。”[2]35在大乘佛教中,寶珠具有多種象征意義。有研究者將其概括為四大類:一是象征著已修得般若智慧,即《大般涅槃經(jīng)》中所說的“般若波羅蜜多”;二是在《金光明最勝王經(jīng)》等禪觀經(jīng)典中代表作為破“無明”的般若智慧光源泉的法身;三是在《華嚴(yán)經(jīng)》《涅槃經(jīng)》等經(jīng)典中代表一切眾生本就具備的凈菩提心和佛性;第四就是《法華經(jīng)》中代表“一佛乘”和其顯現(xiàn)的方便力。經(jīng)中言龍女寶珠“價(jià)值三千大千世界”,也就等同于“全部宇宙”。因此,龍女獻(xiàn)珠而佛即納受,這就表明:龍女已經(jīng)成就了各種波羅蜜行,從而達(dá)到了作為菩薩之道的最終目的的般若波羅蜜;同時(shí)也表明,即使身為龍族且年僅八歲的龍女也可為佛陀的法身{1}。“龍女獻(xiàn)珠”因此也就被認(rèn)為是彰顯該經(jīng)“一佛乘”思想的最具代表性的例子之一。

不過令人費(fèi)解的是,敦煌石窟中明確表現(xiàn)“龍女獻(xiàn)珠”的畫面似乎只見于第76窟法華經(jīng)變。如前所述,該窟法華經(jīng)變中表現(xiàn)第5卷內(nèi)容的畫面,不僅有《提婆達(dá)多品》中的提婆達(dá)多的前世阿私陀仙人為釋迦的前世國王說《法華經(jīng)》的場景,更以大篇幅表現(xiàn)“龍女成佛”故事。從畫面上看,該故事分為“文殊從海中涌出”“龍女獻(xiàn)珠”“龍女成佛”三個(gè)場景,而且每個(gè)場景都有榜題說明。其中,“文殊從海中涌出”場景位于畫面上部,與“虛空會(huì)”場景相混合。畫面分上、下兩部分,分別繪出數(shù)身坐于蓮華座上的菩薩乘兩朵祥云自虛空而下,駐于多寶塔一側(cè),有榜題兩方。上方書“爾時(shí)文殊師利坐千葉蓮華,/大如車輪。俱來菩薩亦坐寶蓮華”,下方書“從蓮華下至佛所,頭面/敬禮二世尊足,卻坐一面”。其下表現(xiàn)另外兩個(gè)場景:“龍女獻(xiàn)珠”的場景置于畫面最下方,處于視覺的最佳位置,龍女被描繪成一位盛裝的中年貴婦人,雙手托盤,盤中放著碩大的寶珠,獻(xiàn)給端坐于高高的蓮華座上的佛陀,上方有榜題一方,上書“爾時(shí)龍女有一寶珠,價(jià)值三千/大千世界,持以上佛,即受之”。畫面上方表現(xiàn)“龍女成佛”的場景,一股從海中升起的祥云中,一身坐佛端坐在蓮華座上,周圍有數(shù)身也坐在蓮華座上的脅侍菩薩。榜題有兩方,一方位于該畫面上方,上書“爾時(shí)眾會(huì)皆見龍{2}/忽然之間變成男/子,具菩薩行,即住/南方無垢世界”;另一方位于畫面左上角“虛空會(huì)”右側(cè),上書“坐寶蓮華,成等正覺,三十二相/八十種好,普為十方一切眾生演說妙法”。該畫面右下角總榜題中也有“感龍女之道成”之句[4]135。從畫面場景表現(xiàn)及榜題文字可以看出,以“龍女獻(xiàn)珠”場景為代表的“龍女成佛”故事是該畫面所要表現(xiàn)的重點(diǎn)。不過,除了該窟之外,敦煌石窟其他法華經(jīng)變畫面中,似乎再?zèng)]有特別清晰和明確地描繪“龍女獻(xiàn)珠”的場景。雖然也有研究者提出在一些洞窟的“海涌菩薩”的畫面也有龍女{3},但由于畫面缺少明顯的情節(jié)特征且無榜題佐證,學(xué)術(shù)界對(duì)此也“語焉不詳”,未置可否。

與敦煌石窟不同,前述日本所藏的表現(xiàn)《提婆達(dá)多品》的插畫中均繪出了“龍女獻(xiàn)珠”等與“龍女成佛”故事相關(guān)的場景,而且一些場景還配有榜題。其中代表性的圖例如前述日本廣島縣嚴(yán)島神社所藏《平家納經(jīng)》中的《法華經(jīng)·提婆達(dá)多品第十二》卷首的插畫。畫面上,龍女帶著兩個(gè)侍從從海中涌出,雙手高舉過頭頂,手中捧著一個(gè)大圓盤,盤中盛有一顆大寶珠,向端坐于虛空中樓閣前的釋迦佛奉獻(xiàn)(圖11)[6]。前述京都立本寺所藏的紙本金字《法華經(jīng)》第5卷卷首插畫上,龍女雙手捧著的寶珠不僅個(gè)頭碩大,而且還放射出道道光芒。畫面上還有兩方榜題,分別書“爾時(shí)龍女有一寶珠/乃至 世尊納受”“變成男子/具菩薩行”(圖12)[5]122。此外,張建宇先生《中國佛教美學(xué)典藏·經(jīng)卷佛畫》一書所收錄的現(xiàn)藏于世界各地的中國南宋—元時(shí)期以及同時(shí)期的日本平安—鐮倉時(shí)代的不同版本的《法華經(jīng)》插畫作品,我們也可看到與上述第76窟圖像相似的“龍女成佛”故事的畫面。如日本京都栗棘庵的南宋大字本《法華經(jīng)》第4卷卷首插畫,表現(xiàn)“龍女成佛”故事的畫面分成了“文殊菩薩自海中涌現(xiàn)”和“龍女獻(xiàn)珠”兩個(gè)場景,分別置于畫面的最上方和畫面最下角。上方場景中,文殊菩薩執(zhí)如意端坐于波濤洶涌的大海中央的蓮華座上;下方場景中,龍女先是乘著一股祥云從海中涌出,雙手捧閃閃發(fā)光的寶珠奉獻(xiàn)給坐于蓮座上的佛陀(圖13)[7]。與之幾乎一模一樣的場景還見于中國國家圖書館所藏南宋景定二年(1261)初刻陸道源本《法華經(jīng)》插畫[7]216,圖4-13下和南宋時(shí)期的磧砂藏影印本《法華經(jīng)》第4卷卷首插畫[7]298,圖11。而在分別藏于美國克利夫蘭博物館[7]229,圖4-20和美國紐約公共圖書館[7]237,圖4-27的兩件日本鐮倉時(shí)代前期的《法華經(jīng)》長卷卷首插畫,雖然分成“文殊菩薩自海中涌現(xiàn)”和“龍女獻(xiàn)珠”兩個(gè)場景,但彼此相接,從而增強(qiáng)了畫面的關(guān)聯(lián)性(圖14)。

不過,雖然此前學(xué)界對(duì)于除第76窟外其他洞窟是否有“龍女獻(xiàn)珠”的場景未予關(guān)注,但筆者根據(jù)畫面場景特征并結(jié)合以上表現(xiàn)“龍女獻(xiàn)珠”諸例畫面推測,敦煌初唐第335窟、盛唐第31窟和第23窟這三窟法華經(jīng)變中很可能也有“龍女獻(xiàn)珠”的場景。首先,賀世哲先生認(rèn)為初唐第335、202窟等初唐窟西壁龕內(nèi)塑像與壁畫構(gòu)成了一幅“繪塑結(jié)合”的法華經(jīng)變,而塑像兩側(cè)乘祥云扶搖直上的菩薩分別是“海涌菩薩”及“地涌菩薩”[1]42-43,51,84。從第335窟西壁龕內(nèi)主尊塑像南側(cè)乘著祥云飛升的菩薩中明顯可以看出,有一身無頭光的天人手捧一個(gè)圓形物,面向主尊作供奉之狀(圖15)。筆者認(rèn)為這一畫面為“龍女獻(xiàn)珠”。其次,開鑿于唐大歷年間(766-779)的第31窟窟頂西披繪有一幅“二佛并坐”說法圖。與同時(shí)期“二佛并坐”說法圖不同的是,此鋪說法圖場面宏大,人物眾多。而且整幅說法圖場景描繪于大型臺(tái)榭上,類似凈土的樓臺(tái)水榭。特別是畫面中還首次出現(xiàn)了世俗男、女人物。在多寶塔正面臺(tái)基下方,一對(duì)身著世俗服裝、無頭光的男、女人物面對(duì)面地立于祥云之上。男子頭戴軟腳幞頭,身著赭紅色袍服,雙手合掌而立;女子頭頂高髻,身著淺紅色對(duì)襟寬袖袍服,雙手捧大寶珠立于祥云上(圖16)。對(duì)于這對(duì)著世俗裝的男、女人物,之前的研究者均未關(guān)注。從腳踩祥云這一點(diǎn)來看,描繪的并非世俗人物如洞窟的供養(yǎng)人之類,而是像說法圖中的其他人物一樣,屬于“法華會(huì)”上的人物。賀世哲認(rèn)為盛唐第31窟窟頂西披“虛空會(huì)”下部畫面南側(cè)水榭平臺(tái)上的菩薩也表現(xiàn)的是“海涌菩薩”。這就不能不使人聯(lián)想到龍女獻(xiàn)珠、龍女轉(zhuǎn)為男身的故事。

《法華經(jīng)·方便品第二》中明示的所謂諸佛的“出世本懷”即是為眾生“開” “示”“悟”“入”佛之知見。而其中的“示佛知見”主要就體現(xiàn)在《見寶塔品第十一》和《提婆達(dá)多品第十二》這兩品中——“示佛知見有兩部分,‘寶塔出現(xiàn),顯示實(shí)相和‘難易得果,證法平等分別是第十一品和第十二品”[8]。可見,本鋪說法圖中出現(xiàn)的這兩個(gè)世俗人物,實(shí)是用龍女之故事來表現(xiàn)“難易得果,證法平等”思想,以作為“寶塔出現(xiàn),顯示實(shí)相”之補(bǔ)充。筆者進(jìn)一步以為,這一對(duì)世俗人物出現(xiàn)在獨(dú)立的“二佛并坐”說法圖中,再結(jié)合第76窟“龍女獻(xiàn)珠”場景中龍女也是一位中年貴婦形象這一點(diǎn)來看,其實(shí)是接續(xù)了窟頂南、北披以文殊菩薩為首的眾多從海中涌出的千萬菩薩乘坐“大如車輪”的蓮華座上赴法華會(huì)的場景{1},表現(xiàn)的是“龍女獻(xiàn)珠”和“龍女轉(zhuǎn)男身”的情節(jié)。第三,在第23窟南壁表現(xiàn)“虛空會(huì)”場景中,在中央的多寶塔左、右兩側(cè),分別繪騎獅文殊和乘象普賢及其眾侍從。多寶塔的左側(cè)騎獅文殊的前方,繪有一身著世俗裝的女性人物,其雙手捧著一顆碩大的寶珠,面向多寶塔作供養(yǎng)(圖17)。對(duì)于這身女性人物形象,此前的研究者均未關(guān)注。筆者以為,這一人物表現(xiàn)的當(dāng)是龍女。這與前述第31窟窟頂西披的“二佛并坐”說法圖中的手捧寶珠的世俗婦女一樣,表現(xiàn)的也是《提婆達(dá)多品第十二》中的“龍女獻(xiàn)珠”。由此可見,本窟南、北壁皆繪有與此品相關(guān)畫面:北壁“靈山會(huì)”一側(cè)的畫面表現(xiàn)了《提婆達(dá)多品第十二》的“海涌菩薩”,南壁“虛空會(huì)”畫面中表現(xiàn)了“龍女獻(xiàn)珠”。

類似的于騎獅的文殊前繪一身無頭光的世俗裝的女性人物還見于中唐第159窟,晚唐第12、156窟,五代第6、85、98和宋代第454窟等的法華經(jīng)變中。只是手中不見持物,難以遽下結(jié)論(圖18)。不過筆者認(rèn)為,即使這一女性形象并非代表龍女,但仍可推知是受“文殊化龍女”的影響所致。這也表明,盡管沒有像后來的兩宋時(shí)期和深受中國佛教影響的日本那樣有明顯的畫面表現(xiàn),但“龍女借由文殊教化而成就佛道”的思想已經(jīng)與文殊崇拜和信仰緊密地結(jié)合起來了。吉藏在《法華義疏》中所言:“此品嘆經(jīng)三力即為三段:一、成佛力,二、廣大力,三、速疾力。由提婆達(dá)多說經(jīng)遂致作佛,故經(jīng)有成佛之力。由文殊說《法華經(jīng)》,無量無邊眾生并得悟道,故嘆《法華》有廣大力。龍女聞經(jīng)現(xiàn)身成佛,故嘆此經(jīng)有速疾力。”[9]有研究者也認(rèn)為,龍女出現(xiàn)在《法華經(jīng)》中的方式與其他佛弟子不同。她是在龍宮接受“一佛乘”妙法的,她的老師是文殊菩薩。正因?yàn)樗皇窃陟`鷲山從釋尊那里直接受教的,所以要證明自己也是從釋尊那里獲得的等正覺這一點(diǎn)就顯得非常重要了{(lán)1}。由此,筆者以為前述諸窟“海涌菩薩赴法華會(huì)”畫面中,在象征大海的水池中繪出的那身頭戴冠著菩薩裝的人物應(yīng)該可以認(rèn)定為龍女。因?yàn)楫嫻o法或不便用一個(gè)特定的形象來表現(xiàn)其“半人半龍”的特征,故多在繪出那身頭戴冠著菩薩裝的人物的同時(shí),又繪出龍宮建筑和龍王形象,以昭示其為龍王之女的身份(見表1)。可見,有別于日本等海外所藏繪畫,敦煌石窟中表現(xiàn)“龍女成佛”的故事時(shí),重點(diǎn)不在直接表現(xiàn)“龍女獻(xiàn)珠”的場景,而在于表現(xiàn)龍女“龍王之女”的身份。

以上,通過對(duì)敦煌法華經(jīng)變·提婆達(dá)多品畫面呈現(xiàn)出的一些共性細(xì)節(jié)的分析,并與深受兩宋時(shí)期中國佛教美術(shù)影響的日本平安——鐮倉時(shí)代的《法華經(jīng)》插畫的比較,我們發(fā)現(xiàn),敦煌《提婆達(dá)多品》畫面在相當(dāng)長的時(shí)間里形成了一種固定的表現(xiàn)模式。這一模式,并沒有與《法華經(jīng)》所描述的故事情景有著同步的對(duì)應(yīng)關(guān)系。而與敦煌不同,日本表現(xiàn)同類主題的繪畫中,多表現(xiàn)釋迦前世“侍奉仙人”和“龍女奉珠”場景,表現(xiàn)出與《法華經(jīng)·提婆達(dá)多品》文本間高度的一致性。當(dāng)然,莫高窟第76窟和榆林窟第36窟直接表現(xiàn)阿私陀仙人的畫畫與日本眾多表現(xiàn)同類場景之間的相似性也說明,盡管敦煌與其說是該兩窟所獨(dú)有的,莫如說是兩宋時(shí)期中國法華經(jīng)美術(shù)及受其影響的日本法華經(jīng)美術(shù)所體現(xiàn)的時(shí)代特征在敦煌石窟中的反映。如上所分析的那樣,這一時(shí)代性特征也體現(xiàn)在第76窟《提婆達(dá)多品》所表現(xiàn)的“龍女獻(xiàn)珠”畫面中。

三 敦煌《提婆達(dá)多品》畫面形成原因分析

筆者以為,敦煌法華經(jīng)變·提婆達(dá)多品表現(xiàn)出來的上述畫面特征,主要與中國佛教對(duì)提婆達(dá)多角色認(rèn)知的不一致性所致。

對(duì)于提婆達(dá)多這樣一個(gè)曾經(jīng)因犯“五逆之罪”而墮入地獄的惡人卻在《法華經(jīng)》中成為釋迦的導(dǎo)師而且還被授記于未來世成佛,中國佛教界一直對(duì)此抱有復(fù)雜的情感。如前述吉藏《法華義疏》所言:“小乘經(jīng)明提婆墮無間獄竟后成辟支佛。然今大乘中明未來成佛。”[9]591從漢譯佛教經(jīng)論來看,提婆達(dá)多在小乘佛典中被判為十惡不赦的罪人,而大乘佛典則將其看成是利益眾生、功德無量的“善知識(shí)”“大菩薩”{1}。為提婆達(dá)多“正名”的經(jīng)典不只是《法華經(jīng)》一系的經(jīng)典,還可見于同時(shí)期的其他經(jīng)典。如在由印度堅(jiān)意菩薩造、北涼釋道泰等譯的《入大乘論》中:“問曰:‘提婆達(dá)多于五百身中常與菩薩,而作大怨。云何復(fù)言名菩薩耶?答曰:‘提婆達(dá)多非佛怨耶。何以故?若提婆達(dá)多是佛怨者,菩薩修善,提婆達(dá)多恒造諸惡,云何世世得與菩薩共俱相值?以是義故,提婆達(dá)多非菩薩怨。譬如二人各行,一人趣東,一人向西,步步相遠(yuǎn),而常違背。云何為伴得相值耶?……汝言逆罪,但是菩薩善權(quán)方便。如是逆罪,名雖有五而實(shí)有二,破僧、害佛。如是等業(yè),世間所無。提婆達(dá)多是大賓伽羅菩薩,為遮眾生起逆罪故,現(xiàn)作二業(yè),墮于地獄。菩薩摩訶薩,隨所應(yīng)作。以化眾生。”[10]在這里,提婆達(dá)多之“逆罪”實(shí)乃菩薩之“善權(quán)方便”。而到了《法華經(jīng)》中,提婆達(dá)多身份的轉(zhuǎn)換達(dá)到了極致,不僅是釋迦前世之師,而且還被佛授記于未來世成佛。智顗在《妙法蓮華經(jīng)文句》也講:“ 他經(jīng)但記菩薩不記二乘。但記善不記惡。但記男不記女。但記人天不記畜。今經(jīng)皆記。”[11]所謂的“惡”,其實(shí)就是提婆達(dá)多。他在《法華玄義》中又說“五逆調(diào)達(dá)亦與受記。龍畜等亦與受記。況二乘菩薩等”[12]。唐代天臺(tái)宗的湛然在《法華五百問》也特別強(qiáng)調(diào)該品之所以命名為“提婆達(dá)多品”,就是為彰顯“提婆即釋迦之師傅”,這是成佛的“往因”:“問:‘有人問云此品有龍女成佛何以獨(dú)云調(diào)達(dá)品耶?答曰:‘引天授之良緣乃釋迦之師傅。余雖顯勝非佛往因,故不題品。”[13]在敦煌藏經(jīng)洞文獻(xiàn)中共發(fā)現(xiàn)了四篇《法華經(jīng)講經(jīng)文》。其中,現(xiàn)藏于法國國家圖書館的P.2305《法華經(jīng)講經(jīng)文》就主要依據(jù)《提婆達(dá)多品》而作,專門講述釋迦前世為國王時(shí)供奉阿私陀仙人(《提婆達(dá)多品》)的事跡(圖19){1}。

然而,相比于上述言論,漢譯佛經(jīng)中則更多地記述提婆達(dá)多所犯下的累累“惡業(yè)”,而提婆達(dá)多也更多的是作為釋迦的對(duì)立面的反面人物出現(xiàn)的{2}。因此,不管歷史上的一些高僧大德如何解釋和強(qiáng)調(diào)《法華經(jīng)》類經(jīng)典中的提婆達(dá)多的前世因緣,但在中國佛教一般出家人和世俗信眾眼中,“調(diào)達(dá)即惡人”的觀念根深蒂固。就連一再將提婆達(dá)多的惡行解釋為“為顯方便”的智顗,在上諫陳后主時(shí)也不得不把提婆達(dá)多拿來作反面教材:“調(diào)達(dá)誦六萬象經(jīng)。不免地獄。”[14]吉藏在《法華義疏》中談到提婆達(dá)多與龍女的受記時(shí),也把提婆達(dá)多作為反例來襯托佛的無怨惡心:“四者與提婆達(dá)多記者,示如來無怨惡心故。五者與比丘尼及龍女記者,明女人在家出家修菩薩行皆證佛果故。”[9]422而《廣弘明集》引南朝真觀法師撰《因緣無性論》也說:“故阿難調(diào)達(dá)并為世尊之弟,羅睺善星同是如來之胤。而阿難常親給侍,調(diào)達(dá)每興害逆。羅睺則護(hù)珠莫犯,善星則破器難收。”[15]在佛教史上,善星也是釋迦之子,但后成為惡比丘,并因妄稱佛法而與提婆達(dá)多一樣也受“墮入地獄”之報(bào)。文中以阿難與調(diào)達(dá),羅睺羅與善星作為正、反二例,將“善”與“惡”的果報(bào)作了鮮明對(duì)比。《續(xù)高僧傳·釋智實(shí)》還載:唐武德七年,僧人法雅欲訓(xùn)練數(shù)千僧人用充軍伍。僧人釋智實(shí)乃致書勸阻:“子每游鳳闕,恒遇龍顏。理應(yīng)灑甘露于帝心,蔭慈云于含識(shí)。何乃起善星之勃見,鼓調(diào)達(dá)之惡心。令善響沒于當(dāng)時(shí),丑跡揚(yáng)于后代?”[16]可見,雖然《法華經(jīng)》因其所倡導(dǎo)的“眾生皆有佛性”的思想對(duì)中國佛教產(chǎn)生了重大影響,但在一般的中國佛教信眾心目中,對(duì)于提婆達(dá)多的認(rèn)知仍停留在“遺臭萬年”的階段。

而且,對(duì)于提婆達(dá)多角色認(rèn)知上的差異也成為道教徒攻擊佛教違背“綱常人倫”的“有力證據(jù)”。如唐初法琳所撰《辯正論》中,道教列舉佛教的“十宗罪”之一即:“釋教棄義棄親不仁不孝、顗王殺父翻得無愆、調(diào)達(dá)射兄無聞得罪。以此導(dǎo)凡更為長惡。用斯范世何能生善?此逆順之異十也。”[17]筆者以為,在這樣一種氛圍之下,為了避免因?qū)μ崞胚_(dá)多角色認(rèn)知的紛爭而影響到《法華經(jīng)》大義的宣傳,敦煌的《提婆達(dá)多品》畫面中有意識(shí)地忽略了提婆達(dá)多的形象及與其直接相關(guān)的故事場景,如“供養(yǎng)仙人”“仙人講經(jīng)”。即使與提婆達(dá)多前世相關(guān)僅有的幾例也多表現(xiàn)釋迦前世為國王時(shí)施舍七寶的畫面。只有第76窟和榆林窟第36窟例外。而相比之下,龍女雖為龍族,但無“前科”,而且除《法華經(jīng)》之外的其他大乘經(jīng)典中也有類似的“女人轉(zhuǎn)男身而成佛”的故事。如竺法護(hù)在翻譯《正法華經(jīng)》前翻譯的《佛說海龍王經(jīng)·女寶錦受決品》中講,當(dāng)龍女與萬夫人向佛獻(xiàn)瓔珞后,佛為之授記:“此寶錦女三百不可計(jì)劫后,當(dāng)?shù)米鞣穑?hào)曰‘普世如來至真等正覺。”[18]因此,“龍女成佛”更容易被接受。但如前所述,在中國佛教看來,“龍女即速成佛”與其說是龍女獻(xiàn)珠而得來,莫如說是因文殊菩薩入海弘經(jīng)所致。因此,為凸顯文殊菩薩的殊勝功德,畫面上也有意識(shí)地沒有直接表現(xiàn)“龍女獻(xiàn)珠”的場景,而以“龍女與眾多化菩薩從海中涌現(xiàn)”的場景統(tǒng)一表示。再加上在中國文化中,“龍”及“龍王”有著特殊的含義,代表著“正義”“高貴”和“無上的權(quán)威”,與其相關(guān)的圖騰圖像也為中國人所喜聞樂見。于是乎,為了進(jìn)一步貼近普通信眾,龍王、龍宮這些原本在經(jīng)典文本中“一筆帶過”的內(nèi)容卻高頻次地出現(xiàn)在敦煌《提婆達(dá)多品》畫面中,成為表現(xiàn)“龍女成佛”故事不可或缺的組成部分。

此外,筆者以為,在圍繞《提婆達(dá)多品》是否后來插入這一問題上的爭論,其實(shí)也在一定程度上體現(xiàn)了中國僧俗階層對(duì)于提婆達(dá)多角色認(rèn)知的“不一致性”。關(guān)于提婆達(dá)多受記和龍女成佛之事,在西晉竺法護(hù)所譯《正法華經(jīng)·七寶塔品第十一》和西晉失譯人《薩曇芬陀利經(jīng)》中就已經(jīng)出現(xiàn),但在鳩摩羅什所譯的7卷27品本《法華經(jīng)》中卻只字不提,更無專門的《提婆達(dá)多品》。而據(jù)僧祐《出三藏記集》,當(dāng)時(shí)西域流傳的梵本《法華經(jīng)》中已有《提婆達(dá)多品》,只是漢文本中無此品:“自流沙以西,《妙法蓮華經(jīng)》并有《提婆達(dá)多品》,而中夏所傳闕此一品。先師至高昌郡。于彼獲本,仍寫還京都,今別為一卷。”[19]后來法獻(xiàn)于高昌獲得胡本并帶回,使之成為一卷獨(dú)立的經(jīng)典{1}。到南朝梁—陳之際,才由從印度來的真諦法師譯出并插入《法華經(jīng)·見寶塔品》之后,作為專門的一品,《法華經(jīng)》也才增至28品。而為何在鳩摩羅什最初譯的《法華經(jīng)》中沒有出現(xiàn)該品?成為中國佛經(jīng)翻譯史上的一樁“公案”。中國佛教史上代表性的人物如隋代的智顗、吉藏和唐代的窺基等也多給出各種解釋。其中,吉藏在《法華義疏》中以“自問自答”的方式給出三種可能性——“問:‘竺法護(hù)翻正《法華經(jīng)·見寶塔品》后有提婆達(dá)事。羅什何故不翻譯之?答:‘事又難明,今且以三義往釋:一者外國傳云,流沙以西多有此品,流沙以東多無此品。所以然者,小乘之流皆謂諸方等經(jīng)并是調(diào)達(dá)所作,是以諸國或有闕之。羅什既在龜茲國,不見此品故不翻之;二者羅什譯經(jīng)觀察機(jī)情,每多存略……三者見《寶塔品》命持而持品應(yīng)命,言勢相接。而忽間以《提婆達(dá)多》,則文似非次,恐末世多惑,所以刪之也。”[9]452顯然,吉藏以十分委婉的方式提出了羅什有意不翻譯此品的可能性。但后來的窺基等人對(duì)此進(jìn)行了反駁,認(rèn)為并非羅什因個(gè)人好惡而有意刪去不譯,而是因?yàn)榱_什譯經(jīng)所依的梵本來自周邊諸國,因多錯(cuò)漏,缺失此品,故未譯出:“故《天授品》梵本皆有。又《天授品》顯已重法為床以求。經(jīng)力勢大龍宮涌出,經(jīng)威速疾龍女道成,贊勸于人。何不此后即有持品。但知梵本有之,而什公本闕,隨本翻譯故無此品。既非以東西判定,亦不可義越刪之。但是什公梵本差脫,邊國訛鄙多脫錯(cuò)故。”[20]但如前述所知,在《法華經(jīng)》譯出之前的100多年,《正法華經(jīng)》和《薩曇芬陀利經(jīng)》即已譯出且流通。對(duì)此,作為一代高僧的鳩摩羅什不可能不知道。這一點(diǎn),就連最早提出這一“公案”的智顗也無法否認(rèn),故而做出了羅什譯本中最初也包含《提婆達(dá)多品》,只是后來失傳的解釋{1}。盡管上述注疏者多出于維護(hù)鳩摩羅什一代宗師的角度作出解釋,但筆者認(rèn)為,吉藏舉出的三種可能性中,后兩種的“觀察機(jī)情,每多存略”非僅指卷帙篇數(shù),或許還包括“是否符合當(dāng)時(shí)政情民情”,而“恐末世多惑,所以刪之也”也非僅在篇章邏輯,或許還暗含怕引起普通人們對(duì)于提婆達(dá)多認(rèn)知上的混亂。這些,或許是羅什沒有譯出此品的真正原因吧?

參考文獻(xiàn):

[1]賀世哲. 敦煌石窟全集:7:法華經(jīng)畫卷[M]. 香港:商務(wù)印書館,1999:250.

[2]佚名. 妙法蓮華經(jīng):提婆達(dá)多品第十二[M]//鳩摩羅什,譯. 高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第9冊(cè). 東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1925:34.

[3]賀世哲. 敦煌壁畫中的法華經(jīng)變[G]//敦煌研究院. 敦煌研究文集:石窟經(jīng)變篇. 蘭州:甘肅民族出版社,2000:145.

[4]張?jiān)? 莫高窟第76窟南壁法華經(jīng)變及相關(guān)問題探識(shí)[C]//2014敦煌論壇:敦煌石窟研究國際研討會(huì)論文集:上. 蘭州:甘肅教育出版社,2016:126-145.

[5]Willa. J Tanabe. Paintings of the Lotus Sutra[M].published by JohaWeatherhills,Inc.of New York and Tokyo,1988:plate 31.

[6]宮次男,等. 法華經(jīng)の真理[M]. 東京:集英社,1989:17彩色圖版.

[7]張建宇. 中國佛教美學(xué)典藏:經(jīng)卷佛畫[M]. 北京:中國大百科全書出版社,2021:210,圖4-10.

[8]李利安,謝志斌. 法華經(jīng)鑒賞辭典[M]. 上海:上海辭書出版社,2014:242.

[9]吉藏. 法華義疏[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第34冊(cè). 東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1926:591.

[10]堅(jiān)意菩薩. 入大乘論[M]//道泰,等,譯. 高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第32冊(cè). 東京:大藏出版株式會(huì)社,1925:44-45.

[11]智顗. 妙法蓮華經(jīng)文句[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第34冊(cè). 東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1926:97.

[12]智顗. 妙法蓮華經(jīng)玄義[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第33冊(cè).東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1926:788.

[13]湛然. 法華五百問論[M]//?畚新篡續(xù)藏經(jīng):第56冊(cè). 臺(tái)北:中華電子佛典協(xié)會(huì),2006:652.

[14]道宣. 續(xù)高僧傳:釋智顗[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第50冊(cè). 東京:大藏出版株式會(huì)社,1927:565.

[15]道宣. 廣弘明集[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第52冊(cè).東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1927:256.

[16]道宣. 續(xù)高僧傳:釋智實(shí)[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第50冊(cè). 東京:大藏出版株式會(huì)社,1927:634

[17]法琳. 辯正論[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第52冊(cè). 東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1927:529.

[18]佚名. 佛說海龍王經(jīng):女寶錦受決品[M]//竺法護(hù),譯.高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第15冊(cè).東京:大藏出版株式會(huì)社,1925:150.

[19]僧祐. 出三藏記集[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第55冊(cè).東京:大藏出版株式會(huì)社,1928:13.

[20]窺基. 妙法蓮華經(jīng)玄贊:卷第一[M]//高楠順次郎,渡邊海旭,等. 大正新修大藏經(jīng):第34冊(cè). 東京:大正一切經(jīng)刊行會(huì),1926:659.