先做起來,再做精彩!讓班主任成長看得見

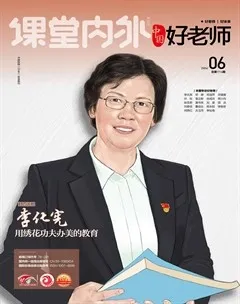

劉乙鑫

周小均

重慶市巴南區教師進修學院德育教研員,中學高級教師,全國名師工作室優秀主持人,重慶市學科名師,重慶市骨干教師,重慶市優秀班主任,重慶市首屆十佳中小學班主任工作室主持人,西南大學國培專家,重慶市教科研先進個人,重慶市首屆感動家長的教育人物,重慶市“五星級志愿者”,全國第四屆志愿服務項目大賽金獎獲得者,家庭教育高級指導師,積極心理學培訓師,重慶市德育專委會常務理事,重慶市教育學會班主任專業委員會常務理事。

2013年初,在跌跌撞撞的摸索過程中,周小均名班主任工作室成立,彼時這個年輕稚嫩的工作室,在經過十余年的積淀后,逐漸形成“系統規劃—專業學習—班級實踐—課題研究—引領示范”的系統研修路徑,成為區域內取得廣泛輻射效果的教師團隊。先做起來,再做精彩!如今的周小均名班主任工作室不僅是一個研修共同體,更是教師共同成長的美麗旅程。

堅持“兒童立場”的教育

“我始終相信,一個好的老師,應該是一個優秀教育理念的行為設計師,因為他們可以把那些高深的、晦澀的教育理念,變成一個個鮮活的教學活動,讓每一個孩子都喜聞樂見,樂于參與。”在工作室里,周小均不止一次地給年輕的班主任們講過這樣一句話,像一顆種子在這群老師們心中生根。事實上,一個班主任的班級管理水平是否高明,其中的門道——便是他的班級活動是否入了學生的心,是否讓每個孩子都有所收獲。用周小均的話來講——便是兒童立場。

不過在二十幾年前,剛剛從教的周小均對“兒童立場”一詞并沒有清晰的概念,因為在當時,很多班級都存在一個現象,那就是班里的幾個“乖孩子”會格外受老師們的重視,但是班里那些相對不那么優秀的孩子,常常被老師們忽略,當身邊的老師普遍都處于這樣一種狀態時,身處其中似乎也很難去反思里面的問題。

但是在班主任崗位的任職年限漸長,周小均越來越意識到,那些沒那么優秀的孩子,甚至那些所謂的“問題兒童”,同樣渴望被看見,傳統意義上給孩子劃分的三六九等是否適宜?于是,“讓每個孩子都被看見”成了周小均在帶班過程里的一個中心原則,她拋棄了傳統班級里的職務設置,轉為讓每個孩子都有職位可以領、都有事情可以做,文化墻、黑板報的設計,也是全員齊上陣。而藝術節這樣的大型活動,當別的班級都是幾個骨干學生撐場子的時候,周小均依然大膽地讓全班同學一起參與,并幫他們設計適合的角色,哪怕沒有藝術才華的孩子,哪怕只是扮演一棵樹、一朵花,周小均也會讓他們穿上最好看的服飾,拍下最好看的笑臉。

曾經有一年的藝術節,周小均的班里以當時大火的兒童劇《快樂星球》為題材,編排了一部話劇,但是劇中五花八門的服裝卻讓周小均為了難。在當時,網購并沒有那么普及,如果去定制,班里幾十位孩子的服裝必然是一筆不小的開銷。于是周小均自己畫好所有服裝的草圖,然后買來布料,聯系一位職高教服裝設計的老師,通過學生的實踐課程,把這批衣服做了出來,不僅便宜而且時尚。那一年的藝術節,周小均班里的話劇表演成了全校矚目的焦點。

從一名年輕教師成長到一位資深的班主任,“兒童立場”一直被周小均視作教育工作的核心,而現在擔任教研員的身份,有了更多的機會去和老師們接觸,周小均也將“兒童立場”的思想進一步地傳遞給更多的老師。她說:“我們孩子未來能夠銘記于心的,不是某次考試考了多少分,不是做對了幾道題,而是展示自我、悅納自我的每一次機會,‘兒童立場正是在把童年時光還給孩子,讓他們每個人都能成為自己童年生活的主角。”

特色項目賦能工作室成長

2013年初,巴南區周小均名班主任工作室正式成立,這對于周小均來說是一個不小的挑戰。作為重慶市范圍內的首批名師工作室,周小均沒有現成的發展模式作為參考,只能自己摸著石頭過河。她和工作室的成員落腳于自己的班級管理,從班級文化建設、主題班會、家長會等各種方向進行探討,逐漸從碎片化的交流摸索到了較為系統的研修路徑。周小均也把握機會,帶著成員去到市外接觸高端的教育報告,學習先進的帶班經驗,解鎖更多的班級管理模式。正是這樣“跌跌撞撞”之中的摸索,工作室研修逐漸步入正軌。

為了讓班主任的培養模式更加系統、科學,周小均和成員們共同研討了“系統規劃—專業學習—班級實踐—課題研究—引領示范”的系統研修路徑:了解德育研究重點、熱點,明確學術定位,定制個性化成長方案;借助專業閱讀和線上、線下資源整合,強化成員的專業修煉;扎根班級,建設個性化班級文化,重視理論與實踐相結合;物化成果,提升學術表達能力;發揮工作室輻射帶動作用,開展講座、師范生課程、社區服務等活動,提升工作室影響力。經過十二年的探索與實踐,周小均工作室的這套研修路徑已然成熟,對于青年教師成長的促進效果明顯,在工作室內形成了良好的共生生態。

早年間,周小均在一場培訓中,偶然接觸了先進的家校共育的理念和方法,這給了她打造家校共育研究亮點的啟發。于是,周小均開始著力打造“常規+特色”的工作室研修主題,常規主題即班級管理、班會課、心理健康等班主任工作,特色主題即為家校共育。她組織成員對家校共育的方法進行研究和反思,形成了多本成體系的家庭教育指導手冊、家長賦能手冊,給到家長切實的方法和策略,幫助家長記錄孩子的生活點滴,監測孩子的成長。隨著工作室的影響力不斷擴大,家庭教育指導手冊也得到了越來越多家長的支持。家校共育作為工作室的建設品牌,也在一期期工作室的建設過程中保留并不斷完善。

“多年家校共育的工作經驗讓我意識到,我們的家校共育如果僅僅停留在本班孩子的家長教育的層面,必然是有很大局限的。”周小均講道,“孩子的生活場所除了學校和家庭,社區也是不容忽視的,如果我們不能保證孩子生活在一個良好的社會生態下,那么即使我們做好了對家長的指導,孩子的教育工作也會出現‘5+2=0的情況。”

其實早在鄉鎮學校任教的時候,周小均就多次接受社區邀請,進到社區給家長們講課,但是自己個人的力量始終薄弱。在成立了名師工作室以后,周小均便聯合工作室成員組建了一個巴南區名班主任志愿者服務隊,利用周末、寒暑假的時間去到社區為家長授課,幾乎巴南區的每一個鄉鎮,都有服務隊走過的足跡。同時,為了推動親子閱讀,服務隊還自發組織起了“點燈人”——親子閱讀推廣計劃,數年間開展親子閱讀活動百余場,參與家長近兩萬人,改善了很多家庭的親子關系。該項目也獲評了首屆重慶市志愿服務項目大賽金獎、全國第四屆青年教師志愿服務項目大賽金獎,得到了20余家媒體的報道。

“深入到家庭、社會中,去了解家庭教育、社會教育的全貌,對于我們的老師來說,何嘗不是一種修行?”周小均說道。多年時間里,服務隊的成員去到了很多地方,有城市街道,也有偏遠鄉村,而與各式各樣的家庭接觸的過程,如同一堂堂鮮活的公開課,教會老師們如何去換位思考,如何與各類不同的家庭溝通,從而更好地賦能于家校共育工作,讓家校共育真正成為教師與家長的雙向奔赴。

提供青年教師成長養分

在2023年8月,周小均的工作室聯合區域內的幾所小學一起開展了一場關于班級文化的研討,得到了積極響應,共有200余位老師參與。而“世界咖啡”式的研討模式成了這場研討會的最大亮點,周小均將現場教師分成若干組,小組圍繞議題集中討論后,成員彼此流通,去到新的小組再次展開研討,最終每個小組都能形成集合各小組成員智慧的成果,大大提高了研討的效率。

而這樣的研討方式正是周小均工作室的“沉浸式研修”的體現之一。何為“沉浸式研修”?周小均講道,自己一直在盡量規避聽講式的研修,比如花上半天聽一場講座,如果老師本人不思考,那半天時間等于浪費。所以在周小均的研修活動里,每個老師都會有自己的研修任務,這樣的任務通常與他們的教學實踐緊密相連,旨在引導他們深入思考并主動探索解決問題的方法。老師們不僅要聽講,還要參與討論、案例分析、模擬演練等多種形式的互動活動,不僅要完成自己的研修任務,還要與同伴們進行交流和分享。

在工作室做到第四期的時候,越來越多的90后教師加入工作室,甚至有的老師比周小均女兒的年紀還小。在和這些年輕老師相處的過程中,周小均發現,他們雖然從教時間不長,卻普遍很有主見和思想,不迷信于權威,所以周小均也會更加注重挖掘這批年輕教師的訴求和痛點,從而給他們提供精準的支持。她主動與年輕教師們溝通,傾聽他們的想法和意見,積極爭取資源,為他們爭取成長空間。在周小均的引導下,他們逐漸展現出了才華和潛力,不僅在教學中取得了優異的成績,還在各類比賽中屢獲殊榮。

在周小均主持第三期工作室的時候,遇到一個1999年出生的學員黃宇晗,在工作室期間表現十分積極,結業時也取得了不錯的成績。但令周小均意外的是。結業時黃老師主動找到她,說:“周老師,我不想拿結業證書,我還想跟著你繼續學習。”周小均回應她結業并不等于離開工作室,她依舊可以在這里繼續學習,于是第四期工作室時,她成了周小均的得力助手,雖然年紀小,但每一次研修活動都表現得如同一個前輩,積極帶領,成長迅速。“其實每一期工作室,我們都會有成員主動留下來,他們就像一種傳承,把每一屆工作室做得好的地方傳遞下來,作為‘前輩主動承擔起工作室的帶頭工作。”

除此之外,每一屆成員的特色班級文化,周小均都會組織成員把它們記錄下來,整理成冊,里面不僅詳細展示了班級活動的開展情況,也留下了成員教師與學生之間的珍貴回憶,而這一本本冊子也成為工作室的寶貴財富。從書中,我們可以清晰地看到每個老師不同的班級風貌,有注重勞動教育的,有開展日記教學的,有打造影視課程的……學員楊莉老師在班級管理上遇到難題,周小均便結合她愛好烹飪的特長,幫她挖掘了獨特的班級美食文化,和學生一起制作、享受美食,借此走進學生的內心,打造班級特色文化。講到這,周小均不禁感嘆道;“能把愛好和工作相結合,不是一件頗美妙的事嗎?”

為發揮市級名班主任工作室的輻射作用,周小均帶著學員們分享經驗,舉辦講座,用學術的方式來促進成長蛻變。先后在中國教育學會、四川省教科院等教研機構,在北師大、西南大學等高校以及市內外各個區縣的教師進修學校組織的班主任培訓中做講座。工作室與重慶第二師范學院教育學院合作,帶領30多位骨干班主任為教育學院大三的全科師范生上“班隊管理”課程,為高校職前培訓提供鮮活的班級管理案例和可操作的實施策略。周小均工作室連續三年被重慶市教委評為“優秀”,獲評市首屆十佳中小學班主任工作室。

“行以求知知更行,學而有思思促學。”一路風景一路歌,如今的周小均名班主任工作室雖然成果豐盈,但遠遠沒有走到終點,正如那句古語所言:“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”教育的道路無止境,工作室的研修也永遠在路上,相信周小均名班主任工作室能夠積淀更多智慧和力量,不斷探索教育新的可能,更美開花,更好結果。

成員感悟 >>

小小微光,均能閃亮

陳亞君

重慶市優秀少先隊輔導員,曾獲重慶市少先隊活動課一等獎以及優秀創意獎、重慶市消防安全示范課一等獎,巴南區骨干教師、思政課專家。

羅曼·羅蘭曾說過:“要播撒陽光到別人心里,先得自己的心里有陽光。”而我心中的點點微光正是在加入周小均名班主任工作室之后被逐漸點亮,最后才有了燦爛光芒。

靠近光,點燃小火苗。作為菜鳥老師的我,曾覺得傳授知識最重要,因此班級管理就不夠上心,也很吃力。可在加入工作室,遇見周老師后,她一切以學生為中心的德育理念讓我明白做好德育比教知識更重要,也點燃了我心中要以德育人的小火苗。從此,管理班級、教育學生我都從德育的角度去發現、去解決,不知不覺,師生關系、家校關系逐漸變得和諧友好,才發現德育之光溫暖著我們每一個人。

成為光,閃亮育人路。回頭凝望那些學習、研討的瞬間,我和工作室的小伙伴們在周老師的指導下,互勉共進,一起探索,一起思考,一起研究。而周老師常會有許多極具創意、飽含愛意的育人方法和活動,我們在她的帶動下,陸續開展有創意的家長會、設計有溫度的親子課程、打造有深度的班級IP、創建有個性的班本課程,這一次次實踐都變成成長路上的臺階,增強了我的專業能力和理論素養,也讓我收獲了成績,論文多次在市區級獲獎、賽課活動中也多次獲得市區級一等獎的優異成績。更重要的是我也點亮了孩子們心中的那束光,幫助他們找到真正的自己,找到自信。

周老師常說“一個人或許走得很快,但一群人才能走得更遠”。我相信,并肩同行的我們在工作室這個平臺,在周老師的引領下,聚起點點微光,閃亮自身光芒,以照星河長明。我們將繼續探索、學習,將成長路上的每一片時光、每一片色彩、每一段聲音折疊起來,繼續扎根在教育這片沃土上,滋潤著每個孩子向陽生長。

同礪風雨 共鑒奇跡

黃書亮

重慶市巴南區恒大城小學教師、年級組長,重慶市法治現場賽課一等獎,重慶市家庭教育講師團成員,巴南區優秀黨員、優秀班主任、教學能手。

不登高山,不知天之高也;不臨深溪,不知地之厚也;不加入周小均名班主任工作室,不知教育的旅程如此繁花似錦、芳菲迷人也。

還記得剛剛從農村學校調入時,我如同在黑夜里找不到方向,迷茫而困窘。幸而在此時遇到了小均姐姐,她是良師,更是益友,她以敏銳的課程領導力,從思想上引領,在方法上指導。她帶著我們訂計劃、暢閱讀、組沙龍、賽功底、做課題、行志愿……教育的旅途慢慢地便有了滿眼風光。

和小伙伴在一起最開心的事莫過于閱讀了。我們一起讀工作室贈送的專業書籍,一起在圖書館的書海里徘徊徜徉,一起在每月的工作室沙龍分享交流……我們在日日夜夜閱讀的堅守中沉淀著、成長著、升華著!

和小伙伴兒在一起最激動的事莫過于學習了。工作室為我們請來了語言老師指導我們的儀態和發音,請來了寫作老師指導我們寫論文和敘事,請來了德育專家為我們梳理班主任的方略和情懷……在不斷的學習中,我們悄悄開出了最美的花:取得了區里班主任基本功大賽的一等獎,帶出了市區級優秀班集體……

和小伙伴兒在一起最幸福的事莫過于做公益了。我們發現了一個普遍現象:學生的家庭教育,父母缺席、教育缺位、教子無方的情況比比皆是。要想提高家庭教育的針對性和時效性,必須對家長進行專業引領,讓家長實現高質量的陪伴。于是,小均姐姐帶領我們成立了巴南區名班主任志愿者服務隊,策劃并實施了“點燈人”——親子閱讀推廣計劃。該項目2016年獲得重慶市志愿大賽金獎,2017年獲全國志愿服務大賽的金獎。

在那些風風雨雨的日子里,我們一同磨礪,攜手前行,共同見證了彼此生命的奇跡。未來,我們會傳承工作室的精神,攜起更多的手,奔赴更美好的教育!

在遇見中成長

劉星

重慶市巴南區魚洞第二小學校教師、年級組長、重慶市優秀班主任,重慶市班主任基本功大賽全能一等獎獲得者,所帶班級獲全國少工委表彰。

三人行,必有我師,見賢思齊,方能行而致遠!教育是美好的相遇,學習亦如此。遇見一個人,引領自己追逐夢想;遇見一個團隊,助力自己快速成長,是一種幸運,更是一種幸福!

2013年,我有幸成了周小均名班主任工作室首批成員。周老師睿智博學,是我們專業成長路上的引路人。她用自己的激情點燃我們的激情,用自己的智慧啟迪我們的智慧,引領我們探索育人中的熱點、堵點、痛點、難點、亮點,解決真問題。她毫不保留地為我們分享教育心得、育人經驗;想方設法為我們提供鍛煉機會和展示平臺。周老師對教育的執著和熱情深深地感染著我們,也影響并成就著一批又一批班主任。

一個人,可以走得很快;一群人,才能走得更遠。最好的成長,莫過于和志同道合的人一起奔跑。在周老師的引領下,工作室的小伙伴們攜手同行。我們頭腦風暴、心靈碰撞、創意實踐、共同成長。我們讀寫共生,提升素養;我們送教下鄉,結對幫扶;我們走進高校,智慧分享;我們走向社區,協同育人。一路走來,工作室抬眼可見,皆是榜樣,左右顧盼,俱為模范。我們一起筑夢成長,一起引領輻射更多的人。

見賢思齊。在名師的引領下,在團隊成員的結伴互助中,自己不負遇見,收獲了成長。在全國、市、區比賽中斬獲一等獎20余次,成為重慶市家庭教育指導師,區教育工委“榜樣面對面”宣講團成員,區婦聯“家庭教育流動學校院壩課堂”講師團講師。到鎮街開展家庭教育,到學校進行模范宣講,到高校分享教育心得。在各類志愿活動中不忘教育初心,在逐夢未來中踐行育人使命。

“點燃”心中的光與火

周慶

重慶德普外國語學校雙語寄宿小學部年級組長、語文教師,巴南區骨干教師,巴南區優秀班主任,曾獲全國班主任基本功展示優秀案例、重慶市第十屆班主任基本功大賽全能特等獎。

在時光的流轉中,我與周小均班主任工作室的不解之緣已悄然走過六個年頭。從加入至今,我一直都覺得自己非常幸運,能夠認識到在職業生涯給予我引導,“點燃”我的導師——周小均老師。

初見周老師,是在第三期學員的集結日。她一人肩負重任,搬運書籍、布置現場,那份樸實無華的敬業精神,深深觸動了我。周老師經常鼓勵我們,要用心做班主任,做一個有愛心的人。她鼓勵我們多學習,給我們推薦專業書籍、雜志,供我們學習;她倡導我們“走出去”,開闊眼界;她囑咐我們平時注意資料的搜集、案例的積累、學會反思;她堅持每日記錄,用自己的行動感染身邊的每一個人。周老師與我們的每一次交流都會讓參與學習的老師們不斷突破自己,走出舒適區,追尋新的蛻變。周老師的工作室讓我們在努力成為一名好班主任的路上,從不孤單。

曾國藩說:“不慌不忙,盈科后進,向后必有一番回甘滋味出來。”真正的成長,只可能是厚積薄發。在工作室這片成長的沃土中,理論學習深化了我的教育積淀,名師的引領讓我在實踐中日益精進,而同伴間的無私分享與思想碰撞,則如同催化劑,加速了我的蛻變。我將在工作室所學融入班級管理,我的班級榮獲區級“先進班集體”稱號;我也在重慶市第十屆班主任基本功競賽中獲得了特等獎的好成績,還代表重慶市在全國進行展示交流。

回顧這段學習長河,有每位同伴飛過的倒影。在這河流里,有討論,有合作,有歡樂,有故事……無論是在現在,還是在更遠的未來,愿我們一起點燃自己,升起心中的光與火,那是我們適應未知世界的方式。感恩遇見,感謝賦能,感動成長!