學分績點制下學優生的策略主義行動及生成邏輯

黃亞蘋 張洋磊 王曦影

【摘 要】 學分績點制作為國際通行的評價學生學習質和量的評價制度,與本科生學業晉升和職業發展緊密關聯。本研究借鑒布迪厄場域理論,以“雙一流”建設高校H大學為例,從學生視角出發,探究學分績點制下學優生的策略主義行動及其生成邏輯。“先發制人”與“奮起直追”的兩類學優生在先后洞察大學場域游戲規則的基礎上,分別采取防御策略和突圍策略,在學習過程中實踐“數字游戲”“變軌游戲”“關系游戲”等策略主義行動,生成保研流動的默會規則。研究發現,量化學生評價在科學、客觀的外衣下成為大學場域運行的主導邏輯,平均學分績點直接規定了個體在大學場域中占據的位置,學優生在地位獲得競爭中承認評價中的符號權力,甚至在重視教育的文化期待下再生產保研“向上流動”“本校保底”“逆向讀研”的教育流動話語。在創新人才培養目標下,大學需要明確學分績點制的實踐限度,警惕量化學生評價的選拔功能過度膨脹,及其對教育功能和人的創造性發展的擠壓。

【關鍵詞】 學分績點制;學優生;策略主義行動;學生評價

【中圖分類號】 G642 【文章編號】 1003-8418(2024)06-0058-09

【文獻標識碼】 A? 【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.06.008

【作者簡介】 黃亞蘋(1997—),女,湖北恩施人,北京師范大學教育學部教育基本理論研究院博士生;張洋磊(1986—),男,河南臨潁人,華中科技大學教育科學研究院副教授、博士生導師;王曦影(1974—),女,江蘇淮安人,北京師范大學教育學部教育基本理論研究院教授、博士生導師(通訊作者)。

一、升學競賽:研究型大學本科生發展困境

文憑是教育的符號象征物,當越來越多的人擁有某一層級的教育文憑時,該文憑的價值就隨之降低[1]。隨著過去二十年的不斷擴招,我國高等教育本專科教育招生人數從1999年的159.68萬人,增長到2023年的1042.22萬人(其中普通本科招生478.16萬人)[2]。截至2023年,各種形式的高等教育在學總人數達4763.19萬人,高等教育毛入學率為60.2%[3]。高等教育穩步進入普及化階段,文憑貶值效應更加凸顯,本科生從20世紀80、90年代的“天之驕子”淪落到當下“畢業即失業”的境況。對身處文憑系統中的個體而言,面對文憑通脹和學歷貶值,最好的應對顯得有些吊詭——迎難而上,獲得更多的教育和更高的學位[4]。

隨著本科學歷貶值,本科畢業生選擇繼續在國內外讀研的比例持續攀升。《2023年中國本科生就業報告》調查顯示,2022屆本科畢業生國內外讀研和準備考研率達28.2%,“雙一流”建設高校的本科畢業生讀研和考研率更是高達46.7%。自2018年以來,“雙一流”建設高校本科畢業生國內外讀研率保持在30%以上,2022年達到41%,五年來讀研率上升7%[5]。自2019年新冠疫情暴發以來,本科生出國留學增速放緩[6],國內保研和考研成為本科畢業生升學的主要賽道。近年來,國內“雙一流”高校保研率持續攀升,在研究生招生名額既定的情況下,保研率上升對考研升學空間造成擠壓。即便如此,考研熱情仍在持續增長,進一步加劇考研升學難度,2022年全國碩士研究生報考人數達475萬人[7],超過5%的本科畢業生選擇不工作專心考研也成為一種新的社會現象。隨著考研升學的競爭性與風險性不斷加劇,保研升學成為本科生升學的首要選擇。

本科生為了保研升學以績點為軸心安排學習生活,導致“績點為王”的現象[8]。國際通行的“以平均學分績點來評估學生學習質和量”的學分績點制成為學界關注的焦點[9]。在教學管理過程中,學分績點是對“一個學期或某個階段學生成績的綜合量化指標”[10];在保研推免中,平均學分績點成為衡量學生能否享有保研資格的關鍵指標。本科生為了獲得保研升學資格,不得不在本科學習過程中展開激烈的績點競爭。在學分績點制下,很多高校制訂政策規定學生考試成績需呈正態分布,體現出對學生的甄選與區別,加劇了學生之間的競爭,也使得學生更加關注績點和排名,并強化外部學習動機[11]。在正態分布和績點評分疊加的考評權力下,本科生運用策略性思維洞察考評標準背后的制度邏輯,在經營、規劃自己的基礎上引導甚至主導評價標準[12]。學生在學習中表現出過度競爭的“內卷”生態,導致本科生的學習變成一種假性學習[13],具體表現為運用策略性思維理性地權衡目標與行動、投入與產出的關系[14],利用規則提高分數、規避風險并放棄有挑戰和難度的課程與實踐[15]。

“績點為王”的學習生態對創新人才培養提出挑戰。教育的內容越來越不重要,學習成果由學分和平均績點來表征[16]。績點競賽的勝出者成功保研,但在問題解決能力、批判性思維等方面存在不足[17],其行動中潛藏著回避探險、害怕失敗的“競次”風險,也導致學習效果與人才培養隱憂[18]。為了改善本科生惡性績點競爭生態,2023年11月北京大學生命科學學院決定放棄績點、實行“等級制”的試點改革[19]。改革試點表明高校意識到GPA評價的弊端,但在保研升學過程中GPA仍然是學生選拔的關鍵指標。厘清“績點為王”學習生態的生成過程有助于深化認識績點評價的問題癥結和高等教育普及化階段本科人才培養的困境。基于此,本研究選取“雙一流”建設高校H大學作為研究個案,聚焦研究型大學中的學優生,借鑒布迪厄場域理論,考察他們如何洞悉大學場域內績點游戲規則,他們在洞悉規則的基礎上如何采取行動,他們行動背后的邏輯是什么。

二、資源與斗爭:大學場域、權力與行動者策略

布迪厄致力于超越“結構/行動者”的傳統二分,強調行動者具有改變場域力量結構的主動性,但他們的主動行為也受場域結構的約束[20]。“場域”是“在各種位置之間存在的客觀關系的網絡”[21],在區分原則下,個體在場域中的地位由他們所掌握的資本總量和資本類型決定[22]。布迪厄將場域和游戲進行類比,一個場域的運作必須同時有游戲規則和隨時準備投入游戲的人[23]。場域是一種“為了控制有價值的資源而進行斗爭的領域”,每個場域都有主導性運行規則,游戲者在進入一個場域時需要心照不宣地接受游戲規則,并根據他們在場域中的地位展開位置爭奪游戲[24]。游戲者采取的策略取決于個體所處的位置及其擁有的資源[25],已經確立有利地位的行動者傾向于采取保守策略,而新來者傾向于采取顛覆策略[26]。在位置爭奪中,游戲者對資源占有的差距生成權力關系,占有資源的游戲者享有權力[27]。在場域運作中,權力很少以直接、暴力的形式呈現,而是以符號權力的方式呈現[28]。符號權力是一種不可見的權力,通過區分原則所建構評價體系將個體與群體之間的等級安排加以合理化[29]。符號權力只有被游戲者承認(布迪厄稱為“誤識”)才發揮功效[30]。總體上,場域的游戲規則、符號權力制造的承認和行動者的信念有助于維持社會秩序[31]。

大學場域同樣是充滿斗爭的游戲場。進入大學的本科生要遵守場域的游戲規則。學分績點制作為學生評價制度,通過區分原則享有符號權力。績點作為大學場域內可以換取其他籌碼的通貨,成為學生爭奪的資源[32][33]。本科生通過“策略性學習”爭奪資源以確證自身在大學場域中的位置。“策略性學習”表明學生學習的主要目的是獲得好成績[34],具體指學生通過理性計算的方式規劃學習過程的實踐。在學習動機上,他們呈現功利化傾向,為獎學金、保研升學等外在目的所驅動,缺少內在學習動力和欲望[35];在課程選擇上,發展了工具理性主導的選課技藝,考慮課程投入與產出的“性價比”[36],最終偏離學習本質,在“唯分數”取向下成績是終極追求目標[37]。已有研究從外部視角凸顯“策略性學習”的功利主義傾向,而從學生主體視角出發,這是一種被本科生賦予意義的策略主義行動,他們在學習過程中主動采取既包括合理合法的策略,又包括不講原則、缺乏合理性的策略[38]。另外,已有關于本科生“策略性學習”的研究多將他們視作一個整體,忽視了場域區分原則下處在不同位置的學生所采取的差異化策略[39]。

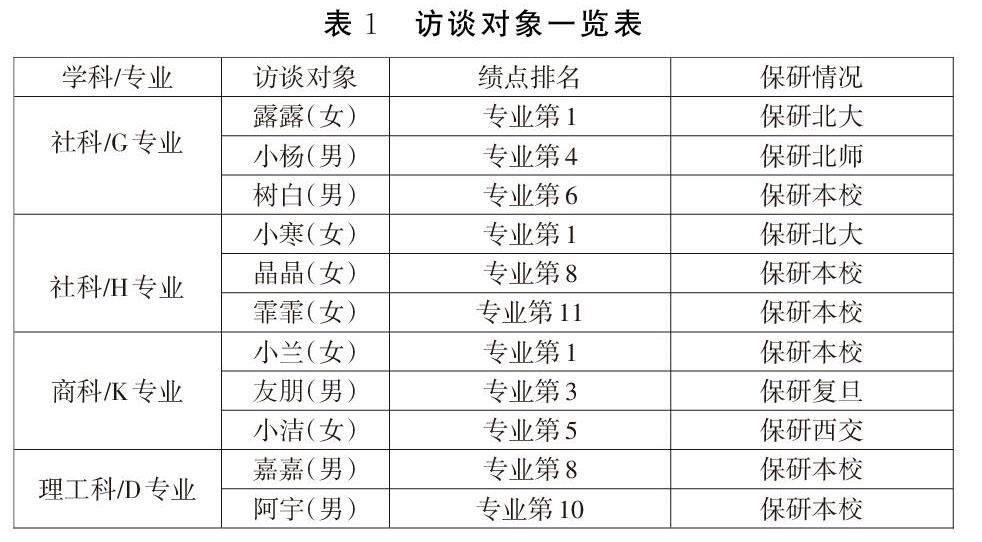

本研究借鑒布迪厄場域游戲理論,以“雙一流”建設高校H大學為研究個案,關注學分績點制下成功保研的學優生在洞察大學場域游戲規則的基礎上采取的策略主義行動,分析行動背后的深層邏輯。學生保研資格主要由平均學分績點確定,2022屆畢業生的保研資格由90%的平均績點和10%的綜合加分成績排名確定,學校平均保研率為25%。本研究選取的11名學優生都是在績點保研制度下勝出的大四學生。運用半結構訪談法,在抽樣過程中遵循目的性抽樣最大差異原則和信息飽和原則,我們共訪談了來自3個學院、4個專業11名成功保研的學生(見表1)。訪談內容圍繞本科期間學習生活、人際交往、個人收獲、未來發展等主題展開,并針對關鍵事件就個人想法進行追問。在分析訪談資料時,采用類屬分析與情境分析相結合的辦法,“將資料放置于研究現象所處的自然情景中,按照故事發生的時序對有關事件和人物進行描述性分析”[40]。

三、“先發制人”或“奮起直追”:

學優生策略主義行動的運作圖景

(一)學分績點制顯性與隱性游戲規則

中國高校學生選拔主要是通過開放的高考競爭模式進行[41]。高考分數是學生進入各層各類大學的“入場券”,由此也拉開了績點游戲的序幕[42]。本科生需要遵守大學場域內學分績點制的游戲規則,并重新被定義與分層。學分績點制是大學進行學生管理和評價的主導性制度,其顯性規則由本科生學籍管理、考試評價等文本規定,涉及學分和績點的生成、計算與轉化方式等。平均學分績點的計算方式取自統計學中對加權平均值的計算方法,在平均標準的基礎上通過權重區分課程之間的相對重要性。權重是針對某一指標的相對概念,并反映出特定指標在整體評價中的相對重要性。

在顯性規則之外還存在基于實踐的隱性游戲規則,學分績點制的隱性規則體現為:第一,績點和保研直接相關,進而與個人選擇和發展機會關聯;第二,績點作為高校場域的通用“貨幣”,能換取榮譽稱號、獎學金等符號和資源。其背后蘊含了“鞭策學習”“鑒別卓越”和“鑒定學生成就水平”等理論假設[43]。本科生在進入場域時,對場域規則、自身位置和其他行動者的態度不是全知全能的[44],以掌握游戲規則的先后和績點排名為參照,學優生大致可以分為兩種類型:一種是“先發制人”型學優生,大一就掌握績點規則并為獲得高績點而努力,且本科四年的績點排名保持在專業前25%;另一種是“奮起直追”型學優生,這部分學生一開始不了解績點規則且績點排名靠后,通過追趕課程績點才進入專業前25%,最終保研“上岸”。

(二)“先發制人”型“搶跑”與防御策略

嘉嘉的父母都是研究型大學的教師。嘉嘉還未邁入大學的門,父母就幫他明確保研是未來發展的第一目標。“我媽在招辦工作,負責研究生招生,她說過考研風險很大,讓我好好抓績點……我就屬于那種在大家懵懵懂懂的時候就先跑了的人。”家庭所擁有的文化與社會資本有助于本科生較早習得隱性游戲規則。提前獲知績點競爭規則的學生往往能在起跑線上“先發制人”,這也成為后續競爭中的先發優勢。小蘭學習經管專業,她一開始就聽取了學長學姐“努力學習”的建議,“學長學姐說,大一是拉開差距的階段,后來大家都起來了,就拉不開差距了,然后我就很努力”。基于地緣的學緣關系也有助于本科生洞悉學分績點制的隱性規則,建構其“先發制人”的學優生身份。“先發制人”型學優生在剛入學時采取“搶跑”策略,也在之后的學習中采取警惕“后來者”與守護“位置”的“防御策略”,而“數字游戲”和“關系游戲”是具體的防御策略。

“數字游戲”是一種通過做大體量、精算分數的方式進行績點角逐的策略,體現了學優生在學業競爭中“田忌賽馬”式“排兵布陣”的能力。小寒專業績點排名第一,回顧本科4年的學習歷程,她表示“我們年級在學院是出了名的‘卷王之王,但絕大多數人都是被裹挾的。我不知道誰是最卷的那個人,但你不做就不行,你不加點字數、文獻,就顯得你不認真。哪怕老師的原意不是這樣,我們也會這樣去揣測,因為擔心出問題,績點是我們想要的東西”。“被裹挾”表明“先發制人”型學優生為確保萬無一失,有意或無意地成為數字游戲的始作俑者。人文社科多以論文、課程匯報等具有主觀性的形式考察學習效果,而理工科學生的課程績點由客觀考試成績決定。作為工科生的嘉嘉說道:“我們刷績點就是做課后習題、記筆記,把這些理解到精通就可以考高分……在這之外我會研究保研加分條例,看哪些能加分,要沖一沖保研加分。”“先發制人”型學優生的防御策略不僅體現在課程學習中,而且向課外活動滲透。小寒即使績點成績第一,也不得不卷入課外加分競賽中,“大家對加分都很清楚,像計算機三級、英語口語都可以加分,大家基本有”。在“數字游戲”中,“為了分數而分數”使得教育成了一種自我證明,即用外在標準和別人的邏輯來證明自己的存在[45],這也引發了學生的過度自我監控[46],自我證明和自我實現背后隱藏著自我暴力[47]。

“先發制人”型學優生也會利用關系游戲維護“好學生”形象。小寒表示“我會強迫自己在課堂上刷臉……通過刷臉,老師不一定能把名字和你的臉對上號,但如果你再多去問問題,老師是能認識你的,這對老師打分有一些影響”。“刷臉”通過坐前排、課堂參與及師生互動實現,這有利于維護“先發制人”型學優生的“學霸”形象,也會增加獲得高課程績點的可能性。小寒進一步總結:“如果老師給分很均勻,課堂參與和主動提問會少很多,因為這對績點沒有影響。如果老師給分遵守正態分布,大家問問題甚至私下找老師交流的次數會多很多,知道還有努力空間。”師生交往中存在學生對老師偏好的“信息差”,學優生通過試探、打探等方式來彌補信息不對稱,進而做出行動選擇。

(三)“奮起直追”型突圍策略

大學場域內的運行規則難以被普通家庭悉知,學習社科類專業的小楊在“失敗的教訓”中逐漸了解績點評價的游戲規則,并通過“奮起直追”才躋身“學優生”行列。在大二評獎學金時,小楊切身體會到績點的“效力”,“獎學金申請都要前50%,而我排名60%往后。我花了很大心血才讓成績慢慢上來……大家的績點排名基本在前兩年就定了基調,后面想反超要付出比別人多數倍的汗水”。GPA主導的結果性評價過于強調“分數與排名”,甚至象征并控制了學生的未來[48],“奮起直追”型學優生為超越“先發制人”型學優生,不僅延續關系游戲,而且會強化“數字游戲”,甚至拓展“變軌”游戲。

“奮起直追”型學優生的“數字游戲”是“先發制人”型學優生的加強版,他們往往通過精算選課量以實現“彎道超車”。學習社科類專業的晶晶在績點競爭中不斷被同學“反超”,她表示:“越到后面競爭越激烈,有人計算每門課得拿多少分、均分達到多少才能把前一個人超了。加權就是這個邏輯,而他們就以這個為目的。”績點的邏輯是算數邏輯,也是工具理性邏輯,學優生在選修課中通過控制權重與課程“水分”來尋求階段性優勢[49]。“奮起直追”型學優生甚至要把課外保研加分成績放大到極限。作為工科生的阿宇表示:“我大二結束才慢慢把績點追上去,大三一年把保研加分能拿的都拿下,數學大賽、美賽,計算機四級該考都去考。”晶晶則坦白:“別人考計算機三級,那我就考四級,也能多加0.5分。”

“變軌”游戲是“奮起直追”型學優生掌握績點和保研的游戲規則后,通過改變競爭對手來獲得自身相對優勢的策略。H大學不強制要求但提倡課程成績呈正態分布,規定一門課的優秀率不超過25%,老師在成績調控上有一定的自由裁量權。在“正態分布”原則下,“優秀率”的分母是選同一門課的人,分子的最大數額被規定,學生能否進入“優秀”區間受群體競爭力的影響。大三是決定績點競賽結果的沖刺階段,當晶晶認識到自己處在保研危險地帶時,果斷采取“變軌”競爭策略。“我們專業的課很難,大家都很拼,而我很危險。大三我甚至不和同專業的人選一樣的課。我選了學院另一個專業的兩門課,其中1門是導師的課……跨專業選的課都是98分、99分,績點馬上就上來了”。跨專業選課因信息不對稱而存在一定風險,而“短距離—熟人關系”跨選課程的策略能有效降低風險。課程選擇中的“變軌”游戲意味著改變績點競爭的參照對手,尋找相對弱勢的對手來凸顯自身的相對優勢。與課程選擇“變軌”邏輯相似,學優生中也在“專業”變軌中提升績點排名以獲得保研資格。H大學自2017年實行學科大類招生改革,大一結束后再進行專業分流。小楊和朋友的專業分屬社科和商科,他們在專業分流時都選擇放棄績點競爭激烈的專業,在競爭不那么激烈的專業拿到保研資格后,重新回到競爭激烈的專業讀研。在高校改革過程中,學優生利用制度“縫隙”,探索并實踐“變軌”游戲,但這一游戲具有偶然性與不可持續性。

本科生逐步洞察大學場域的游戲規則,“先發制人”和“奮起直追”的學優生都以成為保研終勝者為目標。“先發制人”的學優生有先在優勢,卻也面臨“奮起直追”者的挑戰,雙方在“帶節奏”與“卷入”之間轉換。對此,德雷謝維奇指出大學的競爭游戲以個體化的“資質至上”為最終信條,而多重光環與競爭籌碼的暗面是“害怕失敗”的膽怯[50],他們在對外保研中強化了“只許成功,不許失敗”的教育流動話語。

(四)績點競爭“勝利者”的教育流動規則

“先發制人”和“奮起直追”型學優生保研成為績點競爭的階段性勝利者后,又將開啟新的外場保研競賽。大學排名以可視化的數據形式賦予學校以象征性價值[51],大學的聲望決定其準入門檻的高低,學生也從大學的象征價值中強化身份認同。學優生基于大學排名形成了保研流動的默會規則:專業績點排名越靠前,向上流動空間越大,保研學校理應更好,而本校保研是保底選擇,向下保研被視為“逆向讀研”。學習商科的小潔錯過了很多學校的暑期夏令營,加上本校研究生招生名額收緊,她最后不得不到一所位于西部地區的“985”學校讀研,她表示“我一開始覺得‘985(學校)畢業,你(讀研)還是得讀個‘985,人生不能往后退……”在學校和學科排名體系下,如果研究生就讀學校及專業的排名不如本科學校,往往形成“逆向讀研”的主觀感受,在“人生后退”的認知下學優生面臨自我認同困境與心理壓力[52]。

小寒則隨著績點排名的變化不斷調整保研目標學校。“我一開始的目標是要讀研,上本校的研究生都可以,后來績點到第五,我覺得要上中山大學,再后來成專業第一了,我就試了復旦和南京大學,拿到這兩個學校的offer了,我覺得還得再往前走,最后(保研)過了北大。”小寒在保研過程中實現了社會期待的教育流動目標,也符合默會的流動規則,只能向上、不斷向上。因為通知錄取和確認錄取的時間都非常短,小寒常常糾結于到手的offer和更高的未知未來的比較之中,選擇放棄也需要超人的勇氣。“準備夏令營很痛苦,還不能跟人說自己的焦慮……我是專業第一,我們專業的同學都不是我的競爭對手,但他們還是會有一些小動作和小心思……”虛報、瞞報甚至是謊報參加夏令營真實情況的“小動作”是學優生在對外保研中常見的策略。從個人利益出發,同專業的學優生在對外保研時處于競爭非合作狀態,而“優中求優”者的“焦慮”也會被視為一種“凡爾賽”。

四、評價權力:學優生策略主義行動的生成邏輯

學優生在大學場域里需要遵守相應的游戲規則,并根據自身所處的位置采取策略來維護或爭取位置。在位置爭奪中,學優生的策略主義行動既受場域內規則影響,體現出場域內基于評價體系區分原則的權力運作過程;又受整個社會文化規范和運作邏輯的影響。

(一)績效型社會評價權力的生成

大學是文化資本占主導的、相對獨立的場域,但其內在結構與運行也受其他場域邏輯的影響[53]。20世紀80年代興起的新公共管理主義推動了效率、競爭和問責等價值觀念的流行,政府和金融領域首先引入市場競爭機制,強調考核和績效責任,追求效率和效能,現代政府被描述為“競爭型政府”,而我們也生活在“績效型社會”(performativity society)[54]。外部興起的以績效為核心、以精細的量化考核為杠桿、以獎勵和懲罰為手段的績效主義逐漸向大學場域轉移[55]。量化評價基于自身的通約能力和規訓能力逐漸在大學場域獲得合法性與權威[56]。量化評價的通約能力表現為將“質量轉化為差異、將差異轉化為數值”,進而使人們能快速地掌握,為理性決策提供參考依據[57]。在學生評價過程中,國際通用的績點評價設置了“A-F”字母評分系統,字母代表著預先確定的質量點數[58]。學分績點制是基于數字計算和排名的量化評價模式,在以數字等級符號為核心的評價實踐中,字母或數字符號對學習過程進行通約,將異質的學習效果和個體特性進行量化、評級和分等,學習被降格到次要位置,數字符號被上升為一種不可動搖的實體[59]。

現代社會是崇尚理性和績效的社會,大學場域中GPA主導的量化評價正好滿足了人們對客觀性、科學性和標準化的追求,進而具有了合法性。跑贏績點制度成功保送北大的小寒表示:“我信任老師以及不同老師給的成績,我不信任具體的個人。我不能接受任何一個人來決定我能不能保研以及我要去哪里,但如果是成績說了算就很好。所以我非常贊成績點,或者說我才是和它處于共謀狀態的。”評價的權力源于被評價者的承認,績點和排名等通約機制將個體學習中質的差異轉化為量的差異,這減少了主觀臆斷性,具有“分數面前人人平等”的公平性,獲得了普遍的信任與認可。績點評價成為一種權力也產生于對被評價者自主性的干預,即對行動者目標和實現目標的手段的干預[60]。“先發制人”型學優生一開始就參照績點評價規則設定目標,并采取符合績點分布規則的策略;而“奮起直追”型學優生意識到目標設定、學習方式與績點評價存在偏差時,往往根據評價規則重塑目標,為獲得優質位置、適應規則而采取突圍策略。

(二)評價權力下的地位獲得機制

個體在大學場域中的位置本該由占有的資本總量和資本類型決定,但在量化評價主導大學場域運行邏輯的情況下,學生的位置直接由量化評價結果——平均學分績點規定,而非由學生實際掌握的文化資本確定。因此,績點成為學優生競爭的稀缺資源,資源是一種客觀存在,而競爭是實現資源流動、建立關系結構的重要方式。嘉嘉形象地將績點競爭和“分蛋糕”進行類比,“績點和保研就像做蛋糕,蛋糕只有那么大,分蛋糕的人在增多,我們為了多得就只能從別人那里搶走蛋糕。同樣,我們都知道保研名額只有那么多,我也只有從別人那不斷搶奪資源、不斷競爭”。評價權力是一種隱形的權力,在對學生進行分類與排名中也制造贏家和輸家,強化學生之間的競爭乃至博弈關系。

績點競爭的結果是勝利者獲得資源和機會,而失敗者失去機會,績點評價建構起贏家認同[61],在保研競爭和升學流動中產生“贏家通吃”的意外后果。學優生在競爭和評價體系中不斷確證自身的位置,并成為自我認同的來源,追求績點的符號價值與追求自身在高校中的位置認同具有同構性。為了避免淪為輸家,處在不同位置的學優生既要臣服于既有的游戲規則,又要不斷采取新的策略來進行位置防御和突圍。“先發制人”和“奮起直追”型學優生在了解績點的符號價值后,所采取的防御和突圍策略是對自身在大學場域中位置的維護和爭奪。另外,大學場域內的分類與排序也會受到經濟、政治等其他場域邏輯的影響。文憑是由大學頒發的制度性文化資本,柯林斯指出文憑是進行社會交換的憑證,成為職業獲得的準入證[62]。隨著大學持續擴招,文憑在升學和就業市場中不再占據絕對優勢,本科期間獲得的平均學分績點不僅是本科生在大學場域中確定位置的資源,而且越來越成為升學和就業市場人才選拔過程中衡量個人能力的補充性評價指標。這表明績點競爭的結果產生溢出效應,成為個人長遠發展和地位獲得的“敲門磚”與參照指標。

(三)保研流動規則的社會文化機制

學優生在對外保研中建構的保研流動規則既體現了績效社會量化評價向大學領域的滲透,又體現出社會文化期待的影響。大學排名是量化評價滲透到各個領域的具體體現。大學排名以“結果的可計算性”為基礎,并由以專業知識為支撐的專家系統建構。經過專業化操作程式進行抽象化處理后,大學被放置在“依照一定技術邏輯所建構的抽象系統的相應位置上”[63],并成為社會信任的重要基礎。學優生在對外保研中形成的“向上流動”“本校保底”的流動話語源于對大學排名和專家系統的信任。“逆向讀研”意味著即使學歷等級在提升,但讀研學校在大學排名中的位次在下降,學優生以此為標準將會產生一種主觀與客觀共同作用下的“學歷倒退”認知。

學優生的策略主義行動也受社會文化期待的影響。中國傳統文化中“學而優則仕”的思想產生了當代學歷主義價值觀,由此衍生出的“攀比文化”廣泛存在于評價實踐中,也引發學優生的過度焦慮,甚至導致行為失范[64]。本科生在“萬般皆下品,唯有讀書高”和“人往高處走”的文化氛圍下也形成重視教育的慣習。“讀書”的目的是獲取“功名”,是實現向上流動的手段。文化期待和量化評價共同強化學習過程中的工具理性思維,正如學習競爭中的策略主義行動一開始只是少數“卷王”采取的“灰色”手段,運用“策略”往往帶來一種“恥感”體驗,“恥感”以一種否定性的方式表達教育中的內在規定性,為學習中的“善”提供了尺度[65]。在競爭壓力下,少數人的策略主義行動形成示范效應,“我一開始不在乎績點的邏輯……后面我也會卷,既然你們都用一些小手段,那我為什么要這樣佛呢?”(晶晶)學優生的策略主義行動不再是具有否定性的“恥感”體驗,而是被賦予了新的意義解釋——大家都在使用的“小伎倆”,策略主義行動成為學優生保研流動的手段,也成為學生群體新建構的慣習。

五、結論與討論

本研究以學優生為切入點聚焦于研究型大學本科生教育中的學生評價。績效型社會量化考評規則向大學場域的滲透,導致以精細的量化考核為杠桿的績效評價成為大學場域中的主導性規則,并在學習場域中演化為績點游戲規則。學優生洞悉績點游戲規則的時間有先后,“先發制人”型學優生率先洞察游戲規則,在“搶跑”的基礎上采取以“數字游戲”“關系游戲”為代表的防御策略,在“起跑線上”落后的“奮起直追”型學優生則實踐突圍策略。學優生出于對客觀、科學和公正的追求而認可績點評價的權力。在評價權力的作用下,績點和排名直接規定了學優生在大學場域中的位置及其在保研升學中的流動距離,而學優生出于地位獲得和社會文化期待的考慮最終選擇與量化評價合謀。

本研究的進一步啟示在于:第一,績效型社會量化考評發揮功效的關鍵是考評后的獎勵與問責機制,突出了權力、利益的政治邏輯與經濟邏輯。大學場域本應以育人的文化邏輯為核心,但難免會受績效型社會運作邏輯的影響,因此學生評價改革的核心不在于改變學分績點制的具體形式,而是要逐步將平均學分績點和學生發展、機會獲得等利益脫鉤,然后再重新跟本科生學習質量評價掛鉤,凸顯大學育人的文化邏輯。第二,績點符號意義的精細化表明大學文憑貶值的深化。在同等文憑的條件下,績點成為人才選拔市場中的替代性篩選指標。對此,一方面需要明確績點符號表征知識獲得情況的本體性價值[66],引導評價對知識本身和學生成長的關注;另一方面,大學也要引導本科生樹立多元發展目標,學習和探索多樣化知識。第三,明確大學績點競爭生態受社會經濟發展形態的影響。在后疫情時代,本科生有強烈的規避風險、追求確定性和穩定性的心態,但在整體就業不景氣的情況下,保研升學近年來成為本科生的首要選擇,大學場域內績點競爭愈發激烈。對此,需要穩定市場環境,加快形成“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”[67],為鼓勵本科生就業和創業提供條件。

【參考文獻】

[1][62](美)蘭德爾·柯林斯.文憑社會:教育與分層的歷史社會學[M].劉冉,譯.北京:北京大學出版社,2018:62,220.

[2][3]教育部:2023年高等教育毛入學率超60%[EB/OL].(2024-03-02).http://baijiahao.baidu.com/s?id=1792368861042675675&wfr=spider&for=pc.

[4]王陽陽.文憑主義下教育的異化與批判——讀蘭德爾·柯林斯的《文憑社會:教育與分層的歷史社會學》[J].清華社會學評論,2018(02):232-246.

[5]王伯慶,王麗.2023年中國本科生就業報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2023:9-11.

[6]中國教育在線.2022年中國學生出國留學趨勢調查報告[R/OL].[2023-10-01].https://www.eol.cn/e_html/report/osr2022/content.shtml.

[7]中國教育在線.2022年全國研究生招生調查報告[R/OL]. [2023-06-20].https://www.eol.cn/e_ky/zt/report/2022/detail.html.

[8]徐菁菁.頂尖高校:績點考核下的人生突圍[EB/OL].(2020-09-11)[2022-09-20].https://www.lifeweek.com.cn/article/110945.

[9]呂曉芹.我國高校學分績點制建構定位[J].高教探索,2017(06):51-55.

[10]祗新生,張君維,周振軍.高校學分制教學管理的問題及對策[J].中國高教研究,2005(03):84-85.

[11]姚計海,張玥欣.考試成績正態分布的誤用及評價改進對策[J].中國考試,2023(07):76-83.

[12][14]劉云杉.拔尖的陷阱[J].高等教育研究,2021,42(11):1-17.

[13]苑津山,幸泰杞.“入局與破局”:高校學生內卷參與者的行為邏輯與身心自救[J].高教探索,2021(10):123-128.

[15]Pulfrey C, Buchs C, Butera F.Why Grades Engender Performance-Avoidance Goals: The Mediating Role of Autonomous Motivation[J]. Journal of Educational Psychology,2011, 103(03):683-700.

[16][42][50](美)威廉·德雷謝維奇.優秀的綿羊[M].林杰,譯.北京:九州出版社,2021:11,12,17.

[17]牛新春.應試教育的印記:重點大學學生自主學習策略的實證案例研究[J].現代大學教育,2017,168(06):77-89+112.

[18][36][41][49]劉云杉.自由選擇與制度選拔:大眾高等教育時代的精英培養——基于北京大學的個案研究[J].北京大學教育評論,2017,15(04):38-74.

[19]中國教育在線.985大學,取消績點[N/OL].(2023-12-19)[2023-12-30].https://kaoyan.eol.cn/nnews/202312/t20231219_2549722.shtml.

[20][44](英)邁克爾·格倫菲爾.布迪厄:關鍵概念[M].林云柯,譯.重慶:重慶大學出版社,2018:67,67.

[21][25][27](法)皮埃爾·布迪厄,(美)華康德.反思社會學導引[M].李猛,李康,譯.北京:商務印書館,2015:122,124,125.

[22][23][39]高宣揚.布迪厄的社會理論[M].上海:同濟大學出版社,2004:137,139,137.

[24][26][29][31][53](美)戴維·斯沃茨.文化與權力:布爾迪厄的社會學[M].陶東風,譯.上海:上海譯文出版社,2012:142-143,144,100,146,148.

[28]傅敬民.布迪厄符號權力理論評介[J].上海大學學報(社會科學版),2010,17(06):104-117.

[30]章興鳴.符號生產與社會秩序再生產——布迪厄符號權力理論的政治傳播意蘊[J].湖北社會科學,2008(09):50-52.

[32][47]曹永國,張亞平.大學優績主義的審思及超越[J].高等教育研究,2022,43(03):1-14.

[33][48]郭芳芳.大學中以GPA為主導的考試文化和以過程為主導的評價文化[J].江蘇高教,2012(03):74-77.

[34][46]林小英,楊芊芊.過度的自我監控:評價制度對拔尖創新人才培養的影響[J].全球教育展望,2023,52(04):14-32.

[35](美)布雷恩·J.麥克維.日本高等教育的奇跡與反思[M].徐國興,譯.上海:華東師范大學出版社,2020:104-105.

[37]Beyaztas D I, Senemoglu N.Learning Approaches of Successful Students and Factors Affecting Their Learning Approaches[J]. Education and Science, 2015, 40(179) :193-216.

[38]黃亞蘋.分層與競爭:學分績點制下本科生的策略主義行動及后果研究[D].武漢:華中科技大學,2022.

[40]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000:294.

[43](美)哈瑞·劉易斯.失去靈魂的卓越:哈佛是如何忘記教育宗旨的[M].侯定凱,譯.上海:華東師范大學出版社,2012:107-111.

[45]項飚,吳琦.把自己作為方法——與項飚談話[M].上海:上海文藝出版社,2020:230.

[51][63]鐘秉林,陳昱澤.大學排名所隱喻的時代挑戰與理性超越[J].大學教育科學,2023(05):4-13.

[52]蒲俊杰,陳若妍.逆向讀研的“985”高校學生社會支持尋求——基于社交媒體使用的視角[J].青年研究,2023(05):33-44+95.

[54]Ball S J. Performativities and Fabrications in the Education Economy:Towards the Performative Society?[J].The Australian Educational Researcher,2000,27(02):1-23.

[55]楊小芳,賀武華.新管理主義對公共教育改革的影響及其反思[J].教育發展研究,2013,33(10):73-77.

[56]盧陽旭.同行評議和量化評價的制度化及悖論——基于評價社會學的視角[J].科學與社會,2023,13(02):39-50.

[57]林小英.量化通約機制下的反應性行動:縣域學校校長的“事”和“理”[J].北京大學教育評論,2022,20(04):19-51+185.

[58]Soh K C. Grade Point Average:What's Wrong and What's the Alternative?[J]. Journal of Higher Education Policy and Management,2010,33(01):27-36.

[59]熊進.符號視域下大學學術評價之批判與變革[J].高教探索,2020(01):17-23.

[60][61]張乾友.在三維社會關系網絡中理解評價性權力[J].南京社會科學,2018(03):76-84.

[64]石中英.回歸教育本體——當前我國教育評價體系改革芻議[J].教育研究,2020,41(09):4-15.

[65]高兆明.恥感與存在[J].倫理學研究,2006(03):1-5.

[66]田賢鵬.從符號到知識:高校教師學術增值評價的困頓與進路[J].復旦教育論壇,2022,20(06):12-18.

[67]習近平.加快構建新發展格局 把握未來發展主動權[J].前進論壇,2023(07):15-16.

基金項目:湖北省教育科學規劃2023年度重大招標課題“基礎學科拔尖創新人才培養的路徑和對策研究”(2023ZD008);國家社會科學基金重大委托項目“新興青年群體的利益訴求與政治傾向研究——國家治理現代化視角下新興青年群體的社會整合”(21@ZH025)。

Strategic Actions of High Achiever Students and the Generative Logic Under the GPA System

Huang Yaping,Zhang Yanglei,Wang Xiying

Abstract: The Grade Point Average (known as GPA) System, as an internationally recognized assessment system for evaluating the quality and quantity of student learning, is closely related to the personal development of undergraduate students. Drawing on Bourdieu' theory of "field", this study takes University H, a "double first-class" university, as an example to explore the strategic actions of high achiever students and the corresponding generative mechanisms under the GPA system from the students' perspectives. On the basis of insight into the rules of the GPA system, the students grouped as "pre-emptive" and "catch-up" adopt defensive strategies and breakout strategies respectively. They take strategic actions such as "number games", "derailment games" and "relationship games" in the learning process. High achiever students also establish the tacit rules in competing for recommended postgraduate programs. This study finds that quantitative evaluation has become the dominant principle in universities in the name of its scientific and objective characteristics. The GPA defines an individual's position in college and high achiever students recognize the symbolic power of quantitative evaluation through position competition. Under the cultural expectation of valuing education, they also reproduce the educational discourse of "getting into a university with a higher ranking" "staying in the same university" and "getting into a university with a lower ranking". A higher education system that aims to cultivate innovative talents needs to understand that the GPA system has a limited role in the talent selection, and it is necessary to avoid the excessive expansion of the selection function of quantitative evaluation, which may undermine the function of education and limit the creative development of students.

Key words: GPA system; high achiever students; strategic action; student assessment

(責任編輯 鄭昕郁)