無限剝削:算法資本主義的剝削機制及其主體悖論

[摘 要]算法資本主義是當代資本主義發展的新形態。算法的資本主義應用驅動了資本主義生產方式的重大變革,表現為算法的資本化和資本的算法化,算法的生產力化和生產關系的算法化,進而引發勞動的多重化變革。算法資本主義仍然是以生產剩余價值作為直接目標和決定性動機,只不過它以平臺為依托利用算法極端化了生產剩余價值的方式,即極端化了絕對剩余價值剝削和相對剩余價值剝削,實現了資本的的冪數式積累和無限剝削。算法代表著迄今為止人類生產力水平發展的最高階段和水平,但它的資本主義應用沒有實現資產階級所宣揚的自由、民主、平等、博愛等普世價值,反而引發了一系列主體悖論。算法社會主義則利用算法構建了正義的制度機制,是人類技術文明發展的新形態。

[關鍵詞]算法資本主義;無限剝削;主體悖論

[中圖分類號]F0[文獻標識碼]A[文章編號]1672-1071(2024)03-0052-12

以大數據、人工智能、移動終端、機器學習等為代表的算法技術的當代資本主義應用正按照摩爾定律呈現出指數級增長并推動算法資本主義發展壯大。基于此,算法資本主義成為近幾年國內外學界關注研究的新課題,如美國學者海瑟姆·卡拉爾(Haytham Karar)認為,算法具有分類、排序和預測的能力,已經成為全球資本主義網絡的基本特征。算法資本主義在資本主義市場的全球網絡中獲得了越來越高的主導地位[1];詹姆斯·H.米特爾曼(James H. Mittelman)認為,算法資本主義的崛起標志著可以通過算法和人工智能的結合來提取數據,這種結合構成了一種強大力量,改變了全球治理的規則和話語體系[2];國內學者孫亮認為,算法已經滲透到資本主義生產關系當中,成為當代資本主義維持其自身運轉體系和實現資本增值的基本要素,并形成了“算法資本主義”[3]。可以說,算法資本主義代表著當代資本主義社會發展的新形態,是數字資本主義發展的較高級樣態和階段①[4]。但是,算法并沒有改變資本主義的剝削本性,相反,還造成了更為隱性且日漸嚴重的勞動剝削和悖論。基于歷史唯物主義和馬克思主義政治經濟學分析方法透視上述現象,有助于我們深刻認識算法資本主義的本質,并為算法的社會主義正義建構提供理論參考和實踐指引。

一、 算法資本主義的技術基礎

算法資本主義是資本主義現代工業文明和現代科技進步的產物。資本主義伴隨著工業化的發展而發展。馬克思指出:“撇開火藥、指南針和印刷術的發明不談——這些都是資產階級發展的必要前提。”[5]先進的科學技術不斷應用于社會化大生產,推動資本主義工業化的發展,實現了資本主義由低到高的階梯性進步,并為數字資本主義發展奠定基礎。到目前為止,資本主義的發展已經歷經五個主要階段[4]:

資本主義發展的第一階段是資本主義工廠手工業——包含“混成的工廠手工業”和“有機的工廠手工業”兩種基本形式——其實質都是工人聯合協作進行產品生產。資本主義發展的第二階段是資本主義機器大工業,即機器體系代替簡單協作、勞動和工具進行社會化生產,其典型特點是用機器生產機器。馬克思說:“大工業必須掌握它特有的生產資料,即機器本身,必須用機器來生產機器。”[6]441資本主義發展的第三階段是壟斷資本主義工業化發展階段,即“成立卡特爾、辛迪加和托拉斯”,“大銀行占壟斷地位”并支配國家的全部經濟生活,“原料產地被各托拉斯和金融寡頭占據”,“國際卡特爾開始(在經濟上)瓜分世界”等[7]6970。資本主義發展的第四階段是數字資本主義發展階段,以互聯網為核心的信息技術滲透到資本主義經濟文化發展的方方面面,數字平臺日益發展壯大,形成了資本積累的新體系。網絡化、平臺化、信息化、智能化構成數字資本主義的基本特征,并日漸形成“物聯網+人工智能”的智能型大機器生產體系[8]。

算法資本主義是數字資本主義發展的較高級階段,也可以稱作資本主義發展的第五階段[4]。在這一階段,互聯網、大數據、云計算、智能手機與人實現了深度融合,并重組了資本主義市場空間。特別是數字平臺尤其是智能手機已成為當代經濟全球化的重要技術力量[9]。由于智能手機的全球普及,平臺經濟不斷發展壯大并在全球資本主義市場中占據主導地位,算法成為平臺經濟中最為活躍的生產要素及其得以高效運轉的現實保障,并實現了對當代資本主義生產方式的重構。這樣,算法資本主義的基本技術架構是“(互聯網+智能手機/計算機+平臺+算法)+人”的相互疊加,即“智能手機+人”的綁縛實現了人能通過“互聯網+手機+平臺”參與到資本主義生產、分配、交換、消費的各環節中,平臺又能利用算法不斷分析、測算、誘導、規訓人在平臺的各種偏好和行為②。算法資本主義經濟便是“由新的技術產品和服務(如智能手機、應用程序和平臺),科學專業(如數據科學、人工智能),技術科學對象、過程、知識主張,特定金融邏輯等驅動的”[10]。可以說,算法資本主義就是將智能手機、平臺、算法等移動智能技術與資本主義經濟模式相結合,以提高企業的生產效率和市場競爭力,實現利潤最大化和市場統治。

二、 算法資本主義的生產方式變革

算法的資本主義應用驅動了資本主義生產方式的重大變革。首先表現為算法被資本化,并成為資本“青睞”的增值機器,成為一種強力的資本和勞動要素。當它和既有資本主義生產資料相結合,便成為一種重要生產力,推動生產關系的算法化變革,進而又引發了勞動方式的多重變革。

1. 算法的資本化和資本的算法化

算法和資本的“聯姻”“雙向綁縛”既是資本“力圖用盡可能少的花費——節約人力和費用——來生產一定的產品……用最少的資料來達到生產的目的”[11]619,也是算法的使命,“成為生產財富的手段,成為致富的手段”[12]356357。算法不斷被嵌入到資本運行的環節當中,成為資本的一種形式,成為資本實現增值獲利的有機組成部分。算法和數據被作為一種重要的生產資料和商業資源用于企業的生產經營活動的全過程中。通過數據分析,企業能不斷改善產品服務,進行個性化推送,提高市場營銷效率,占據更大市場份額。資本不斷借用算法來實現平臺的高效率運作。為了提高產品交易頻率,降低交易風險,增加用戶對平臺企業的“好感”和黏性,越來越多的資本家利用算法進行企業決策和管理,這又使得算法成為資本市場不可或缺的部分。平臺的本能就是利用算法實現更多的產品生產,獲得更多的財富增長空間[13]。算法則在資本的推動下不斷地升級算力,實現迭代升級,成為資本借以增值的最為可靠的技術“盟友”。

2. 算法的生產力化和生產關系的算法化

在馬克思看來,唯一的生產力是勞動生產力,而勞動生產力是隨著科學和技術的不斷進步而不斷發展的。科學技術越進步發達,人的勞動生產力價值越高。在算法資本主義社會,算法已成為人工智能和機器學習的技術基礎,代表著資本主義科學技術的高級水平,并且“以一種前所未有的方式與規模滲透到資本主義文化的方方面面,成為資本主義發展不可或缺的工具和動力”[14]515。算法的生產力化具體表現為生產決策的數據驅動、生產流程的自動化、供應鏈管理的智能化以及設備的聯網生產。算法資本主義具有“資本主義生產特別發達”的技術特征。算法成為當代資本主義大工業生產的最核心的動力引擎。

算法的生產力化決定著生產關系的算法化。算法的資本主義應用并沒有改變資本雇傭勞動的經濟生產關系,但卻大規模加快了勞動者同其所創造的生存資料的分離。數字資本家利用平臺壟斷勞動者賴以生存的物質生活資料,勞動者只有借助平臺才能生存。這樣,算法便能利用壟斷優勢決定整個平臺的生產、消費、分配和交換關系。平臺經濟促使整個勞動力市場發生結構性變革,把生產物質商品的傳統勞動者轉變為主要生產非物質商品的數字勞動者,勞資關系演變為非正式的雇傭關系,即勞動者往往被歸類為獨立外包商,產銷者的聯系由于平臺的去中心化而變得更為直接緊密[1]522523。資本主義的生產關系由于平臺的聚集效應實現了經濟關系的算法化,即建立在生產資料私有制基礎上的不同社會交往關系和相應的產品分配形式都在平臺的“算域”中受到算法的“測算”和“調整”。

3. 勞動的多重化變革

基于上述變革,勞動力市場也發生了巨大的結構性變革,越來越多人被平臺綁縛,成為平臺產品的生產者、銷售者或消費者。以外包勞動、受眾勞動、玩樂勞動、消費性勞動等為代表的一系列數字勞動成為人類勞動新形態。這樣,算法與勞動的緊密疊加引發了勞動形式的多重變革,具體表現為:

一是用戶活動的勞動化。在馬克思、恩格斯看來,包括人的勞動在內的一切活動本質上應是自由的,是“人的自由活動”。資本主義生產方式則把人的勞動轉變為勞動力,當作商品買賣。同樣,用戶在平臺的活動本質上也應當是一種自由自覺的活動,他的活動是其自由意志的體現,但算法平臺的資本主義生產屬性卻又將用戶在平臺的所有活動轉化成為一種勞動力生產形式,使其貫穿于經濟生產、分配、流通和消費的各環節。用戶活動,包括其瀏覽、逗留、點贊、評論、聊天、購物、打車、學習等一切活動都被算法一一“捕獲”而制造成信息產品:一是作為平臺信息再生產的勞動資料,二是作為數據商品買賣出售,三是作為平臺進行個性化推薦的推薦、誘導、規訓、營銷的基本依據。用戶在平臺的自由活動被平臺轉化成一種有目的性的生產性活動。用戶的在平臺的“玩樂”成為一種新型勞動形式。他在平臺活動的時間越長越頻繁,平臺的生產效率即信息產品的生產速度就會越高。

二是勞動管理的“差序化”。根據用戶、商家、數字勞工對平臺的貢獻率,或者他們的工作類型、工作經驗和業績等因素,算法平臺借鑒了游戲程序針對玩家所設定的等級機制而對他們采取“差序格局”的管理機制。如某外賣平臺根據外賣員每月完成的訂單數、總里程、工作時長、好評率、準點率、晚點率等指標而將其評定為由低到高的七個不同騎士等級,即普通騎士、白銀騎士、黃金騎士、黑金騎士、鉆石騎士、圣騎士、神騎士[15]。有些平臺還會把用戶評級為LV1~LV8八個等級。數字勞工/用戶的等級越高,平臺對其所進行的獎勵、補貼和推薦機會就會越多,但對其工作的強度和難度的要求也會越高;而等級越低,平臺就會給予其低補貼或進行相應的流量限制。

三是勞動時空的無邊界化。“智能手機+平臺+互聯網”的移動性能使人只要帶上手機便能在任何時段、任何地點從事生產性勞動。現代人類活動由于移動通訊技術的賦能呈現出無邊界化的時空特征:一方面,平臺的勞動生產呈現為全時段性。在移動手機平臺,用戶可隨時隨地生產并傳播信息;平臺勞工的工作與休閑時間被模糊,必須無時無刻在算法壓力下工作;平臺商家可以一天24小時不間斷地生產出售商品。另一方面,平臺勞動生產呈現為全時空性。美國學者曼紐爾·卡斯特就曾指出:“新信息技術可以讓工作任務分散化,同時即時地在互動式通信網絡里協調整合,不論是跨橫各大洲陸,或是在同一棟大樓的不同樓層。”[16]329這就是說,人只要帶上一部手機或電腦,就可以在任何地點為平臺而工作。平臺能夠把不同地點的用戶、勞動者、商家有機整合協調起來。

四是勞動過程的情感“劫持”。平臺企業為了提高服務質量,維護自身良好聲譽,往往會對平臺勞工進行情感管理,即要求其在勞動過程中“有耐心”“面帶微笑”“使用禮貌用語”“保持樂觀心態”等,以博得平臺用戶的“好感”“好評”。盡管這可能淪為平臺勞工的“演戲”,但算法設計的“用戶情感至上”原則和反饋評級系統決定著他們不得不這樣做。情緒勞動成為平臺勞工額外且必要的組成部分。同時,平臺還會通過算法營造一種虛假的消費主義意識形態文化景觀,向用戶推薦他們可能感興趣的商品或服務,“劫持”用戶情感,操縱他們的消費喜好和購買決策。通過算法的意識形態規范、情感誘導、行為控制,平臺就可以左右用戶的消費習慣。

五是勞動監控的智能化。傳統資本主義勞動監控主要是“管理者→勞動”的直接“在場”監控,工作場所是一個“全景監獄”,受到資本家的“目盯眼視”;電子攝像頭的廣泛運用將勞動監控升級為“管理者→攝像頭→勞動者”的半自動化監控,勞動過程受到攝像頭的全程記錄;算法則進一步將勞動監控升級為“管理者→平臺→勞動者”的全自動智能化監控。算法監控是基于人工智能的數據采集分析機制而對勞動者、用戶、商戶進行數據追蹤監督。算法利用平臺自動收集分析每一個人的生物特征、檢索歷史、消費習慣、家庭住址、財務狀況、興趣偏好、出行路線等,并生成類似于“超級全景監獄的自動化數據庫”。這種“數據庫像監獄一樣連續不斷地在暗中系統化地運作著,收集個人資料并組成個人傳略……瞬息之間就可以流向全球范圍的賽博空間,對人們實施監控。數據庫無需任何獄卒的眼睛就能‘審查我們,而且他們的審查比任何人都更加準確、更加徹底”[17]98。

六是勞動生產的低酬化或無酬化。在臉書、推特、谷歌、亞馬遜等數字平臺,除去部分有酬的數字勞工外,平臺將絕大多數用戶轉化為“生產性消費者”,用戶參與平臺的整個消費過程也是一種生產過程,即他們生產的一系列數據將被制作成產品打包出售給廣告商,廣告商會對這些數據進行分析以制定利潤最大化的個性推薦策略,而成為平臺企業獲取巨額利潤的“數字黃金”“數字石油”。但是,用戶這一系列勞動卻是無酬的。同時,平臺還往往會將一系列工作,如產品設計、服務點評、意見征詢、項目評估等,外包給平臺用戶而使其無償為平臺工作。而對于線下數字勞工,他們的境遇同樣也很糟,如在富士康工廠,工人遭受著軍事化管理、強迫工作、無薪加班、罰款(如不支付工資)、擁擠的住宿、低工資、強制實習、有毒的工作場所等[18]。

三、 無限剝削:算法資本主義剝削的極端化

算法資本主義對剝削的極端化主要是借助“智能手機+互聯網+平臺+算法”實現。平臺強壟斷是算法資本主義企業實現無限剝削的基礎。平臺作為一種“數字基礎設施”,匯聚了包括客戶、廣告商、服務商、生產商、供應商、勞動者等在內的不同用戶群,并且基于用戶的使用而產生連鎖式的網絡效應,注冊使用的人越多,越多的人便會注冊和使用[19]。由于平臺經濟的產品生態系統——包括軟件和昂貴的硬件——會產生高昂的轉換成本和強大的競爭壁壘,這又會賦予平臺強大的市場壟斷力量,并阻礙有限競爭[20]。這樣,大型數字平臺便會日漸成為一個統一一切的平臺,平臺借助算法并基于贏家通吃的模式,實現強壟斷、強競爭,并最終實現強剝削,即實現剩余價值剝削的極端化。

平臺極端化剩余價值剝削并沒有改變資本主義生產剩余價值的普遍規律。在馬克思看來:“資本主義生產不僅是商品的生產,它的實質是剩余價值的生產。”[6]582馬克思將剩余價值總量公式概括為:

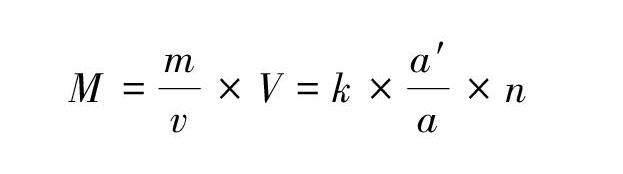

M =mv×V=k×a′a×n

根據上述公式,提高剩余價值總量(M)有如下四種典型方式:在保持單個平均勞動力價值(k)不變的情況下:①保持工人人數不變,提高對工人的剝削強度;②增加工人人數,保持勞動強度不變,如讓婦女兒童參加工作,但支付其很低工資;③增加工人人數,同時提高對工人的剝削強度;④提升單個平均勞動力價值,或增加高級技術工人人數,提高對工人的剝削強度。而提高對工人的剝削強度通常有兩種辦法,一種是增加絕對剩余價值剝削,如加班、換班制度;一種是增加相對剩余價值剝削,如協作、使用機器。算法資本主義作為資本主義發展的較高級樣態,仍然是以生產剩余價值作為直接目標和決定性動機,只不過它以平臺為依托利用算法極端化了上述生產剩余價值的方式而達到利潤的冪數式積累和無限剝削,具體表現如下:

1. 算法平臺極端化了絕對剩余價值剝削

馬克思指出:“把工作日延長,使之超出工人只生產自己勞動力價值的等價物的那個點,并且資本占有這個部分剩余勞動,這就是絕對價值的生產。”[6]583算法資本主義利用平臺極端化絕對剩余價值剝削主要帶有兩個突出特點:

第一,把剝削對象由雇傭工人極端化為與平臺相關的所有人。傳統資本主義的剝削對象主要為雇傭工人,算法資本主義則由于其技術的升級衍化而把與平臺相關的所有人都納入其產品生產的整個過程:一是平臺工人(互聯網零工)。平臺工人大多數是自由勞動者,他們依靠平臺謀生,如Uber和滴滴出行司機,在線使用Fiverr、Upwork或Freelancer等尋找工作的自由職業者;二是“勞工貴族”。“勞工貴族”特指那些在數字企業中擁有高技能、高工資的人(如工程師、設計師、職業經理人等);三是線下工人。工廠的智能化是要實現工業產品生產、分配、處理、維修、處置等的自動化,但這并沒有解放線下工人,反而加深了算法對線下工人的各種控制,造成他們的數字異化;四是平臺商家或用戶。商家或用戶既是平臺服務的消費者,也是平臺數據和內容的生產者。商家用戶不斷使用平臺的過程就是心甘情愿貢獻“免費活勞動”的過程[18]3138。可以說,在算法平臺,無論是什么人——Deliveroo騎手、Uber司機、在線大學的教授、亞馬遜物流中心的操作員等,無論他們的國家、宗教、性別或個人政治偏好如何——他們的共同點都是在相同的積累制度下被算法剝削,即他們被一個剝削的算法系統控制著[21]。

第二,把剩余勞動時間極端化為工作以外的所有時間。傳統資本主義盡管渴望“在一晝夜24小時內占有勞動”,“但是日夜不停的榨取同一勞動力,從身體上說是不可能的”,為此,資本主義推行了臭名昭著的換班制度[6]297。但在數字化時代,勞動者(用戶)可以在任何時間、任何地點參與平臺工作(生產),他們的幾乎所有的休閑時間都被納入到了數字資本主義的剝削體系之中[22]: 對平臺工人而言,平臺通過算法為他們尋找客戶,并收取高額服務費用。他們往往成為被高度剝削的不穩定工人,不得不長時間工作以求生存;對“勞工貴族”而言,數字企業把整個公司變成了游樂場,即通過提供運動、娛樂、放松等設施而讓他們留在辦公室,實現勞動和娛樂的融合——其結果便是這些人在辦公樓長時間工作和生活,他們的勞動/娛樂、工作時間/休閑時間、辦公室/家庭、同事/朋友和家人的界限模糊不清——盡管他們工資很高,但他們卻遭受社會性貧困,即缺乏工作/生活的平衡,友誼以及工作場所外的社交生活;對線下工人而言,比如,在作為蘋果供應商的四家工廠(Compal、Foxconn、Green Point、和 Pegatron)內,工人每周工作時間超過60小時,每月加班時間超過90小時,大多數人加班時間超過136小時。同時,工人必須簽署自愿加班協議,選擇不支付社會保險,選擇退出繳納住房公積金[18];對商家或平臺用戶而言,平臺將商家的商品或服務轉化為線上銷售,這就將商家的必要勞動時間轉化為全天候生產和服務,算法通過對不同時段用戶活躍度、商家訂單量和利潤率的分析能有效調整商家的營業活動時間,甚至是“督促”其24小時營業;同時,平臺還可以通過對用戶行為數據分析,提供優惠促銷,實行個性化消息推送,引導用戶在特定時間段購物等形式鼓勵用戶全天候使用平臺服務。

總之,與平臺相關的所有人的幾乎所有時間都會被算法極端化為勞動時間——勞動者/非勞動者、為自己勞動/為他人勞動、物質生活再生產/精神生活再生產、勞動/享受、生產/消費、勞動時間/自由時間、個人直接需要/間接需要等統統被“自由市場”平臺所模糊——可以說,平臺資本主義是普遍侵蝕工作時間和休閑時間、生產和消費者之間界限的最高極點。算法生產自動化并沒有兌現人類不再長時間勞動的預言,反而通過侵犯個人的閑暇時間加強了對人們時間剝削[23]。

3. 算法平臺極端化了相對剩余價值剝削

生產相對剩余價值是在工作的長度不變的情況下,延長剩余勞動,“通過以較少的時間生產出工資的等價物的各種方法來縮短必要勞動”[6]583。傳統資本主義往往通過機器的應用來縮短必要勞動時間以提高勞動強度。算法資本主義利用平臺極端化相對剩余價值剝削主要利用先進算法極端化勞動生產率。為了實現勞動生產率的最大化,數字企業不斷升級優化平臺算法,采用各種先進算法技術實現平臺的高效率運作。算法技術越先進,平臺的自動化水平就越高,勞工的工作強度就會越大,相對剩余價值剝削的極端化程度就越高。

一是平臺以算法極端化了協作方式。協作是生產相對剩余價值的重要手段。算法進一步增加了協作的連續性和多面性,并形成了一種“平臺集體力”,能更有效地利用時空以節約生產資料。如在外賣平臺,算法能實現“用戶商家騎手”的高效協作,用戶通過平臺購買商家商品,算法為商家匹配最佳騎手,騎手根據算法所規定的線路、時間、地點進行精準送貨,用戶可對商家和騎手服務進行評價或投訴。在整個過程中,算法在短時間內提高了“用戶商家騎手”的協作和工作效率,并快速占有三者所生產的剩余價值(平臺通過從訂單中扣取相應的服務費用獲取)。

二是平臺以算法極端化了工作強度。算法會跟蹤數字工人每小時交付產品的數量,看誰工作更多,誰工作更少,以及誰休息了多久。比如,當員工站在亞馬遜貨架旁喘口氣休息兩分鐘,他就會收到接二連三的警告,因為算法已經將員工工作路線精確到了分和秒,如果員工停留超過30秒,警報就會響起[24]。同時,平臺關聯人員的每一個動作都會被記錄下來——每次點擊、查看的每一頁、放置的每個物體、行進的每一米、發出的每條消息、做標記的時間、上廁所的時間、突然剎車的時間、工人拒絕訂單的次數、接受訂單的次數,這已成為算法控制勞動的新常態[21]。

三是平臺以算法極端化了用戶使用頻次。在埃姆雷·凱波拉特看來,智能手機已經完全融入人的日常生活,成為數字資本主義剝削的“大熔爐”。用戶無時無刻不和手機綁附在一起,一個接一個頻繁地打開和使用各種應用程序,他們生產和消費了社交媒體上的幾乎所有內容——無論他們是否注意到這一切,生產和剝削都以非常陰險的方式發生著——他們拿著手機“無所事事”,實際上也為資本積累做了很多事情[25]。為了盡可能多地吸引用戶注冊和反復在平臺消費,平臺往往會利用算法塑造線上社交朋友圈,推送展示各種刺激感官的圖文、視頻、音樂等,并且建立個性化的推薦機制。一旦用戶打開App,就會在算法的“高壓”下反復地“刷刷刷”,且不自覺地“買買買”。

3. 算法平臺實現了利潤的冪數式積累和無限剝削

在馬克思看來,利潤率主要表現為利潤和投資成本之間的占比關系:P=M/(C+V)(利潤率=剩余價值/(不變資本+可變資本))。如果剩余價值越多,而支出成本越少,特別是支付給工人的工資越少,那么利潤率就會越高。

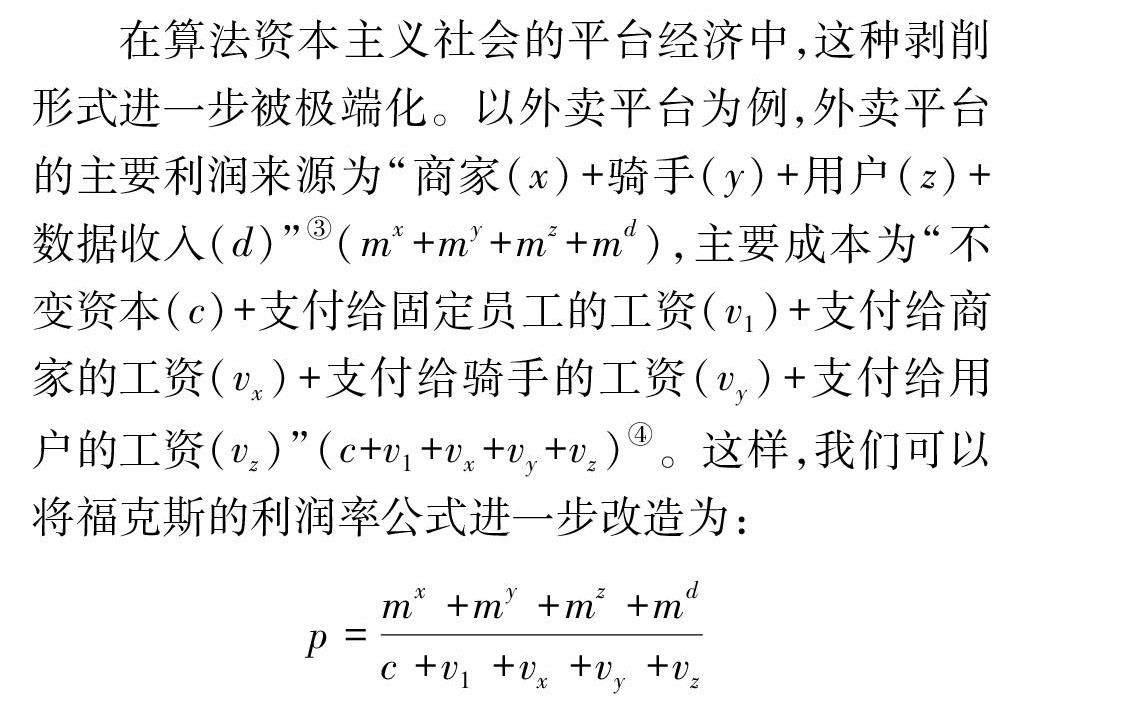

在馬克思所提出的利潤率公式之上,福克斯提出了信息資本主義時代的利潤率公式:P=m/(c+v1+v2)[26](利潤率=剩余價值/(不變資本+支付給固定員工的工資+支付給用戶的工資))。一種典型情況是,當將生產性勞動外包給完全免費的工作用戶的時候,即v2→0時,則有助于實現最大化剝削率(剝削率公式為:e=m/v)。而當雇員沒有報酬時,剝削率將趨于無窮大(當且僅當v=(v1+v2)→0時,e→+∞)。因此,福克斯指出,資本主義互聯網生產是一種極端的剝削形式,生產者完全免費工作,因此受到無限剝削[26]。

在算法資本主義社會的平臺經濟中,這種剝削形式進一步被極端化。以外賣平臺為例,外賣平臺的主要利潤來源為“商家(x)+騎手(y)+用戶(z)+數據收入(d)”③(mx+my+mz+md),主要成本為“不變資本(c)+支付給固定員工的工資(v1)+支付給商家的工資(vx)+支付給騎手的工資(vy)+支付給用戶的工資(vz)”(c+v1+vx+vy+vz)④。這樣,我們可以將福克斯的利潤率公式進一步改造為:

p=mx+my+mz+mdc+v1+vx+vy+vz

(1) 由于商家和騎手的所創造的利潤主要是來自于用戶支付的訂單費用,即(Mz=mx+my+mz)實際都是用戶創造的,平臺的利潤則主要為“用戶創造的總利潤+數據收入”(Mz+md)。

(2) 由于商家入駐平臺通常需要繳納入駐費用,且平臺不會支付給商家工資,故vx=0;由于平臺支付給騎手的工資主要是從用戶支付的配送費用扣除,故lim=(vy→0+) ;由于用戶是在為平臺做無酬勞動,故vz=0;這樣,lim=((vx+vy+vx)→0+),平臺的主要成本便為“不變資本+支付給固定員工的工資”(c+v1)。

結合(1)(2)可將上述公式簡化為:

p=Mz+mdc+v1或p=∑n1Mzn+mdc+v1

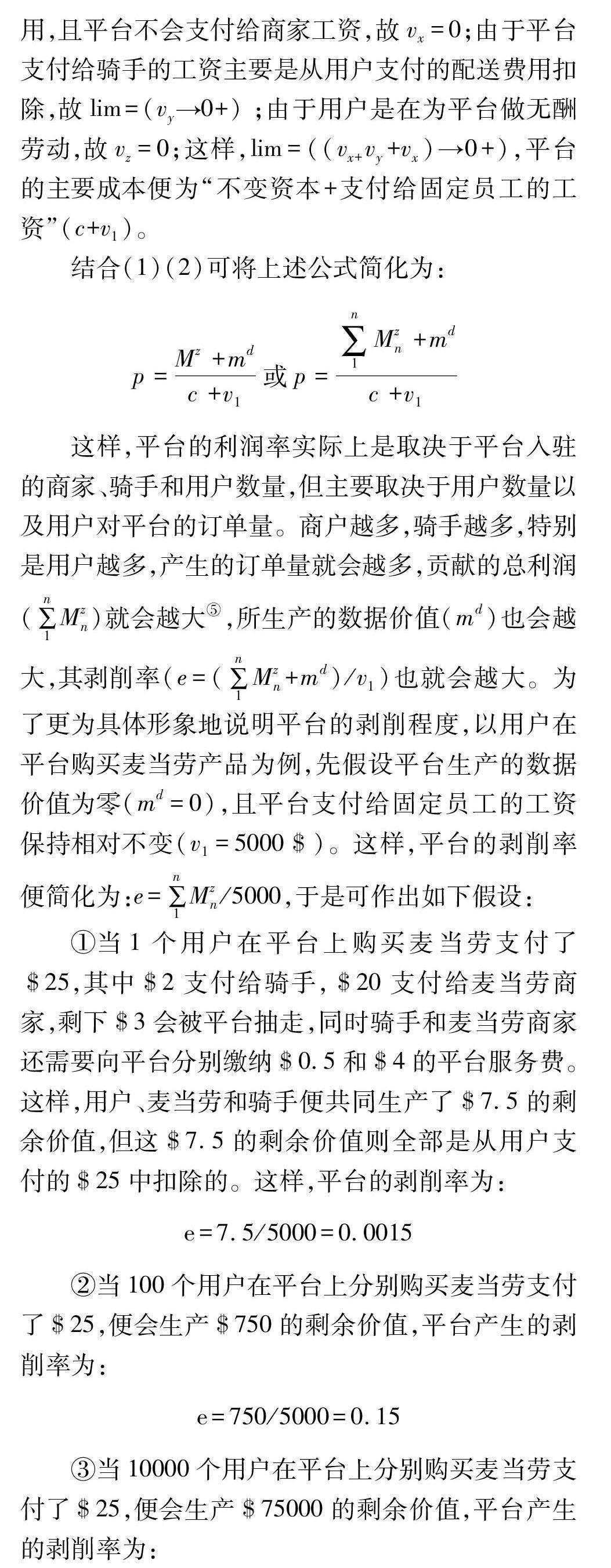

這樣,平臺的利潤率實際上是取決于平臺入駐的商家、騎手和用戶數量,但主要取決于用戶數量以及用戶對平臺的訂單量。商戶越多,騎手越多,特別是用戶越多,產生的訂單量就會越多,貢獻的總利潤(∑n1Mzn)就會越大⑤,所生產的數據價值(md)也會越大,其剝削率(e=(∑n1Mzn+md)/v1)也就會越大。為了更為具體形象地說明平臺的剝削程度,以用戶在平臺購買麥當勞產品為例,先假設平臺生產的數據價值為零(md=0),且平臺支付給固定員工的工資保持相對不變(v1=5000$)。這樣,平臺的剝削率便簡化為:e=∑n1Mzn/5000,于是可作出如下假設:

①當1個用戶在平臺上購買麥當勞支付了$25,其中$2支付給騎手,$20支付給麥當勞商家,剩下$3會被平臺抽走,同時騎手和麥當勞商家還需要向平臺分別繳納$0.5和$4的平臺服務費。這樣,用戶、麥當勞和騎手便共同生產了$7.5的剩余價值,但這$7.5的剩余價值則全部是從用戶支付的$25中扣除的。這樣,平臺的剝削率為:

e=7.5/5000=0.0015

②當100個用戶在平臺上分別購買麥當勞支付了$25,便會生產$750的剩余價值,平臺產生的剝削率為:

e=750/5000=0.15

③當10000個用戶在平臺上分別購買麥當勞支付了$25,便會生產$75000的剩余價值,平臺產生的剝削率為:

e=75000/5000=15

④當1000000個用戶在平臺上分別購買麥當勞支付了$25,便會生產$7500000的剩余價值,平臺再向固定員工支付5000$的總工資。平臺產生的剝削率為:

e=7500000/5000=1500

由①②③④可以看出,平臺的利潤會隨著用戶的不斷增加以及平臺的聚集效應而趨于冪數式增長:用戶越多,他在平臺消費的頻次越高,利潤就會越高,平臺的剝削率也將趨向于無限擴大,并且這還僅僅是用戶在平臺上其中一戶商家的消費情況,且還沒有計算平臺通過售賣數據等其他途徑所獲得的巨額利潤收入⑥。

四、 算法資本主義所造成的主體悖論

算法資本主義是迄今為止人類生產力水平發展的最高階段和形態。它創造了規模巨大的數字經濟,推動了資本主義全球化進程,加速了資本主義的全球化進程,把世界上各個角落的人都聚集在“平臺”上。然而,它并沒有兌現它所宣揚的自由、民主、平等、博愛、正義等普世價值,而是在這些虛假價值的幌子下,利用平臺和算法加速了資本集中和無限剝削,加快了全球的種族奴役,加深了無產階級和資產階級的裂痕,并創造了人類難以彌合的數字鴻溝和算法悖論⑦。

首先,算法加速提高了勞動生產力,但卻加深了剝削和壓迫。勞動生產力特別是科學技術不斷進步是實現社會階段發展和人類自由解放的必要條件。在工業資本主義社會,提高勞動生產力的主要形式是協作、分工和機器或科學技術力量;在算法資本主義社會,提高勞動力的主要形式就是先進算法的應用。算法資本主義以數字算法作為核心生產力工具,構建了無人生產工廠、物聯網、智能App等規模空前的智能化系統,塑造了算法時代社會生產和消費的新模式。可以說,算法資本主義具有“資本主義生產力特別發達”的技術特征。盡管算法快速提高了資本主義的生產力,形成了資本主義的“加速主義”,但這并沒有推進人的自由解放,而是進一步加重了剝削和壓迫——它創造了“數字奴隸制”和“算法霸權”,以算法導控和剝削勞工,造成數字壓迫;它利用數字技術優勢構建了算法控制外圍國家的數字殖民主義帝國,對廣大發展中國家進行壓榨盤剝;在算法和技術手段的濫用下,它還制造了大量的失業、貧困、饑荒、疾病、難民潮以及罷工、示威、武力對抗,加劇了其自身內部和全球的各種風險和危機。

韋伯斯特(Webster Edward)總結指出,在以Meta、Apple、 Amazon、 Microsoft、Netflix、Google和 Spotify等為代表的資本主義企業平臺中,權力前所未有地掌握在少數公司中的少數人手中。平臺商業模式改變了雇傭關系并損害了工人的權利,它創建了一個高度分割的勞動力市場——一個核心的高附加值活動和一個非核心的外包和特許經營活動——一方面,核心員工享受更高的工資、養老金和其他福利。他們的創始人和首席執行官,如杰夫·貝佐斯、比爾·蓋茨、馬克·扎克伯格都是世界上最富有的人;另一方面,外圍或外包網點的工人卻不得不忍受低得多且往往不穩定的工資和工作條件[27]。可以說,算法資本主義的生產方式仍然是私有化的生產方式,其背后仍然是“少數人剝削多數人”的資本主義。

其次,算法實現了資本的快速積累,但卻加重了貧富差距。算法資本主義利用平臺算法實現了財富的巨大增值積累。但是資本的私人占有和社會分配的矛盾又造成了嚴重的非正義分配。算法在為資本家創造大量的社會財富,同時卻在促進資本增值過程中,造成了大量的數字不公、數字鴻溝和貧富差距。特別是COVID-19爆發以來,算法資本主義已演變為“巨災時代的資本積累制度”,這些國家不是制定防疫、抗疫的有效政策,而是在新自由主義理論的指導下為創造更多的經濟機會而放任COVID-19大流行[28]。可以說,只要寫入數字生產資料的代碼仍在資產階級的控制之下,仍然隱藏在公眾監督之外,數字無產階級的工作條件就會繼續惡化,任何企圖改變或減輕對數字無產階級剝削的立法嘗試都將是徒勞的[21]。比如,在桑德斯看來,今天的美國財富總量達到了88萬億美元,但仍有4310萬人生活在貧困中,占美國總人口的13.5%,而從1999年到2014年,貧困中年白人的死亡率竟然上升了約10%[29]。再如,根據《2018年德國貧困報告》,德國的貧困人口達到了兩德統一后的最高紀錄,即德國至少有1370萬人生活在貧困線之下,并且,德國社會貧富差距越來越大[30]。

再次,算法增進了智能,但卻加重了愚昧和偏見。技術進步不僅促進人類勞動生產力提高,而且也使得人類的生產行為更智能、更聰明。但是人工智能算法的資本主義應用只是使得少部分壟斷先進技術的人受惠于人工智能的賦能和賦智。社會上絕大多數的勞動者、用戶則在人工智能的不斷升級發展中受到算法的“脅持”而變得愚昧和“無腦化”。可以說,算法運行的根本目的就是要幫助數字平臺實現產品增值和流量變現。算法篩選、過濾、推送就是要積極挖掘、培育、塑造和鞏固消費者的偏好,讓他們在被“投喂”的過程中喪失主動獲取多元信息的能力,從而習慣于算法的單一意識形態“規訓”。這樣,算法似乎變得越來越聰明,但人卻變得越來越愚鈍,形成了馬克思所描述的情況:“我們一切的發明和進步似乎結果是使物質力量成為有智慧的生命,而人的生命則化為愚鈍的物質力量。”[31]5保羅·弗萊雷將這種現象稱之為“技術封建主義”,即技術激發了人們的認知偏差,使得人原子化、孤立化、個性化:“志同道合”的人聚集在封閉的平臺圈中,有時甚至會形成“法西斯圈子”,他們不斷交流重申著自己的偏見,同時否認其他任何現實[32]——這就使得人的意識、價值觀念日漸深陷于算法打造的“信息繭房”之中而缺乏想象力、批判力和創造力。

從次,算法滿足了人的多樣性需求,但卻造成了勞動的新異化。以人工智能為代表的高級算法已經延伸到了人類社會生活各領域,深刻改變著人們的生產方式、生活方式、學習工作方式,它不僅快速提高了人類的物質福利,而且創造了一系列虛擬界面,不斷滿足著人的精神需求,但資本主義條件下的算法應用卻造成了嚴重的異化。對于這種新的異化,國內外學者都給予了詳細的分析。在肖峰看來,算法技術的資本化導致了四種新型的異化勞動,即一是“售賣性情感勞動”(平臺勞動者的情感被資本家售賣以獲得商業利潤),二是“主動性受迫勞動”(許多智能化生產系統中看似主動的勞動實質是身不由己的受迫性勞動),三是“消費性免費勞動”(受眾的消費行為就是免費勞動的過程),四是“全景性透視勞動”(勞動者的勞動處于全方位的監控范圍內)[33];在費舍爾、肯尼、奇斯曼等西方學者看來,這種異化表現為數字勞動者同其勞動的異化(如互聯網客服始終在標準化、高壓力和強監控之下工作)、數字勞動者同其勞動產品的異化(如臉書、推特等社交媒體壟斷了用戶所生產的大量數據資源)、人與人本質的異化(如數字資本主義生產了大量的電子垃圾,造成了嚴重的環境污染,對工人健康帶來了極大的負面影響)、人與人關系的異化(如人們收入差距拉大,出現了工人和精英的兩極分化)[34]。

最后,算法增進了人類交往,但算法的資本主義不當運用卻帶來了沖突和暴力。如果說以汽車、火車、輪船、飛機等為代表的交通運輸工具改變了世界各國家各地區之間的區位條件,改進擴大了工業品的市場范圍的話,那么以互聯網、智能手機、平臺為代表的數字技術改變了全球商業市場模式和交往方式:“互聯網+手機+平臺”進一步把“世界各國人民相互聯系起來,把所有地方的小市場聯合成為一個世界市場”[35]680。人類之間聯系越來越緊密和頻繁,幾乎每時每刻都會用文字、語音、圖片、視頻等進行信息交往和商業交換。“互聯網+手機+平臺”把人類綁得越來越緊密。正是基于這樣的綁縛,算法資本主義創造了新型的數字種種族奴隸制和算法“利維坦”霸權:在全球特別是廣大發展中國家,算法資本主義列強通過構建通信技術基礎設施(如社交媒體平臺和網絡連接等),在實施私有化治理形式的同時實施經濟和文化統治,從而形成數字殖民主義[36]。福克斯就指出,種族奴隸制在21世紀仍然現實地存在。在2016年世界上就還有4 580萬奴隸存在。他們遭受著資本主義算法工廠的身體暴力、結構性暴力和官僚暴力。尤其是非洲人和亞洲人從事著剝削最嚴重和最不穩定的工作。男性和白人則更容易找到高薪職業。社交媒體的算法設計也明顯帶有“白人至上”的痕跡[37]。同時,算法也成為數字資本家政治家實現公司治理、拉票競選、社會治理,進行意識形態編造和蠱騙的“利維坦”工具——如實施算法過濾篩選,刻畫“內容農場”,進行“數據畫像”,制造算法假新聞和算法黑箱,形成“過濾氣泡”和“回音室”效應——從而操縱公眾輿論,鼓動對立對抗,引發政黨競爭、政治斗爭或商業戰爭,并最終服務于資本增值的貪欲。

五、 結語

算法資本主義盡管是當代資本主義發展的較高級形態和階段,但是它的生產并“不是絕對的生產方式,而只是一種歷史的、和物質生產條件的某個有限的發展時期相適應的生產方式”[38]287-289。算法的資本主義普遍運用并沒有解決生產力發展與生產關系的普遍矛盾——通過平臺壟斷和算法剝削,大量生產資料和生產財富被轉入少數人手中,成為數字資本家的私有財產——一邊是少數人的富有和繁榮,另一邊卻是大多數人的貧困、壓迫、奴役、退化和剝削,這種不可調和的矛盾最終必然被社會主義工業化所取代。福克斯就指出,21世紀的數字資本主義應復興馬克思主義人道主義和人道主義社會主義。數字社會主義人道主義是數字資本主義的替代方案。數字社會主義是一個民主的社會主義社會,數字技術使許多人受益,并有助于為所有人參與創造財富,并讓普通人在社會中發表公共聲音[39]。

在當代,社會主義也在使用算法和利用算法,但它并非基于私有制而是基于公有制的算法占有和應用。中國堅持把先進的算法技術與中國特色社會主義制度相融合,始終堅持公有制經濟的主體地位和以人民為中心的價值導向,并積極推進公有制企業的數字化改革,構建國家主導、市場主體、社會參與、人民支持的數字技術共享共建新格

②算法和數字平臺存在本質區別。算法是一套解決特定問題的指令程序,如排序算法、搜索算法、學習算法、加密算法、數據挖掘算法等,數字平臺則是指基于互聯網和信息技術提供各種服務和資源的在線平臺,如電子商務平臺Amazon、eBay、Rakuten等、社交媒體平臺(如Facebook、Twitter)、共享經濟平臺(如Uber、Airbnb)、云計算平臺(如Amazon Web Services、Microsoft Azure)、在線教育平臺(如Coursera、edX等)。算法是解決問題的具體規則描述,直接影響程序的行為和性能,可以在多個平臺上運行;數字平臺則是為多個參與者提供服務和交互的在線場所,是集中的交互空間,通過技術基礎設施和軟件系統來促進信息共享、交易和合作。在算法資本主義經濟平臺運行體系中,算法所包含的具體內容有:數據收集和處理、機器學習和自主決策、個性化推薦和定制化服務、高頻交易和金融投資分析、市場競爭和商業優化等。

③在平臺形成一定規模后,商戶、騎手和用戶還會為平臺無償創造大量的數據,平臺會將這些數據出售給廣告商獲取利潤,同時還會對這些數據進行分析,以優化提高平臺的整個勞動生產率。

④平臺經濟作為生產資料本身被私人資本所占有,它和商家、騎手實質形成了一種更為隱性且帶強制依存性的“雇傭”關系——平臺經濟的發展往往會造成大量線下實體無法生存而被迫轉移到線上而成為平臺的依存者,如果脫離平臺,他們則無法生存。商家、騎手從事生產實質上也是在出售他們的勞動力而為平臺不斷創造剩余價值,因此,平臺支付給商家、騎手的“工資”可算作可變資本部分。同時,根據福克斯的互聯網產消者商品理論,平臺用戶往往被視為產消者,他們在動態地、永久地生產數據商品,為平臺生產剩余價值的同時也會受到剝削。因此,用戶的無酬勞動也應當算作“工資”或“可變資本”部分。

⑤Mzn代表單個用戶所創造的總剩余價值,其中包括為商戶、騎手、平臺提供的剩余價值。 n1Mzn代表n個用戶所創造的總剩余價值的求和,即n1Mzn=Mz1+MZ1+MZ2+MZ3+MZ4+MZ5+MZ6+……+MZn-1+MZn。

⑥對于“當1000000 個用戶在平臺上分別購買麥當勞”這樣的情況,可以特指某些工廠店,這些工廠店往往只有幾名員工,產品大都是由機器人加工完成,產品的售賣往往也是在線上進行。同時,筆者在此說的“無限性”只是一種相對的無限性,正如一個地方的麥當勞店可輻射的地域和人口是有限的,它在一定時間內生產的麥當勞產品也是有限的,當一個麥當勞店承載的消費人口和生產的產品達到最大值,那么平臺基于這個店形成的剝削便會是有限的。同樣,平臺能輻射的地域和人口也是有限的,當平臺對其輻射的地域和人口的剝削達到最大值,那么平臺的剝削便是有限的。為此,平臺還創造了一種新型的無限剝削模式——時間剝削,即把人的24小時(例如智能手環形成的24小時監測數據)和未來時間(例如某些平臺所推行的月付、年付等功能)都納入平臺和資本的剝削范圍中。

⑦算法并不是中性的,算法是人設計,必然注入人的意向,帶有人的主觀意志和偏見。這一觀點筆者在《技術詮釋的意向性分析——兼論技術詮釋、科學解釋、人文闡釋的關系》(《科學技術哲學》2023年第12期,人大復印資料全文轉載)一文中進行了詳細分析,技術并不是完全中性的,而是有意向的,特別是算法技術。

參考文獻:

[1]Karar H.Algorithmic Capitalism and the Digital Divide in Sub-Saharan Africa[J].Journal of Developing Societies (Sage Publications Inc.)2019(4):514-537.

[2]Mittelman J H .The Power of Algorithmic Capitalism[J].International Critical Thought,2022(3):448-469.

[3]孫亮.“算法資本主義”的政治經濟學批判闡釋[J].馬克思主義研究,2022(11):123-132.

[4]楊又.算法資本主義:重新定義監控和剝削的邏輯[J].毛澤東鄧小平理論研究,2022(12):56-64.

[5]馬克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009.

[6]馬克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[7]列寧全集:第28卷[M].北京:人民出版社,1990.

[8]劉方喜.物聯網分享還是人工智能壟斷:馬克思主義視野中的數字資本主義[J].上海大學學報(社會科學版),2018(2):52-65.

[9]Dal Y J.Mobile Communication, Globalization, and Technological Hegemony[J].martland Korea,2017:66-86.

[10]K Birch.Automated Neoliberalism? the Digital Organisation of Markets in Technoscientific Capitalism[J]. New Formations, 2020(100-101):10-27.

[11]馬克思恩格斯全集:第34卷[M].北京:人民出版社,2008.

[12]馬克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009.

[13]肖峰.從機器悖論到智能悖論:資本主義矛盾的當代呈現[J].馬克思主義研究,2021(7):104-114.

[14][美]丹·席勒.數字資本主義[M].楊立平,譯.南昌:江西人民出版社,2001.

[15]孫萍.“算法邏輯”下的數字勞動:一項對平臺經濟下外賣送餐員的研究[J].思想戰線,2019(6):50-57.

[16][美]曼紐爾·卡斯特.網絡社會的崛起[M].夏鑄九,譯.北京:社會科學文獻出版社,2000.

[17][美]馬克·波斯特.第二媒介時代[M].范靜嘩,譯.南京:南京大學出版社,2000.

[18] Fuchs C. Engels@200: Friedrich Engels and Digital Capitalism. How Relevant Are Engelss Works 200 Years After His Birth?[J]tripleC:Communication, Capitalism & Critique,2020(1):15-51.

[19]Kleinod S, U Klüh.An Ever-looser Union? Juxtaposing Accumulation and Agglomeration in the Context of Surveillance Capitalism[J]. ZNWU Discussion Papers, 2020:8-9.

[20]Shao Shili. Antitrust in the Consumer Platform Economy: How Apple Has Abused its Mobile Platform Dominance[J]. Berkeley Technology Law Journal,36(353):353-412.

[21]Aitor J G.Law, Code and Exploitation: How Corporations Regulate the Working Conditions of the Digital Proletariat[J].Critical Sociology (Sage Publications, Ltd.) ,2022 (2):1-13.

[22]孟飛,程榕.如何理解數字勞動、數字剝削、數字資本?——當代數字資本主義的馬克思主義政治經濟學批判[J].教學與研究,2021(1):67-80.

[23]Vercellone C . The “merchantable gratuitousness” platforms and the Free Digital Labor controversy: a new form of exploitation?[Les plateformes de la gratuité marchande et la controverse autour du Free Digital Labor : une nouvelle forme dexploitation ?][J]. Post-Print, 2020(1):14.

[24]P tzsch H,Schamberger K.Labour Struggles in Digital Capitalism: Challenges and Opportunities for Worker Organisation, Mobilisation, and Activism in Germany,tripleC: Communication[J]. Capitalism & Critique,2022(1):88-89.

[25]Canpolat E.Smartphones and Exploitation in the Age of Digital Capitalism: Ordinary Aspects of the Transformation of Everyday Life[J].tripleC: Communication, Capitalism & Critique,2021(1):424-437.

[26]Christian F.Labor in Informational Capitalism and on the Internet[J].Information Society.2010(3):179-196.

[27]Edward W.The Uberisation of Work: The Challenge of Regulating Platform Capitalism. A commentary[J].International Review of Applied Economics.2020(4):512-521.

[28]Bourgeron T . Let the virus spread. A Doctrine of Pandemic Management for the Libertarian-authoritarian Capital Accumulation Regime[J]. Organization, 2021(12):401-413.

[29]林紅.“達爾之問”的再討論:經濟不平等與美國的再分配困境[J].美國研究,2021(2):9-30.

[30]潘亞玲,楊陽.德國“新貧困”問題研究[J].當代世界社會主義問題,2019(3):148-157.

[31]馬克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009.

[32]Torabian J E.The Capitalist Trojan Horse and Its Tenets.Wealth, Values[J]. Culture & Education,2022:81.

[33]肖峰.數字技術資本化與勞動新異化[J].馬克思主義研究,2022(5):121-132.

[34]張蘇,張美文.國外學者關于數字資本主義與數字異化問題的研究進展[J].國外理論動態,2021(1):104-113.

[35]馬克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[36]Danielle C. Digital Colonialism: The 21st Century Scramble for Africa through the Extraction and Control of User Data and the Limitations of Data Protection Laws[J]. Michigan Journal of Race and Law, 2019(2):417-439.

[37]Christian F.Capitalism, Patriarchy, Slavery, and Racism in the Age of Digital Capitalism and Digital Labour[J].Critical Sociology .2018(4-5):677-702.

[38]馬克思恩格斯文集:第7卷[M].北京:人民出版社,2009.

[39]Fuchs C.Towards a Critical Theory of CommunIcation as Renewal and Update of Marxist Humanism in the Age of Digital Capitalism[J].Journal for the Theory of Social Behaviour.2020(3):335-356.

(責任編輯:淑 萍)

(校? 對:江 南)