南京都市圈高質量協同發展研究

顧巍巍 溫李慶 班鳴

[摘 要]本文基于統計年鑒相關數據,以驅動區域經濟協同發展的三因素為抓手,采用偏離份額分析法,分析都市圈城市經濟總體比較優勢;采用經濟聯系強度指標,考量經濟聯系強度,結合市場潛能指標,分析都市圈城市間經濟聯系及核心城市經濟輻射現狀;采用三次產業同構性指標,分析都市圈產業總體分工協作現狀。綜合以上分析,本研究得出都市圈核心城市南京的比較優勢趨弱,核心能級需強化;非核心城市間經濟聯系較弱,市場潛能需提升;都市圈產業高度同構,協同分工需深入等結論,并從南京都市圈高質量協同發展角度提出注重創新實力向產業實力轉化,強化都市圈核心動能;夯實制度基礎,強化壁壘破除,全力構建統一市場;強化共贏意識,深化產業鏈合作,推動協同分工向高級迭變等建議。

[關鍵詞] 南京都市圈;高質量協同發展;比較優勢;經濟聯系;產業分工

[中圖分類號]F207[文獻標識碼]A[文章編號]1672-1071(2024)02-0089-07

2023年11月30日,習近平總書記在深入推進長三角一體化座談會上強調,深入推進長三角一體化發展,對于我國構建新發展格局、推動高質量發展,以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業,意義重大。南京都市圈是長三角城市群五大都市圈之一,①是全國最早啟動建設的跨省都市圈,是長三角城市群重要的增長極。加強南京都市圈高質量協同發展研究,對于支撐長三角城市群建設,助力長三角區域率先形成新發展格局意義重大。

一、 文獻綜述

協同理論由德國學者哈肯提出,認為一個遠離平衡態的開放系統在與外界進行物質能量交換情況下,將通過內部協同作用,逐步形成時間、空間、功能上的有序結構。關于區域協同發展,劉再興等在國內較早地提出了區域經濟協調發展概念,并指出要重視區域間經濟差異,引導區域間經濟合理分工,共同發展[1]。彭榮勝認為區域協調發展是一種關聯互動的發展模式,對相關區域產生積極作用,促進共同發展[2]。覃成林等認為區域經濟協調發展的主要判斷標準是區域聯系緊密、增長持續、差距縮小[3]。崔功豪認為,區域與城市、城市與城市之間的關系日益密切,分工進一步細化,區域一體化發展的焦點逐步轉為以都市圈、城市群、城市帶為載體的一體化發展[4]。張京祥等認為都市圈是實現國家空間戰略、推進新型城鎮化的重要載體、支撐雙循環發展格局、建設統一大市場的關鍵突破,促進產業鏈與供應鏈重組,推動協同創新的優勢單元,構筑韌性發展格局,實現區域共同成長的治理聯盟[5]。耿慧等認為區域經濟一體化從外在表現上,主要為區域內各種形式壁壘的消除以及各種要素和資源在區域間形成合理配置[6]。張國云認為高質量一體化不是單一的一樣與統一化,而是高度的一體化、高水平的統一化,更是指各個行政區域之間主動破除行政壁壘,大力推進各個要素在行政區域之間按市場規律流動[7]。劉本玲等認為,創新型城市可持續性發展的根本途徑在于高技術產業集群與創新型城市建設協同發展[8]。王力年等認為區域經濟協調發展的關鍵環節在于初級協同向高級協同的轉變迭代[9]。劉佳駿利用哈肯模型對京津冀13個城市間協同發展的驅動因素進行了分階段識別,認為京津冀協同發展經歷了比較優勢支配驅動、比較優勢和產業分工共同驅動、經濟聯系與產業分工支配驅動三大階段[10]。以經濟密切化、政策協同化、福利均等化等實現區域一體化,必須強化各地區比較優勢發揮,破除壁壘促進經濟密切化,推動地區間產業分工,促進共同發展。

現有對南京都市圈協同發展研究主要采用區位熵、灰色關聯度、圈層結構分析、耦合度測度等方法,測度分析產業協同、毗鄰地區等協同現狀。潘娟基于改進引力模型認為南京都市圈呈散點分布、單中心聚集的特點,內部不平衡不協調問題依然存在,協調發展水平有待提高[11]。徐瑞、丁興橋提出采取產業集群的空間組織形式強化南京都市圈協同發展[12]。石卉楠等認為南京都市圈內制造業嚴重同質化[13]。李秋梅等認為南京都市圈存在創新主體發展不均衡等問題[14]。而區域經濟協同發展的驅動因素分為區域比較優勢、區域經濟聯系和區域產業分工三個方面[15]。從驅動區域經濟協同發展三因素著手,全面了解都市圈協同發展現狀的研究相對較少,本文將從經濟協同發展角度,以南京都市圈城市為例,采用偏離份額分析法,考量分析都市圈城市經濟總體比較優勢;采用經濟聯系強度指標,考量經濟聯系強度,結合市場潛能指標,分析都市圈城市間經濟聯系現狀;采用三次產業同構性指標,分析都市圈產業總體分工協作現狀。結合三大類數據結果,研判南京都市圈高質量協同發展的現狀問題,提出建議。

二、 分析模型構建

(一) 綜合比較優勢測度——偏離份額分析法

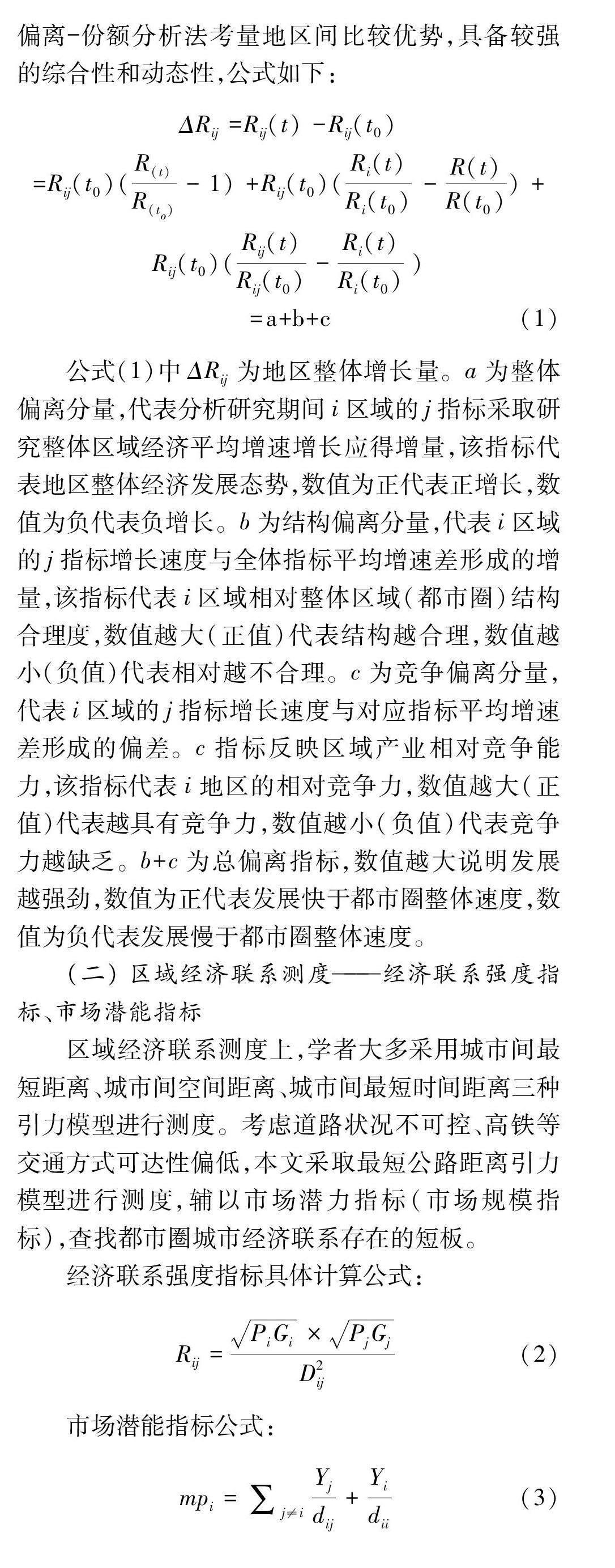

區域經濟比較優勢測度上,學者大多采用熵值法、聚類分析法、偏離份額分析法等進行測算。偏離份額分析法簡稱SS分析法,是以其所在的整個國家(或地區)經濟發展作為參照系,將區域自身經濟總量在一個時期的變動分解為份額分量(偏離分量)、結構偏離分量和競爭分離偏量,測度地區經濟結構的優劣、競爭力強弱,查找相對優勢產業,以此確定未來經濟發展方向和產業結構調整原則。采取偏離-份額分析法考量地區間比較優勢,具備較強的綜合性和動態性,公式如下:

ΔRij=Rij(t)-Rij(t0)

=Rij(t0)(R(t)R(to)-1)+Rij(t0)(Ri(t)Ri(t0) -R(t)R(t0))+

Rij(t0)(Rij(t)Rij(t0)-Ri(t)Ri(t0))

=a+b+c

(1)

公式(1)中ΔRij為地區整體增長量。a為整體偏離分量,代表分析研究期間i區域的j指標采取研究整體區域經濟平均增速增長應得增量,該指標代表地區整體經濟發展態勢,數值為正代表正增長,數值為負代表負增長。b為結構偏離分量,代表i區域的j指標增長速度與全體指標平均增速差形成的增量,該指標代表i區域相對整體區域(都市圈)結構合理度,數值越大(正值)代表結構越合理,數值越小(負值)代表相對越不合理。c為競爭偏離分量,代表i區域的j指標增長速度與對應指標平均增速差形成的偏差。c指標反映區域產業相對競爭能力,該指標代表i地區的相對競爭力,數值越大(正值)代表越具有競爭力,數值越小(負值)代表競爭力越缺乏。b+c為總偏離指標,數值越大說明發展越強勁,數值為正代表發展快于都市圈整體速度,數值為負代表發展慢于都市圈整體速度。

(二) 區域經濟聯系測度——經濟聯系強度指標、市場潛能指標

區域經濟聯系測度上,學者大多采用城市間最短距離、城市間空間距離、城市間最短時間距離三種引力模型進行測度。考慮道路狀況不可控、高鐵等交通方式可達性偏低,本文采取最短公路距離引力模型進行測度,輔以市場潛力指標(市場規模指標),查找都市圈城市經濟聯系存在的短板。

經濟聯系強度指標具體計算公式:

Rij=PiGi×PjGjD2ij

(2)

市場潛能指標公式:

mpi=∑j≠iYjdij+Yidii

(3)

公式(2)中Rij代表i、j兩個城市之間的經濟聯系強度,P代表常住人口,G代表地區生產總值,D代表城市間最短公路距離。Rij數值越大,代表經濟聯系越強。

公式(3)mpi代表i地區的市場潛能(市場規模),Yj是j地區的GDP;dij是i地區與j地區之間最短公路距離;Yi是i地區的GDP,dii是i區域經濟到自身的距離,使用公式dii=0.66面積i/π進行計算。mpi為經濟聯系度的對比數據,mpi數值越大代表該地區市場潛能越大。i地區與核心城市的Rij值大,mpi值也大,說明該地區市場潛能與核心城市經濟聯系度相匹配。i地區與核心城市的Rij值大,而mpi值偏小,說明該地區市場潛能有提升空間。i地區與核心城市的Rij值小,mpi值也偏小,說明該地區與核心城市經濟聯系度需要提升。

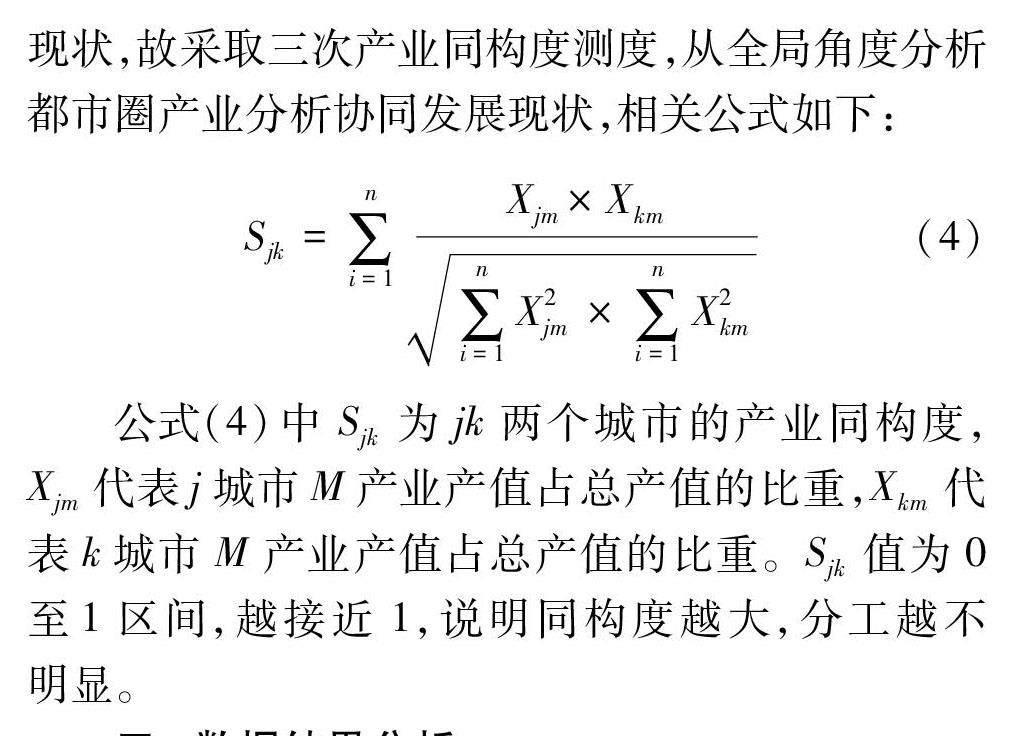

(三) 產業分工現狀測度——三次產業同構度測度

產業協同分工現狀,學者大多采用區位熵、灰色關聯分析、耦合協調度模型等方式進行定量測度。鑒于本文重點從整體角度考量南京都市圈協同發展現狀,故采取三次產業同構度測度,從全局角度分析都市圈產業分析協同發展現狀,相關公式如下:

Sjk=∑ni=1Xjm×Xkm∑ni=1X2jm×∑ni=1X2km

(4)

公式(4)中Sjk為jk兩個城市的產業同構度,Xjm代表j城市M產業產值占總產值的比重,Xkm代表k城市M產業產值占總產值的比重。Sjk值為0至1區間,越接近1,說明同構度越大,分工越不明顯。

三、 數據結果分析

1. 比較優勢

根據公式(1)選取GDP(分三次產業結構)、“三駕馬車”(投資、消費、出口)和公共收入(政府“無形的手”)作為測度指標,測算南京都市圈城市比較優勢。以南京都市圈2020—2022年為研究期(基礎數據為各市年度統計年鑒),其中2020年為研究基期,得出三產及相關主要指標分析結果(見表1)。

由表1得出各市主要經濟指標增長總偏離數據(b+c),蕪湖(1531.49億元)、滁州(1417.54億元)、宣城(706.93億元)、馬鞍山(636.85億元)、鎮江(210.94億元)、常州(181.44億元),經濟增長速度快于都市圈整體速度。南京(-3958.81億元)、揚州(-536.39億元)、淮安(-190.02億元),經濟增速明顯慢于都市圈整體增速,增長相對滯后。

依據整體偏離分量數值,所有指標均處于正增長狀態。

依據結構偏量數值,蕪湖(755.5億元)、滁州(674.94億元)、宣城(337.34億元)、馬鞍山(307.54億元)、常州(161.59億元)、鎮江(110.61億元)6個城市經濟結構優于都市圈整體經濟結構。南京(-1948.03億元)、揚州(-265.48億元)、淮安(-134.04億元)3個城市經濟結構劣于都市圈整體經濟結構。增長快于都市圈增速的有第二產業、固定資產投資、進出口總額,其他指標增長低于平均速度。

依據競爭偏離分量數值,蕪湖(775.99億元)、滁州(742.6億元)、宣城(369.59億元)、馬鞍山(329.31億元)、鎮江(100.33億元)、常州(19.85億元),經濟競爭優勢強于都市圈整體經濟優勢。南京(-2010.78億元)、揚州(-270.91億元)、淮安(-55.98億元),經濟競爭優勢弱于都市圈整體經濟優勢。南京7項指標競爭優勢均小于整體區域優勢;揚州第二產業、進出口總額具有相對競爭優勢;鎮江第一產業、第二產業、零售總額、進出口總額具有競爭優勢;淮安一二三產業和進出口總額、財政收入具備競爭優勢;蕪湖除第二產業外,其他指標均具備競爭優勢;馬鞍山第一產業、零售總額、固定資產投資具有競爭優勢;滁州除財政收入外,其他指標都具備競爭優勢;宣城所有指標均具備競爭優勢;常州第二產業、第三產業、零售總額、進出口總額、財政收入等指標具備競爭優勢。

2. 區域經濟聯系

根據公式(2)測算南京都市圈區域經濟聯系強度,其中常住人口、地區生產總值數據來源于2023年各市統計年鑒,最短公路距離采用地圖軟件測算,得出都市圈城市經濟聯系強度(見表2)。

根據表2測算結果,滁州、鎮江、揚州、馬鞍山與南京聯系強度較高。如剔除南京數據,揚州和鎮江、馬鞍山和蕪湖之間聯系強度較高,但再剔除兩組非核心城市之間聯系最高數據后發現,非核心城市之間聯系度相對偏低,個別數值甚至為個位數。

根據公式(3),結合南京都市圈相關城市2023年統計年鑒數據測算,得出都市圈城市市場潛能(表3)。

依據表3都市圈各城市市場潛能,南京排名第一,第二到第六名依次為鎮江、揚州、常州、馬鞍山、滁州。以南京為固定相對城市,提取市場潛能和都市圈經濟聯系度數據進行對比(剔除常州),滁州、鎮江、揚州、馬鞍山市場潛能與南京的聯系度基本重疊,滁州聯系度最高,市場潛能第六,其他城市兩類數據排名先后高度重疊。淮安、宣城距離中心城市南京較遠,經濟聯系強度較弱,市場潛能較小。

3. 區域產業分工

根據公式(4)測算區域產業分工同構度,結合2023年各市統計年鑒相關數據,以三次產業產值作為測度基礎數據,得出都市圈城市三次產業同構度(見表4)。

表4結果顯示,南京都市圈相關城市三次產業結構高度同構,相似度系數均值為0.9865,表明都市圈城市間產業分工協作局面尚未完全打開,產業一體化發展任重道遠,需要提高產業協同水平。南京與其他城市產業相似度系數均值為0.9568,顯著低于其他城市間相似度系數均值,說明作為都市圈核心城市的南京與其他城市呈現產業分工態勢,滁州、宣城與南京的產業相似度系數最低,分別為0.9332和0.9354。說明滁州與宣城在三次產業層面與南京互補性更強。剔除涉及核心城市南京的數據,都市圈其他城市之間相似度系數平均值為0.995,三次產業極度同構。進一步計算各城市與都市圈整體三次產業同構度,滁州、南京、宣城分別為0.9797、0.9821、0.9843,其他城市均高于0.99。南京、滁州、宣城三次產業相對于都市圈有較強的互補性。

綜合結論:

①從綜合比較優勢看:依據表1,都市圈核心城市南京,結構偏離分量和競爭偏離分量總數值均處于負值區間(單項分數值僅一項處于正值),說明南京處于產業轉型升級關口,相對其他城市,要素成本上升,競爭力下降,產業外移趨勢明顯,經濟發展動能轉換更加急迫,需要進一步優化經濟結構,提升發展能級。依據競爭偏離分量,都市圈城市各有競爭優勢。從三次產業看,滁州、宣城第一產業競爭力較強;除蕪湖外,其他非核心城市第二產業都具備競爭優勢,常州、揚州、鎮江第二產業競爭力較強;常州、蕪湖、滁州第三產業競爭力較強。安徽的蕪湖、滁州、宣城、馬鞍山四市比較優勢更為明顯。南京都市圈固定資產投資對經濟增長拉動作用趨緩,必須尋找新的經濟增長點。

②從區域經濟聯系看:依據表2,南京都市圈城市與南京聯系度較高,其他城市間聯系度相對偏低,說明南京都市圈是單核都市圈結構,并形成了寧鎮揚、寧馬蕪兩個發展中心。結合市場潛能指標,與核心城市聯系越緊密則該城市市場潛能越大,說明南京是都市圈發展動力源,提升其輻射帶動力是都市圈高質量協同發展的關鍵,滁州市場潛能仍有較大發展空間,是后續發展的重點方向。

③從區域產業分工看:依據表4,都市圈城市與都市圈整體產業同構度最低的是滁州,但相似度系數也高達0.9797,說明南京都市圈產業同質化嚴重,分工協作局面尚未完全打開,市域經濟模式慣性依然存在,區域間產業競爭仍大于合作。進一步樹牢協同發展意識,推進都市圈產業合作分工走向深入,是推動都市圈高質量協同發展的關鍵破發點。

四、 政策建議

在全國經濟發展面臨有效需求不足、社會預期偏弱等現實背景下,南京都市圈要聚焦核心城市動能趨弱、經濟聯系度仍需強化、產業同構度偏高等實際問題,依托都市圈自然稟賦優勢,進一步提高合作共贏意識,以創新為核心動能,推動產業實力躍升,全力破除壁壘,促進創新、人才、技術、資本等要素自由流動,推動都市圈發展動能躍升,分工布局邁上新臺階,在構建統一市場,推動高質量發展上作出貢獻。

首先,注重創新實力向產業實力轉化,增強南京帶動力,強化都市圈核心動能。《自然》增刊《2023自然指數科研城市》公布南京科研能力全球第六,南京產業競爭實力與科研實力不匹配態勢明顯。放大新質生產力創新要素作用,進一步整合創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈資源,打通創新實力向產業能力轉化的工作流、數據流和知識流堵點,促進創新信息供需兩端交流互動,提高成果轉化效率,依托創新能力提升產業競爭力勢在必行。在堅定不移推進汽車、電子信息、鋼鐵、石化等傳統產業智改數轉網聯,促進工業互聯網與5G技術融合應用,筑牢發展本底基礎上,建強創新信息服務體系,強化創新主體間互動協同,促進創新信息有序有效流通接續,提升創新研究有效供給與市場技術需求適配率是關鍵。必須聚焦南京“2+6+6”創新型產業體系,強化高校、科研院所、企業、政府創新信息傳導,提升創新對產業發展帶動效力。一方面以市場需求牽引創新供給。破點帶面,以新型電力(智能電網)、軟件信息服務等核心產業集群為試點成立產業創新聯盟,整合產業創新需求,探索產業集群協同創新路徑。集中梳理產業集群“卡脖子”重難點問題,建強國家第三代半導體技術創新中心、南京集成電路產業創新中心,采取“企業出題,高校揭榜”“科研人員雙向流動”等形式,推動科技創新與產業創新基礎融合、人才復合,鼓勵企業參與高校院所基礎研究和關鍵共性技術開發,促進基礎研究和技術研究協同發力,完善“從100到10000”產業化加速的全鏈條創新生態體系,推動創新難題同攻、創新要素共投、創新成果同享,形成一批行業領域前瞻技術和戰略性技術,搶占價值鏈制高點,鍛造全國乃至全球領軍企業,推動南京核心產業由高原向高峰突進。另一方面,以創新供給創造市場需求。全面梳理南京高校、科研院所在生物醫藥和集成電路、新一代人工智能、元宇宙、未來網絡與先進通信等新興產業集群及未來產業方面的基礎研究成果,采取建強科技成果孵化器、組織高峰論壇等方式,探索“學科+產業”模式,促進高校和企業間交流,完善科技成果價值實現機制,推動新興集群領域中試平臺建設,形成概念驗證、中試熟化、小批量試生產相互配套銜接的中試平臺體系,打通基礎創新成果轉化堵點,著力強化0到1的基礎研究和1到100的工程化產業化突破的銜接,促進基礎研究成果加快向產業落地轉化。以南京建設科創金融改革實驗區為契機,強化金融賦能,著力培育發展相關高技術產業,催生新產業、形成新模式、獲得新動能,培育一批專精特新企業,打造鏈主,鍛造未來產業集群,為南京未來經濟發展夯實基礎。改善南京經濟結構,提升發展能級,為都市圈穩定持久發展夯實根基。

其次,夯實制度基礎,強化壁壘破除,全力構建統一市場。推進都市圈經濟高質量發展,構建都市圈統一市場,必須建立完善統一的市場制度,在推動市場互聯互通、強化市場統一監管、促進資源要素自由流動上狠下功夫,需要進一步在“通、破”二字上聚焦用力。“通”一方面要進一步暢通都市圈高位協同渠道。結合南京都市圈跨省協同實際,持續優化都市圈合作頂層設計,以都市圈黨政聯席會議為基礎,提升決策協調層級,成立實體化運作的都市圈蘇皖兩省協調發展領導層,著重解決省際協同存在的問題,破擊行政壁壘,推動政策一體化,爭取共同發展空間,有力有序化解省際行政分割問題,為構建統一市場基礎制度夯實基礎。另一方面,強化都市圈市場互聯互通。持續推進交通、網絡等基礎設施一體化建設,在提升核心城市間交通便捷度的基礎上,加強都市圈非核心城市間交通基礎設施建設。完善都市圈交通樞紐節點、暢通快速通勤路網、強化軌道規劃建設銜接,形成都市圈高速通勤網絡體系。加快5G網絡建設運用,打牢數字智慧都市圈建設基礎,夯實都市圈知識、技術、數據自由流動基礎。“破”一方面重點破除人才共享壁壘。在促進人才自由流動上,要充分發揮南京人才集聚輻射作用,統一都市圈人才認定標準,完善積分落戶制度,視情開展第二居所和職住交換計劃,采取共建產業創新中心、共享周末工程師等方式,推動南京優質人才資源優勢向周邊輻射。在基礎人才合力培育上,要協同推進職業教育發展,聚焦都市圈產業人才需求短板,采取聯合辦校、聯合招生、聯合推薦等方式,加大工業機器人系統操作員、半導體芯片制造工等急缺人才培養,實現人才供需平衡。另一方面破除市場融通障礙。統一都市圈行業技術標準,構建統一的產權保護、市場準入和公平競爭等基礎制度體系,加快金融領域改革創新,推動產權要素市場資源規則信息同城化。建立完善都市圈市場監管協調機制,推動鑒定結果互認、行業行政許可互認、檢驗檢測結果互認,破除技術、金融等要素自由流動壁壘,促進都市圈城市間經濟聯系度穩步上升,推動區域統一大市場形成,優化要素市場化配置,提升都市圈市場潛能。

最后,強化發展共贏意識,深化產業鏈合作,推動協同分工向高級迭變。尊重市場經濟發展規律,深化產業分工合作共識,更好發揮政府政策引導作用,促進產業分工體系升級契合區域優勢演變,以互利共贏為基礎,推進區域產業鏈協同和布局協同,全面提升都市圈發展競爭力。一方面要制定產業分工布局規劃。建立完善省市區(縣)三級產業分工協同機制。以第五次全國經濟普查為契機,自下而上摸清產業底數,查實發展優勢短板,明確發展方向,優化產業協同發展路徑。制定契合都市圈實際產業發展指導目錄,明確細化各地市重點發展領域,形成都市圈產業集群發展藍圖和布局長期規劃。一方面要以協同創新推動產業鏈分工協作。發揮企業產業創新主體作用,以核心城市優勢產業集群創新聯盟為基礎,建立都市圈優勢產業鏈技術創新聯盟,全面釋放南京研發潛力,形成大型儀器共享、核心技術難題同克良好態勢,強化供需交互,實現強強聯合,為都市圈產業技術聯合創新蹚出路徑,做出示范,提升都市圈內部產業鏈適配率,以供應鏈合作創新為基礎,推動產業鏈向價值鏈中高端躍升,放大產業鏈協同分工效應,形成產業持續創新擴張態勢,確保核心產業持續固鏈、強鏈、補鏈、延鏈。另一方面要持續推動產業分工布局態勢形成。發揮南京人才、技術、資本、創新、文化優勢,推動南京產業高端化、綠色化、智能化,大力發展總部經濟,建強都市圈產業創新核心區,以都市圈各市發展稟賦為基礎,強化市場導向作用,堅持市場政府同向發力,提升都市圈產業“互補耦合度”,找準協同共同點,畫好分工同心圓,細化都市圈產業分工體系,采取“研發+生產基地”模式,引導產業分類有序向省際毗鄰區、寧淮合作特別示范區等合作園區合理溢出轉移。加強南京、淮安、宣城、滁州三次產業總體協同,推動淮安、宣城建設現代農業和生態旅游目的地,促進滁州產業發展,提升市場潛能。以產業政策為基礎,堅持先立后破,推動都市圈人才、技術、金融等政策一體融合,促進產業分工聚集,依據比較優勢,推動滁州、宣城建設都市圈“米袋子”“菜籃子”,以南京為核心,揚州、鎮江建強制造業基地;蕪湖、滁州強化服務業聚集融合發展。都市圈城市各揚所長,逐步形成產業梯次布局態勢,促進都市圈一體化高質量發展。

注釋:

①《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出推動都市圈同城化。以基礎設施一體化和公共服務一卡通為著力點,加快南京、杭州、合肥、蘇錫常、寧波都市圈建設,提升都市圈同城化水平。

參考文獻:

[1]劉再興.九十年代中國生產力布局與區域協同發展[J].江漢論壇,1993(2):20-25.

[2]彭榮勝.區域間產業協調發展基本問題探討[J].商業時代,2006(3):74-83.

[3]覃成林,張華,毛超.區域經濟協調發展:概念辨析、判斷標準與評價方法[J].經濟體制改革,2011(4):34-38.

[4]崔功豪.城市問題就是區域問題——中國城市規劃區域觀的確立和發展[J].城市規劃學刊,2010(01):24-28.

[5]張京祥,胡航軍.新發展環境下都市圈發展、規劃與治理創新[J].經濟地理,2023(1):17-25.

[6]耿慧,焦華富,葉蕾.都市圈一體化研究進展與展望[J].人文地理,2022(4):1-9.

[7]張國云.長三角更高質量一體化發展的幾個問題[J].中國發展觀察,2018(12):57-59.

[8]劉本玲,馬有才.高新技術集群與創新型城市協同發展研究[J].科技進步與對策,2010(27):71-73.

[9]王力年,滕福星,論區域經濟系統協調發展的關鍵環節及推進原則[J].工業技術經濟,2012(2):13-18.

[10]劉佳駿.以協同發展理念促進區域經濟發展——基于京津冀區域協同發展驅動因素的分析[J].重慶理工大學學報(社會科學),2020(10):7-18.

[11]潘娟.基于改進引力模型的空間聯系格局與協同發展研究——以南京都市圈和蘇錫常都市圈為例[J].現代商貿工業,2022(22):40-42.

[12]徐瑞,丁興橋.南京都市圈毗鄰地區產業協同發展路徑研究[J].江蘇科技信息,2023(2):9-13.

[13]石卉楠,汪毅.區域高質量一體化視角下產業協同發展研究——以南京都市圈為例[C]// 面向高質量發展的空間治理——2020中國城市規劃年會論文集.

[14]李秋梅,高春南.協同創新視角下南京都市圈高質量發展對策研究[J].商業經濟,2023(12):42-45.

[15]李琳,劉瑩.中國區域經濟協同發展的驅動因素——基于哈肯模型的分階段實證研究[J].地理研究,2014(9):1603-1616.

(責任編輯:淑 萍)

(校? 對:江 南)