高考地理試題綜合難度分析

李婷 遲令峰

摘 要:試題綜合難度研究可以引領一線教師的教育教學活動。本文以地理試題綜合難度相關模型為基礎,對其進行修改完善,依據改進模型對2020—2023年山東新高考卷地理試題的綜合難度進行對比研究發現:2021年山東新高考卷綜合難度最大,其次為2020年及2023年,而2022年最弱;“試題情境、背景材料”是影響綜合難度的首要因素。基于此,為發揮高考的導向作用,達成立德樹人總目標,本文提出“注重情境創設,有效鏈接‘教—學—考;善用圖文材料,培育區域認知素養;建構思維認知,夯體系育能力;詳剖設問方式,提升問題解決能力;強化邏輯推理,培育綜合思維”等教學建議。

關鍵詞:試題綜合難度;山東新高考地理卷;地理核心素養

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)08-0041-06

一、問題的提出

高考是中學教育測量與評價的重要方式之一,適宜的難度不僅可以保證高考試題的信度和效度,提升測試水準;更有助于發揮其人才選拔和指揮棒的作用。

當前試題難度評價方式主要為事前難度評定和事后難度評定。事后難度評定一般在測試后通過計算正答率獲取數據,但數據只知其難易,無法體現試題為何難、難在哪。針對該問題,一些學者提出“事前難度”,用以評定試題難度。國內學者鮑建生基于Nohara的總體難度構建數學試題綜合難度模型;地理學者王宇對鮑建生的數學綜合難度模型進行調整驗證,構建了適于評定地理試題綜合難度的模型,并對2016—2017年全國Ⅰ卷地理試題綜合難度進行評定分析,填補了國內地理試題綜合難度研究的空白[1]。

山東省自2020年實行新高考,對山東卷地理試題綜合難度的比較研究有助于指引地理教學的方向,適應地理課程的發展[2]。

二、研究設計

1.研究對象

本文以2020—2023年山東新高考地理卷為研究對象,其中選擇題共15小題,非選擇題共4大題,總分100分。

2.研究工具

筆者在畢業論文《高考地理試題綜合難度分析研究——以2017—2020年全國Ⅰ卷和山東新高考卷為例》[3]中,對王宇的地理試題綜合難度模型進行完善,最終確定“試題情境、背景材料、認知操作能力、設問方式、知識綜合水平、推理層次”為影響地理試題綜合難度的主導因素[4]。

為加強地理試題綜合難度衡量的準確性,將每個難度因素劃分為三個水平,并依據難度高低進行賦值,具體如表1所示。

3.難度計算

地理試題綜合難度計算分三步進行,本文以2020年山東新高考卷第9~10題為例,闡明其計算方法。

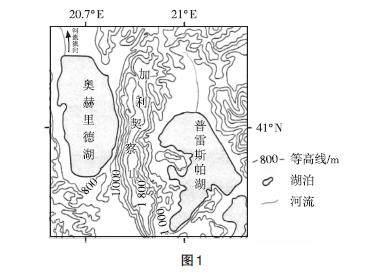

原題呈現:奧赫里德湖和普雷斯帕湖位于巴爾干半島,是沿斷層形成的典型構造湖,由巖性為石灰巖的加利契察山相隔(圖1)。奧赫里德湖面積348 km2,湖面海拔695 m,平均深度144.8 m,湖水透明度21.5 m,是歐洲透明度最高的湖泊,漁產不甚豐富;普雷斯帕湖面積275 km2,湖面海拔853 m,平均深度18.7 m,湖水透明度1.5~7.2 m,透明度湖心最大、近岸較小,漁產頗豐。據此完成9~10題。

9.奧赫里德湖湖水的主要補給來源是

A.雨水? ? B.河流水? ? ?C.地下水? ? ?D.冰雪融水

10.導致兩湖漁產差異的主要因素是

A.水溫度? ? ?B.水深? ? ?C.水量? ? ?D.水質

試題分析:

第一步:賦值。

試題情境角度:該組試題以“奧赫里德湖和普雷斯帕湖”為情境,是專家實地考察且研究的區域,故將其歸為“地理學術情境”難度水平,均賦值為“3”。

背景材料角度:該組試題以“文字材料+區域圖”形式呈現,故將其歸為“復合背景材料”難度水平,均賦值為“2”。

認知操作能力角度:第9小題需要抓取“緯度位置、等高線起伏變化、石灰巖巖性”等小切口信息,考查學生解讀并運用地理知識的能力,故將其歸為“理解”難度水平,賦值為“2”;兩湖“湖水透明度”的差異是第10小題的題眼,主要考查學生提取信息的能力,故將其歸為“領會”難度水平,賦值為“1”。

設問指向要求角度:兩小題均屬單一設問,均賦值為“1”。

知識綜合水平角度:第9小題考查“陸地水體的相互補給”;第10小題考查“生物量的成因”,均屬單一知識點,故均賦值為“1”。

推理層次角度:第9小題雖然考查“陸地水體的相互補給”一個知識點,但涉及“區域定位、區域特征分析、風向、山脈走向及海拔判讀”,具有較強的綜合性,需經多步推理,屬于“復雜推理”難度水平,賦值為“3”;第10小題提取兩湖“湖水透明度”差異的信息,即可推理成功,屬于“一步推理”難度水平,賦值為“1”。

第二步:借助加權法計算試題難度,公式如下。

[di]=[jnijdijn] (1)

式(1)中di代表該題組在6個難度因素上的難度值;nij代表該題組中第i個難度因素在 j 水平上所含的賦值次數;dij表示第i個難度因素在j水平所賦的值;n代表試題總數[5]。

借助式(1),可得該題組的綜合難度,具體如下。

d1=[3×22]=3 d2=[2×22]=2 d3=[1×1+2×12]=1.5

d4[1×1+1×12]=1 d5=[1×1+1×12]=1

d6=[1×1+1×32]=2 d=[3+2+1.5+1+1+26]=1.75

第三步:借助獲取的數據,繪制綜合難度模型圖(圖2)。

[

三、結果分析

以上述研究設計為基礎,對2020—2023年山東新高考地理卷進行分析并賦值,確定各試題所屬的難度水平。

基于此,先繪制堆積柱形圖,對四套試題的六大難度因素在不同水平上的分布進行對比分析,以便直觀反映各難度因素水平的占比情況;再借助綜合難度模型對比分析四套試題的整體難度。

1.“試題情境”為依托

據圖3可知,除2020年設置了一組無情境試題,2021—2023年山東新高考地理試題皆以一定情境為依托。其中,2020年、2022年以學術情境為依托的試題占比達60%以上;2021年、2023年主要以生產、生活情境為依托,2021年甚至高達86.67%。

如2021年第1~2題,長三角F村“觀光旅游型農家樂、休閑養老型村落”生活生產情境的設置,既與當今的鄉村振興及養老模式相契合,又有助于學生落實產業轉型升級的相關知識。而2021年第18題,以學術論文《滇西北海巴洛溝“7·28”降雨—冰川融水混合型泥石流成因研究》為情境,考查泥石流相關知識,對考生的綜合思維要求高。

2.“圖文材料”共支撐

據圖4可知,各年份試題復雜背景占比最多,其次是復合背景,單一背景占比最少。表明山東新高考注重以復雜及復合背景為支撐考查學生的圖文分析能力。

山東新高考人文地理多以復合背景為主,難度不大。自然地理試題多以某一小尺度區域為切口設置復雜背景,如2020年第17題,考生既要借助文字材料明確“露點溫度”的概念,還要對圖表中的“位置、山脈河流走向、圖例、數據”等信息高度敏感,難度較大,對學生的地理思維能力要求較高。

3.“認知操作”聚思維

據圖5可知,山東新高考卷認知操作能力因素難度水平占比為:理解>領會>探究,且理解難度水平因素占比達50%以上。

理解難度水平是山東新高考地理考查的主基調。如2023年第16題,以“滇池流域”人地關系的發展歷程為背景,要求考生“分析原因、說明影響”。設問中“明清時期人類活動、與A區域相比”等限定條件的出現,要求學生基于此理解題目并外化地理思維,便于考查學生對地理成因、過程的理解能力,有助于綜合思維的落實。

[

4.“設問指向”明考點

據圖6可知,山東新高考卷以單一設問難度水平為主,多重設問2022年占比最高,僅2020年出現開放性設問。無論哪一難度水平,設問的精準剖析有助于明確考點,是解決問題的切口。

[

如2020年第19(4)題,設問為“為減少西柳溝入黃泥沙,從黃土丘陵溝壑區、風沙區和沖積平原區中,任選一區提出針對性建議”。首先,該設問有助于讓考生明確考查的知識點為“生態脆弱區治理”;其次,該設問涉及區域三選一及提出建議的開放性,有助于思維的進階。

5.“知識綜合”建體系

據圖7可知,山東新高考卷以一個知識點難度水平因素為主,占比達65%以上。皆涉及兩個知識點難度水平,但占比較少,而三個及以上知識點占比低于5%。即便是單一知識點,也涉及多種要素間的聯系,對知識體系的建構及提取有較高的要求。

[

分析2020—2023年高考地理試題可知:選擇題以單一知識點為主;非選擇題注重綜合思維的考查,因此兩個及以上知識點難度水平占比大,如2022年第16(1)題既考查了風的受力分析,又考查了地形對空氣運動的影響,難度較高。

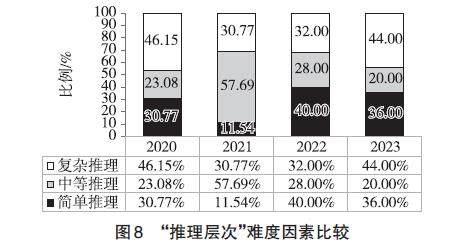

6.“推理層次”強邏輯

據圖8可知,山東新高考地理卷在推理層次難度水平的占比較均衡,其中2021年和2022年簡單推理和中等推理占比較高,2020年和2023年復雜推理占比較高。

推理層次越復雜的試題,對學生的邏輯思維能力要求越高。如2022年第18(2)題考查“水系演化過程”,推理過程要求考生具備較強的時空演化觀念,且需經過四步推理才能得全分,有助于邏輯思維的外化及強化。

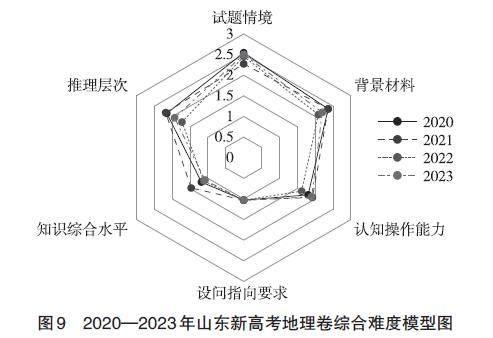

7.“綜合難度”明難易

為了解2020—2023年山東新高考地理卷的綜合難度,本研究基于對六個難度因素難度水平分析的基礎上,進一步對量化數據進行統計分析,獲取各年份的加權平均值,以此對比分析各年份試題的綜合難度情況,具體如表2所示。

據表2可知,2021年山東新高考卷綜合難度為11.243,綜合難度最強,其次為2020年及2023年,2022年最弱,難度為10.046。

分析加權平均數據繪制綜合難度模型圖(圖9),就各難度因素而言:試題情境、背景材料難度因素均大于2.00,表明山東新高考注重情境創設,且圖文資料共同支撐是命題的宏觀趨勢;認知操作能力及推理層次難度因素介于1.60~2.20之間,說明理解類試題占比較多,注重對綜合思維的考查;設問指向要求難度因素均在1.03左右,故單一知識點占比較大,但愈加注重知識的論證探究能力與思維的拓展延伸。

四、教學建議

基于上述分析,為發揮高考的導向作用,落實立德樹人總目標,提出以下教學建議。

1.注重情境創設,有效鏈接“教—學—考”

情境創設有助于考查學生是否具備在真實情境中解決實際問題的能力,日常教學注重課堂情境創設與高考情境間的有效銜接,使學生自始至終處于一定情境中,有助于增強考生解決高考地理情境化試題的熟悉感,從而降低“試題情境”難度對學生思維帶來的影響。

例如,“工業區位”的學習,以學生熟悉的濟南鋼鐵廠的“布局—衰敗—轉移—升級”為情境,讓學生在熟知的真實情境中系統建構影響工廠選址的“區位因素、區位變化及產業結構變化與升級”等知識體系(圖10),為高考地理區位知識的考查打好基礎。

2.善用圖文材料,培育區域認知能力

山東新高考地理多以圖文資料共同支撐,該特點要求地理教師在日常教學中要引導學生提高對文字材料的敏感度,并關注圖示尺度的轉換,建立“大尺度圖示具有宏觀性,小尺度圖示具有獨特性”的理念,培養學生“讀圖、析圖及區域認知”的能力。

例如,學習厄爾尼諾現象時,首先呈現“厄爾尼諾年赤道附近太平洋地區海氣狀況”示意圖(圖11),幫助學生認識到從大尺度背景下,厄爾尼諾發生使赤道太平洋西側沿岸地區降水減少,東側沿岸地區降水增多。隨后呈現“厄爾尼諾對中國降水的影響”示意圖,引導學生認識到從中國局地尺度而言,雖然中國地處太平洋西岸,但厄爾尼諾年易造成南澇北旱現象。由此幫助學生建立尺度轉換可能會導致地理現象發生變化的理念。

3.巧用單元架構,夯體系育能力

山東新高考地理試題注重“知識論證、探究與思維拓展能力”的考查,因此,日常教學要巧用“單元架構模型圖”(圖12),引導學生自主建立“節與節、章與章、冊與冊”之間的邏輯體系,注重培育學生“理解、調動、轉化、闡釋、論證和應用”知識的能力。

4.詳剖設問方式,提升問題解決能力

山東新高考地理試題的單一設問往往是結構不良型設問,日常教學中引導學生形成詳剖設問中“限定詞、關鍵詞(時間、地點、轉折詞、括號內的解釋)”的習慣,認識到明確設問要求對提升問題解決能力具有至關重要的作用。

例如,2020年山東新高考卷第16(1)題的設問要求為“從地形、地質的角度分析濕地的成因”。對該設問的剖析,首先引導學生意識到該設問中“地形、地質”角度為限定詞,即考生只能從“地形、地質”入手分析濕地成因,若回答其他要素則不得分;其次,引導學生圈畫出關鍵詞“濕地的成因”,即運用“水循環—水量平衡”原理解決該問題。由此提升學生解題的準確率。

5.強化邏輯推理,培育綜合思維

考生能否在“題目設問、推理能力與已有知識體系”間建立內在聯系是山東新高考考查的重點,這種內在聯系的習得需要日常教學的培育。因此,日常教學要借助典型案例,強化學生的邏輯推理能力。

如“海—氣相互作用”的學習,呈現德雷克海峽開關效應的案例,引導學生以所學知識為基礎,步步推理,形成邏輯鏈(圖13),落實要素綜合和時空綜合思維。

參考文獻:

[1] 王宇. 基于綜合難度模型的高考地理試題分析——以 2016—2017 年新課標高考文科綜合Ⅰ卷為例[J]. 教育測量與評價, 2017(10): 48-55,47.

[2] 中華人民共和國教育部. 高考改革正平穩有序推進[EB/OL](2019-02-26)[2023-12-11].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201902/t20190226_371166.htm.

[3] 李婷. 高考地理試題綜合難度分析研究[D].濟南:山東師范大學,2022.

[4] 李婷, 遲令峰. 核心素養導向下的情境化教學設計——以“洋流對地理環境的影響”為例[J]. 地理教育, 2022( 9): 24-28.

[5] 朱權龍, 韓彩芹. 高中物理選擇題難度量化分析研究——以江蘇省近五年高考物理選擇題為例[J]. 物理教學探討, 2019, 37(11): 37-39.