具身認知視域下利用3D GIS技術賦能高中地理教學的實踐探究

李星玉 周忠發 劉智慧 黃登紅

摘 要:在教育數字化轉型背景下,借助地理信息技術提升學生的地理空間能力和地理實踐力,成為地理學科教學的重要趨勢。針對傳統地理課堂教學中地理實踐力培養落實難,野外觀察存在經濟成本高、安全隱患、難以觀察全貌等問題,3D GIS技術為地理課堂教學提供了具身的教學方法和手段。本文從具身認知理論出發,闡明3D GIS技術賦能“地貌的觀察”適切性的基礎上,在案例設計中具體說明3D GIS技術開發教學資源的步驟及在地理課堂教學中的應用,為地理實踐力的落實以及師生地理信息素養的提升提供參考。

關鍵詞:3D GIS;具身認知;“地貌的觀察”;地理實踐力

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)08-0047-05

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,要創新培育地理學科核心素養的學習方式,充分利用地理信息技術營造直觀、實時、生動的地理教學環境。地理實踐力是地理教學需要培育的地理學科核心素養之一。但傳統的地理教學存在地理實踐力培養落實難,野外地貌觀察經濟成本高、安全隱患大、難以觀察全貌等問題。3D GIS技術的發展和以傾斜測量為代表的三維數據生產方式的創新[1],為地理教學提供了新的變革思路。具身認知理論認為學習是全身心參與的過程[2]。人與技術具身關系的普遍存在,推動了教育領域的具身轉向[3]。教學也從原來的認知參與逐漸變為具身參與[4]。具身的學習環境對于主體的在場來說具有基礎性的意義,用具身技術營造的學習環境,為學習者的在場體驗提供了潛在可能[5],同時也為教育回歸生活世界提供了一種實踐路徑[6]。基于此,本文嘗試從具身認知理論出發,將基于無人機傾斜攝影技術采集的虛擬場景資源,結合3D GIS技術應用于“地貌的觀察”教學中。

一、3D GIS技術賦能“地貌的觀察”的適切性

“地貌的觀察”是人教版必修一第四章的第二節,課標要求是“通過野外觀察或運用視頻、圖像,識別3~4種地貌,描述其景觀的主要特點。”本條課標凸顯了地理實踐力的培養,要求教師通過直觀的形式幫助學生對當地地貌進行觀察。行為動詞為“描述”與“識別”,以對地貌景觀的特征形態和物質組成描述為主[7]。

地理信息技術的可視化,為學生地理核心素養的培育提供了新方法[8]。利用3D GIS技術空間信息展示更為直觀,具備真實地反映地物實際情況和將抽象的地形地貌知識生動地在教學情境中直觀呈現的優勢[9],為學生的在場體驗提供了可能。對地貌進行深度觀察的前提是將其置于區域背景之中,從宏觀的角度全面認知地貌[10]。3D GIS技術在“地貌的觀察”這節課的運用不僅可以通過數字地球將地貌的觀察立足于區域背景之下,還可以通過構建本土的三維地貌模型還原學生生活中的地貌場景,結合VR、MR等技術為學生創設具身的虛擬地理實踐環境,使學生可以在室內觀察真實還原的虛擬地貌景觀,對地貌進行觀測等實踐活動。生動逼真的地貌情境為個體的具身體驗創造了條件,有助于提升學生對地貌觀察的臨場感,同時學生可以從宏觀的角度對地貌進行感知,這可以促進學生對地貌進行深入的觀察,一定程度上避免了野外地貌觀察帶來的安全隱患以及管理成本大、難以觀測全貌的問題。應用3D GIS技術于“地貌的觀察”教學符合課標對地理實踐力的培育以及對地貌進行描述和識別的要求。

二、具身認知視域下利用3D GIS技術賦能“地貌的觀察”教學設計

1.前端分析

基于具身認知理論,依據“地貌的觀察”課標要求,選取位于貴州省畢節市大方與納雍兩縣交界處的九洞天風景區作為案例地。該地是學生熟悉的真實地理空間,為喚醒學生多重感官體驗、調動生活經驗奠定基礎。此處地貌復雜多樣,有較為典型的山脊、山谷、陡崖等微觀地貌,符合課標中對地貌進行識別的要求。雖然學生對于身邊的地貌比較熟悉,但由于區域時空的限制,導致對地貌認識的深度有局限[11]。應用3D GIS技術還原家鄉地貌,構造具身學習環境,讓學生在具身環境中利用地理信息工具對地貌進行沉浸觀察,有利于學生對地貌的深度學習。

(1)學情分析

學生在初中已經學習世界的地形,且在高中階段學習了常見的地貌類型知識,為進行地貌的觀察奠定了知識基礎。高中一年級學生具備一定信息技術素養且具有較強的好奇心以及求知欲,對新穎的技術和工具比較感興趣,通過引入畢節九洞天風景區真實案例進行虛擬地理實踐,運用3D GIS技術以及創造性的制作三維地形等高線圖的學習活動可以激發他們的學習興趣和主動性,增強其內在學習動機,促進有意義的學習。

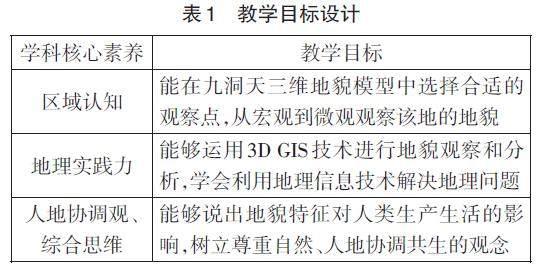

(2)教學目標

依據學情分析及課標要求,預設教學目標如表1所示。

2.設計思路

設計以具身認知理論為指導,應用具身的3D GIS技術構建生活中的地貌情境,為調動學生的生活經驗奠定基礎。整堂課在3D GIS技術支持下的真實地貌情境中展開,學生在創設的真實地貌情境中,借助3D GIS技術和工具對地貌進行感知,將具身體驗轉換為知識。依循“地貌識別”“地貌探秘”“地貌考察”“地貌探尋”四個任務驅動教學實踐活動開展,設計思路如圖1所示。

3.利用3D GIS技術,開發具身資源

(1)軟件準備

Pix4D Mapper、Surfer、LocaSpace Viewer和SView軟件。軟件簡介與本節課教學應用如表2所示。

(2)利用Pix4D Mapper構造九洞天三維地貌模型

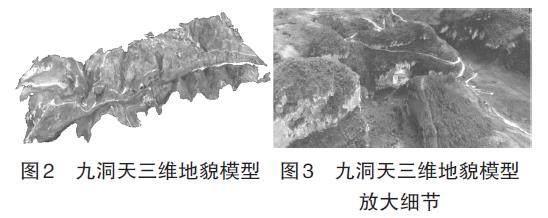

打開Pix4D Mapper軟件創建新項目并命名;將無人機拍攝的九洞天的傾斜攝影照片,添加到新項目中并設置好圖片屬性;選擇輸出坐標系,最后處理選項模板選擇“3D Models”,在本地處理勾選“初始化處理”“點云和紋理”以及“DSM,正射影像和指數”。點擊開始,等待軟件自動處理完畢后勾選“空三射線”,即可根據拍攝到的九洞天傾斜攝影照片自動生成近似實景的三維模型(圖2)。

利用無人機采集的傾斜影像可以獲取更全面的地物紋理細節,能夠真實地反映地物的實際情況,模型放大細節如圖3所示,為學生創設真實的具身教學環境奠定基礎。

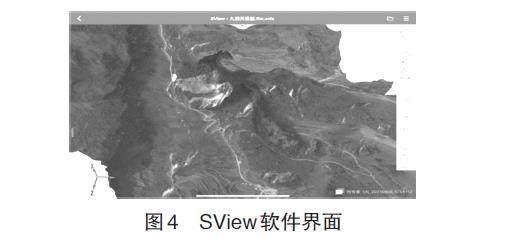

選中三角紋理下的“Mesh”右鍵選擇“導出紋理”即可導出.obj、.fbx等多種格式的文件。.obj格式的文件可直接導入SView軟件實現測量、觀察、MR混合現實等具身交互操作,如圖4所示,為學生對地貌進行觀察等具身交互操作提供支持。

(3)利用Surfer制作三維等值線模型

首先在LocaSpace Viewer軟件中選擇“數據提取”“提取數據高程點”,選擇“繪制面”工具,然后在所需區域繪制一個面,以覆蓋制作三維等值線圖的范圍,選擇“基于場景地形提取”,并將采樣間距設置為“10米”點擊“開始提取”如圖5所示,即可獲得案例地的高程點數據。

打開Surfer軟件,選擇“圖形向導”在選擇文件一欄中打開下載好的高程點數據,選擇“下一個”勾選“等值線圖”及“3D Surface”選擇“下一個”然后點擊“結束”即可得到研究區的三維地形等高線圖,在對象管理器處勾選“比色刻度尺”,然后在屬性管理器處對兩幅圖進行變換顏色等細節調整的操作,最后對圖中元素進行排版布局,即可得到一副三維地形等高線圖,如圖6所示。地貌模型制作需要動手實踐,能讓學生深入感知地貌形態,培養學生的空間想象能力[12]。

4.教學過程

教學過程如表3所示。

5.開展多元評價

教學評價是開展教學實踐必不可少的一環,它能夠檢驗學生學習效果,為教師改進教學質量和提升教學水平提供支持。依據課堂實踐任務,設計評價量表如表4所示,采取生生互評、教師評價以及學生自評等多元評價方式。

三、結語

3D GIS技術的應用為地理教育注入了新的活力,與傳統的地理課堂教學相比,應用3D GIS技術構建虛擬仿真的地貌模型,為學生還原了生活中真實的地貌情境,打破了地理課堂的時空局限,為地理教育回歸生活以及地理實踐力的培育提供了新的路徑和形式。隨著現代信息技術的快速發展,3D GIS技術的進步將進一步推動地理課堂教學形式和學生學習方式的變革,促進教育的數字化轉型,為地理教育高質量發展提供廣闊空間。

參考文獻:

[1] 萬銘.基于3DGIS技術的杭州城市景觀分析及評價研究[D].杭州:浙江大學,2020.

[2] 殷明,劉電芝.身心融合學習:具身認知及其教育意蘊[J].課程·教材·教法,2015,35(7):57-65.

[3] 鄧敏杰,李藝.走向技術具身:信息技術時代學習者主體性再認識[J].電化教育研究,2023,44(8):26-32.

[4] 祝智庭,戴嶺,趙曉偉.“近未來”人機協同教育發展新思路[J].開放教育研究,2023,29(5):4-13.

[5] 王美倩,鄭旭東.在場:工具中介支持的具身學習環境現象學[J].開放教育研究,2016,22(1):60-65.

[6] 張剛要,李藝.教育回歸生活世界:技術具身性的啟示[J].當代教育科學,2017(1):7-11.

[7] 韋志榕,朱翔.普通高中地理課程標準解讀(2017年版2020年修訂)[M].北京:高等教育出版社,2020.

[8] 關一龍,藺芳,吳紅波.地理信息技術與高中地理教學的融合實踐——以“黃土高原水土流失”為例[J].地理教育,2022(11):8-12.

[9] 黃倩. 三維GIS制圖技術在中學地理地形地貌教學中的應用[D].武漢:華中師范大學,2021.

[10] 何雷鳴,徐海龍.立足研學旅行的地貌深度觀察策略——以新疆天山研學行為例[J].地理教育,2020(8):56-59.

[11] 儲文娟.利用信息技術開展高中地理課堂探究式教學的實踐——以“地貌的觀察”為例[J].地理教育,2023(S2):106-107.

[12] 王景晨,俞飛虹,郝雨楠.指向地理實踐力培育的地貌及等高線模型制作實踐活動設計[J].地理教育,2023(2):18-21.