生活教育視角下高中地理項目式學習的設計與實施

【摘要】生活教育理念詮釋了生活與教育之間的聯系,指出教育源于生活,生活是教育的基礎。對于高中地理學科而言,滲透生活教育理念能夠進一步凸顯地理學科的教育價值,使學生建立地理知識與生活的聯系,從而提升地理學習的有效性。文章以人教版高中地理必修第二冊“問題研究 低碳食品知多少”的教學為例,分析生活教育視角下高中地理項目式學習的設計與實施,以期有效地在高中地理學科教學中融合生活教育理念。

【關鍵詞】高中地理;項目式學習;生活教育

作者簡介:周健(1979—),男,江蘇省如東高級中學。

地理是研究人類活動與地理環境關系的科學。在高中地理教學中融入生活教育理念,能夠減少教育與生活的割裂感,從而促進學生對地理知識的理解與內化。在人教版高中地理必修第二冊“問題研究 低碳食品知多少”的項目式學習中,學生能夠自主參與地理學習的過程,通過查閱資料、調查實踐等相關學習途徑,深化對地理知識的感悟,激發創造性思維,獲取學習經驗[1]。

一、調查學情,為項目式學習提供依據

調查學生的學習情況是開展項目式學習的前提。教師需要全面掌握學生的整體學習情況,深入了解其學習能力、知識應用能力等,以便優化教學管理。

人教版高中地理必修第二冊“問題研究 低碳食品知多少”所在章節的教學主題為“環境與發展”。在第一節的學習中,學生已經掌握人類社會與環境的關系,能夠歸納人類目前面臨的主要環境問題,并說明環境問題產生的原因及環境問題的地域差異;在第二節的學習中,學生能夠全面理解可持續發展的內涵,掌握運用資料舉例說明實現人地協調發展和可持續發展的主要途徑。問題研究的內容指向第一節和第二節的理論知識,從食品的角度出發,引導學生展開思考與學習,從而讓學生將地理知識運用到實際生活中。

基于此,在開展項目式學習前,教師需要了解學生對本單元理論知識的掌握程度,把握學生的基本學情。具體而言,教師可以將本單元需要學生重點掌握的知識設置成一份測試卷,要求學生完成測試卷,通過學生的答題情況了解學生的學習能力和知識應用能力。

教師可以按照學生的測試成績,將學生分成不同的項目式學習小組,保證學生的學習能力形成互補。教師還可以借助信息技術手段,運用大數據分析學生的學情。具體而言,教師可以收集學生在“人類面臨的主要環境問題”和“走向人地協調—可持續發展”兩節課中的理論知識理解情況、課堂互動表現、作業完成質量等方面的學習數據,并將這些數據上傳至學情分析平臺,對學生的項目式學習行為和學習成果進行預測,初步把握學生的學習動向,從而有針對性地布置學習任務,保證項目式學習的實施。

總之,項目式學習的設計應基于學生的學習情況,著眼于學生的最近發展區,讓學生在現有的基礎上進行自主學習與探索,激發學生的潛力[2]。

二、創設情境,設置項目式學習任務

項目式學習是以學生為主體,通過任務的布置引導學生自主探究、收獲經驗、得出結論的學習過程。對于教師而言,設置合理的學習任務是重中之重。“低碳食品知多少”的項目式學習不僅源于學生的實際生活,還能夠促進學生將所學知識應用于實際生活,培養學生的人地協調觀。教師應深入剖析項目主題,從而設置合理的任務。

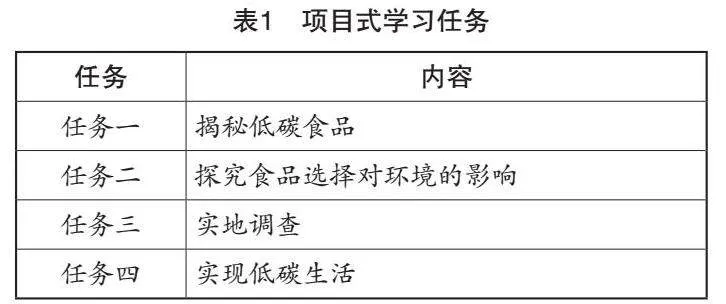

通過學習本章節的理論知識,學生已掌握地理環境與人類活動之間的密切關聯。近年來,人們開始關注食品的本質,重視食品對身體健康的影響,從地理學科的角度來看,學生還應關心食品生產過程對環境的影響。基于此,在組織學生開展項目式學習的過程中,教師應基于對項目主題的分析創設學習情境,讓學生自主聯系生活與地理。教師在創設項目式學習情境時,可以播放電影《流浪地球》的片段,引導學生思考:“如果未來真的如電影的情節一樣,我們只能在地下生存,那我們能吃些什么呢?”通過以上情境的創設,能夠有效引出“低碳食品知多少”的主題,從而幫助學生快速進入學習狀態。在情境創設的基礎上,教師可以設置項目式學習任務(如表1所示)。

任務一“揭秘低碳食品”的設計意圖是引導學生了解食品在生產、運輸、消費等過程中的主要環節,使學生能夠認識食品生產對環境的影響,揭秘低碳食品背后的故事。任務二“探究食品選擇對環境的影響”的設計意圖是引導學生了解食品的選擇會影響環境,從而驅動學生深入探討食品選擇與環境的關系,選擇更環保、更具責任感的飲食方式。任務三“實地調查”的設計意圖是引導學生通過親身體驗和實際觀察了解水果與蔬菜的生產,直觀地認識生活與地理的關聯,將所學知識應用于實際探究中,進一步了解低碳食品。任務四“實現低碳生活”的設計意圖是引導學生將低碳生活的理念和所學地理理論知識融入日常生活,通過改變飲食結構、減少食品浪費、選擇環保食品等方式,降低個人碳排放,為環境保護貢獻力量[3]。

三、設計目標,引領學生的項目式學習

生活教育視角下的高中地理項目式學習,旨在將地理知識與學生的生活實際緊密結合,使學生在自主探究的過程中感受地理知識的實用性和廣泛性。在這個過程中,項目式學習的目標應真正鏈接現實生活與地理知識[4]。

結合“低碳食品知多少”的任務,教師可以有針對性地設計目標,引領學生的項目式學習。如任務一“揭秘低碳食品”的學習目標可以設計為:了解低碳食品的含義,知道身邊有哪些低碳食品,對低碳食品進行新的定義;分析低碳食品的特點和優勢,了解低碳食品對環境的積極作用;選取熟悉的低碳食品,簡述其生產過程。任務二“探究食品選擇對環境的影響”的學習目標可以設計為:了解低碳食品的生產環節、消費環節以及運輸環節,正確選擇適合自己的低碳食品,形成綠色健康的消費觀;認識不同產地、不同包裝食品的溫室氣體排放差異,并分析在食品的生產周期中,有什么方法能夠減少溫室氣體排放;將所了解的信息制作成一份報告。任務三“實地調查”的學習目標可以設計為:通過實地調查了解本地的蔬菜、水果的盛產期;說出本地的蔬菜、水果的盛產期與地理的關聯。任務四“實現低碳生活”的學習目標可以設計為:制作低碳食品,提高實踐動手能力;在實際生活中踐行低碳生活的理念,樹立低碳環保的意識。教師設計以上目標,能夠為學生的自主探究提供引導,讓學生根據目標逐一完成學習任務,從而完成項目式學習。

四、設計教學活動,落實項目式學習任務

(一)展示資料,揭秘低碳食品

針對任務一,教師可以通過展示資料拓寬學生的知識面。

資料一說明低碳食品的生產、消費、運輸環節。學生明確學習任務后,可以小組為單位閱讀資料一,總結農產品在生產、加工、運輸、銷售、使用、廢棄等環節中化石燃料和能源的參與。接著,學生需要以小組為單位,將知識點制成一份思維導圖,并派一名代表匯報探究結論。

資料二說明本地蔬果和應季蔬果的相關知識。教師可以引導學生自主調查,列舉本地蔬果的種類,并且結合季節,列舉應季蔬果和反季蔬果。

資料三從包裝的角度對低碳食品進行說明。為了使學生深刻認識食品包裝的影響,教師可以要求學生走進精品水果店和水果批發市場,觀察同一種水果在價格上的差異,從而使學生習得“過度包裝并不會對水果的本身產生影響”的生活經驗。

(二)提出話題,探究食品選擇對環境的影響

針對任務二,教師可以給出探究話題,引導學生進行討論,從而讓學生掌握食品選擇對環境的影響。

話題一:結合碳排放的影響分析如何選擇本地蔬果和應季蔬果。話題二:如何減少食品過度包裝?話題三:如何選擇食品以降低生活中碳的排放量?

學生可以結合教師給出的探究話題展開探討,分享討論結果,構建地理與生活結合的學習框架,積累低碳生活的經驗。

(三)小組合作,實地調查

針對任務三,教師可以讓學生以小組為單位,圍繞“本地蔬菜、水果的盛產期”展開實地調查。

實地調查前,學生要選擇實地調查的地點,設計實地調查的過程,明確實地調查的注意事項,與調查地點的工作人員進行溝通。在調查的過程中,學生要制作表格,分析不同蔬果的盛產期,做好總結記錄。

任務三主要培養學生的實踐能力。學生既可以通過自主調查直觀地感受不同蔬果的盛產期,加深對本地蔬果的了解,又可以學習用地理的眼光看待實際生活,深化對區域地理的認知,提升人地協調素養。

(四)設置子任務,實現低碳生活

為了保障學生能夠將地理知識遷移至實際生活中,針對任務四,教師可以設置以下子任務。

子任務一:寫一篇“低碳生活倡議書”,呼吁人們從小事做起,落實環保行動。子任務二:制作一份低碳食譜,并說一說自己的想法。子任務三:6月15日是全國低碳日,請你以此為主題,寫一篇演講稿,說說你為低碳生活做出的貢獻。

通過以上子任務,學生能夠總結學習過程中的理論知識與實踐經驗,增強項目式學習的體驗,感受地理學習對生活的影響,體會地理知識的實踐價值。

五、項目展示,開展過程性學習評價

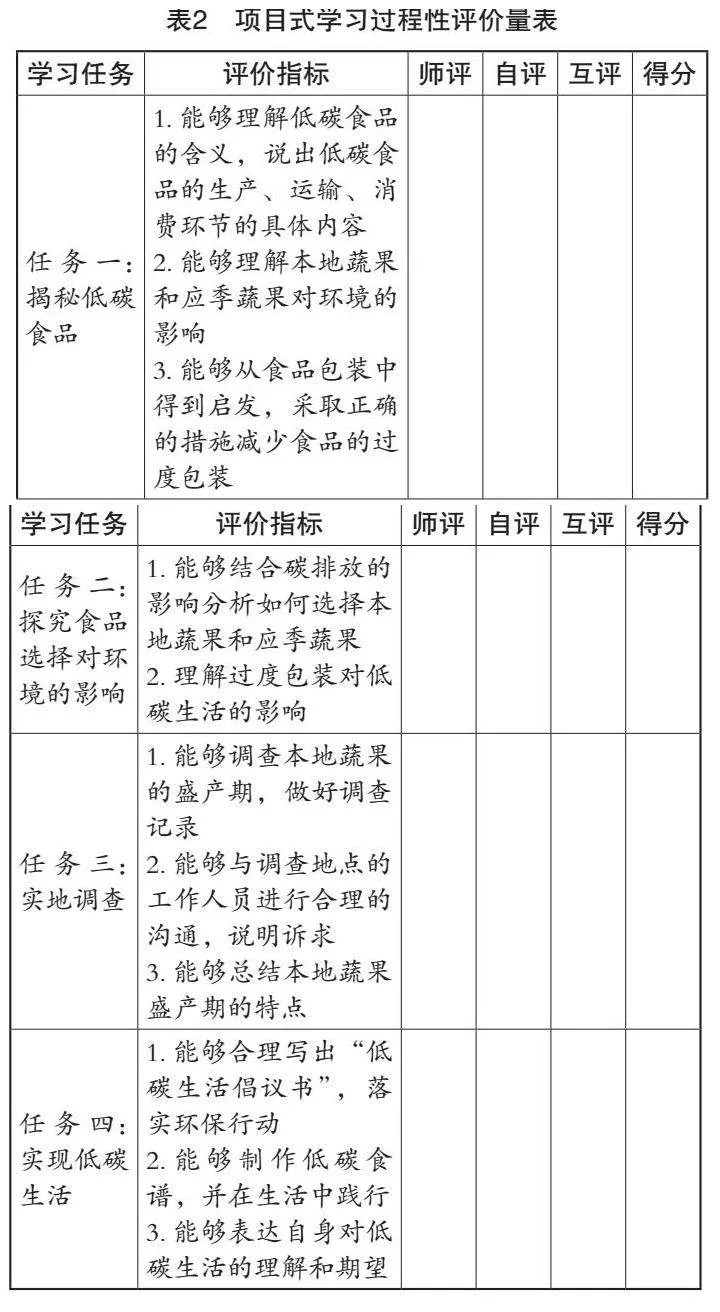

項目式學習應采用過程性評價的方式,對學生完成任務的過程進行評價。通過師評、自評、互評的方式,可將學生的表現較為完整地呈現出來。教師可以設計過程性評價量表(如表2所示),為學生評價自身的學習能力提供依據。

結語

綜上所述,項目式學習是促進學生自主探究、實踐思考的有效模式。生活教育視角下高中地理項目式學習的設計與實施,不僅能夠幫助學生習得地理理論知識,還能夠幫助學生認識地理學科與實際生活的關系。高中地理教師應廣泛應用和推廣項目式學習,融入生活化元素,結合學生的實際需求,構建生活化項目式學習體系,使高中地理教學得到進一步優化。

【參考文獻】

[1]王文生,楊亞麗.新課程下高中地理項目式學習教學實踐探索:以《服務業區位因素及其變化》為例[J].中學政史地(教學指導),2023(12):91-96.

[2]陳虹彤,孫永娟,鄂崇毅,等.基于項目式學習的高中地理研學旅行課程設計:以青海湖國家公園為例[J].中學教學參考,2023(31):91-94.

[3]張立明.項目式學習進階在高中地理教學中的應用:以自然保護區與生態安全為例[J].地理教學,2023(17):22-25,30.

[4]程海軍.項目式學習在高中地理教學中的應用:以新湘教版《水循環》一課為例[J].好家長,2023(27):66-68.