小學數學教學中項目式學習模式的應用探究

【摘要】《義務教育數學課程標準(2022年版)》中明確指出,小學數學課程應突出基礎性、普適性和發展性,滿足不同學生的發展需求。項目式學習能有效培養學生的自主學習能力和合作學習能力,發展學生的高階思維。基于此,教師可通過設計驅動問題、搭建項目框架、探究項目方案、實施多元評價等策略,優化項目式學習模式的應用效果,提高小學數學教學質量。

【關鍵詞】小學數學;項目式學習;數學核心素養

作者簡介:朱靖越(1993—),女,江蘇省淮安生態文化旅游區實驗小學。

隨著《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)的頒布和實施,如何改進現階段數學教學的不足,培養學生的數學核心素養,成為教師亟須深思和解決的關鍵問題。教師應立足學生的發展需求,設計以任務或問題為驅動的項目式學習活動,在調動學生探究熱情的同時培養其數學核心素養。

一、在小學數學教學中開展項目式學習的意義

(一)提升學生的自主學習能力

項目式學習主張讓學生以獨立或合作的形式完成相關學習任務。因此,在項目式學習中,學生通常處于主體地位。其中,教師所起到的作用是將現有數學資源呈現給學生,讓學生結合自己的學習需求,對現有學習資源展開探討、分析和整理,并解決問題,從而養成自主學習習慣和能力[1]。

(二)培養學生的合作交流能力

教師在小學數學教學中應用項目式學習模式,引導學生在與小組成員的共同協作下,利用觀察、猜測、實驗、計算、推理、驗證、數據分析、直觀想象等方法分析問題和解決問題,有助于培養學生的合作交流能力[2]。

(三)發展學生的高階思維

項目式學習以提升學生的學科核心素養為目的,比起結果,它更關注學生的學習過程,因此在項目式學習中,學生會獲得更多思考的機會。通過“在做中學”,學生能夠在探究學習的過程中,實現由低階思維向高階思維的發展。

二、小學數學教學中應用項目式學習的策略

(一)以核心知識為基礎,設計驅動問題

小學數學項目式學習具有明顯的開放性和靈活性。這種教學方式的本質是以數學問題為出發點,將問題轉7deaabb6cc429e2f9e257d8b37871ee1化為探索活動,驅動學生在探究學習中收獲知識。為了突出項目式學習的應用優勢,教師在設計教學問題時應注重問題的設計技巧,讓學生在問題的驅動下完成知識的內化。

以蘇教版小學數學二年級下冊“數據的收集和整理(一)”的教學為例。該課主要是讓學生體驗數據的收集、整理、分析和描述的過程,初步了解統計的含義,掌握收集和整理數據的方法。教師應以核心知識為基礎設計驅動問題。課堂上,教師通過多媒體課件展示教材中的情境圖,提出探究問題:“圖中的人都在做什么?能否收集和整理人數、行為、衣著等方面的數據,并進行合理分類?”引導學生學會收集數據,并利用簡單的方法對數據進行初步整理和分類。當學生收集并整理好數據后,教師繼續提問:“圖中學生比教師人數多多少?參加哪種活動的人最多?參加哪種活動的人最少?”以此進一步培養學生的分類和整理意識。

(二)以情境導入為手段,搭建項目框架

為了確保項目式學習的有效性,教師應基于教學目標和學生學情設計項目任務,再立足教學實際進一步細化項目任務,讓項目式學習真正融入課堂教學中,有效激發學生的學習積極性。為此,教師應以情境創設為導入,選擇學生感興趣的話題來引出項目任務,讓學生在正式學習前明確本課的重難點,并對任務形成探究興趣,從而主動參與到課堂互動、討論環節中[3]。

以蘇教版小學數學二年級下冊“認識萬以內的數”的教學為例。該課的教學難點在于讓學生掌握萬以內數的讀寫、組成、比較、估計等有關知識。對此,教師可以通過創設情境來搭建項目式學習框架,引領學生的學習。

首先,教師利用多媒體設備展示圖片,結合生活實際創設情境,如“教室的電風扇價格是一千三百零一元”,“學校的體育館大約能坐七千三百人”。

其次,教師指導學生讀一讀、寫一寫課件中的數字。教師發現,大部分學生都可以順利讀出數字,但在寫數字的過程中卻容易出現錯誤,如有的學生將“一千三百零一”寫作“1310”。這說明學生對數位順序理解不當。于是,教師利用課件展示算盤,借助算盤來講解萬以內數的數位關系,加深學生對數位順序的理解。

最后,教師設計相關習題,如“某篇文章大約有一萬字”“雅魯藏布大峽谷最深處達六千零九米”等等,要求學生完成對其中數據的讀與寫,并在小組內相互檢查,進一步鞏固該課所學知識。

教師通過創設情境引出具體的項目式學習任務,能在激發學生學習興趣的同時,讓學生認識到數學與生活的聯系,學會運用數學知識解決生活中的問題。可見,借助情境導入項目任務的方式,能讓學生對抽象知識形成具體認知,為后續的學習探究做好鋪墊。

(三)以項目方案為指引,突破學習重點

項目方案能為學生高效開展項目式學習提供引導和支持。教師需要扮演啟發者、引導者的角色,制訂具有可行性的項目方案,引導學生結合已掌握的知識和經驗發散思維,突破學習重點,完成項目任務。

以蘇教版小學數學五年級下冊“圓”的教學為例。該課的主要任務是引導學生探究圓的組成結構、特征及畫法。由此,教師圍繞這一學習重點來設計項目方案。

首先,在正式教學前,教師基于學生學情設計預習任務單,要求學生尋找生活中的圓,分析圓與其他平面圖形的異同,類比推理出圓的特點。

其次,在正式教學中,教師隨機邀請幾名學生分享預習成果,根據學生的反饋,判斷學生的預習情況。然后,教師讓學生嘗試自主畫圓,在觀察和比較中,分析圓與之前所學平面圖形的異同,驗證自己的猜想。

最后,教師講解用圓規畫圓的方法,并動手示范用圓規畫圓的步驟,清晰呈現圓規兩腳之間的距離與半徑之間的關系,并引導學生探究圓的半徑特點以及圓的半徑與直徑的關系。

基于此,學生在項目方案的引導下,通過直觀操作探究圖形特征,理解了平面圖形的性質與關系,發展了直觀幾何思維,并在探索中強化合作意識,實現數學核心素養的提升。

(四)以小組合作為途徑,探究項目任務

在數學學習過程中,部分思維能力相對較弱的學生無法獨立完成探究難度較高的任務,這也是部分項目式學習活動達不到預期效果的原因。為解決這一問題,教師應鼓勵學生以小組合作的方式展開學習[4]。具體來說,教師應根據學生的學情來劃分學習小組,為各小組布置不同的任務,同時精心設計學習單或情境圖,指導學生手腦并用展開合作探究和交流。

以蘇教版小學數學四年級上冊“整數四則混合運算”的教學為例。該課重難點為掌握混合運算的正確順序。對此,教師可指導學生以小組合作的方式來探究學習。

首先,教師帶領學生回顧學過的知識。教師利用課件展示含有二級運算的算式,如:400-280、400-280÷7,要求學生計算兩個算式的結果。

其次,教師展示算式150+120÷6×5,要求學生以小組合作的方式,快速、準確地計算出算式的答案。通過學生反饋,教師發現,有部分小組計算錯誤,原因是他們在計算乘除法時,先計算乘法,后計算除法。于是,教師啟發學生思考:“計算120÷6×5時,為什么先計算120÷6,而不是先計算6×5呢?”學生通過小組討論,得出結論:算式中有乘法和除法時,應按照從左到右的順序計算。

最后,教師再展示算式150+120÷(6×5),要求學生討論括號在算式中發揮的作用,以及括號對算式的計算順序和結果產生的影響。學生通過小組討論得出結論:小括號在算式里起的作用是改變原來算式的運算順序;遇到含有括號的算式,要先算括號內的,再算括號外的。

由此,學生在小組合作探究中加深了對運算規則的理解,同時提升了運算能力和合作探究能力。

(五)以多元評價為依據,完成學習改進

評價是項目式學習中必不可少的環節。教師通過開展過程性評價,發現課堂教學及項目實踐中存在的問題,及時給予學生針對性的教學指導,可幫助學生在評價中實現自我反思和能力提升[5]。

以蘇教版小學數學三年級上冊“長方形和正方形”的教學為例。

首先,教師以折紙游戲為導入,為各小組學生提供一些長方形、正方形的紙張,并布置探究任務—請通過量一量、折一折、比一比的方式,分析長方形、正方形的邊和角各有什么特點?學生在探究中發現:正方形的四條邊都相等,而長方形只有對邊相等,相鄰的邊不相等。

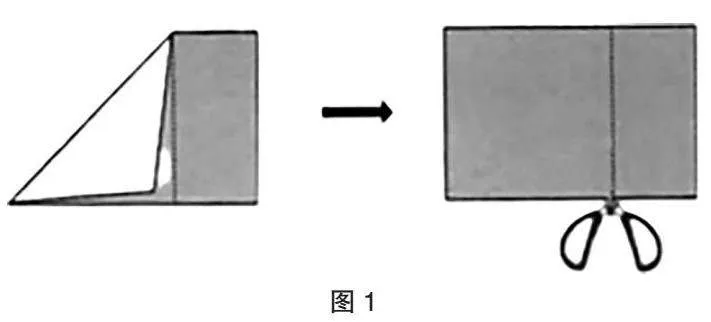

接著,教師讓各小組說一說探究過程,并以此為依據對學生的學習態度、學習策略和核心素養形成情況進行評價。如某小組通過折紙,發現長方形可以剪出正方形(如圖1所示),且剪出的正方形的邊長與長方形的寬相等。教師在評價時,對該小組學生善于觀察、善于發現的行為給予贊揚和肯定,并鼓勵其在未來的學習中堅持這種寶貴的品質。

最后,在項目式學習活動結束后,教師引導學生結合自己在小組探究過程中的真實表現、對知識的掌握情況等,對自己的學習行為展開評價,進行客觀反思,讓學生在回顧的過程中,了解自身的真實學習水平,同時針對不足之處展開反思和改進,進而促使學生在自我反思和改進中形成良好的學習習慣。

結語

總的來說,教師在小學數學教學中應用項目式學習模式開展教學,可以采取以核心知識為基礎,設計驅動問題;以情境導入為手段,搭建項目框架;以項目方案為指引,突破學習重點;以小組合作為途徑,探究項目任務;以多元評價為依據,完成學習改進等策略,提升學生的數學核心素養。

【參考文獻】

[1]程軍站.“雙減”背景下小學數學“項目化教學”實踐[J].數學教學通訊,2023(34):10-12.

[2]張曉航.指向關鍵能力培養的小學數學項目學習探索:以“體育中的數學”為例[J].新課程研究,2023(34):69-71.

[3]錢學翠.從“好玩的作業”到“有意義的作業”:小學數學項目式作業設計的理性探求[J].基礎教育課程,2023(22):25-30.

[4]李延俊.小學數學項目化作業設計的幾點做法[J].江蘇教育,2023(44):86,88.

[5]丁崇麗,雷克信,田星.小學數學項目式學習的課堂實踐[J].新課程研究,2023(31):31-33.