新課改背景下第一學段美術教學法的應用策略研究

【摘要】通過對近年來常用的教學法的歸納和整理可以發現,每種教學法都有其適用的范圍和情境。教師需要根據具體的教學實踐靈活使用教學法,從而使課堂效果最優化。在認真研讀新課標和相關教育文獻的基礎上,總結六種常用的美術教學法,并探討新課改背景下小學美術教師應用第一學段美術教學法的策略和要點,旨在發展第一學段學生的創造性思維。

【關鍵詞】小學美術;美術教學法;第一學段

作者簡介:殷文娟(1992—),女,江蘇省南京外國語學校方山分校。

教師掌握各種教學法的應用策略,在面對不同教學對象和教學內容時應用合適的教學法進行授課,是教師提升教學素養、適應核心素養時代下的教育的迫切需要。由于第一學段的學生還處于思想發展、身體發育的重要時期,因此小學美術教師應基于學生的身心特點選擇適當的教學法。要想提升第一學段美術教學水平,需要教師基于對學情的了解,提高自身的教學能力,合理使用美術教學法并完善對應的評價體系。

一、常用的美術教學法

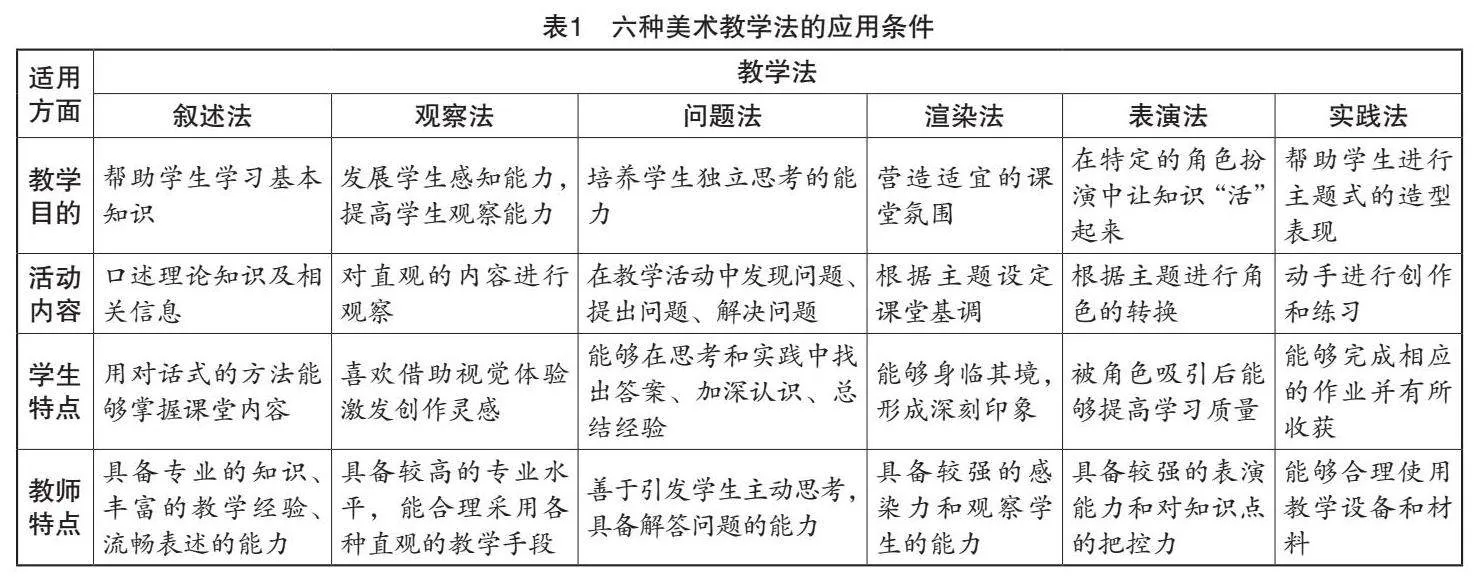

選擇合適的教學法是提高美術教學效率的重要前提。不同的教學法會給教學對象帶來不同的學習體驗。因此,教學法的應用條件和選擇標準是一線美術教師在備課時應該考慮的問題。美術教學活動包含執教者、教學對象、教學內容等多種因素。筆者結合自己的美術教學實踐活動及相關文獻,總結出常用的美術教學法有敘述法、觀察法、問題法、渲染法、表演法、實踐法等[1]。以巴班斯基最優化教學理論為依據的常用的美術教學法的應用條件如表1所示。

現如今,從舉不勝舉的教學法中選擇一種或幾種方法提高課堂教學效率勢在必行。分析各種教學法與各學段教學活動之間的內在聯系,能夠讓教師更好地應用合適的教學法。

二、美術教學法在第一學段教學中的應用策略

美術教師在將教學法創造性地應用于教學活動時,不僅要結合教學目標和內容,而且要考慮學生的身心發展規律和具備的能力。在實際的美術教學活動中,筆者應用上述六種教學法中的觀察法、問題法和實踐法取得了良好的教學效果。下面筆者將結合教學實際對這三種教學法的應用策略進行進一步闡述。

(一)觀察法在教學中的具體應用

第一學段學生的年齡和心理特征決定了他們的創造、回憶等方面的能力較為薄弱。直接的生活體驗和生活經驗是他們主要的創作依據。他們常常通過對生活的觀察與感知來收集創作素材,依靠記憶畫出所見之物。美術來源于生活,美術教學不能脫離生活。只有把美術融入生活,才能使美術活動變得生動。例如,蘇少版二年級下冊“動物朋友(一)”“動物朋友(二)”的內容恰恰取材于生活中各種各樣的動物。因此,筆者布置的預習作業是利用周末外出游玩的時間觀察身邊的動物,了解不同動物的特點。同時,筆者提供預習單,以便學生填寫所觀察動物的形態特征以及生活習性。這樣能避免讓學生坐在教室里機械地回憶見過的動物或觀察靜態的動物圖片,并且有利于突破課程的重點。

(二)問題法在教學中的具體應用

問題法需要教師在教學活動中就教學內容向學生提問并要求學生做出回答,有著啟發學生心智和培養學生思維能力的作用。好的問題應該符合以下標準。一是問題不應寬泛籠統,而應具體明確,圍繞教學目標。例如,在上蘇少版二年級上冊“老人和兒童”一課時,如果教師設置“老人的形象有什么特征?”這個涉及面較寬的問題,學生往往不知道該聚焦老人的面部、言行,還是該聚焦老人的氣質。對此,筆者建議把這個問題進一步分成三個小問題,即“老人的五官有什么特征?”“老人的語言、行動有什么特征?”“和兒童相比,老人在氣質、性格方面有哪些不同點?”如此,問題的指向性會更強,學生的回答也會更精準。二是問題的難度設定應該在不超出學生整體的認知水平的同時照顧到學生的個性差異。例如,在上蘇少版一年級上冊“七彩生活”一課時,針對某張圖片,如果教師設置“該圖的明度有什么變化?”這個問題,不理解“明度”的概念的學生將難以回答這個問題。而如果教師用“深”“淺”來代替“明度”,設置“該圖里哪些地方是深色的?哪些地方是淺色的?”這個問題,學生會更容易理解問題的意思。三是問題應該具備開放性,讓學生有更多思考和發揮的空間。如教師可以針對某幅畫提問:“你喜歡這幅畫嗎?如果喜歡,請你說出喜歡的理由;如果不喜歡,請你圍繞這幅畫提出自己的建議。”

(三)實踐法在教學中的具體應用

實踐法提倡讓學生獨立解決或者合作解決創作方面的具體問題,從而培養其解決問題的能力,充分發揮其想象力和創造力,使其在激發美術學習興趣的同時增強自信心,樹立正確的價值觀[2]。美術實踐需要學生通過實操,以個人或集體為單位,獲取關于美術活動的直接經驗。第一學段學生的美術作品創作內容主要分為人物、動物、植物和場景等;創作表現形式可以是平面的,也可以是立體的。在進行平面創作時,學生通常會創作出繪畫、剪紙、拼貼作品;在進行立體塑造時,則通常會用泥、紙、木材、廢舊材料創作作品。

在學生進行美術實踐前,教師應循序漸進地引導學生做好實踐準備,幫助學生明確創作時長、材料應用、技法選擇、創意表達等方面的作業要求,激發學生的創作動機。學生只有形成一定的審美感知,才能通過欣賞作品,更好地收集創作素材,進行創作前的構思[3]。在輔導學生的美術實踐時,教師應該本著面向全體學生的教學原則,將集體教學和個性輔導相結合,從學生熟悉的事物入手來啟發和引導學生,便于學生回憶和聯想,并且注重作品展示和評價,多肯定學生作品中的優點,鼓勵學生進行創造性表達,促進學生相互學習和共同成長,努力使每個學生都能體驗到美術實踐的樂趣。學生可以在美術實踐中學習有關造型的基礎知識,理解色彩關系,逐漸掌握美術的概念和原理。

三、美術教學法在第一學段教學中的應用要點

第一學段美術教學對學生的成長有著重要的影響,合適的美術活動對學生各方面的素質培養起著促進作用。鑒于此,如何應用、何時應用恰當的教學法成為美術教師需要關注的內容。下面筆者將結合個人實際應用美術教學法的經驗,談一談美術教學法在第一學段教學中的應用要點。

(一)尊重學生天性

美術教師要想使各種教學法發揮效用,第一步要做的是了解學生的天性。只有尊重學生的天性,遵循學生的身心發展規律,才能真正激發學生的興趣。

教師應該在教育條件允許的情況下盡可能地給予學生自由,鼓勵他們創造屬于自己的藝術語言、符號和色彩表達方式,使他們能不受過多束縛,自主地創作。教師需要教授學生可能會用到的造型規律,提供相關材料,引導他們關注生活,了解民間藝術、原始藝術和現代藝術,在自由的教育環境里進行審美。

學生常常會把他們對生活的情感蘊藏在稚拙的筆觸中。這就需要教師在陶行知、陳鶴琴等教育家提出的教育理念的引領下順應學生天性,讓學生能在美術創作過程中釋放天性并且享受筆隨心動的過程,從而讓教育變得鮮活。

(二)指導學生自主探索

第一學段的學生的思維以具體思維為主,他們對世界的探索主要依靠直觀感知和實踐體驗。教師如果一味地向學生灌輸知識和經驗,不僅達不到理想的教學效果,而且不利于他們的自主探索。對此,教師應該根據學生的身心特點,為學生創設開放的空間,讓他們通過個人體驗去學習知識、認識規律,在必要時給予他們適當的指導。在教學中,教師要不斷發揮學生的優勢和主觀能動性,讓學生在生活中進行觀察,在觀察中進行思考,在思考中進行探索,在探索中運用智慧。

在課堂上,學生不應只是埋頭創作,還應有思維的碰撞。教師應該傾聽各種不同的聲音,從這些聲音中獲取各種信息,為學生提供相應的幫助。每個學生可以在課堂上表達自己的觀點,進行提問、討論,評價美術作品。例如,在蘇少版一年級上冊“畫聲音”一課的教學伊始,筆者聽到有位學生問道:“聲音也能畫嗎?聲音要怎么畫?”于是,筆者借機引導全班學生討論如何畫聲音。學生們經過熱烈的討論,得出了一些畫聲音的方法,從而突破了本節課的難點。可見,筆者在課堂上適當留白,讓學生自主探索,能夠發揮班集體的智慧。

(三)適時開展評價

教學評價的目的之一在于總結教學經驗,提高教學質量。美術教學中的評價不應僅僅在學生完成作業后進行,而應貫穿于課堂始終,并且應以鼓勵等正面評價為主,喚醒學生的學習熱情,滿足學生的心理需求。每個學生的特長有所不同,班上的每個學生不一定都擅長美術。對此,教師要注重對那部分不擅長美術的學生開展多維度的過程性評價,如從口語表達、小組合作、遵守紀律等角度多給予他們肯定,爭取讓每個學生都能在一節課中發現自己的閃光點。教師還要基于學生的個人創作風格進行適當、科學的評價,指出作品的不足并提出建議。在進行結果性評價的過程中,學生可以通過自評、互評等方式相互促進。這對學生今后的學習、生活會產生積極的影響。另外,美術創作不像數學等學科的練習那樣有統一的答案,也無“對”“錯”可言。鑒于此,教師在評價作業時可以設置投票機制,鼓勵每個學生都積極參與評價,投票選出人氣作品。這樣,學生在表達自己的想法、欣賞他人的作品的過程中,能夠用辯證的態度看待自己和他人,從而做到取長補短。

結語

綜上,新課標的印發引領藝術課程的教育進入新的階段,也給美術教師的教學提出了新的要求。筆者希望本文探討的新課改背景下第一學段美術教學法的應用策略和要點能夠為其他小學美術教師提供

參考。

【參考文獻】

[1] 陸雯婷.新課標視域下小學美術“微單元”教學法探討[J].小學生(下旬刊),2024(2):118-120.

[2] 王霄.項目教學法在美術創作人才培養過程中的實踐與反思[J].美術教育研究,2021(22):150-151.

[3] 楊景芝.兒童繪畫與感知能力的關系[J].中國中小學美術,2021(7):4-7.