積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養的實踐探索

【摘要】文章從建立和諧師幼關系、促進幼兒健康發展、提升教師職業幸福感三方面分析積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養價值,從夯實基本素質、感知幼兒情緒、落實共情教育、提高理解能力四方面提出積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養建議與路徑。

【關鍵詞】積極心理學;幼兒教師;共情能力

作者簡介:賴丹妮(1987—),女,廣東省深圳市光明區第四幼教集團科裕幼兒園。

積極心理學是從積極角度研究傳統心理學的新興學科,而共情能力指的是能夠設身處地為他人著想、感同身受的能力。在幼兒園教育中,共情能力是幼兒教師必備的能力之一,也是建立和諧師幼關系、促進幼兒健康發展、提升教師職業幸福感的必備能力。如何立足于積極心理學視角,提升幼兒教師的共情能力,已成為當下心理學、幼兒園教育領域研究和思考的重點。

一、積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養價值

(一)建立和諧師幼關系

在積極心理學視角下,良好的、和諧的師幼關系能夠促使幼兒有效學習,積極參與幼兒園一日活動。培養幼兒教師的共情能力,能夠增強幼兒教師對幼兒情感需求、情緒需求的感知,促使教師尊重幼兒的個性差異,從而建立平等、尊重、信任的師幼關系[1]。積極心理學視角下培養教師的共情能力對建立和諧師幼關系的作用可從以下兩方面進行闡述:第一,加強情感共鳴與理解;第二,給予幼兒情感支持與安全感。對于第一點,教師具備共情能力時,能夠更好地理解幼兒的需求和情緒,更準確地解讀幼兒的行為和情感反應,從而為幼兒提供更有針對性的支持和幫助;對于第二點,具備共情能力的教師能夠給予幼兒情感上的支持和安全感。幼兒感受到教師的關心和理解時,會更愿意分享自己的感受,與教師建立更為親密的關系,這種基于情感的聯系有助于增強師幼之間的信任和互動。

(二)促進幼兒健康發展

積極心理學視角下培養教師的共情能力對促進幼兒健康發展的作用具體可從以下兩方面闡述:第一,讓幼兒學會正確的情緒表達和管理方式;第二,促進幼兒社交能力發展。對于第一點,教師能夠共情幼兒的情緒時,幼兒會感到被理解和被接納,從而能夠更自由地表達自己的情緒。同時,經過專業的積極心理學課程學習,教師能夠以自身扎實的心理學知識及共情能力理論知識,指導幼兒理解和管理自己的情緒,幫助他們建立健康的情緒調節機制,從而促進其心理成熟和健康發展。對于第二點,教師能夠理解和接納幼兒的情緒時,會更容易引導幼兒學習如何與他人互動,以及如何理解和尊重他人的感受,從而培養幼兒的同理心和社交技能[2]。

(三)提升教師職業幸福感

積極心理學視角下培養教師的共情能力對提升教師的職業幸福感的作用主要表現在以下兩點:第一,培養職業認同感;第二,提高教師抗壓能力。對于第一點,立足于積極心理學視角,從“發現人的積極情緒”為切入點培養幼兒教師的共情能力,能夠讓教師更深入地理解自己,包括自己的情緒、需求和價值觀,有助于教師更好地認識自己的職業角色和價值,從而培養職業認同感[3]。對于第二點,幼兒教師的工作對象不僅是幼兒,更包含家長及其他社會群體。立足于積極心理學培養教師的共情能力,能夠讓教師學會從多個教育主體視角思考問題解決方案,增強自身的抗壓能力,減少職業倦怠感。

二、積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養建議與路徑

(一)夯實教師基本素質,鼓勵教師自我學習

1.閱讀積極心理學書籍,夯實理論基礎

積極心理學為幼兒教師的共情能力培養奠定了理論基礎。因此,在積極心理學視角下,幼兒教師需要夯實自己的理論基礎,而閱讀有關積極心理學的書籍是快速提升自己對積極心理學理論認知的途徑之一。教師可閱讀馬丁·塞利格曼的《持續的幸福》《真實的幸福》《活出最樂觀的自己》,以及芭芭拉·弗雷德里克森的《積極情緒的力量》《愛的方法》等,此類書籍均從人類的美德出發,敘述了有關“情緒與愛”的故事[4]。幼兒教師也可閱讀克里斯托弗·彼得森的《積極心理學》,以及斯耐德和洛佩斯的《積極心理學:探索人類優勢的科學與實踐》,此類書籍從理論角度詳細介紹了積極心理學[5]。通過閱讀這些書籍,幼兒教師能夠夯實自身的理論基礎,挖掘積極心理學視角下共情能力的培養思路。

2.進修積極心理學,提升專業素養

隨著信息化時代的到來,在線教育為積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養指引了新的思路。幼兒教師可借用互聯網進行在線學習。筆者結合學習實踐,發現哈佛大學開設的公開課“幸福課”,以及北京師范大學心理學部曾祥龍副教授開設的“積極自我”均是優質精品課程。前者分別設置“行動的智慧”“幸福是一種隨機現象嗎”“積極的環境能改變人”等多個課程,從科學的角度呈現新穎生動的積極心理學知識。后者則精選自我控制、自我關懷、自我決定、自我超越四大議題,提煉科學、有益、可操作的精華知識,配以系統、漸進的心理練習,能夠促進自我提升。通過此類在線課程的學習,幼兒教師能夠結合自身教學經驗,立足于幼兒視角,與幼兒共情。

(二)全面感知幼兒情緒,增強情緒理解能力

1.豐富自身閱歷,積累共情經驗

情緒理解能力與個人理解能力、自身閱歷和經驗有著密不可分的聯系。由于幼兒對情緒的感知及表達與成年人極為不同,因此,幼兒教師在培養共情能力時應當提升情緒理解能力。具體而言,教師可從以下兩方面入手:第一,仔細觀察幼兒的情感表達;第二,積極傾聽幼兒的心聲。

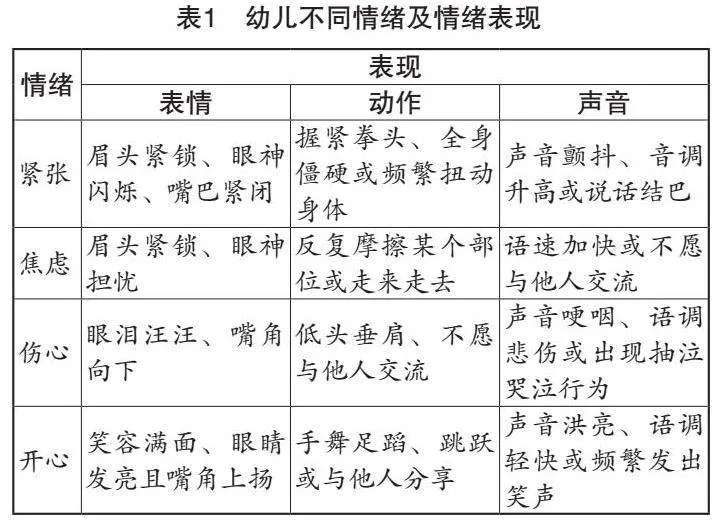

對于第一點,共情能力培養需要教師具備敏銳的觀察能力。在不同的情緒下,幼兒所表現出的表情、動作、聲音有所不同。因此,在幼兒園一日生活中,教師應當時刻留意,仔細觀察,嘗試解讀幼兒的情緒狀態。結合教學經驗,筆者對幼兒緊張、焦慮、傷心、開心等情緒及情緒表現進行了整理(如表1所示)。教師可有針對性地從中分析幼兒情緒。對于第二點,3—6歲正是幼兒渴望表達、樂于表達的階段,因此幼兒教師應當充分給予幼兒表達空間,傾聽幼兒心聲。例如,教師可開設“我想對你說”主題課程,鼓勵幼兒在課堂上對伙伴、幼兒教師表達自己的心聲。

2.加強專項研究,分享共情經驗

園本教研能夠解決教學中出現的新問題、新困惑。在積極心理學視角下,針對幼兒教師的共情能力培養,幼兒園可向上級教育部門反饋,要求以某一幼兒園為中心,輻射周邊地區內的幼兒園,建立“幼兒教師共情學習小組”,并定期組織開展學習活動、分享活動。例如,幼兒園可開展“共情溝通,做幸福的教師”等主題學習活動,進一步普及積極心理學等理論知識,提升教師的情緒管理能力與心理調適能力,增強教師對幼兒心理危機的干預能力,幫助教師實現自我減壓,提高幸福感,創造和諧愉快的教育環境。幼兒園還可以開展“提升共情能力,做幼兒的‘心’伙伴”主題學習活動,圍繞“共情的內涵”和“共情的技巧操作”兩個方面,展示積極心理學理論和典型的實際案例、專家語錄,豐富幼兒教師對積極心理學以及共情能力的理論認知。

(三)回應幼兒情感需求,落實共情教育

在積極心理學視角下,為了有效培養自身的共情能力,幼兒教師需要將共情能力培養和教學實踐充分融合,從教學經驗中提取可優化之處,將所學知識與經驗用于教學實踐。

1.創設活動情境,激發情感表達興趣

在幼兒教育中,創設活動情境是幫助幼兒理解學習內容、內化情感精神的主要途徑。因此,教師可針對教學主題為幼兒創設合適的活動情境。以幼兒園愛國主義教育中“愛國文化教育”為例,教師可設計“人物頒獎活動”,讓幼兒思考令自己感動的愛國人物,說出他的生平經歷和精神品質。在該活動中,教師可以創設“人物頒獎活動”的活動情境,鼓勵幼兒表達對愛國人物的認識和感受,激發幼兒的情感表達興趣。

2.利用媒介資源,豐富情感表達形式

現階段可被用于幼兒園教育的媒介資源多種多樣。在積極心理學視角下,教師可以充分了解幼兒的心理結構特征和興趣愛好,積極借用多種媒介資源促使幼兒表達。仍以上述愛國主義教育主題活動為例,教師可要求幼兒觀看《紅軍長征的故事》等動畫片,在幼兒對長征故事有初步了解后,要求幼兒自行分為4—6人的小組,從動畫片中選擇一個視角,以“長征”為主題進行故事編演。在活動中,教師可結合幼兒情感表達的內容、技巧、不足等進行針對性的指導。例如,幼兒在表演前出現緊張、畏難情緒時,教師可帶頭鼓掌,給予幼兒表演信心。信息媒介資源及創意性的表演方式為幼兒提供了情緒和感情的表達平臺,豐富了幼兒情感表達的方式,同時也激發了幼兒的創作興趣。

(四)完善情感需求認知,提高理解能力

1.借助知識經驗,強化情感認知

補充相關知識經驗有助于提高幼兒參與活動的積極性,加深幼兒的情感認知。目前,課內用于幼兒園教育的知識經驗來源主要包含網絡媒體、書籍、實際經驗等。教師在教學實踐中可通過此類途徑提供與教學內容相關的背景資料,利用自身知識經驗幫助幼兒理解教學內容。在具體教學實踐中,教師可利用動畫片等形式導入背景知識,為幼兒提供具有參考性的材料,幫助幼兒積累知識經驗,為加強幼兒的情感體驗奠定基礎。

仍以上述愛國主義教育主題活動為例。教師除了可以利用動畫片為幼兒介紹有關長征的背景知識,還可提出問題:“孩子們,你們了解長征嗎?有哪些你們知道的長征人物或故事嗎?”在問題的驅動下,幼兒們能夠結合自身的生活經驗,回答自己了解的長征人物的故事。結合幼兒的回答,教師可進行總結:“長征是中國共產黨領導的紅軍在革命戰爭年代所經歷的一次艱苦卓絕的戰略轉移,代表人物有毛澤東、朱德等。賀子珍舍身救傷員的故事廣為流傳,一封血信展現了紅軍戰士英勇不屈的精神風貌。這些故事展示了紅軍指戰員的革命信念,也激勵著人們不斷前行。”

2.利用角色扮演,增強情感體驗

共情反應指與共情客體產生一致的情感體驗。在幼兒園教育中,角色扮演能夠讓幼兒親身體驗,增強幼兒的情感體驗。仍以上述愛國主義教育主題活動為例。教師帶領幼兒了解長征的背景知識、代表人物后,可鼓勵幼兒課后與家長共同尋找有關長征的代表性故事,并自行與其他幼兒組建學習小組,完成角色扮演。通過此類活動,幼兒能夠與人物建立情感連接,感受人物的內心世界,接受愛國主義教育。除此之外,教師還可通過分角色閱讀繪本等形式豐富幼兒的情感體驗,加深幼兒的情感感悟。

結語

共情能力是幼兒園教師的必備能力之一,也是體現幼兒園教師教學水平的關鍵影響因素。積極心理學作為心理學研究領域的新興學科之一,為共情能力培養指引了新的發展方向。如何立足于幼兒教師的角度,對積極心理學視角下共情能力培養進行研究,已成為當下心理學、學前教育領域研究和思考的重點。文章從建立和諧師幼關系、促進幼兒健康發展、提升教師職業幸福感三方面分析積極心理學視角下幼兒教師共情能力培養的意義,結合教學實踐,從夯實基本素質、感知幼兒情緒、落實共情教育、提高理解能力四方面探究幼兒教師共情能力培養策略及實施建議,以期為廣大幼兒教師提供思路。

【參考文獻】

[1]卜琳,李晶.早期親子互動與兒童社會性發展:基于互動行為編碼方案的應用證據[J/OL].心理發展與教育,2024(6):894-904.

[2]王赟.共情與默會:一項常人方法實驗[J].廣東社會科學,2024(1):197-209.

[3]彭銀輝,趙莉,李祥,等.家庭功能對青少年內外化問題行為的影響:共情和情緒能力的多重中介作用[J].四川大學學報(醫學版),2024,55(1):146-152.

[4]何天寶.運用積極心理學 提升青年教師幸福感[J].中小學校長,2024(1):66-69.

[5]呂晉晉,王異芳,劉彤,等.幼兒執行功能與社會退縮的關系:共情的中介作用[J].中國健康心理學雜志,2024,32(3):415-423.