促進概念理解的教學設計:黑箱探究+PBL實踐

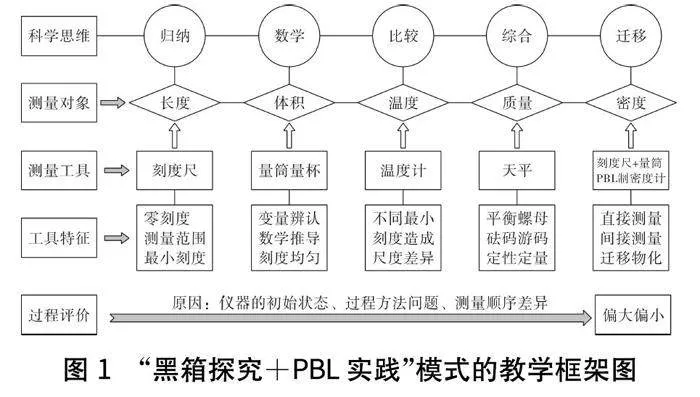

摘 要:本文采用“黑箱探究”的方式,從測量工具的局部刻度和特征來判斷測量工具的種類,激活“測量”概念中的要素和建立概念中的關聯。先通過長度、體積等的測量分析出測量儀器的特征、刻度是否均勻、定性定量測量等要素,然后用PBL設計來對“測量”的概念進行提煉與升華。通過縱向的黑箱探究和橫向的PBL設計來建構概念教學的發展層級,從而促進學生初中科學概念的深度理解。

關鍵詞:黑箱探究;PBL設計;概念理解;測量

1 引言科學是建立在可檢驗的解釋和對客觀事物進行預測基礎上的知識系統。掌握觀察、實驗、測量、推理、解釋等基本的科學方法和具備初步的探究實踐能力均是科學課程的目標。[1]推理論證和預測解釋都離不開定性分析和定量測量,所以測量是操作中的一個核心技能,也是探究實踐中的“先鋒官”和“取證員”。需要探究的事物就像一個個內部結構機理不能或不便直接觀察的“黑箱”,但我們可以通過外部觀察和實驗來認識其功能特性或推測其可能的結構模式。采用“黑箱探究”作為研究載體和手段,有利于激發學生探索的興趣和求知欲。[2]而《義務教育科學課程標準(2022年版)》注重“做中學”的項目化學習(PBL),以核心概念和真實性問題為驅動。[3]本文在分析、歸納長度、體積、溫度、質量的單一測量和密度的組合測量的基礎上,采用“黑箱探究+PBL設計”模式來詮釋和落實核心素養的“探究實踐”,分層逐析對“測量”概念的內涵和外延的深度理解。

2 涉及概念與教學目標本節課涉及的核心概念包括物質的結構與性質、物質的運動與相互作用、工程設計與物化,涉及的跨學科的概念包括結構與功能、系統與模型。教學目標是培養學生的核心素養。

2.1 培養科學觀念

第一,在逐步理解和應用“測量”概念的基礎上形成對結構、功能觀念的認識。

第二,在掌握知識和技術的基礎上,通過原理應用、設計、物化迭代來認識創新觀念。

第三,通過PBL項目化學習來構造新的測量工具,在解決實際問題和項目制作的過程中形成科學觀念。

2.2 培養科學思維

第一,通過分析刻度尺、溫度計、量筒等測量儀器的特征,歸納出測量工具的基本要素是零刻度、測量范圍和最小刻度。

第二,通過比較量筒和量杯的刻度特征,用數學公式來推導和解釋刻度是否均勻及其原因。

第三,通過初步建構天平的橫梁標尺平衡的原理,體會定性和定量測量。

第四,在區分直接測量和間接測量的基礎上,利用類比遷移,設計能直接測量液體密度的新型工具。

2.3 培養探究實踐

第一,通過黑箱實驗的探究方式,逐步歸納出刻度均勻、零刻度、測量范圍、最小刻度和單位,并以此來判斷測量儀器的性質與種類。

第二,根據測量過程中的視線偏差、取用尺度標準和測量順序的不同,歸納與評價測量值與真實值出現偏差的原因。

第三,經歷提出問題、設計方案、實施計劃等探究過程,合作完成工具設計。

2.4 培養態度責任

第一,樂于根據黑箱中的儀器特征,分析歸納測量的基本步驟;善于通過小組協作,共同解決科學、技術和工程問題。

第二,分析測量儀器在使用方法上的差異,培養敢于質疑、善于分析的品質。

3 教學思路與框架“測量”的教學設計被定位為浙教版科學七年級上的期末復習課。七年級學生在第一章學習了長度、體積和溫度測量,在第四章學習了質量和密度測量,但學生對于測量概念的深層理解和遷移應用還有一定的差距。而測量是實驗過程和實施環節中的核心技能,各類測量儀器的使用貫穿于整個初中科學教學之中,因此在復習階段提升學生對測量概念的理解和測量儀器的應用很有必要。

采用“黑箱探究+PBL設計”的整合模式來促進概念理解,將黑箱作為探究實踐的載體,將PBL設計作為核心概念的應用與遷移。依次歸納和展開測量的基本步驟、測量儀器的三要素特征,嘗試用數學公式來推測刻度是否均勻、標準尺度差異造成的偏差、定性測量和定量測量、不連續測量與連續測量相結合、直接測量和間接測量的遷移,并評價測量值與真實值出現偏差的原因。該模式的教學框架如圖1所示。

4 教學設計與實施意圖

4.1 環節一:概念回顧 圖示步驟

4.1.1 回憶“測量”的概念

師:大家知道,我們的科學研究是以實驗為基礎的,而在研究和解釋一些科學現象時,我們不但要定性分析,還需要定量來尋找規律。所以測量是取得定量數據和解釋預測必不可少的環節。那么什么叫測量?“測量”的概念包含哪些要素?

生:測量是把待測的量與公認的標準進行比較的過程,包含“待測的”“公認的標準”和“比較”這三個要素。

師:待測的量就是我們的“研究對象”,根據公認的標準就可以制作出我們使用的“測量儀器”,比較就是“測量的步驟與方法”。今天我們就圍繞科學測量進行一系列的探索。

4.1.2 歸納出測量步驟

師:大家能根據已經學過的測量長度、體積和溫度的過程,歸納出測量有哪些基本步驟?

生:測量的基本步驟包含選擇合適儀器、測量過程和觀察記錄。選擇合適儀器主要注重儀器的三要素,測量過程就是研究對象和儀器比較的過程,觀察記錄主要是看、讀、記測量數值和單位。

設計意圖:從測量概念的表面言語提取“待測量”“公認的標準”這兩個名詞,以及“比較”這個動作。“待測量”是我們需要定量研究的對象,“公認的標準”是大家統一的、易取的、穩定的測量標準,儀器的零刻度有利于測量、估算、便于確定量程,根據實際需要確定最小刻度。而“比較”就是測量的過程與方法,可以采用估計值的讀取來增加精確度。通過比較和歸納得出圖示測量的基本步驟,并為后續的PBL中的演繹遷移做好鋪墊。

4.2 環節二:歸納特征 逆向思維

引入黑箱實驗:在研究科學事物時,有時我們不能觀察到事物的內部結構,只能通過外部觀察和實驗來推測其結構或認識其功能特性。現實世界中許多人類還沒有認識的事物就像一個個的黑箱。

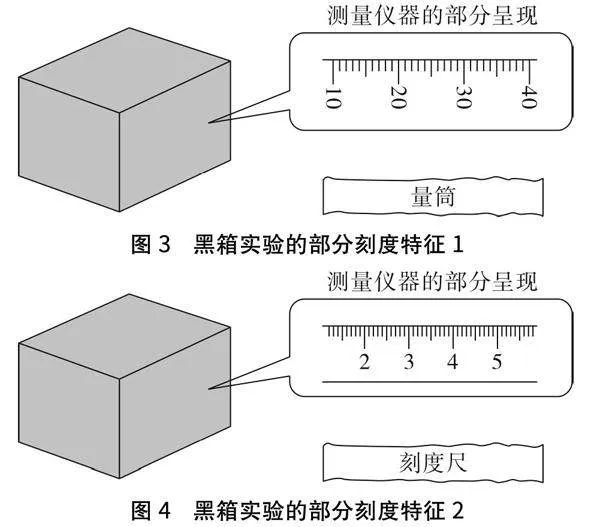

師:每四個同學為一組,分到一個“黑箱”,從黑箱中可以看到刻度的一部分(如圖2所示),請根據觀察到的局部特征來猜測是什么測量儀器?

4.2.1 刻度均勻與不均勻的差異

師:僅通過部分刻度,就能確定是哪種測量儀器嗎?那我們能排除哪些儀器不符合刻度特征嗎?

生:不能。可以排除量杯,因為這一刻度是均勻的,而量杯的刻度是不均勻的。

師:那么我們如何以測量液體體積的量筒和量杯為例,探索刻度是否均勻的依據?

生:我們可以根據體積數學公式V=Sh,推導出h=VS,當體積相同時,由于量筒的S是相同的,所以h相等,表現為量筒的刻度均勻;而量杯的S是下面小上面大,所以h不相等,表現為量杯的刻度不均勻。

師:是的,我們可以根據測量值與測量儀器刻度的表達量進行比較,如果兩者成正比,則表現為刻度均勻,否則刻度不均勻。

4.2.2 刻度與數字的位置關系

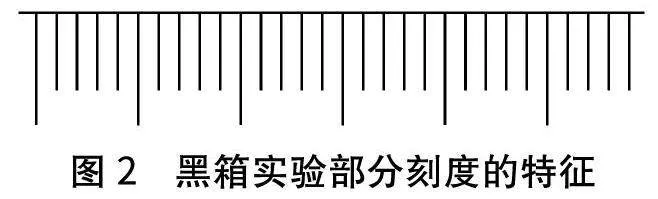

回想刻度尺、量筒和溫度計刻度與數字的位置關系,根據圖3、圖4,猜想有可能是哪種測量儀器?

師:根據測量過程中,儀器的擺放特點、刻度和數字的位置關系有什么規律?

生:由于讀數的習慣,儀器水平放置和豎直放置的不同,刻度和數字的位置不同。從圖中可知,圖3有可能是量筒,圖4有可能是刻度尺。

師:如果在單位明確的情況下,相鄰兩個刻度之間的差值我們稱之為什么?

生:最小刻度(分度值)。

4.2.3 呈現零刻度和測量范圍

師:如果現在呈現了全部的刻度,這就是我們所說的哪種物理量?

生:測量范圍(量程)。

師:測量范圍、最小刻度與零刻度是測量儀器的三要素,大家想一下,有些儀器有零刻度,有什么優點?

生:在讀數中會比較簡便。

師:現在大家能確定這個儀器是刻度尺了嗎?

生:不可以啊,我們還需要知道后面標注的是否是長度單位。

設計意圖:嘗試用數學公式推導刻度是否均勻,主要尋找測量量與表示刻度距離是否成正比關系,也為后續PBL分刻度提供判斷方法。根據刻度的最小刻度、零刻度和單位、刻度與數字是否垂直這些特征逐步逐層激活學生認知中的測量儀器的特征。黑箱實驗方法就像“盲人摸象”,通過感受局部特征來組合推測整體,這也是人們認識未知事物循序漸進的一種方式。與平時的測量儀器的整體展示相反,從儀器特征的局部構造組合到整體比對過程,發展了學生的逆向思維能力。以“黑箱”為載體的探究有利于學生在真實情境中提取和遷移測量要素,激發學生的探究熱情和創新意識,提升學生的科學思維能力。

4.3 環節三:比例定標 判斷誤差

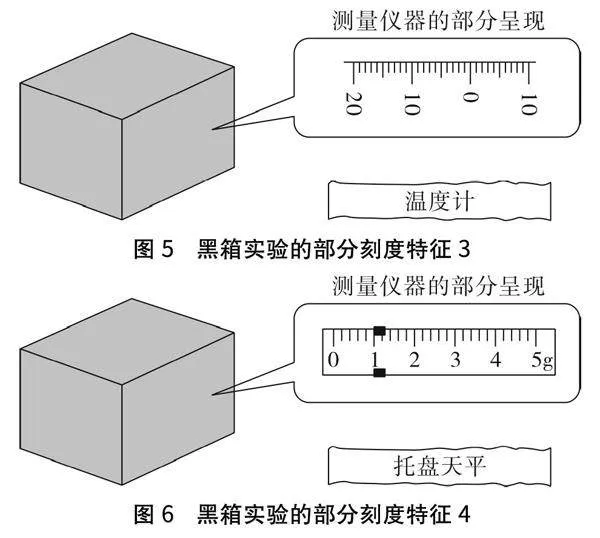

師:根據圖5的數字特征,大家猜測這是什么儀器?

生:這個儀器的零刻度在中間,有零上和零下的刻度示數,猜想可能是溫度計。

師:我們一起來回憶刻度尺和溫度計的刻度標定過程。

生:一把米尺先是確定了1米的長度,然后平均分成100格,每格為1厘米;溫度計是首先確定了1標準大氣壓下冰水混合物的溫度為0攝氏度、沸水的溫度為100攝氏度,然后將0攝氏度到100攝氏度等分為100份,每份為1攝氏度。

師:這些過程中都先確定了一些公認的標準,公認的標準有什么特點?

生:應該是常見的,便于測量的,而且要比較穩定的。

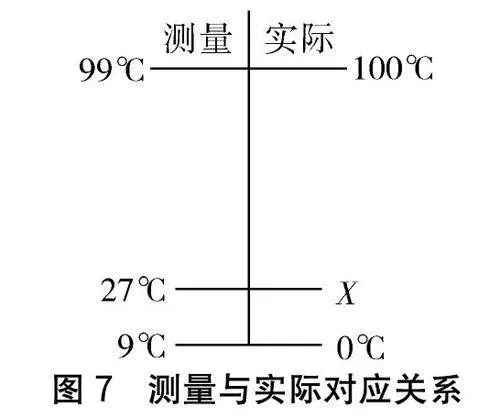

師:是的,如果定標不同,最終的讀數也會有差異。請解答并體會溫度測量里常見的一類例題:現有一支刻度和玻璃管內徑都均勻的溫度計,在1標準大氣壓下將它放入沸水中,示數為99攝氏度;放在冰水混合物中,示數為9攝氏度。現把該溫度計懸掛在教室里示數為27攝氏度,求教室的實際溫度是多少攝氏度?

生:由于定標不同,用圖7表示出測量的讀數和實際值之間的對應關系,由于刻度都是均勻的,所以對應的長度成比例,列出比例式(99-9)/(27-9)=(100-0)/(X-0),解得X=20。所以當該溫度計顯示27攝氏度時,教室的實際溫度是20攝氏度。

師:這就是定標的差異,造成了讀數的差異。大家回想一下,在之前的長度、體積測量中偏差的情況往往是由什么原因造成?

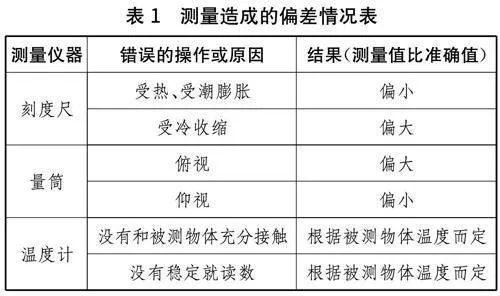

生:儀器的初始狀態不正確,測量過程的視線問題,還有測量的順序差異等都會造成一定的偏差(如表1所示)。因測量因素可能造成的偏差情況如表1所示。

設計意圖:定標準是構造測量儀器的基本步驟,也是對應到測量概念中的“公認的標準”,科學史上很多儀器的改善和發展,就是尋找合適標準的過程。所以測量的關鍵是確定度量單位,因為單位是將整體轉化為部分,使之成為可測量和可比較的統一工具。帶著測量的整體圖景,在刻度尺和溫度計上確定公認的標準,然后劃分刻度,并通過溫度計的常規題型來體會測量概念中的“定標準”“整體與部分”的精髓要素,逐步領悟“尺度、比例和數量”的跨學科概念。

4.4 環節四:間斷連續 定性定量

師:根據圖6中的特征,我們可以猜測這是什么儀器?

生:根據特征和單位,該圖呈現的是橫梁標尺,所以這應該是托盤天平。

師:那我們在調節天平在水平方向的平衡時,在天平的調平和稱量過程中,分別調節的是平衡螺母和砝碼、游碼,調節的方式有什么相同和不同之處?

生:相同之處是當哪邊輕的時候,就往哪邊增加分量。不同之處是平衡螺母的質量是不明確的,最終是以指針對準分度盤的中央刻度線為準,而砝碼的增減和游碼的移動都是定量的。

師:同學們分析很到位,這兩個過程都是讓天平達到原有的初始狀態。那么砝碼和游碼有什么差異嗎?稱量過程中是否可以只用砝碼?

生:砝碼的合理設置能讓我們測量絕大多數物體的大致質量,但質量零頭部分無法用砝碼來代替,我們必須尋找能連續測量小質量的方法。大家發現,橫梁標尺和游碼有點像刻度尺和砝碼的組合,使用過程與移動平衡螺母的方式相似,都能達到連續增減質量的效果。

設計意圖:在測量過程中會產生誤差和錯誤,測量的錯誤我們可以避免,而測量的誤差只能減少,可以通過多次測量求平均值來減少人為的誤差,可以用更精確的儀器來減小儀器造成的誤差。用托盤天平測量物體的質量,利用了天平平衡狀態的定性和定量的調節,也用到了砝碼的不連續增減與游碼位置的連續變化,使天平始終能在水平方向上平衡,便于讀數并且減少相應的誤差。

4.5 環節五:PBL設計 遷移應用

師:如果說質量表示物體含有物質的多少,那么密度表示物質的疏密程度。我們如何來測未知液體的密度呢?

生:我們可以用密度公式ρ=m/V,通過天平測量出液體質量,量筒測量出液體體積,從而通過公式計算出液體的密度。

師:是的,這種測量方式稱之為間接測量。那么我們可以設計出直接測量液體密度的儀器嗎?大家可以模仿溫度計的制作流程來啟發各環節。

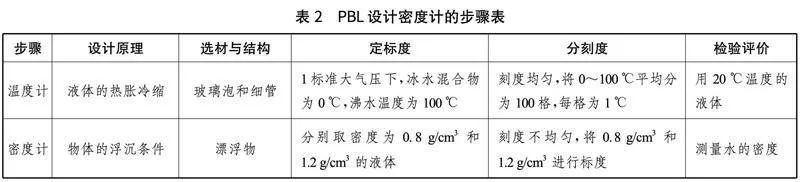

根據問題鏈的設置,師生對話和老師評價的方式,給予一定的知識支持,搭建問題框架來逐步設計和物化出密度計(如表2所示)。

設計意圖:在七年級的學習教學中,密度的測量采用的是間接測量,而直接測量液體密度的密度計要安排在八年級上的浮力內容中學習。本節主要以溫度計的構造形成為例,在補充力和浮力知識的基礎上,分別從“設計原理—選材與結構—定標度—分刻度—檢驗評價”五個環節來遷移應用。通過選取蘊含科學問題的真實情景,使概念、規律和定理在PBL設計中逐步被領悟,并在原有認知基本上去激活“測量”的基本要素和通識性步驟,在新儀器的制作過程中達到概念的深度理解。

5 教學反思“測量”是我們定量研究數據的必要環節,可以將不易測量表達的科學量轉換成容易測量表達的科學量來測量,將已知的測量方法遷移到一些未知量的測量之中。通過測量和輸入、輸出的差異來一起探索生活中黑箱的內部結構,例如,體溫計需要一段細小的彎曲,當其脫離被測物體時,周圍溫度下降但水銀無法下降;體溫計的精確度高,內徑需要制作得很細,導致水銀不易讀數,就需設計具有放大作用的凸透鏡的結構。還有一些長度、體積和質量太小的測量,就需要用累積法的思想來實施測量。學生通過領悟“結構和功能”“系統和模型”的跨學科概念,來逐步建立科學觀念。

“測量”的內涵包括選擇合適的測量工具、制定測量過程中的步驟和方法;“測量”的外延是從PBL角度根據要求制作新的測量儀器,例如利用浮力知識的密度計,利用滑動變阻器的測風儀和油量表,利用通電導體在磁場中受力作用的電流表和電壓表。我們也可以設計制作能更精密地測量長度的簡易游標卡尺,或者能直接測量電阻阻值的歐姆表。根據比較和分類,歸納和演繹測量概念中的要素及它們之間的關聯。PBL的工程設計包含識別問題、調查研究、形成概念、分析觀點、建立模型、測試和優化、溝通和反思七個環節。[4]采用“黑箱探究+PBL設計”的教學策略,以黑箱探究為主線,凸顯探究的各種科學方法,培養學生的科學思維,以PBL設計為輔線。通過一主一輔的整合策略,達到1+1>2的效果,促進概念理解,讓學生知其然,更知其所以然,讓思維的融合不斷推動概念發展層級的躍遷。

參考文獻

[1][3]中華人民共和國教育部.義務教育科學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:7,168-174.

[2]劉炳升,馮容士.中學物理實驗教學與自制教具[M].上海:上海教育出版社,2000:329-330.

[4][美]羅伯特·M·卡普拉羅,[美]瑪麗·瑪格麗特·卡普拉羅,[美]詹姆斯·R.摩根.基于項目的STEM學習:一種整合科學、技術、工程和數學的學習方式[M].王雪華,屈梅,譯.上海:上海科技教育出版社,2016:48-63.

*基金項目:本文系2023年度浙江省教育科學規劃課題“素養導向的初中科學概念理解的創新范式研究”(課題編號:2023SC209),浙江省2021年度教師教育規劃課題“促進初中科學概念理解的創新范式研究”(課題編號:ZX2021160),第三批紹興市“品質課堂”深化行動研究項目“基于科學概念學習進階的教學設計模型的研究”(課題編號: 2024XK22)的階段性研究成果。