“文學閱讀與寫作”任務群視域下的古詩文教學

【摘要】“文學閱讀與寫作”學習任務群是新課標設置的十八個任務群的重要組成部分,在實施中,應創造性地整合學習內容,并對閱讀和寫作進行有效的測評。任務群視域下的陶淵明詩文專題教學有其不可替代的文學審美價值與專題研習價值,可以通過設置閱讀課程、完成階梯任務、引領自由寫作深化對專題內容的理解。在測評中,應注重建構測評體系、開發測評工具,對學習成果實施相對科學的評價,以促進學生審美能力和寫作能力的發展。

【關鍵詞】文學閱讀與寫作;陶淵明詩文;專題教學;實踐路徑;測評

《普通高中語文課程標準(2017 年版2020年修訂)》將課程內容設置為十八個學習任務群,分為必修、選修和選擇性必修三個部分,比重最大的是“文學閱讀與寫作”學習任務群,安排了2.5個學分、45課時。[1]可見對其的重視程度。此任務群要求學生“閱讀古今中外詩歌、散文、小說、劇本等不同體裁的優秀文學作品”[2],體裁要求廣泛,具有一定難度。內容的廣博性與課時有限性的矛盾要求教師結合實際,充分發揮主觀能動性,利用課內外資源,建構任務群學習內容。統編初中、高中語文教材都選入陶淵明詩文,這些詩文以其特有的感染力對學生的審美提升和人格塑造產生重要影響,有其獨特的意義。本文以陶淵明詩文專題教學為例,論述“文學閱讀與寫作”學習任務群視域下古詩文教學的價值、實踐路徑及測評方式。

一、任務群視域下陶淵明詩文專題教學的價值

陶淵明被清代沈德潛評為“六朝第一流人物”,其以輝映古今的理想人格對后世文人產生了深遠影響,其作品在語言、形象和意蘊等方面更是具有豐贍的文學審美價值及專題研習價值,值得仔細品味。

就文學審美價值而言,陶淵明的詩文主要分為田園詩、詠懷詩、詠史詩、行役詩、贈答詩五類,如果用一個詞來概括其特征,那就是“自然”。[3]這不僅表現在情、景、事、理的渾融,還表現在平淡中見警策,樸素中見綺麗。如《歸去來兮辭》中舒暢情懷的表達、《飲酒詩二十首》對自然景物的贊美、《雜詩十二首》中自我勉勵的情思,其風格剛健與恬淡兼有,感情真切,意境淡遠。通過閱讀這些作品,學生可以感受到陶淵明對生活的熱愛,對人生的體悟,有助于引導學生思考人生意義和社會現實,提升他們的人文素養。

就專題研習價值而言,主要體現在詩教、寫作及思維三個層面。

其一,詩教功能。陶淵明詩文蘊含美育特征,具有詩教功能,能怡養性情,陶冶情操,給學生帶來美的享受。如《桃花源記》中的寧靜純潔,《歸園田居》中的虛室生白等。在充分體悟的基礎上,可以引導學生探討自然與人的關系、追求心靈的凈土等議題,提升學生的文學鑒賞能力。

其二,寫作價值。陶淵明的作品語言精練、意蘊豐美,如《飲酒》《桃花源記》等都是優秀的文學范本,可以引導學生在寫作中摒棄矯揉造作和虛浮夸張的文風,追求真實自然和平實質樸的創作風格。

其三,思維拓展。陶淵明的作品涉及哲理、自然、心靈、政治等多個方面。通過學習他的詩文,學生可以感悟他對人生、社會等方面的深刻思考,從而拓寬視野,提升思辨能力。例如,學生可以結合現實,思考“陶淵明與當代人的生存困境”,思索如何使心靈從后工業化以及信息化的功利浪潮中掙脫出來,追尋人生價值,不斷打造純凈和詩意的精神境界,完善自己的人格。

二、任務群視域下陶淵明詩文專題教學的路徑

任務群的實施應以核心素養培育為導向,對學生積累語言、發展思維等產生積極影響。在實施中要結合課內外的教學資源,為專題研習提供較為豐富可靠的材料。教師要努力設置真實的教學情境,幫助學生建構閱讀方法和積累閱讀經驗,激發學生探究的欲望與興趣。筆者結合具體學情,引領學生用自己喜歡的形式表達情感,實現專題研習的目標。

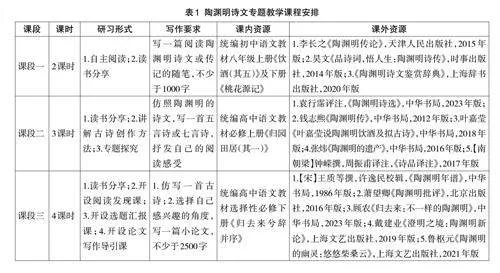

1.設置專題課程

開展任務群學習要有課程意識,要在了解和分析學生學習規律的基礎上,循序漸進地讓學生將課內習得的知識遷移到課外。“文學閱讀與寫作”任務群規定“課內閱讀篇目中中國古代優秀作品應占1/2”[4],據此,本次陶淵明詩文專題教學整合了統編語文教材中所有陶淵明的作品,拓展了豐富的課外學習資源,并明確了課時、研習形式及寫作要求,如下表所示(見表1)。

任務群視域下的陶淵明詩文專題教學以“進階式學習”為基本原則,課段一主要為了喚醒學生已有的認知,通過閱讀與陶淵明研究有關的通俗讀物,大致了解其生平,并以隨筆的形式形成對陶淵明及其詩文的感性認識,此課段由學生自主探究。課段二與課段三是在前一階段學習的基礎上進一步深化,閱讀量有所增加、難度有所加大,寫作指向詩文創作及學術論文,注重引導學生形成理性認識,這兩個課段教師均有不同程度的介入。

2.設計階梯任務

閱讀任務的設置和實施是在師生充分閱讀陶淵明作品及相關研究的基礎上進行的。一方面,任務要能引起學生探究的興趣,激發學生學習的積極性;另一方面,則要有一定的探究價值,能進行更為深入的分析。

實施任務群教學,應注意其中“創設閱讀情境”的要求,要“設計能夠激發學生情感體驗的問題或任務”[5]。陶淵明詩文距今年代久遠,不易理解,為激發學生學習興趣,筆者整合學生完成課段一的學習后形成的對陶淵明碎片化的認知,在課段二的教學中設置了一個真實情境下的學習任務:

學校的文化櫥窗擬展示陶淵明的作品,主題是“多樣而又統一的陶淵明”,根據櫥窗板塊要求,需要完成以下內容:

(1)展出一首最能體現陶淵明思想的詩歌,你認為哪首詩最有必要推薦出來?

(2)選擇四首陶淵明的作品,確定一個主題并寫一段導語,供學生觀賞。

(3)為展現陶淵明詩歌的現實意義,請結合所選作品寫一首五言詩,談談閱讀陶淵明詩歌的感受。

這三個任務,主要在具體的情境中推薦詩歌、寫主題詞和導語,通過提煉精神價值,把詩歌的鑒賞與創作落實到具體的實踐活動中,使古老的詩歌與現代生活融通。在這些情境任務的推動下,學生自主閱讀陶淵明的詩歌,結合已有知識,體悟陶淵明詩歌的意蘊與情調、思想與主旨、風格與特征,在品味語言、把握詩歌共性的基礎上,感受陶淵明的情感、形象及現代意義,提升鑒賞能力。三個任務以生為本,在口語交流、書面表達層面對具體詩歌進行賞析,擬寫專題詞語、推薦導語并進行詩歌創作,讓學生在梳理、整合詩歌的基礎上提升審美品位。

除此之外,任務群中亦有“運用專題閱讀、比較閱讀等方式”的要求,這是為了引導學生深入探究。在課段三中,筆者下發蕭統《陶淵明集序》、魯迅《且介亭雜文二集》(有關論述陶淵明詩文的部分)、史冬青《論隱士與中國隱逸文化(節選)》、梭羅《瓦爾登湖(節選)》及盧梭《論科學與藝術的復興是否有助于使風俗日趨純樸(節選)》等材料,并設置了三個問題:

(1)回憶以往閱讀陶淵明詩文集的體驗,如果讓你用三個左右的關鍵詞概述陶淵明詩文,你會選擇哪三個?請結合具體詩文論述。

(2)歷代學者、文人對陶淵明其人、其文、其行有著不同的看法,詬病者有之,贊許者亦有之。你是否同意他們的觀點?談一談你的看法。

(3)陶淵明、法國思想家盧梭、美國詩人兼學者梭羅,三位不同時代、不同國度的哲人,面對“人與自然”這一問題有著自己的思考。說一說三人對于此問題認識的異同點。

第一個問題能夠檢測學生閱讀的深度。在教學中,有學生引用張可禮《陶淵明詩文內容三要義》中的論述,認為陶淵明詩文有三個關鍵詞:自由、自然與和諧,展現了不俗的閱讀體驗。第二個問題有一定的開放性,學生結合具體作品和詩人經歷,有理有據地表達觀點即可。第三個問題聚焦同一主題,思辨性較強,難度較大。在探究中,學生認為三位哲人的相同點都是熱愛自然,在與自然的交流融匯中享受天地間至高的精神愉悅。不同點則聚焦時代背景,魏晉時期戰亂頻繁,陶淵明又生活在晉宋(南朝宋)易代的政治環境中,“安貧樂道”和“崇尚自然”是其一生的支柱;18世紀的歐洲,工業文明導致了人與自然的沖突,盧梭主要關注“自然”與“文明”之間的糾葛;而在19世紀中葉,梭羅面對的是工業化浪潮對傳統農耕文明的沖擊,人與自然同時遭遇現代化帶來的威脅,他似乎過上了隱居生活,卻不能像陶淵明那樣自然靜穆。通過比較,學生對陶淵明作品的內核有了更為清晰的認識。在富有思辨性的分析中,以中西視野觀照陶淵明及其作品,能充分認識陶淵明作品思想產生的歷史淵源,從而提升學生思辨能力和審美鑒賞能力。

3.引領自由寫作

在任務群的視域下,這里的“寫作”分文學創作和文學評論兩部分。任務群要求學生創作一定數量的文學作品并嘗試撰寫文學評論,這并不是為了讓學生成為專職作家,而是為了讓他們從創作實踐的角度更深刻地理解文學作品,以提升寫作素養。一般來說,靜態的閱讀和思考是理解文本的方式,但似乎不能深入文本機理。而動態的文學創作在理解創作心理、把握文章結構、運用藝術手法等方面將會極大地提升學生的鑒賞能力。文學評論的撰寫也是一樣,從課程層面來看,不要求學生進行嚴格的學術論文撰寫,能有理有據地對一個文學問題或現象發表觀點就可以。

當然,引領學生寫作,不能不考慮學情。學生能不能寫?寫作質量如何?需要怎樣的支架?這些問題都不能忽視。在正式布置寫作任務前,筆者下發了調查問卷,了解學生的寫作困難,以便設置寫作支架,幫助其高質量完成寫作任務。課段二和課段三中,學生普遍反映不會創作古詩,不知從何寫起。在講解詩詞寫作的用詞、句式、韻律、風格及章法的基礎上,筆者出示了教師自行創作的五言古詩《讀〈歸園田居·其一〉感陶意擬其體而作》:

我有職已去,并無官可辭。辭官為原察,辭職棲一枝。田園結綺意,奇木發華滋。造化同山水,書空惜墨池。少老斑白在,乞食欲何之?三光共永光,精魄星火馳。千載皆慕爾,當年慨悲時。藏舟負之走,途運眾莫知。酒觴豈解意,悠悠入歌詩。

此詩結合教師真實的辭職經歷與感悟,闡發了對人生的思考。學生為此興發感動而形于文墨,有的現場創作了一首《讀陶詩》,其詩曰:

遠望南山是陶家,朝起種豆暮看霞。

門前五柳栽何處?室中醉客憩閑暇。

此詩語言流暢,韻律和諧,讀之自有清風徐來之感,想來是體悟到了陶淵明“羲皇上人”之趣。之后學生相繼創作了《讀陶文》《歸園田居·其六》《新綠辭》《懷淵明辭》等近二百首古詩,頗得古人雅集之樂。

從寫作難度來看,課段一的隨筆最容易完成,課段三的小論文則頗為不易。主要的問題是學生對論文格式框架及行文要求不太了解,不知道如何切入。為此,筆者下發了蔣寅教授的《陶淵明隱逸的精神史意義》供學生參考,并開設選題匯報課,幫助學生篩選有價值的選題。在此基礎上,學生完成了《陶淵明詩中的“心”與“形”的矛盾與統一》《論〈歸去來兮辭〉對莊子思想的接受》《李長之〈陶淵明傳論〉商榷》等小論文近一百篇,雖不完全符合學術論文要求,但其中的探究精神難能可貴,很好地展現了陶淵明詩文研究的成果。

從課程及任務的設置,到寫作的引領。任務群視域下陶淵明詩文專題教學由淺入深,由表及里,帶領學生充分閱讀陶淵明詩文并完成文學創作和文學評論,在一定程度上提高了學生的審美鑒賞能力與表達交流能力。

三、任務群視域下陶淵明詩文專題教學的測評與反思

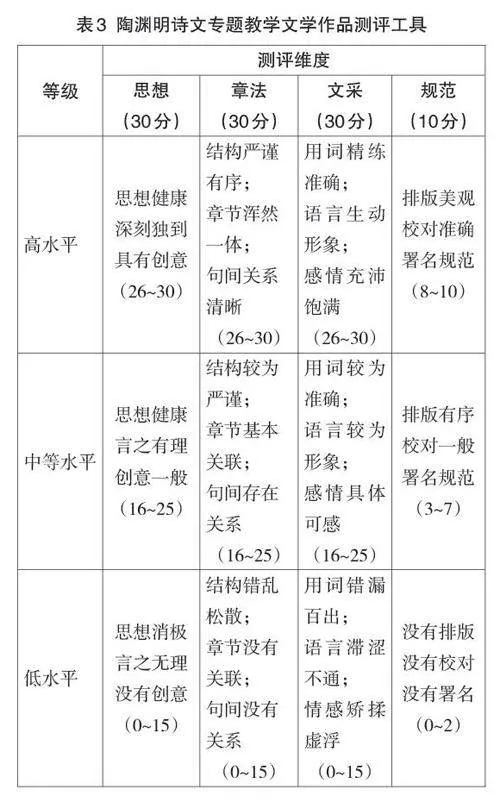

如何評價文學閱讀和寫作的成果并引導學生進行自我反思性評價,是任務群實施的一個重要方面。為了進行較為科學的測評,筆者引入學者斯特恩所提出的評價方式,包括學習性評價、學習式評價和學習的評價,以此建構專題教學的評價體系(見表2)。學習性評價關注學生學習的證據,學習的評價主要是為了總結學生學習的成果,而學習式評價是為了讓學生在研習中學會評價。

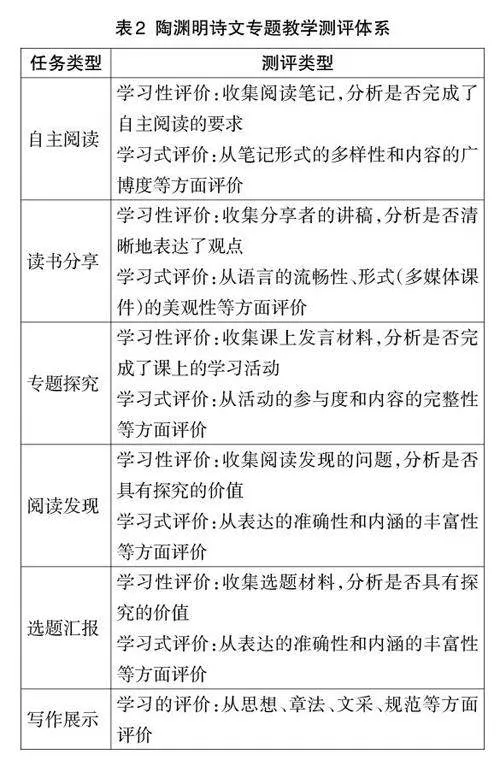

上述評價體系貫穿陶淵明詩文專題教學的始終,過程性評價(在完成各類任務時進行的評價)、診斷性評價(專題探究時的課堂評價)及終結性評價(對學生隨筆、古詩、論文等體裁的評價)兼有。在具體實施時,筆者根據專題教學課段的要求,開發閱讀過程測評工具、讀書分享測評工具、閱讀發現測評工具、研究選題測評工具和研究論文測評工具。每一個測評工具都有不同的評價維度,每一個評價維度還會進行更為具體的劃分。在對學生的散文隨筆和古文等文學作品進行測評時,根據北京師范大學李煜暉教授開發的論文評價工具和高考作文評價標準,設計了如下工具(見表3)。

這個測評工具從思想、章法、文采、規范等四個維度將學生的文學作品劃分為三個等級,采取學生自評與教師測評相結合的方式,最終綜合兩個方面的評價選出優秀作品在班級內展示或推薦發表,很多作品經推薦后刊發在國家級、省級報刊上,極大地提升了學生的創作熱情。

在專題學習結束后,為了復盤本次教學,為下一輪陶淵明詩文專題教學提供支撐,筆者下發了學習反思表,主要包括收獲、問題及自我分析等多個角度。閱讀部分如:(1)閱讀障礙有哪些?最困惑的是什么?(2)閱讀收獲有哪些?最大的收獲是哪一部分?(3)希望教師采取何種形式講解本部分內容?(4)在學完本專題之后,是否有所進步?原因是什么?寫作部分如:(1)教師及同伴是如何評價我的作品的?通過評價維度我學到了什么?(2)我認為還有哪些需要改進的地方?(3)通過本專題的寫作,是否更深刻地理解了寫作?

總之,任務群視域下的陶淵明古詩文專題教學無論是文本理解,還是文學創作與評論,比起其他研習內容,其難度有過之而無不及。在專題教學中,應給學生充足的閱讀時間,在精讀的基礎上再進行聯讀,切不可生拉硬拽,為了完成任務而讀。在學習中,適時激勵與適當引領都是必要的,既要注重對閱讀的設計與管理,又要注重對寫作的評價和反思,這樣才能更好地落實學習任務群的要求,促進學生的全面發展。

參考文獻

[1][2][4]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準(2017 年版2020 年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:10,17,19.

[3]袁行霈.中國文學史(第二卷)[M].北京:高等教育出版社,2010:63~68.

[5]劉穎異.優化情境設計內化情感體驗[J].中學語文教學,2022(2).

【本文系黑龍江省教育學會2023 年度教育科學研究“十四五”規劃課題“促進中學生批判性思維能力發展的讀寫課程開發與實施研究”(課題編號:kt2023030809493512463)及黑龍江省教育科學“十四五”規劃2021 年度重點課題“‘線上+線下’混合式學習方式優化高中語文任務群學習的實踐研究”(課題編號:JJB1421241)成果】