課程游戲化, 做好入學“四個準備”

2021年,教育部頒布的《關于大力推進幼兒園與小學科學銜接的指導意見》強調:“要全面推進幼兒園和小學實施入學準備和入學適應教育,減緩銜接坡度,幫助兒童順利實現(xiàn)從幼兒園到小學的過渡。” 2022年,教育部頒布的《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》強調了幼小銜接的重要性,呼應了從課程教學入手推進銜接的國際趨勢。為了科學有效地開展幼小銜接,同時避免“去小學化”等問題,多地幼兒園以游戲精神貫穿幼小銜接課程,用幼兒喜聞樂見的方式讓他們通過多種感官獲得學習與發(fā)展,為“成為終身學習者”做好準備。

從人性和兒童本性的角度看,游戲化的學習方式可以有效促進幼兒的成長。“做中學,玩中學”就是利用課程游戲化的方式,讓幼兒充分釋放天性,在行動和探索中主動學習,并且學會學習,在認知、技能乃至品質方面有一定積累,做好適應小學生活的各種準備。

一、強身健體、心靈暖誼——做好身心準備

(一)興趣導向,游戲化實現(xiàn)

幼兒園傳統(tǒng)且一成不變的體育活動方式難以引起幼兒學習興趣,只有基于兒童視角的游戲方式才能激發(fā)幼兒的運動興趣。

例如:在“全民冬季運動會”中,融入單項比賽、年級組集體游戲等,促進幼兒運動能力的發(fā)展;春季親子運動會,倡導父母陪伴幼兒到戶外徒步,通過競技游戲的方式幫助幼兒養(yǎng)成堅韌、不怕失敗與困難的品質;通過民間串燒體育游戲,倡導大家利廢利舊,借用身邊的材料和環(huán)境,養(yǎng)成運動的好習慣;家庭運動達人,利用假期在家組織親子互動家庭游戲,促進親子感情,鍛煉身體……幼兒園組織開展多種多樣的主題體育游戲活動,有利于幼兒形成良好的運動習慣,從而促進神經(jīng)系統(tǒng)的發(fā)展,幫助他們增強體質,精力充沛地應對小學的學習和生活。

(二)精細動作,游戲化呈現(xiàn)

書寫是幼小銜接的重要內容之一,幼兒的精細肌肉發(fā)展到位,才不會出現(xiàn)肌肉緊張、握筆姿勢不正確等障礙。幼兒園從小班開始就通過多種動手游戲促進幼兒精細肌肉的發(fā)展。如用勺子給小動物喂食、夾紙片、陶泥、刺繡、縫紉等。特別是大班的線描活動,幼兒從臨摹圖畫開始,循序漸進地訓練并逐漸掌握握筆、運筆的姿勢,為進入小學以后的書寫活動奠定良好的基礎。

(三)良好心理,游戲化培養(yǎng)

調查顯示,大班即將畢業(yè)的幼兒對于小學充滿了很多的疑慮和擔心,有的擔心交不到朋友,有的擔心成績不好,可見幼小銜接過程中的心理準備不容忽視。

首先,幼兒園可以為幼兒提供到小學參觀交流的機會,讓幼兒熟悉小學環(huán)境,親身體驗小學課堂、小學課間、小學游戲;其次,讓小學生進園,從小學生的角度講一講從幼兒園到小學的變化;最后,跟蹤調查,了解幼兒園孩子們畢業(yè)后的情況,進一步幫助園所調整幼小銜接策略。良好的感受與體驗是幼兒形成安定、愉快情緒的基礎,愉悅的情緒狀態(tài)有助于幼兒積極適應小學環(huán)境和人際關系。

二、養(yǎng)成之道、積習成常——做好生活準備

(一)養(yǎng)成教育,游戲化沁潤

生活準備以養(yǎng)成教育為主要途徑,確立養(yǎng)成目標,實踐養(yǎng)成策略,形成養(yǎng)成規(guī)范,在一日活動、自主游戲、家庭教育等方面有機融合,全面滲透。

我園的辦園理念為“激養(yǎng)成之活力,化人文之初元”,凸顯出我園幼小銜接工作中養(yǎng)成教育的獨到策略。根據(jù)幼兒年齡特點,梳理出小、中、大三個階段生活養(yǎng)成的目標體系。例如入園小班三件事、中班五件事、大班七件事,每一個層次目標都能代表幼兒不同年齡段的發(fā)展和進步,從而逐步向小學的銜接要求靠攏。基于幼兒園“一日活動皆課程”的理念,日常生活中將養(yǎng)成教育融入主題游戲中。如在角色游戲“娃娃家”中,設置與整理收納有關的任務,讓幼兒養(yǎng)成良好的整理習慣。又如我們將小班區(qū)分正反穿鞋的過程錄制成小視頻,讓幼兒通過視覺強化的方式不斷加深學習印象,最終學會正確穿鞋。為了避免家長由于過分嬌慣而影響幼兒成長,養(yǎng)成教育還要融入家庭。例如每周讓家長對幼兒在家的生活自理能力進行評價,實現(xiàn)家園同步。以上這些習慣的養(yǎng)成都為幼兒進入小學以后的生活、交往等方面奠定了堅實基礎。

(二)勞動教育,游戲化推動

相對于幼兒來說,小學生的獨立性更強,所以學前教育階段培養(yǎng)幼兒的基本勞動能力對幼兒適應小學生活具有重要意義。幼兒園的勞動對于幼兒來說就是“工作”,幼兒在“工作”中能初步感受勞動的快樂和滿足,從而樹立正確的勞動價值觀念,學習基礎的勞動技能。例如在值日生環(huán)節(jié),幼兒通過每天整理桌椅、圖書等,體驗勞動的辛苦,提升自我管理能力,形成小學生需具備的任務意識。

三、情境導向、喚醒自我——做好社會性準備

以游戲為載體,將社會性準備滲透于日常游戲和活動環(huán)節(jié)中,幫助幼兒學會交往合作、建立規(guī)則意識和責任心,萌發(fā)對美好生活的熱愛。游戲化的方式不但能夠提高幼兒的社會交往、社會適應能力,還可以避免因焦慮、害怕情緒影響學習,進一步促進幼兒更好地適應小學生活。

(一)游戲場景促社交

交往能力是兒童適應社會的關鍵能力,對于即將升入小學的幼兒而言,其重要性更加突出。幼兒園通過游戲中的社交沖突讓幼兒學會相互尊重、相互謙讓,從而養(yǎng)成良好的社交禮儀。比如,班級教師換班活動、同桌互換游戲、全園互動性游戲……幼兒們經(jīng)常需要面對新的同伴、新的老師、新的場景,在真實情境中逐漸提升了交往與適應能力。

(二)游戲任務建責任

5~6歲幼兒心理發(fā)展中最重要的品質是責任意識,這也是入學準備的重要內容。在幼小銜接階段,通過游戲化的方式建立任務和責任的關系,可以使幼兒更好地理解和內化責任的觀念。幼兒想要完成游戲目標,就要承擔一定的游戲任務,責任心也在此過程中產(chǎn)生。幼兒園一日生活的各個環(huán)節(jié)中,整理游戲材料、分類歸納、光盤行動、自己穿脫衣服等,都能幫助幼兒逐步養(yǎng)成自我服務的意識和自我負責的態(tài)度,做自己的小主人。在游戲的過程中,幼兒逐步建立責任感,為進入小學的任務意識、自我服務意識做好了準備。

四、減緩坡度、寓教于樂——做好學習準備

(一)課程游戲化潤習慣

升入小學后,幼兒面臨的最明顯的轉變就是學習方式的變化,而保障學習效果的關鍵在于傾聽和專注能力。具有良好學習習慣的孩子,能夠充滿內驅力,自然順暢地完成學習。

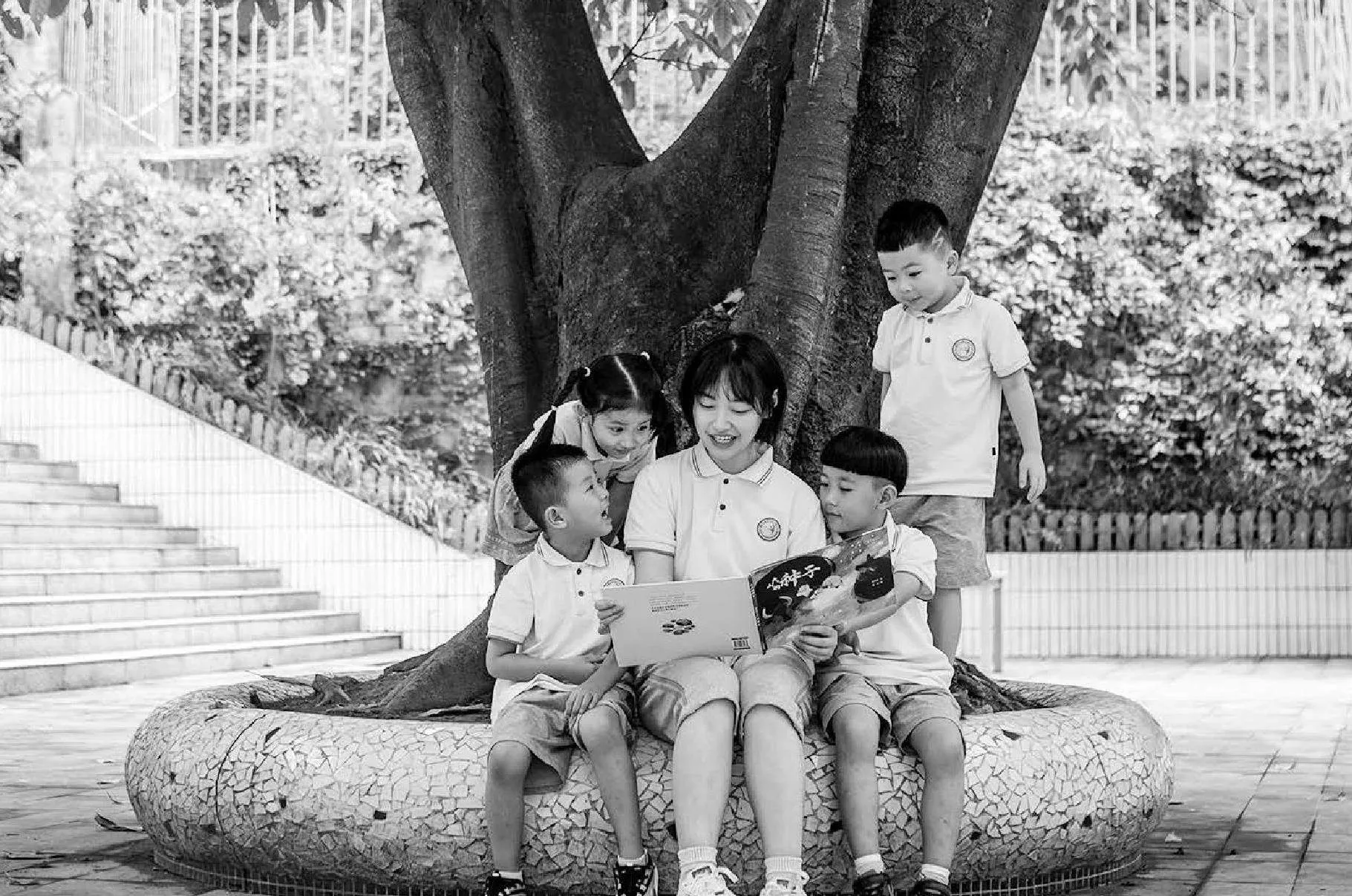

抓住幼兒喜歡蝌蚪的興趣點,幼兒園專門為他們準備了一個小水池。幼兒通過找蝌蚪、養(yǎng)蝌蚪、觀察蝌蚪變青蛙的過程,生成了許多主題游戲活動:“小蝌蚪變形記”“青蛙搬家”“一場葬禮”等。通過觀察、記錄、實驗、創(chuàng)編等多種形式,讓幼兒了解蝌蚪變青蛙的完整過程,激發(fā)了幼兒對于自然界的好奇心與探索欲望。幼兒在游戲化的課程中發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、解決問題,學會觀察、反思和總結,為進入小學以后的學習奠定基礎。

為了培養(yǎng)幼兒良好的學習習慣,幼兒園組織有針對性的專項培養(yǎng)游戲。例如訓練專注能力的“打地鼠”,鍛煉記憶能力的“乾坤大挪移”,在各類專項訓練游戲中不斷促進幼兒多種能力的發(fā)展,為小學的課堂式學習奠定堅實基礎。

(二)課程游戲化促能力

從幼兒園進入小學,最大的挑戰(zhàn)并非知識儲備不足,而是缺乏獨立思考與問題解決的能力。

我們將學習的權利還給幼兒,引導幼兒自主選擇游戲材料、自主安排游戲時間、自主選擇游戲伙伴、自主取放游戲材料,最后自主承擔游戲結果。在問題出現(xiàn)時,教師由原先的引導者變?yōu)榈却撸o予幼兒解決的機會,只要沒有安全隱患,教師盡量不干預幼兒的活動,而是用欣賞者的視角來觀賞這一過程,幼兒自然會應用自我經(jīng)驗、互相合作等方式解決問題。游戲后,教師會引導幼兒總結解決問題的方法和經(jīng)驗,讓幼兒從不同角度解決問題,提升分析綜合、總結概括等能力。

艾莉森·高普尼克(Alison Gopnik)的研究指出,年齡越小的孩子,越能從游戲本身為目的的自發(fā)、自主的本體性游戲中獲得直接經(jīng)驗。隨著年齡的增長,游戲逐漸被以實現(xiàn)課程目標為主的學習活動所代替。 兒童發(fā)展存在一個從以游戲為主的學前期進入以學習為主的學齡期的變化,和從純粹的游戲進入純粹的學習的變化。課程游戲化有助于實現(xiàn)從學前游戲逐漸步入小學課程的有效銜接。“游戲生成課程,課程助推發(fā)展”,幼兒園必須將課程要點融入幼兒游戲活動中,緊緊圍繞幼兒身心、生活、學習等方面建構以游戲為基本活動的幼兒園課程。在幼小銜接的教育中,教師應充分思考課程建設問題,突出游戲的教育功能與價值,從而使課程游戲化真正地發(fā)揮作用。