分層分類社會救助體系的救助對象精準管理

社會救助是一種重要的社會保障制度,它通過向生活困難群體提供經濟或物質幫助,以緩解他們的生存壓力,保障其基本生活水平,并維護他們的尊嚴和權利。社會救助不僅有利于保障社會最底層群體的生存權和發展權,同時也有利于維護社會穩定和和諧,促進社會公平和正義。

分層分類社會救助體系是指根據不同的困難群體和救助需求,采用不同的救助方式和標準,從而實現救助的差異化和個性化。本文從精準管理的視角,對分層分類社會救助體系的救助對象進行了研究。旨在探討分層分類社會救助體系的現狀、精準管理視角下分層分類救助對象管理模式以及干預策略,以期為提高社會救助效率、促進社會公平提供理論和實踐參考。

一、分層分類社會救助體系以及精準管理概述

(一)分層分類社會救助體系概述

1.分層分類社會救助體系的內涵

分層分類社會救助體系是指根據不同的救助對象、救助內容和救助方式,將社會救助分為基本生活保障、特殊困難救助、應急救助和社會福利等四個層次,形成一個有機統一的整體。

2.分層分類社會救助體系的現狀

(1)建立了以最低生活保障制度為核心,以特困人員供養制度、醫療救助制度、臨時救助制度、教育救助制度等為補充的多層次社會救助體系。

(2)制定了以家庭為單位,以收入為核心,綜合考慮家庭成員人數、住房面積、財產收益等因素的最低生活保障標準。

(3)推進了以信息化為手段,以精準識別、精準審核、精準發放、精準退出為目標的社會救助精準管理。

(二)精準管理概述

精準管理是指在社會救助工作中,根據不同層次的救助需求,采用科學的方法和手段,對困難群體進行精確識別、分類管理、動態監測和及時退出,實現救助對象的精準識別、救助標準的精準制定、救助資金的精準分配、救助效果的精準評估等,從而提高社會救助的效率和效果。

精準管理的理論基礎主要有:1.馬克思主義關于消除貧困和實現共同富裕的理論;2.社會保障理論中的風險分擔和社會公平原則;3.新自由主義關于最小政府和市場配置資源的理論;4.新制度經濟學關于信息不對稱和激勵約束機制的理論。

本文認為,分層分類社會救助體系和精準管理是社會救助改革和發展的重要方向,對于提升社會救助的公平性、合理性和可持續性,促進社會保障體系的完善和社會穩定和諧,具有重要的理論和實踐意義。

二、不同層次救助對象特征分析

不同層次救助對象特征分析是社會救助工作的重要內容之一。它是指根據社會救助的目標、原則和標準,對社會救助對象的基本情況、困境原因、需求特點等進行系統的調查、分類和評估,從而確定不同層次的救助對象和救助方式的過程。對不同層次救助對象特征分析的目的是為了實現社會救助的精準化、個性化和有效性,避免一刀切、泛化和濫施救濟的現象,以提高社會救助的效率和效果,促進社會救助對象的自立和社會融入。

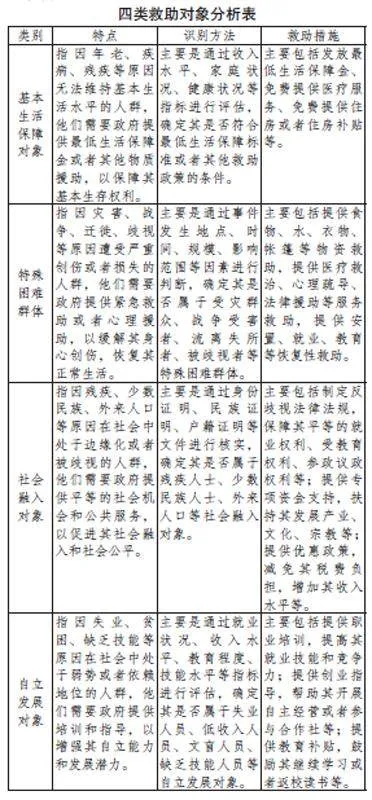

本文根據救助對象的不同需求和特點,將其劃分為基本生活保障對象、特殊困難群體、社會融入對象和自立發展對象四類,并分別探討各類救助對象的識別方法和救助措施。這種分類方法有利于提高社會救助的針對性和有效性,從而促進救助對象的社會參與和自我發展。以下是對各類救助對象的具體分析(見下表):

三、精準管理視角下的分層分類救助對象管理模型

精準管理視角下的分層分類救助對象管理模型是一種基于不同救助對象的需求和特點,將其分為不同的層級和類別,從而實現有針對性、有差異性、有效性的救助管理模型。該模型的核心思想是根據救助對象的生存狀況、收入水平、就業能力、社會保障等因素,將其劃分為最低生活保障對象、低收入困難家庭、就業困難人員、社會保障缺失人群等四個層級,每個層級又根據具體情況分為若干個類別,如最低生活保障對象可以分為城市低保對象、農村低保對象、特困供養人員等。針對不同層級和類別的救助對象,制定相應的救助政策和措施,如提供基本生活保障、增加收入來源、提高就業技能、完善社會保障體系等,以實現精準扶貧、精準脫貧的目標。

首先,數據驅動決策。通過利用大數據和人工智能技術,實時監測救助對象的需求和變化。同時建立數據倉庫,支持決策者基于數據制定策略;其次,多層次干預。根據不同層次的救助對象,制定相應的干預計劃和政策,確保資源有針對性的分配,以滿足不同層次對象的需求;最后,協同合作。建立跨部門和跨組織的合作機制,實現資源共享和協同努力,制定信息共享的標準,以確保各方能夠及時獲取和利用關鍵信息。

四、精準管理視角下的分層分類救助對象干預策略

(一)不同層次救助對象的個性化干預策略

精準管理視角下的分層分類救助對象干預策略是指根據不同救助對象的特點和需求,采取有針對性的措施,從而實現救助效果的最大化。精準管理視角下的分層分類救助對象干預策略是一種有效的社會救助模式,它能夠充分考慮救助對象的差異性和多樣性,進而實現精準施策和精準脫貧,促進社會公平和社會穩定。

分層分類救助對象干預策略主要包括以下幾個方面:

1.對于生活困難的低收入家庭,首先,提供基本的物質保障,如低保、醫療救助、住房補貼等;其次,還應加強就業服務和職業培訓,提高其自力更生的能力。

2.對于因病致貧或因災致貧的家庭,首先,提供基本的物質保障;其次,還要加大醫療保障和災害救助的力度,減輕其經濟負擔,幫助其恢復正常生產和生活。

3.對于存在特殊困難的弱勢群體,如殘疾人、老年人、兒童、婦女等,首先,提供基本的物質保障;其次,還要提供特殊的社會服務和心理支持,以保障其基本權益,促進其社會的融入和發展。

4.對于有違法犯罪傾向或行為的救助對象,首先,提供基本的物質保障;其次,還要加強法制教育和社會監督,引導其樹立正確的價值觀和道德觀,防止其再次走上歧途。

(二)數據驅動的決策方法在救助對象干預中的應用

數據驅動的決策方法是指利用數據分析技術,根據救助對象的特征、需求和風險,制定合適的干預策略和評估效果的方法。數據驅動的決策方法在救助對象干預中的應用,可以提高干預的針對性、有效性和效率,同時也可以促進救助工作的規范化和科學化。數據驅動的決策方法是救助工作的一種創新和發展,值得更深入的推廣應用。

1.數據驅動的決策方法的基本原理

通過收集、整理、分析和呈現救助對象的相關數據,從中發現規律、趨勢和問題,為制定干預策略提供依據。

2.數據驅動的決策方法的基本步驟

(1)數據收集。根據救助對象的類型、特征和需求,選擇合適的數據來源、工具和方法,來收集救助對象的基本信息、風險評估、需求評估等數據。

(2)數據整理。對收集到的數據進行清洗、驗證、分類和歸納,使其符合分析要求。

(3)數據分析。運用統計學、機器學習等技術,對數據進行描述性分析、關聯性分析、預測性分析等,從中提取有價值的信息和知識。

(4)數據呈現。采用圖表、報告、儀表盤等方式,將分析結果以直觀、易懂、有說服力的形式展示給相關人員。

(5)數據驅動。根據數據呈現的結果,制定合適的干預策略,并實施干預。同時,根據干預效果,收集反饋數據,并進行持續的監測和評估,從而不斷調整和優化干預策略。

3.數據驅動的決策方法在救助對象干預中的應用優勢

(1)提高干預的針對性。通過對救助對象進行細致的分析,可以識別出不同類型、特征和需求的救助對象,并根據他們的差異,制定個性化和定制化的干預策略。

(2)提高干預的有效性。通過對救助對象進行風險評估和需求評估,可以確定最緊迫和最重要的干預目標,并根據目標選擇最合適和最有效的干預手段。

(3)提高干預的效率。通過對救助對象進行預測性分析,可以提前發現潛在的問題和風險,并及時采取預防性和應對性的措施,從而避免或減少危機。

(4)促進救助工作的規范化和科學化。通過對救助對象進行持續的監測和評估,可以檢驗干預策略的實施情況和效果,并根據數據反饋進行調整和優化。同時,還可以積累經驗和知識,形成可復制和推廣的最佳實踐。

4.數據驅動的決策方法在救助對象干預中的應用案例

數據驅動的決策方法在救助對象干預中已經有了一些成功的應用案例。例如,在兒童保護領域,一些國家和地區采用了數據驅動的決策方法,對兒童的虐待、忽視、遺棄等問題進行了有效的預防和干預。通過收集和分析兒童的家庭背景、社會環境、教育狀況、心理健康等數據,可以識別出高風險和低風險的兒童,并根據他們的不同需求,提供不同程度和形式的支持和服務。同時,還可以評估和改進兒童保護工作的質量和效果,從而進一步提高兒童的安全和福祉。

五、完善分層分類社會救助體系的救助對象管理的建議

(一)加強數據共享和信息互通

建立全國統一的社會救助信息平臺,實現各級各類救助數據的匯總、分析和共享,提高救助對象的識別和核定效率,避免重復救助和漏救現象,保障救助對象的合法權益。同時還能促進各部門間的數據共享和信息互通。這有助于更全面地了解救助對象的情況,避免“信息孤島”和重復錄入。

(二)建立動態監測和評估機制

建立針對救助對象的動態監測和評估機制,以跟蹤他們的變化需求和實際狀況。通過定期評估,可以更及時地調整救助政策和服務,以滿足不斷變化的需求。同時定期對社會救助體系的運行情況、救助對象的變化趨勢、救助效果和滿意度等進行監測和評估,及時發現和解決存在的問題和困難,不斷完善和優化救助政策和措施。

(三)實施差異化和個性化的救助服務

根據救助對象的不同類型、特點和需求,提供差異化和個性化的救助服務。這需要基于對救助對象的深入了解,從而為其提供更精準、有效的救助服務,以確保資源的最優利用。如生活保障、醫療保障、就業援助、教育支持、心理輔導等,進而提高救助對象的自立能力和生活質量。

(作者單位:湖南鐵道職業技術學院)

基金項目:

2024年度湖南省社會科學成果評審委員會課題(課題編號:XSP24YBC156)階段性研究成果;

2022年度湖南省高校思想政治工作精品項目:立德樹人背景下“1234”資助育人體系構建與實踐(項目號:22JP162)階段性研究成果。

作者簡介:湯夢姣,1991年出生,女,漢族,湖南邵東人,碩士研究生,講師,信息科科長。研究方向:職業教育、教育信息化。