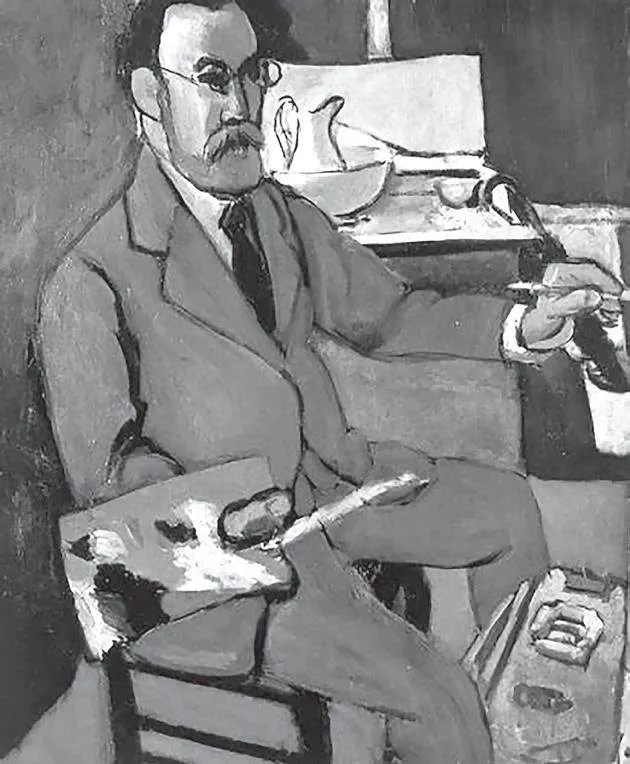

畢加索一生最嫉妒的人

畢加索比馬蒂斯小12 歲,他倆恰好是同一年開(kāi)始“入圈”的。畢加索“人小鬼大”,點(diǎn)子很多。每逢創(chuàng)作遇到瓶頸,靈感枯澀,就會(huì)去馬蒂斯的畫(huà)室,探探馬蒂斯最近畫(huà)了點(diǎn)什么新玩意兒。只要被他嗅到一點(diǎn)味道,就會(huì)不留痕跡地運(yùn)用到他的作品中。正如畢加索的朋友所說(shuō),他長(zhǎng)了一雙特別的眼睛,一幅畫(huà)只要被他看上一眼,仿佛所有的精華就會(huì)被他“吸”走。

“ 我善于‘ 偷取’ 一切”,這是畢加索的名言。他擅長(zhǎng)從別人那里“偷取”靈感,并將其改頭換面,鋪張開(kāi)來(lái),發(fā)揚(yáng)光大。比如,非洲藝術(shù),早先是馬蒂斯發(fā)現(xiàn)它的美感價(jià)值并介紹給畢加索的。立體主義也是馬蒂斯和布拉克等人最早嘗試的,畢加索也拿來(lái)發(fā)揮。馬蒂斯為人寬厚大度,對(duì)此不以為意。他們兩人惺惺相惜,經(jīng)常互贈(zèng)畫(huà)作。

20 世紀(jì)二三十年代,馬蒂斯和畢加索在西方畫(huà)壇如日中天,儼然畫(huà)壇的泰山北斗,雙雄并立,各不相讓。

1931 年6 月16 日, 巴黎的喬治·珀蒂美術(shù)館舉辦了史上規(guī)模最大的馬蒂斯畫(huà)展,作品涵蓋他的整個(gè)藝術(shù)生涯,盛況空前。畫(huà)展的轟動(dòng)觸發(fā)了畢加索的好勝之心,他馬上安排了兩次小型畫(huà)展,分別在兩個(gè)美術(shù)館展出,引起了公眾的不少關(guān)注。不僅如此,他還認(rèn)真研究了馬蒂斯畫(huà)展的所有作品,不久后就公開(kāi)宣布,他也要在喬治·珀蒂美術(shù)館舉辦自己的回顧展,而時(shí)間就定在第二年的同一天——1932 年6 月16 日。為了這次“公開(kāi)叫板”,畢加索拼盡全力。他仔細(xì)挑選展出的作品,還決定創(chuàng)作一系列新作,作為對(duì)馬蒂斯展覽的回應(yīng)。在此后的大半年內(nèi),他的多數(shù)新作和馬蒂斯有著相當(dāng)直接的聯(lián)系,混雜著對(duì)馬蒂斯的尊敬與嫉妒。

盡管兩人不斷較勁,但第二次世界大戰(zhàn)來(lái)臨后,兩位藝術(shù)家都選擇留在法國(guó)繼續(xù)埋頭創(chuàng)作,堅(jiān)守陣地,保持了藝術(shù)家應(yīng)有的尊嚴(yán)。

戰(zhàn)爭(zhēng)期間,雖然他們依然是對(duì)手,但戰(zhàn)爭(zhēng)的創(chuàng)傷讓他們結(jié)成新的聯(lián)盟。作為法國(guó)最著名的兩位藝術(shù)家,他們成為法國(guó)文化的象征,在法西斯勢(shì)力面前代表了文明本身的價(jià)值。

1954 年11 月3 日,馬蒂斯去世,他的家人打電話通知畢加索。放下電話后,畢加索久久沉默。整整兩周時(shí)間里,他都沒(méi)有動(dòng)筆畫(huà)畫(huà)。幾周后,當(dāng)一位客人提起馬蒂斯去世的事情時(shí),畢加索面帶哀思地望向窗外,喃喃自語(yǔ)道:“馬蒂斯死了,馬蒂斯死了……”

畢加索有一個(gè)心結(jié),自從自己的父親去世后,他一直把馬蒂斯當(dāng)作“藝術(shù)上的父親”看待,視其為特別的依靠。至此,這樣的心理依賴(lài)也沒(méi)有了。此后,畢加索振作精神,創(chuàng)作了一幅向馬蒂斯致敬之作,依然習(xí)慣性地帶有一股競(jìng)爭(zhēng)的意味。

晚年的畢加索同樣不得不直面死亡。在他生命的最后幾個(gè)月里,他畫(huà)了一批自畫(huà)像,在畫(huà)中,他的眼睛透出了一種別樣的力量,這種力量似乎是死亡給予他的,他好像正在進(jìn)行一場(chǎng)與自己的戰(zhàn)斗,或許是最后的掙扎。

(摘自2023 年11 月3 日《解放日?qǐng)?bào)》)