維生素K的小秘密

維生素K從哪里來?

維生素K的發(fā)現(xiàn)是一個(gè)意外。

1928年,丹麥生物化學(xué)家亨里克·達(dá)姆(Henrik Dam)在研究雞的膽固醇代謝時(shí),意外觀察到一種奇怪的現(xiàn)象,即用低脂飼料喂養(yǎng)的小雞會出現(xiàn)皮下出血和凝血時(shí)間延長等癥狀。

起初,達(dá)姆認(rèn)為這是由于缺乏維生素C引發(fā)的壞血病。然而,他通過實(shí)驗(yàn)排除了一種又一種已知的維生素,最終成功用醚(mí)提取了苜(mù)蓿(xu)中的有效成分治療了這一癥狀。達(dá)姆將這種成分命名為“Koagulationsvitamin”,意為“凝血維生素”。之后,由于這種維生素對凝血至關(guān)重要,它被更名為“維生素K”。

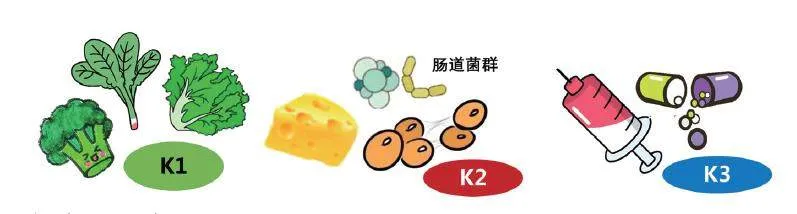

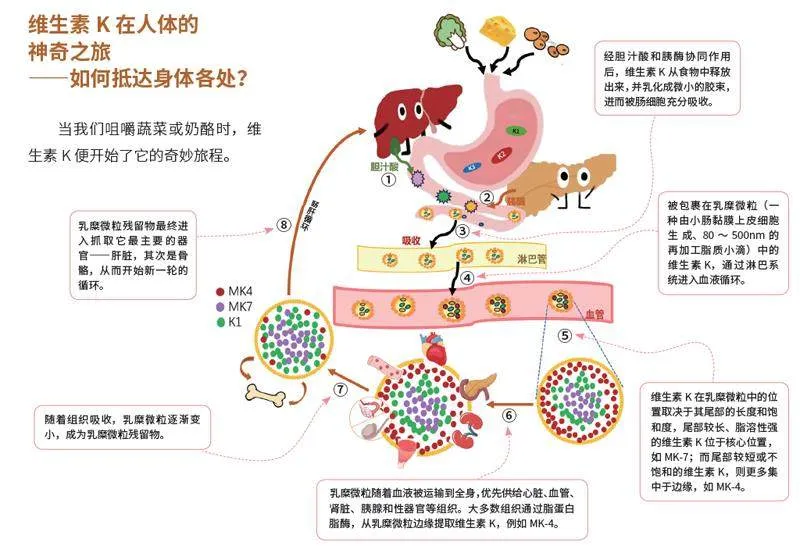

第一種維生素K是在苜蓿中發(fā)現(xiàn)的,因此就被命名為K1,同時(shí),由于它主要存在于綠葉蔬菜中,又稱葉綠醌(kūn);之后,在腐爛的魚中發(fā)現(xiàn)的維生素K,被命名為K2,僅存于動物性食品和發(fā)酵植物食品中;此外,一種常用于食品添加劑和醫(yī)藥制劑的人工合成制劑,被命名為維生素K3。

為什么維生素K對人體很重要?

除了眾所周知的凝血功能外,維生素K還能維持鈣平衡,有效預(yù)防骨質(zhì)疏松癥;同時(shí),它還可以預(yù)防軟組織病理性鈣化、心血管硬化等相關(guān)疾病。

然而,人體無法自行合成維生素K,需要我們從日常飲食中攝取。如果沒有規(guī)律的飲食補(bǔ)給,身體儲存的維生素K會迅速消耗殆盡。

我們需要了解,維生素K攝入量并非越多越好,而且不同年齡的人群獲取維生素K的途徑和量也各不相同。

對于嬰兒,注射補(bǔ)充是確保其獲得足夠維生素K的最佳方法。對于成年人來說,通過日常飲食攝取是最有效的補(bǔ)充方式。

維生素K的化學(xué)結(jié)構(gòu)是怎樣的?

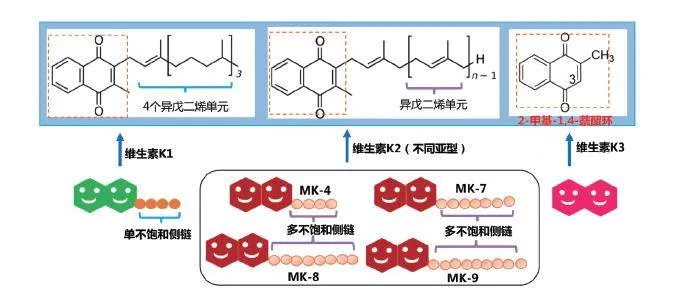

維生素K的化學(xué)結(jié)構(gòu)類似一群尾巴長短不一的小蝌蚪,由一個(gè)含2-甲基-1、4-萘(nài)醌雙環(huán)的“頭”和一條側(cè)鏈“尾巴”組成。不同亞型的維生素K的差異主要在尾部(側(cè)鏈)結(jié)構(gòu)上。

維生素K的環(huán)狀萘醌結(jié)構(gòu)是與維生素K羧(suō)化酶結(jié)合的部位,而尾部側(cè)鏈的長度及飽和度則與維生素K的溶解度相關(guān)。側(cè)鏈越長、脂溶性越強(qiáng),而側(cè)鏈越短,水溶性越好。

在人體中,有些蛋白質(zhì)需要特定氨基酸殘基的羧基化修飾后才能發(fā)揮作用。這種化學(xué)反應(yīng)由γ-谷氨酰羧化酶催化,而維生素K則是該酶的輔酶。例如,凝血因子需要經(jīng)過γ-羧基化修飾才能與鈣離子結(jié)合,從而發(fā)揮凝血作用。這一修飾對于凝血因子的活性至關(guān)重要,倘若缺乏維生素K,凝血因子無法有效活化,凝血功能將受到嚴(yán)重影響,出血風(fēng)險(xiǎn)將大幅提升。這類蛋白質(zhì)被稱為維生素K依賴蛋白(VKDP),它們參與人體多種關(guān)鍵的生理過程,包括凝血、骨骼代謝、血管健康、細(xì)胞凋亡和炎癥反應(yīng)等。

維生素K有話說:小小的我看似不起眼,卻在人體健康中起著大大的作用,缺少了我,可能會引發(fā)健康問題。請大家重視并適當(dāng)補(bǔ)充我呀!

(責(zé)任編輯 / 王佳璇 美術(shù)編輯 /周游)