高等教育與職業教育跨界:邏輯起點、空間基礎與推進路徑

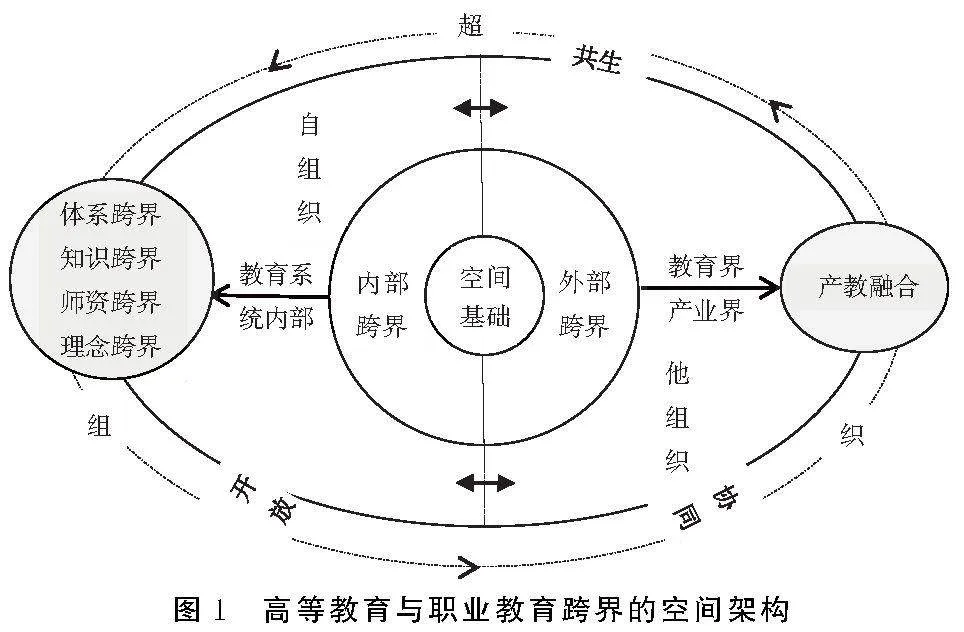

【摘 要】 高等教育與職業教育跨界的內涵包括跨界生長和跨以成人。其目的在于完善人才培養體系,實現人自由而全面的發展。其作用在于對內推動高質量高等教育體系建設,對外促推產業結構轉型升級。其最終形態是要達成高等教育與職業教育“自組織”與跨界社會“他組織”融合共生的“超組織”。體系、知識、師資和理念的內部邊界,以及高等教育與職業教育和產業的外部邊界的存在,不僅是高等教育與職業教育彰顯存在價值的必要前提,也是構成高等教育與職業教育跨界的空間基礎。實踐中,需要加大政策制度保障,遵循系統跨界理念,建設信息對稱機制以及構筑協同治理格局。

【關鍵詞】 高等教育;職業教育;融合共生;跨界生長;跨以成人

【中圖分類號】 G647 【文章編號】 1003-8418(2024)07-0065-09

【文獻標識碼】 A【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.07.009

隨著教育多元化的發展、市場需求的變化以及區域協調發展戰略的深入實施,不同教育類型之間的界域逐漸變得模糊,跨界融合日益成為推動教育發展與人才培養體系優化的有效途徑。從內部發展來看,教育之間存在著跨界的內在規定性。“各種類型的教育都不是封閉的,是對其他類型教育開放的。”[1]“無教育不跨界,無跨界不教育。”[2]特別是在學習型社會,更加強調教育之間的開放性與協作性。從政策支持來看,《國家職業教育改革實施方案》開篇提出:“職業教育與普通教育是兩種不同教育類型,具有同等重要地位。”[3]當然,明確類型并非為了劃清教育“界域”,而是基于回歸教育的起點,從“人”這一主體出發,跨越職業教育與“其他類型教育”之界[4],形成人才培養的“教育合力”。而且,根據《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》,職普融通的覆蓋范圍已經從中等教育階段延伸至高等教育階段,從而進一步印證了高等教育階段高等教育與職業教育跨界的必要性。根據“三教”統籌的交集領域和職普融通的發展趨勢,高等教育階段的普通高等教育和高等職業教育成為二者共同關注的焦點。因此,本文的研究對象聚焦于普通高等教育和職業高等教育。從現實情況來看,隨著產業轉型升級的深入推進,以及工作崗位復雜程度的不斷提升,社會對高素質、復合型的技術創新型人才的需求愈發迫切。然而,目前的人才培養體系難以滿足社會發展的需要,大學培養的人才與社會的需求存在脫節[5]。面對人才供需的結構性矛盾,高等教育或職業教育“獨木難支”,注定是單一教育類型的不可承受之重。如果繼續固守原有的教育界域,將注定被自己的邊界所限制,無法邁向高質量發展之路。因此,需要以深入的跨界理念、系統的跨界思維重新審視我國目前的人才培養體制。在以跨界為基準的社會轉型新時代,“教育必須從根本上改變才能成為解決問題的一部分,否則教育本身就是問題的一部分”[6]。教育做出根本改變的方式之一,在于助推高等教育與職業教育的“跨界共生”,強化教育體系協同育人的整合效應,進而達致“跨以成人”這一根本目標。循此,有必要對高等教育與職業教育何以跨界這個問題進行理論問道與實踐探賾,這無疑為解決我國人才培養體系中諸多困擾已久或難度較大的問題提供了新的可能性。

一、高等教育與職業教育跨界的邏輯起點

邏輯前提是理論的起點,在真理形成過程中扮演著基礎性的關鍵角色[7]。對于高等教育與職業教育跨界問題的探討,其邏輯起點在于全面深入地闡釋高等教育與職業教育跨界的內涵。

(一)何謂跨界:從“開放—融合”到“共生”

耙梳“跨界”內涵是理解高等教育與職業教育跨界的基本前提。根據語源學,跨界是由“跨”和“界”兩個詞素組成的合成詞。在《說文解字》中,“跨”最初的含義是表示跨越、跨過的動作和狀態,同時蘊含著開放包容的態度以及創新變革的精神等深層含義。而“界”則是指區隔不同事物的界域、邊界,是某種關系性存在的前提。正如阿克爾曼(Akkerman)和巴克爾(Bakker)所述:“邊界是導致行動或互動中斷的社會文化差異,同時也暗示出兩者的相似性和連續性,即中斷的兩個或多個界以特定方式彼此相關。”[8]這為我們從邊界視角審視跨界提供了理論支持和邏輯依據。邊界的存在揭示了不同組織或事物之間存在的區別,但并非涇渭分明,而是處于過渡性的模糊地帶,為組織或事物之間的融合提供了前提條件,進而使得跨界現象得以發生和發展。可見,跨界并不是要徹底消除邊界或抹平差異。實際上,“界”的存在是由事物發展的需求所決定的。盡管某些方面的“定界”可能對事物的發展產生阻礙,但并不意味著全面否定它,而是需要在不合適的地方進行適度調整。換言之,將邊界視為一種具有穿透性的“生物隔膜”,使不同組織在保持獨特屬性的同時,尋求共性與合作,以實現發展效益最大化。綜合而論,跨界是指不同組織或事物之間相互開放,跨越各自的邊界,通過創新性要素的融合,強化不同組織或主體之間協作的可持續性。

(二)何謂高等教育與職業教育跨界:從“跨界生長”到“跨以成人”

既已厘清跨界的概念,那么何謂“高等教育與職業教育跨界”呢?高等教育與職業教育跨界是一個涵括本質、特征、內容等不同要素的復雜系統結構。從本質上看,跨界具有生長性,能夠助推人的生長[9]。高等教育與職業教育跨界帶來的育人價值能夠最大限度上滿足個人和社會的發展需要。從特征上看,高等教育與職業教育跨界主要表現為:導向“人的完整性”的根本特征、面向“開放協同”的結構特征、趨向“高質量發展”的內容特征。從內容上看,高等教育與職業教育跨界是一項具有整體性與動態性的復雜系統工程,涉及教育“自組織”的內部跨界以及與社會“他組織”的外部跨界。在整個高等教育與職業教育跨界的過程中,“跨界生長”和“跨以成人”兩大核心要素相互交織,共同構筑起跨界變革的框架。一方面,“跨界生長”強調高等教育與職業教育突破各自的能力界域,摒棄固有的界域偏見,通過體系共建、知識共塑、師資共通、理念共創以及與產業企業互聯互通,形成一個互利共贏、平衡和諧、共同發展的育人整體,進而提高人才培養的整體行動能力。在此過程中,高等教育、職業教育和產業企業等各主體的性質并不會發生改變,每個共生主體都將保持其自身的獨立性與自主性。另一方面,高等教育與職業教育跨界是以“跨以成人”為明確導向的行為。即是說,高等教育與職業教育在跨界過程中致力于人的全面發展和多元跨界需要,從而使其能夠更好地適應經濟結構轉型升級帶來的挑戰。值得注意的是,高等教育與職業教育跨界絕非要求某一方“降低姿態”遷就或迎合另一方,也不是將某一方貶至劣勢地位或抬至優勢地位,而是強調打破“各自為政”的局面,推動各主體相互促進、優勢互補,在跨界合作中實現高質量發展和育人價值最大化。

(三)對高等教育與職業教育跨界的四重追問

在梳理基本概念的基礎上,對高等教育與職業教育跨界提出四重追問,能夠進一步廓清高等教育與職業教育“何以跨界”的重要前提,同時有助于將人們的視角導向對“全人”培養的反思,以更好地促進人自由而全面的發展。其一,高等教育與職業教育跨界之“界”由何而來?無邊界不存在,無存在不邊界。隨著現代性的展開與深化,專業主義文化日益衍生出一種區隔化的要求[10]。亦即沒有了邊界,組織便會陷入混沌狀態,進而失去方向感與協同力。若邊界有其存在的必要性,那么教育邊界的確立無疑會在教育內容、形式、目標等方面賦予一種教育類型以區別于另一種教育類型的顯著特征,這是高等教育與職業教育自證存在價值的必要前提。此外,作為社會分工的產物,產業與教育各自具有明確的職責和范圍,相互之間也存在相應的邊界。實踐中,高等教育與職業教育和產業之間的邊界通常是通過法律法規、政策規定、行業標準等方式得以維護,以確保雙方的合法權益和正常運作。同時,雙方也存在著密切的聯系與互動,共同推動社會的發展和進步。正如前所述,邊界的存在并非意味著孤立或割裂,而是為構建協作關系提供了可能性。要而言之,“界”是“跨”的存在性前提,“跨”是“界”的價值性依據。其二,高等教育與職業教育跨界之“驅”從何而來?在目標牽引上,高等教育與職業教育跨界旨在消解因雙方長期分而行之所導致的人的發展的不完整性和片面性問題,其根本目標是“跨以成人”,即實現人自由而全面的發展。這背后彰顯的是“以人為本”的理念,強調在堅守“人之為人”教育價值理念基礎上,綜合培養學生的理論素養和實踐能力。在外部驅動上,高等教育與職業教育跨界是國家創新競爭力提升、社會發展必然趨勢、人才培養體制革新以及人才發展需求等多重因素共同作用的結果。在內部條件上,高等教育與職業教育跨界的基本前提在于對人才培養目標的“共識”與“共情”,以及在教育地位上的平等關系和教育體系上的對等關系。其三,高等教育與職業教育跨界之“裨”指向何處?從內部視角看,非跨界無以守正創新。高等教育與職業教育在保持各自發展特色的同時,加強理論與實踐、科研與技術的交流融合不僅能推動高等教育體系的高質量建設,同時也有利于建立協同互補的人才培養機制,從橫向上為個體提供拓展其知識及能力的渠道,從縱向上為各類人才的多元化發展和自由全面發展搭建成長通道。從外部視角看,非跨界無以砥礪支撐經濟持續發展。面對產業轉型升級和科技快速發展,職業崗位對高素質技術創新型人才的需求日益緊迫。高等教育和職業教育跨界發展有助于從行業企業對人才需求的高度進行頂層設計,創新人才培養模式,培養出具備高度社會適應性和引領性的人才,以更好地服務產業經濟的創新發展。此外,還能夠進一步促進產學研的緊密結合,加速科研成果的轉化和產業化進程,從而提升企業的創新能力和市場競爭力。其四,高等教育與職業教育跨界之“道”將向何處去?高等教育與職業教育跨界呈現出“開放—耦合—共生”遞進式發展趨勢,這一趨勢又表現出從封閉走向開放、從競爭走向協同、從外推走向內生的價值取向。同時,高等教育與職業教育跨界并非僅僅指教育體系內部的職普融通,亦不等同于某一特定類型教育與行業企業的產教融合,而是必將走向由高等教育和職業教育“自組織”與社會“他組織”所構成的“超組織”境域。

二、高等教育與職業教育跨界的空間基礎

高等教育與職業教育跨界不是憑空地架構與演繹,而是具備充分的空間基礎。那么,高等教育與職業教育跨界究竟要跨越哪些邊界,才能實現跨以成人?從育人成才的角度出發,高等教育與職業教育存在著體系、知識、師資和理念之間的內部邊界,以及高等教育與職業教育和產業之間的外部邊界。這構成了高等教育與職業教育跨界的空間基礎。且在高等教育與職業教育“自組織”跨界社會“他組織”、協同共生“超組織”進程中,蘊含著從跨越邊界到實質性融合,最后達致共生式發展的趨向(見圖1)。

(一)高等教育與職業教育內部空間跨界

高等教育與職業教育內部空間跨界主要包括體系跨界、知識跨界、師資跨界與理念跨界。其中,體系跨界是基礎,知識跨界和師資跨界是關鍵,理念跨界是指引。

1.跨越體系邊界,搭建人才培養“立交橋”

高等教育與職業教育跨界的首要步驟就是打破體系間的界限,建立起縱向貫通與橫向融合的“立交橋”,以破解雙方在人才培養方面條塊分割和壁壘高筑的問題,為實質性的跨界融合奠定重要基石。

職業教育的層次完善且貫通是實現體系跨界的基本前提。職業教育作為一個獨立的教育類型,呈現出不斷向高層次滲透的趨勢,突破了單一層次的局限,形成了較完整的教育層級。除了確保教育層次結構的完整性,還需建立上下貫通的銜接路徑,這既是培養高素質、復合型人才的必然要求,也是保障職業教育發展權的有效舉措。在此基礎上,注重高等教育體系的全域性建設,亦即,打破高等教育與職業教育在各自體系內運轉的封閉性,實現兩者之間教育層次的貫通與融合。同時,建立起等值、可轉換的通道,保證學生能夠互轉學籍、交叉融合進入另一種類型的上一層級教育機構[11]。當然,融合并非意味著消除高等教育與職業教育某一方的類型優勢,將其完全依附于另一方的體系,而是在尊重類型教育原則的基礎上實現“合而行之”,通過“相互借智”實現共生發展。一方面,職業教育借力高等教育的學術性優勢。以德國為例,職業教育引入學術性的表現主要體現在為職業教育人才提供接受高等教育的途徑。具體包括學生在完成雙元制職業教育之后直接就讀本科,或者選擇就讀雙元制高等教育,抑或者進入專科學校或者師傅學校[12]。另一方面,高等教育尤其是服務技術技能密集型產業的應用型本科教育,要融入必要的職業教育元素。勞耐爾教授認為,對于應用型學術職業(設計類職業、信息和自然科學類職業的總稱)而言,在高校的相關專業中有選擇性地引入職業性是可行的[13]。在借鑒國外有益經驗的基礎上,需要逐漸探索本土化、落地化的實踐。譬如,應用型本科院校和職業本科院校秉持著“定向于行業,定點于應用,定位于實踐”的原則,充分利用各自的強勢專業交叉培養技術創新型人才;粵港澳大灣區在推動高等教育與職業教育統籌發展方面,已初步形成“研究型大學—應用型大學—高職院校”的集群架構[14]。總的來說,高等教育與職業教育的體系跨界既是對層次結構跨界與類型教育跨界的延展,也是對人才發展需求的主動呼應。

2.跨越知識邊界,重組與創新知識鏈

知識是構成一切的本源性材料,可劃分為學術知識與經驗知識。知識類型劃分是勞動異化的結果,而非知識本身存在內在斷裂或高低貴賤。高等教育與職業教育涉及不同的知識類型,每一類型知識在特定領域或情境中都有其“所能”與“所不能”。

高等教育領域的知識主要遵循“學術性”和“學科性”邏輯,傾向于學術理論知識;職業教育領域的知識主要遵循“職業性”與“專業性”邏輯,側重于技術經驗知識。在“變化成為唯一不變”的時代,僅僅依靠某一教育場域內部知識難以滿足人自由而全面的發展。技術知識和職業知識直接服務于人的謀生,容易導致人們可能會為了眼前的物質利益而犧牲長遠的發展價值,進而異化為物質的奴隸,即人才培養中出現“見物不見人”的問題。恰如愛因斯坦所言,單純依賴專業知識培養出來的人,盡管可以成為具有高度實用性的機器,但難以成為和諧發展的人[15]。純粹的理論知識主要涉及學術領域的概念、原理和技能,側重于知識的傳授和理論的構建,相對忽視實踐應用能力的培養。這種知識體系下培養出來的人才,往往缺乏實際操作能力和社會適應能力,無法有效滿足社會發展的需求,進而導致人才結構性過剩。因此,高等教育與職業教育有必要跨越各自的知識邊界,構建系統化、結構化的強聯結知識網絡。其間,應擺脫對知識原型的依賴,加強對知識的獲取、開發、利用與共享,重組與創新人才培養的知識體系,進而實現高等教育與職業教育在知識層面的“優勢互補、特色凸顯”。職業教育在凸顯知識特色和“職業”價值的基礎上,主動融合高等教育知識創新的基礎性研究優勢,厚積“技術創新科研能力”底蘊,以提升培養學生全面素養的能力。同理,高等教育也不能拘囿在理論知識的“象牙塔”中,只注重培養所謂“有知識的人”,還要主動吸納職業教育應用創新的實踐性優勢。這將使得兼具職業行動能力、理論知識厚度、科研能力深度的高素質人才培養成為可能。

3.跨越師資邊界,創設教師共同體

育才造士,為教育之本,為教師之責。高素質人才的培養有賴于教師共同體的支持。教師共同體內蘊著各種充滿張力的關系,其實質是致力于培養高素質人才的共同體。這不僅是提升人才培養質量的內在要求,也是對高等教育與職業教育跨界發展的積極回應。

相較于企業生產的“流水線”產品,教育“產品”是具有獨特思想、個性、心理活動的個體。這預設了高質量、高層次人才的培養是一個復雜過程,難以依靠教師個人的力量與智慧完成人才培養的全過程。因為“每個人不能掌握真理的全部,只是占有知識和技能的某些片段,知識和技能內部具有邏輯順序和結構,需要傳授、創造知識片段的個體相互溝通和協作”[16]。尤其是隨著專業、課程、教學的日益復雜化、跨界化和交叉化,單憑高等教育的“人師”或職業教育的“經師”,已無法獨立承擔人才培養的任務并滿足人的發展需求。這就需要共建、共享、共管和共用更具內部異質性和協同性的教師共同體,如吸收來自職業學校、普通高等學校的教師或社會各行各業的職業精英、企業師傅擔任兼職教師或課程顧問,共同參與教育教學全過程,以便在人才培養過程中,充分發揮資源整合、協同合作和責任共擔的價值效應。如此,方可為實現“跨以成人”提供堅實的力量支撐。

4.跨越理念邊界,回歸人本價值

人首先是人,是充滿生命力的有機體,然后才是其他。從教育目的看,“人是目的,教育的目的是人,教育應是人的教育。”[17]赫欽斯將教育描述為“通過有組織的、深思熟慮的努力來幫助人民成為有智慧的人”[18]。從教育原則看,“教育的原則,是通過現存世界的全部文化導向人的靈魂覺醒之本源和根基。”[19]這均揭示了教育不在于培養勞動力而在于培養“全人”。這里的“全人”不等同于“通才”,可以用“一體多翼”來加以解釋。一體是指“人”的主體性,這是受教育者作為個體存在的內在本質和價值;多翼是指人在社會中所扮演的不同角色,如職業人、社會人、文化人等。

無論是以培養“學術人”為主的高等教育,還是以培養“職業人”為主的職業教育,必須首先是以人為出發點的“成人”教育,遵循“全人”價值理念,其終極目標都是指向“人的完善”。尤其是在新的發展階段,立足于人的全面發展,更加強調職業教育的“成人”之維,致力于“人”這個本體存在[20]。然而,目前高等教育與職業教育都困囿于各自狹隘的培養目標,在育人過程中不同程度地忽視了“人”的本質。隨著社會服務、科學研究等職能的日益突出,高等教育的育人本體功能受到了一定的擠壓和弱化,其目標也更加注重中立性的知識中心。換言之,高等教育更加注重對外在客觀知識的認知、應用,以及“人才”的培養和“人力資源”的供給,但對培養“人”以及人內心與行動的德性則有所忽視。此外,職業教育作為與社會經濟發展直接掛鉤的教育類型,直接面向社會需求培養人才,其功利性和實用性特征更為明顯。不可否認,這一轉變并非人的刻意為之,而是由社會經濟發展和教育發展的客觀規律所致。既然是客觀規律,就不會被輕易改變和逆轉,但可以被深入理解和有效利用。其中,首要表現之一就是高等教育與職業教育遵循“立德樹人”根本理念,打破原有的“學術圈”和“職業圈”,加強彼此之間的協作交流。以“全人”價值共創為核心,將“把人當作‘人’”的育人理念滲透到教育的全過程,真正回歸到“協助人們發揮或達成人之所以為人的特質”[21]這一根本教育價值。這是跨界培養兼具實踐能力和理論素養人才的關鍵前提。

(二)高等教育與職業教育和產業外部空間跨界

高等教育與職業教育跨界是一個整體性的跨界,這不僅涉及教育命題,更是一個關乎社會發展的時代性議題。高等教育與職業教育作為教育系統和社會大系統的子系統,與產業、企業等進行著物質、信息和能量的交換。有數據顯示,與高等學校合作的企業占合作創新企業的比重為28%,這表明校企產學研結合是企業合作創新的重要形式[22]。因此,任何教育機構都不能再孤立于社會之外,高等教育與職業教育和產業的聯動式跨界成為必然趨勢。

職業教育作為與經濟和產業發展密切相關的教育類型,致力于培養具備區域產業特色的技術技能人才,為地方產業發展提供服務。高等教育作為社會系統中的一個子系統,當它深入到社會系統之中與產業結構耦合時,會對經濟增長產生正向空間效應[23]。而且社會對高等教育的主要要求是培養高規格的人才、提供高智力的咨詢服務以及提供滿意的知識產品,這些構成了高等教育存在的基本價值[24]。綜合而言,高等教育與職業教育作為服務社會的重要主體,始終與產業系統保持著動態交互的關系。正如馬克思主義哲學觀所言,“反對那種限制在自己狹小天地里,無視外面廣闊世界的狹隘的封閉主義”[25]。然而,目前的人才培養體系尚未完全突破以學校為主導的“封閉式”傳統教育理念的束縛,與市場需求之間的聯系不夠緊密,人才供需信息通道阻塞,致使人才培養供給側與產業需求側在質量、結構等方面的匹配度不高。此外,職業院校和普通高等院校分頭與企業開展合作,彼此之間缺乏有效的協同聯動。這就需要高等教育與職業教育在內部跨界合作的基礎上,加強與產業系統的聯動式跨界,重塑“斷裂”的產業鏈和教育鏈,以共同致力于探索“教育邏輯+市場邏輯”的人才培養新范式。也就是說,要構建一個有機的高等教育與職業教育整體,明確其在產業發展中的角色定位,即職業教育專注于生產制造領域,高等教育關注研發設計領域[26]。在此基礎上,與行業企業協同開展科技攻關項目。這種既分工明確又通力合作式的發展邏輯,使得高等教育與職業教育和產業的跨界能夠帶來更大效益。

(三)高等教育與職業教育內外部跨界的底層邏輯與聯動機制

高等教育與職業教育跨界包括內部跨界和外部跨界,二者相互作用、相互交織,共同構成了不可或缺的跨界整體。就整體關系而言,高等教育與職業教育的內部跨界和外部跨界并不是按照先后順序分頭行動、各行其是,而是呈現出聯動式的跨界態勢。強調在內部空間締結要素互動、結構互嵌、功能互補的同時,也與產業發展需求耦合交互,最大程度上達到內外部跨界的育人效應最大化。其一,國務院辦公廳《關于深化產教融合的若干意見》提出,普通高校也應走產教融合、校企合作的發展之路。這意味著高等教育與職業教育的體系跨界必然要考慮產業發展元素。其二,職業本身就蘊含著創造社會價值的知識。學校不再是知識生產的唯一場所,企業也逐漸成為知識的生產者。相應地,高等教育與職業教育的知識跨界必須站在經濟社會發展的整體高度,將企業的相關知識技能納入學校知識體系中,構建起“研究—應用—生產”的完整鏈條,真正實現學校內外知識的有機融合。其三,職業學校教師具備豐富的實踐經驗,普通高校教師更注重學術研究和創新,而企業師傅和職業精英則擁有著實際操作經驗和行業前沿知識。當這些力量匯聚在一起,便會產生相輔相成的合力育人效應,為學生提供多元化的成長與發展支持。這不僅能夠幫助學生掌握知識和技能,更能培養其創新精神和實踐能力,以更好地適應未來的職業生活。同時,也有助于促進教育公平,確保每個學生都能獲得適切的教育資源。其四,教育作為人類社會發展的重要基石,其最根本的價值在于以人為本,注重人的全面發展。同時,教育也具有社會服務功能,培養的人才必須符合社會發展需求。因此,高等教育與職業教育在注重以“育人”為根基的內部跨界的同時,也要關注與外部產業發展的“成才”跨界。只有這樣,才能真正實現“成人+成才”的根本教育目標,為社會的可持續發展提供有力的人才保障。

高等教育與職業教育跨界并非一蹴而就,而是經歷著“開放適應—耦合協同—共生發展”的進階式發展階段。首先,在開放適應階段,要相互理解和接納對方的存在。尤其是高等教育要摒棄以往對職業教育的“偏見”和“歧視”。此外,打通資源共享通道、明確跨界范疇,消解高等教育與職業教育跨界的屏障與壁壘,這既涉及教育主體之間的相互開放,也涉及教育主體與產業發展之間的開放適應。其次,隨著高等教育與職業教育跨界開放程度的不斷加深,為促進高等教育與職業教育“自組織”以及與社會“他組織”之間的逐漸磨合與調適,可以建立處于產教中間的產教融合實體這一邊界組織,消除產教之間的信息邊界[27],進而深化協同發展效應,形成整體性耦合發展的態勢。最后,進入共生發展階段。高等教育與職業教育從初始階段的“互為他者”走向“互為主體”,進一步強化了教育主體間的交互性與平等性以及與外部環境的聯結。在此基礎上,形成穩固、高效的共生機制,進而達成高等教育與職業教育跨界共生的最終形態,即要實現高等教育和職業教育“自組織”與跨界社會“他組織”耦合共生的“超組織”。這是一種由內而外持續發展的過程,而非外部壓力下產生的應激性反應。

三、高等教育與職業教育跨界的推進路徑

高等教育與職業教育跨界是完善人才培養體系的一項重要舉措。基于高等教育與職業教育跨界的本質內涵和空間基礎,以政策制度、理念進階、機制建設、協同治理為抓手,探尋高等教育與職業教育跨界的推進路徑。

(一)加大政策制度保障,穩固高等教育與職業教育跨界基礎

政策制度是高等教育與職業教育跨界推進的基底依托。在政策支持方面,各級政府應在明確高等教育與職業教育發展特色的基礎上,將其納入當地經濟發展整體規劃。同時,結合立德樹人的根本任務、國家戰略人才力量建設、產業結構轉型升級等因素,進行統籌管理與實施,以實現頂層設計層面的協同建設。此外,設立跨界合作基金,為跨界合作項目提供專項資金支持,并對參與跨界項目的行業企業給予稅收減免扶持。在制度保障方面,首先,健全高等教育與職業教育的銜接溝通制度,打造合理化的人才供需對接通道。這包括制定各級各類學歷資格和職業資格分類、開發、認定政策,加強能力標準、培養方案和培養過程的銜接和一體化設計,推動職業資格證書與學歷證書等值等效;建立具有公信力的高等教育與職業教育學習成果認定標準、學分互認機制和橫向融通機制,形成可操作的制度規范。其次,建設多元合法化制度。根據韋伯的合法化要素主張——從正面建立規范秩序,且法律共同體認可其正當性[28]。有必要建立健全法律體系和制度,確保高等教育與職業教育跨界的全過程有法可依;制定相應的規章制度和實施流程,明確高等教育與職業教育跨界過程中各主體的職責和權限,確保各項工作落地;充分了解各參與主體的發展需求,提高其對程序合法性以及規范秩序性的認可度。最后,完善利益協調制度。高等教育與職業教育跨界涉及諸多利益主體和多重利益分配問題。高等教育與職業教育分別由高教司與職成司負責管理和監督,若“各自為陣”,往往會出現向自身利益傾斜的情況。因此,有必要超越部門主義、本位主義,建立一套“遵循效益最大化原則”的跨部門利益協調制度,以形塑高等教育與職業教育相互開放、不可區隔的有機體系。

(二)遵循系統跨界理念,導引高等教育與職業教育跨界方向

系統化的跨界理念是高等教育與職業教育跨界推進的理念基礎。高等教育與職業教育跨界涉及諸多要素的內外交互,強調以系統觀、平衡觀、動態觀、整體觀為原則,積極回應高等教育與職業教育高質量發展的內部需求以及產業對人才培養的外部需求。顯然,“定界”思維無法為此提供有力的支撐。因此,要摒棄“就教育談教育、為教育而教育”的狹隘觀念,樹立“跳出教育看教育”的系統跨界思維,運用系統跨界思維來審視跨界的全過程、全領域,走向“系統耦合”的跨界新常態,以增強高等教育與職業教育跨界空間的可設計性。例如,在職業教育與學術教育融通方面,德國社會提出以“擴展的現代職業性(Erweiterte moderne Beruflichkeit)”[29]的理念來統合兩類教育的發展。如果從我國高等教育與職業教育跨界來看,可以考慮以共生邏輯的跨界思維來統籌這兩類教育的發展,以促進人才培養體系的完善。此外,這種系統化的跨界思維還體現在評價方面。一方面,高等教育與職業教育跨界是一個不可分割的、動態發展的整體,理應樹立整體性、過程性、發展性評價理念,規范高等教育與職業教育跨界行為。另一方面,除了關注內部跨界的協同度、教育與產業的交互性等硬性指標外,還應重新審視人這一“完整體”的成長和發展所具有的普遍價值與意義[30],以防陷入“為跨界而跨界”的思維誤區。

(三)建設信息對稱機制,提升高等教育與職業教育跨界效度

信息對稱是高等教育與職業教育跨界推進的關鍵環節。信息的缺失或不完整可能導致認知偏差,進而使得掌握信息較少或處于信息劣勢的一方無法依據全部信息進行理性決策[31]。于高等教育與職業教育跨界而言,信息在整個跨界過程中起到了橋梁和紐帶作用,促使各利益相關者在人才培養與發展方面達成共識,從而深化跨界深度與廣度。然而,在高等教育與職業教育跨界過程中,可能會出現信息傳遞受阻與組織間脫嵌等問題。當前高等教育與職業教育主要依據教育邏輯制定人才培養目標和建設課程體系,而產業鏈則依據產業邏輯開展生產和技術創新[32]。由于長期遵循這種分離式的發展邏輯,高等教育與職業教育和產業在信息傳播和接受能力、效率和范圍上存在過大差異,這容易導致信息錯位和不對稱問題的產生,從而阻礙跨界的有效推進。因此,有必要建立持久且穩定的信息對稱機制,推動各主體從“關注自在”走向“關照他在”,消除主體之間的信息“真空地帶”,從而減少因信息不對稱和數據失真等因素對高等教育與職業教育跨界的不利影響。首先,在信息搜集階段,建設信息對話機制。搭建高等教育與職業教育聯合會、跨界教育中心等信息共享與交流平臺,塑造開放協同的信息場域,為調整專業結構與產業布局、課程內容與產業標準、教學方案與生產過程的關系提供實時的信息服務和精準的信息支持。其次,在信息加工階段,建設信息篩選機制。制定嚴格的高等教育與職業教育跨界信息篩選標準,確保信息來源的可靠性、內容的真實性和價值的最大化;采用大數據分析等技術手段,對相關信息進行快速、準確地篩選和加工,提高跨界信息的質量和實用性。最后,在信息整合階段,建設信息反饋機制。加強高等教育與職業教育跨界的信息聯結,深入挖掘跨界過程中可能存在的信息難點和堵點,并采取措施加以改進,以強化有效信息對高等教育與職業教育跨界過程的反饋推動作用。

(四)構筑協同治理格局,確保高等教育與職業教育跨界有序

協同治理是高等教育與職業教育跨界推進的重要保障。為確保跨界行為有序,必須加強教育機構、政府部門以及企業等主體的協同治理,以促進教育資源的合理流動,推動高等教育與職業教育有序跨界。首先,以平等、互利、互信的協作關系為原則,設立一個由高等教育機構、職業教育機構、企業、政府等多元主體共同參與的治理聯盟機構,打造“政府統籌、院校為主、企業參與”治理格局。其次,建立健全治理機制和流程,包括合理規劃、定期溝通、協調行動和監督等環節,共同商定高等教育與職業教育跨界方案并達成共識。同時,積極探索新的治理模式和方法,如引入市場調節機制、數字技術手段等,以增強高等教育與職業教育承接知識、師資等創新型要素的能力,進一步提升高等教育與職業教育跨界質量。再次,建立完善的評估機制和問責機制,注重高等教育與職業教育跨界治理的效果評估和反饋,并根據實際情況及時調整和完善治理方案,強化高等教育與職業教育跨界的社會適應性和可持續發展性。最后,社會組織作為產業和教育之間的“緩沖器”,在構建高質量人才培養體系外部治理格局中,發揮著不可或缺的重要作用。尤其在教育體制改革不斷深化的背景下,其對高等教育與職業教育外部有序跨界的作用將更加凸顯。這就要求完善社會組織參與機制,統籌社會力量和規范社會行為,營造社會組織參與高等教育和職業教育跨界的良好生態環境。

【參考文獻】

[1][11]許建領.職普融通在教育強國建設中的價值實現[J].教育研究,2023(06):10-13.

[2][9]李政濤.跨以成人:跨界教育的歷史、現實與未來[J].教育研究,2023(05):43-57.

[3]國務院關于印發國家職業教育改革實施方案的通知[EB/OL].(2019-02-13).https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

[4]何應林,顧建軍.職業教育跨界研究初探[J].中國職業技術教育,2012(36):20-25.

[5]王樹國.把握“融合”關鍵要素 構建21世紀大學新形態[J].教育研究,2022(03):15-20.

[6]UNESCO. Learning to Become with the World:Education for Future Survival[EB/OL].(2023-10-25).https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374032.

[7]龐國輝,扈中平.邏輯與問題:教育學真理和價值的源泉[J].教育研究,2016(07):4-11.

[8]Akkerman S F, Bakker A. Boundary Crossing and Boundary Objects[J]. Review of Educational Research, 2011(02):132-169.

[10]孫元濤.教師跨界學習的三重追問[J].教育發展研究,2023(10):3.

[12]陳瑩.“工業4.0”時代德國職業教育與高等教育融通研究[J].比較教育研究,2018(04):94-100.

[13]Felix Rauner. Demarkationen zwischen beruflicher und akademischer Bildung und wie man sie ueberwinden kann[R]. Forschungsnetzwerk Arbeit und Bildung. Forschungsberichte 07, 2010:16.

[14]鐘秉林,王新鳳.新發展格局下我國高等教育集群發展的態勢與展望[J].高等教育研究,2021(03):1-6.

[15](美)阿爾伯特·愛因斯坦.愛因斯坦文集(第三卷)[M].許良英,等編譯.北京:商務印書館,1979:310.

[16]潘麗云.“雙高”建設背景下的高職院校教師教學創新團隊研究——基于基層教學組織重構的視角[J].中國職業技術教育,2020(29):53-56.

[17]瞿葆奎,鄭金洲.教育基本理論之研究[M].福州:福建教育出版社,1998:473.

[18](美)羅伯特·赫欽斯.學習型社會[M].林曾,李德雄,蔣亞麗,等譯.北京:社會科學文獻出版社,2017:61.

[19](德)雅斯貝爾斯.什么是教育[M].鄒進,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1991:3.

[20]李小元.“人類世”職業教育的人性賦值及教化倫理[J].江蘇高教,2023(12):137-141.

[21]李弘祺.學以為己:傳統中國的教育[M].上海:華東師范大學出版社,2017:14.

[22]中華人民共和國科學技術部. 2020年我國企業創新活動特征統計分析[EB/OL].(2022-09-20).https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/kjtjbg/kjtj2022/202209/P020220920388321268731.pdf.

[23]耿孟茹,田浩然.高等教育與產業結構耦合協調及其經濟效應——基于省級面板數據和空間杜賓模型的實證分析[J].重慶高教研究,2023(03):64-78.

[24]王洪才.論高等教育“適應論”及其超越——對高等教育“理性視角”的理性再審視[J].北京大學教育評論,2013(04):129-149.

[25]楊壽堪.論馬克思主義哲學的開放性[J].湖南社會科學,2003(05):4-7.

[26]王奕俊,王建初,邱偉杰.“三教”協同創新的戰略導向、內涵構成和運行機制[J].現代遠程教育研究,2023(05):57-65.

[27]王棒.邊界組織理論視角下產教融合實體的構成、類型與特征[J].教育與職業,2023(20):13-20.

[28](德)尤爾根·哈貝馬斯.合法化危機[M].劉北成,曹衛東,譯.上海:上海人民出版社,2000:128.

[29]Kaβebaum, Bernd. “Erweiterte moderne Beruflichkeit” Ein Kompass für Berufsbildungs-und Hochschulpolitik[J]. Ordnung der Wissenschaft, 2015(04): 199-210.

[30]朱德全,王志遠.新時代職普融通的教育強國戰略與評價改革賦能路徑[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2024(02):68-79.

[31]張善超,李寶慶.信息不對稱理論視域下新高考改革的困境及突破[J].大學教育科學,2021(04):70-77.

[32]蔣菲,郭淼磊.高校創新創業教育“四鏈融合”發展的理論邏輯、現實困境及對策審思[J].大學教育科學,2023(05):76-84.

Crossing the Border between Higher and Vocational Education:Logical Starting Point, Spatial Basis and Promotion Path

Abstract: The connotation of cross-border higher education and vocational education includes realizing cross-border growth and becoming a grown-up by boundary-crossing means. Its purpose is to improve the talent training system and achieve the free and comprehensive development of human beings. Its role is to promote the construction of a high-quality higher education system internally and the transformation and upgrading of industrial structure externally. Its ultimate form is to build a "super-organization" in which the "self-organization" of higher education and vocational education and the "other organization" of cross-border society are integrated and symbiotic. The existence of internal boundaries of system, knowledge, teachers and concepts, as well as external boundaries of higher education and vocational education and industry, is not only a necessary prerequisite for higher education and vocational education to realize their value of existence, but also constitutes the spatial basis for the border-crossing of higher education and vocational education. In practice, there is a need to strengthen policy and institutional safeguards, follow the concept of systemic border-crossing, build an information symmetry mechanism and construct a synergistic governance pattern.

Key words: higher education; vocational education; integration and symbiosis; cross-border growth; becoming a grown-up by boundary-crossing means