個體-環境交互視角下大學生返鄉創業意愿的激發機制

【摘 要】 從個體-環境交互的視角出發,本研究采用定量分析和定性比較分析相結合的混合方法深入探討大學生返鄉創業意愿的激發機制。實證分析結果表明:由創業教育、家庭支持和政策環境組成的三維外部創業環境對大學生返鄉創業意愿有顯著的正向影響,創業自我效能感在此過程中發揮部分中介作用;鄉土情懷不僅顯著負向調節了創業自我效能感與返鄉創業意愿間的關系,也顯著負向調節了創業自我效能感在外部創業環境與大學生返鄉創業意愿之間的中介效應。此外,基于模糊集的定性比較分析結果得出兩種激發大學生返鄉創業意愿的前因構型,分別是內外協同聯動型和外部環境助推型。本研究為如何有效激發大學生返鄉創業意愿提供了理論依據與實踐參考。

【關鍵詞】 大學生創業;返鄉創業;創業意愿;創業環境;個人特質

【中圖分類號】 G647 【文章編號】 1003-8418(2024)07-0096-11

【文獻標識碼】 A【DOI】 10.13236/j.cnki.jshe.2024.07.013

一、引言

習近平總書記在黨的二十大報告中指出:“全面建設社會主義現代化國家,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。”新時代、新農業、新農村,需要有知識、有技能的年輕人回鄉創業。作為優質人力資源,大學生返鄉創業不僅可以整合鄉村資源挖掘鄉村經濟發展潛力,也能夠帶來城市先進的技術、資源、管理經驗等反哺鄉村[1],對于鞏固鄉村地區脫貧攻堅成果,賦能鄉村振興,實現共同富裕具有重要戰略意義。作為衡量創業活動的切入點和最佳預測指標,個體的創業意愿對其創業行為和創業結果具有直接影響[2]。受傳統的思想觀念、輿論壓力以及家庭條件等因素的影響,我國返鄉創業大學生總量較少。因此,如何有效促進大學生在完成學業之后“愿意”回鄉創業成為學界和實踐界普遍關注的問題。

返鄉創業作為一種自發性行為,會受到多種因素的影響[3]。隨著研究的逐漸深入,學者們嘗試從不同的視角來闡釋如何激發個體的返鄉創業意愿。現有文獻在大學生返鄉創業意愿影響因素的研究上取得了一定的進展,但仍有發展的空間。一方面,現有研究大多從個人特質或外部創業環境的單一視角來討論,缺乏系統性,大學生個人特質因素和外部創業環境因素如何協同作用于返鄉創業意愿的機制尚不明確。因此本文擬從個體-環境交互的視角出發,將影響大學生返鄉創業意愿的各要素進行整合,系統探究大學生返鄉創業意愿的激發機制。另一方面,現有關于大學生返鄉創業意愿的研究大多采用規范分析法,多是以定性分析為主,實證研究缺乏[4]。雖然也有部分學者采用層級回歸的方法探究各前因變量對大學生返鄉創業意愿的“凈效應”,但各條件變量對大學生返鄉創業意愿的作用路徑尚不清晰,尚未打開具體過程的“黑箱”。基于此,本文擬采用定量分析和定性比較分析相結合的混合方法,深化認識內部個人特質因素和外部創業環境特征的搭配組合是如何影響大學生返鄉創業意愿的。綜上所述,本研究從個體-環境相結合的視角出發,在采用定量分析探討外部創業環境與大學生返鄉創業意愿關系的基礎上,引入創業自我效能感作為中介變量,鄉土情懷作為調節變量,完善外部創業環境對大學生返鄉創業意愿的作用路徑和邊界條件。同時采用定性比較分析(QCA)深化研究結論,探索不同層面因素的搭配組合如何對返鄉創業意愿產生影響。

二、研究假設與模型建構

(一)外部創業環境與返鄉創業意愿的關系

在創業研究語境中,外部創業環境是指影響個體創業的政治、經濟、文化、社會等所有外部因素的總和[5],它不受創業者的主觀控制,卻能對創業者的認知和行為產生重要影響[6]。社會認知理論認為,外部環境因素可通過改變創業者的認知進而影響其行為和結果[7]。創業環境對大學生返鄉創業意愿具有直接影響[8],打造良好的創業環境對于促進返鄉創業行為至關重要[9]。本文借鑒于曉明等[10]的研究,結合大學生這一主體的特征,從大學生接觸最多的高校、家庭和社會來構建三維外部創業環境,探討其對大學生返鄉創業意愿的影響。

1.創業教育對大學生返鄉創業意愿的影響

作為大學生知識和技能的主要來源之一,高校開展的創業教育能夠幫助大學生系統地學習與創業有關的知識和技能,已經成為促進創新創業最有效的機制之一[11]。創業教育可以從認知轉變和能力提升兩個方面對大學生返鄉創業意愿產生影響。一方面,創業教育可以轉變大學生的認知態度,從而產生返鄉創業意愿。高校倡導的創業教育,并非僅限于傳授創業知識,更注重超越個體經濟利益,闡釋創業對國家和社會產生的積極影響。這種教育形式有助于培養大學生內心深處的家國情懷,能夠有效提升大學生返鄉創業者的責任感和使命感[12]。此外,創業教育還可以通過開展創業實踐培訓、舉辦創業競賽或模擬創業等形式給學生更大的心理沖擊[13],讓他們覺得創業并不是那么“遙不可及”,進而有效激發大學生的創業熱情。另一方面,高校創業教育可以培養創新思維,提高創業能力,直接促成返鄉創業意愿的形成。創業教育能夠培育創新思維能力和積極主動、敢于冒險的創業精神,有助于返鄉創業大學生識別高質量的創業機會并加以利用[14],發現返鄉創業可能性,從而激發返鄉創業意愿。與此同時,高校開設的創業教育對于大學生創業能力的提升也具有重要意義[15],能夠幫助他們減少外部創業環境不確定性所帶來的負面影響,使他們更有信心和動力返鄉創業,個體返鄉創業的意愿也會隨之提升。基于上述分析,本文提出如下假設:

H1a:創業教育對大學生返鄉創業意愿有正向影響。

2.家庭支持對大學生返鄉創業意愿的影響

中國人向來崇尚“家”文化,具有強烈的家庭觀念[16]。創業者的家庭背景一直被認為是影響創業意愿的一個重要因素。家庭對大學生返鄉創業的影響主要體現在情感支持和資源支持上。在不同家庭支持程度下,個體獲得的情感支持和創業所需資源也會存在差異[17],進而對個體的創業意愿產生影響。一方面,家庭情感支持可為返鄉創業大學生提供心理資本。當個體從家庭中獲得更多的情感支持時,就會促進個體產生動力、自信,提升對自身返鄉創業行為的認可度[18],提高其心理資本。心理資本的提高會使大學生以平和的態度應對返鄉創業過程中的壓力和挑戰[19],降低其風險感知,從而對返鄉創業目標的達成產生積極的態度,提高返鄉創業的意愿。另一方面,家庭資源支持可為返鄉創業大學生減少創業過程中的阻礙。相對于一般創業者來說,大學生作為一個沒有較高收入來源的群體,其初始資源較少并且社會資源更為稀缺,資金是其返鄉創業所要面對的主要困難。家庭資金支持所具有的可用性較強和成本較低的優勢給予了其正規融資渠道無法比擬的優勢[20]。因此,當大學生尋求返鄉創業的啟動資本時,家庭資金支持往往是他們的首選。家庭給予資金支持,不僅代表了家庭成員對返鄉創業大學生個體職業選擇的認同,也能夠幫助大學生減少返鄉創業過程中的阻礙,提升其返鄉創業意愿。基于上述分析,本文提出如下假設:

H1b:家庭支持對大學生返鄉創業意愿有正向影響。

3.政策環境對大學生返鄉創業意愿的影響

返鄉創業鼓勵政策的落實是激發返鄉創業意愿的關鍵[21],通過促進返鄉創業氛圍的建立以及完善返鄉創業支持體系,政策環境能夠增強大學生的返鄉創業意愿。一方面,政策環境可以通過鼓勵和支持創業文化的建設,營造積極向上的返鄉創業氛圍。政府可以通過政策制定和媒體宣傳等方式在全社會范圍內加強鄉村振興戰略的宣傳,引導公眾消除對返鄉創業大學生的固有成見。政府為大學生返鄉創業營造良好的輿論環境,從而提升返鄉創業大學生的責任感與榮譽感。另一方面,政府可以通過優化返鄉創業服務體系,為大學生返鄉創業提供全方位的支持和服務。隨著鄉村振興戰略的深入推進,各級政府頒布的政策措施在內容上不斷完善,可操作性更強[22],能夠為大學生返鄉創業提供包括創業融資支持、創業培訓和指導以及創業資源支持和平臺搭建等服務。從政策的角度破解大學生返鄉創業“最后一公里”的問題[23],對返鄉創業大學生“扶上馬、送一程”,使其“愿意”返鄉創業。基于上述分析,本文提出如下假設:

H1c:政策環境對大學生返鄉創業意愿有正向影響。

(二)創業自我效能感的中介作用

自我效能感來自社會認知理論,指個體對自身是否具備完成某種特定工作能力的判斷。創業自我效能感是由自我效能感在創業領域中衍生和應用的概念,指個體在創業環境下對于開展創業活動的自我評判,是個體對于自身有能力完成創業任務的信念強度,對個體的創業意愿具有一定的影響[24],隨著創業研究領域的興起,創業自我效能感在其中起到的關鍵作用逐漸受到國內外學者的廣泛關注。Bandura認為,實踐的成功經驗、替代性經驗、言語的勸導和情緒喚醒會提升個體的自我效能感[25]。由創業教育、家庭支持以及政策環境組成的外部創業環境可以通過提升返鄉創業大學生的創業素質、言語勸說以及提供示范性的榜樣來提升大學生的創業自我效能感。

首先,創業教育向大學生提供了必備的創業知識、技能和實踐機會,以增強他們返鄉創業的能力[26]。這種知識的獲取和能力的提高能夠提升大學生的創業素質,使得大學生更加自信和從容地面對創業挑戰,增強了他們的創業自我效能感。其次,家人的認可和表揚可以傳遞積極的信息和信念,發揮言語勸說的作用。家庭所提供的情感支持能夠給予返鄉創業大學生肯定和鼓勵,使大學生相信自己具備創業的能力和潛力,在充滿風險和不確定性的環境中鼓足力量和勇氣[27]去克服返鄉創業過程中的風險與挑戰,相信自己有能力去做正確的事,從而提升自身的創業自我效能感。最后,政策環境可以通過創業平臺搭建、典型榜樣宣傳等途徑,發揮替代性經驗的作用,提升大學生的創業自我效能感。“榜樣的力量是無窮的”,榜樣的示范性作用可以提高創業者的創業自我效能感[28]。當大學生看到身邊有成功返鄉創業的大學生時,就會通過觀察和學習榜樣的經驗和成功之道,建立自己成功返鄉創業的信心。政府通過創業平臺搭建、典型榜樣宣傳可以使大學生更有機會接觸和了解與自己一樣返鄉創業的大學生,通過學習和交流提高能力,增強信心,進而提升返鄉創業大學生的創業自我效能感,激發他們返鄉創業的積極性和動力。

根據自我決定理論,個體具有自主、勝任、歸屬等三項基本的、與生俱來的心理需要[29]。其一,當大學生具有較高的創業自我效能感時,他們會認為自己有能力獨立地開展自己的創業,在決定自己是在城市就業還是返回家鄉創業時,更有可能激發出他們的返鄉創業意愿,產生返鄉創業行為。其二,創業自我效能感高的個體相信自己具備返鄉創業所需的各種知識和技能,從而增強了他們對于成功創業的信心,在返鄉創業過程中遇到困難和挫折時具有較強的心理韌性和恢復力,提高其返鄉創業的意愿。其三,返鄉創業大學生對家鄉具有深厚的情感,父老鄉親是他們“反哺”的對象,農村是他們“落葉歸根”的場域,這些成為他們到基層的“源動力”[30]。在歸屬感的作用下,具有高創業自我效能感的大學生會更加愿意返回家鄉創業。

綜合以上分析,本研究認為大學生外部創業環境的三個維度可以通過提升大學生的創業自我效能感,進而激發他們返鄉創業的意愿,即外部創業環境可以通過創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿產生間接影響。基于上述分析,本文提出如下假設:

H2a:創業自我效能感在創業教育對大學生返鄉創業意愿的正向影響關系中起中介作用。

H2b:創業自我效能感在家庭支持對大學生返鄉創業意愿的正向影響關系中起中介作用。

H2c:創業自我效能感在政策環境對大學生返鄉創業意愿的正向影響關系中起中介作用。

(三)鄉土情懷的調節作用

鄉土情懷是指大學生個體發自內心地對自己家鄉的認可和熱愛,不僅包含了凝結在家鄉的“宗法血緣”情結,也包含了對鄉土的責任感與認同感[31]。盡管有學者通過實證研究指出,鄉土情懷對農村籍大學生返鄉創業意愿具有正向影響,但鄉土情懷在帶來對家鄉的深情厚誼和認同感的同時,也可能伴隨著對于家鄉的傳統觀念、社會期望和限制的認同,而這些方面的認同很可能會削弱創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的積極效應。一方面,大學生可能認為自己在傳統鄉村地區創業將會面臨更多的機會和資源的限制,帶來更大的挑戰和更小的成功概率。此時即使大學生個體具有較強的創業自我效能感,出于對家鄉更為匱乏的資源和創業支持的考慮,也會降低返鄉創業的意愿。另一方面,在農村地區,“學而優則仕”“知足者常樂”“跳農門”等思想觀念仍然普遍存在。當大學生通過學習走出農村邁入城市求學時,他們可能面臨來自家人、朋友和社區的強烈期望和壓力,希望他們按照傳統模式在城市尋求一份穩定而又體面的工作,帶家人走出農村,而非返回家鄉創業。基于上述分析,本研究認為雖然鄉土情懷可能會帶來個體對于家鄉的深厚情感和強烈認同,但與此同時,強烈的鄉土情懷所引發的地方觀念、人際壓力和社會認可等因素的阻礙也可能導致個體即使有較強的創業自我效能感,對成功返鄉創業有信心,也會更愿意在城市創業或者謀求一份穩定而又體面的工作,創業自我效能感對返鄉創業意愿的促進作用可能會因此而降低。基于上述分析,本研究提出如下假設:

H3:鄉土情懷在創業自我效能感與大學生返鄉創業意愿之間的正向關系中具負向調節作用。

在以上假設的基礎上,本文嘗試探索并構建出一個有調節的中介模型,即鄉土情懷可能影響創業自我效能感在外部創業環境與大學生返鄉創業意愿之間所起的中介作用。具體而言,當鄉土情懷越高時,創業自我效能感所起到的中介效應就越低。據此,本文提出如下假設:

H4a:鄉土情懷負向調節了創業教育通過創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的間接效應,即創業自我效能感在創業教育與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用在高鄉土情懷的情況下要比低鄉土情懷的情況下低。

H4b:鄉土情懷負向調節了家庭支持通過創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的間接效應,即創業自我效能感在家庭支持與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用在高鄉土情懷的情況下要比低鄉土情懷的情況下低。

H4c:鄉土情懷負向調節了政策環境通過創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的間接效應,即創業自我效能感在政策環境與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用在高鄉土情懷的情況下要比低鄉土情懷的情況下低。

(四)個體-環境因素對大學生返鄉創業意愿的聯合效應

由于大學生返鄉創業意愿的影響因素多且復雜,需要進一步厘清其影響機制。此外,單一的量化研究方法只能處理線性相關關系且往往是針對特定的研究情境開展,并不能確定研究結果是否可以推廣到不同的研究情境當中[32]。為進一步保證研究結果的穩定性并對各個條件變量之間的關系進行系統梳理與分析,探討個人特質因素和外部創業環境因素如何協同聯動對大學生返鄉創業意愿產生影響,本研究在定量分析的基礎上引入模糊集定性比較分析方法進行組態分析。相比于傳統的定量分析方法,定性比較分析方法(QCA)注重因果關系的復雜性和多樣性,能夠分析所有可能出現的組態對大學生返鄉創業意愿的影響,從整體視角闡述激發大學生返鄉創業意愿的多個相互關聯的因素[33]。因此,本研究基于組態視角實證研究創業教育、家庭支持、政策環境、創業自我效能感以及鄉土情懷等條件如何通過相互間的協同聯動來影響大學生的返鄉創業意愿。基于上述分析,本研究提出如下假設:

H5:大學生返鄉創業意愿來源于個人特質和外部創業環境的協同影響,可以通過變量間的協同聯動來激發大學生返鄉創業意愿。

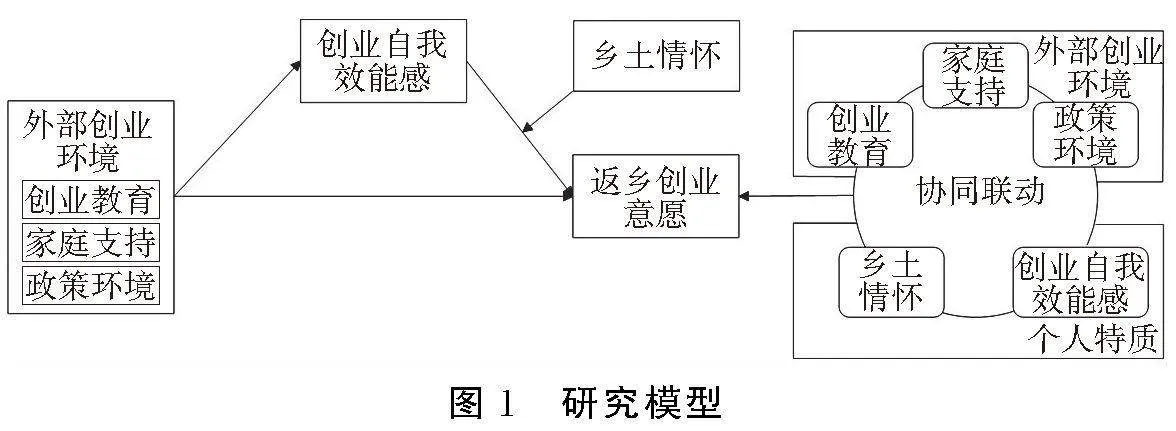

綜上所述,本研究引入創業自我效能感作為中介變量,鄉土情懷作為調節變量構建了一個有調節的中介模型,以期完善外部創業環境與大學生返鄉創業意愿之間的關系;此外,本研究采用模糊集定性比較分析方法(fsQCA)解釋個體-環境交互視角下大學生返鄉創業意愿的激發機制,在保證回歸結果穩定的情況下,探討各條件變量如何協同聯動對大學生返鄉創業意愿產生影響。研究模型見圖1。

三、研究設計

(一)研究方法

本研究運用定量分析和模糊集定性比較分析相結合的混合方法來探討大學生返鄉創業意愿的形成機理。一方面,采用定量分析的方法,實證分析創業環境、家庭支持以及政策環境組成的三維外部創業環境對大學生返鄉創業意愿的影響機制及其邊界條件。另一方面,采用模糊集定性比較分析方法,從個體-環境交互的視角分析大學生返鄉創業意愿的前因構型和激發機制。在總結不同層面影響因素作用機制的定量分析基礎上,采用QCA分析探索不同層面因素的搭配組合對因變量的協同作用,以期進一步深化定量分析得到的結論,提供更加情境化的解釋。

(二)數據收集

本次研究的調查對象為在校大學生,發放問卷共計362份,通過對問卷的作答時間長短、信息完整性、答案同質化等方面進行篩選后,共得到有效問卷272份,問卷有效回收率為75.14%。

(三)變量測量

調查問卷主體部分分為創業教育、家庭支持、政策環境、創業自我效能感、鄉土情懷以及返鄉創業意愿六個測量維度,本次測量主體部分的所有量表均采用國內外學者所開發并已經得到驗證的成熟量表。

1.創業教育本文采用郭潤萍等[34]所設計的創業教育量表對創業教育進行測量,包括“大學提供創業相關培訓和指導”等在內的5個測量題目,該量表在本文中的Cronbach α系數為0.717。

2.家庭支持本文借鑒楊昊等[35]和劉立華等[36]對家庭支持的測量,從情感支持和資源支持兩個維度對家庭支持進行測度,包括“家人會從精神上支持我的返鄉創業想法,并經常給予我鼓勵”等在內的6個測量題目,該量表在本文中的Cronbach α系數為0.793。

3.政策環境本文借鑒何曉斌等[37]的研究,采用對政府提供的優惠政策的滿意度來測量政策環境,具體包括“創業培訓”等在內的8個測量指標,該量表在本文中的Cronbach α系數為0.873。

4.創業自我效能感本文采用李愛國等[38]所編制的創業自我效能感量表進行測量,包括“我對自己的創業能力充滿自信”等在內的4個測量題目,該量表在本文中的Cronbach α系數為0.757。

5.鄉土情懷本文借鑒黃美嬌等[39]所編制的鄉土情懷量表進行測量,包括“我對家鄉的人和事有思念和眷戀之情”等在內的6個測量題目,該量表在本文中的Cronbach α系數為0.765。

6.返鄉創業意愿本文借鑒Chen[40]開發的創業意愿調查問卷進行測量,結合大學生及其返鄉創業的特征對量表進行適當改編,題項包括“我對返鄉創業很感興趣”等在內的5個測量題目,該量表在本文中的Cronbach α系數為0.803。

7.控制變量已有研究發現性別、學歷、是否有學生組織或社團干部經歷、家庭年收入、父親職業等會對創業意愿產生影響,本研究通過將這5個人口統計變量作為控制變量并納入研究模型進行討論,以期更準確地解釋變量間的影響關系。

四、實證分析與結果

(一)同源偏差分析

為了檢驗同源誤差問題,本研究采用Harman單因子檢驗方法進行共同方法偏差檢驗。第一個因子只解釋了總變異量的26.235%,未達到40%的臨界值,這表明本文所獲得的有效數據受共同方法偏差影響較小。

(二)驗證性因子分析

本研究運用驗證性因子分析來評價創業教育、家庭支持、政策環境、創業自我效能感、鄉土情懷以及返鄉創業意愿之間的區分效度。假設模型以及替代模型的擬合情況如表 1 所示。結果表明,與其他五個替代模型相比,由創業教育、家庭支持、政策環境、創業自我效能感、鄉土情懷以及返鄉創業意愿組成的六因子模型的擬合效果最好(χ2/df = 1.659<3,RMSEA = 0.049 < 0.10,RMR=0.034<0.05,CFI = 0.910 >0.9,NNFI = 0.902 > 0.9,IFI = 0.911> 0.9),表明研究所選取的這六個變量組成的模型區分效度良好。

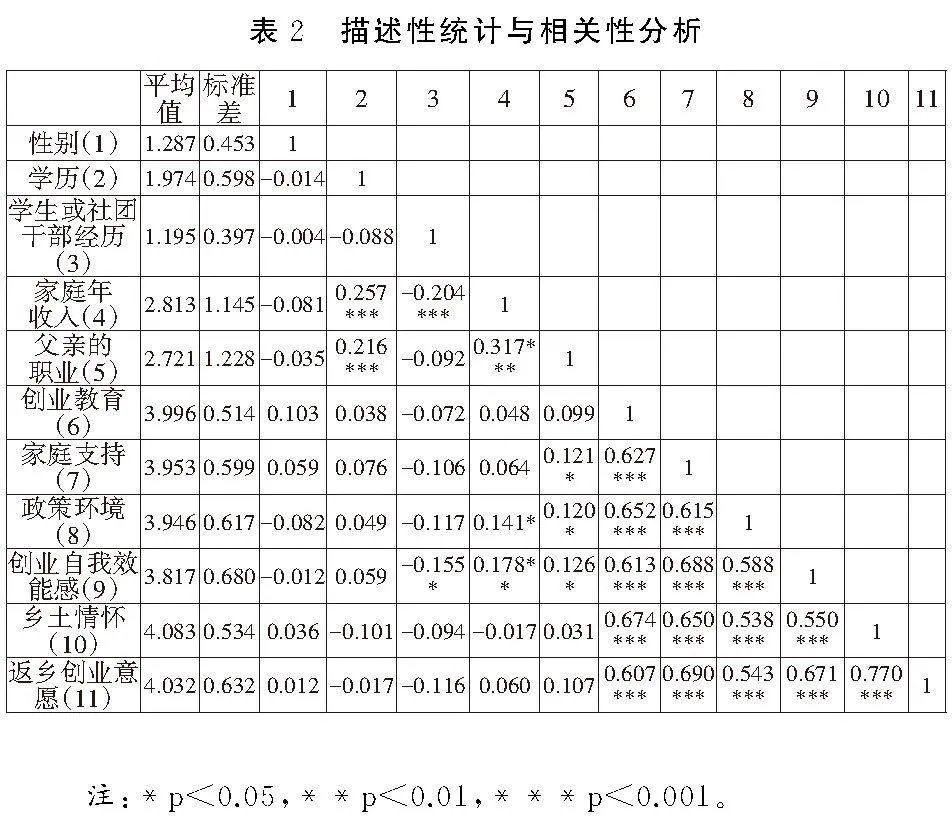

(三)相關性分析

變量間的相關系數如表2所示,各主變量之間都具有顯著的正相關性,這與前文假設基本一致,適合進一步分析。

(四)假設檢驗

本研究運用SPSS26.0軟件,采用層次回歸的方法進行假設檢驗,具體結果如表3所示。

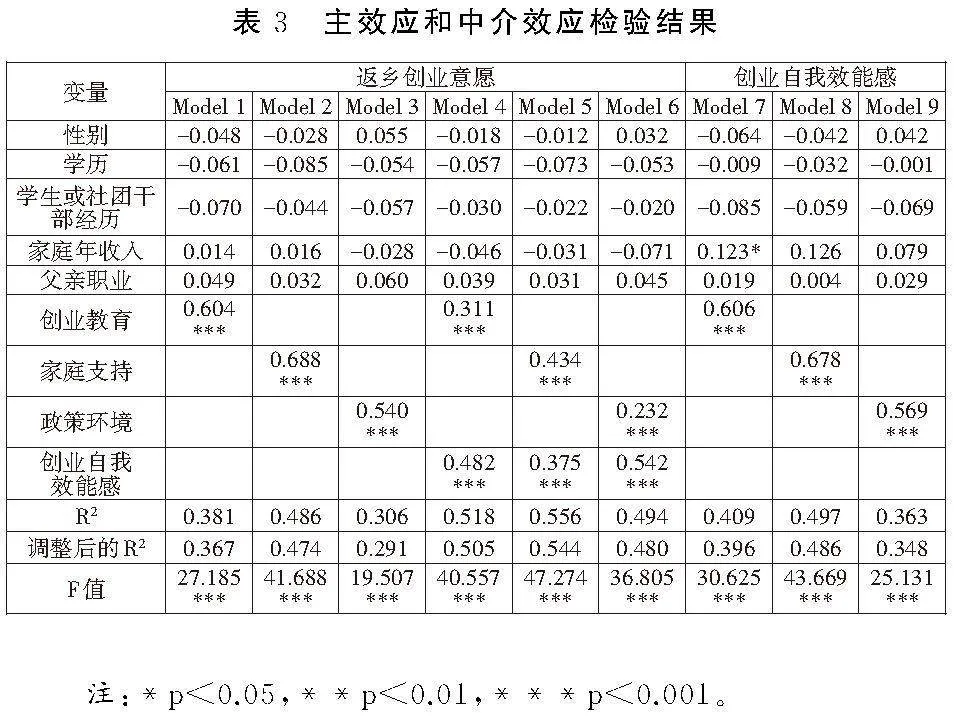

1.主效應與中介效應檢驗

為了驗證主效應假設H1a~H1c,本研究采用回歸分析的辦法來進行檢驗。模型1~模型3顯示了創業教育、家庭支持以及政策環境對大學生返鄉創業意愿的直接效應,結果表明創業教育(β=0.604,p<0.001)、家庭支持(β=0.688,p<0.001)以及政策環境(β=0.540,p<0.001)對大學生返鄉創業意愿具有顯著的正向影響,假設H1a、H1b、H1c得到了驗證。為檢驗中介效應假設H2a~H2c,本研究進行了中介效應的檢驗。根據前文的分析結果,創業教育、家庭支持以及政策環境分別與返鄉創業意愿顯著正相關。模型7~模型9以中介變量創業自我效能感作為被解釋變量代入模型,結果表明創業教育(β=0.606,p<0.001)、家庭支持(β=0.678,p<0.001)以及政策環境(β=0.569,p<0.001)對創業自我效能感具有顯著的正向影響作用。模型4~模型6在模型1~模型3的基礎上引入了中介變量創業自我效能感進行回歸分析,結果表明創業自我效能感顯著正向影響返鄉創業意愿,且創業教育、家庭支持以及政策環境對返鄉創業意愿的標準化的Beta系數分別由0.604、0.688、0.540降為0.311、0.434、0.232,p<0.001,表明創業自我效能感在創業教育、家庭支持以及政策環境與大學生返鄉創業意愿之間起到部分中介作用,假設H2a~H2c得到了驗證。

2.調節效應檢驗

為了驗證鄉土情懷是否調節了創業自我效能感與大學生返鄉創業意愿之間的關系,本研究進行了調節效應的檢驗,結果如表4所示。模型1表明,創業自我效能感顯著正向影響大學生返鄉創業意愿(β=0.676,p<0.001)。模型2同時引入了創業自我效能感與鄉土情懷,結果表明除創業自我效能感顯著正向影響返鄉創業意愿之外(β=0.348,p<0.001),鄉土情懷同樣對返鄉創業意愿具有顯著的正向影響作用(β=0.579,p<0.001)。模型3在模型2的基礎上引入了創業自我效能感與鄉土情懷的交互項,數據分析結果表明,由自變量(創業自我效能感)和調節變量(鄉土情懷)組成的交互項與大學生返鄉創業意愿的標準化的Beta值為-0.153,p<0.001。這說明交互項對于大學生返鄉創業意愿具有顯著負向影響,即鄉土情懷顯著負向調節了創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的正向影響作用,假設H3得到驗證。

3.有調節的中介效應檢驗

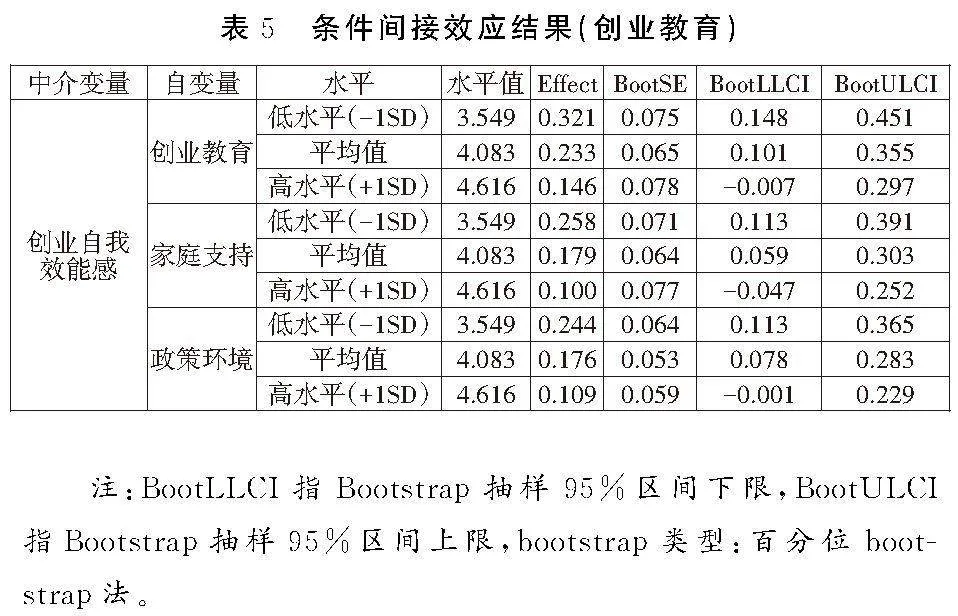

為了驗證有調節的中介效應的存在,本研究在前面數據分析的基礎上,運用SPSS26.0軟件進行Bootstrap檢驗,具體結果如表5所示。表5顯示,當鄉土情懷較低時,創業自我效能感在創業教育與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用顯著,間接效應為0.321,95%的置信區間為[0.148,0.451];當鄉土情懷較強時,創業自我效能感在創業教育與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用不顯著,間接效應為0.146,95%的置信區間為[-0.007,0.297],說明當鄉土情懷的水平不同時,創業教育通過創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的間接效應的強弱不同,即鄉土情懷顯著負向調節了創業自我效能感在創業教育與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用,假設H4a得到驗證。同理,從表5的檢驗結果可知,鄉土情懷也顯著負向調節了創業自我效能感在家庭支持以及政策環境與大學生返鄉創業意愿之間的中介作用,假設H4b、H4c得到驗證。

(五)影響機制分析

在前文定量分析的基礎上,運用模糊集定性比較分析方法(fsQCA)探討個人特質因素和外部創業環境因素如何協同聯動激發大學生返鄉創業意愿。

1.變量校準

進行fsQCA分析時首先要對研究中涉及的變量進行校準,需要將原始數據校準為0~1。基于本研究的實際,選擇前25%為完全隸屬、50%為交叉點、后25%為完全不隸屬作為錨定點對涉及的條件變量和結果變量進行校準。

2.單因素必要性分析

根據fsQCA的運算要求,在進行真值表分析前,需對前因條件逐一進行必要條件分析,本研究借助fsQCA3.0軟件進行,結果如表6所示。結果表明,單個前因變量影響高返鄉創業意愿和非高返鄉創業意愿的一致性水平均小于臨界值0.9,表明任一單個因素無法構成高返鄉創業意愿和非高返鄉創業意愿的必要條件。由此可知,大學生返鄉創業意愿取決于多種因素的協同效應,其原因往往具有多元性和復雜性,并非由單個前因變量決定。對此,本研究通過組態分析進一步探討激發大學生返鄉創業意愿的前因構型。

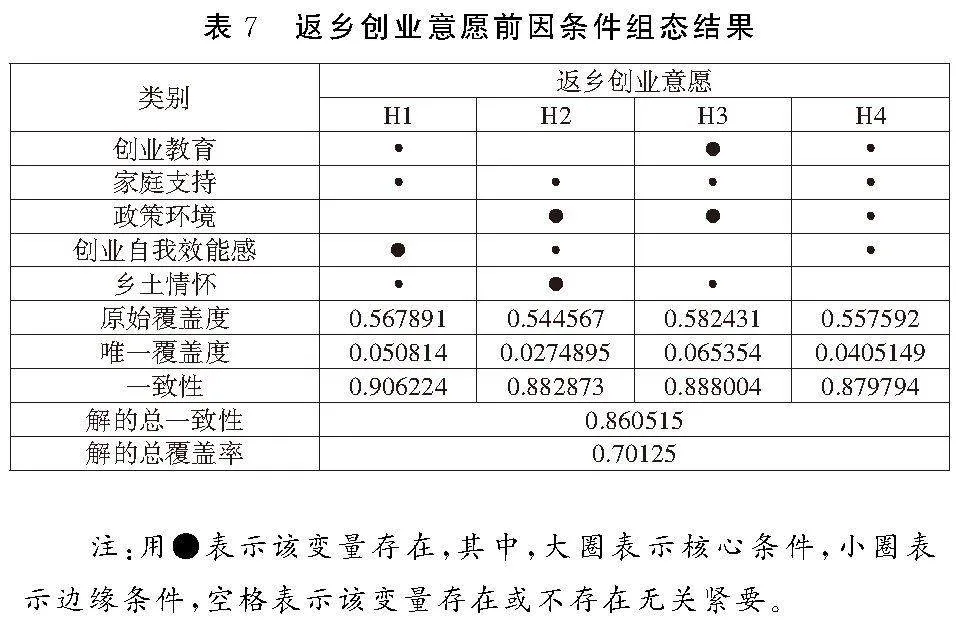

3.組態分析

將返鄉創業意愿作為結果變量,其他五個變量作為前因變量,采用 fsQCA 3.0 軟件進行分析。一致性閾值和PRI一致性閾值分別設置為0.80和0.70,案例頻數閾值設為3,得到三種解——復雜解、簡單解和中間解,本研究采用中間解進行分析。結果如表7所示,共存在4條激發大學生返鄉創業意愿的路徑,一致性分別為 0.906、0.883、0.888 和 0.880,均大于0.8臨界值標準。此外,解的總一致性為0.861,大于0.8,說明4條路徑均構成對應結果的充分條件。解的總覆蓋率為0.701,說明4個條件組態在70.1%的程度上能夠解釋產生大學生返鄉創業意愿的原因,具有良好的解釋力。基于組態結果,可進一步剖析個體因素(創業自我效能感、鄉土情懷)以及環境因素(創業教育、家庭支持、政策環境)激發大學生返鄉創業意愿的驅動機制。

(1)類型1:內外協同驅動型。包括組態H1(創業教育*家庭支持*創業自我效能感*鄉土情懷)和組態H2(家庭支持*政策環境*創業自我效能感*鄉土情懷)。

組態H1表明,創業自我效能感為核心條件,創業教育、家庭支持和鄉土情懷為邊緣條件時能夠激發大學生返鄉創業意愿。根據社會認知理論,個體認知與外部環境的交互能夠影響個體的行為,創業自我效能感和鄉土情懷作為個體的特質,能夠與外部環境因素協同,共同激發大學生返鄉創業意愿。創業教育能夠激發個體的家國情懷,提高其創業思維和創業素質,而家庭可以為返鄉創業大學生提供情感和資源支持,在兩者的共同作用下,可以激發大學生的創業自我效能感和鄉土情懷,從而促進其返鄉創業積極性的提高。

組態H2表明,政策環境和鄉土情懷為核心條件,家庭支持和創業自我效能感為邊緣條件的情況下能夠激發大學生返鄉創業意愿。高效的政策環境能夠為大學生營造返鄉創業的氛圍,并優先考慮返鄉創業大學生的利益、了解并滿足他們的需要,與家庭所提供的支持相結合可以激發大學生的創業自我效能感和鄉土情懷,進而促進大學生返鄉創業意愿的提高。

(2)類型2:外部環境助推型。包括組態H3(創業教育*家庭支持*政策環境*鄉土情懷)和組態H4(創業教育*家庭支持*政策環境*創業自我效能感)。

組態H3表明,創業教育、政策環境為核心條件,家庭支持、鄉土情懷為邊緣條件的情況下能夠激發大學生返鄉創業意愿。在創業環境不佳、缺少信息和創業指導的情況下,即使大學生個體對自身返鄉創業很有信心,也很難應用到創業實踐上。因此,當高校進行了高質量的創業教育、家庭給予了高度的支持、社會營造了優良的創業氛圍時,具有高創業自我效能感的大學生的返鄉創業積極性就會隨之提高。

組態H4表明,創業教育、家庭支持、政策環境和創業自我效能感都為邊緣條件的情況下能夠激發大學生返鄉創業意愿。根據自我決定理論,歸屬感是人類三大基本需求之一。因此,當個體具有較高的鄉土情懷時,外部創業環境支持能夠進一步激發大學生的歸屬感,促進其返鄉創業。

4.組態間的替代作用

如表7所示,根據上述研究結果可以發現,本研究存在兩種替代作用,具體闡述如下:

(1)情境因素間的替代作用。

通過組態H1和組態H2的對比分析可知,在大學生具有較高的創業自我效能感和鄉土情懷、家庭也支持其返鄉創業時,創業教育和政策環境存在替代作用。即對于創業自我效能感和鄉土情懷較高,并且家庭對于其返鄉創業也表示支持的大學生個體來說,若沒有政策環境的引導和支持,所在高校進行的優質的創業課程教育也可能促進其產生返鄉創業的意愿;若高校創業教育缺失,政策環境也可通過政策引導和資源支持提升大學生的返鄉創業意愿。因此,對于個人特質較高的大學生個體而言,創業教育與政策環境之間存在相互替代作用。

(2)個體因素間的替代作用。

通過組態H3和組態H4的對比分析可知,當外部環境較為支持其返鄉創業時,創業自我效能感和鄉土情懷存在替代作用。換言之,當高校、家庭和社會都支持大學生返鄉創業時,即使個體對于自身創業信心不夠高,但在強烈的鄉土情懷的作用下,大學生也會出于對家鄉的認同感和歸屬感選擇返鄉創業;相反,當大學生個體的鄉土情懷不高時,創業自我效能感也可以通過激發其返鄉創業的信心和勇氣,讓大學生“愿意”返鄉創業。因此,對于外部創業環境較為支持的個體而言,創業自我效能感與鄉土情懷之間存在替代作用。

五、結論與討論

(一)研究結論

本研究將大學生所處的外部創業環境分為創業教育、家庭支持以及政策環境三個維度,探討了三者對于大學生返鄉創業意愿的影響作用,并引入了創業自我效能感作為中介變量、鄉土情懷作為調節變量來探索其作用機制和邊界條件;此外,本研究采用混合研究方法,在定量分析的基礎上運用模糊集定性比較分析方法從個體-環境交互的視角探討了各條件變量對大學生返鄉創業意愿的協同作用。研究結果表明:創業教育、家庭支持以及政策環境對大學生返鄉創業意愿具有正向影響,創業自我效能感在此過程中起到部分中介作用;鄉土情懷不僅負向調節了創業自我效能感對大學生返鄉創業意愿的影響,也顯著負向調節了創業自我效能感在外部創業環境與大學生返鄉創業意愿之間的中介效果。最后,運用模糊集定性比較分析得出了兩種共4條激發大學生返鄉創業意愿的前因構型,分別是內外協同驅動型和外部環境助推型。

(二)理論貢獻

本研究的理論貢獻在于:第一,引入創業自我效能感作為中介變量,鄉土情懷作為調節變量,揭示了外部創業環境影響大學生返鄉創業意愿的作用路徑和邊界條件;第二,將內部個人特質層面和外部創業環境層面的影響因素相結合,從個體-環境交互的視角揭示了不同層面的條件變量對大學生返鄉創業意愿的協同驅動作用,彌補了傳統定量分析對大學生返鄉創業意愿解釋單一性問題,為有效激發大學生返鄉創業意愿提供了理論依據;第三,引入了定量分析和定性比較分析相結合的混合方法,為學界深入理解如何激發大學生返鄉創業意愿提供了可供借鑒的研究方法。

(三)政策建議

1.提高外部創業環境對大學生返鄉創業的支持,增強其返鄉創業的動機與動力

首先,高校應當完善創業教育課程設置,通過政策宣講和返鄉創業意義闡述,使大學生意識到創業活動對國家發展和自身成長的作用;此外,高校應當通過典型案例講解和宣傳、開展模擬創業大賽等方式,為大學生在校創業教育提供真實的創業環境和創業資源,讓學生真正將返鄉創業的想法付諸實踐,而不是“紙上談兵”。其次,家庭也應當轉變思想觀念,認識到返鄉創業作為一種新型職業選擇也可以實現子女的人生價值和社會價值,積極為其提供情感支持和資源支持,讓他們在返鄉創業的過程中沒有“后顧之憂”。最后,社會要充分發揮媒體的思想傳導和輿論引導作用,為大學生創新創業營造良好的氛圍,破除國民對返鄉創業的認知偏見和思想顧慮。正面例子的指引和宣傳,讓大學生切實了解到鄉村的現狀,看到返鄉創業的優勢和發展潛力,燃起返鄉創業的激情。與此同時,政府要制定操作性強、切實可行的支持政策,結合當地情況,給予返鄉創業大學生相應的政策補助,減少大學生啟動創業和創業失敗的成本,讓大學生“愿意”返鄉創業。

2.提高返鄉創業大學生的創業自我效能感,增強其返鄉創業的信心和信念

對于大學生自身,要通過積極的實踐和不斷的嘗試,積累創業經驗和技能,提升自身的創新能力和應變能力。此外,大學生還應注重團隊合作,樹立合作意識,努力提升自身的創業能力,從而進一步增強創業自信,為返鄉創業活動的成功開展打下堅實基礎。對于高校,創業教育中“家國情懷”的引導和創業素養的宣教也能夠提升大學生成功返鄉創業的信心,進而提高其返鄉創業的積極性。對于社會,通過典型案例宣傳和創業平臺搭建,讓大學生意識到返鄉創業是實現個人理想與價值的一種新的選擇,從而增強大學生的返鄉創業意愿。

3.培育大學生正確的鄉土情懷,增強其返鄉創業的責任感和使命感

首先,廣大青年要轉變對鄉村的固有成見和刻板印象,避免“眼高手低”,同時也要注意摒棄農村地區落后的傳統思想觀念,將返鄉創業視為新的職業選擇,提高返鄉創業意愿。然后,政府和高校可以通過思政教育、政策宣導等,培育并提升大學生的鄉土情懷,樹立大學生對家鄉的正確認知,將之轉化為返鄉創業個體內驅力,用自身所學來反哺鄉村,促進鄉村經濟發展良性循環,賦能鄉村振興。最后,為吸引更多優秀的大學生返鄉創業,廣大鄉村應當改善其硬件設施和創業條件,各級政府應當積極完善農村地區互聯網、道路、物流、醫療等基礎設施建設,為大學生返鄉創業提供良好的硬件設施保障,營造返鄉創業的“硬”環境,打破社會對于農村地區的刻板印象。同時廣大鄉村也要優化農村的鄉風環境,通過鄉賢文化建設,培育文明、和諧、尊重的鄉風環境,破除農村傳統觀念給返鄉創業大學生帶來的壓力,讓其“愿意”返鄉創業。

(四)研究不足與未來展望

首先,本研究所獲得的數據是橫截面數據,難以體現大學生在不同階段的返鄉創業意愿會產生何種差異,未來可以多時間段收集數據以增加對因果關系的解釋力度。其次,本研究只選用了2個個體因素和3個外部創業環境因素對大學生返鄉創業意愿的作用機制進行了探究。未來可選擇創業激情、資源拼湊能力以及同學和朋友的支持等個人和環境的變量進一步剖析大學生返鄉創業意愿的激發機制。最后,本研究僅籠統地將大學生返鄉創業作為一個整體進行了探討,并未將大學生返鄉創業進行分類,未來可將其分為生存型創業和機會型創業等類型來進行深入研究。

【參考文獻】

[1][9]胡祎. 中國特色返鄉創業問題研究:框架、進展與展望[J].北京工商大學學報(社會科學版), 2023,38(03): 120-134.

[2]Bird B. Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention[J].The Academy of Management Review, 1988,13(03): 442-453.

[3]張棟洋. 鄉村振興背景下大學生返鄉創業現狀、影響因素及政策建議[J].農業經濟, 2020(12): 108-110.

[4]劉甲坤, 萬利. 發展環境與鄉土情懷并行:鄉村振興戰略背景下大學生返鄉就業創業意愿研究[J].創新與創業教育, 2022,13(03): 36-46.

[5]蔡莉, 崔啟國, 史琳. 創業環境研究框架[J].吉林大學社會科學學報, 2007,47(01): 50-56.

[6]趙秀麗, 馬早明. 創業環境與創業意向的關系:一個有調節的中介模型[J].高教探索, 2020(11): 106-112.

[7]Bandura A. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective[J].Asian Journal of Social Psychology, 1999,2(01): 21-41.

[8]孫智宏. 農村創業環境動態性變革對大學生返鄉創業意愿的影響[J].農業經濟, 2020(09): 109-111.

[9]于曉明, 劉靜. 我國女大學生創業意愿及行為影響因素實證研究[J].東南大學學報(哲學社會科學版), 2023,25(A1): 27-30.

[11]Ayob. Institutions and Student Entrepreneurship: The Effects of Economic Conditions, Culture and Education[J].Educational Studies, 2021,47(06): 661-679.

[12]徐振浩, 王志軍, 陶鵬. 長三角創業環境對大學生創業意愿的影響——基于創業價值觀視角[J].浙江工業大學學報(社會科學版), 2020,19(03): 301-306.

[13]李琴, 齊文娥, 楊學儒, 等. 創業教育對大學生在校創業行為及畢業后創業意愿的影響[J].復旦教育論壇, 2018,16(04): 65-72.

[14]梅偉惠, 張瑋逸. 大學生創業意向影響因素研究:制度理論視角下的跨國比較[J].華東師范大學學報(教育科學版), 2023,41(02): 81-92.

[15]尹苗苗, 張笑妍. 我國大學生創業能力提升路徑探析[J].科研管理, 2019,40(10): 142-150.

[16]楊國樞. 中國人的心理[M].北京:中國人民大學出版社, 2012: 419.

[17][36]劉立華, 王炳成, 張士強. 離職創業會傳染嗎?同事表層相似性對創業意愿的影響——基于家庭支持的調節中介模型[J].管理評論, 2023,35(04): 118-127.

[18][35]楊昊, 賀小剛, 楊嬋. 異地創業、家庭支持與經營效率——基于農民創業的經驗研究[J].經濟管理, 2019,41(02): 36-54.

[19][20]董靜, 趙策. 家庭支持對農民創業動機的影響研究——兼論人緣關系的替代作用[J].中國人口科學, 2019(01): 61-75.

[21]王亞欣, 宋世通, 彭銀萍, 等. 基于交互決定論的返鄉農民工創業意愿影響因素研究[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版), 2020,47(03): 120-129.

[22]顧輝. 政府角色定位、政策機制與返鄉大學生成功創業[J].湖南社會科學, 2021(01): 87-95.

[23]高偉, 李丹. 破解農村大學生返鄉創業“最后一公里”問題的路徑研究[J].農業經濟, 2023(04): 119-122.

[24]梅云, 程可心, 劉建平, 等. 情緒智力對大學生創業意向的影響:成就動機和創業自我效能感的鏈式中介作用[J].心理學探新, 2019,39(02): 173-178.

[25]Bandura A. Self-Efficacy Mechanism in Human Agency[J].American Psychologist, 1982,37(02): 122-147.

[26]黃莉. “四新”建設下創業教育對大學生創業意愿的影響機制研究——一個有調節的中介模型[J].高等工程教育研究, 2023(04): 183-188.

[27]李慧慧, 黃莎莎, 孫俊華, 等. 社會支持、創業自我效能感與創業幸福感[J].外國經濟與管理, 2022,44(08): 42-56.

[28]周文霞, 郭桂萍. 自我效能感:概念、理論和應用[J].中國人民大學學報, 2006,20(01): 91-97.

[29]張劍, 張建兵, 李躍, 等. 促進工作動機的有效路徑:自我決定理論的觀點[J].心理科學進展, 2010,18(05): 752-759.

[30]陶自祥. 鄉村振興與農村青年群體類型的價值研究[J].當代青年研究, 2021(03): 66-72.

[31][39]黃美嬌, 李中斌. 鄉土情懷對企業家返鄉創業幸福感的影響研究[J].北京科技大學學報(社會科學版), 2023,39(03): 330-339.

[32]盧強, 劉貝妮, 宋華. 中小企業能力對供應鏈融資績效的影響:基于信息的視角[J].南開管理評論, 2019,22(03): 122-136.

[33]杜運周, 馬鴻佳. 復雜性背景下的創新創業研究:基于QCA方法[J].研究與發展管理, 2022,34(03): 1-9.

[34]郭潤萍, 李樹滿, 韓夢圓. 大學生機會型創業意愿形成機理研究[J].外國經濟與管理, 2021,43(03): 135-152.

[37]何曉斌, 柳建坤. 政府支持對返鄉創業績效的影響[J].北京工業大學學報(社會科學版), 2021,21(05): 48-63.

[38]李愛國, 曾憲軍. 成長經歷和社會支撐如何影響大學生的創業動機?——基于創業自我效能感的整合作用[J].外國經濟與管理, 2018,40(04): 30-42.

[40]Chen C C, Greene P G, Crick A. Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers?[J].Journal of Business Venturing, 1998,13(04): 295-316.

Mechanisms for Stimulating Returnee Entrepreneurship Intention amongCollege Students from the Perspective of Individual-Environment Interaction

Abstract: From the perspective of individual-environment interaction, this study employs a mixed-method approach combining quantitative analysis and qualitative comparative analysis to thoroughly explore the mechanisms that stimulate returnee entrepreneurship intention among college students. The empirical analysis results indicate that the three-dimensional external entrepreneurial environment, consisting of entrepreneurial education, family support, and policy environment, significantly positively influences the intention of college students to engage in returnee entrepreneurship. Entrepreneurial self-efficacy plays a partial mediating role in this process. Additionally, local attachment not only significantly negatively adjusts the relationship between entrepreneurial self-efficacy and the intention of returnee entrepreneurship but also significantly negatively regulates the mediating effect of entrepreneurial self-efficacy between the external entrepreneurial environment and the intention of college students to engage in returnee entrepreneurship. Moreover, based on the qualitative comparative analysis using fuzzy sets, two causal configurations are identified as antecedents that stimulate college students' intention to engage in returnee entrepreneurship: the internal-external synergy configuration and the external environment-driven configuration. This study provides theoretical foundations and practical references for effectively stimulating college students' intention to engage in returnee entrepreneurship.

Key words: college students' entrepreneurship; returnee entrepreneurship; entrepreneurial intentions; entrepreneurial environment; personal traits