近20年中國非遺檔案保護和利用的研究趨勢分析

非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)是對各國世代相承的民族文化、風俗民情和歷史變遷的生動記載。非遺保護與利用的重要性一直廣受世界各國關注。2003年,聯合國教科文組織通過了《保護非物質文化遺產公約》,明確指出非遺保護對促進創造力和文化多樣性的延續有重要意義。2005年,我國在《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》中也明確指出了要運用多種方式,全面系統真實地記錄非遺項目,實現對非遺的有效保護。自此,由國家主導興起的非遺保護工作,帶來了檔案領域研究非遺的熱潮。非遺保護方式多樣,本文選取檔案保護和利用的視角,以中國知網數據庫為數據源,廣泛收集整理非遺檔案保護和利用的相關文獻,分析課題的研究現狀及其特點,對推動該領域的理論研究和實踐研究,具有一定的參考價值。

一、文獻數量統計及分析

筆者以中國知網數據庫的文獻資源為研究數據源,以“非遺檔案”或“非物質文化遺產檔案”字段檢索文章篇名,截至2023年,共檢索到文獻362篇,刪除重復及非學術性的文章9篇,最終得到與非遺檔案相關研究文章353篇,其中優秀碩士學位論文28篇,國內外會議論文11篇,其余314篇為學術期刊或輯刊論文。

(一)發表年份統計及分析

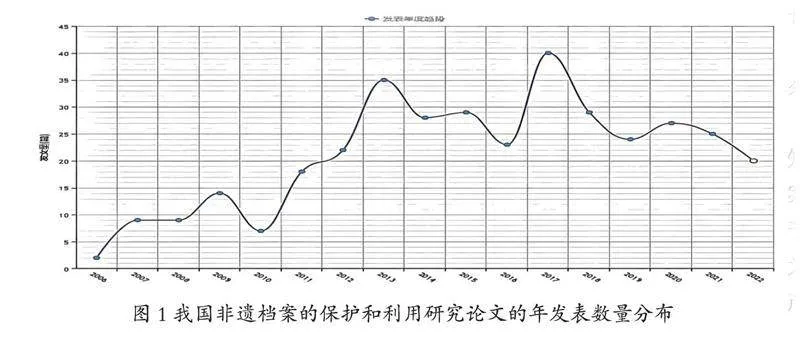

從論文發表的年份可知,2006年是我國非遺檔案研究的起步之年。最早關于非遺檔案的文章是一篇題為《江蘇加強非物質文化遺產檔案收集》的檔案業務消息,主要介紹了江蘇省檔案局的非遺檔案文獻收集工作[1]。雖然只是提及非遺檔案的工作實踐,但也意味著非遺進入了檔案工作者的視野。至2006年8月,侯采坪、王曉燕在《檔案部門應加強對非物質文化遺產檔案的收集》[2]一文中才真正涉及非遺檔案保護與利用的理論研究,開始重點關注非遺檔案的基本內容,發掘收集非遺檔案的原因、工作方法。由此,我國非遺檔案保護與利用的系統研究開啟。

自2006年至今,非遺檔案保護與利用的研究,大致呈現出波動上升的趨勢。其中在2009年、2013年、2017年出現了爆發式增長,且在2017年達到40篇的高峰(圖1)。同樣的時間段,我國各級政府有關非遺立法、非遺保護、非遺利用的政策也密集出臺。例如2008年的《國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人認定與管理暫行辦法》,2011年的《中華人民共和國非物質文化遺產法》,2013年的《關于加強非物質文化遺產生產性保護的指導意見》,2017年的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》。顯然,政府部門對非遺保護與利用起主導作用。對非遺的重視,催生了非遺檔案的研究熱。

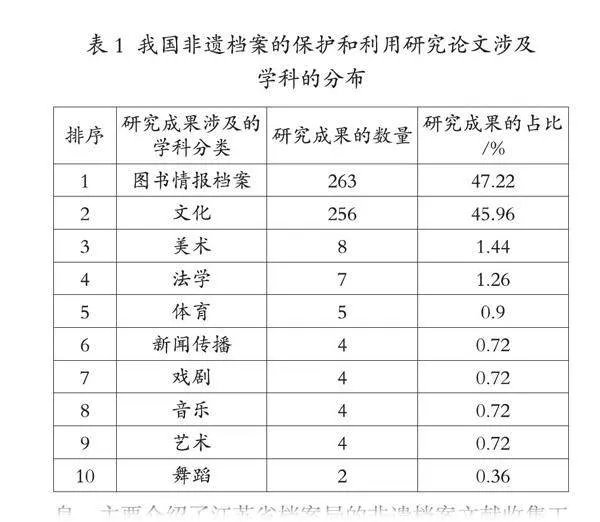

(二)學科分類統計及分析

從論文涉及的學科分類可見,非遺檔案保護與利用的研究成果,主要集中在圖書情報檔案和文化領域,分屬研究熱度排名前兩位(表1)。除此之外,排名前三至八的學科分類,分別是美術、法學、體育、新聞傳播、戲劇、音樂、藝術和舞蹈。

涉及學科分類,與非遺檔案研究內容或是方向密切相關。非遺檔案研究是圖書情報檔案學與非遺的結合研究,故而涉及圖書情報檔案和文化的學科分類;非遺檔案建檔于非遺,其中美術、體育、戲劇、音樂、藝術和舞蹈分別對應了非物質文化遺產十大門類中的傳統美術、傳統體育、游藝與雜技、傳統戲劇、傳統音樂、曲藝、傳統舞蹈等;非遺檔案研究除了考察非遺內容之外,還力圖從非遺檔案的立法環境等方面,尋找新的研究增長點。當然,非遺檔案的保護與利用研究,還可以繼續挖掘民俗、民間文學、傳統技藝和傳統醫藥等未受過多關注的非遺內容;還可以拓展非遺檔案的數字化傳播等方向的研究思路。

(三)關鍵詞統計及分析

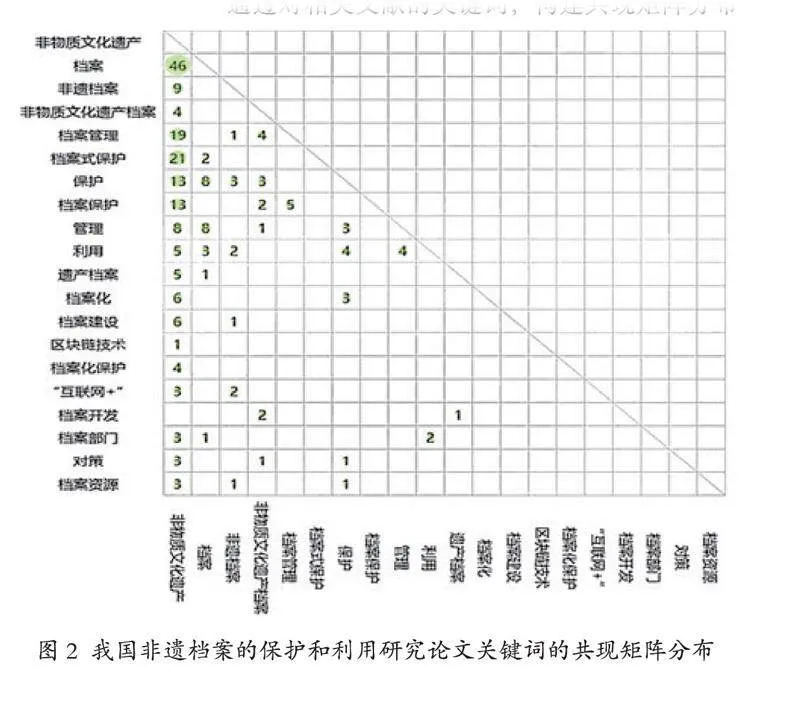

從研究成果的關鍵詞分布可知,非遺檔案的研究主要是圍繞檔案化的非遺項目管理、非遺保護、非遺利用等方面。近年來,隨著互聯網的興起,數字技術的蓬勃發展,“互聯網”和“區塊鏈技術”也被學者引入非遺檔案的研究之中。

通過對相關文獻的關鍵詞,構建共現矩陣分布(圖2),我國非遺檔案的保護和利用研究主要分為以下幾類:

一是非遺的檔案化管理。研究明確了非遺檔案的概念有其特殊性。非遺檔案包括“非遺本體”與“非遺保護工作”兩類檔案[3]。前者是對非遺相關實踐活動進行全面、系統、真實的記錄,是原生性非遺實踐活動的收集整理記錄;后者則是記錄管理非遺保護工作而開展的特殊類型的非遺實踐活動的一切記錄,包括政策法規、新聞消息等相關記錄。對非遺檔案的不同理解,也影響非遺檔案的收集與管理。

二是非遺檔案對非遺的保護。研究主要集中在非遺檔案保護的可行性、必要性和保護的手段、方法。同時,也從協同治理的創新角度,探討從事非遺保護工作的檔案部門、工作原則。

三是非遺檔案對非遺的利用。非遺檔案的管理實際上也包含非遺保護和非遺利用。目前數字化手段已經成為運用于非遺、非遺檔案保護和利用的一個重要趨勢,因此,“非遺檔案+數字化”成為非遺檔案的研究熱點。

二、非遺檔案保護和利用的研究主題

(一)非遺檔案的概念界定

研究非遺檔案的保護和利用,前提是要正確認識非遺檔案。非遺檔案不是簡單地將非物質文化遺產與檔案鏈接。認識非遺檔案,建立在明確非物質文化遺產概念的基礎之上,深刻理解非遺檔案保護和利用的整個過程,才能加深對非遺檔案的認識。

非遺檔案首先是非遺本體檔案,即以非遺內容為主的檔案。非物質文化遺產是指各種以非物質形態存在的與群眾生活密切相關、世代相承的傳統文化表現形式,包括口頭傳統、傳統表演藝術、民俗活動和禮儀與節慶、有關自然界和宇宙的民間傳統知識和實踐、傳統手工藝技能等以及與上述傳統文化表現形式相關的文化空間[4]。國家在明確非遺概念的基礎上,以建立非遺名錄體系等方式,加強非遺記錄,建立檔案和數據庫[5]。《中華人民共和國非物質文化遺產法》也規定,文化主管部門應當全面了解非物質文化遺產有關情況,建立非物質文化遺產檔案及相關數據庫[6]。基于此,覃美娟認為非遺檔案是非物質文化遺產檔案式保護所形成的檔案,應該服務于非遺本身[7]。覃鳳琴認為非遺檔案包括非物質文化遺產的種類、數量、分布狀況、保護現狀以及存在問題,同時也包含該項遺產傳承人或團體的真實、全面、系統的記錄[8]。

非遺檔案還有非遺保護工作檔案,即非遺保護等過程記錄的檔案。趙林林等強調非遺檔案是對非遺的真實記錄。它包括所有與非遺有關的具有保存價值的各種載體的檔案材料,以及對非遺進行記錄和保護過程中形成的文字記載、聲像資料等[9]。同樣,王巧玲等也主張從我國非遺實踐活動類型來分,非遺檔案不僅包括非遺本體檔案,還包括非遺保護工作檔案[3]。

不同學者對非遺檔案的認識各不相同,側重非遺本體,則認為非遺檔案的保護和利用對象是非遺項目或傳承人;側重建檔過程,則認為非遺檔案還有保護與利用的過程性記憶。簡而言之,以上的兩種認識也可被理解為非遺檔案概念的狹義與廣義。

(二)非遺檔案保護和利用的參與主體研究

明確非遺檔案的概念,對非遺保護參與主體的工作范疇、流程、方法等都具有指向性的作用。非遺檔案保護與利用的參與主體,有政府部門、非遺保護中心、非遺傳承人等。提高非遺檔案保護與利用的質量,需多方合力。伍婉華等認為優化非遺檔案,需發揮政府宏觀指導作用,突出省非遺保護中心統籌主導地位,提高非遺傳承人參與積極性,組建專業檔案管理人才隊伍,推動非遺檔案不同主體的協同治理[10]。為了應對非遺檔案工作所面臨的復雜環境和條件,何永斌等認為非遺檔案應該有一套行之有效的工作體系,即組織管理體系、法規制度體系、規范標準體系、實體分類體系和理論與技術支撐體系。工作體系的建立,共同目的則是促進非遺檔案資源建設、保護與利用的科學化, 為非遺的保護與利用作出應有貢獻[11]。

在探討非遺檔案保護或利用的具體措施時,總離不開對非遺檔案參與主體的討論。協同發展,多主體參與的研究成果不少,除陳祖芬以媽祖信俗檔案為例,分析不同非物質文化遺產檔案管理主體的管理優勢[12],大多數文章較少指出檔案管理主體在非遺檔案保護與利用工作中的獨特之處。

(三)非遺檔案的保護、傳播和利用研究

鄒吉輝等從非遺檔案進入館藏的角度,提出了非遺檔案客體全宗的設置原則和要求[13]。彭毅認為以數字化錄音及錄像技術、二維三維掃描、數字攝影技術等為代表的現代化科技手段,可以對非遺進行真實、系統和全面地記錄[14]。另外,數字化技術實現了非遺檔案的網絡傳播和信息共享,積極賦能復合價值的實現。朱伶杰等基于抖音短視頻分析了非遺檔案具有文化價值、教育價值、經濟價值、民族價值[15]。他認為非遺檔案應該聚焦檔案信息資源利用和價值開發,了解非遺檔案潛在的價值,才能更好地促進非遺的保護與利用。

學者研究成果豐碩,但與非遺龐大的數量相較,非遺檔案保護與利用的相關研究仍有空間。

三、非遺檔案保護和利用的研究特點及趨勢

(一)非遺檔案保護和利用的研究特點

1.宏觀微觀分層。宏觀層面主要討論非遺檔案的概念、特征、原則等問題。如王云慶等從非遺概念遷移概括了非遺檔案和特征。他認為非遺檔案是圍繞非物質文化遺產的產生、發展與保護而形成的各種形式和載體的檔案資料,具有原始記錄性、內容豐富性、地方特色性、載體多樣性、學術研究性的特征[16]。王丹認為非遺檔案的保護和利用,應遵循及時建檔、真實完整、系統有序、分級保護、優化利用五項原則[17]。微觀層面則是研究非遺檔案保護和利用工作的不同建檔主體、不同建檔客體以及不同發生背景。有學者從我國檔案管理實踐,概括了非遺檔案管理主體,即檔案機構、博物館、傳承人等。如潘彬彬[18]、劉永濤[19]、楊祝慶[20]、王曉漫[21]分別從檔案部門、非遺博物館、圖書館、企業等檔案管理主體,討論非遺檔案的保護和利用。同時,學者也概括了非遺檔案管理的客體,即與非物質文化遺產的形成和發展歷程相關的檔案資料、實物檔案、傳承人檔案、與“申遺”有關的檔案資料、非物質文化遺產調查研究和遺產項目開發利用過程中形成的檔案資料[22]。此外,也有部分研究涉及國外的非遺保護背景和非遺檔案傳播情況。如劉婧對比介紹了國外非遺檔案的信息傳播環境和模式[23]。通過分析非遺檔案管理的主客體和不同發生背景,以期能為實際的非遺保護和利用工作提供借鑒參考。

2.地域民族分類。地域和民族的研究視角,實際上也是從微觀層面談非遺檔案的保護和利用。對其進行檔案的保護與利用,目的是保留、發掘不同地域、民族的文化獨特性。李瑞卿[24]、張玉祥[25]、車彥[26]、吳彥潔[27]、劉萍[28]分別從內蒙古、新疆的區域和彝族、白族、哈薩克族等少數民族的角度研究非遺檔案保護和利用的必要性和特殊性以及策略。通過研究不同地域和不同民族的非遺檔案保護問題,提高非遺檔案的活態性開發質量,為地區和民族特色產業發展提供有力支撐。

3.廣泛學科交叉。涉及圖書情報檔案和文化等主流學科分類的非遺檔案研究,主要探索非遺檔案工作實踐,弘揚中華優秀傳統文化。除此之外,從美術、體育、戲劇、音樂、醫學和舞蹈等不同學科分類研究非遺項目,如莫燦對民間美術類非遺檔案管理問題、對策及意義的探討[29];張輝以南京殷巷石鎖為例,提出以建立傳承人檔案、檔案管理長效機制等創新措施,保護體育非物質文化遺產檔案[30];黃華認為民間戲劇流傳至今,功在檔案,針對民間戲劇類非遺檔案的問題,提出相應的保護和利用措施,讓非遺戲劇永葆生機[31]。另外,計算機、法律等學科的涉及,也為非遺檔案的保護和利用工作,提供了法律制度的保障,創造了數字化管理的方式。

(二)非遺檔案保護和利用的研究趨勢

結合文獻計量,分析研究主題及研究特點,展望我國非遺檔案保護和利用的研究趨勢。

1.數字化+非遺檔案保護和利用。數字化是非遺檔案保護和利用的技術支撐。在此,可以論述非遺檔案的數字化管理模式,研究不同管理主體在參與非遺檔案數據庫的建設、維護、更新中的作用;圍繞非遺數字化保護和利用的系統、平臺建設和非遺檔案數字內容供給等問題,著重論述非遺檔案的數字化保護路徑;重點關注非遺檔案的數字傳播方式、新媒體傳播形式及傳播效果。

2.場景化+非遺檔案保護和利用。場景化是非遺檔案保護和利用的重要方式。在此,以非遺檔案展覽的場景語言,研究特定生產生活時空中的非遺展示模式,區分不同非遺檔案的展覽優缺點;圍繞傳承人群傳習空間的發展,探討線下非遺檔案的活態展示,同時結合數字媒介、可視交互、虛擬現實等技術,將靜態展陳和動態敘事結合,開發線下、云上平臺,實現非遺檔案傳播的立體覆蓋。

3.協同化+非遺檔案保護和利用。協同化是非遺檔案保護和利用研究的發展方向。在此,以“非遺檔案+”文創、鄉村振興、旅游等多個領域協同發展為考察中心,討論非遺檔案的保護與利用,在經濟、社會、環境可持續發展等方面所產生的多元價值,探究非遺文化消費市場的發展前景。

綜上所述,2006年至今,我國關于非遺檔案的保護和利用研究取得了豐碩成果。通過計量分析,圍繞“數字化”“場景化”“協同化”三點,深化研究非遺檔案保護和利用過程中的技術、方式、應用價值,已然成為我國非遺檔案保護和利用課題的重要研究方向。

參考文獻:

[1]陳志遠.江蘇加強非物質文化遺產檔案收集[N].中國檔案報,2006-06-19(001).

[2]侯采坪,王曉燕.檔案部門應加強對非物質文化遺產檔案的收集[J].山西檔案,2006(4):31-32.

[3]王巧玲,朱建邦,謝永憲.非物質文化遺產檔案資源建設的生產特性及其治理需求研究[J].檔案學研究,2022(2):56-61.

[4]中華人民共和國國務院.國務院印發《關于加強文化遺產保護的通知》[EB/OL].(2005-12-22)[2024-02-02].http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_185117.htm.

[5]中華人民共和國國務院辦公廳.國辦印發《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》[EB/OL].(2008-03-28)[2024-02-02].http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5937.htm.

[6]中華人民共和國主席令.中華人民共和國非物質文化遺產法[EB/OL].(2011-02-25)[2024-02-02].http://www.gov.cn/flfg/2011-02/25/content_1857449.htm.

[7]覃美娟.淺論非物質文化遺產的檔案式保護[J].檔案管理,2007(5):30-31.

[8]覃鳳琴.從“非物質”到“外化物質再現”:非物質文化遺產檔案式保護及其價值考察[J].檔案與建設,2007(10):19-21.

[9]趙林林,王云慶.非物質文化遺產檔案的特征和意義[J].檔案與建設,2007(12):4-7.

[10]伍婉華,蘇日娜,王蕾.協同治理理論視角下非遺檔案管理研究[J].圖書館建設,2022(1):33-43,45.

[11]何永斌,陳海玉.非物質文化遺產檔案工作體系建設芻議[J].四川檔案,2008(6):32-34.

[12]陳祖芬.非物質文化遺產檔案管理主體研究:以媽祖信俗檔案管理為例[J].檔案學通訊,2011(1):16-19.

[13]鄒吉輝,何永斌.非物質文化遺產檔案全宗設置管窺[J].蘭臺世界,2009(20):2-3.

[14]彭毅.非物質文化遺產檔案的數字化保護[J].檔案與建設,2009(1):46-48.

[15]朱伶杰,朱婭妮,張倩.非遺檔案的價值理解與主體確認:基于抖音短視頻的分析[J].檔案管理,2021(6):77-79.

[16]王云慶,樊樹娟.非物質文化遺產檔案及其內容研究[J].山東檔案,2013(2):12-15.

[17]王丹.非物質文化遺產檔案保護工作應遵循的原則[J].黑龍江檔案,2011(1):66.

[18]潘彬彬.非物質文化遺產博物館非遺檔案工作芻議:以南京市非物質文化遺產館為例[J].檔案與建設,2017(7):84-87.

[19]劉永濤.圖書館非物質文化遺產檔案資源的構建、開發與利用[J].山西檔案,2018(6):23-25.

[20]楊祝慶.企業非物質文化遺產檔案分類初探:以昆明中藥廠為例[J].云南檔案,2016(3):16-19.

[21]王曉漫,戴旸.檔案部門參與非遺檔案編纂的現狀與對策研究[J].宿州學院學報,(下轉54頁)(上接38頁)2020,35(6):9-12.

[22]王云慶,樊樹娟.談非物質文化遺產檔案管理的主體和客體[J].齊魯藝苑,2013(4):9-11.

[23]劉婧.國外非物質文化遺產檔案信息傳播的模式及啟示[J].山西檔案,2021(2):35-45.

[24]李瑞卿,張濤濤,李培英.內蒙地區非物質文化遺產檔案管理主體研究:以“包頭剪紙”檔案管理為例[J].科技與創新,2017(7):90-91.

[25]張玉祥.論邊疆民族地區漢族非物質文化遺產檔案式保護:以新疆為例[J].山西檔案,2016(4):84-86.

[26]車彥.少數民族特色產業發展視閾下彝族非遺檔案活態性開發研究[J].云南檔案,2021(2):40-43.

[27]吳彥潔,張文琦,楊宇,等.白族繞三靈非遺檔案活態性開發研究[J].檔案管理,2021(4):87-88.

[28]劉萍.哈薩克族刺繡非物質文化遺產檔案數據庫的建設[J].山西檔案,2018(1):71-73.

[29]莫燦.民間美術類非物質文化遺產檔案管理研究[J].檔案管理,2020(4):70,72.

[30]張輝,熊豆豆.體育非物質文化遺產檔案的管理與保護[J].北京檔案,2017(12):25-26.

[31]黃華.民間戲劇類非物質文化遺產檔案管理模式研究[J].檔案管理,2020(1):52-53.

基金項目:2022年度安徽商貿職業技術學院專業拔尖人才學術資助重點項目(Smbjrc202205);2022年安徽商貿職業技術學院人文社科重點項目(2022KZR11);2022年安徽商貿職業技術學院語言文學與藝術研究團隊課題(2022TDKY05)

作者單位:安徽商貿職業技術學院