統合“人事”與“大勢”下的教材教學新思考

摘 要:宏大敘事與歷史細節間的張力,在新教材《中外歷史綱要》中有所凸顯。如何克服這一張力是一線教師面臨的共同挑戰。教師應在唯物史觀的指引下,透過短時段激情波濤式的人物情節推進到中時段暗流涌動的制度,把握長時段下歷史長河的大趨勢。統合“人”“制度”與“趨勢”,構建血肉豐滿的歷史課堂。

關鍵詞:人事 大勢 唯物史觀

部編高中教材《中外歷史綱要》(以下簡稱《綱要》),編者將中外歷史以綱領、要點式地進行了濃縮,但在進行歷史宏大敘事時,囿于篇幅限制不得不在歷史細節方面進行刪減。筆者結合自身教學經驗,以《綱要》下冊第3課《中古時期的歐洲》為例,歸納出教材的三點不足:1.細節缺乏,人情味淡薄。2.概念抽象,難以深入理解。3.時空跨度大,跳躍性強。建構主義學習理論強調知識的動態性 [1],教師應對教材知識點進行重組建構。但如何將超長時段的宏大敘事融合于短短一節課中,既有細節,又把握住了歷史發展的大趨勢,是一線教師共同面臨的重大挑戰。

布羅代爾主張,“用長時段—地理時間—結構,中時段—社會時間—局勢,短時段—個體時間—事件,作為‘解釋工具’”。[2]布羅代爾創造性地提出了長時段、中時段和短時段的劃分。將平凡的日常生活與偉大的歷史潮流、微觀中觀與宏觀有機結合起來。布羅代爾認為,長時段下是“人同他周圍環境的關系史”,中時段的歷史是“社會史”,短時段下則是“個人規模的歷史”。[3]鑒于此,筆者認為短時段下的歷史充滿了人物情節,是最富有人情味的激情世界,而這也是學生對歷史產生興趣的起點;長時段下體現出了歷史長河的大趨勢,卻也最難覺察;中時段則是長河下的暗流涌動,筆者將其簡化為制度。教師應從短時段的激情人物切入,探入到人背后隱藏的制度,最后把握住長時段的歷史大趨勢。這也正體現了唯物史觀素養的基本目標,即了解人民群眾在社會發展中的重要作用,能夠正確認識人類歷史發展的總趨勢。[4]

一、短時段:歷史情境下的“人”

從唯物史觀角度來看,正是人“創造歷史”。[5]中世紀的人如何塑造歷史,歷史的大趨勢又如何影響個體的人,“人與歷史”是課堂教學的重要關切。

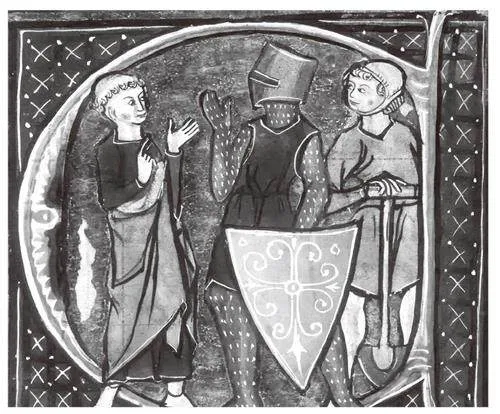

《中古時期的歐洲》一課,正文文本雖缺乏細節,但有四幅畫是以人物為中心。試以課本第17頁《中古西歐的“三種人”》這幅繪畫作品進行導入,并將該繪畫作品中三位人物作為全課的主線。這幅畫里的三種人代表了中世紀人們心目中理想的社會分工。從“戰斗的人”即作品中間人物騎士進行展開,補充騎士養成的過程,易激起學生的興趣。“職業騎兵(騎士)不僅需要食物和住房,還需要馬匹、武器、防護用具,也需要大量訓練。封臣制度回應了這種需要。”[6]即從騎士這種類型的人物引入到封君封臣制度。隨后從繪畫作品中“勞作的人”切入,并穿插一段農民故事:

13世紀,法國詩人呂特貝夫講過一個故事,題目是“百姓的屁”。故事說的是惡魔在一個農民彌留之際,試圖抓住他的靈魂,把它送入地獄。惡魔認為農民的靈魂一定是從肛門放出來的,于是他把皮袋子放在農民的肛門邊等待靈魂的出現,結果卻等來一個屁。[7]

生動的人物故事情節會引發學生對中世紀農民社會地位的關注,從而水到渠成地引入到莊園與農奴制度。對于繪畫作品中最后一種人“祈禱的人”(僧侶),引導學生仔細觀察,從姿勢來看,“祈禱的人”似乎在指導騎士,騎士是肉體的中間人物,而不知不覺地靈魂的中間地位已經被僧侶牢牢地掌握了。由僧侶引入到基督教會的神權統治。

在深挖教材資源的基礎上,以人物進行切入,既能喚起學生的興趣,又通過短時段下的血肉豐滿的人物的再現,滲透唯物史觀,即“人創造歷史”。

二、中時段:“人”背后的“制度”

《普通高中歷史課程標準(2017年版)》明確指出:“重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化。”[8]在《中古時期的歐洲》一課的教學設計中,由三種人引出政治層面的封君封臣制度,經濟層面的莊園與農奴制度,思想層面的教會神權統治。[9]本課的大概念為“封建”,而封君封臣制度、莊園與農奴制度和教會神權統治正是“封建”的三個面相。在學生初中學習的基礎上,將封君封臣制與莊園農奴制通過具像化的表格呈現出來;但這也只是將兩大核心制度進行了梳理,還未搭建起概念框架。教師仍需以問題鏈的形式,進一步幫助學生理解制度間的相互關系。

問題1:你對農民有什么認識?農民是個“屁”?

引導學生看到農民絕不僅僅是一個輕賤的屁,他們更是用自己辛勤的勞作扎扎實實地支撐起了中世紀歐洲社會的重量。

問題2:莊園領主和封君封臣制度下的封臣是什么關系?

莊園領主其實就是前面所講到的封君封臣制度里獲得土地的封臣。

問題3:封君封臣制度和莊園與農奴制度存在著什么關系?

實際上,它們是一個更大制度的兩個不同面相——中古歐洲封建制度在政治和經濟上的體現,即政治上的封君封臣制度是建立在經濟上的莊園與農奴制度的基礎之上的。它滲透了唯物史觀素養:經濟基礎決定上層建筑。

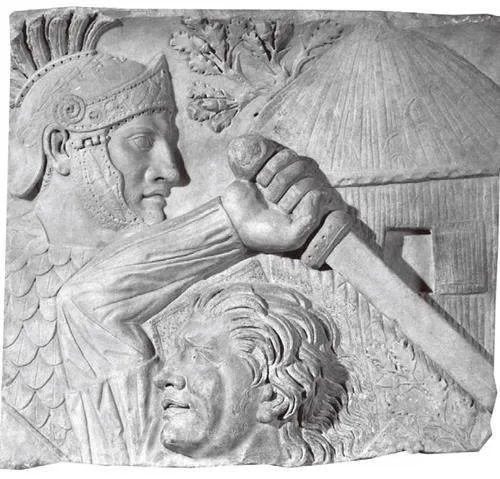

制度的深入理解必須要知曉制度背后形成的原因。再次以人物為切入口,選擇課文第15頁《羅馬人與日耳曼人》這幅圖片,對教材資源進行了二次開發。如課前引言所言,畫面反映的是2世紀時羅馬人與日耳曼人沖突的情景。5世紀,日耳曼人最終消滅了西羅馬帝國。西歐文明出現了暫時的衰退。引導學生從外因與內因思考封建社會形成的原因。

三、長時段:“人事”合力下的“趨勢”

新課標提出要以培養和提高學生的歷史學科核心素養為目標。唯物史觀素養又是諸素養得以達成的的理論保證。[10]教師應以唯物史觀為方法論,把握歷史大趨勢。

1.人的變化

從人的層面來看,隨著歐洲社會走向穩定,封建經濟獲得了一定發展后逐步出現了階層的分化。這些移居到城市的農民轉化為城市市民。市民階層內部又分化出手工業者和商人、銀行家等。另外逃亡到城市的農奴,只要在城市中住滿一年零一天,就可以取消與領主的隸屬關系,成為自由人。[11]農民的社會地位也在逐步提高。

2.制度的變化

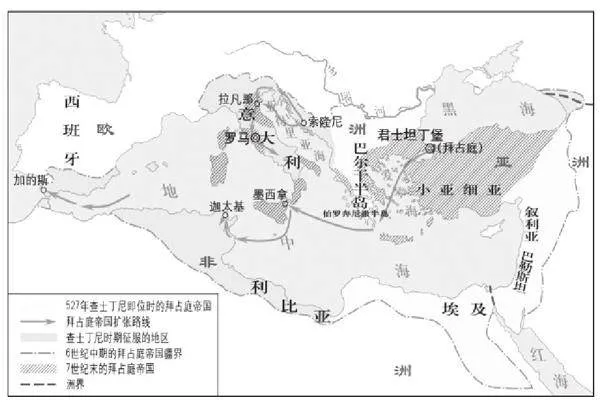

新課標對這一單元的要求,落腳點主要在于認知這一時期世界各區域文明的多元面貌。[12]教師在展現西歐的同時,又要體現東歐的獨特之處。以課文第18頁地圖形式呈現,涵養學生的時空觀念素養的同時,實現了對教材資源的又一次深挖。

在歐洲東部,拜占庭帝國經歷了興衰,直到1453年被土耳其人所滅。后來興起的俄羅斯在某種程度上繼承了拜占庭的遺產,中央集權不斷強化。

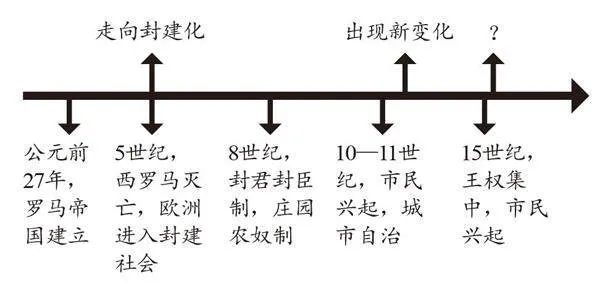

與此同時,西歐逐漸形成了與東歐君主集權截然不同的、在自然經濟支撐下的地方割據的、君權有限的封建社會。城市的興起,市民階層的壯大,使得以自然經濟為支撐的莊園與農奴制度發生變化。經濟基礎的變化又帶來上層建筑的新變化,在政治領域表現為王權集中。這些新興市民階層和城市為對抗封建領主的剝削,尋求與王權的合作,支持國王的統一事業。但是這個集中跟拜占庭式的君主集權的集中有差別。從課文中展示的英國議會起源的例子可看出,英國中世紀王權在日益集中的過程中,仍然受到貴族、騎士、市民組成的議會的制衡。而經濟和政治層面的變化,又會沖擊教會的神權統治。轉型呼之欲出,以時間軸形式呈現:

由奴隸時代的羅馬帝國到西歐封建社會的出現,進一步發展后,隨著城市興起出現了新變化。這一新變化是由經濟層面引發到政治層面、思想層面的全方位的轉型,推動歐洲逐步邁向近代化。《中古時期的歐洲》正好承接上一個單元《古代文明的產生與發展》,引入下一個單元《走向整體的世界》,體現出了長時段下歷史的大趨勢:廢墟中的新生。再次滲透唯物史觀的科學指導意義。

“人”是切入點,大概念式的“制度”是核心,大趨勢的呼之欲出是歷史認識。唯物史觀是揭示人類社會歷史客觀基礎及發展規律的科學的歷史觀和方法論。[13]教師應在唯物史觀指導下,統合歷史中的“人”“制度”“趨勢”,構建血肉豐滿的歷史課堂,盡力克服歷史細節和宏大敘事間的張力。

[注釋]

[1][瑞士]J.皮亞杰,[瑞士]B.英海爾德:《兒童心理學》,吳福元譯,北京:商務印書館,1980年,第12頁。

[2][法]費爾南·布羅代爾:《十五至十八世紀的物質文明、經濟與資本主義》第一卷,施康強、顧良譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1992年,第7頁。

[3][法]費爾南·布羅代爾:《菲利普二世時代的地中海和地中海世界》第一卷,唐家龍、曾培耿等譯,吳模信校,北京:商務印書館,1996年,第8—9頁。

[4]《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2017年,第6頁。

[5] 中共中央編譯局馬列部:《馬克思主義經典著作選讀》,北京:人民出版社,1999年,第11頁。

[6][美]朱迪斯·M.本內特,C.沃倫·霍利斯特:《歐洲中世紀史》,楊寧、李韻譯,上海:上海社會科學院出版社,2007年,第145頁。

[7][日]河原溫,[日]堀越宏一:《圖說中世紀生活史》,計麗屏譯,天津:天津人民出版社,2018年,第19頁。

[8]《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,第4頁。

[9] 此處主要突出中世紀教會控制著人們的精神生活,當然基督教會在政治、經濟上也都有重要影響。

[10]《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,第2—4頁。

[11]《歷史與社會》八年級上冊,北京:人民教育出版社,2013年,第34頁。

[12]《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,第16頁。

[13]《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,第4頁。