例談教材圖片史料的深度運用

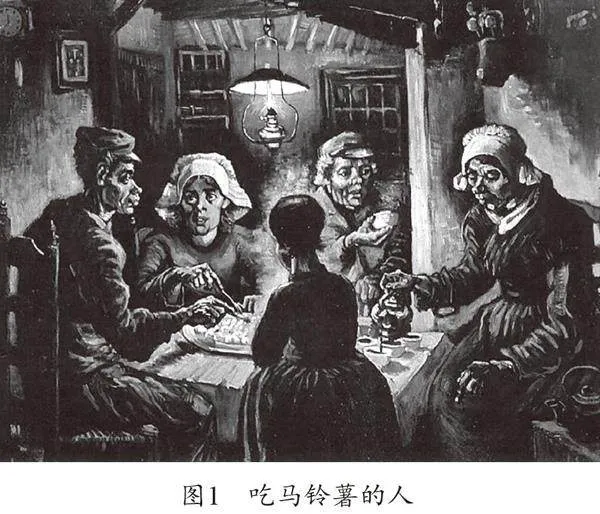

摘 要:高中歷史統編教材大量采用了圖片史料,具有獨特的教育意義。以教材插圖《吃馬鈴薯的人》的教學運用為例,借用圖像學分析手法,引導學生以圖研史、以史釋圖,為落實歷史學科核心素養打開新思路。

關鍵詞:圖片史料 圖像學分析 核心素養 教學

高中歷史統編教材大量采用了圖片史料,實物實景照片、字畫等一應俱全。這些圖片作為無言的見證者,其生動形象已成為課堂教學目標達成的重要橋梁,讓課堂更加生動并充滿想象力,對培養學生信息提取、觀察分析能力,培育歷史學科核心素養有重要意義。圖像史料具有“可見中的不可見性”[1],但在教學中或者會忽略運用;或者舍近而求遠;或者如蜻蜓之點水,淺嘗輒止。歷史教材編寫者對圖片史料的采用是很嚴謹的,配圖很有針對性,值得教師深入挖掘利用。基于此,本文試圖以《新航路開辟后的食物物種交流》一課中的教材插圖為例,借用圖像學分析手法,見微知著,為落實核心素養打開新思路。

一、見“微”識“圖”:在細節中感知歷史

英國學者彼得·伯克在《圖像證史》中介紹了漢堡學派圖像學分析的三個層次:第一層是自然意義,即物體、事件等圖像呈現給觀察者的基本要素;第二層是常規意義,就是把形象當作具體的史實來識別,如本文中論述的歐洲19世紀后期農民的生存狀態;第三個層次是本質意義,就是圖像細節所揭示出來的歷史本質問題。[2]對于高中歷史教學來說,這種分析方法參考意義還是比較大的。本課教材引用的《吃馬鈴薯的人》創作于1885年,描繪的是貧苦的農家在低矮昏暗的房子里吃著晚飯的情景。用作者梵高的話說,他也希望大家不是簡單地欣賞,亦或不明所以地贊美,而是希望大家能感受繪畫背后的東西。我們的教學也可借助圖像學分析,設置問題,引導學生通過對細節的識別,見“微”識“圖”,感知歷史。問題設置如下:

問題1.仔細觀察,描述所見畫面的細節?

該題以圖像學分析第一層次為基礎,引導學生注重史料細節,為后面的畫面解析打下基礎。在觀察討論后,基本都能識別出圖中的細節要素:五個人及其服飾、土豆、桌椅、窗戶、燈、水壺、瓷杯、刀叉、鐘表、墻上照片或圖片、低矮的天花板、懸掛的雜物等。這個環節學生對圖中的燈與飲料的種類有了爭論,于是有了問題2。

問題2.結合教材及所學知識,圖中的燈最大可能是什么燈?飲料是咖啡或茶葉的可能性又有多大?請說明理由。

學生認為圖片創作時間是十九世紀后期,第二次工業革命已然開始,電力等新技術已經用于居民生活。從理論上來說,煤氣燈、電燈等新式燈具都有可能性,但結合圖中人物的家庭裝飾以及圖片中燈光強度進行推測,認為電燈可能性較小,油燈可能最大,其次是煤氣燈。據梵高本人描述,確實是油燈,證明學生的推測是合理的。根據咖啡或茶葉在19世紀歐洲的流行情況,認為二者可能性都比較大,尤其是咖啡。在這個問題中,學生能利用教材信息以及歷史常識進行簡單推斷,已經達到史料實證水平1。在問題分析中,能把燈、飲料等圖片要素定位在19世紀后期的歐洲這一特定時空下加以描述,已經具備時空觀念水平2。基于前述教學探討,從圖像學分析第二層次入手,有了第三個問題。

問題3.綜合來看,你覺得該圖反映怎樣的歷史事實?是否可做研究歐洲經濟與社會史的史料?

設問的目的是讓學生綜合史料中獲得的信息,合理解釋史料對象,辨析不同類型的史料價值。學生們認為,根據油畫創作的時間和畫面所呈現的人物、細部物品,反映19世紀后期歐洲普通農民的生活狀態,可以判定該作品反映了一個農民的晚餐情況。鐘表等細節說明19世紀歐洲底層人民已具有一定的時間觀念,喝咖啡或飲茶等習慣已經在普通群眾中流行,疑似照片等新技術已經滲透進普通人的生活;馬鈴薯成為窮人裹腹的主要食物,作為外來物種,這也預示著歐洲社會底層的飲食習慣發生了變化;畫面人物的表情似乎也說明這是一個生活辛勞的家庭,一家人坐在餐桌邊享用晚餐也說明家庭內部沒有明顯的等級區別。對于史料價值,它能作為反映歐洲經濟和社會生活的史料,但究竟有多大的價值值得商榷。有人認為油畫作為藝術品,存在作者的主觀表現意圖,加工痕跡明顯,不能作為一手史料,價值要打折扣;也有學生認為作為當時人,梵高的繪畫中表達的思想觀點恰恰是19世紀后期社會存在的反映,也能直觀反映當時民眾的生活狀態。對于史料價值的爭議,教師總結說,“史料的屬性和價值呈現出‘相對性’的特點”,因“事”而異,即與史料的研究的主題有關。[3]前者學生這樣的認識達到歷史解釋與史料實證水平2,后者已經“能夠將唯物史觀運用于歷史學習、探究中”,基本達到唯物史觀素養水平3—4。[4]

二、見“微”知“著”:在細節中把脈歷史

圖像的作者不一定是為了將圖像作為歷史資料來創作的,但圖像“卻能讓我們了解到同時代的人們是怎樣看待那個世界的” [5]。以此為依據,透過圖像創作背景,對歷史進行細微處的把脈,探求歷史事物的本質與發展趨勢,所謂見微知著,即是如此。在教學中,從創作者的意圖角度,我們可以對教材插圖進行資料補充并設置問題:

材料一 直到今天,墨西哥很多地方的上層階級仍認為,玉米類的食品是印第安人的食物,小麥制作的面包才屬上層階級食物。

——[美]艾爾弗雷德·克羅斯比《哥倫布大交換》

材料二 我(注:梵高)想傳達的觀點是,借著一個油燈的光線,吃馬鈴薯的人用他們同一雙在土地上工作的手從盤子里抓起馬鈴薯——他們誠實地自食其力。

——[美] 歐文·斯通《梵高傳》

問題4.馬鈴薯是否屬于材料中所說的“玉米類的食品”?說明理由。

該問題的設置,旨在引導學生通過對教材蛛絲馬跡的捕捉,從玉米、馬鈴薯等物種相似的傳播歷程與路徑得出結論,兩者都是歐洲人眼中的域外物種,是印第安人的食物。由此設計了如下問題:

問題5.為什么材料一中的墨西哥上層會賦予食品階級屬性?結合教材提到的物種推廣史實,說明這種階級鴻溝在食物上是怎么垮掉的?基于前述問題,你對物種交流有何新的感悟?

本題希望學生能調動世界史知識加以解析。有學生從墨西哥上層階級是土生白人、歐洲殖民者后代這一事實出發,指出歐洲殖民者早期進入美洲,在飲食上保留舊大陸的習慣,以小麥面包等作為主食。隨著西方殖民者征服美洲成為主人,歐洲人的飲食習慣自然也在上層社會保留下來,面包由此成了土著印第安人眼中的高貴食品,被賦予了階級屬性——上層階級食物。關于階級鴻溝的崩塌,有學生根據教材描述指出小麥在美洲迅速推廣以后,成為主要糧食作物,各種面粉制品風格迥異,融合了美洲特色,面包的高貴性在小麥制品普及后自然煙消云散。也有學生從馬鈴薯的傳播歷史角度指出,馬鈴薯一開始不被西方人接受,后來因為饑荒,馬鈴薯成了主食,今天薯制品已經在西餐中大量使用,早已不是所謂的窮人食物,而是風靡全球的網紅食品。討論越來越熱烈,大家發現歷史竟然就在身邊。有學生從咖啡的歷史角度指出,咖啡從非洲起源,經阿拉伯傳入歐洲,得到貴族階級的爭相競逐,身價倍增,隨后風靡全球,成為普羅大眾休閑聊天的必備飲品之一。在問題的突破過程中,學生能利用教材、已學知識以及生活常識提出自己的解釋,達到了歷史解釋水平2。在此基礎上,學生發表對物種交流新的感悟。該問的設置試圖讓學生在梳理教材觀點后得出新的結論:物種交流伴隨的還有生活方式和價值觀的沖突。教師在總結中指出,食品沒有階級屬性,但食品的稀有讓上層階級試圖占為己有,由此才有了階級屬性。食物交流帶來的這種價值觀沖突最終會隨著生產力水平的提升、食品普及后而逐漸淡化。馬鈴薯為代表的物種從富貴階層的觀賞玩物到底層人民的裹腹食物,再到大眾喜愛的流行食材、休閑食品,它成為觀念沖突與生活方式變遷的見證者,也是壁壘分明的階層鴻溝崩塌的親歷者。在美洲物種大量流行的背景下,這種價值觀沖突在梵高的油畫創作意圖中得到了明顯的體現。由此設計了如下問題:

問題6.指出梵高在創作時關注的對象有什么特別的地方?據材料二,梵高想表達什么理念?

多數學生認為作家關注土豆,也有學生認為是人,在給了一定提示之后才從文字材料中得到一些啟發,認識到梵高關注的是底層的普通農民。教師對梵高的繪畫創作做了一定的背景介紹:梵高的晚年給人的感覺就是出身貧寒,其實不然。梵高出身富裕家庭,理想卻是成為一名農民畫家,這與家庭的期望南轅北轍。學生在師生對話中認識到,梵高心向高處的同時,同時代大多數人卻在追求世俗目標。作為畫家,他不同于其他畫家關注繪畫技巧、關注上層社會、關注所謂高雅生活,表現得特立獨行。在這一作品中,梵高用看似粗鄙的模特來顯示真正的底層平民,畫面充滿了對勞動的尊重、對農民的敬意以及對鄉村生活的歌頌。這個問題有一定的難度,以教師介紹分析為主,順勢有下面的問題:

問題7.結合19世紀以來歐洲工業革命的相關歷史,從歷史唯物主義的角度出發,你認為梵高繪畫理念可能的成因。

此題設計旨在訓練學生在探究過程中運用歷史唯物主義的觀點,力求達到唯物史觀3—4的素養層次。學生可以在提示下指出工業革命給歐洲社會帶來的問題:階級沖突、貧富分化、環境污染等社會疾病,也可以指出歐洲社會的變化,包括政治制度的進步、經濟生活的便利、民主人權思想的傳播等教材知識。后面的推論就有些勉為其難了,說明核心素養水平培育不是一蹴而就的。教師在總結中指出,一方面工業革命后的社會轉型、進步思想的傳播讓更多的人關注社會公平,向下看逐漸成了一些藝術家與學者的追求,這一時期流行的現實主義繪畫就是這種關注人民的藝術;同時工業化帶來的未必是美好的天堂,機器轟鳴在打破田園生活、推進社會重構的同時,也讓更多的人反思工業化的弊端,歌頌農民、歌頌鄉土氣息的農民畫應運而生。這樣的追問、引導、分析,為學生養成唯物史觀的分析法提供了一定借鑒。

高中統編教材的圖片史料教學潛力顯然是需要挖掘的。教材插圖的解析采用圖像學分析的教學方法,有助于引導學生投入到深度學習中去,也是落實核心素養的新思路。由淺入深的圖像解剖,直達抽絲剝繭后的歷史本質問題,這樣的訓練對于學生來說是一種歷史思維上的良好體驗。限于教學時間,教材中的圖片史料很難做到始終如一的精細探究,但當我們引導學生通過典型案例學會圖片史料的基本研讀方法后,學生的歷史思維拓展和核心素養培養就在后續的教學活動中水到渠成,授人以漁的結果也正是歷史課堂所追求的。

【注釋】

[1][2][5][英]彼得·伯克:《圖像證史》,北京:北京大學出版社,2008年,第4、43、269頁。

[3]陳德運、駱孝元:《質證·考證·互證·辨證:論圖像史料研讀的四個進階路徑》,《歷史教學》(上半月刊)2023年第6期,第27頁。

[4]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第70頁。