美國生物醫藥產業人才供給經驗及啟示

摘 要:美國是當今世界生物醫藥的頭號強國,其強大的創新能力離不開人才隊伍的支撐,考察其人才供給經驗,發現四個值得關注的方面:一是學科專業規模、結構、布局與產業需求同步協調發展,二是對全球范圍優質生源的吸引力度超越了政策及疫情局限,三是相關專業管理機構、企業、研究機構積極參與人才培養,四是通過教育或資助方案延伸與拓展人才培養鏈條。借鑒美國的經驗,建議我國試點放開先導產業領域相關學科專業設置及招生自主權,推動科研機構與企業助力后備人才的前沿知識儲備與技能提升,推動大中小一體化培養STEM人才。

關鍵詞:生物醫藥;人才培養;美國;STEM

中圖分類號:G649.3/.7 文獻標志碼:A DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2024.07.04

生物醫藥是當今世界創新最為活躍、發展最為迅猛的戰略性新興產業之一,已經成為衡量一個國家科技實力、經濟潛力及民生保障能力的重要標志。我國政府高度重視生物醫藥產業發展,近年來,中共中央、國務院、國家發展和改革委員會、國家藥品監督管理局、國家市場監督管理總局等多個部門及地方政府陸續印發了支持、規范生物醫藥行業發展的政策。在各層面政策推動下,我國生物醫藥經濟已經成為推動高質量發展的強勁動力,但龍頭企業數量及創新能力與國際巨頭相比依然差距甚大,其中人才是主要制約因素之一。[1]

美國是當今世界生物醫藥的頭號強國,根據國際制藥界知名的醫藥專業雜志《美國制藥經理人》(PharmExec)2024年公布的最新“全球制藥企業50強”榜單,全球排名前50的制藥企業中,美國上榜了16個,上榜數為我國的4倍。[2]根據IPRdaily中文網與incoPat創新指數研究中心聯合發布的“2023年全球生物醫藥產業發明專利排行榜”[3],上榜企業/醫院數排名第一的美國占比40%,我國雖然排名第二,占比卻僅有17%,不及美國的1/2。根據醫療器械行業網站“醫療器械與外包”(Medical Design & Outsourcing)發布的“2023年全球醫療器械企業百強榜”(2023 Medtech Big 100),美國上榜企業數為53個,我國只有2個,不到美國的1/26。[4]

美國生物醫藥產業強大的創新能力,固然離不開其卓有成效的制度環境建設、世界科學中心轉移的機遇,以及對產業發展轉型的戰略決策能力[5],但歸根結底離不開其強大的人才支撐。美國擁有一支龐大的生物醫藥人才隊伍,其中不乏眾多諾貝爾生理學或醫學獎獲得者[6],尤其是21世紀以來,美國生命科學領域研究人員數量連年增長,屢創新高。2002—2022年,美國生命科學領域研究人員的數量增長了87%,遠超所有職業的平均增速(14%)。[7]2023年初,美國生命科學專業就業崗位達到 210 萬個。[8]如此強大的人才基礎從何而來?考察其高校、政府、研究機構和產業協同的人才供給機制,對我國生物醫藥產業人才培養有一定的借鑒意義。

一、緊密圍繞產業需求加大學位供給,

優化學科專業結構及布局

美國雖然也有類似我國學科專業目錄的學科專業分類(Classification of Instructional Programs),但與我國用于計劃調控不同,其功能是對高校自主開設的學科專業進行統計歸納,發揮政策導向與信息服務的作用。[9]美國的學科專業設置主要以市場需求為導向[10],對市場需求反應比較靈敏,主要表現在三個方面。

一是學位授予量與不斷增加的市場需求相適應。隨著生物醫藥產業對人才需求的逐年增強,美國高校授予相關學科專業的學位和證書數量也屢創新高(見圖1)。2020—2021學年,美國高校授予了171,520個生物和生物醫學(Biological and Biomedical Sciences)學位和證書。自2018年以來,生物和生物醫學學位和證書授予量增長12.6%,大大超過同期美國所有學位和認證的增長率(4.6%)。[11]目前,生物和生物醫學已經是美國學位授予規模第三大的領域,所授予的學位和證書在過去15年增加了103%[12],增長速度大幅領先于各學科平均水平,甚至高于增長勢頭同樣迅猛的計算機和信息科學。[13]

二是人才培養機構的區域分布與生物醫藥產業集群相適應。美國生物醫藥的一個鮮明特征就是集群發展,目前已經形成了波士頓—劍橋、舊金山灣區、紐約—新澤西州、羅利—達勒姆、圣地亞哥、華盛頓—巴爾的摩、洛杉磯—奧蘭治縣、費城、西雅圖、芝加哥、北卡羅來納州等地區集聚。與這些區域產業發展對人才的強烈需求相適應,區域內的大學成為生物醫藥人才的主要供給者。例如,2020年,98%的生命科學領域哲學博士學位都是美國排名前十的生物醫藥集聚區授予的,其他地區的哲學博士學位授予量只占2%。[14]2021年,紐約—新澤西州培養了最多的生物和生物醫學畢業生(8800人),其后是洛杉磯—奧蘭治縣(5900人)、華盛頓特區—巴爾的摩(5200人)和波士頓—劍橋(4900人)。[15]

三是學科專業布局與產業人才需求結構相適應。美國生物醫藥領域的研究人員主要分布在化學、生物學、醫療保健、數據與分析四個領域,但隨著目前新藥研發從化學藥向生物藥的轉型,化學領域的研究人員人數在過去20年中的增長率低于平均水平,過去5年,生物學領域的研究人員的人數增加了11.1%,而化學領域的研究人員人數下降了1.2%。生物化學家和生物物理學家(167%)、其他生物科學家(87%)的增長幅度更大。[16]與此同時,由于數字化研發漸成全球醫藥研發新趨勢,越來越多的數據科學家開始參與生命科學研究,自2001年到2021年增幅達1363%。[17]與這種職業需求變化相適應,目前美國高校授予的生物醫藥、計算機與信息科學學位數量增幅明顯。[18]

二、面向全球延攬優秀生源集聚人才,

招生規模逆勢上漲

從全球范圍延攬優秀人才是美國國家創新與發展戰略的重要環節,國際學生尤其受到關注。[19]在吸引全球優秀學生赴美留學的同時,美國還將移民政策與人才戰略相結合,采取了一系列旨在將最優秀人才留在美國的簽證政策,包括對生物醫學在內的科學、技術、工程、數學學科(STEM)學生尤其優待。[20]雖然2017年特朗普政府在國家安全名義下一度收緊STEM領域的簽證政策,但新冠疫情暴發前STEM領域的國際學生數量依然呈上升態勢。拜登上臺后對這一不利政策的修正進一步加速其增長。2021年,美國國土安全局還對H-1B簽證進行重大改革,以高技能、高收入的人才優先的簽證選擇方式,取代一直以來實行的隨機抽簽方式,STEM領域的人才拿到簽證變得更加容易。除了更友好的簽證制度,拜登政府還為具備專業技能的國際學生提供了更長的找工作時間,以保證國際學生的智力與技能資本能進入美國市場,STEM領域的學生再次受到優待。[21]

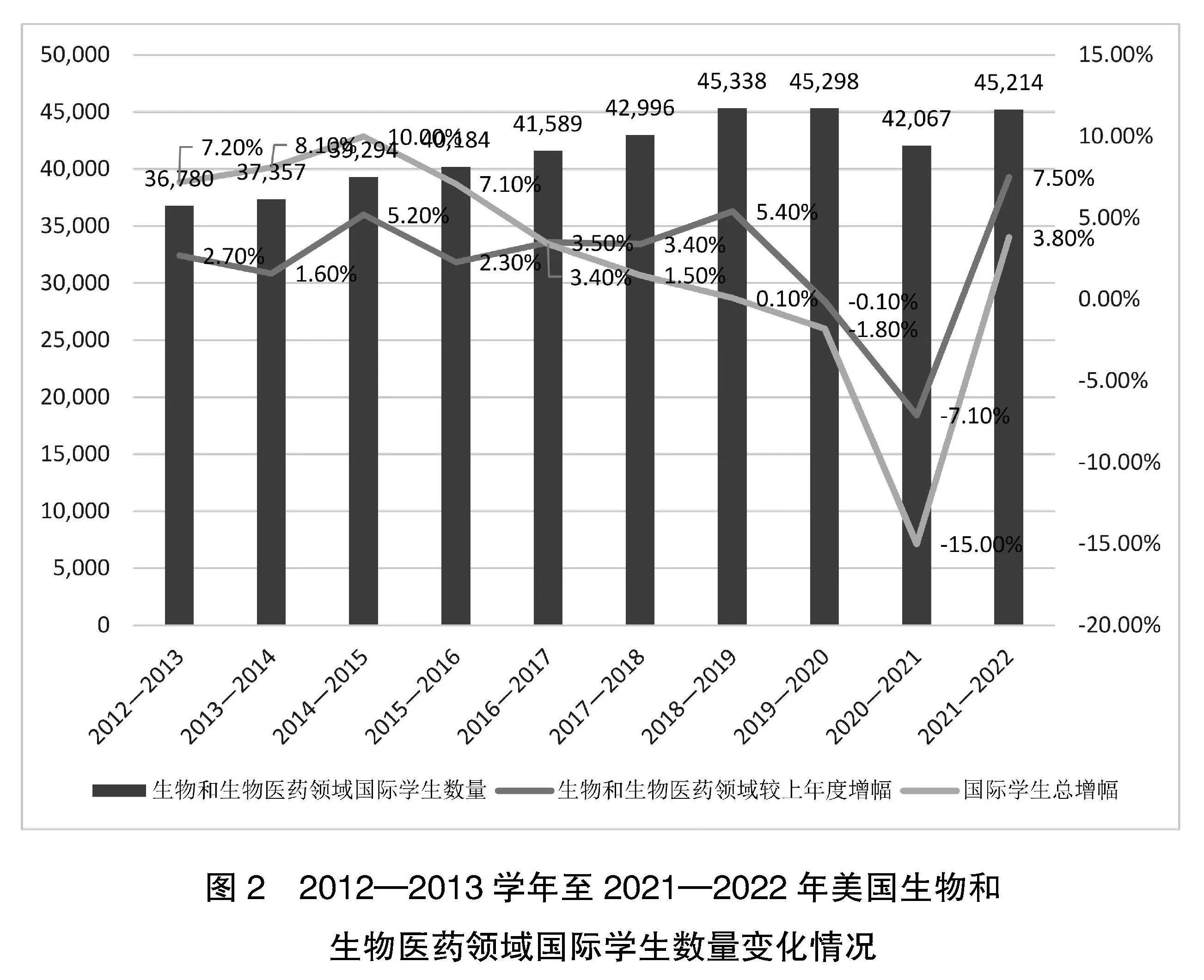

從延攬國際學生的情況看,根據美國門戶開放網站提供的國際學生數據(見圖2)[22],近10年,除疫情期間外,生物和生物醫藥領域的國際學生一直呈上升走勢,2016—2017學年以后,年度增幅更是超過國際學生整體增幅,并未受到特朗普政府簽證收緊政策的明顯影響。赴美就讀國際學生的增長趨勢一方面顯示了世界各地學生對美國生物與生物醫藥領域的科技水平的認可度,另一方面也體現了美國生物醫藥產業延攬國外優秀人才的戰略力度。

為了吸引生物醫藥領域的優秀國際學生,美國除高校提供諸多資助外,政府部門、生物醫藥企業、研究機構也設立了各種資助計劃。例如,美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration,FDA)設立了外國人培訓計劃,該計劃由橡樹嶺科學與教育研究所(Oak Ridge Institute for Science and Education)管理,為來自國外的應屆研究生提供了啟動和開展獨立或合作研究的機會,他們有望參與FDA國家毒理學研究中心(National Center for Toxicological Research,NCTR)的項目。[23]又如,美國著名生物制藥企業安進設置了國際獎學金“安進學者計劃”,旨在鼓勵并支持國際本科生和研究生來美國參與生物醫學和生物科學研究。獲得該獎學金的學生有機會在美國的大學或研究機構進行為期數周至數月的科研實習,與頂尖科學家合作并積累寶貴的研究經驗。[24]再如,紐約斯隆凱特琳癌癥中心的賽莫納研究院(Sloan Kettering Institute)設置了“瑪麗-約瑟·克拉維斯女性科學事業計劃”,為來自全球各地科學界的女性提供研究生和博士后獎學金。[25]

三、專業管理機構、企業和研究機構協同發力,形成人才培養網絡

為加大生物醫藥領域的人才培養力度,美國的專業管理機構、研究機構、企業與高校相互開放,形成了互聯互通的創新網絡,共同致力于人才培養質量的提升。

一是專業管理機構將教育培訓作為本職工作的一部分。在美國,與生物醫藥產業相關的專業管理機構包括國家衛生研究院(National Institutes of Health,NIH)、FDA、國家科學基金會(National Science Foundation,NSF)等,這些機構都有教育與培訓功能,為包括生物醫藥領域在內的人才培養提供獎學金、實習和培訓機會。例如,NIH的“研究與培訓”模塊為從高中到博士研究生教育各學段提供研究培訓項目,包括學術實習項目(Academic Internship Program)、暑期實習項目(Summer Internship Program)、研究生合作項目(Graduate Partnerships Program)、學士后項目(Postbac Program)等[26],并提供面向生物醫藥領域的獎學金計劃,以助力人才培養。FDA的臨床中心設有臨床研究培訓與醫學教育辦公室,旨在助力培養下一代轉化和臨床科學家,具體項目包括暑期實習、學士學位后獎學金buhnWxsnJw3Zr1nDov2L4A==、臨床選修課程、醫學生研究項目、研究生醫學教育和繼續醫學教育等。[27]NSF設置了龐大的學習和研發資助體系,為本科生、研究生、博士后、從業早期的研究人員等提供多個可供選擇的資助計劃,生物學是其資助的重點領域之一。

二是企業積極承擔人才培養使命。美國的生物醫藥企業不僅重視原始創新,還依托強大的人才與設施資源,積極參與人才培養,從高中生群體的興趣激發,到本科生和研究生的校外培訓和實習,再到職業生涯早期的博士后機會獲取,不一而足。例如,輝瑞提供面向高中生的大學預科課程,面向醫學博士后的培訓計劃,以及面向大學應屆畢業生的各種實習機會、針對職業早期的輪崗計劃等[28],還與多所大學的公共衛生和藥學博士項目及醫學項目合作[29]。2021年,輝瑞還啟動了為期 9年的“突破性研究員項目”,目標是到2025年培養100名研究員。[30]又如,作為世界領先的生物技術企業之一,安進的“教育推廣計劃”為位于千橡市、南舊金山和馬薩諸塞州劍橋附近的主要學術合作伙伴提供“生物技術101”(Biotech 101)講座課程。該項目于2015年啟動,重點是向下一代科學家教授藥物發現和開發過程,班級人數為25~90人,吸引了生物學、化學、藥學和工程等領域的學生廣泛參與。該計劃的其他組成部分包括面向職業的講座、與行業專業人士社交網絡的建立,以及參觀安進的研發和生產設施。[31]再如,強生為醫學、藥學、生物學等領域的學生和專業人士提供多種培訓和實習機會,包括醫療技術工程發展項目[32]、愛惜康工程發展項目[33]等職業早期輪換項目,面向在校生和應屆畢業生的實習和專業發展機會等。

三是研究機構對人才培養的多元參與。美國生物醫藥領域的科研機構參與人才培養的主要形式包括提供實習機會與學習資源、作為高校的附屬教學機構、與高校聯合設置學位項目等。生物醫學和基因組領域的布羅德研究所官網設有專門的“教育與外展”板塊,其中的“學生機會”欄目可以給從初中到本科的學生提供暑期研究機會,具體項目包括面向高中生的布羅德暑期學者項目(Broad Summer Scholars Program)、面向本科生的布羅德暑期研究項目(Broad Summer Research Program)、面向生物醫藥專業的布羅德生物醫藥學士后學者項目(Broad Biomedical Post-baccalaureate Scholars)、面向麻省理工學院(MIT)的MIT本科生研究機會項目(MIT Undergraduate Research Opportunities Program)等;“學習資源”欄目為STEM領域的教育工作者提供了公開、免費的課堂教學資料,涉及從初中到大學低年級各學段。[34]丹娜法伯癌癥研究院是哈佛大學醫學院的附屬教學機構。哈佛大學醫學院的研究生可由學校教授和丹娜法伯癌癥研究院的科學家聯合指導。[35]斯克里普斯研究所與佛羅里達大西洋大學、加州大學圣地亞哥分校和牛津大學等聯合提供雙學位課程。其中,與佛羅里達大西洋大學合作的醫學博士/哲學博士(MD/PhD)項目是一個為期8年的項目,為學術成績優秀的學生提供了獲得化學和生物科學的哲學博士學位和醫學博士學位的機會;與加州大學圣地亞哥分校合作的醫學科學家培訓計劃(Medical Scientist Training Program),旨在培養對學術醫學或轉化研究(translational research)職業感興趣的高素質學生。[36]FDA的NCTR與位于阿肯色州小石城的阿肯色醫學大學(University of Arkansas for Medical Sciences,UAMS)合作設立了跨學科毒理學項目,作為 UAMS藥理學和毒理學研究生項目(UAMS Pharmacology and Toxicology Graduate Program)的一部分。學生在UAMS完成兩年的課程后,在NCTR等的附屬研究機構利用約兩年的時間完成研究論文寫作。[37]

四、出臺教育和資助方案,

延伸和拓展人才培養鏈條

在生物醫藥人才培養方面,美國除了有面向本科生、研究生等高校在校生的教育機會和資助可供申請,還縱向延伸、橫向拓展了人才培養鏈條,設置了各種可供申請的計劃。

從縱向的延伸來看,上至中小學生物學興趣的激發,下至本科生畢業后的生物學培訓、職業生涯早期的博士畢業生資助,都被納入了教育和資助范圍。例如,NIH提供面向從小學到高中學生的科學教育,旨在激發中小學生對健康科學的興趣,生物學是其重要板塊之一。[38]FDA腫瘤學卓越中心(Oncology Center of Excellence,OCE)的暑期學者計劃面向高中生和應屆高中畢業生,旨在讓他們了解腫瘤藥物開發的范圍并介紹政府、監管醫學和癌癥宣傳方面的職業機會。[39]對處于職業生涯早期的生物醫藥人才,NSF下設的生物科學指導局(Directorate for Biological Sciences,BIO)設置了生物學博士后獎學金,支持最近獲得博士學位的研究人員在生物科學的特定研究領域開展獨立的研究,同時與贊助他們的科學家合作。[40]BIO還設置了生物科學領域的學士后研究與指導計劃,為在學期間沒有得到充分研究與培訓機會的應屆本科生提供全日制的研究、指導與培訓。[41]NSF下設的創新博士后創業研究獎學金(Innovative Postdoctoral Entrepreneurial Research Fellowship)項目則招募、培訓、指導、匹配和資助處于職業生涯早期的博士級科學家和工程師,為他們提供參與美國一些最有前途的初創企業的創新創業活動的機會。研究員每年可獲得 7.8萬美元的津貼、個人健康和人壽保險福利、搬遷援助、專業會議旅行津貼及專業發展培訓。[42]

從橫向的拓展來看,現有資助計劃為了擴大在校生的國際視野,提升包括生物醫學在內的STEM領域教育與研究質量,將優秀人才留在STEM隊伍,還將資助范圍進一步拓展至在校生的能力提升需求、教師教學與研究能力的培育、研究與家庭生活的平衡等。

一是旨在提升在校生的研究能力的計劃。NSF設置了“學生國際研究經歷”(International Research Experiences for Students)計劃,為本科生和研究生提供國際研究機會。參與者將前往國外進行夏季研究項目,接受外國實驗室研究人員的指導,使他們有機會建立自己的專業網絡。[43]NSF設置的博士論文研究改進補助金(Doctoral Dissertation Research Improvement Grants)計劃還向博士生提供資助,使他們能夠開展重要的數據收集項目,并在校外進行實地研究。補助金的金額因項目而異,但通常在1.5萬~4萬美元(不包括間接成本)。[44]NSF的研究實習計劃(NSF Research Traineeship Program)則為研究生提供了發展從事一系列STEM職業所需的技能和知識的機會。該計劃資助的研究生將獲得至少12個月的津貼,以支持他們參與該計劃的培訓活動,包括課程、研討會和研究項目。

二是旨在提升生物學教育水平的計劃。NSF下設的BIO實施了生物學新教師的研究能力建設(Building Research Capacity of New Faculty in Biology)計劃,為非R1機構(non-R1 institutions)①的生物科學預聘教師提供支持,幫助他們提高研究能力并建立獨立的研究項目,獎勵最高可達45萬美元,另有5萬美元設備獎勵,超過5萬美元的設備成本將根據具體情況予以考慮。[45]對于從事STEM教育研究的工作者,NSF設置了STEM 教育研究能力建設(Building Capacity in STEM Education Research)計劃,支持初入職的STEM教育研究者,幫助他們發展STEM教育研究所需的知識和技能,在三年內提供高達35萬美元的獎金。[46]

三是為防止STEM領域研究人員流失而設置的補助計劃。考慮到職業研究人員早期離開STEM隊伍的原因之一是職業與生活難以平衡,NSF推出了職業與生活平衡補助金請求(Career-Life Balance Supplemental Funding Requests)計劃,當NSF資助的調查員、博士后研究員或研究生因主要家屬照顧責任或其他家庭原因而休假時,該補助金允許其為雇傭的額外人員(如技術員或研究助理)提供支持。補助金最高可達 3萬美元,用于為額外人員提供最多6個月的工資或津貼支持。[47]

五、啟示

目前我國正在著力推動生物醫藥強國建設,但與美國的發展水平存在一定差距,其主要瓶頸就是人才的差距。根據科睿唯安2023年11月15日發布的2023年度“全球高被引科學家”名單[48],生物醫藥領域來自41個國家的1870名上榜科學家中(不含兩個無法識別身份的科學家),美國以822名的總數位居榜首,遙遙領先于總數排位第二名的中國(211名),人數幾近中國的4倍,而且我國的高被引科學家主要集中在相對傳統的化學藥領域,相對新興的生物藥領域較弱。在全球范圍生物醫藥人才普遍短缺[49]、我國人才引進優勢又難以匹敵美國等西方發達國家的情況下,可借鑒美國經驗,加強人才自主培養。

(一)試點放開先導產業領域相關學科專業設置和招生自主權

美國當前生物醫藥領域的學科專業發展規模及結構、布局現狀表明,人才供給總量可以依據市場需求自發達成一定的平衡,形成較適合產業發展的學科結構與區域布局。當前我國的學科專業設置及招生規模尚處于嚴格調控下,高校的學科專業設置及招生自主權尚受到制約[50],影響了高校學科專業設置及招生對產業需求的及時響應,致使當前的生物醫藥產業人才供求嚴重失衡,醫療健康與生命科學產業普遍面臨人才短缺問題[51]。這種局面也在某種程度上意味著傳統的學科專業管理模式已難以適應先導產業的超常規發展現狀,建議試點放開包括生物醫藥在內與先導產業相關的學科專業設置權,允許部分高校根據市場需求自主設置專業并調整招生規模,同時加強對其實施效果(即人才培養質量)的評價,根據評價結果決定是否收回職權,以此激勵高校更好地回應產業需求并保證人才培養質量。

(二)推動科研機構與企業助力后備人才的前沿知識儲備與技能提升

生物醫藥作為先導產業,其創新能力的提升決定于人才知識與技能的前沿性,在當前原始創新和最先進設施可能分布在科研機構和企業的情況下,高校僅憑一己之力很難獨立培養出擁有前沿知識和技能的人才,故產學研聯合培養不是提升競爭力的錦上添花之舉,而是雪中送炭之策。當前我國雖然不乏科研機構與企業參與人才培養的案例,但大多屬于個別的自發行為,尚未形成制度性的慣例,其主要障礙在于我國與美國的社會文化與法律制度環境有所不同。美國的企業和科研機構有著更強的社會責任意識,而且政府對企業包括教育在內的社會責任及披露制度有著明確的法律規范[52],NSF在提供資助時也會鼓勵企業和科研機構在項目申請書中納入培訓、實習或教育情況,以培養未來科學家、工程師和技術人才[53],甚至直接設置企業和研究實驗室都可以申請的研究與教育相結合的資助項目,如“本科生物教育的研究協作網絡”。該項目通過利用協作網絡的力量來改善本科教育,支持科學家將生物研究的最新發現與教育創新相結合,以改善本科生的學習體驗[54]。一些研究所還是大學的附屬教學機構,如前文提到的丹娜法伯癌癥研究院就是哈佛大學醫學院的附屬教學機構。建議加大對既有工程碩博士專項改革、國家卓越工程師學院等項目的推動力度,同時搭建產學研合作所需的平臺,催生更多的產教融合、科教融匯實踐,確保更多的后備人才有機會走向學科前沿。

(三)延伸與拓展培養鏈條,推動大中小幼一體化培養STEM人才

在當前生物醫藥產業對創新型人才需求日益強烈的背景下,夯實生物醫藥領域專業人才的STEM素養對于優化其思維結構、提升其創新能力有著不可忽視的意義。目前STEM教育正日益受到我國教育改革的關注,業已進入中小學甚至幼兒園教育視野,但至今尚未形成大中小幼銜接的培養鏈條。美國歷屆政府都一直積極推行STEM教育,各相關政府機構、研究機構、企業等也都為延伸培養鏈條推出一些舉措,但在公開文獻中尚未發現其大中小幼一體化的制度化安排,或許與其各州在教育制度安排方面的自主權較大、聯邦教育部難以實現統一的頂層設計有關。相比而言,我國教育部在教育制度設計方面更有統籌發展優勢,建議加強STEM教育的頂層設計,明確大中小幼各階段的重點與分工,妥善處理拔尖創新人才培養與基礎素養培育之間的關系,加大對包括我國生物醫藥產業在內的先導性產業人才培養的支持力度。

注釋:

①在美國,R1是用來表示大學研究活動水平的一種分類。R1大學通常是研究活動非常活躍、在科研和學術出版方面作出重要貢獻的大學。它們通常在各種領域內都有大規模的研究項目,擁有豐富的科研資源,并且在學術界具有重要的聲譽。相對而言,非R1機構指的是研究活動水平較低的大學或學院,它們可能沒有R1大學那樣廣泛的研究項目,科研資源相對有限,研究產出也較少。這些機構更側重于教育和本科生教學,而不像R1大學那樣以科研為主導。

參考文獻:

[1][17]曹慧莉,路煜恒,魏國旭,等.生物醫藥強國戰略研究[M].北京:電子工業出版社,2023:2,33-35,30;49.

[2]PharmExec. 2024 Pharm Exec top 50 companies[EB/OL].(2024-06-14)[2024-06-27].https://cdn.sanity.io/files/0vv8moc6/pharmexec/9d33b6293b9afe3a9c999d12af44c5cec744dc22.pdf/PharmaceuticalExecutive_June2024_watermark.pdf.

[3]IPRdaily. 2023年全球生物醫藥產業發明專利排行榜(TOP100)[EB/OL].(2023-12-26)[2024-06-08].https://mp.weixin.qq.com/s/bsB3roWcvmSBms2fJmxqlA.

[4]Medtech. Medtech big 100: the world’s largest medical device companies[EB/OL].(2023-11-14)[2024-06-18].https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/2023-medtech-big-100-largest-medical-device-companies/.

[5]馬曉玲. 美國建設生物醫藥創新高地的實踐及對我國的啟示[J]. 中國科學院院刊,2023,38(2):294-301.

[6]江育恒, 趙文華. 研究型大學在區域創新集群中的作用研究:以美國五大生物醫藥集聚區為例[J]. 高等工程教育研究, 2017(5): 102-108.

[7][11][16][18]CBRE. U.S. life sciences research talent 2023[EB/OL].(2023-06-05)[2023-11-03].https://www.cbre.com/insights/books/us-life-sciences-research-talent-2023.

[8]CBRE. 2023 U.S. life sciences outlook[EB/OL].(2023-04-03)[2023-11-26].https://www.cbre.com/insights/books/2023-us-life-sciences-outlook.

[9]鮑嶸. 從“計劃供給”到“市場匹配”:高校學科專業管理范式的更迭[J]. 浙江師范大學學報(社會科學版),2007(2):1-5.

[10]張忠福. 美國高校學科專業和課程設置特點及其啟示[J]. 現代教育科學,2015(5):161-166.

[12][15]CBRE.Life sciences research talent 2022[EB/OL].(2022-06-13)[2023-11-26].https://www.cbre.com/insights/reports/us-life-sciences-talent-2022.

[13][14]CBRE. U.S. life sciences trends 2021[EB/OL].(2021-11-24)[2023-11-26].https://www.cbre.com/insights/figures/us-life-sciences-trends-2021.

[19][20][21]王輝耀,苗綠,主編.中國留學發展報告(2022)[M].北京:社會科學文獻出版社,2022:50,45,103-104.

[22]IIE Open Doors. Fields of study[EB/OL].[2023-11-04].https://opendoorsdata.org/data/international-students/fields-of-study/.

[23]FDA. Foreign national training program(NCTR)[EB/OL].(2023-02-21)[2024-06-20].https://www.fda.gov/about-fda/scientific-internships-fellowships-trainees-and-non-us-citizens/foreign-national-training-program-nctr.

[24]Amgen Scholars. An undergraduate summer research program in science and biotechnology[EB/OL].[2023-11-18].https://amgenscholars.com/.

[25]Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Marie-Josée Kravis | Women in science endeavor(WiSE)[EB/OL].[2023-11-26].https://www.mskcc.org/research-advantage/marie-josee-kravis-women-science-endeavor-wise.

[26]Office of Intramural Training & Education at the National Institutes of Health. Research training [EB/OL].[2023-11-26].https://www.training.nih.gov/research-training/.

[27]Clinical Center. Office of clinical research training and medical education[EB/OL].[2023-11-18].https://www.cc.nih.gov/training/index.html.

[28]Pfizer. Careers[EB/OL].[2023-11-26].https://www.pfizer.com/about/careers.

[29]Pfizer. Opportunities for early careers[EB/OL].[2023-11-26].https://www.pfizer.com/en/about/careers/early-careers.

[30]Pfizer. Breakthrough fellowship program[EB/OL].[2023-11-26].https://www.pfizer.com/about/careers/breakthrough-fellowship-program.

[31]Amgen. Educational Outreach Program[EB/OL].[2023-11-04].https://www.amgen.com/science/scientific-community-initiatives/educational-outreach-program.

[32]Johnson & Johnson. MedTech engineering development program[EB/OL].[2023-11-26].https://www.careers.jnj.com/medical-devices-engineering-development-program.

[33]Johnson & Johnson. Ethicon engineering development program[EB/OL].[2023-11-04].https://www.careers.jnj.com/ethicon-engineering-development-program.

[34]Broad Institute.Education and outreach[EB/OL].[2023-11-04].https://www.broadinstitute.org/education-and-outreach.

[35]Dana-Farber Cancer Institute. History and milestones[EB/OL].[2023-11-04].https://www.dana-farber.org/about/history.

[36]Scripps Research. About the graduate school[EB/OL].[2023-11-04].https://education.scripps.edu/graduate/about-the-graduate-school/.

[37]FDA. Interdisciplinary Toxicology Program[EB/OL].[2023-11-04].https://www.fda.gov/about-fda/scientific-internships-fellowships-trainees-and-non-us-citizens/interdisciplinary-toxicology-program.

[38]NIH. STEM teaching resources[EB/OL].[2023-11-04].https://science.education.nih.gov/.

[39]FDA. OCE summer scholars program[EB/OL].(2022-06-22)[2023-11-04].https://www.fda.gov/about-fda/scientific-internships-fellowships-trainees-and-non-us-citizens/oce-summer-scholars-program.

[40]National Science Foundation. Postdoctoral research fellowships in biology (PRFB)[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/opportunities/postdoctoral-research-fellowships-biology-prfb.

[41]National Science Foundation. Research and mentoring for postbaccalaureates in biological sciences(RaMP) [EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/opportunities/research-mentoring-postbaccalaureates-biological.

[42]National Science Foundation. Funding for postdoctoral researchers-funding at NSF[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/postdocs#innovative-postdoctoral-entrepreneurial-research-fellowship-e54.

[43]National Science Foundation. Funding for graduate students-funding at NSF[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/graduate-students#international-research-experiences-for-students-ires-fd6.

[44]National Science Foundation. Funding for graduate students-funding at NSF[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/graduate-students#doctoral-dissertation-research-improvement-grants-ddrig-02d.

[45]National Science Foundation. Opportunities for early-career researchers-funding at NSF[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/early-career-researchers#building-research-capacity-of-new-faculty-in-biology-brc-bio-fe4.

[46]National Science Foundation. Opportunities for early-career researchers-funding at NSF[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/early-career-researchers#building-capacity-in-stem-education-research-ecr-bcser-1db.

[47]National Science Foundation. Opportunities for early-career researchers-funding at NSF[EB/OL].[2023-11-04].https://new.nsf.gov/funding/early-career-researchers#career-life-balance-supplemental-funding-requests-a50.

[48]Clarivate. Highly cited researchers[EB/OL].(2023-11-05)[2023-12-04].https://clarivate.com/highly-cited-researchers.

[49][51]ManpowerGroup.萬寶盛華集團雇傭前景調查2023Q4[EB/OL].[2024-01-04].https://www.manpowergrc.com/pdf/about_research/CN_MEOS_Report_4Q23.pdf.

[50]王頂明,潘晨晨,劉曉春. 高校辦學自主權現狀分析與應對策略——基于1221名大學領導者的調研[J]. 教育發展研究,2023,43(7):1-10.

[52]趙彥程. 美國企業社會責任信息披露發展分析[D]. 長春:吉林大學, 2014.

[53]National Science Foundation. PAPPG (NSF 23-1) [EB/OL].(2023-01-30)[2024-01-04].https://nsf-gov-resources.nsf.gov/2022-10/nsf23_1.pdf.

[54]National Science Foundation. Research coordination networks in undergraduate biology education(RCN-UBE) [EB/OL].[2023-12-14]. https://new.nsf.gov/funding/opportunities/research-coordination-networks-undergraduate.

Experiences and Insights from the Talent Supply in the US Biopharmaceutical Industry

FANG Yufei

(Higher Education Institute, Shanghai Academy of Educational Sciences, Shanghai 200032, China)

Abstract: The United States stands as the world’s leading powerhouse in biopharmaceuticals, with its formidable innovation capabilities underpinned by a robust talent team. By examining its experiences, four noteworthy aspects are found: first, the scale, structure, and layout of academic disciplines align and evolve in harmony with industry demands; second, the attraction of top global talent surpasses the constraints of policies and pandemic limitations; third, active engagement from relevant government agencies, industries, and research institutions in talent cultivation is evident; fourth, education and funding schemes extend and broaden the talent cultivation pipeline. Drawing from the U.S. experience, it is recommended that China pilot initiatives to grant the autonomy of related academic discipline establishment and student admission in pioneering industries, facilitate the involvement of research institutions and enterprises in fostering the next generation of talents with cutting-edge knowledge and skills, and promote the integrated STEM talent cultivation ecosystem spanning primary, secondary, and higher education.

Keywords: Biopharmaceuticals; Talent development; United States; STEM

編輯 呂伊雯 校對 王亭亭

作者簡介:房欲飛,上海市教育科學研究院高等教育研究所副研究員(上海 200032)

基金項目:國家社科基金教育學重點課題“‘雙一流’大學建設世界重要人才中心的機制研究”(編號:AFA220012)