室內(nèi)樂《憶江南》詞樂交融的藝術(shù)手法之闡釋

摘 要:劉灝室內(nèi)樂《憶江南》立足古詩詞所承載的中華民族精神標(biāo)識(shí),融合中西樂器重奏與詩詞吟唱,以中國(guó)化的室內(nèi)樂形式賦予古詞以新聲。作品承續(xù)了中國(guó)詩性文化內(nèi)涵,對(duì)文人詞調(diào)音樂進(jìn)行了當(dāng)代化演繹,體現(xiàn)了多元融合的時(shí)代特征和審美追求,是探索傳統(tǒng)文化創(chuàng)新性發(fā)展的佳作。本文聚焦《憶江南》的音樂體裁、結(jié)構(gòu)和意境,結(jié)合漢語與旋律的關(guān)系,探究詞樂交融的意境營(yíng)造手法,解讀作品蘊(yùn)含的中國(guó)化室內(nèi)樂體裁特色。

關(guān)鍵詞:劉灝;室內(nèi)樂;《憶江南》;詞樂交融;藝術(shù)手法

從古至今,詩詞與音樂相互依存、相互影響、相輔相成。“中國(guó)是個(gè)詩樂傳統(tǒng)非常悠久的國(guó)度,自《詩經(jīng)》確立‘詩樂一體’的形式以后,無論樂府、唐詩、宋詞、元曲,乃至存見的民歌、說唱、戲曲,都延續(xù)了這一傳統(tǒng),達(dá)三千年之久……詩、歌相互交融,共同發(fā)展,音樂的原則滲透到詩的每一行,甚至每一個(gè)字;詩的節(jié)奏、聲調(diào)、句式和結(jié)構(gòu),也無處不啟發(fā)和制約著旋律的發(fā)展變化。” 如何理解語言中所蘊(yùn)藏的音樂性,創(chuàng)作旋律化的語言,達(dá)到詩樂合一的藝術(shù)境界,從而推動(dòng)文化創(chuàng)新發(fā)展,這是中國(guó)歷代音樂家一直在探索和研究的課題。

在藝術(shù)領(lǐng)域有著杰出成就的青年一代領(lǐng)軍作曲家劉灝,致力于傳承、創(chuàng)新和弘揚(yáng)民族音樂文化,主持參與國(guó)家藝術(shù)基金藝術(shù)創(chuàng)作項(xiàng)目五項(xiàng),入選國(guó)家人才計(jì)劃。同時(shí),他作為上海音樂學(xué)院作曲、電子音樂設(shè)計(jì)、音樂科技方向的博士生導(dǎo)師,探索研究中國(guó)民族音樂與人工智能技術(shù)的融合與實(shí)踐。2021年,他受邀為國(guó)家藝術(shù)基金傳播交流推廣資助項(xiàng)目“中外經(jīng)典手風(fēng)琴作品巡演”創(chuàng)作了室內(nèi)樂作品《憶江南》。作品成功首演于當(dāng)年5月20日在國(guó)家大劇院上演的“指尖上的風(fēng)情——上海音樂學(xué)院與中央芭蕾舞團(tuán)交響樂團(tuán)中外手風(fēng)琴音樂會(huì)”。2022年,《憶江南》入選國(guó)家藝術(shù)基金舞臺(tái)藝術(shù)項(xiàng)目資助作品;并作為唯一獲邀的室內(nèi)樂作品,于2023年12月31日亮相“為人民綻放——國(guó)家藝術(shù)基金設(shè)立10周年優(yōu)秀小型節(jié)目展演”的第二篇章“古韻流長(zhǎng)”。

室內(nèi)樂《憶江南》的歌詞與意境源自白居易的詞作《憶江南三首》。作曲家立足中國(guó)古典詩詞承載的中華民族精神標(biāo)識(shí),追求人聲與樂器的和諧配合,采用詞樂交融的表現(xiàn)形式賦予古詞以新聲。作品運(yùn)用現(xiàn)代音樂創(chuàng)作理念,充分發(fā)掘詩詞所蘊(yùn)含的音韻美、聲調(diào)美、律動(dòng)美等特征,采用手風(fēng)琴、男高音、古琴、三十七簧笙以及打擊樂的音樂語匯,描繪詩人筆下美如畫卷的江南奇景,使古詞吟唱與中西器樂演奏相襯相映。《憶江南》將詩詞所蘊(yùn)藏的悠遠(yuǎn)意境與中西樂器融合的音樂色彩相得益彰,以音樂喚醒詩詞,用歌聲致敬經(jīng)典,向世人展示出中國(guó)民族音樂文化的神韻。本文著力探察《憶江南》中國(guó)化室內(nèi)樂的體裁特性、詞樂交融的結(jié)構(gòu)特征和意境營(yíng)造手法,依據(jù)文人詞調(diào)音樂的特性以及漢語和音樂的關(guān)聯(lián),從音色融合和節(jié)奏律動(dòng)等方面審視白居易《憶江南三首》與劉灝《憶江南》之間的交感輝映關(guān)系。

一、《憶江南》的體裁特性

室內(nèi)樂《憶江南》采用中國(guó)化室內(nèi)樂形式,具有一定的新意。為了更好地認(rèn)知該作在體裁方面的獨(dú)特性,有必要對(duì)室內(nèi)樂體裁在中國(guó)的發(fā)展歷程作一番梳理。

1.室內(nèi)樂“中國(guó)化”歷程

20世紀(jì)初期,中國(guó)作曲家開始從事整理古譜和傳譜,改編移植重奏作品。30年代,作曲家嘗試寫作小型重奏作品,隨后開始探索研究西方室內(nèi)樂體裁。60年代,植根于中國(guó)傳統(tǒng)小型器樂合奏,借鑒西方室內(nèi)樂體裁形式,采用多樣化的樂隊(duì)編制和表演形式,將中西技法和創(chuàng)作觀念融為一體的民族室內(nèi)樂作品逐漸登上歷史舞臺(tái)。

民族室內(nèi)樂創(chuàng)作最具代表性和影響力的當(dāng)屬胡登跳先生。他于20世紀(jì)60年代確立了中國(guó)民族室內(nèi)樂的新體裁——“絲弦五重奏”。“絲弦五重奏”引發(fā)了作曲家對(duì)于民族室內(nèi)樂創(chuàng)作的探索與思考,促發(fā)了室內(nèi)樂創(chuàng)作的激情,開創(chuàng)了中國(guó)民族室內(nèi)樂發(fā)展的新紀(jì)元。《躍龍》是經(jīng)典的絲弦五重奏作品,作曲家胡登跳采用揚(yáng)琴、二胡、琵琶、古箏和柳琴五件各具特色的中國(guó)民族樂器,在演奏的過程中融入無歌詞的女聲二部哼唱,由演奏者自彈自唱,烘托舞臺(tái)氣氛、音樂意境深遠(yuǎn)。《躍龍》吸收戲曲中的幫腔,是將人聲融入室內(nèi)樂創(chuàng)作的典范。

“1980年代的‘新潮音樂’涌現(xiàn)了一大批具有前衛(wèi)風(fēng)格的令人耳目一新的民樂重奏作品。”其中,也出現(xiàn)了器樂與聲樂結(jié)合的重奏作品,如《圭一》(劉湲,為古琴、簫和男聲而作,1987),《憶吹簫》(楊青,為簫、古琴和女聲而作,1995)等。21世紀(jì)前后,當(dāng)代民族室內(nèi)樂應(yīng)運(yùn)而生,作曲家嘗試創(chuàng)作中國(guó)民族樂器與西洋樂器結(jié)合的重奏音樂,如《玄黃》(唐建平,為一支竹笛和八把大提琴的九重奏,1994),《菩提Ⅳ》(徐孟東,為簫、長(zhǎng)笛、單簧管、小提琴、中提琴、大提琴等九件樂器而作,2005),混合室內(nèi)樂《喚起記憶的聲響Ⅱ》(秦文琛,為伽倻琴、笙、黑管、大提琴、吉他和打擊樂而作,2008)等。

與當(dāng)代民族室內(nèi)樂的樂隊(duì)編制和表演形式有所不同的是,作曲家劉灝將中國(guó)傳統(tǒng)音樂語匯及思維運(yùn)用與作品中,采用中西樂器結(jié)合的樂隊(duì)編制,將古老的中國(guó)樂器琴、笙和磬,與西方樂器手風(fēng)琴對(duì)話;并且在器樂重奏的基礎(chǔ)上融入聲樂吟唱古詞,展現(xiàn)了詩樂一體的藝術(shù)特征。詞樂交融的合奏形式具有語言表述詩化、藝術(shù)審美高遠(yuǎn)的特點(diǎn),《憶江南》是室內(nèi)樂在表現(xiàn)形式與文化表達(dá)上中國(guó)化的成果。

2.《憶江南》的聲部關(guān)系

作品以文人音樂為基調(diào),曲調(diào)古樸典雅,蘊(yùn)涵了中國(guó)文人音樂特有的文化表現(xiàn)方式,以詞樂交融的音樂語匯描摹江南地區(qū)的人文風(fēng)物,彰顯江南地區(qū)深厚的藝術(shù)底蘊(yùn)。在樂隊(duì)編制中,古琴屬于絲弦類樂器,具有空靈悠遠(yuǎn)、余音繞梁的點(diǎn)狀音色特征。笙和手風(fēng)琴同屬簧片發(fā)聲的樂器,演奏的旋律具有連綿起伏、氣息悠長(zhǎng)的線狀音色特征。下文中,筆者精選了兩個(gè)片段,通過剖析《憶江南》聲部的旋律特征,細(xì)致地分析不同聲部之間細(xì)膩深入的交融與對(duì)話關(guān)系,以此說明作曲家在創(chuàng)作時(shí),并沒有以“聲樂+伴奏”的織體來安排聲部之間的關(guān)系,而是采用詞樂交融的藝術(shù)手法,呈現(xiàn)作品中國(guó)化室內(nèi)樂的體裁特性。

作品的引子、主部、第一插部和尾聲部分都采用了中國(guó)傳統(tǒng)五聲調(diào)式F宮調(diào),只有第二插部(華彩)的第一部分轉(zhuǎn)調(diào)至bA宮。宮調(diào)式具有明朗的音樂色彩,與詞作寬廣而深遠(yuǎn)的音樂意境相融合。作品的引子采用了古琴聲部與手風(fēng)琴聲部的交融與對(duì)話。古琴聲部充分發(fā)揮其虛實(shí)結(jié)合的點(diǎn)狀音色特質(zhì),由泛音演奏技巧引出實(shí)音的主題旋律;手風(fēng)琴聲部則是采用模仿式復(fù)調(diào)的寫作手法,在古琴聲部的長(zhǎng)音和空拍處,用輕柔的線性旋律與之深情地對(duì)話。兩個(gè)聲部不僅發(fā)揮了各自樂器的音色特性,而且突出表現(xiàn)了中西樂器和而不同的藝術(shù)特征,在線性抒情與點(diǎn)狀意境交織的聲音形態(tài)中,展現(xiàn)了中西音樂融合的獨(dú)特魅力。

詞樂交融主要表現(xiàn)在作品的主部,主部是由男高音、笙、手風(fēng)琴和打擊樂四個(gè)聲部共同構(gòu)成的多聲部織體結(jié)構(gòu)。每個(gè)聲部都相對(duì)獨(dú)立和個(gè)性化,作曲家采用多樣化的復(fù)調(diào)音樂手法,突出樂器和人聲的特性,使聲部之間互相配合、交織、融合、分離,在音響色彩和音樂意境上具有創(chuàng)新性,在室內(nèi)樂體裁多元化發(fā)展方面具有獨(dú)特的藝術(shù)價(jià)值。

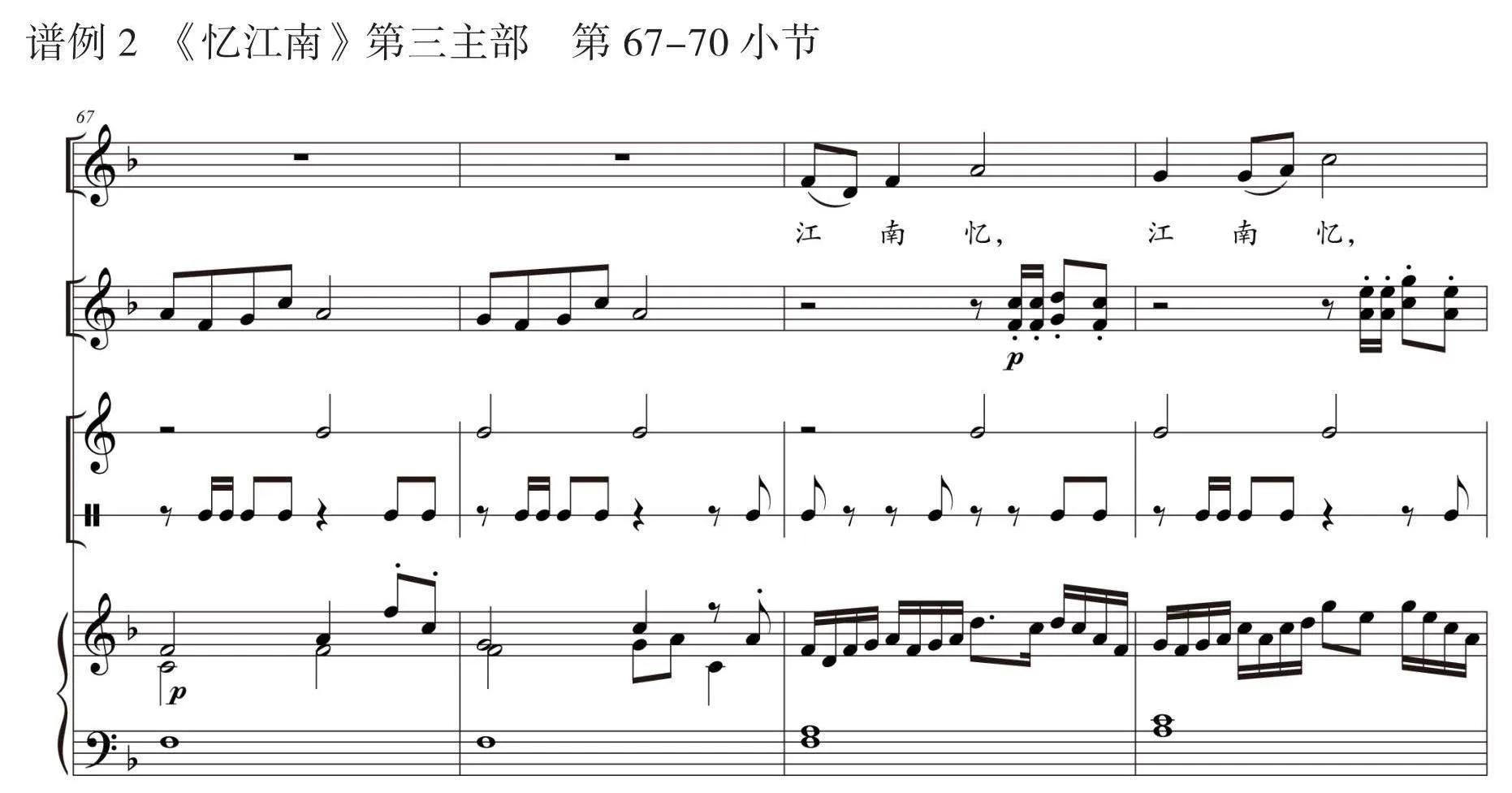

下例中第三主部的引入由笙聲部先現(xiàn)古詞吟唱的旋律構(gòu)成;手風(fēng)琴聲部在重拍上,為笙聲部增強(qiáng)和聲效果,并填充豐富其長(zhǎng)音部分,與笙的旋律形成倒影;打擊樂聲部用活潑的弱起后十六節(jié)奏點(diǎn)綴笙聲部悠揚(yáng)的旋律線,增強(qiáng)旋律的動(dòng)感,三個(gè)聲部共同構(gòu)成的連接句引入情深意切的第三主部。第三主部由四個(gè)聲部構(gòu)成,每個(gè)聲部都充分發(fā)揮了樂器的音色和演奏特性。手風(fēng)琴聲部演奏由十六分音符構(gòu)成的悠長(zhǎng)而流動(dòng)的線狀旋律線,笙聲部采用跳躍的頓音技巧點(diǎn)綴潤(rùn)飾男高音聲部的長(zhǎng)音部分,靈動(dòng)的打擊樂作為固定的節(jié)奏型鋪墊。在三個(gè)聲部和諧的配合中,融入男高音聲部深情的古詞吟唱。男高音和手風(fēng)琴聲部采用支聲復(fù)調(diào)的手法,手風(fēng)琴聲部起到了加花潤(rùn)飾男高音聲部旋律骨干音的作用,使旋律更為華麗流暢、富有動(dòng)感。隨著手風(fēng)琴聲部如波浪般層層推動(dòng)的分解和弦,使詞調(diào)吟唱的音樂情緒更為深切而高漲,推向作品的高潮部分。

在“為人民綻放”——國(guó)家藝術(shù)基金設(shè)立10周年優(yōu)秀小型節(jié)目展演中,室內(nèi)樂《憶江南》融合采用了“詩樂舞”三位一體的舞臺(tái)表演形式。作曲家在運(yùn)用中西樂器合奏,并融入古詞吟唱的基礎(chǔ)上,又增加了江南古典舞蹈,使作品兼具突出的舞臺(tái)表現(xiàn)力和藝術(shù)感染力,也有絕佳的欣賞性和可聽性。這部作品集學(xué)術(shù)性、藝術(shù)性和欣賞性為一體,推動(dòng)了當(dāng)代中國(guó)化室內(nèi)樂體裁多元融合創(chuàng)新發(fā)展。

二、《憶江南》的結(jié)構(gòu)特征

室內(nèi)樂《憶江南》將音樂結(jié)構(gòu)與詩詞結(jié)構(gòu)相結(jié)合,作曲家將中國(guó)詩性文化內(nèi)涵融入音樂作品創(chuàng)作。白居易《憶江南三首》是作曲家構(gòu)思《憶江南》的曲式結(jié)構(gòu)和旋律發(fā)展的主要線索,為這部音樂作品注入了故事情節(jié)和音樂意境。

白居易《憶江南三首》的原文如下:

其一 江南好,風(fēng)景舊曾諳。日出江花紅勝火,春來江水綠如藍(lán)。能不憶江南?

其二 江南憶,最憶是杭州。山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭。何日更重游?

其三 江南憶,其次憶吳宮。吳酒一杯春竹葉,吳娃雙舞醉芙蓉。早晚復(fù)相逢!

白居易晚年在洛陽時(shí),常懷念出任杭州、蘇州刺史的生活,于是在花甲之年創(chuàng)作了《憶江南三首》。這部詞作是聯(lián)章體結(jié)構(gòu),三首詞的主旨相同,主題都在追憶江南的美好往事,但是每首在內(nèi)容上具有獨(dú)立性:首篇描繪江南春色,借景抒情;次篇描述杭州象征性的物像,詠物傳情;末篇描繪蘇州的竹葉美酒和美人的曼妙舞姿,傳達(dá)了作者的江南人文情懷。

1.《憶江南》的結(jié)構(gòu)意圖

室內(nèi)樂《憶江南》引用《憶江南三首》的聯(lián)章體結(jié)構(gòu),采用A-B-A-C-A的回旋曲式結(jié)構(gòu),主部和插部在樂段循環(huán)交替間,互相對(duì)比發(fā)展,引子和尾聲采用相同的素材遙相呼應(yīng)。

作品引子部分意在描繪“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍(lán)”的江南絕美春色。古琴聲部泛音與實(shí)音音色的虛實(shí)對(duì)比,塑造了虛實(shí)相生的音樂意境;手風(fēng)琴聲部如江面波浪般流動(dòng)的旋律作為主部旋律的先現(xiàn),為主部作鋪墊。

作曲家將《憶江南三首》吟唱置于由樂段構(gòu)成的主部,樂段結(jié)構(gòu)完整,是收攏性的段落。三個(gè)主部的音樂素材和調(diào)性相同、篇幅相近,具有統(tǒng)一主題、貫穿全曲的作用,主部與詞作的結(jié)構(gòu)、情感和意境相對(duì)應(yīng)。白居易把江南的一草一木、一山一水、人物和情感表達(dá)在詩詞中,主部意在表達(dá)詩詞中的情感內(nèi)涵,贊美江南的絕美景致,追憶江南的人文風(fēng)物,抒發(fā)自己的江南情懷。

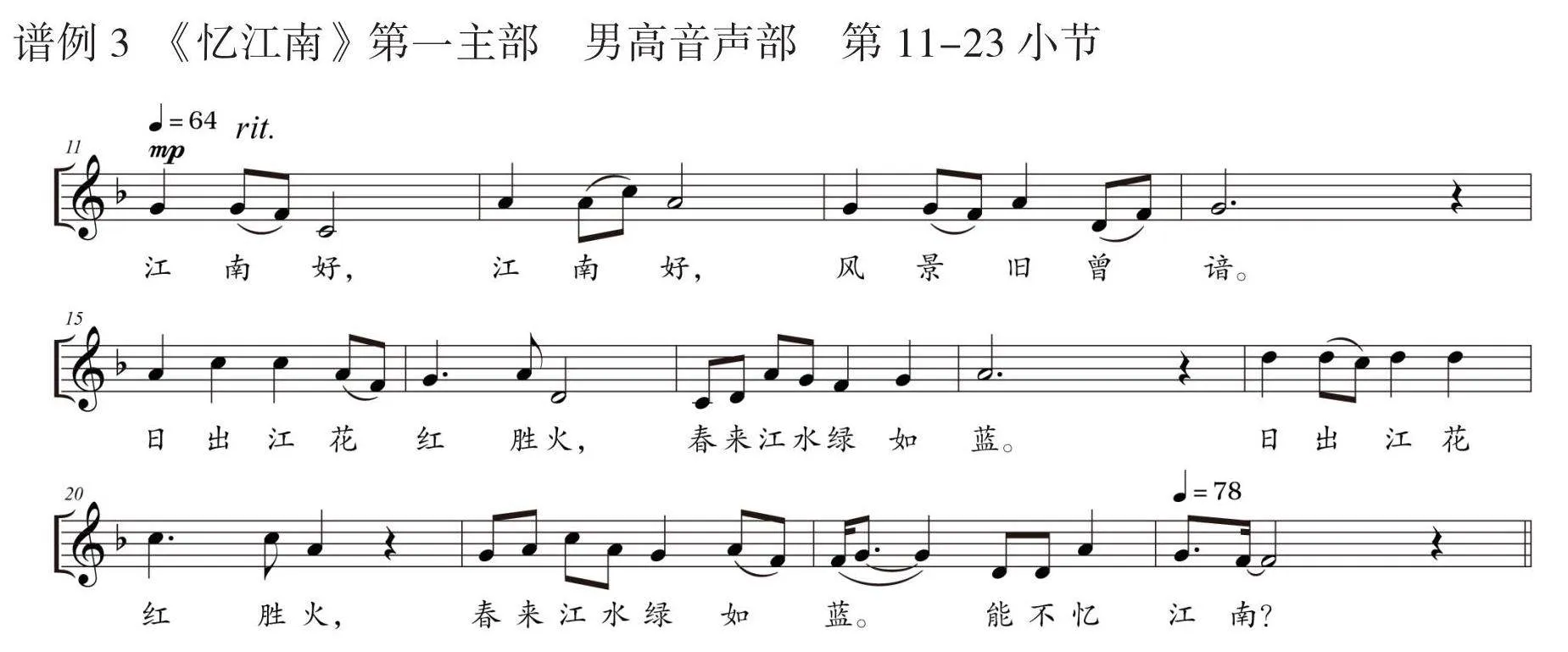

詞作《憶江南》從結(jié)構(gòu)和句式兩個(gè)方面來說,采用三五七言相間的形式,全篇是奇數(shù)句,每句字?jǐn)?shù)不等,具有搖曳多姿之美。其中兩句七言對(duì)偶句,一改前兩句所形成的緊促局面,使得此調(diào)的聲情趨于和婉,而且也將全篇的韻位得以疏密安排。以第一主部為例,作曲家在原詞調(diào)的基礎(chǔ)上,變化重復(fù)三言和七言,采用具有對(duì)比功能的樂節(jié)重復(fù)唱詞,拓展原詞調(diào)三五、七七、五的句式布局,使樂段結(jié)構(gòu)成為具有陳述、發(fā)展、再推進(jìn)(引入插部)作用的三個(gè)樂句。第一主部共有三個(gè)樂句:第一句“三三五”(2+2個(gè)小節(jié)),第二句“七七”(2+2個(gè)小節(jié)),第三句“七七五”(2+3個(gè)小節(jié))。樂段的結(jié)構(gòu)布局一方面強(qiáng)調(diào)和感嘆唱詞的意義,另一方面不僅保留原詞作的字?jǐn)?shù)、句數(shù)、對(duì)偶的格律美,而且用符合聲調(diào)規(guī)律又豐富變幻的旋律線條描繪詞意,使曲調(diào)更為婉轉(zhuǎn)深情。

作曲家將具有發(fā)展和對(duì)比作用的中西樂器重奏部分作為插部,利用笙和手風(fēng)琴的炫技性演奏技法和音樂語匯來訴說語言未能表達(dá)的言外之意。插部與主部主題在交替中,發(fā)揮了對(duì)比、展開、連接、引入等功能。詞與樂的有機(jī)結(jié)合在作品結(jié)構(gòu)構(gòu)成中起到了重要的作用。

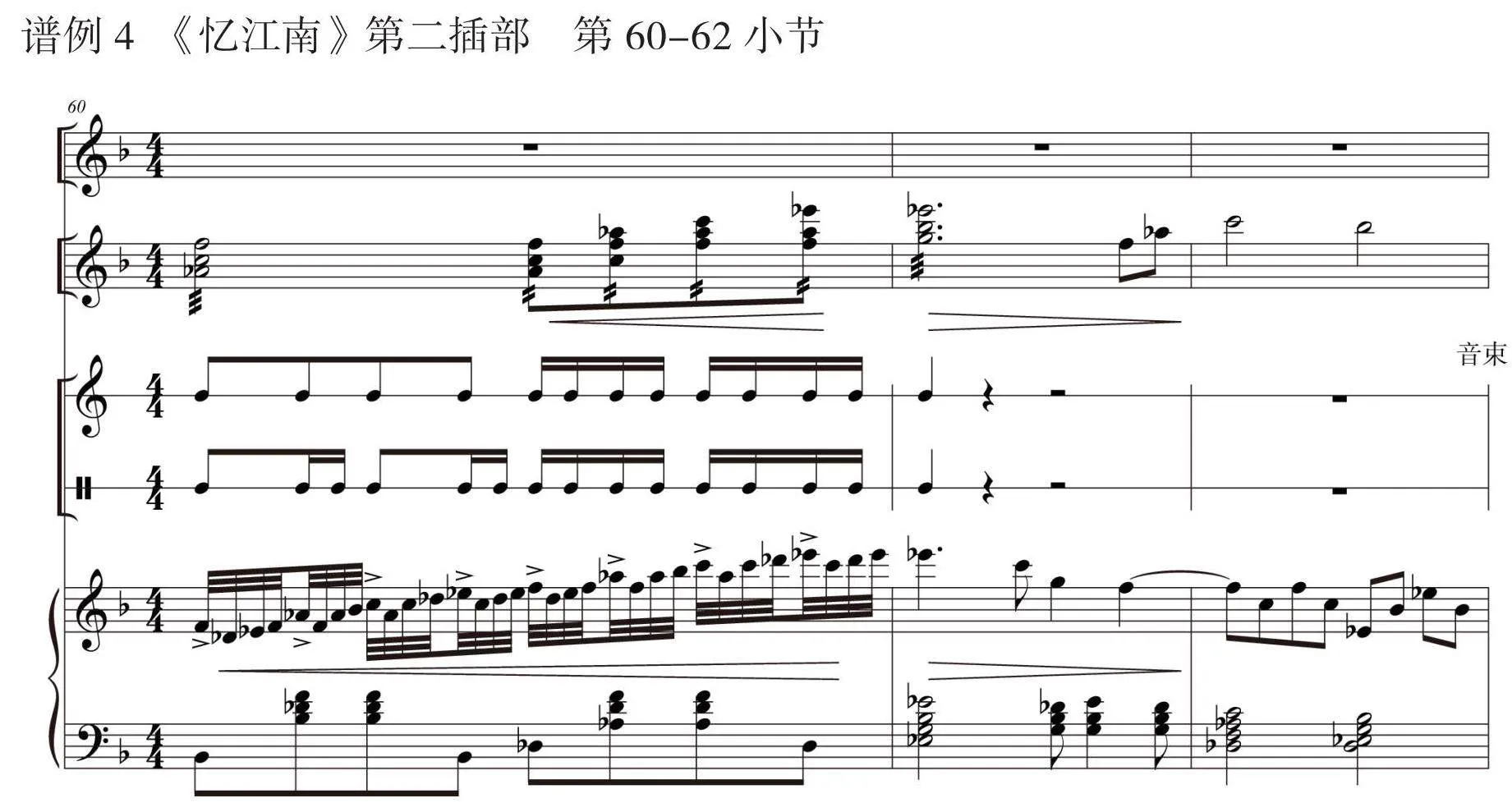

其中,第二插部通過轉(zhuǎn)調(diào)進(jìn)行發(fā)展,是具有炫技性和華彩性的樂段,轉(zhuǎn)調(diào)至F宮上行小三度的bA宮。全曲的高潮部分在其第2-3樂句,節(jié)拍在4/4、3/4和2/4間轉(zhuǎn)換,使旋律更為自由而流暢。譜例4的手風(fēng)琴聲部快速演奏三十二分音符圍繞六級(jí)和弦模進(jìn)上行,極富華彩絢麗的音響效果,笙聲部與之互相襯托配合,使情緒表達(dá)更為熱情高漲。第二插部采用轉(zhuǎn)調(diào)和炫技性演奏技法在強(qiáng)調(diào)主部主題的同時(shí),隨著樂段的進(jìn)行,將情緒層層推向高潮。尾聲部分將主部與插部的材料加以綜合,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)主題樂思貫穿和統(tǒng)一整部作品的結(jié)構(gòu)。

2.《憶江南》的曲體布局

室內(nèi)樂《憶江南》曲式結(jié)構(gòu)規(guī)整,主部與詞作的內(nèi)容意境和情感內(nèi)涵相互對(duì)應(yīng),插部衍生發(fā)展主題樂思,將語言未能表達(dá)的情感和意境用中西樂器的音樂語匯來表達(dá)和塑造。器樂演奏貫穿全曲,古琴、手風(fēng)琴、笙和打擊樂聲部豐富的織體,在樂段發(fā)展中起到了塑造音樂意境、引領(lǐng)和烘托主題樂思、連接樂段和樂句的作用;主部的詞調(diào)吟唱起到了統(tǒng)一主題思想、講述故事情節(jié)的作用。作曲家精心安排聲部織體、布局曲式結(jié)構(gòu),使作品不僅充分發(fā)揮樂器的演奏特性和音色特征,用樂器的音響色彩塑造音樂意境;在詞樂反復(fù)回旋的交融中,將情感表達(dá)推向高潮。作品的聲部織體、曲式結(jié)構(gòu)和情感表達(dá)體現(xiàn)了詞與樂的完美交融。

作曲家劉灝在構(gòu)思設(shè)計(jì)室內(nèi)樂《憶江南》的音樂結(jié)構(gòu)時(shí),最大限度地遵循和保留了原詞作的結(jié)構(gòu)和意境。《憶江南三首》三首詞各自獨(dú)立,而且以并列的形式共同抒發(fā)江南情懷。與之相對(duì)應(yīng)的,室內(nèi)樂《憶江南》將詩詞置于主部,以主部二次“回旋”的形式,呈現(xiàn)三段并立、層層遞進(jìn)的結(jié)構(gòu)特征,并且運(yùn)用相同的主題素材呈現(xiàn)。作品在不破壞詞作聯(lián)章體結(jié)構(gòu)的前提下,加入“插部”,給中西樂器交融以獨(dú)立展開樂思的空間。精心巧妙的結(jié)構(gòu)不僅還原再現(xiàn)了詩詞原本的深遠(yuǎn)意境,而且用中西器樂的優(yōu)美旋律作為媒介,引領(lǐng)欣賞者步入中國(guó)古典詩詞的新意象,賦予傳統(tǒng)詞樂以時(shí)代新聲。

三、《憶江南》的音樂意境

“古代詩文都以吟唱或歌唱方式傳播,由此造就了詩歌和音樂之間彼此內(nèi)置、相互映照的親緣性。”文人音樂以琴歌、琴曲、詞調(diào)音樂等創(chuàng)作形式,表現(xiàn)了文人士大夫的世界觀、價(jià)值觀和人生觀,包括其情感生活以及理想抱負(fù),是中國(guó)傳統(tǒng)音樂文化的重要組成部分。詞調(diào)音樂是文人音樂的載體之一,詞本身具有音樂性,是文人階層創(chuàng)作和表演的形式。文人音樂在唐代強(qiáng)調(diào)個(gè)體價(jià)值及意義的追求,白居易是唐代文人音樂的代表人物之一。《憶江南三首》借物象表達(dá)作者對(duì)江南風(fēng)物的追憶和對(duì)江南文化的贊美,作者將個(gè)人對(duì)于生命的感悟和感慨之情注入作品的深遠(yuǎn)意境中。

室內(nèi)樂《憶江南》探索文人詞調(diào)音樂《憶江南三首》的當(dāng)代化演繹,作品不僅創(chuàng)新音樂表演形式,呈現(xiàn)了詞作的音樂結(jié)構(gòu),且進(jìn)一步營(yíng)造了其音樂意境,表達(dá)了作者內(nèi)心深厚的江南情懷。作曲家在音色速度、節(jié)奏節(jié)拍和音樂處理等方面根據(jù)詞作的意境,作了巧妙設(shè)計(jì)與精心布局,使詩境與音樂意境相貼合,再現(xiàn)唐代大文豪對(duì)于江南人文風(fēng)物的理解和詮釋。

1.音色融合中的意境營(yíng)造

“音樂的原始要素是和諧的聲音。” 和諧是中國(guó)美學(xué)源頭中重要的哲學(xué)范疇。室內(nèi)樂合奏中的音色追求和諧,構(gòu)成和諧的主要聲音要素是樂音,樂音來源于聲音構(gòu)成的形式。室內(nèi)樂作品聲部之間的關(guān)系講究和而不同,追求和諧的同時(shí)表現(xiàn)個(gè)性化的特征。

室內(nèi)樂《憶江南》的樂隊(duì)編制包括五個(gè)聲部,分別是男高音、古琴、三十二簧笙、手風(fēng)琴、打擊樂(磬、音束、木魚、三角鐵)。五個(gè)聲部的發(fā)音方式各不相同,具有鮮明的個(gè)性。絲弦樂器“琴”和石制樂器“磬”都是源自于我國(guó)的古老樂器,古琴的音色空靈,伴隨著磬古樸深沉的音色,兩件樂器都有余音繞梁的音色特征。古琴與磬聲部中的余音和空拍休止處的留白,塑造了“此時(shí)無聲勝有聲”的弦外之意,營(yíng)造了文人音樂“虛實(shí)相生”的音樂意境。兩件樂器合奏的音色古老而悠遠(yuǎn),體現(xiàn)出詞作回憶往昔的主題意境,見譜例1。

作曲家運(yùn)用聲部音色、音區(qū)、音量之間的內(nèi)在的聯(lián)系,采用復(fù)調(diào)手法和豐富變幻的節(jié)奏,使聲部之間達(dá)到了音色和諧之美。男高音聲部娓娓道來,猶如詞人在深情訴說,伴隨著中西樂器的柔美音色,描繪江南春色的美好景象。第一主部中,男高音聲部大部分的旋律線處在中音區(qū),在具有江南風(fēng)格特點(diǎn)的旋律進(jìn)行中依字行腔,吟唱速度緩慢,音色深沉而醇厚,具有穿透力和感染力,好似一位老人在緩緩講述往日的故事,與白居易創(chuàng)作《憶江南三首》時(shí)的形象與心境十分吻合。

與之緊密配合的手風(fēng)琴聲部采用音程和柱式和弦在低音聲部襯托男高音聲部的旋律線;并運(yùn)用模仿復(fù)調(diào)手法,在中音區(qū)演奏線性旋律與男高音聲部之間互相對(duì)話交流,在音色、音量和情緒上互相傳遞。笙聲部在男高音聲部長(zhǎng)音時(shí),采用中音區(qū)的四度音程,潤(rùn)飾手風(fēng)琴的線狀旋律線。手風(fēng)琴和笙同屬簧片發(fā)聲的樂器,雖然演奏方法不同,但是在音色上和諧統(tǒng)一,兩個(gè)聲部縱向采用明亮的和聲色彩,橫向運(yùn)用級(jí)進(jìn)和小跳結(jié)合構(gòu)成的線狀旋律線,在柔美綿長(zhǎng)的音色中描畫出日出陽光映襯下波光粼粼、連綿不斷的“紅勝火”“綠如藍(lán)”的春江。

男高音、手風(fēng)琴和笙聲部縱向織體、音色和情感的交融,動(dòng)靜相宜的層次感,體現(xiàn)出中西樂器音色與詩詞吟唱的融合度,也表現(xiàn)出東西方文化交融的魅力。

2.節(jié)奏律動(dòng)中的意境營(yíng)造

室內(nèi)樂《憶江南》將詞作的斷句、吟誦的語氣、詞人的情感體現(xiàn)在主部的節(jié)奏和節(jié)拍中。詩詞的句式具有內(nèi)在的節(jié)奏感,《憶江南三首》的節(jié)奏律動(dòng)表現(xiàn)在字?jǐn)?shù)和音步(句式內(nèi)部的字詞組織)。音步對(duì)于斷句起到了決定性的作用,決定了作品的基本律動(dòng)。作曲家根據(jù)《憶江南三首》的斷句法,設(shè)計(jì)室內(nèi)樂《憶江南》主部的節(jié)拍規(guī)律和節(jié)奏律動(dòng)。

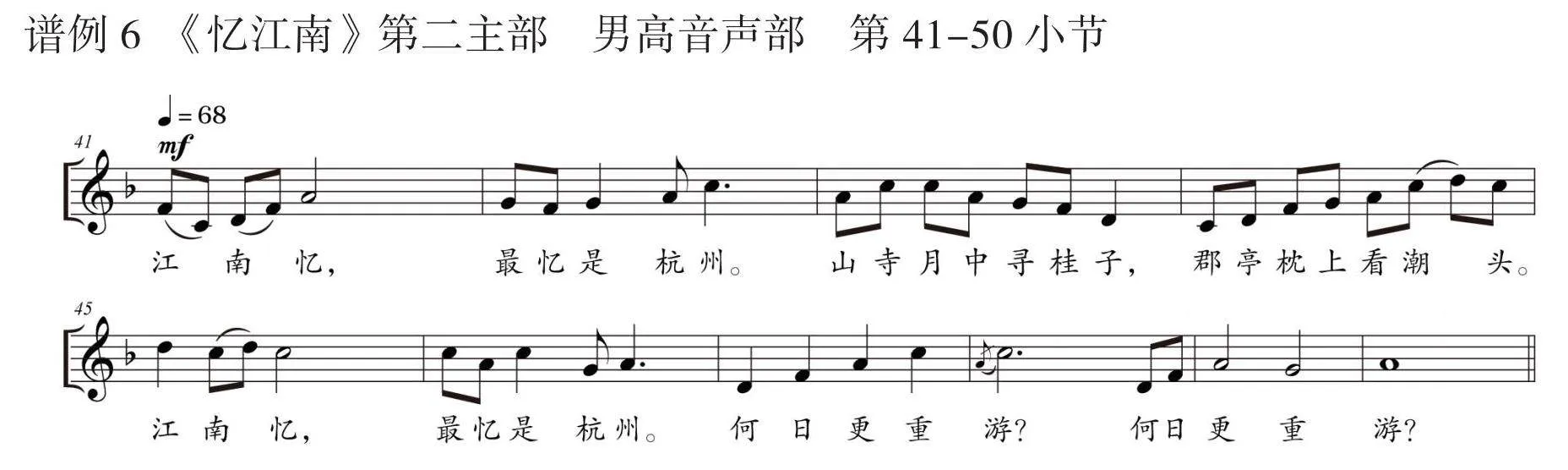

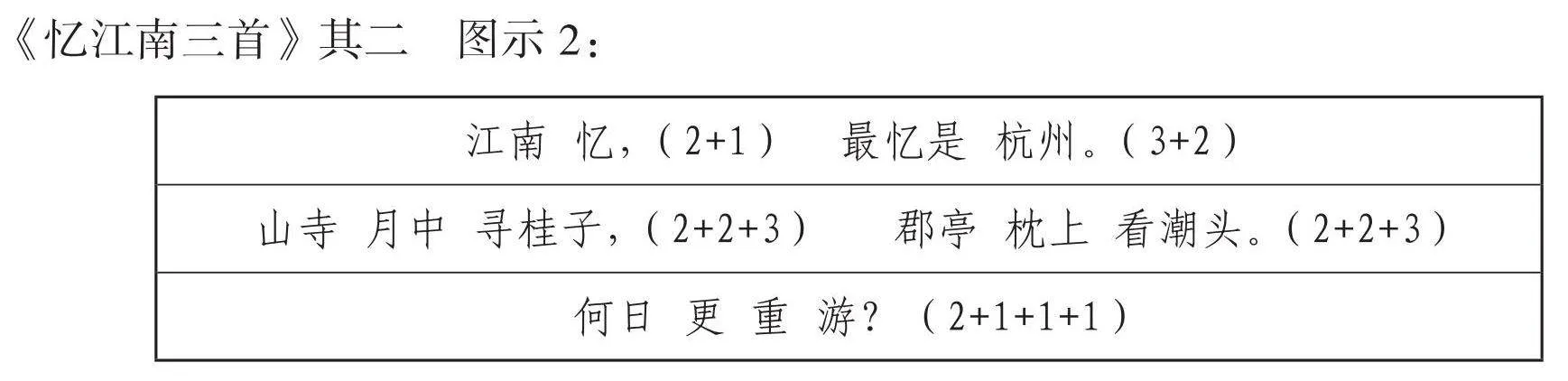

《憶江南三首》屬于令詞調(diào),每一篇都是二十七個(gè)字,體式為“三+五+七+七+五”,兩句一韻,五句三平韻,不可換韻,平韻表現(xiàn)了細(xì)膩舒緩的情感。詩詞的節(jié)奏稱為音步,見圖示2,“1”為單音步,“2”為雙音步,“3”為三音步,相當(dāng)于節(jié)拍內(nèi)的節(jié)奏組合。作品的節(jié)奏律動(dòng)與詩詞統(tǒng)一,每個(gè)樂句的第一個(gè)音處在節(jié)拍規(guī)律的強(qiáng)拍,與之相對(duì)應(yīng)的,詞作中斷句的第一個(gè)字也都置于節(jié)拍的強(qiáng)拍,音步的第一個(gè)字處在強(qiáng)拍或次強(qiáng)拍。作曲家采用依字行腔的手法,將音與音之間用經(jīng)過音來連接,使旋律線更為自然而流動(dòng)。韻腳用長(zhǎng)音來表現(xiàn),一方面表現(xiàn)詞作的斷句,突出押韻;另一方面加強(qiáng)語氣,豐富情感的表現(xiàn)力。

《憶江南三首》三首詞作的情感表達(dá)層層遞進(jìn):其一尾句“能不憶江南”是贊美之情,其二“何日更重游”含有深切之情,其三“早晚復(fù)相逢”表達(dá)了追憶之情,情感的節(jié)奏推進(jìn)愈演愈烈,逐漸推向高潮。如前面的譜例6,第二主部的節(jié)奏組合充分表達(dá)了詞人期待重游江南的深切情感。作曲家將詞的尾句“何日更重游”作變化重復(fù),變化的是節(jié)奏、旋律線和音樂處理:尾句第一次出現(xiàn)是四分音符和附點(diǎn)二分音符組合,配合著三度跳進(jìn)上行的旋律線,結(jié)合漸強(qiáng)的力度處理,使歌者能夠充分表現(xiàn)出激昂的語氣,似乎是一句問句,也是一句感嘆句,充滿了感慨之情;反復(fù)時(shí),變化為弱起八分音符、二分音符和全音符組合,隨著節(jié)奏進(jìn)行演唱速度漸漸放慢,旋律線作二度下行與上行的回旋,結(jié)合弱起和漸弱的力度處理,歌者在語氣中透露著一絲無可奈何,表現(xiàn)出對(duì)江南深深的眷戀之情,更有意猶未盡之意。室內(nèi)樂《憶江南》將詞調(diào)內(nèi)在的節(jié)奏律動(dòng)和音樂意境完美地呈現(xiàn)在音樂作品中,展現(xiàn)了作品詞樂交融的律動(dòng)之美。

室內(nèi)樂《憶江南》是具有社會(huì)影響力和思想引領(lǐng)作用的當(dāng)代優(yōu)秀藝術(shù)作品,兼具歷史意義和當(dāng)代價(jià)值。作品植根于傳統(tǒng),追尋中國(guó)傳統(tǒng)文化的聲音屬性,采用詞樂交融的形式,將演奏者和觀賞者都帶入歷史的情境,沉浸于古詩詞表現(xiàn)的情感世界,在觀演中不自覺地共情和鳴。作品繼承了中國(guó)詩性文化的精神內(nèi)涵,從作品的體裁、結(jié)構(gòu)、風(fēng)格和立意等方面都充分展示了中國(guó)古典詩詞與音樂融合的藝術(shù)魅力。作品不僅放大了古詩詞所承載的情感張力,還以創(chuàng)新思維賦予傳統(tǒng)詩詞以現(xiàn)代氣息。

作曲家劉灝力圖呈現(xiàn)的是“人民可聽、可唱、可共情的主旋律”。近年來,他的民族音樂作品(如《江河風(fēng)月》《聽山》《輕棹染苔》《水墨姑蘇》)展現(xiàn)了豐富多彩的傳統(tǒng)民間音樂,既有濃郁的民族風(fēng)格,又有強(qiáng)烈的時(shí)代氣息,推動(dòng)民族音樂創(chuàng)新發(fā)展。劉灝的音樂創(chuàng)作源于對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化執(zhí)著的追求與熱愛,他的作品中也透露出傳統(tǒng)文化對(duì)他的深遠(yuǎn)影響。他探索當(dāng)代審美意識(shí)的藝術(shù)品格,突破西方技術(shù)和形式的框架,探究傳統(tǒng)音樂文化的創(chuàng)新性發(fā)展,從而使音樂作品符合當(dāng)代審美情趣,體現(xiàn)出文化傳承的連續(xù)性和創(chuàng)新性。期待作曲家劉灝創(chuàng)作出更多像《憶江南》這樣兼具文學(xué)性、藝術(shù)性、表演性和觀賞性的藝術(shù)精品,呈現(xiàn)給時(shí)代,呈現(xiàn)給人民。

參考文獻(xiàn):

【1】沈亞丹:《寂靜之音——漢語詩歌的音樂形式及其歷史變遷》,上海人民出版社2007年版。

【2】李西安 趙冬梅:《漢族語言與漢族旋律研究》,現(xiàn)代出版社2021年版。

桂好好:上海師范大學(xué)音樂學(xué)院揚(yáng)琴專業(yè)教師。