豬器官移植帶來的啟示

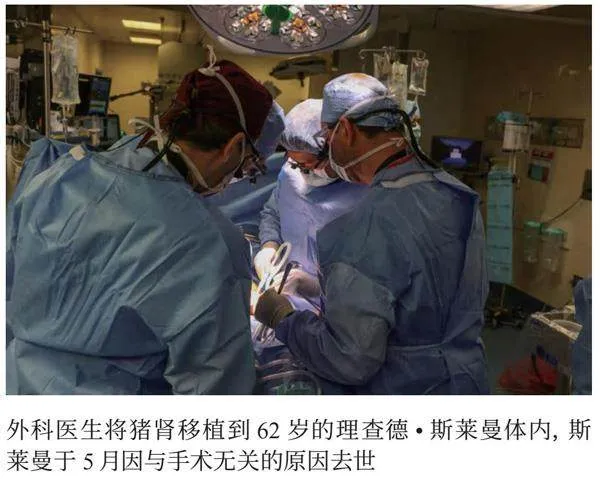

2024年5月11日,全球首例豬腎移植患者、62歲的非裔美國人理查德·斯萊曼(Richard Slayman)去世——距移植手術不到兩個月,早于醫生預期。當然,這一存活時間與首批豬心臟移植患者的一致——這兩名患者均在移植約兩個月后死亡。

美國紐約大學的移植外科醫生羅伯特·蒙哥馬利(Robert Montgomery)表示,上述3名異種移植者的存活時間都相對較短,這表明這些開創性的跨物種器官移植“并未如我們根據靈長類動物實驗結果所預測的那般成功”。

但3例豬器官移植手術給沒有選擇的絕癥患者帶來了希望。研究人員表示,他們從案例中吸取了寶貴的經驗教訓,包括患者需要的藥物類型,以及豬器官必須接受多少檢測等各方面的問題。蒙哥馬利表示:“這不是無法解決的問題。取得如此大的進展讓我很受鼓舞。”

《自然》(Nature)雜志采訪了操刀異種移植的外科醫生,詢問其迄今為止學到的新知識以及業界對該領域未來發展的看法。

緩解短缺

由于合適的人體器官長期短缺,將其他物種的器官移植用于人體,即異種移植,一直是外科醫生想要實現的愿景。科學家已將豬作為器官供體,部分原因是它們的器官大小和解剖結構與人類的相似。

一些非人類靈長類動物接受了豬器官移植,實驗數據令人倍感鼓舞:2023年發表的一項研究報告稱,5只猴子在接受移植豬腎后都存活了1年以上。

首次將異種器官移植給活著的人的嘗試發生于2022年,當時57歲的大衛·貝內特(David Bennett)接受了豬心臟移植,并在手術后存活了60天。第二例手術患者勞倫斯 · 福塞特(Lawrence Faucette)于2023年接受豬心臟移植后,存活40天。

穆罕默德·穆希丁(Muhammad Mohiuddin)是美國馬里蘭大學醫學院的外科醫生,曾參與兩次豬心臟移植手術的護理工作。他列舉了貝內特死亡的幾種可能原因。貝內特在去世前幾周感染了疾病,因此醫生為其提供了免疫增強療法,該療法由來自數千名捐贈者的混合抗體組成。科學家后來發現,其中一些抗體對豬器官產生了反應,換言之,免疫增強治療或許加劇了貝內特的免疫排斥。自那以后,穆希丁就與當地血庫合作,并開發出篩選反應性抗體的方法。

貝內特沒能存活多久的另一個可能原因是移植心臟潛伏著一種名為豬巨細胞病毒的病原體——病毒被激活,然后損害心臟。穆希丁表示,貝內特去世后,工作人員在移植器官里發現了該病毒,但移植手術前的檢測卻未見其蹤跡,這表明必須使用更靈敏的檢測方法來篩查器官。

同情使用

所有送到活人身上的異種移植器官都獲得了美國食品藥品管理局(FDA)的“同情使用”批準。該批準只適用于極少數情況,即患者生命受到威脅且無其他治療方法。穆希丁指出,接受此類治療的患者往往比等待移植名單上的普通病人病情嚴重很多,因此難以確定不良結果由手術導致還是源于接受移植者的健康狀況不佳。這也是為什么一些研究人員一直敦促FDA開始對該手術進行臨床試驗,以便系統性評估其性能。

例如,首位豬腎移植接受者理查德·斯萊曼于2024年5月去世,其健康狀況不佳似乎是導致他死亡的主要原因。波士頓麻省總醫院的一位外科醫生也是該移植手術主刀醫生河合達夫(Tatsuo Kawai)向《自然》雜志透露,斯萊曼去世前一天,他的腎臟功能良好,其死亡原因與移植無關;在手術前一年,斯萊曼患上了充血性心力衰竭。

研究人員還在試驗——移植前可以做些什么來最有效地防止器官排斥。蒙哥馬利表示,其中一種技術是對供體豬進行基因修飾,但避免排斥所需的基因編輯次數還遠未能確定。

美國馬薩諸塞州坎布里奇市的一家生物技術公司eGenesis培育了斯萊曼手術所用的供體豬,該公司以創紀錄方式培育出經69處基因編輯的豬,既為避免排斥反應,也為降低器官內潛伏病毒感染接受者的風險。另一方面,弗吉尼亞州布萊克斯堡的Revivicor公司選擇了大約10處基因進行編輯。

在第四次,也就是最新一次活體異種器官移植中,蒙哥馬利團隊嘗試了一種新方法:利用胸腺——一種重要的人體免疫器官—來幫助接受者的免疫系統學會識別豬器官,視其為“自己人”。他們將供體豬胸腺移植至豬腎,后于2024年4月12日將含胸腺的腎移植給54歲的麗莎·皮薩諾(Lisa Pisano)。蒙哥馬利表示,他們使用的豬只做過一次基因改造,這讓豬器官的擴大生產變得更加容易。

蒙哥馬利也指出,還有很多東西需要學習。在一項即將發表的研究以及另一項最近發表于《自然-醫學》(Nature Medicine)雜志的研究中,蒙哥馬利與同事分析了兩名在接受豬心臟移植前就已死亡的人的組織樣本,發現從細胞水平上看,異種移植器官的免疫排斥相較人類捐獻者移植器官的排斥可謂“大不相同”。他們認為,這些發現將幫助研究人員預測免疫排斥反應,并為未來手術制定個性化免疫抑制方案。

資料來源 Nature