日照黑陶燒制技藝:中華瑰寶,匠心傳承

日照黑陶燒制技藝是山東省日照市傳統技藝,歷史悠久,可追溯到新石器時代。它是一種獨特的藝術形式,更是一種文化的傳承。

2013年,日照黑陶燒制技藝被列入山東省第三批省級非物質文化遺產名錄。

古代陶器的巔峰之作

日照不僅是中國黑陶文化之鄉,更是龍山文化的重要發祥地之一,陶文化源遠流長。距今約4500年前的龍山文化遺址出土的文物主要是陶類,這些陶器多以表面透黑的砂質陶和烏黑光亮的細泥質陶為主,有部分磨光黑陶,器表以素面為主,有的飾弦紋、劃紋和縷孔。各類黑陶制品均制作精細、美觀,特別是蛋殼黑陶高柄鏤孔杯,無釉而烏黑發亮,胎薄而質地堅硬,其壁最厚不過1 毫米,最薄處僅0.2毫米,重僅22克,制作工藝之精,被世界考古學界譽為“四千年前地球文明最精致之制作”。

據考證,日照制陶的主要方法為水潤悶窯法,這也是燒制實用性黑色陶器的主要方法之一。在當地,黑陶在1990年前被稱為日照土陶,多為實用性生活器皿,包括黑碗、黑盆、青磚、青瓦等,土陶中的工藝品如泥哨、泥塑等也有記載。1990年以后,日照土陶改稱為日照黑陶,功能也發生了變化,從百姓生活中的灰黑色實用性土陶,發展為高檔黑陶工藝品,如花瓶、人物雕塑等。黑陶的形態也隨之變化,從花盆到花瓶,青磚青瓦到平面浮雕、陶制大缸到大型工藝品、泥哨到各種模制工藝品、雕塑。工藝由簡單的雕刻工藝發展到鏤空、挑點、剔泥、平雕、浮雕等近80種工藝技法。

生長在日照的龍的傳人,為了繼承和發展這一古老的黑陶制作工藝,弘揚燦爛的中國文化,黑陶制作工藝代代相傳。特別是從二十世紀七十年代開始,日照文化、文物等相關部門,著手系統地發掘、研究和開發利用龍山文化黑陶技藝,成立了日照市龍山文化黑陶工藝研究所,集民間和科研機構之大成。至二十世紀八十年代末、九十年代初,日照黑陶技藝的研究也日益成熟,不僅使黑陶藝術瑰寶重現異彩,而且還研古創新,在制作、燒制待方面較前人有了發展與創新。在制作上采用輪制與模制、印壞、灌漿、手塑等方法;在造型上講究美觀、古樸、高雅,形式多樣,各具特色。陶面有浮雕、烤彩,并刻有古字畫等,融古老制陶工藝與現代美術、工藝于一體;在燒制上,一般采用高溫密封窯煙滲碳之法,根據不同要求,可分別掌握達到毛光、烏光、漆光的程度。形成仿制、復制、創新三大系列,仿古、移植、復制、工藝、觀賞、實用等六個類別300多個品種,并已形成規模生產力。

作為龍山文化中最典型的黑陶之一,日照黑陶色如墨,聲如鐘,薄如紙,亮如鏡,硬如瓷,通體漆黑,閃閃發亮,有獨特的審美情趣,帶有原始氣息的古拙的美。正是這種樸素的美,恰恰符合人們追求返璞歸真的時尚,而成為人們欣賞和收藏的精美藝術品。

龍山文化的繼承者

日照黑陶燒制技藝代表性傳承人邢葆東,是日照黑陶邢藝術廠廠長、中國黑陶文化博物館館長、山東省民間文藝家協會副主席、高級技師,曾獲“中國民間工藝美術大師”“中國黑陶藝術大師”“山東手造大工匠”等榮譽。

邢葆東1962年生于河北館陶,自幼隨祖母學習民藝,師承著名藝術家汪易揚、黑陶大師寇維軍先生,致力于黑陶事業復興創新和發展。在研制黑陶技藝、泥料、窯型、燒制、工具(刻制)發明技術上獲重大突破,藝術風格上吸收了中國傳統書法、人物、繪畫、裝飾工藝的藝術精髓,同時進行了一定的創新。造型設計上古今融合,以中國傳統文化、藝術裝飾、生活色彩為創作源泉,其作品融聲、色、形、藝為一體。他的“高溫滲碳法”被認為是破解了“蛋殼陶”的技藝,從而被公認為“標準黑陶”。

從“小學徒”成長為黑陶振興的“黑陶邢”,邢葆東以匠心獨運的技藝、執著堅守的精神,守護著黑陶燒制這一古老的工藝,并賦予其新的生命與活力。

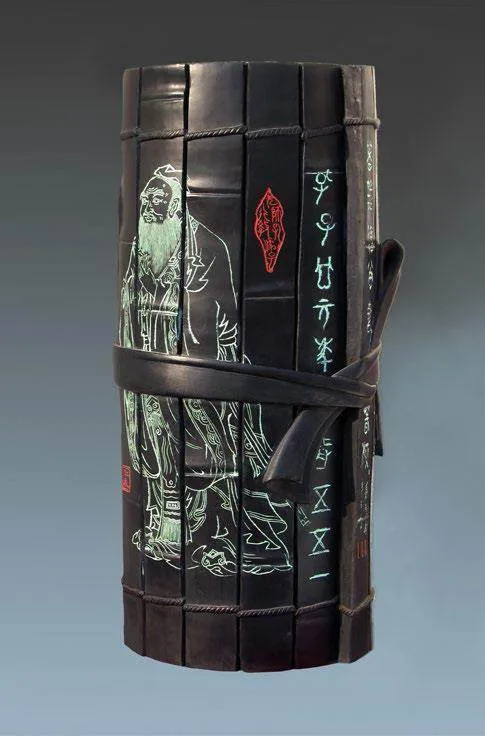

1996年,邢葆東在陶藝工作室的基礎上成立了日照黑陶邢藝術廠,目前已成為我國代表性黑陶文化產業基地。他所研發的《八仙瓶》《福壽葫蘆》《歲寒三友瓶》《龍瓶》《劉勰瓶》《孔子竹簡》《山東大嫚》等先后榮獲全國大獎,尤其是《盛世龍瓶》《盛世龍盤》《蛋殼鏤空黑陶高柄杯》等作品達到登峰造極的藝術水準,奠定了邢葆東在中國黑陶藝術史上的地位。