投身革命 血書明志

文物介紹

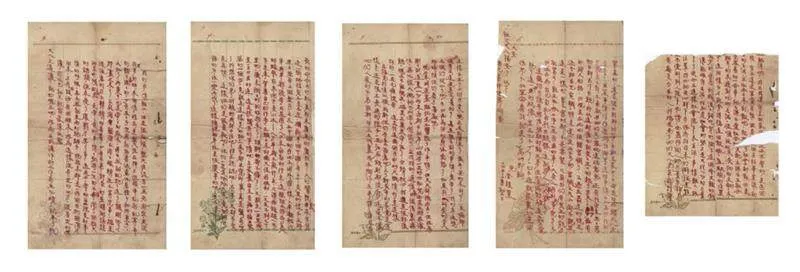

革命烈士曹星海的家書寫在一個大開本單面豎式筆記本內頁上,左下角印有“中華書局制”字樣,并配有花草紋飾,淡雅別致。右邊裝有兩個金屬訂針,紙張因銹跡侵蝕已出現污損。通篇內容用深紅色墨跡寫就,歷經90多年沒有褪色,個別處稍有洇漬,每頁約300字,原家書總共6頁紙,現僅存5頁,其中第一頁遺失,第二頁上半部已殘缺。這封近乎血色的家書由曹星海烈士的孫子曹吉地先生收藏,我們可以從書信中解讀烈士的紅色精神和戰爭歲月中鮮為人知的故事。

“官不官的都不甚要緊,只要我們有實實在在的能力就算了,能在社會上作一點有益的事、大多數人有利的事(就)完了,不必然去為自己的自私自利去設想,這就是為人的最大的事了……”這些直白無私的大實話,是紅軍烈士曹星海于民國十六年十月初三(1927年10月27日)寫給父親的家信,這也是他舍生取義、英勇犧牲前留下的最后一封字跡殷紅的絕筆“紅書”。這封近乎血色的家書非同一般,曹星海烈士為什么生前用紅顏色筆跡書寫?又是為什么在信中說“因在武漢工作有功績,而被院長派來廣州大醫院學習”?讓我們帶著這些問號,結合曹星海的個人生平事跡和時代大背景,一起探知書信中的紅色精神和革命歲月中那些鮮為人知的故事。

負笈求學 追求進步

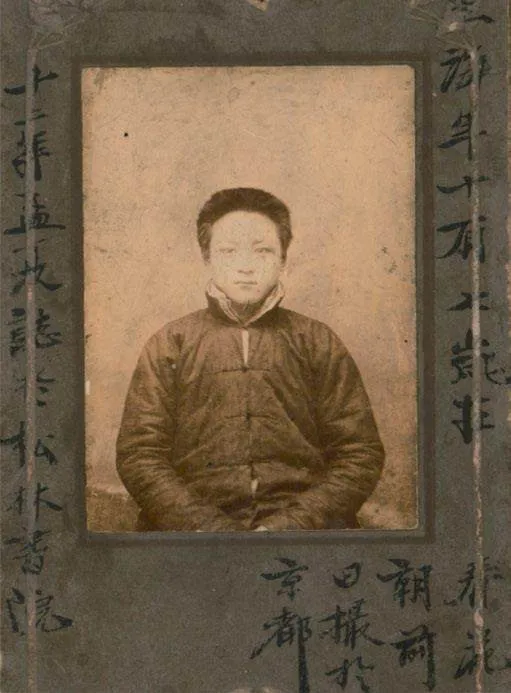

曹星海(1901—1928),名奎章,字星海,1901年生于山東濰坊安丘市興安街道曹家樓村的一個農民家庭。他是安丘名門望族曹氏的后代,祖輩曹貞吉、曹申吉、曹錫田均進士入仕,皆為清朝名臣廉吏,被譽為“詩詞世家”。受家風影響,曹星海幼年蒙學私塾,青年時期負笈求學,先是游學于京都,后在青州松林書院讀書學習,不斷追求人生進步。他曾在自己的一張肖像照背面跋曰:“星海安丘人也,于民國七年(1918年)游學京都,翌年春(1919年)攝影于此,后寄家而落他人之手,不在意間,于十二年(1923年)春松林書院進生處撿得,觀影而思曰,予非當年而予矣,刻奕毛□以異合,故珍之。十二年夏四月吉日題。”

1914年,松林書院已擴建改名為山東省第十中學,教育總長蔡元培親題“勤樸公勇”牌匾作為校訓,但那時學生仍然習慣稱“松林書院”。從曹星海自題小照可以看出,他在北京求學期間,受到五四運動影響,思想起了變化,后來就讀于青州省立第十中學,開始接觸進步書刊,萌生救國救民的人生志向,正如其自述“予非當年而予矣”。

1923年秋,曹星海考入濟南山東省立第一師范,讀文學專修科。這期間深受校友、黨的一大代表王盡美的影響,經常接觸本校共產黨員師生,與臧克家、李廣田、莊龍甲、孫韻梨等同學好友一起成立了“書報介紹社”,訂購京滬出版的各種革命進步書刊,供師生閱讀選購。先后參加了紀念馬克思誕辰105年紀念會和紀念五四運動5周年活動,時常以詩文發聲抒懷,表達對軍閥黑暗統治下的不滿。

1926年秋,曹星海南下武漢,與同學臧克家等投身革命,考入中央軍事政治學校黃埔分校。為了盡快適應軍校的艱苦生活,他更加嚴格要求自己,刻苦學習政治軍事理論,在實戰演練中,克服自己身體虛弱導致的多種困難,一絲不茍,贏得了教官學員的一致好評,被選拔為負責戰場救護和做隨軍醫務工作的學生軍官,并參加了蘇聯顧問指導的培訓。

討逆作戰 血書明志

第一次國共合作時期,武漢中央軍事政治學校中有很多教官和學員是秘密或公開的共產黨員。在蔣介石發動“四一二”反革命政變后,共產黨人與革命左派同國民黨反動派進行了針鋒相對的斗爭。曹星海立場堅定,在對敵斗爭中有勇有謀,總能很好地完成革命任務。1927年5月5日,蔣介石策動兩湖的反動軍官叛變革命,國民政府軍第五路前敵總指揮楊森受蔣密令由萬縣(今重慶市萬州區)舉兵東下。

5月17日,駐守武昌的以汪精衛為首的武漢政府所轄獨立14師師長夏斗寅,乘武漢主力部隊入豫北伐之際,背叛武漢政府,由宜昌東下,切斷長沙武漢之間的鐵路,與楊森部相配合,乘虛進攻武漢。6月,武漢中央軍事政治學校被解散,學校師生整編為第二方面軍教導團,團內還有100多名沒有暴露身份的共產黨員,當時在軍中享有盛名的葉劍英主動請纓擔任了教導團團長。

為討伐夏斗寅、楊森的叛變,葉挺和國民政府商定,將軍校改為“中央獨立師”,開赴前線。曹星海隨由教導團和學生軍組成的中央獨立師參加了討伐戰斗。這是他投筆從戎以來的第一次實戰,在激戰中他經受住了血與火的鍛煉考驗,更加堅定了自己的革命意志和信念。1927年7月,曹星海隨葉劍英軍團東征,但因蔣介石阻攔未果,繼而南下,經過3個月的征戰跋涉,于10月中旬到達廣州。葉劍英根據黨的指示和面臨的復雜形勢,對教導團進行了政治軍事整頓訓練,為廣州起義做了充分準備。此時,曹星海對嚴峻的革命形勢已有清醒的認識,抱定了不惜一死的決心。在10月27日這天,毅然寫下了這封用“血色”明志的家書,這時離廣州起義僅有一個半月的時間。

大戰在即,隨時都有犧牲,革命需要有不怕死的勇氣,紅筆寫信意味著和家庭訣別。曹星海在這緊要關頭,革命信念毫不動搖,表現出大無畏的精神。誠如信中所言,“下了決心在這樣社會底下來生活……決心干下去”。樸實的話語道出了他為革命事業勇往直前的滿腔熱血。

在這封遙寄家人的書信里,我們還看到了曹星海柔情的一面。經過大革命的洗禮,他在部隊迅速成長為一名有政治素養、守紀律的紅軍戰士,對待親人不僅知恩達禮,還有很強的自律保密意識和責任感。他在信中說:“因在武漢工作有功績,而被院長派來廣州大醫院學習。”用這些善意的隱語,慰藉家中親人,充分體現了曹星海身處革命陣營中的成熟和機智。

參加起義 英勇獻身

1927年12月11日,以教導團為主力,中國共產黨組織策劃領導的廣州起義爆發。曹星海與朱道南、公今壽、謝拙民等共產黨員沖在起義隊伍前頭,為教導團和工人赤衛隊開辟前進道路。曹星海除了在槍林彈雨中沖鋒在前外,還在激戰中和戰后擔負起搶救傷員的重任,連續幾天不能休息,以致一度昏倒在傷員身邊。起義隊伍一舉將廣州反動政府推翻,建立了中國第一個蘇維埃政權。但由于國民黨反動軍隊與頑固軍閥聯合反撲,敵我力量懸殊,起義最終失敗,教導團大部分官兵犧牲。為保存革命力量,教導團撤退至花縣,改編為中國工農紅軍第4師,葉鏞任師長,曹星海所在部為紅軍第4師4團2營。1928年1月3日,普寧縣委率領第6團會合各區赤衛隊、各鄉尖串隊共5000多人,攻打反動據點果隴。經激戰,農軍攻占果隴周圍5個村莊,直逼果隴大寨。為了鞏固和擴大勝利成果,2月3日和6日,普寧縣第6團和各區、鄉赤衛隊、尖串隊,在彭湃、葉鏞、徐向前帶領的紅4師的協助下,拔除了果隴、和尚寮兩個反動民團據點。曹星海就是在攻打果隴戰斗中壯烈犧牲的,年僅27歲,他的遺體被安葬在了廣州果隴。

紅色信物 世代相傳

2018年12月2日,曹星海烈士故居修繕完工及實物陳列紀念展在安丘市興安街道曹家樓村舉行。臧克家小女兒鄭蘇伊在致辭中說:“我常常思考一個問題,父親和曹星海等前輩家庭都不貧困,他們完全可以和別的同學一樣,踏踏實實在學校完成自己的學業,但他們卻義無反顧,投身軍校……我們的前輩投身軍校,絕不是為了一己私利,他們心中追求的是為大多數人謀利益。”

這封血紅色的家書就是一介書生曹星海,從一個有文化、有理想的進步學生,逐漸成長為追求真理,為革命赴湯蹈火,用年輕生命換取多數人幸福生活的實物見證。

(選自《物以載心——山東革命文物故事》)