優化語文生活 提高學習效益

[摘要] 語文生活是兒童生活的重要組成部分;有什么樣的語文生活,就有什么樣的語文素養。目前教學中,小學生語文生活存在語文活動隨意性大、語文作業名目繁多、語文課堂高耗低效等問題。對此,優化語文生活的有效路徑主要有:一以貫之——改善課堂生態,四面開花——優化語文活動,五位一體——研發卓越課程。

[關鍵詞] 課堂生態;語文活動;卓越課程;語文生活

運用語言文字所進行的各種口語和書面語活動,構成了人們非常重要的社會生活,這種社會生活可以稱之為“語文生活”。語文生活是兒童生活的重要組成部分。可以說,語文生活影響學生對語文的喜愛程度,關系到語文教育教學的質量。優化語文生活是提高語文學習效益的有效路徑。

一、當下小學生語文生活的主要問題

1.語文活動隨意性大

設計語文活動的主體一般是語文教師,而沒有學生主動參與的語文活動設計往往對學生的吸引力不夠強。這是第一個問題。其次,語文教師往往兼做班主任,事務繁雜,難以全面、系統地規劃語文活動。一是隨學校語文活動的主流,教導主任要我們開展什么語文活動,就開展什么語文活動。二是跟在其他班級語文教師的后面,他怎么搞我也怎么搞。三是網上看到什么、想到什么或者最近流行什么,就組織相關的語文活動。這樣的語文活動,目標不明、過程隨意、組織凌亂,無法有效激發學生的參與興趣。

2.語文作業名目繁多

網絡時代的語文作業可謂五花八門,除了傳統的抄寫、默寫、做練習冊、寫隨筆或日記、寫批注、觀察等,還有利用相關軟件朗誦詩文、小組合作推送閱讀課外書的美篇等。這些作業,大致可分為讀寫積累類、誦讀表演類、操作感悟類、鑒賞評析類、考查探究類。而具體的作業布置,往往缺乏整體考慮,缺乏系統規劃,缺乏分層要求,總量得不到合理控制。不少語文教師甚至還指望通過加大作業量來提升語文教學質量。

3.語文課堂高耗低效

對于統編教材的新理念雖然經過了多輪培訓,然而很多語文教師仍然按照舊的一套我行我素。理念不變,課堂難以改變。調查發現,語文教師的教學時間往往是最長的,語文教師占課現象時有發生。教師講得多,學生主動學得少,語文運用實踐少。小學語文課堂是兒童主動學習的場所,而不是教師秀風采的地方。

以上三種現象,背后折射出的是對語文生活、兒童生命的忽視。語文生活是兒童生命成長、精神發育的重要載體。那么,如何優化語文生活?應該從兒童的、語文的角度整體設計。

二、優化語文生活的有效路徑

1.一以貫之——改善課堂生態

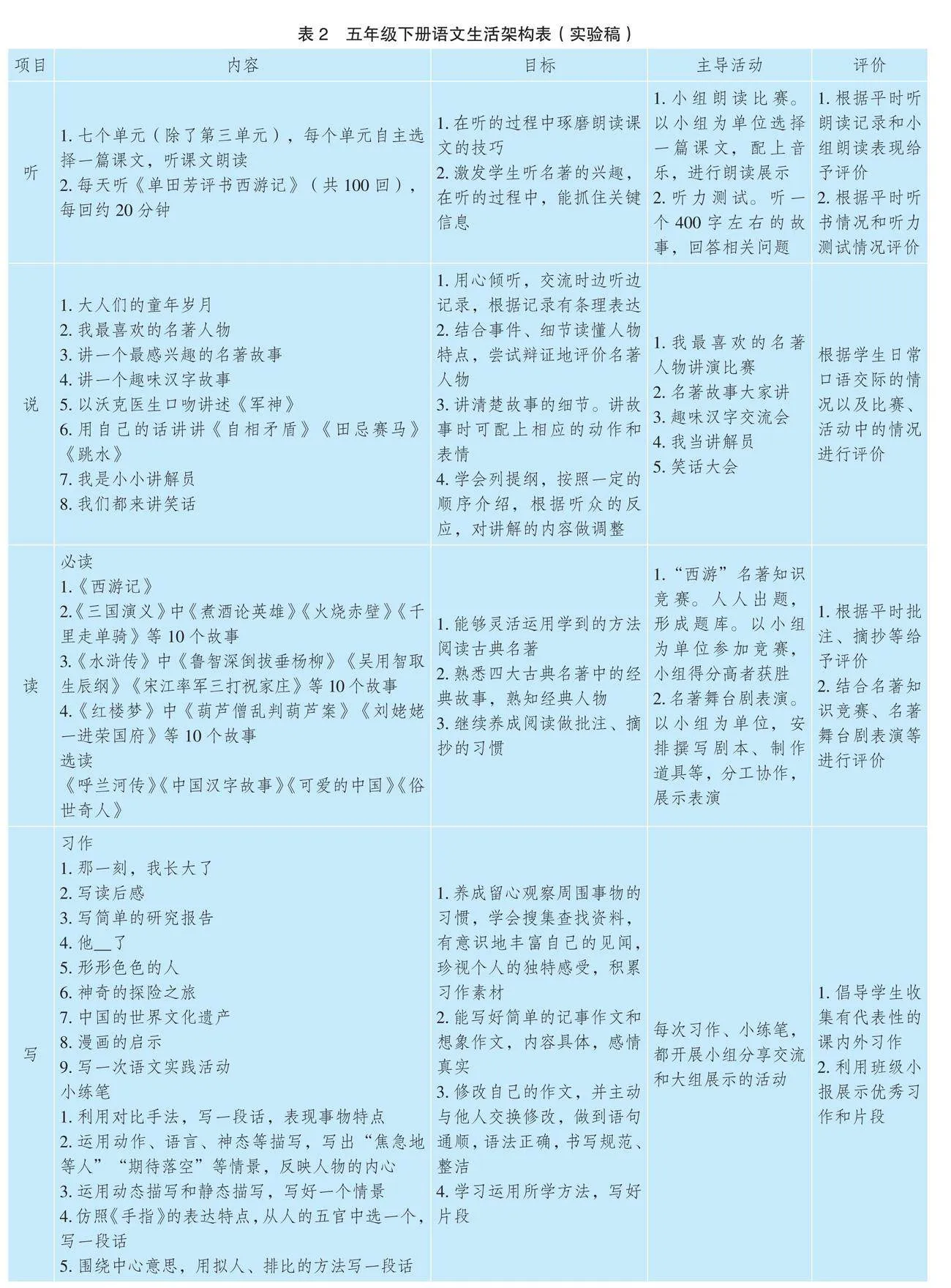

統編語文教材圍繞“人文主題”和“語文要素”雙線組織單元。語文要素就是語文訓練的基本元素,包括基本方法、基本能力、基本學習內容和學習習慣。單元中的某些課文落實語文要素,語文園地中的“交流平臺”欄目強化語文要素。語文要素就是語文學習的“一”,我認為,抓住了這個“一”,就能提領而頓,百毛皆順。課堂時間始終是個定量,教什么不能眉毛胡子一把抓,必須抓住關鍵,集中聚焦;只有這樣,才能“教”得透徹、“學”得扎實,學生的語文素養才能實現實質性地提升。所以,改善語文課堂生態,就要牢牢抓住語文要素,“一以貫之”展開教學。具體見表1所示的案例。

從表1內容可知,無論是課文、交流平臺與初試身手還是習作的教學,都是緊緊圍繞“一”,即“圍繞中心意思寫”展開的,整個單元都指向習作表達能力的提升。這樣的教學,避免了很多無意義的語文學習活動。“習作單元”是這樣,策略單元就要緊緊抓住“閱讀策略”,文體類別單元就要牢牢抓住這一類文體的“語文要素”,其他單元也同樣如此。這樣,語文課堂的生態會得到明顯改善,學生就能做到一課一得,一單元一悟。

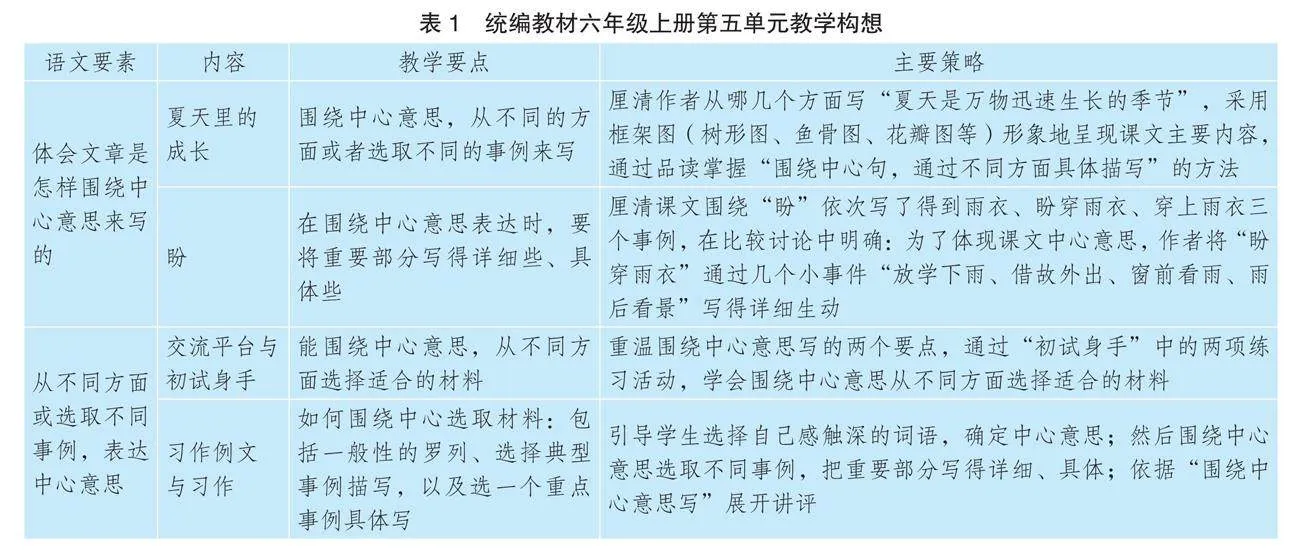

2.四面開花——優化語文活動

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“課程標準”)提出,重視學生讀書、寫作、口語交際、搜集處理信息等語文實踐,提倡多讀多寫,改變機械、粗糙、煩瑣的作業方式,讓學生在語文實踐中學語文,學會學習。可以說,豐富多彩的語文活動,是語文實踐的重要形式。而優化語文活動,一是要結合統編教材進行系統規劃,結合口語交際、綜合性學習、快樂讀書吧、語文要素等緊緊圍繞教材內容設計語文活動;二是從聽說讀寫四個方面去考慮,以活動勾連聽說讀寫;三是語文活動設計應著眼于語言文字的運用;四是結合生活中的節日、學校的語文學科主題活動等。如此綜合考慮、精心規劃一學期之中學生讀哪些書,開展哪些語文實踐活動,寫哪些習作等,學生整個學期的語文生活,就會變得豐富多彩而又高效了。具體案例見表2。

3.五位一體——研發卓越課程

課程標準強調,語文教師應高度重視課程資源的開發與利用,創造性地開展各類活動,增強學生在各種場合學語文、用語文的意識,通過多種途徑提高學生的語文素養。卓越的語文課程,應當以教材為原點,以學生為中心,以教師為主體,以課堂為陣地,以生活為源泉。所謂五位一體,指向的是語言文字的運用,研發語文卓越課程,豐富學生的語文生活。

(1)以一帶多。統編語文教材總主編溫儒敏教授提出“1+X”理念。他認為,“1+X”即講一篇課文,附加若干篇泛讀或者課外閱讀的文章,讓學生自己讀,讀不懂也沒關系,慢慢就弄懂了。這樣做,是為了增加學生閱讀量,同時也著力改變純粹精讀精講,而且處處指向寫作的教學習慣。所謂“1”,一是指統編教材的課文,二是指課文或單元所生發的議題。我們在研發語文卓越課程時,既可以從課文出發帶多篇,也可以從議題出發帶多篇。例如,五年級下冊《楊氏之子》表現了楊氏之子語言的風趣和思維的敏捷。教師帶領學生補充閱讀《世說新語》中的“言語”之二《徐孺子賞月》、“言語”之三《孔融妙對》、“言語”之七十三《謝道韞詠雪》、“言語”之八十八《顧長康從會稽還》,抓住主題線索,從而讓學生感受到魏晉人士敏捷的才思和機智的風度。

(2)學科融合。六年級上冊第五課《七律·長征》,如何讓學生更好地了解這段歷史,領悟長征精神?學科融合,研發“長征課程”可謂一個有效舉措。語文教師可以帶領學生在誦讀過程中,感悟紅軍大無畏的革命樂觀主義精神;數學教師可以鼓勵學生搜集長征中的有關數據,通過閱讀、計算,學生發現一個個數字震撼人心;道德與法治課教師則引導學生了解并講述長征中的故事《巧奪金沙江》《飛奪瀘定橋》《翻越大雪山》等;美術教師重點欣賞1959年畫家李可染以毛澤東詩《七律·長征》為題創作的經典國畫作品《長征》,在黑色與紅色的對比中,在山川天地之大和人物之小的比較中,讓學生切實感受到紅軍長征之難;音樂教師組織學生欣賞上海音樂學院新時代版《長征組歌》,跟著音樂回到那個卓絕奮斗的年代,沿著革命先輩們的長征足跡,在音樂中牢記偉大的長征精神。閱讀課上,通過觀看《血戰湘江》《長征》《四渡赤水》等影視作品,學生仿佛置身于那個炮火硝煙的崢嶸歲月。實際上,學科融合建設課程所產生的效果不是1+1=2,而是1+1>2。

[參考文獻]

[1]李宇明.語文生活與語文教育[J].語文建設,2014(04):4-7.

[2]陳文.引導學生過有品位的語文生活[J].小學語文教師,2020(Z1):22-23.

[3]范國強.“1+X”理念下統編教材特殊單元的群文閱讀[J].教學與管理,2020(35):32-35.

[4]馬駿骙,馬長安.“1+X”關鍵在“1”:基于問題解決的群文閱讀策略探究[J].教育科學論壇,2020(34):31-33.

[5]溫儒敏.“部編本”語文教材的編寫理念、特色與使用建議[J].課程·教材·教法,2016,36(11):3-11.