禁止與流行——耳環(huán)旅行記

一句“腰若流紈素,耳著明月珰”,讓漢樂府名篇《孔雀東南飛》中的劉蘭芝形象千年不衰。這一令耳畔生輝的經(jīng)典描述影響了后世的不少詩(shī)篇,成為形容佩戴耳環(huán)的中國(guó)女性的范本,如唐代詩(shī)人李賀在《大堤曲》中寫道“青云教綰頭上髻,明月與作耳邊珰”,宋代詩(shī)人薛師石在《紀(jì)夢(mèng)曲》中吟誦“雙眉淺淡畫春色,兩耳炫濯垂珠珰”。在西方,作為歐洲“反封建”“反教會(huì)”啟蒙運(yùn)動(dòng)中女性解放和個(gè)性獨(dú)立的象征,荷蘭畫家約翰內(nèi)斯·維米爾于1665年創(chuàng)作的《戴珍珠耳環(huán)的少女》也圈粉無數(shù),經(jīng)久流傳。

最新考古發(fā)現(xiàn)顯示,8000多年前,亞洲先民或出于辟邪、或出于求美開始穿耳戴耳環(huán)。1991年,一具保護(hù)完好的男性尸骸在阿爾卑斯山區(qū)被發(fā)現(xiàn)。根據(jù)尸骸的發(fā)現(xiàn)地點(diǎn),考古學(xué)家給這位死者取名為“奧茲”。這位名為“奧茲”的男子是生活在5000多年前的古人類,被發(fā)現(xiàn)時(shí),他已經(jīng)被阿爾卑斯山的冰雪“制成”了木乃伊,其皮膚上的毛孔清晰可見,雙耳留有可佩戴較重耳環(huán)的大耳洞。公元前3000年左右,耳環(huán)大量出現(xiàn)在古印度、古埃及等地的壁畫、造像或文字記載中。隨著時(shí)空的延展,耳環(huán)與所在地宗教信仰、民間習(xí)俗和文化傳統(tǒng)不斷碰撞與融合,產(chǎn)生了豐富多彩的旅行歷史。

戴與不戴,糾結(jié)的耳環(huán)旅行

追溯耳環(huán)的古今旅行,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一段波詭云譎、難以名狀的歷史。與其他首飾佩戴的自由隨意不同,耳環(huán)時(shí)而遭遇明令禁止,時(shí)而得到鼓勵(lì)提倡甚至強(qiáng)制佩戴。縱觀周遭的各類器物,還沒有哪件器物像耳環(huán)一樣經(jīng)歷如此反復(fù)且截然相反的評(píng)價(jià)。

作為財(cái)富和權(quán)勢(shì)的象征,耳環(huán)曾用來彰顯佩戴者的社會(huì)地位,如在古埃及,法老和權(quán)貴們多佩戴耳環(huán)。作為某種身份的鮮明標(biāo)識(shí),耳環(huán)還被用作劃分不同的族群或階層,如在古希臘和古羅馬,一度只有奴隸、妓女等社會(huì)底層人士佩戴耳環(huán)。13世紀(jì),耳環(huán)遭到歐洲天主教廷的嚴(yán)厲抨擊并被明令禁止。當(dāng)時(shí)的教廷以“人不可以改變被上帝創(chuàng)造時(shí)的樣貌”為由,禁止信仰天主教的人穿耳。因此,耳環(huán)也成為游離在天主教或法律之外人士的選擇,如海盜、小偷、叛教者、異教徒或吉普賽人等多佩戴耳環(huán)。隨著文藝復(fù)興和啟蒙運(yùn)動(dòng)的到來,人們沖破了繁復(fù)的宗教禮儀,爭(zhēng)先穿耳打洞佩戴耳環(huán),以顯示掙脫宗教枷鎖和個(gè)性解放,如航海家弗朗西斯·德雷克(1540—1596年)、大文豪威廉·莎士比亞(1564—1616年)都曾公開佩戴耳環(huán)。時(shí)至今日,在相對(duì)保守的天主教國(guó)家或信奉天主教的社區(qū),“穿耳是否是原罪”仍是一個(gè)嚴(yán)肅的話題。在阿拉伯世界,女性多被鼓勵(lì)佩戴耳環(huán)。不少信奉伊斯蘭教的中亞國(guó)家至今都保留著“耳環(huán)禮”,即為11~12歲女孩舉辦穿耳儀式,以示女孩長(zhǎng)大成人。

在中國(guó)漢族地區(qū),耳環(huán)的戴與不戴在過去兩千年里也反反復(fù)復(fù),呈現(xiàn)出相當(dāng)糾結(jié)的歷史畫面。在尊崇“身體發(fā)膚,受之父母,不敢毀傷”觀念的古代中國(guó),斷發(fā)、紋身、穿耳等被視作蠻夷風(fēng)俗。《莊子》一書中說“為天子之諸御,不爪翦,不穿耳”,意思是在天子御前伺候的宮女,不剪指甲、不穿耳洞。三國(guó)時(shí)期的諸葛恪則有不同的看法,他認(rèn)為穿耳戴耳環(huán)體現(xiàn)了母親對(duì)女兒的深愛之情,無傷大雅,沒必要上升到k+1yMEqga0OB7GCkugV1xQ==道德層面:“母之于女,恩愛至矣!穿耳附珠,何傷于仁。”隨著儒家文化的傳播和影響力擴(kuò)大,北方契丹貴族對(duì)穿耳的態(tài)度也悄然發(fā)生了變化。《元史》中記載,契丹名士耶律希亮就以穿耳違背儒家思想而拒絕察合臺(tái)汗國(guó)大汗阿魯忽饋贈(zèng)的耳環(huán):“阿魯忽以耳環(huán)遺耶律希亮,珠大如榛實(shí),價(jià)值千金,欲穿其耳,使帶(戴)之。希亮辭曰:‘不敢,因是以傷父母之遺體也。’”

到了清朝末年,反對(duì)女性佩戴耳環(huán)的呼聲突然變大。1904年,創(chuàng)刊于上海的《女子世界》雜志發(fā)表了一篇名為《痛女子穿耳纏足之害》的文章,作者“金陵女子陳竹湖”將“穿耳”戴耳環(huán)與“纏足”穿小鞋等同,稱其為殘害中國(guó)女性身心的“千年惡俗”,呼吁人們堅(jiān)決抵制:“尤是一人也,穿其耳,纏其足,環(huán)珮當(dāng)當(dāng),蓮鉤窄窄,吾國(guó)少年視為玩具,外國(guó)人民號(hào)曰‘弱蟲’,非我輩一般女子之現(xiàn)象乎?女子者,國(guó)民之母也,以最高尚之人格,而當(dāng)此最齷齪之名詞。”在隨后的二十多年中,全國(guó)各地廢除穿耳的呼聲不絕,當(dāng)時(shí)江蘇六合縣政府還發(fā)布《禁止女子穿耳帶環(huán)布告》:“竊自鳴因感女子穿耳帶(戴)環(huán),既無人道,又損金錢……呈請(qǐng)我中央政府,命令禁止在案……對(duì)于女子穿耳帶(戴)環(huán)之乖行,定蒙發(fā)令禁止。”

耳環(huán)與發(fā)簪、項(xiàng)鏈、戒指、手鐲等同為飾品,為何清末民初之際,佩戴耳環(huán)會(huì)與萬惡的纏足并列,并遭遇如此猛烈的撻伐呢?原因在于清朝政權(quán)對(duì)漢族衣冠暴力改變的差異化對(duì)待。民國(guó)《崇安縣新志》中記載:自滿族入關(guān),“漢代衣冠一變而為胡服。雉(剃)發(fā)垂辮,步武金元,此漢族之奇恥也”;而“所異者,惟婦女衣飾耳,年稍長(zhǎng)為之穿耳纏足”。即對(duì)女性服飾,尤其是明代以來漢族女性的穿耳和纏足習(xí)俗,清朝予以默認(rèn)甚至鼓勵(lì),這讓不少明朝的遺老遺少看到延續(xù)“漢代衣冠”的希望,于是逐步將“穿耳”“纏足”等內(nèi)化為“女德”的內(nèi)容。結(jié)果是不論喜歡與否,每個(gè)女孩都必須忍痛穿耳。鑒于在大部分漢族地區(qū),女孩的穿耳要早于纏足,中國(guó)人民大學(xué)毛立平教授稱穿耳為封建社會(huì)中國(guó)女性的“初痛”。

從莊子的“不穿耳”、諸葛恪的“何傷于仁”到耶律希亮的不敢“傷父母之遺體”;從清代的女孩約定俗成佩戴到民國(guó)的明令禁止,在戴與不戴的糾結(jié)中,耳環(huán)完成了在中國(guó)的旅行。

有關(guān)專家學(xué)者認(rèn)為,距今8000多年前的人類已經(jīng)懂得用玉磨制耳環(huán)來裝飾自己,中國(guó)內(nèi)蒙古興隆洼文化遺址的玉玦是迄今為止世界上發(fā)現(xiàn)的最早的耳環(huán)。這些玉制耳環(huán)大小不等,直徑為2.5~6厘米,形狀像被敲掉一條縫的玉鐲,留出的縫隙可以讓耳環(huán)穿進(jìn)耳朵。香港中文大學(xué)教授、著名的玉文化研究專家鄧聰說:“由于耳環(huán)的直徑很大,古人要穿很大的耳洞才能佩戴上,因此可以推測(cè)那時(shí)的人們已經(jīng)有醫(yī)治耳朵發(fā)炎的簡(jiǎn)單醫(yī)術(shù)。即使現(xiàn)在,東南亞有些地方的人還佩戴這種形狀的耳環(huán),沉重的玉玦能把耳朵拉長(zhǎng),佩戴者以此為美。”考古證據(jù)表明,雖然現(xiàn)代耳環(huán)以女性佩戴為主,8000多年前的耳環(huán)卻是男女都佩戴的飾物。

從邊疆到中央,耳環(huán)的中國(guó)旅行

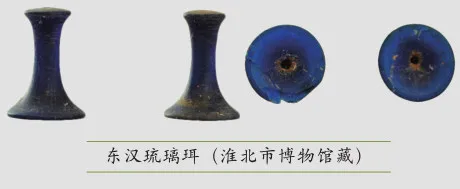

耳環(huán)在古代的名稱繁多,有珥、瑱、珰等多種表述。文獻(xiàn)記載顯示,耳環(huán)進(jìn)入中國(guó)文化視野的時(shí)間很早。如《周書》中記載商紂王曾珍藏名為“天知玉珥”的耳環(huán);《戰(zhàn)國(guó)策》中記載“齊王婦人有七美珥”。《魏書》中記載,曹操曾獲得一批貴重耳環(huán),并將其贈(zèng)與自己的夫人。

從文獻(xiàn)記載看,耳環(huán)是從域外或周邊少數(shù)民族地區(qū)旅行到中原地區(qū)的。《山海經(jīng)》中多次提到耳環(huán),且都為居于遠(yuǎn)方的神祇所佩戴。對(duì)此,清末學(xué)者王闿運(yùn)考證認(rèn)為:“蓋外夷始穿耳,而《山海經(jīng)》所見神已穿耳也。”漢代《釋名》更是直接指出:“穿耳施珠曰珰,此本出于蠻夷所為也。蠻夷婦女輕浮好走,故以此瑯珰錘之也。今中國(guó)人效之耳。”關(guān)于耳環(huán)的最早來源,明代學(xué)者王三聘也在《古今事物考》中得出了相同結(jié)論:“耳墜,夷狄男子之飾也,晉始用之中國(guó)。珥,女子耳珠也,自妲己始之,以效島夷之飾。至戰(zhàn)國(guó)齊閔王時(shí),薛公進(jìn)珥于王夫人,是也。”

南蠻、北狄、西戎、東夷是古人對(duì)周邊少數(shù)民族的大致分類。如果說耳環(huán)是從夷狄處旅行而來,意味著古代耳環(huán)多來自東方海島或北方草原部落。從出土文物看,在我國(guó)北方地區(qū)的史前土陶、彩陶上已能看到穿耳現(xiàn)象,如青海馬家窯、甘肅禮縣仰韶文化遺址、河北蔚縣夏代文化遺存等出土的彩塑人頭、陶塑人面等都留有耳洞。此外,四川三星堆青銅人像也多有明顯耳洞。從出土實(shí)物看,我國(guó)目前出土較早的金屬耳環(huán)來自甘肅玉門火燒溝遺址,該耳環(huán)材質(zhì)為金,距今約4000年。有學(xué)者認(rèn)為,這副金耳環(huán)是從歐亞大草原旅行而來,源自中亞和西伯利亞的安德羅諾沃文化,屬于古雅利安人向東遷徙的文化范疇。

1941年夏天,在今天俄羅斯南西伯利亞地區(qū)的米努辛斯平原上,蘇聯(lián)考古學(xué)家C.B.吉謝列夫發(fā)掘了一處具有典型中國(guó)漢代風(fēng)格的宮殿遺址。遺址中出土了“天子千秋萬歲長(zhǎng)樂未央”漢文瓦當(dāng)、鉗子、插銷、青銅扣、金耳環(huán)和玉碟等器物。考古學(xué)家周連寬先生認(rèn)為,該宮殿的主人是王昭君的長(zhǎng)女伊墨居次云和她的夫婿匈奴右骨都侯須卜當(dāng)。須卜當(dāng)夫婦在漢匈友好方面曾扮演積極角色,因而受到王莽政權(quán)和匈奴單于的支持。宮殿中出土的漢式器物,很可能是在長(zhǎng)安專門制作并贈(zèng)送給他們的。

關(guān)于耳環(huán)在漢地和匈奴之間的旅行,英國(guó)學(xué)者魏泓在《十件古物中的絲路文明史》一書中將“草原耳環(huán)”作為影響絲綢之路文明史的首個(gè)古物進(jìn)行研究。這對(duì)鑲嵌著寶石和美玉的黃金耳環(huán)距今2200多年,現(xiàn)珍藏于內(nèi)蒙古鄂爾多斯博物館。魏泓認(rèn)為,這對(duì)耳環(huán)“可能產(chǎn)生于中原或草原的作坊”,也可能由“漢人工匠在中原或草原地區(qū)設(shè)計(jì)并制作,然后賣給或贈(zèng)予匈奴”。無論是哪種情況,“這對(duì)耳環(huán)都反映了兩種文化的元素和那個(gè)時(shí)期二者的頻繁交流”。

從男性到女性,耳環(huán)的世界旅行

從性別的角度看,早期歷史上男性佩戴耳環(huán)比女性更普遍,跨越性別也成為耳環(huán)世界旅行的一個(gè)重要特征。根據(jù)《印卡王室評(píng)述》《秘魯征服史》等文獻(xiàn)記載,美洲印第安人男性佩戴耳環(huán)的比例很高,所戴的耳環(huán)也更大:“有王室血統(tǒng)的貴族,耳朵上戴著大片的金銀制作的耳環(huán)……這種形如輪狀的飾物不是懸在耳下,而是穿在耳骨中,大如桔子。”

在以收藏東方藝術(shù)珍品而著稱的美國(guó)波士頓美術(shù)博物館,一枚來自波斯阿契美尼德王朝時(shí)期的金耳環(huán)光彩熠熠。這枚呈圓形的耳環(huán)直徑為5.1厘米,頂端開梯形小口,以方便佩戴。耳環(huán)正中心圓圈里繪有瑣羅亞斯德教最高神祇阿胡拉·馬茲達(dá)的側(cè)身像,神像外圍六個(gè)小圓圈里的男性頭像被認(rèn)為是向神靈致敬的波斯國(guó)王。綠松石、青金石等名貴寶石精巧地鑲嵌在耳環(huán)上,為之增添了幾分奢華與名貴。相關(guān)資料顯示,這枚耳環(huán)為波斯王大流士一世所制作,其工藝顯示出濃郁的東方韻味。從制作材料來看,這枚耳環(huán)融匯了多地之長(zhǎng),黃金來自古埃及,青金石可能來自今阿富汗地區(qū)。在隨后的波希戰(zhàn)爭(zhēng)中,這枚耳環(huán)流落至西方,最終輾轉(zhuǎn)來到美國(guó)。

波斯人佩戴耳環(huán)的習(xí)俗和制作耳環(huán)的工藝從何而來?目前尚無定論。但著名波斯詩(shī)人菲爾多西所著的波斯民族史詩(shī)《列王紀(jì)》中有則與耳環(huán)相關(guān)的旅行記錄頗為有趣,講的是“中國(guó)汗”向波斯王巴赫拉姆五世贈(zèng)送禮物的故事:“這只鷹乃是中國(guó)汗向國(guó)王的贈(zèng)禮,一起送來的還有鑲嵌琥珀的王冠和座椅,還有一副鑲黃玉的赤金項(xiàng)鏈,四十副手鐲和三十六副耳環(huán)。”當(dāng)然,這里的“中國(guó)汗”并不是中國(guó)南北朝的某一位“皇帝”,而是西遷至中亞的匈奴人。匈奴人于公元前4世紀(jì)—3世紀(jì)活躍在我國(guó)北方地區(qū),他們?cè)诮疸y器制作領(lǐng)域具有很高的技術(shù)水平。如1972年,人們?cè)趦?nèi)蒙古鄂爾多斯的阿魯柴登墓葬中就發(fā)現(xiàn)了戰(zhàn)國(guó)晚期的精美匈奴金耳墜。在匈奴人之后,登上北方草原歷史舞臺(tái)的分別是突厥人和蒙古人,內(nèi)蒙古師范大學(xué)的呼斯樂教授對(duì)比研究了北方草原上不同民族對(duì)耳環(huán)的稱謂后認(rèn)為:“耳飾一詞在突厥語和蒙古語為同源詞,可見歷史上蒙古人和突厥人在耳飾文化上有過交融和交流。”

將我們的視線再向東移,會(huì)發(fā)現(xiàn)印度人佩戴耳環(huán)的歷史更為悠久。在印度梵文史詩(shī)《摩訶婆羅多》中多次提及耳環(huán),佩戴耳環(huán)流行于將軍、武士、仆從等多個(gè)社會(huì)階層,且以男性居多:“人們驚奇地睜大了眼睛……克敵城堡的迦爾納走進(jìn)了寬闊的校場(chǎng)。他身裹天生的神甲,一對(duì)大耳環(huán)映亮了臉龐,手執(zhí)弓弧,懸掛利劍,儼如一座生腳移步的大山。”“這三位大力士奪取花匠制作的花環(huán)。他們穿著雜色的衣服,戴著花環(huán)和锃亮的耳環(huán)。”“我還有數(shù)千個(gè)奴仆……他們機(jī)警、聰明、靈巧、年輕、戴著發(fā)亮的耳環(huán)。”在婆羅門教《摩奴法典》中,也有“(婆羅門)要攜帶竹杖和貯滿水的壺、圣紐、一把鳩裟草和閃光發(fā)亮的金耳環(huán)”的記載。

與在歐洲和中國(guó)的處境不同,耳環(huán)在印度從未遭到非議。9世紀(jì)時(shí),阿拉伯商人蘇萊曼在《中國(guó)印度見聞錄》中表達(dá)了對(duì)印度人戴耳環(huán)的普及程度的驚訝,他在書中寫道:“印度的王都帶(戴)著嵌有珍貴寶珠的金耳環(huán)。”“印度人戴耳環(huán)的風(fēng)俗使所有的外國(guó)人震驚:人們穿耳孔,在耳孔中掛著珍貴的首飾,有的人耳朵上還戴上金耳環(huán)。”“所有印度人,就連那些罪犯和逃避世俗的隱者也不例外,都佩戴耳環(huán)。”關(guān)于印度人穿耳的習(xí)俗,清末文人魏源在《海國(guó)圖志》中也有記載:“天竺……男子穿耳垂珰,或懸金耳環(huán)為上類。”基于此,有觀點(diǎn)認(rèn)為耳環(huán)有可能是從印度旅行到中國(guó)的,因?yàn)樵诜鸾趟囆g(shù)中,佛陀往往都有長(zhǎng)而大的耳垂,顯示佛陀曾佩戴耳環(huán)。而在早期犍陀羅佛教造像藝術(shù)中,如新疆拜城克孜爾千佛洞壁畫上,菩薩、供養(yǎng)人等都佩戴繁復(fù)精致的耳環(huán)。

現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步,讓穿耳引發(fā)的疼痛和感染風(fēng)險(xiǎn)都明顯降低,戴不戴、戴什么樣的耳環(huán)也早已成為人們自愿的選擇。只要是出于個(gè)體成熟自愿的選擇,且沒有影響他人的權(quán)益,佩戴耳環(huán)的人都應(yīng)得到尊重,這也是耳環(huán)旅行告訴我們的道理。

【責(zé)任編輯】王 凱