《隋唐制度的變化與創新》一課的時空觀念素養培養

摘 要:以《隋唐制度的變化與創新》一課為例,探究如何提升學生的時空觀念素養。首先,透過漢唐兩代長安城布局圖的微觀具象對比抽象出宏觀的時代變遷;然后,借助時空長鏡觀察三省六部制以及科舉制的縱向淵源與流變;最后,運用歷史的廣角思維理解隋唐土地制度與選官、稅役等上層建制之間的橫向交織與聯動。

關鍵詞:時空觀念素養 長安城 三省六部制 科舉制

“時空觀念”素養作為歷史學科五大核心素養之一,也是最能體現歷史學科本質的素養,幾乎所有的歷史問題都跟時空觀念素養相關。[1]高中歷史課標指出:時空觀念是在特定的時間聯系和空間聯系中對事物進行觀察、分析的意識和思維方式[2],即任何歷史事物都是在特定的、具體的時間和空間條件下發生的,唯有在特定的時空框架當中,才能對史事有準確的理解。其不僅僅是一種學科意識,更是將史事自覺納入時空維度進行理解的思維方式,同時也是對史實進行實證還原和客觀認知的思辨探究能力。本文以《隋唐制度的變化與創新》一課為例,探索時空觀念素養的培養路徑。

一、從微觀的具象對比中抽象出宏觀的時代變遷

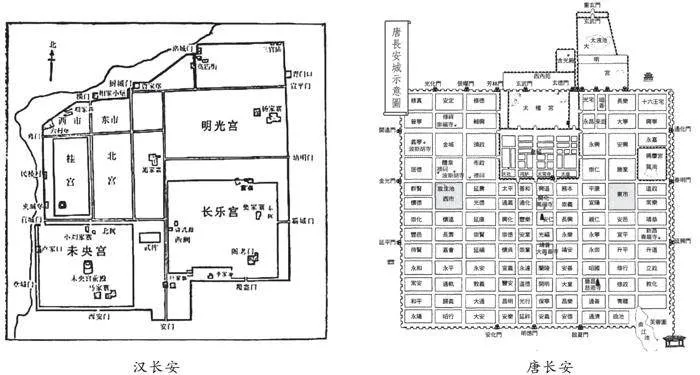

呈現漢唐兩代長安城的布局圖,請學生找出唐長安城布局的新特點:

學生們能夠較為直觀地感受到,相較于漢長安城皇宮的散落分布與布局的隨性自在,唐長安城的規劃展現出了更為宏偉壯觀、井然有序的大氣風范:

1.72街108坊錯落有致,阡陌交通,嚴整規劃;

2.皇宮座落在中軸線的北端,意寓皇權的中心地位和“據北而立,面南而治”的至尊與威嚴;

3.東西兩市從遠郊移至城中,市坊分開,卻有漸趨融合之勢;

4.城內有佛寺、有道觀、有孔廟,甚至還有供番使駐留的鴻臚院。街坊門道多以崇仁、玄武、通化等三教詞匯命名。

通過微觀具象的都城布局變化來理解宏觀抽象的時代政治、經濟、文化上的新特點,并結合唯物史觀使學生對歷史事物的認知從感性層面升華至理性層面。

二、在歷史的長時空運鏡中觀其淵源與流變

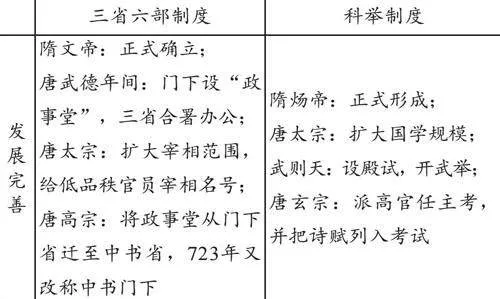

歷史需要聚焦,但其作為一門時間科學,更需要充分考慮時間的流動性[3],時空觀念的本質即變化[4]。對史事特別是對制度史的探究,絕不能只關注某年某月,而應適度拉長鏡頭,觀察其在時間經線上的動態軌跡及其前后關聯,進而溯其淵源,求其承創與沿革。以隋唐的三省六部制和科舉制為例:

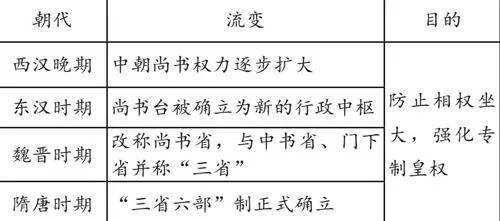

1.制度創立絕非憑空突至,其必有淵源[5]

首先,通過下表不難發現:出于鞏固皇權的需要,早在漢魏時期,三省的雛形就已經逐步孕育并呼之欲出了,隋唐的三省六部制度不過是瓜熟蒂落,水到渠成。

那么,在隋唐科舉制創立之前,是否也有考試選官的相關制度或嘗試?

材料1 考試之法,合其爵祿,并其秩,積其日,陳其實,計功量罪,以多除少,以名定實,先內第之。

——[漢]董仲舒《春秋繁露·考功名》

材料2 東漢光武帝始,察舉實施中“授試以職”,舉主對秀才、孝廉先委以一定職務,以此檢驗其是否“便習官事”,合格者方舉至中央。漢順帝陽嘉元年又增加出一個新環節,考試“經術箋奏”。

——閻步克《察舉制度變遷史稿》

可見,考試選官早在漢代察舉制盛行之時就已有嘗試。隋唐在此基礎上進一步將考試分科固定下來,并設立進士科,從而標志著科舉制度正式誕生,且影響后世千年。

2.制度更迭但不會無端忽逝,其必有流變[6]

一方面,門蔭舉薦并沒有因科舉制的誕生而立即退出歷史舞臺,甚至在隋唐兩朝選官中仍占有很大權重。

材料3 在大業元年初立進士科時,并不是就突然加大了考試的重要性,做到一切以考試成績決定去取。常科取士中,考試與推薦所占比例的輕重消長是一漸進過程。

——劉海峰《科舉制的起源與進士科的起始》

材料4 (唐)鄉貢要經過州縣官和當地耆艾(老縉紳)的承認,再由戶部審閱,才送吏部考試,不是(《氏族志》)二百九十三姓的人,難得參加鄉貢,更難得被錄取及第。

——范文瀾《中國通史》

材料5 榜出,勢門子弟交相酬酢,寒門俊造,十棄六七。

——[五代]劉昫《舊唐書·王起傳》

科舉取士制度自隋誕生到唐代歷經唐太宗、武則天和唐玄宗等多任君主不斷致力完善,但其取代門蔭舉薦尚需更漫長的時間。漢魏以來的門蔭舉薦直至兩宋時期才算真正退出歷史舞臺,科舉彼時才漸漸“取士不問家世”[7],并漸成為官員選拔的主要途徑。

另一方面,科舉制在近代被廢除之后仍留有后影:如民國“五權憲法”權力架構中特設考試院選拔政府官員,及至當今的公務員考試制度甚至西方的文官選拔都不同程度地受科舉選官的影響與啟發。

3.制度唯變不破,為適應現實變化必須適時調整

正如錢穆所言:“制度是現實的,每一制度,必須針對現實,時時刻刻求其能變動適應”[8],三省六部制和科舉制亦如是。

總之,制度史的研究需要把史事還原到歷史的時空長軸當中,用更長線、更宏觀的視角觀其淵源與流變,才能避免一葉障目、管中窺豹。只有拉長時空的鏡頭才能更好地、高屋建瓴地看清歷史的全貌,進而更全局地把握史事的進程與時代性,對其理解也能更豐富、更有層次,更加立體。

三、用歷史的廣角理解史事之間的聯動

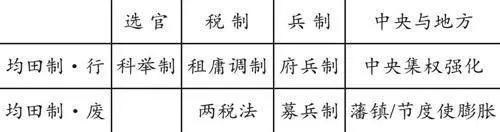

任何歷史事物都是縱橫聯系的,既有縱向的流變,也有橫向的交織。錢穆先生在《中國歷代政治得失》一書中強調:“任何一項制度,決不是孤立存在的。各項制度間,必然是互相配合,形成一整套。”[9]以隋唐的均田制為例,其行與廢就引發了一系列連鎖反應:

材料6 均田制以土地國有、計口授田為原則,摧毀大族豪強的莊園經濟,使大批自耕農和庶族地主得以產生,新興階層迫切要求打破豪門士族對政治的壟斷,參與分享文化和權力。

——馮天瑜《科舉制度——中國的“第五大發明”》

材料7 “唐之初時,授人以口分、世業田,而取之以租、庸、調之法”,即所謂的有田則有租,有身則有庸,有戶則有調……中唐以來,由于土地兼并日益嚴重,以及大量浮逃戶的出現,建立在土地公有制上的租庸調也隨之失靈,李唐王朝只有日益縮小的稅基。故中唐以來,“兩稅法”逐漸代替“租庸調”成為了最為主要的農業稅收制度。

——聞競、陳宗杰《中唐以來國家農業稅制的失效與改革(766—907)》

材料8 府兵制同租庸調制一樣,也是以均田制為基礎、以在籍人口為依據……均田制遭到了破壞,實行府兵制的基礎沒有了。社會兩極分化嚴重,底層農民生活貧苦,貧苦百姓如何當得起府兵?加上在籍人口大量逃亡,兵員數量和質量都無法得到保障……均田制的崩潰造成了府兵制的瓦解和募兵制的建立,招募的職業士兵最終成為節度使的私人武裝。

——吳寧《安史之亂爆發的經濟與國防因素分析》

從上述材料我們可以看到,隋唐均田制的行廢跟選官、稅制、兵制乃至地方制度的變遷存在著千絲萬縷的邏輯關聯,如下表:

歷史的時空往往是復雜的,錯綜交織的:一種制度的變化,常常會觸動其它多種制度的多米諾反應,所謂牽一發而動全身,我們在觀察史事的時候必須要有廣覆蓋的發散性思維,敏銳地捕捉歷史事物之間的連動,捋清彼此的關聯。

綜上,培養學生的時空觀念素養,可以從微觀聚焦到時代宏篇,從具體到抽象,把史事置于歷史的長時空之中觀察其流變,透過廣角捕捉史事之間的聯動。并結合唯物史觀、史料實證以及批判性思維等,從而更整體、更精準、更科學地認識和理解歷史事物的全貌及其本質和動態。

【注釋】

[1][4]黃牧航、張慶海:《歷史學科核心素養分類分層測評標準例析》,《歷史教學》2019年第15期,第5頁。

[2] 中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第5頁。

[3] 樓衛琴:《批判性思維與歷史核心素養的關系》,《中學歷史教學參考》2018年第3期,第26頁。

[5][6][9] 錢穆:《中國歷代政治得失》,北京:三聯書店,2001年,前言第2頁。

[7]《中外歷史綱要(上)》,北京:人民教育出版社,2023年,第66頁。

[8]錢穆:《中國歷代政治得失》,第48頁。

* 本文系中山市2023年教育科研青年課題“高中歷史課堂有效情境創設的實踐研究”(課題編號:C2023126)的階段性成果。