基于問題解決為中心的高中歷史深度學習實踐

摘 要:高中歷史必修課程內容多但課時少,為有效完成教學任務,并落實學科核心素養,以大概念和主題式教學為引領,將課程內容進行有機整合,引導學生開展以問題解決為中心的深度學習,幫助學生逐步獲得歷史學科的關鍵能力和核心素養,提高思維水平。

關鍵詞:問題解決 深度學習 高中歷史

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》強調:“建議通過對課程內容的整合,引導學生深度學習,促進學生帶著問題意識和證據意識在新情境下對歷史進行探索,拓展其歷史認識的廣度和深度。”[1]有效落實歷史學科核心素養,基于問題解決為中心的深度學習是一種很好的途徑。

“深度學習是一種基于理解的學習,指學習者以高階思維的發展和實際問題的解決為目標,以整合的知識為內容,積極主動地、批判性地學習新的知識和思想,并將它們融入原有的認知結構中,且能將已有的知識遷移到新的情境中的一種學習。” [2]本文以《中外歷史綱要(上)》第5課《三國兩晉南北朝的政權更迭與民族交融》為例,探討深度學習在高中歷史教學中的具體應用。

一、單元主題的確立與知識整合

《中外歷史綱要(上)》第二單元由四課構成,主要講述中國古代自三國兩晉南北朝至隋唐時期約700年的歷史。從歷史發展脈絡看,其上承第一單元大一統時期的秦漢;從單元內部來看,包括三國兩晉南北朝和隋唐兩個不同的時期。為什么將“分裂動蕩”的三國兩晉南北朝與統一盛世的隋唐共置于一個單元?隋唐雖是盛世,但盛世的到來是經歷長時間的醞釀,從三國到南北朝雖呈現出分裂動蕩整體特征,但社會卻并沒有停滯不前,實際上是在為盛世奠定基礎,才迎來隋唐制度的創新、經濟的繁榮、民族的交融與文化的新發展。正如許倬云所說的“秦漢建立的中國文化秩序,并未隨東漢覆亡而消失。三國兩晉與南北朝三百余年,正是重整這一普世秩序的過程”。[3]根據單元之間的聯系和歷史發展趨勢,第二單元的主題概括為:大一統的崩潰與重塑——統一多民族國家的發展。根據課程標準的要求,將第5課的內容整合為三部分:分與合——政權更迭、南與北——江南開發與民族交融、變與常——盛世奠基。

第一部分“分與合”主要讓學生了解三國兩晉南北朝的政權更迭脈絡,理解時代特征。第二部分“南與北”主要探究南方經濟的開發和三國兩晉南北朝時期的民族交融,尤其是北魏孝文帝改革對民族交融的意義。第三部分“變與常”則分析三國兩晉南北朝這種“變態”如何推動隋唐“常態”的回歸,為隋唐盛世奠基。

二、基于問題解決為中心的深度學習實踐

(一)分與合——政權更迭

自主學習:閱讀教材和歷史地圖冊,繪制三國兩晉南北朝時期政權更迭示意圖(略)。

教師通過讓學生繪制示意圖,一方面培養了學生自主學習的能力;另一方面通過閱讀歷史地圖冊,培養了學生的時空觀念,基本達到學業質量中時空觀念水平2的要求:能夠將三國兩晉南北朝時期政權更迭的史實定位在特定的時間和空間框架下,能夠利用歷史地圖、結構示意圖等方式對該史事加以描述,從而認識政權更迭的來龍去脈。同時,教師利用多媒體技術展示學生成果,同學進行相互評價與補充,調動學生歷史學習的積極性,并且檢測學生課前預習情況。在對三國兩晉南北朝政權更迭有了清晰認識的基礎上,教師設置問題以引導學生進行深度學習。

問題1:三國兩晉南北朝時期政權更迭呈現出什么樣的特征?

學生根據歷史地圖和所學知識得出結論:政權更迭頻繁;分裂動蕩;分裂中孕育統一;北方戰亂,南方相對安定;北方統一南方等。學生在解決問題的過程中認識到統一是歷史發展的潮流,分久必合,樹立國家統一意識,在家國情懷素養上達到一定的升華。

(二)南與北——江南開發與民族交融

問題2:為什么是北方統一南方,南方是否具有統一的可能性?

從西晉末以來,北方戰亂,北方人民為躲避戰亂大量流亡南方,不僅充實了南方的勞動力資源,而且帶去了先進的生產工具和技術,推動了江南開發,出現“一歲或稔,則數郡忘饑”“絲綿布帛之饒,覆衣天下”的局面。教材利用“學思之窗”的形式展示了南方經濟發展的表現,通過對材料的分析解決問題2,學生認識到東晉南朝時期江南經濟的發展,不僅促進了民族交融,而且縮小了南北方的經濟差距,為經濟重心南移奠定基礎。

問題3:江南經濟快速發展,為什么南朝卻越來越弱,在南北對峙中越來越處于“明顯劣勢”?

材料1 漢朝官員的俸祿是錢或半錢半谷,而東晉南朝不重視戶籍,稅收無法保證俸祿的發放,因此用祿田和力役作為官員的俸祿。于是,官員占有土地,征調農民勞作成為常態。這導致土地集中在大地主手里,佃農數量增加,自耕農減少,朝廷實力和對地方的控制力減弱。

——任世江《高中必修課程<中外歷史綱要>解析(上)》

材料2 士族當權是東晉政治的基本特色,相形之下皇權比較低落,在中國古代各專制王朝中顯得比較特殊。著名歷史學家田余慶將東晉政治特色概括為“門閥政治”,……“門閥政治,是皇權與士族勢力的某種平衡,也是適逢其會得以上升的某幾家士族權力的某種平衡”。

——《教師教學用書<中外歷史綱要(上冊)>》

教師引導學生閱讀《東晉十六國形勢圖》與《北齊、北周、陳對峙形勢圖(572年)》,讓學生對東晉南朝和十六國北朝時期的南北力量變化和北強南弱格局有一個直觀的認識。再展示兩則材料,由學生分組對這一問題進行開放式探討,培養其歷史解釋能力。既然南方無法完成統一,那北方是否能實現呢?繼而拋出第四個問題。

問題4:在北方試圖統一南方的淝水之戰中,北方的前秦為什么會戰敗?北方政權在完成國家統一過程中的最大障礙是什么?

材料3 當北朝民族問題尚未解決之時,則南北分;一旦解決,則南北合。因為這個問題一解決,北朝內部便無民族沖突,北朝潛在的強有力的經濟與武備力量遂能發揮出來。這是南朝抵擋不住的。

——陳寅恪《魏晉南北朝史講演錄》

通過對淝水之戰中,前秦失敗原因的分析,再結合陳寅恪先生的論述,引導學生理解北方政權加強民族交融的重要性。即“學習聚焦”所闡述:“從十六國到北朝,北方政權在民族交融的基礎上逐漸壯大,為統一全國準備了條件”。[4]

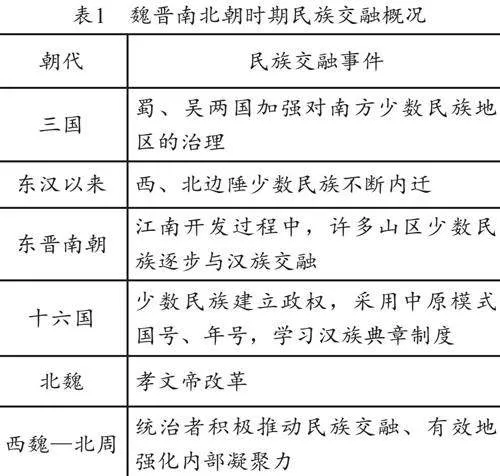

問題5:為推動民族交融,北方政權采取了哪些措施?

引導學生將教材中關于民族交融的知識進行整合。同時,利用教材課后“問題探究”中《資治通鑒》對北魏孝文帝改革推動民族交融措施的敘述,讓學生認識到“五胡”內遷與北方漢族雜居生活,加強了民族之間的交流,且雙方是雙向互動,至北魏孝文帝“改革是北方民族交往交流的高潮”[5]。

問題6:北魏孝文帝改革有什么意義?為什么5世紀后期孝文帝開始改革,6世紀前期北魏就發生動亂而分裂?

材料4 自晉宋以來,號洛陽為荒土,此中謂長江以北,盡是夷狄。昨至洛陽,始知衣冠士族,并在中原。禮儀富盛,人物殷阜。

——《洛陽伽藍記》

通過對教材“史料閱讀”中關于孝文帝改革意義的分析和《洛陽伽藍記》的記載,學生認識到改革符合歷史發展的趨勢,孝文帝遷都洛陽、學漢語、穿漢服、通漢婚等措施有效推動了民族交融,促進北魏經濟發展和社會繁榮。但是5世紀后期孝文帝開始改革,6世紀前期北魏就發生動亂而分裂。通過這一設問,引發學生的思維沖突:改革卓有成效,怎么很快北魏就分裂?激勵學生探究的興趣。在解決問題過程中學生閱讀材料不僅培養了史料實證和歷史解釋素養,而且全面分析孝文帝改革影響也有助于進一步提高唯物史觀素養,學生了解唯物史觀的基本觀點和方法,并能夠將唯物史觀運用于歷史學習、探究中,并將其作為認識和解決現實問題的指導思想。

(三)變與常——盛世奠基

閻步克認為君主專制、中央集權和官僚政治才是中國政治的“常態”,它在秦漢帝國時期奠定,但是魏晉南北朝時期的分裂動亂打破了這種“常態”,而出現了一種“變態”,但是這種“變態”最后又以不同的方式推動了“常態”的回歸,即為隋唐盛世的到來奠定了基礎。

問題7:三國兩晉南北朝時期的“變態”如何推動隋唐盛世的“回歸”?

材料5 李唐一族之所以崛興,蓋取塞外野蠻精悍之精血,注入中華文化頹廢之軀,舊染既除、新機重啟,擴大恢張,遂能別創空前之世局。

——陳寅恪《李唐氏族推測之后記》

材料6

——轉引自2023年山東高考歷史第3題

通過課外材料的適當補充,引導學生從政治、經濟、文化和民族等多個角度分析三國兩晉南北朝時期的發展對隋唐王朝的意義。比如隋唐時期三省六部制對魏晉時期三省的繼承發展,唐朝租庸調制與魏晉時期租調制、均田制的關系。并引用山東省2023年高考試題“西漢與隋京畿區示意圖”,分析東晉南朝時期江南的開發對于隋朝大運河的開通和隋京畿東移的意義及三者的關系。總之,通過對材料的解讀與分析,學生認識到三國兩晉南北朝時期雖是分裂,但分裂中孕育著統一,它為隋唐時期的政治制度、經濟發展、民族交融及文化創新奠定基礎,從而為后面三課的學習鋪墊,呼應本單元主題“大一統的崩潰與重塑——統一多民族國家的發展”。

三、小結

在對本課的教學實踐中,筆者依據課程標準和教材,通過設置七個層層遞進、環環相扣的問題,引導學生進行分析,既激發學生不斷探求的興趣,也培養學生的深度思維,而且將課本看似零散的知識有機整合。在“三新”背景下,高中歷史教師要積極探索育人方式的變革,打破傳統課堂只強調知識的講授,要在學生掌握必備知識的基礎上,更加注重培養學生的關鍵能力、學科素養和核心價值。

【注釋】

[1]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第17—18頁。

[2] 安富海:《促進深度學習的課堂教學策略研究》,《課程·教材·教法》2014 年第 11期,第58頁。

[3] 許倬云:《萬古江河:中國歷史文化的轉折與開展》,北京:北京日報出版社,2023年,第172頁。

[4] 教育部:《中外歷史綱要(上)》,北京:人民教育出版社,2023年,第31頁。

[5] 任世江:《高中必修課程<中外歷史綱要>解析(上)》,北京:北京師范大學出版社,2023年,第91頁。