《近代中國官員的選拔與管理》一課的講讀

摘 要:時代巨變下的蔡元培先生一生經歷了多次選擇,其選擇背后的動因值得探究。《近代中國官員的選拔與管理》一課的教學以蔡元培先生的選擇進行統攝,設計了五個學習任務,明其事,探其因,悟其情。在理解近代中國選官制度調整的基礎上厚植家國情懷,使學生在心靈上與蔡先生產生共振共鳴,進而將精英人物的選擇內化于心,外化于行,樹立更高的人生志向并為之不懈奮斗。

關鍵詞:蔡元培 家國情懷 官員的選拔

之所以選定蔡元培先生作為探討的核心,首要緣由在于課前調研中深刻洞察到學生們對這位杰出人物的了解尚顯淺薄,多數僅限于其作為北京大學校長的光輝形象。其次,蔡元培先生的生平軌跡,無疑是近代中國仕途中順應時勢、勇于變革的典范。身為浙江紹興的文化巨擘,在民族危亡的緊要關頭,他以文人的儒雅與堅韌,毅然肩負起時代的重擔,彰顯了一代中國人不屈不撓的精神風貌與責任擔當。蔡先生諸多關鍵決策背后的深層動因,構成了我們培育學生家國情懷的寶貴資源,極具啟發性。

基于此,我們聚焦于蔡元培先生的故事,旨在通過精心設計的問題引導,激發學生的思考與探索。這一過程,不僅是讓學生明了歷史事件的脈絡,更是深入挖掘其背后的動因,感悟其中蘊含的深厚情感。學生們將隨著問題的層層深入,從時代變遷的視角,深刻認識并理解晚清至民國期間選官制度的轉型與調整。同時,這樣的學習過程也將促使學生與蔡元培先生的心靈產生強A3DFviur/f661Mu2u1XS+g==烈的共鳴,仿佛穿越時空,親身體驗其抉擇的艱難與偉大,從而在內心深處種下崇高理想與不懈奮斗的種子。本課開展的具體學習任務如下:

任務一:青年時代的蔡先生,走的是一條什么路?從其喜讀之書中,可看出他怎樣的治學取向?

設計意圖:通過回顧蔡元培先生青年時代的成長軌跡,溫習明清時期選拔官員的基石——科舉制度,深刻體會到蔡元培先生年輕時的卓越才華與非凡抱負。同時,這一探索也讓我們感受到,蔡先生深受傳統儒學經世濟民思想的熏陶,這種思想深刻地塑造了他的價值觀與行動準則,成為他日后推動社會進步、教育改革的重要精神源泉。

材料一 1883年,16歲中秀才;1889年,22歲中舉人(同科舉人梁啟超);1892年,25歲中進士,被點為翰林院庶吉士;1894年,27歲,由庶吉士升為翰林院編修。(翰林院編修:正七品,主要是誥敕起草、史書纂修、經筵侍講,自清朝中葉以來,殿閣大學士、總督巡撫、軍機大臣,大多系翰林出身。)

——整理自唐振常《蔡元培傳》

材料二 讀莊方耕氏(莊存與方耕)、劉申受氏(劉逢?)、宋于庭氏(宋翔鳳)諸家之書,及致力于公羊《春秋》,而佐之以太史公書,油油然寢饋于其間。(注:此四人是清代乾嘉年間常州學派一脈相承的中堅人物,好以微言大義比附現實,初啟后來經世致用的端緒。晚清龔自珍、魏源諸人即師承這一學派。)

——張曉唯《蔡元培評傳》

學生回答:科舉考試,入仕為官。經世致用的治學思想。

任務二:蔡先生為何放棄科舉帶來的功名?

設計意圖:營造認知的矛盾沖突,回歸時代背景,彰顯歷史面相的整體性。通過分析走上科舉的主要原因以及為國謀新路而甘愿放棄大好前程的沖突,進一步感受蔡先生學術思想背后的一顆為國之心。

材料三 蔡先生年紀輕輕,便取得翰林的功名,這在當時傳統士人看來,如沿這條路走下去,定能青云直上,躋身達官顯宦之列。然而,蔡先生并沒有這樣一路走到底,1898年,他辭官回家,并很快接受邀請出任了紹興中西學堂的總理(校長),直到1901年離任。

——整理自唐振常《蔡元培傳》

材料四 (甲午戰敗后的感言)疆臣跋扈,政府阘茸,外內狼狽,虛疑恫愒,以成煬灶之計,聚鐵鑄錯,一至于此。(戊戌政變后的感言)不先培養革新之人才,而欲以少數人弋取政權,排斥頑舊,不能不情見勢絀。

——摘自《蔡元培自述》

學生活動:

1.整理1894—1901年中國所發生的重大事件,按主題和時間先后對這些事件進行分類,總體上感知近代中國的巨變和這一巨變下國人的探索。

2.結合時代背景、蔡先生的治學取向及材料三、四,概括他的救國主張,分析他為何要以科舉入仕,又為何主動放棄大好前程。

3.閱讀教材,結合課本中的《立停科舉推廣學校折》,思考清政府立停科舉的原因。梳理清政府變革選官制度的舉措,分析學堂選官制度和留學生選官制度的共同點及對中國社會發展產生的影響,理解興學堂廢科舉的必要性和對推動中國社會進步的重大意義。

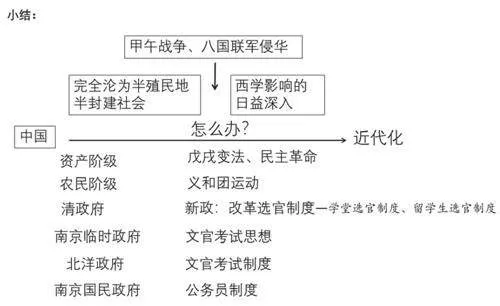

4.整合本課的思維框架(見下圖)。

任務三:立足現實,憧憬未來,新政府的選官主張是什么?教育總長當還是不當?

正值清政府確立學堂選官制度之際,蔡元培先生再次展現出非凡的遠見與魄力,于上海毅然決然地創立了光復會。其后,隨著同盟會的成立,光復會順應時勢,光榮并入其中,而蔡元培先生則被委以重任,擔任同盟會上海分會的領導核心。1912年,隨著中華民國南京臨時政府的成立,國家百廢待興,鑒于蔡元培先生在革命與教育領域的崇高聲望與卓越貢獻,新政府深思熟慮后,誠摯地提出任命他為教育總長,以期借助他的智慧與力量,引領國家教育事業的蓬勃發展。

設計意圖:這是教學重點之一,學生也比較陌生。以蔡先生的新選擇引入,輔以材料五、六、七,了解孫中山文官思想和新政府在選官制度上的繼承、模仿與借鑒。感受蔡先生的勇于擔當、博大胸襟與一心為國。

材料五 1912年2月13日,內務部請速頒官員試驗(考試)令,呈曰:“民國初立,人才缺乏,庸俗思進,勢不能免。推原其故,良由無法律以甄別之……從根本上解決此弊,莫如速行文官試驗,將所得人才,分發各省,俾得改革之真際,而地方賴以鞏固,即國本亦賴以不搖。”

1912年2月14日,孫中山對于中華民國臨時政府內務部請頒文官考試令的批示:“該部所請,誠為當今急務,應候令行法制局,將文官試驗編纂草案,咨文參議院議決后,即日頒布施行。”

——摘自《孫中山全集》

材料六 我們現在要集合中外的精華,防止一切的流弊,便要采用外國的行政權、立法權、司法權加入中國的考試權和監察權,連成一個很好的完璧,造成一個五權分立的政府。像這樣的政府,才是世界上最完全、最良善的政府。國家有了這樣的純良政府,才可以做到民有、民治、民享的國家。

這法可以除卻盲從濫舉及任用私人的流弊。但是這考選權如果屬于行政部,那權限未免太廣,流弊反多。所以必須成了獨立機關才得妥當。

——摘自《孫中山全集》

材料七 1912年2月間蔡元培發表了著名的教育論文《對于新教育之意見》,比較系統地提出了五育并舉的思想。“五育”即軍國民教育(體育)、實利主義教育(智育)、公民道德教育(德育)、世界觀教育和美感教育。是中國教育史上第一個完整的民主主義教育方針,也是我國近代對德智體美和諧發展教育方針最全面的論述,適應了辛亥革命后資產階級改革封建教育的需要。

——《教育大家壇》

任務四:民國國號下的北洋政府和南京國民政府,其選官制度是沿襲還是另作新創?蔡先生在政權的更迭下,又會做怎樣的選擇?

設計意圖:在經緯交織的史實結構中培育歷史的通感,突出史料實證意識,在辯證地看待民國時期的文官制度中達到貫通、啟新的目的。同時圍繞蔡先生的再一次選擇感受他的經世濟民、心系天下。

學生活動:

1.閱讀教材相關段落,了解北洋政府和南京國民政府的選官措施。比較兩個政府在選官上的變化,分析是沿襲還是創新?

2.如果你是蔡先生,面對動蕩局勢,你會怎么做?

任務五:綜合蔡先生一次次的選擇,為蔡先生寫一副挽聯并作簡要陳述。

設計意圖:以挽聯的形式作最終的價值引領。挽聯具有情感性、簡潔性、深刻性、綜合性等諸多特點,作為對學生高階思維的訓練,它既能進一步提升學生的論證能力,體現出知識的綜合運用,還涵養了家國情懷的教育目標。

材料八 1912年面對袁世凱野心的不斷膨脹,蔡先生堅決辭去教育總長之職,表明自己的立場。后出國游學,在法國辦了勤工儉學會,幫助在法華工提高文化水平。

1916年回國任北大校長,革新北大。

1926年在上海參加蘇浙皖三省聯合會,配合北伐戰爭,策劃三省自治運動。

1931年“九·一八”事變后主張抗日,擁護國共合作。與宋慶齡等發起組織中國人權保障同盟,積極開展抗日愛國運動。

——整理自崔志海《蔡元培傳》

學生活動:

1.分析毛澤東同志寫給蔡先生的挽聯“學界泰斗,人世楷模”。

2.學生佳作展示:“兼容并包揚美名,一生為國留典范”。

陳述:“學界泰斗”主要指他在教育上的成就,蔡元培先生在教育上融合中西,他的教育思想如兼容并包、五育并舉等便是他用心教育的凝聚,他不愧是中國現代教育的旗幟性人物。“人世楷模”不僅指學術精神,更指他的崇高人格,他對國家的一片赤誠,他的教育救國、革命救國、勇擔教育總長的責任、抗戰中的態度都說明了這一點。

他的兼容并包思想改變了北大的風氣,使北大成為新文化運動的重要陣地。甲午戰后放棄大好前途選擇教育救國、到成立光復會進行革命救國等事跡所體現出的一顆愛國心值得我們后人學習、緬懷。

《普通高中歷史課程標準(2017年版)解讀》指出,家國情懷是學習和探究應具有的人文追求,體現了對國家富強、人民幸福的情感,以及對國家的高度認同感、歸屬感、責任感和使命感。[1]根據對教材內容的理解和新課程教學理念的初領會,本課圍繞選官制度這個核心概念,構建起從時代到時代巨變下四個政府的選官制度調整、再到中國的出路是什么——謀求和發展近代化的知識與思維框架。以蔡先生的多次選擇為情境,讓學生走入蔡元培的內心世界,理解時代巨變下的蔡先生,理解清政府和民國政府所作的改變;通過“你會做怎樣的選擇?”的叩問,讓學生在選擇面前有深度地思考;最后以挽聯撰寫對全課進行總結升華。當我們以浸潤式方式將優秀歷史人物的言、行、情等隱性的課程資源提取出來,以任務驅動形式將它們融入到課堂教學,融入學生的成長,學生會將優秀人物的優秀品格潛移默化為自己立身處事的原則;會從這些優秀人物身上汲取勇往前行、努力奮斗的力量,樹起鴻鵠之志、立下報國之心;會理解只有把人生的小我真正融入國家發展、民族進步、人民幸福的大我之中,個人的價值與成就才能得以最大化的展現與升華。

【注釋】

[1]徐藍、朱漢國主編:《普通高中歷史課程標準(2017年版)解讀》,北京:高等教育出版社,2018年,第61頁。