基于教材邏輯的《文化的傳承與保護》單元教學

摘 要:教材邏輯是確定教學邏輯的重要依據。在選擇性必修的教學中,聚焦教材的邏輯結構,依托課程邏輯凝練核心概念、深入文本邏輯把握教學機理、立足教學邏輯實現兩個轉變,通過大單元教學,達到在“舊識”基礎上深化“新解”,由“史實”升華出“史識”的學習定位。

關鍵詞:教材邏輯 單元教學 文化的傳承與保護

余偉民教授將選擇性必修3(以下簡稱“選必3”)教材邏輯結構凝練為“文化的多樣性及其歷史傳承”和“文化交流傳播的主要途徑、方式及其歷史流變”兩條主線,其中,第六單元《文化的傳承與保護》接續一、二單元,構成“文化的多樣性及其歷史傳承”主線。[1]本文以此為據,整合學習單元《文化的傳承與保護》,基于教材邏輯結構設計體現學科核心素養追求的教學活動,以達成課程定位。

一、基于教材邏輯結構的大單元學習內容分析

教材是課程與教學的中介。學者認為,教材編寫體現了價值、知識、教學等多重邏輯,[2]全面理解教材邏輯結構有助于把握教學主線,發揮課程功能。

首先,挖掘教材的價值邏輯。傳播主流價值觀是教材的基本功能之一,教材編寫者會依據國家育人目標,利用學科知識、技能、方法“間接地”傳遞價值觀念和達成價值理解。價值邏輯是教材編寫的核心,深入挖掘教材的價值邏輯有助于凝練教學核心概念。

人類社會的進步史就是文明的交流史。選必3“從人類歷史上文化交流與傳播的不同方式切入,展現不同文明、不同人群之間的聯系與互動,理解文化交流與傳播在文明進步中的重要作用”,“通過文化交流與傳播的主要方式、途徑和載體,展現中外歷史上重要文化產品和文化成就交流傳播的過程,以及對不同文化發展變化所產生的重要影響”。[3]故而“以融合與沖突為特色的文明交流互動”是選必3的價值邏輯。文明交流互動,橫向上指文化在不同民族、地域間通過人口遷徙、商貿往來、軍事沖突等途徑的傳播,實現由“民族文化(本土文化)”向“區域文化”“全球文化”的發展,主線是文化的多樣性和全球化,涉及教材三、四、五單元內容;縱向上指文化在主體代際間通過書籍、教育、信息技術、圖書館、博物館等載體傳承,實現“文化與主體的有機結合”及“民族文化的再生產”,[4]主線是文化的民族性和大眾化,涉及教材一、二、六單元和活動課內容。

基于分析,將第六單元及活動課《信息革命與人類文化共享》整合為學習單元:文化的傳承與保護,對應課程標準中“3.6文化的傳承與保護”和“3.7信息革命與人類文化共享”指標。依據價值邏輯,以“文化傳承中的民族性與大眾化”為大概念,引導學生了解印刷書籍、學校教育、信息技術等載體、文化保護舉措在文化代際傳承中的演變及意義;緊扣“發展”主題,將載體的變化與社會的變革聯系起來,在互動中揭示歷史發展中文化日益大眾化、普及化的趨勢,以期達到在“舊識”基礎上深化“新解”,由“史實”升華出“史識”的學習定位。

其次,理順教材的知識邏輯。教材的知識邏輯既體現學科知識的因果關系,還承載課程組織的邏輯,即“教科書內容中抽離出的知識線索,要能構建出學生對世界的認知結構。”[5]歷史選擇性必修課程用結構化的形式將社會科學領域研究的大量新知識轉化為教材內容,以達成多領域宏觀鉤沉人類社會發展的課程定位。教學中應理順教材隱含的知識邏輯,超越史實的線性累積,使學生形成可遷移的結構化認知結構。

14課《文化傳承的多種載體及其發展》涉及學校教育、留學、印刷書等“舊知”,編寫者通過關鍵文字明確了“舊知”在專題學習中的定位,如“學校教育”,教材呈現了“無論官學還是私學,在古代文化的保存和傳2YhCce6GJokWSNjLwuHBw0BY/aFtFkIG31VwcDjWdfE=播上,都發揮了不可替代的作用”“在文化傳承等方面,學校教育發揮了舉足輕重的作用”等表述,可判定這些“舊知”在學習單元中主要著眼于“文化傳承”而非其他。造紙術、印刷術等知識在必修的科技成就部分出現,在本課以“書籍是文化傳承的主要載體”這一結論引導我們去認識造紙術、印刷術等技術突破在文化傳承中的作用和意義。15課《文化遺產:全人類共同的財富》中,關于“文化遺產保護”也從“文化傳承”的角度給出了相關的表述。“信息革命”在活動課《信息革命與人類文化共享》中直接呈現了“現代信息技術對文化傳播方式、內容、規模、效果等方面都產生了巨大影響”“信息技術促進了人類文化共享的發展”等結論性的敘述,明確界定了在專題學習中“信息技術革命”內容的教學機理。

最后,立足教材的教學邏輯。教材是課程與教學的中介,編寫者將課程提倡的各種學習方式蘊含其中,為教學實踐中不同教學過程保留空間,實現由靜態的教材文本向動態的教學過程轉化,這是教材的教學邏輯。

選擇性必修教材以培養學生的學科核心素養為導向,課標對教師有效整合教學內容,提出了包括“把握學習專題中的關鍵問題”“確定教學內容中的重點”及“設計新的綜合性的學習主題”[6]等建議,教師立足教材教學邏輯,以課標和學情為依據,“在原有教材的基礎上,萃取教材所隱含的能夠促進學生成長的元素,實現教材內容的重組、拓展和延伸,推動教材的二次開發,將教材中的知識結構進行轉化并納入學生的認知結構中。”[7]梁啟超先生說:“有許多歷史上的事情,原來是一件件的分開著,看不出什么道理,若是一件件的排比起來,意義就很大了。”[8]單元教學以核心概念為主線,通過系統思考與整體布局,將歷史事件“一件件的排比起來”以提升學習者的歷史格局與視野,有效達成歷史教學的育人價值。

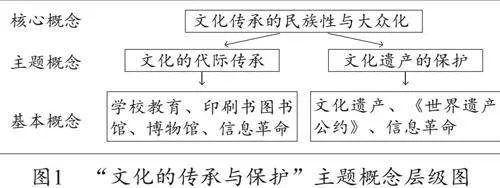

緊扣“文化傳承中的民族性和大眾化”這一核心概念,構建單元學習的概念層級圖(圖1)。

圖1 “文化的傳承與保護”主題概念層級圖

主題概念“文化的代際傳承”,以14課《文化傳承的多種載體及其發展》和活動課的部分內容為主,要求學生了解學校教育、留學、書刊、翻譯、圖書館、博物館和信息技術等載體在文化代際傳承中的作用,認識文化代際傳承的意義,結合人類歷史變革認識文化代際傳承載體變化的影響;主題概念“文化遺產的保護”以15課《文化遺產:全人類共同財富》和活動課的部分內容為主,要求學生認識文化遺產保護和信息革命對于傳承各民族文化、維護世界文化多樣性和創造性的意義。

單元核心問題是從核心概念出發、對單元內容具有統領作用的問題。本學習單元涉及文化傳承載體的變化及其意義,將“文化是如何在代際間傳承的?”作為單元教學的核心問題,該問題能突出教材的橫向關聯和縱向貫通,能概括單元知識要素間的關系,能反映知識間的邏輯和關聯,有利于學生知識的結構化,具有統領特質。

二、基于教材邏輯結構的大單元教學過程設計

教學中,從“文化的代際傳承”與“文化遺產的保護”維度統籌課時內容,以單元核心概念為綱重組具體知識,在解析核心概念過程中使內容結構化;以核心問題及問題鏈為引導,在問題解決過程中提升思維的邏輯化和內容的層次化;以微項目學習,創設有利于學生學習理解、知識遷移、應用創新的學習任務,在項目學習中應用大概念。

環節一:問題引入

“文化的代際傳承”是學生有感覺、卻未必能充分理解的文化現象。為幫助學生理解,由材料導入:

中華民族的文化是一種傳承文化,在傳統的社會結構中存在著一個完備的文化傳承體系:從蒙館、私塾到鄉學、縣學等等各級各類學校,從典籍的整理、保存、習誦到元典精神的繼承,從家訓、祖訓到各種社會力量的監督和約束,……整個社會形成一整套系統、完備的文化傳承制度和社會監督機制,最終形成為一種強大的社會控制力量和奇特的傳統再造和修復機制。

——趙世林《論民族文化傳承的本質》

借助材料,教師引導學生結合已有知識和經驗,理解各民族發展中通過多種形式實現了民族文化向下一代主體的傳遞,這種“文化在一個人們共同體(如民族)的社會成員中作接力棒似的縱向交接”[9]即文化的代際傳承。學生立足經驗,在討論中可較全面理解文化代際傳承的意義,即文化與文化主體有機結合、不斷呈現文化民族性的過程。在此基礎上,教師引入“文化是如何在代際之間傳承的?”這一核心問題。

環節二:概念建構

作為抽象觀念的大概念需要一定數量的具體案例才能得以支撐,教學中可秉持“少而深”原則,研習典型具體的內容,在結構化知識的過程中,活化思維以形成大概念。

范疇一:“文化的代際傳承”

文化代際傳承的載體主要有學校教育、印刷書、圖書館和博物館、信息革命以后出現的新媒介等。從文化代際傳承的載體發展來看,隨著生產力進步,傳承主體的范圍在不斷擴大,呈現出大眾化的趨勢。

教師選取學校教育、印刷書、信息革命的發展作為學生理解核心概念的突破點,以核心問題為基礎,通過問題鏈幫助學生在知識框架基礎上,解析和構建核心概念。

資源包1:

材料一 立太學以教于國,設庠序以化于邑,漸民以仁,摩民以誼,節民以禮,其刑罰甚輕而禁不犯者,教化行而習俗美也。

——[漢]班固《漢書·董仲舒傳》

材料二 明代學者李東陽說:“書院之作,乃古庠序之遺制。宋之初,學校未立,故盛行于時。今雖建學置師遍于天下,無俟乎其他,而前賢往跡,風教之所關,亦不容廢。”

——[明]李東陽《衡山縣重建文定書院記》

材料三 每一個較大規模的現代社會,無論它的政治、經濟或宗教制度是什么類型的,都需要建立一個機構來傳遞深奧的知識,分析、批判現存的知識,并探索新的學問領域,這種機構就是大學。

——[美]約翰·布魯貝克《高等教育哲學》

教師引導學生聯系所學知識閱讀資源包1,從學校職能的角度,認識中國古代學校在傳統文化傳承中所發揮的重要作用,探究近代以來大學培養人才、發展科學、服務社會職能與文化的傳承與創新的關系,全面理解從古至今實現文化在代際之間的“縱向交接”是學校教育的重要職能,是文化民族性形成的重要載體之一。

資源包2:

材料四 惟官有書,而民無書;惟官有器,而民無器;惟官有學,而民無學。

——孟憲承《中國古代教育史資料》

材料五 孔子以詩書禮樂教,弟子蓋三千焉,身通六藝者七十有二人。

——司馬遷 《史記·孔子世家》

材料六 費里法案是指1881—1882年間,由時任法蘭西第三共和國教育部部長費里提出的兩項教育法令。

1881年費里法:取消初等教育階段的學費,規定小學教師的工資必須由市鎮支付,并確立了免費接受公立學校中初等教育的原則。

1882年費里法:恢復了義務初等教育的原則。

——摘編自瞿葆奎主編,張人杰選編《法國教育改革》

材料七 義務教育77AuuzRkOjKqWGjx5q+yXg==是國家統一實施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育,是國家必須予以保障的公益性事業。

——《中華人民共和國義務教育法》(2022年)

教師指導學生閱讀資源包2,在梳理中國古代官學和私學發展概況基礎上,使學生認識到私學產生、發展擴大了受教育對象的范圍;從長時段概括學校教育發展的趨勢,即由少部分人的教育走向義務教育,教育的普及程度大大提高。教師可引導學生結合近代社會政治、經濟、思想、文化等因素分析國民教育(義務教育)在近代世界出現的原因,從而把握文化傳承渠道變革的時代因素及其對文化代際傳承的影響。

由學校教育所用書籍過渡到印刷書,教師提供資源包3:

資源包3:

材料八 “三次傳播革命”說,第一次傳播革命是印刷業革命,即信息生產的機械化,它提高了識字率,擴大了英帝國的統治范圍。第二次傳播革命貫穿于整個上世紀,通過電子技術將信息生產與信息傳遞結合在一起———這一過程從電話、電報一直延伸至電視。第三次傳播技術革命將信息存儲器和檢索器與電話、電視和計算機聯結在一起,產生出新的寬帶通信系統或“信息服務設備”。

——摘編自[美]詹姆斯·W.凱瑞《作為文化的傳播:“媒介與社會”論文集》

結合材料八,設置如下問題:1.印刷業革命前,中外書籍的形式主要有哪些?書籍形式對于文化代際傳承有何影響?學生通過閱讀教材和聯系所學,能較容易掌握相關知識。2.概括書籍生產技術的發展及意義。從造紙業到雕版、活字印刷術及工業革命后的印刷業革命,在技術發展的推動下,印刷書誕生并在很長的歷史階段成為“文化傳承的主要載體”,這“有助于文化的大眾化,對提高人們的文化修養、促進各民族的發展,具有重要意義”。3.第二次傳播革命和第三次傳播革命的時代背景是什么?如何理解“信息技術促進了人類文化共享的發展”?引導學生從時代的視角認識信息傳播革命產生的歷史因素,全面理解信息技術手段突破所帶來的以文化為核心的信息傳播的革命性影響,進而從人類文化共享的高度認識信息革命的意義。

三個資源包,引導學生在梳理學校教育、印刷書等文化傳承主渠道的演變中,深入理解傳承渠道的發展對文化代際傳承中民族性、大眾化和共享性等特征的影響。在此基礎上,教師可抓住圖書館、博物館等資源平臺發展過程中由服務私人向服務公眾轉變這一核心點,引導學生認識圖書館、博物館作為公共教育機構的職能,從而更全面認識民族文化代際傳承的渠道。

環節三:概念遷移

在構建“文化代際傳承”基礎上,教師可充分發揮大概念的“關聯”和“拓展”功能,遷移大概念,使之成為新內容學習的“附著點”和“組織者”,從而將碎片化知識有機聯系,達成新內容的結構化知識。

范疇二:“文化遺產的保護”

教師在此環節設計了單元內的微項目學習以促進學生在問題解決中實現大概念遷移。

前置性問題:教師借助多媒體技術給學生講述阿富汗巴米揚大佛的歷史與現狀,讓學生意識到文化傳承面臨諸多威脅,提出文化傳承中如何保護文化遺產這一前置性問題以激發學生的學習興趣。

驅動性問題:截至2023年底,中國共有57項世界遺產。為更好地保護文化遺產,現請同學向世界遺產委員會寫推薦信,推薦一個擬申報世界遺產的中國項目。

圍繞驅動性問題,設置子任務:①查閱資料,了解中國現有的世界遺產項目,探究這些項目列入世界文化遺產的原因。②小組討論為什么“文化遺產被認為是全人類共同的財富”?③查閱資料,總結人類古今保護和利用文化遺產的方法,概括其呈現出來的趨勢。④確定項目,列出該項目符合申報條件的理由。⑤制定計劃,列舉保護該項目的基本原則、措施。

微項目學習中,學生可遷移“民族文化的傳承”概念,用“高階的學習包裹低階的學習”[10],在解決驅動性問題的過程中,不僅掌握所涉的基本知識,還能深度理解文化遺產保護與利用對于人類文化傳承的意義和價值,構建“文化的傳承與保護”概念,最終達成教學目標。

總結環節,教師再次提出核心問題“文化是如何在代際間傳承的?”,引導學生進一步固化核心概念。課后,要求學生綜合運用本單元的內容,完成一份本地傳統文化項目傳承的策劃方案。

選擇性必修教學的過程中,“舊識”看似“熟悉”卻不明所以,“新知”不易“把握”且難于下手等問題困擾一線教師。以學習者發展為目標,從教材邏輯結構出發,聚焦核心概念、明確核心目標、形成核心問題,在單元教學中實現由教材邏輯向教學邏輯、學習邏輯的合理轉化,探尋“舊知”新視角、“新知”切入點是高中歷史選必教學值得研究的實施路徑。

【注釋】

[1] 余偉民:《人類文化的多樣性與文化交流傳播的途徑、方式——統編高中歷史選擇性必修3的邏輯結構和教學主線》,《課程·教材·教法》2020年第10期,第21頁。

[2][5] 呂立杰、宋曉樂:《課程與教學中介視角下教科書編寫的多重邏輯》,《教育研究》2021年第12期,第64—69頁,66頁。

[3] 中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第30頁。

[4] 趙世林:《論民族文化傳承的本質》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2002年第3期,第10頁。

[6] 中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第47—49頁。

[7] 王鑒、單新濤:《論教材驅動教學變革的邏輯與路徑》,《課程·教材·教法》2022年第3期,第83頁。

[8] 梁啟超:《中國歷史研究法》,北京:東方出版社,2005年,第158頁。

[9] 趙世林:《論民族文化傳承的本質》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2002年第3期,第10頁。

[10] 夏雪梅:《素養時代的項目化學習如何設計》,《江蘇教育》2019年第22期,第10頁。