以“鐵路”之名:高中歷史教學的應試與變式

摘 要:鐵路的出現與發展在交通史、在高中歷史教材內容和浙江選考歷史科目真題中都占有重要位置。以“鐵路”為切口,可以更好地厘清并探究高考命題與高中歷史教學之間的關聯,建立考、教之間與教、學、評之間的有機互動聯系,為實現科學備考應考、落實核心素養提供有效方案。

關鍵詞:鐵路 浙江高考 歷史教學 核心素養

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》指出要注重學生歷史學科核心素養的培育和提升,在推進教改過程中,“將教、學、評有機結合,促進學生的自主學習、合作學習和探究學習,提高實踐能力,培養創新精神。”[1]本文對2014—2024年浙江選考真題“鐵路”類試題進行梳理分析,以“鐵路”為基、以素養為本、以學生為中心,推進考、教結合。在日益注重素養、創新、開放意識的高考背景下,推進課堂教學優化,實現教、學、考有機結合,形成歷史學科教學與備考應考的更優解。

一、鐵路之選:歷史的鐵路與知識的鐵路

(一)鐵路本身歷史意義重要

鐵路是現代文明發展的重要標志,既是交通進步的承載物,更是對時代變化、社會變遷和國家發展進行觀察和了解的一個重要切口。列寧曾說:“鐵路是……世界貿易和資產階級民主文明發展的結果和最顯著的標志。”[2]其不僅對世界發展極其重要,對理解近現代中國社會發展演變也意義非凡。孫中山曾說:“交通為實業之母,鐵道又為交通之母。”[3]近代學者凌鴻勛直言:“舉凡我國社會的轉變,思想的醒覺,經濟的發展,以及政治的演進,國運的隆替,在在與鐵路問題有關。”[4]

(二)教材涉及知識較為豐富

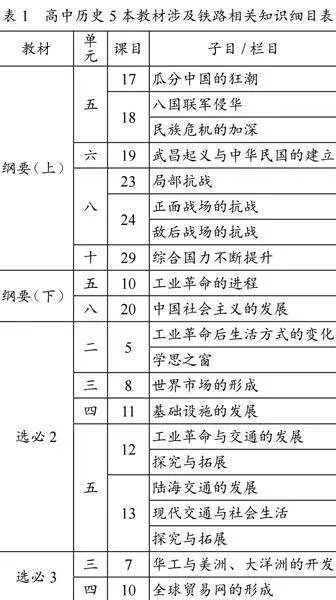

教材對鐵路知識的涉及也較為豐富,如下表:

從表1可看出教材有21處與鐵路知識有關,涉及12個單元、15課,以選必2《經濟與社會生活》出現次數最多,其次是綱要上冊、下冊和選必3《文化交流與傳播》,選必1因是探究國家制度與社會治理故未涉及。

(三)高考考查頻率較為頻繁

高考命題遵循教育規律,試題的命制既利于啟發學生深度思考,更利于引導教師調整教學思路,以考促思、以考促學、實現考教對接,提升課堂實效,促進學生核心素養水平提升。縱觀近十年浙江選考歷史學科考情,涉及“鐵路”或以鐵路相關知識為背景考查的頻率較為頻繁,具體如下表:

從表2可看出除2021和2023年,每年都有1道與鐵路相關題目,甚至2014年和2017年出現兩道選擇題涉及鐵路相關知識,可見命題者對以鐵路知識創設情境對學生考查的青睞。綜上,圍繞“鐵路”相關真題進行分析和研究,既是對教材內容的深挖與思考,也是轉化、吸收高考命題思維的有效方法,更是深化教學理解、突破舊有教學思維桎梏、推進教學改進,提升課堂實效、實現教學評有機結合的有效途徑。

二、真題指引:以命題思路啟發教學思考

高考是歷史教學評價的重要載體,研究、分析高考真題能更好啟發教師對教材重難點、核心概念和諸多關鍵問題進行合理且有價值的探討,理解高考命題才能更好銜接教學,“教師應將自己對高考試題的體認、感悟、心得及時鏈接進教學。”[5]“鐵路”類真題的探究恰是我們更好理解真題、思考教學的有益參照。

(一)從強化知識到重視情境

2017年以前浙江卷共有4題涉及鐵路,均是選擇題,分別是2014年15和20題、2015年28題和2016年的21題。4題的命制基本上以知識記憶為前提,且題干較為簡短。無論是交通工具排序還是孫中山和詹天佑兩人的共性,抑或是2014年的15題和2016年的21題將題干材料還原為選項所指向的含義或原因,選擇正確的前提是記憶準確,題干文字數量不多,表述也不復雜,甚至直截了當。大多數學生理解難度不大,側重知識記憶,對知識理解要求并不突出。

2017年新課程標準出臺,強調教學要注重育人,提升學生在新情境下解決問題的能力,“能否應對和解決陌生的、復雜的、開放性的真實問題情境,是檢驗其核心素養水平的重要方面”[6],偏重知識記憶而輕知識理解不再符合人才培養要求。2017至2018年連續兩年鐵路知識被納入非選擇題命題,這是一大變化。不過2017年33題第2小問,設問“閱讀材料二并聯系材料一,您更側重分析哪一種認識?側重分析①,請結合所學進行闡述。側重分析②,根據所學梳理詹氏貢獻,并用一句話提煉概括詹天佑報國思想。(5分)”鐵路相關知識只是作為詹天佑貢獻的一部分,并沒有完全脫離知識記憶范圍。2018年4月第32題則不同,題干和題目均以“鐵路”為中心,利用較長篇幅學術資料描述情境。雖然沒有主題句引領,但是對“鐵路”考查的重視不容置疑。問題設問也更加靈活,既關注題干信息也積極呼應教材,符合浙江卷注重回歸基礎的本色。

2019年至2022年6月鐵路知識又脫離非選擇題命題,回歸選擇題,但選擇題的考查更加突出情境化命題設計。例如2019年4月第16題,通過題干“馬拉火車”與磁懸浮列車之間的反差對比,引發學生思考現象背后的原因。2020年1月第20題考查的是蒸汽機車,通過名人回憶的描述為選項的選擇提供了細致的背景信息,幫助學生理解和想象歷史的真實情境,無疑是一次思維進階。

2020年7月第12和21題一卷2道選擇題都出現鐵路相關知識并不多見。前者以鐵路工人的斗爭運動為建立革命統一戰線提供背景,后者通過鐵路里程表中信息引導學生思考第二次工業革命對世界一體化的影響。雖然兩題都未直接考查鐵路只是關聯,但題目篇幅要比2014年以來歷年的鐵路相關題目篇幅都要長,這對學生閱讀、分析和解決問題增加了難度、提升了要求,促使學生要不斷提升自己的思維能力去應對考查要求的變化。

(二)從重視情境到創新開放

隨著教育教學改革走向深入,在素養立意,情境化、問題化命題和優化題型既有結構的趨勢下,浙江卷命題緊跟課改發展趨勢,適應新要求,不斷完善試卷布局,情境設置更具多元特征,知識運用更加綜合、題目設置更加開放,更加突出對學生歷史思維的培養與鍛煉,從而形成學科素養。劉芃即認為“核心素養的考查本身就要求試題必須具有開放性。”[7] 2024年1月第23題即是這一趨勢下注重創新開放的明證:

……筑全國鐵路,起海陸軍而強中國……今何時乎?列國交通競爭、互校優勝劣敗之時也。……夫辟地利,開明智、通商業、廣郵政,起農工林礦之業,達遼、蒙、準、藏、滇、桂之防,皆非鐵路不為功矣。凡鐵路所到之處,即為文明繁盛,鐵路未開之所,即為閉塞榛荒,此萬國已然之跡也。而達國廣土,需之尤迫。

——康有為《請計全局籌巨款以行新政筑鐵路起海陸軍折》(1898.9)

請簡要評析康有為“筑全國鐵路”之建議。(6分)

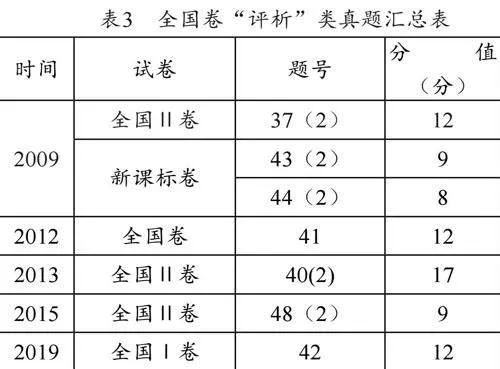

近十年浙江卷首次出現評析題,是新增題型。但在全國卷中該題型曾多次呈現,如下表3,既是浙江卷與全國卷交匯的表現,也是浙江卷命題不斷完善發展的體現。

試題以康有為上折建議“筑全國鐵路”的原始文獻為基礎進行命制,題目材料出處注明時間為“1898年”,既亮明時間線索,突出時空觀念,引導學生將材料放置在特定時空條件下思考,又啟發學生以時間回顧教材所學,即戊戌變法,符合浙江卷一貫的考查特色。但是問題又以“評析”設問,既要評價也要分析,既立足知識點,又打破知識點,改變了以往多是注重歷史結果而忽視或者說不重視對歷史過程思考的現象,讓學生在對原始史料分析、理解的過程中“對各種歷史解釋加以辨析和價值判斷……客觀論述歷史事件……有理有據地表達自己的看法”[8]。學生在試題設問引導下,要緊緊圍繞“康有為”和“筑全國鐵路”兩個關鍵詞,辯證、客觀、多角度、全面地把歷史人物和歷史事件放置在19世紀末東西方特定背景下思考,做到論從史出,去理解奏折背后蘊含的深層關系,進而組織出合理答案進行評析,實現核心素養的落地。本題綜合性和探究性很強,對學生能力和素養要求較高。雖是新題型,但對教師和學生來說卻可能是陌生的熟悉題。選必2第12課“探究與拓展”欄目下問題探究材料為“張謇《代鄂督條陳立國自強疏》”(材料略),設問為閱讀材料并結合所學“分析鐵路建設對中國社會的影響”。無論是材料主旨還是問題設計都有某種相似性,意圖在分析、辨析史料的過程中促成學生主體性學習思維生成。這也提醒教師在日常教學中教材的基礎地位不能忽視,不僅要講教材,更要深挖教材。

三、素養歸真:教學的應試與變式

通過對近十年鐵路相關高考真題的分析可以發現,浙江高考命題思路在不斷調整,題型命制在注重情境創設的基礎上更具創新性、開放性和探究性,兼顧教材的基礎地位,鍛煉學生綜合運用方法及知識來分析和解決復雜問題的能力。用高考對接日常教學,教師在日常教學中要不斷更新理念,以考帶學、以考促教,把對真題的心得、體悟及時改善至方法中,更新、應用到教學中,落地核心素養。

(一)重視情境構建,提升教學實效

日常教學不能僅是讓學生記憶知識點、掌握干巴巴的術語,這一點高考真題的命制已是實證。教師想實現學生在日益重視素養和情境設置的高考下的進步,必須要把情境運用到日常備課、課堂教學和測驗當中。在備課、教學中教師不能因為課程容量大、教學時間短就減少課堂思維空間,把歷史結論直接教給學生,反而應該在課堂上深入對關鍵問題的探究,利用多樣化史料創設問題情境,讓學生代入“歷史情境”,引發歷史想象,增強學生對歷史的求知欲和理解欲,再創設合理的問題鏈循序漸進地引導學生在神入歷史的過程中閱讀、辨析、理解材料,從而理解知識,最終形成歷史思維。

(二)小切口、小專題推進知識網絡構建

高中歷史教材內容豐富,為了更好地與高考對接,教師在教學中要利用小切口、小專題的方式回應歷史,打破知識孤立的僵局,形成知識網絡、構建知識框架。如前文對2018年4月第32題和2024年1月第23題的分析,圍繞“鐵路”這一切口對歷史事件進行分析,進行知識的延伸與整合具有一定的參考性。教師在備課過程中要借助以往高考真題和教材內容進行整合,凝練相關主題,或確立相關核心概念、重點知識,依托教材史料,再適當補充素材,引導學生思考,形成知識鏈或者知識樹,讓知識內化為學生的能力,培養學生學科核心素養。

(三)融通知識,以“材”為本

融通是當前高考命題的大趨勢,無論是選擇題還是非選擇題幾乎都有涉及同個問題的答案交叉選修和必修,例如2024年1月第23題的答案同時涉及綱要和選必內容,對學生知識的理解和應用要求較高,因此融通在教學中也一定要體現并要提高重視。但融通不能只由老師來做所有工作,要讓學生參與其中,發揮學生的主動性和主體地位。同時不能忽視基礎知識構建,浙江卷有考查課本基礎知識的特色,脫離基礎知識,既不符合浙江高考的命題理念,也會導致融通淪為空談。沒有掌握基礎知識的融通只能是教師的表演,無法鍛煉學生的能力,更不能內化為學生的素養。

教師要深挖、精研教材,利用學生觸手可及的教材素材搭建舞臺,構建情境,讓學生登臺入境,在一系列活動和問題鏈的安排和設置下,落實基礎知識,構建知識框架,凝練核心概念,形成明確主題,養成思維邏輯,拓展趨向融通,對接高考真題,內化核心素養。

從“鐵路”看高考命題,我們發現浙江高考變是常態,不變亦是常態!教師教學既要打破對浙江卷的固有思維,也要以不斷更新的思維理念應對新變化,以變應變。但同時更要以不變應萬變,無論題型如何調整、情境如何設置,問題多么開放,高考素養立意、能力立意的方向不會變,核心素養、關鍵能力和主干知識的考查不會變。教師教學仍要以發揮學生主體性為前提,發揮學生主動性為方向,讓學生去發現、學習知識才能更深刻地理解知識,才能使知識臻于深化,才能更好應對和解決復雜的、綜合的、創新的、開放的新情境。

【注釋】

[1][6][8]教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第2—3、59、6頁。

[2]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯:《列寧選集(第2卷)》,北京:人民出版社,2012年,第578頁。

[3]廣東省社會科學院歷史研究室等合編:《孫中山全集(第2卷)》,北京:中華書局,1982年,第383頁。

[4]周光培主編,凌鴻勛著:《中華民國史史料四編 第78冊 中國鐵路志》,揚州:廣陵書社,2010年,前言第1頁。

[5]陳偉國:《來自歷史課堂的智慧:高中歷史新課程教學實錄與反思》,成都:四川教育出版社,2008年,第7頁。

[7]劉芃:《卷里卷外——劉芃論考試》,南京:江蘇人民出版社,2021年,第275頁。