基于博物館資源的《資產階級民主革命與中華民國的建立》單元教學策略

摘 要:在核心素養導向下,實現初中課堂與博物館的有效鏈接成為必然。以第三單元的教學為例,從整合博材資源,活用博物館情境,創設博物館互動,發現博物館美育四個方面闡述博物館與初中歷史的融合教學,提出具體的策略。

關鍵詞:博物館 初中歷史 融合教學 策略建構

“博物館資源微型化運用是圍繞教學內容將文物引入課堂。這是一種以歷史學科為核心運用博物館資源的方法,即根據教學內容需要引入相應資源進行例證、解讀。”[1]博物館成為初中歷史教學的重要場所。本文結合《中國歷史》八年級上冊第三單元的內容與湖北省辛亥革命博物館的資源進行有效對接,充分把館藏資源和教學內容有機結合,以探尋博物館與一線教學的融合。

一、整合博物館資源,理清歷史脈絡

博物館中的圖文陳列與初中歷史學科內容有契合之處,把博物館線上虛擬展廳的教學資源與課本資源有效結合,從而理清歷史脈絡。要達成這樣的任務,需要完成以下嘗試:

(一)重建單元知識聯系,整合大單元教學思路

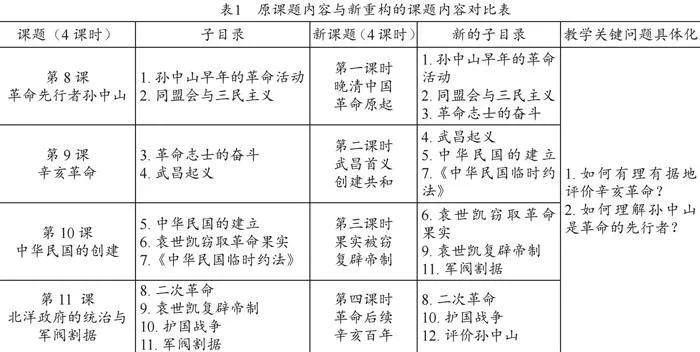

“大單元教學在選擇教學內容、教學方法和教學時間上能夠做到有的放矢,其核心理念是采用整體備課的思想,在教學中運用多種教學方法,使學生形成綜合性的視角和思維。”[2]從單元結構看,第三單元共分4個課時,課時之間體現了時序性。筆者結合課程標準和教學關鍵問題,對單元內容進行了重新建構,如表1所示。

從上表可知,重構后的課題將更好地展現學科的綜合性、系統性和整體性,更利于學生把握和理解孫中山和辛亥革命。在第一課時學完后,就讓學生評價孫中山,其實不是很妥當。學完有關他的革命活動后,再對人物進行評價則比較合適。因此把“評價孫中山”置于最后一課時比較合理。

(二)巧用博物館基本陳列,館藏資源與教學內容相呼應

辛亥革命博物館的基本陳列“共和之基——辛亥革命歷史陳列(展覽)”的內容分成了晚清中國、革命原起、武昌首義、創建共和、辛亥百年五部分。重新構建的課題就是根據陳列內容進行匹配。

在講授第一課時《晚清中國,革命原起》時,教師帶領學生通過辛亥革命博物館網上云展覽VR走近第一展廳,讓學生在課堂中就可以體驗觀看展覽。其主要任務是讓學生了解歷史背景和革命志士的奮斗事跡。

在第一展廳有一幅油畫《孫中山倫敦蒙難》(圖略),學生觀察油畫,教師補充文字材料,讓學生了解孫中山早期革命中的一段經歷,帶領學生領悟革命之路的艱辛。

材料1 孫中山割辮子于1895年廣州起義失敗后,顯示了一個革命先行者同王朝的決裂。

——陳旭麓《近代中國社會的新陳代謝》

材料2 被禁于中國使館中。使館即擬將其遞解回華,處以死刑。……如不急起營救,必將罹難。

——孫中山求援信

任務:結合以上材料,評價孫中山早期的革命活動,并談談你的感受。

這使得學生有興趣、有話說。從文物背后的故事找到學生的最近發展區,從而充分挖掘好文物背后的育人作用。藏品提升了學生的認知,同時有助于學生更好的理解革命之路的艱辛。博物館展覽中的藏品,蘊含豐富的文史信息,教師要巧用、有選擇性地結合教學內容,而不是全盤拿來。此外,博物館中有一些還原歷史的情境,教師也要利用起來。

二、活用博物館情境,鍛煉歷史想象力

“唯物史觀認為,一切歷史事件現象都是人的行為造成的,而人們的行為是由他們的意識、動機、目的和意志所支配的。”[3]教師在使用博物館資源時,要結合具體的歷史細節,活用博物館情境資源,帶動學生去想象當時的歷史空間和歷史人物的內心世界。

(一)還原歷史現場,開啟一場時空對話

在學習了革命志士劉道一、徐錫麟、秋瑾、黃花崗七十二烈士的事跡后,學生在情感上有了觸動,但是處于一個低階的維度。要讓學生的認知升華,教師需要抓住現有的情境,再補充相關的文字資料,從小切口去發散學生的想象力。

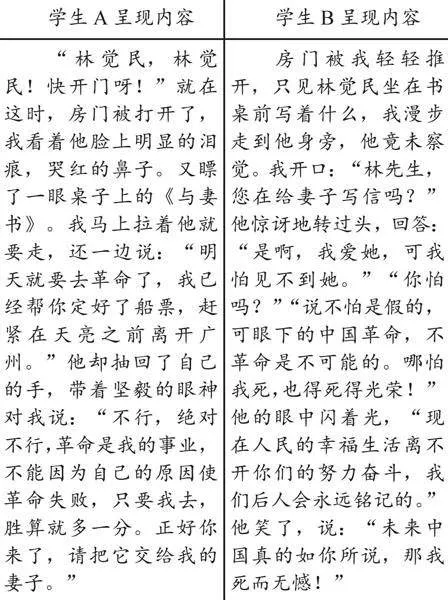

情境1:1911年黃花崗起義的三天前——即4月24日晚,夜深人靜時,林覺民思緒翻涌,不能自已,徹夜疾書,寫下了給妻子的訣別書。

問題設計:假如穿越到1911年4月24那晚,你遇見林覺民,你會跟他交流些什么?

有了情境的體驗,學生的想象力變得豐富。從兩位學生的文字中也能看出他們在情感和認知上的再創造。

(二)穿越典禮現場,感受革命者的擔當

“歷史課堂的人文教育需要創設歷史情境。讓學生在當時的歷史情境下,感受體驗當時的人所思所想,在學生的心靈里重演當時的人事。”[4]利用博物館中的場景重塑,使學生“回到”就職典禮現場,感受革命者的擔當。

情境2:博物館第四展廳“孫中山就職典禮”場景

任務:在這隆重莊嚴的時刻,假如我們就在當時的就職典禮現場,你覺得孫中山先生會在就職典禮上演講些什么?

學生對此很感興趣,有學生甚至扮演孫中山寫道:“同志們,中華民國的成立,大家無疑是經歷了巨大的努力。……百年后,我相信中國會富起來,強起來,但這些需要我們為革命奮斗一生。”教師最后出示孫中山的《就職誓言》(略),驗證學生的想象力是否合理。活用好博物館的情境,引起了學生的興趣,有興趣就有認同感,就達到了教育的目的。

三、創設博物館互動,培養歷史思維力

教師采用博物館微型化資源,嘗試將博物館資源與教學內容融合。傳統教學吸引不了學生的興趣,而且內容比較雜亂。結合微型化資源將有效地緩解傳統課堂的枯燥,調動學生的課堂積極性。

活動名稱:漫游首義之城武漢

口號:探尋辛亥革命舊址遺跡的前世今生

任務:任選一處辛亥革命舊址遺跡(圖略),設計文物講解詞。

這一任務的設計提高了學生的參與度。教師提供了文物的基本信息,任務操作性很強。此處選取部分學生的解說詞。

學生C:大家請看,這是“起義之門”,當年的革命志士就是通過這個門,拉開了辛亥革命的序幕。當年有點破敗,這也象征了清政府的腐敗。而今,百年已過,城門經過修葺,它被翻修,熠熠生輝,象征著革命勝利后,國泰民安。

學生D:現在看到的是孫中山銅像,高聳的底座,為其增添了不少威嚴。孫中山是偉大的革命先行者。他棄醫從政,走上革命道路。先后建立興中會和同盟會,并提出著名的“三民主義”,領導辛亥革命推翻清王朝的統治,創建中華民國。想必孫中山先生也透過銅像眼看到了他夢想中的強國。

經過這樣的活動,學生的創造力被激發了。博物館除了帶給學生樂趣、靈感外,還能培養創造力。“博物館參觀給那些在書面上沒有學術實力的孩子提供了發展自我的機會。每個人在博物館中都會用一種不同的方式發光。”[5]

四、發現博物館美育,浸潤家國情懷

博物館教育功能中有一項是美育,即審美教育。它是對文物展品的欣賞,也是對文物故事背后精神的追求,更是對人生價值觀的引領。通過對一件館藏文物《李次生高舉十八星旗圖》(圖略)的賞析,學生了解背后的感人故事,理解保護文物的重要性,激發對文物守護者的敬佩之情。從物到情的升華,敘史見人,浸潤家國情懷。

該圖的故事:武昌起義的第一槍打響了。李次生將這面浸染了辛亥志士鮮血的旗幟,緊緊纏在腰間,從漢口渡江至武昌,冒著槍林彈雨……用生命奮力揮舞星旗,一時間,革命軍士氣大振……

文物背后的故事:李次生之子李志新老人將他畢生收藏的畫和其他辛亥革命文物共100多件,全部無償捐贈給武漢辛亥革命博物館。很多文物是老人尋訪全臺灣的辛亥老兵后的所得。

設問:看完文物和文物背后的故事,談談你的收獲和感想。

學生從獲取信息,到最后的有感而發,感受到了兩代老人的歷史傳承精神和深厚的家國情懷。博物館的美育體現在文物和文物背后,師生要用發現的眼睛去感受美,從故事和細節中產生共鳴,從而浸潤家國情懷。“博物館的角色已不僅限于保護藏品,它們還需要分享和不斷地重新解讀它們。”[6]博物館豐厚的歷史資源為歷史教學提供了諸多素材,歷史學科教學離不開博物館資源的輔助。我們要培養學生認識美、愛好美和創造美的能力。

【注釋】

[1]程菊:《重構學習單元,促進核心素養落地》,《基礎教育課程》2019年第7期,第41頁。

[2]尹志和:《傳承“紅色精神”,探析“大單元教學”》,《教學月刊》2021年第6期,第18頁。

[3] 葉超奇、張勝平:《歷史想象與學科核心素養落地》,《教學月刊》2021年第4期,第3頁。

[4] 張能:《博物館資源在歷史教學中的運用與思考》,《中學歷史、地理教與學》2021年第4期,第50頁。

[5] 楊亞麗、李存紅:《基于學科本質的歷史課堂教學實踐》,《中學歷史、地理教與學》2021年第7期,第50頁。

[6] [美]艾琳·胡珀-格林希爾著,蔣臻穎譯:《博物館與教育:目的、方法及成效》,上海:上海科技教育出版社,2017年,第118頁。