社區老年群體居住滿意度的評價及影響研究

摘要:隨著我國老齡化進程不斷加快,老年群體日益增多,社區老年群體的居住滿意度得到廣泛關注。從顧客滿意度為視角,基于社區老年人居住滿意度的問卷調查數據,構建包括5個潛變量、15個觀測變量的社區老年居住滿意度結構方程模型,探討社區老年人居住滿意度的影響因素和提升路徑,可以明晰各影響因素之間的關系。研究發現:人文環境是影響社區老年人居住滿意度的重要因素,整體面貌、基礎設施和生活設施對社區老年人居住滿意度的影響較小;居民自治情況、居民與社區關系、社區規劃和社區衛生是提升社區老年群體居住滿意度的重要路徑。未來要注重社區在人文環境方面建設、全面打造社區居住環境條件以及提供精準化養老服務。

關鍵詞:社區老年;居住滿意度;結構方程模型

中圖分類號:D669 文獻標識碼:A 文章編號:2096-5982(2024)05-0100-06

一、引言

據2021年國務院公布的第七次全面人口普查數據,我國60歲及以上的老年人口2.64億,占總人口的18.7%;65歲及以上老年人口1.92億,占總人口的13.5%,人口結構整體呈現出一種“未富先老”的態勢。中國人口老齡化面臨基數大、高齡化、地區不平衡等問題,致使當前養老形勢更加嚴峻復雜,老年群體的生活質量得不到有效保證。同時,居家養老是我國絕大部分老年適齡人群選擇的養老模式,社區的整體居住環境和條件逐漸成為養老需求的重要組成部分和來源。(1)社區居住滿意度是老年群體養老生活質量的重要指標,也是社會完善福利和保障制度、建立優質公共服務的重要途徑和目標,因而從社區層面研究如何提升老年人的居住滿意度具有很強的現實意義。本文在社區居家養老背景下對武漢市的社區老年居住滿意度現況進行調查研究,有助于進一步了解社區老年群體的居住需求和核心影響要素,為社區養老方面的建設和管理提供參考性借鑒。

二、文獻回顧與研究假設

(一)文獻回顧

居住滿意度這一概念源于顧客滿意度。20世紀80年代,國外學者開始將顧客滿意度相關理論應用于住房研究領域,從此展開了關于居住滿意度的研究。居住滿意度是指居民對所在社區宜居性的綜合評價,是居民對居住環境的主觀感受,不僅與社區居住環境、硬件設施等客觀條件有很大關系,也受居民對住房的期待與需求、家庭經濟條件、年齡等主觀因素影響。(2)目前國外關于居住滿意度的研究主要聚焦于居住滿意度的影響因素,以及居住滿意度引起的遷居后果效應。例如社區的規劃設計、建筑密度、綠化景觀水平等因素會影響居民的居住滿意度。(3)有實證研究發現社區綠化水平能夠正向促進居民的居住滿意度。(4)同樣地,居民對鄰里質量的感知、對社區活動場地的偏好會正向影響老年人的居住滿意度。(5)

國內關于居住滿意度的研究主要集中在影響因素方面,按照城市層級和農村層級來劃分,并少量涉及評價指標體系的構建。(6)在城市層級劃分方面,有研究從城市的特定類型及人群的視角出發研究居民的居住滿意度。例如,有學者針對不同類型的住房進行實證研究,探討影響居住滿意度的主要因素。(7)在農村層級劃分方面,有研究探討了農民集中居住的滿意度及影響因素,發現社區的政府服務、生活便捷、人際關系、經濟收入、社區適應和社區參與是影響居住滿意度的主要因素。(8)有學者運用驗證性因子分析得出新型農村社區居民居住滿意度的五個感知維度,包括就業與社保、設施與服務、社區與住宅、財產處理、生態環境。(9)

2.老年群體的相關研究

國外關于社區老年群體的研究集中在社區養老服務、養老生活居住滿意度層面。其中以老年群體為調查對象,研究得出社區的專業護理服務、私人服務、膳食條件等要素會成為老年群體選擇是否留在社區接受養老服務的關鍵。(10)國內對老年群體的研究更多聚焦于老年人的生理衰退、心理感受及社會家庭角色轉變等醫學和心理學角度;老年群體居家養老、居住滿意度影響要素以及數字技術發展對老年人生活的影響等方面。例如,對城市社區的養老服務供給主體及其結構進行了深入研究。(11)有學者采用多分類因變量模型研究農村老年社區養老滿意度及影響因素(12),發現農村老年人對生活照料的滿意度普遍較高,其次是文化娛樂,對醫療護理的滿意度較低。有研究通過構建結構方程模型(13),探討不同典型社區老年群體的居家養老需求,研究顯示社會支持度是影響老年人居家養老滿意度的首要因素,社區養老服務發展對居家養老滿意度的影響廣泛,不同類型居住的社區老年群體在居家養老需求方面也存在明顯差異。有學者深入分析數字普惠金融對老年人幸福感的影響(14),發現數字普惠金融的發展顯著降低了老年人的幸福感。

(二)研究假設

本文將顧客滿意度理論運用到社區老年人居住滿意度的研究中,為社區老年人居住滿意度理論模型的構建提供有力參考。本文的顧客滿意度是指社區老年群體對于社區居住滿意情況的反饋和評價,是基于社區老年群體對社區的整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境等方面的居住感受與自身需求、期望進行的對比,反映顧客的一種心理狀態。社區老年群體作為社區的消費者,社區管理主體是這種消費的提供者,管理主體應深入了解社區老年群體居住滿意度的影響因素,注重消費者的居住需求,有針對性地完善改進,才可能更好地提升老年群體的居住滿意度。據此,提出本文的兩個假設:假設H1:社區的整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境會正向影響老年群體的居住滿意度;" 假設H2:社區老年群體更加注重人文環境的需求,人文環境的需求對老年群體居住滿意度的影響更大。

三、研究方法與數據來源

(一)研究方法

1.問卷設計

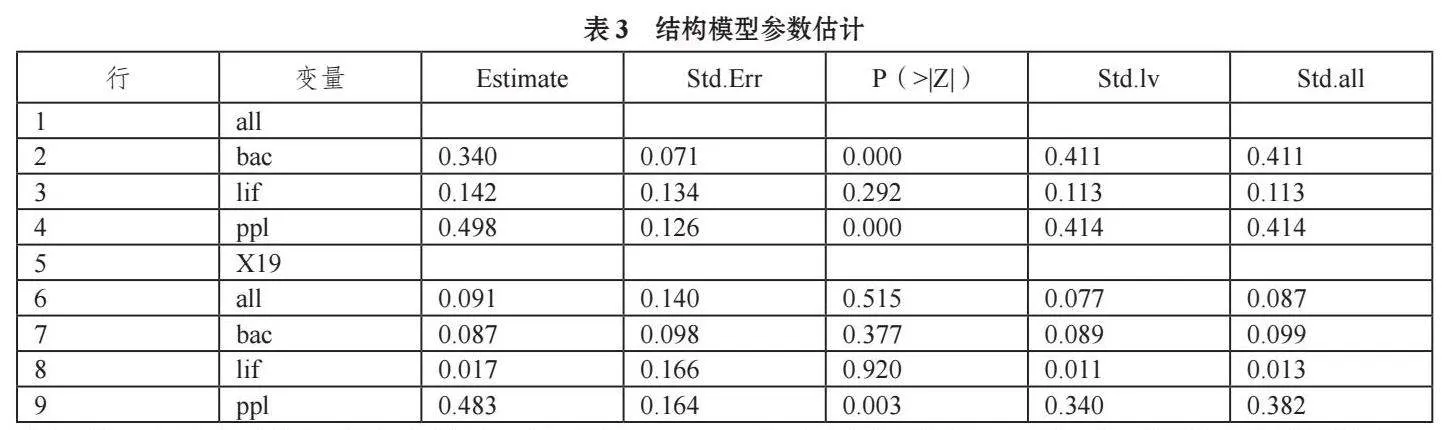

本文涉及的變量包括社區的整體面貌、基礎設施、生活設施、人文環境以及社區老年群體居住滿意度,采用李克特5級量表對測評題目進行測量。其中解釋變量為社區的整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境,對應選項為“很差、較差、一般、較好、很好”,對應評價分值為1—5分;被解釋變量為社區老年居住滿意度,來自問卷調查中“社區治理與服務效果評價”一題,對應選項為“沒有效果、不怎么好、一般、比較好、非常好”,對應評價分值為1—5分,分值越高表明社區老年認為自身居住滿意度越高。問卷設計具體指標如表1。

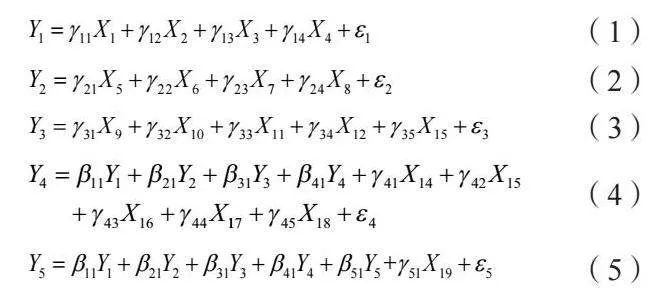

2.結構方程模型

SEM結構方程模型中的觀測變量表示能夠通過量表或問卷等測量方式直接被觀測的變量,在結構方程模型中用長方形表示;潛變量表示觀測變量間的無法被直接測量的某種特質或抽象概念,在結構方程模型中用橢圓形表示。(15)基于結構方程模型,設定社區老年居住滿意度方程式矩陣如下:

公式( 1 )—( 5 )中Y1至Y5分別為整體面貌、基礎設施、生活設施、人文環境和社區老年居住滿意度所對應的5個潛變量,其中外生潛變量為整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境,內生潛變量為社區老年居住滿意度。X1至X19代表包括社區規劃、社區衛生等19個觀測變量,β是五個潛變量之間的路徑系數,γ表示觀測變量與潛變量之間的因子載荷系數,ε為殘差項。(16)

(二)數據來源

本文問卷數據來自面向武漢市10個社區的問卷調查,研究樣本為武漢市社區居民,調查的地區包括洪山區及漢陽區。問卷主要由兩部分組成,第一部分是被調查者的基本信息,包括性別、年齡、教育程度、居住社區類型、常住家庭人口數等;第二部分是問卷的主題部分,共包含評價社區整體面貌、基礎設施共五個方面的19個問題。本次問卷調查共發放問卷400份,收回問卷371份,回收率為92.75%。選取調查對象為60歲以上的老年人口的問卷,最終篩選后共得到有效問卷155份。

四、實證分析

(一)信度和效度檢驗

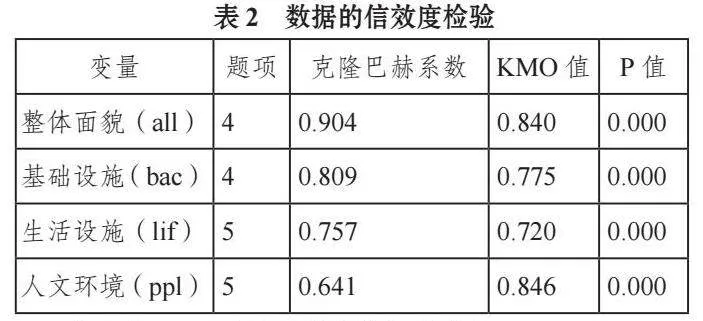

本文所涉及的整體面貌、基礎設施、生活設施這三個潛變量題項的克朗巴哈系數均大于臨界值0.7,只有人文環境調查題項的效度稍差,說明問卷整體信譽良好;為驗證測量題項設置的合理性,使用驗證性因子分析進行結構效度檢驗,選用KMO和Bartlett's球狀檢驗作為檢驗方法,當KMO值大于0.7或巴特利特p值小于0.05時,表明問卷的結構效度較好。本文所有變量的KMO值均大于0.7,巴特利特p值均小于0.05,表明問卷測量的題項達到了理想狀態。

(二)SEM的建模過程與分析

1.結構模型的建立

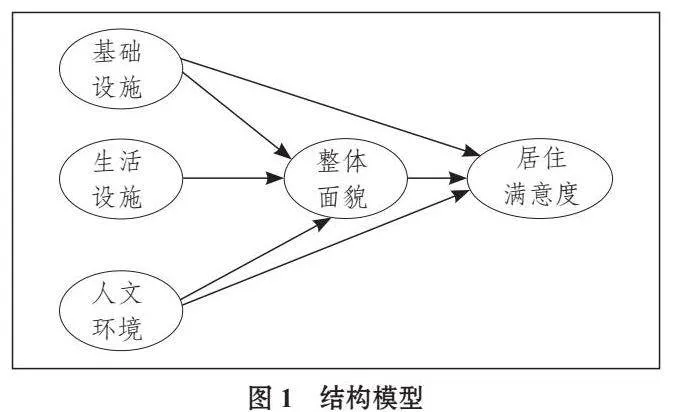

社區的整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境均需用多個指標綜合衡量,社區老年人居住滿意度屬于老年群體對社區居住的主觀評價無法直接測量。因此,本文采用結構方程模型來分析各變量之間的關系,其中社區整體面貌、基礎設施、生活設施、人文環境、社區老年人居住滿意度為潛變量,初步繪制的結構模型如圖1所示。

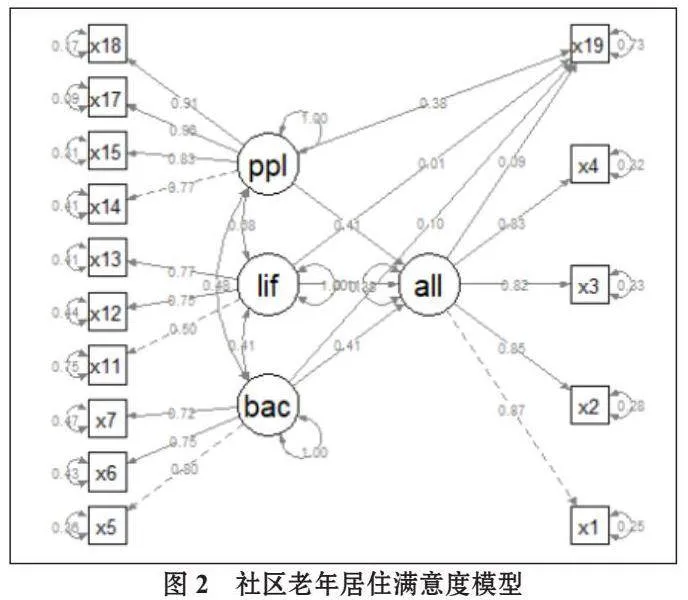

2.社區老年人居住滿意度模型構建及估計

在初步建立結構模型的基礎上,需要進一步反復調試確定最終納入測量模型的指標。解釋變量對應的每一個潛變量均包含多個指標,其對應X1—X18指標均需刪減調整,根據R語言lavaan包輸出的結果,剔除4個二級指標,分別是X8(有安保監控)、X9(有幼兒園)、X10(有養老院)、X16(社區組織領導),最終確定納入測量模型的共15個指標。接著,綜合結構模型與調試好的測量模型,構建社區老年人居住滿意度結構方程模型,共包括5個潛變量和15個觀測變量。其中,ppl代表人文環境,lif代表生活質量,bac代表基礎設施,all代表整體面貌,X19為社區老年人居住滿意度。

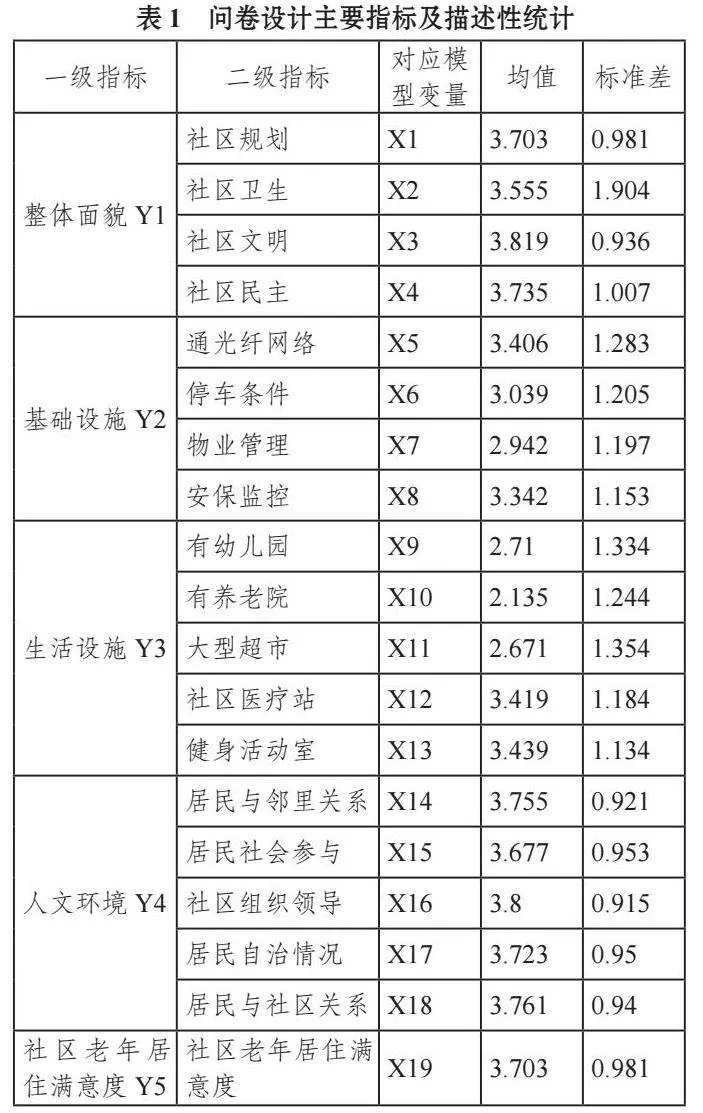

SEM模型的參數估計包括測量模型和結構模型兩部分。表3展示了結構模型參數估計的結果,反映了各潛變量之間的關系,主要通過完全標準化的路徑系數來反映。由標準化系數大小可知,人文環境對整體面貌影響最為顯著,其次是基礎設施,生活設施對整體面貌的影響則相對不明顯。進一步將被解釋變量社區老年人居住滿意度加入4個外生潛變量建立結構模型時,4個外生潛變量的標準化路徑系數均為正,代表整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境與社區老年人居住滿意度呈正相關關系,社區在整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境方面的優勢愈明顯,社區老年人的居住滿意度就愈高,假設1得到驗證;4個外生潛變量的標準化路徑系數只有人文環境對社區老年人的居住滿意度影響相對顯著,其余3個潛變量的標準化路徑系數均非常小,顯著性水平低,表示對社區老年人居住滿意度影響最為重要的因素是社區的人文環境,表明社區老年群體更加注重對人文環境的需求,假設2得到驗證。

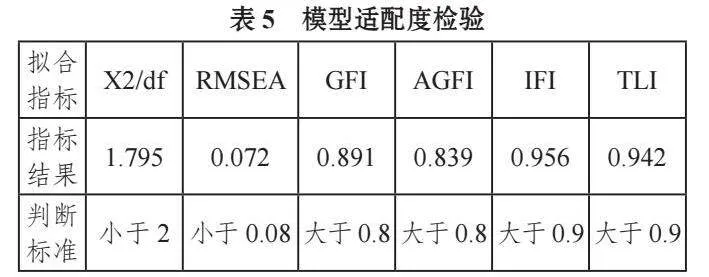

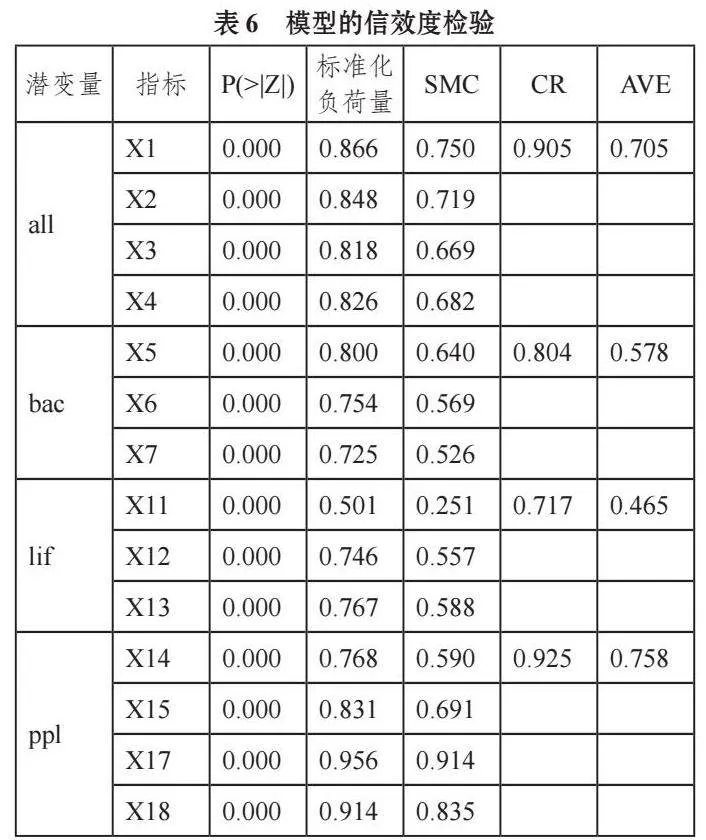

表4表示了測量模型參數估計的結果,反映了測量指標與潛變量之間的相互關系。在測量模型中,測量指標與潛變量之間的相關系數均是顯著的,達到0.1%的顯著水平。只有X11(有大型超市)對生活設施的標準化路徑系數較小,其他指標的標準化路徑系數均大于0.7,表示社區規劃、社區文明等15個觀測變量對整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境4個潛變量的整體擬合效果較好。由表3可知,整體面貌下屬4個指標的標準化路徑系數均大于0.8且相差較小,其中社區規劃對整體面貌的影響最大;光纖網絡對社區基礎設施的影響最大;健身活動室對社區的生活設施影響最大;居民自治情況對社區人文環境的影響最大。綜合所有觀測變量來看,影響社區老年人居住滿意度排名前4位的觀測變量分別是居民自治情況、居民與社區的關系、社區規劃和社區衛生,影響最大的居民自治情況、居民與社區的關系均屬于社區人文環境的二級指標,假設2得到進一步驗證。

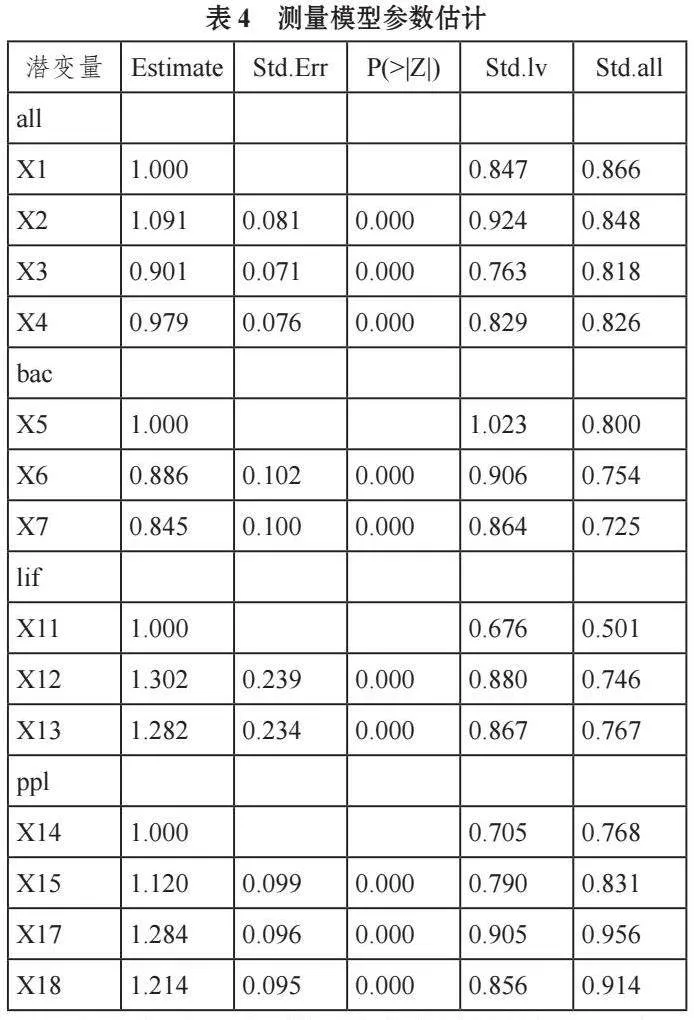

3.模型適配度檢驗

一般選取模型擬合指數包括以下指標:卡方自由度比X2/df、近似誤差的均方根RMSEA、擬合優度指數GFI、調整擬合良好性指標AGFI、增量擬合指數IFI等。表5顯示,X2/df值小于2,RMSEA的值為0.072,取值小于0.08,GFI、AGFI指數指標值均大于0.8,IFI、TLI指數指標值均大于0.9,總體來看社區老年居住滿意度結構方程模型的整體適配度較優。

(三)模型的信效度檢驗

對結構方程模型的信效度進行檢驗,主要衡量指標包括CR值和AVE值。由表6可知,生活設施的CR值最低為0.717,整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境的CR值均大于0.6,表明結構方程模型的整體信度較好。4個潛變量的AVE值除了生活設施的收斂效度為0.465,其余3個潛變量的AVE值均大于0.5,模型整體的效度可以接受。社區老年居民滿意度的結構方程模型各維度間的信度和效度均得到驗證。

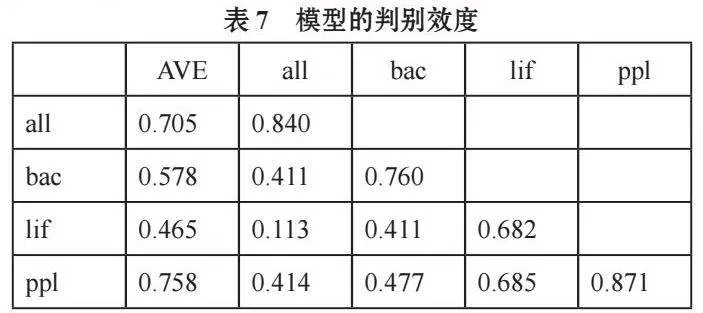

最后,進一步對結構方程模型做出判別效度,以判斷潛變量之間不相互關聯的程度。表7顯示,基礎設施、生活設施和人文環境的判別效度均滿足要求,生活設施的判別效度稍差,表明測量值與變量選取總體比較合理。判別效度呈現稍差的變量可能是問卷中相關指標選取不夠合理,但模型依然在可以接受范圍內。

五、結論與建議

(一)研究結論

本文以武漢市10個社區老年居民的調研問卷數據為基礎,通過構建結構方程模型,分析影響社區老年人居住滿意度的因素和路徑,得出以下結論:

第一,探究了影響社區老年人居住滿意度的因素。社區的人文環境是影響社區老年群體居住滿意度最重要的因素,而社區的基礎設施、整體面貌和生活設施三個因素對社區老年群體居住滿意度的影響較小。

第二,建立了社區老年群體居住滿意度結構方程模型。潛變量與觀測變量之間的相關關系均是顯著的,說明觀測變量對潛變量的擬合度較好。社區規劃、社區文明等15個可測指標反映了社區的整體面貌、基礎設施、生活設施和人文環境對社區老年居民滿意度的評價。

第三,明確了影響社區老年人居住滿意的具體影響路徑。居民自治情況、居民與社區的關系、社區規劃和社區衛生是影響社區老年居住滿意最重要的路徑。社區規劃、通光纖網絡、健身活動室、居民自治情況可以有效提升社區在整體面貌、基礎設施、生活設施、人文環境等方面。

(二)研究建議

社區老年人居住滿意度是老年群體對于社區生活的主觀反饋和評價,一定程度上可以反映社區老年養老生活的質量。如何使社區各方面的管理與服務更加符合社區老年人群的需求,從而提高社區老年的居住滿意度呢?本文提出以下幾點建議:

第一,注重社區在人文環境方面的建設,滿足老年群體的精神需求。社區管理主體應重視老年群體的訴求,營造良好的社區養老環境和氛圍,為老年人提供專門的娛樂場所,提升社區醫療服務水平,關愛老人,積極承擔社會養老責任。政府應加深對老年群體的人文關懷,在滿足基礎設施和生活設施需要的同時,注重人文環境的建設,增強社區老年群體的社會認同感。

第二,全面提升社區的居住環境和條件,包含社區規劃、社區衛生、社區文明、社區民主、通光纖網絡、停車條件、物業管理、安保監控、社區醫療、居民與鄰里關系、社區組織領導等方面,提升社區老年居民的整體居住滿意度。

第三,提供精準化服務,滿足多元居住養老需求。針對社區老年居民特定的居住需求,有針對性地進行完善,滿足老年人基本的物質供給、生活照料類的剛性需求,同時對老年人的深層次精神予以關懷。其次,針對不同年齡段的老年群體的身體狀況,有側重地提供他們所需要的社區居住需求。

注釋:

(1) 易成棟、丁志宏、黃友琴:《中國城市老年人居住環境的動態變化及空間差異——基于中國城鄉老年人口追蹤調查數據的分析》,《城市發展研究》2016年第12期。

(2) Galster C. George, Hesser W. Garry, Residential Satisfaction: Compositional and Contextual Correlates, Environment and Behavior, 1981, 13(6), pp.735-758.

(3) Phillips R. David, Siu Oi-Ling, Yeh G. O. Anthony, Cheng H. C. Kevin, Factors Influencing Older Persons’Residential Satisfaction in Big and Densely Populated Cities in Asia: A Case Study in Hong Kong, Ageing International, 2004, 29(1), pp.46-70.

(4) Lee Sang-Woo, Ellis D. Christopher, Kweon Byoung-Suk, Hong Sung-Kwon, Relationship Between Landscape Structure and Neighborhood Satisfaction in Urbanized Areas, Landscape and Urban Planning, 2008, 85(1), pp.60-70.

(5) Oswald Frank, Jopp Daniela, Rott Christoph, Wahl Hans-Werner, Is Aging in Place a Resource for or Risk to Life Satisfaction? The Gerontologist, 2011, 51(2), pp.238-250.

(6) 鄒暉、羅小龍、涂靜宇:《基于小產權房居住滿意度的實證研究——以南京邁皋橋地區小產權房社區為例》,《人文地理》2014年第1期。

(7) 王娟:《城中村改造安置區村民居住滿意度調查——以鄭州城中村改造為例》,《建筑學報》2016年第S1期。

(8) 蔡弘、黃鸝:《農民集中居住滿意度評價體系建構——基于安徽省1121個樣本的實證研究》,《安徽大學學報》(哲學社會科學版)2016年第1期。

(9) 何澤軍、王耀、李瑩:《新型農村社區居民居住滿意度感知維度分析》,《河南社會科學》2018年第9期。

(10) Poghosyan Lusine, Lucero Robert, Rauch Lindsay, Berkowitz Bobbie, Nurse Practitioner Workforce: A Substantial Supply of Primary Care Providers, Nursing Economics, 2012, 30(5), pp.268-294.

(11) 趙一紅、龐志:《城市社區養老服務供給主體的結構化分析》,《學術研究》2020年第9期。

(12) 紀江明、張樂天:《農村老年人社區養老滿意度及影響因素研究——基于多分類因變量Logistic模型的實證分析》,《浙江社會科學》2021年第4期。

(13) 顏秉秋、高曉路:《城市老年人居家養老滿意度的影響因子與社區差異》,《地理研究》2013年第7期。

(14) 方能勝、郭福森、路曉蒙:《數字普惠金融會提高老年人幸福感嗎——基于CHFS及DFIIC數據的實證研究》,《財經科學》2022年第8期。

(15) 陳昭玖、胡雯:《人力資本、地緣特征與農民工市民化意愿——基于結構方程模型的實證分析》,《農業技術經濟》2016年第1期。

(16) 徐冬梅、劉豪、林杰:《基于農戶滿意視角的精準扶貧成效評價》,《統計與決策》2020年第17期。

作者簡介:韓愛華,中南財經政法大學統計與數學學院副教授,湖北武漢,430073;羅一方,中南財經政法大學統計與數學學院,湖北武漢,430073;劉嘉穎,中南財經政法大學統計與數學學院,湖北武漢,430073。

(責任編輯 趙 亮)