探索基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展的“濱城新路徑”

作為中小學科學教育全國首批實驗區(qū)、國家基礎(chǔ)教育綜合改革實驗區(qū)先行示范區(qū)的天津市濱海新區(qū)積淀14年改革探索經(jīng)驗,在“新質(zhì)”理念和戰(zhàn)略導向下,做出了哪些新的實踐與探索?天津市濱海新區(qū)教育體育局黨委書記、局長方華提出要加強中小學科學教育,推進高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型教師隊伍建設(shè),并從做好頂層設(shè)計、聚焦三級應(yīng)用、圍繞三大場景、落地二類創(chuàng)新等方面,加快推動教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型,探索基礎(chǔ)教育的“濱城新路徑”。

創(chuàng)新引領(lǐng),先行示范科學教育

《教育家》: 新質(zhì)生產(chǎn)力的形成和發(fā)展的關(guān)鍵是科技創(chuàng)新和教育發(fā)展,濱海新區(qū)在加強中小學科學教育方面作出了哪些實踐與探索?

方華:2023年2月,習近平總書記提出“要在教育‘雙減’中做好科學教育加法,激發(fā)青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具備科學家潛質(zhì)、愿意獻身科學研究事業(yè)的青少年群體”。天津市基礎(chǔ)教育擴優(yōu)提質(zhì)階段性成果首場交流展示系列專場于2024年3月在濱海新區(qū)舉辦,本次活動聚焦“做好科學教育加法”主題,共同交流分享全國中小學科學教育實驗區(qū)建設(shè)經(jīng)驗。濱海新區(qū)將中小學科學教育作為基礎(chǔ)教育綜合改革的突破口,一體化推進教育、科技、人才高質(zhì)量發(fā)展,以“科教融合”為特色,培養(yǎng)學生樹立科學精神、掌握科學方法,激發(fā)學生好奇心、想象力和探求欲,不斷提升學生科學素養(yǎng)和科技創(chuàng)新能力,努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

一是統(tǒng)籌謀劃協(xié)同推進科學教育。區(qū)委區(qū)政府高度重視中小學科學教育工作,認真落實習近平總書記“進一步加強科學教育、工程教育,加強拔尖創(chuàng)新人才自主培養(yǎng)”等一系列重要指示精神,發(fā)揮基礎(chǔ)教育基點作用,在結(jié)構(gòu)布局、資源供給、能力培養(yǎng)等方面實現(xiàn)擴優(yōu)提質(zhì),把加強科學教育作為建設(shè)基礎(chǔ)教育綜合改革先行示范區(qū)的主攻方向,建立了全區(qū)中小學科學教育工作聯(lián)席會議機制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)科學教育工作。以構(gòu)建多學科交叉融合、各學段縱向貫通、校內(nèi)外橫向聯(lián)動的“大科學教育”格局為目標,先后制定了“三案一圖一表”,建立任務(wù)清單、分解反饋、定期會商、考核評估等長效工作機制,為中小學科學教育工作提供保障。

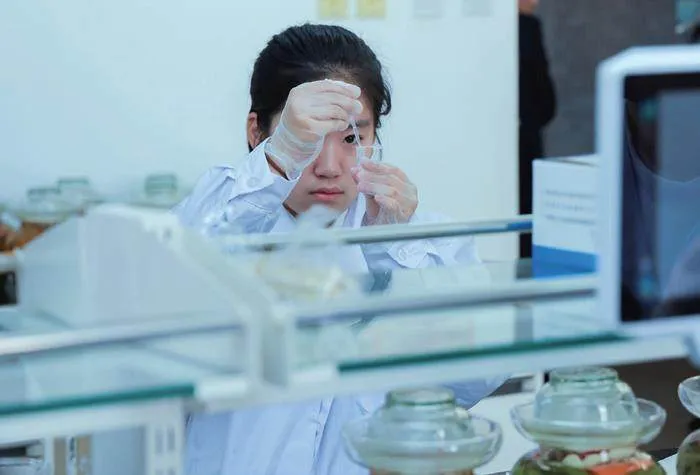

二是夯實科學教育學校主陣地。濱海新區(qū)打造科學教育課程體系。通過發(fā)掘各學科知識體系中的科學教育因素,將創(chuàng)新人才培養(yǎng)與各學科日常教學相融合,落實跨學科主題學習,發(fā)揮課堂教學在中小學科學教育工作中的主渠道作用,整體構(gòu)建一套適合中小學不同學段一體發(fā)展的“1+N”科學教育課程體系:“1”指面向中小學生的國家必修課程,“N”指地方課程、校本課程、社團活動、課后服務(wù)和課外實踐等。不斷完善實驗教學體系,注重加強探究類、體驗類課程設(shè)計,并建設(shè)了一批科學探究實驗室、創(chuàng)客教室等新型學習空間。同時將科學教育作為課后服務(wù)必備項目,開展科普講座、科學實驗、科技創(chuàng)作、創(chuàng)客活動、觀測研究等,常態(tài)化開展科技節(jié)、科普進校園等實踐活動,不斷提升課后服務(wù)的吸引力。對學生科技社團和興趣小組加強指導,引導支持有興趣的學生長期、深入、系統(tǒng)地開展科學探究與實驗,課后服務(wù)開展科學教育類社團的學校占比達100%。全區(qū)科技教育創(chuàng)新特色學校50余所,打造各級各類創(chuàng)新型課程1000余節(jié)。

三是建強科學教育專業(yè)師資隊伍。配齊科學學科專職教研員,選優(yōu)配足中小學科學教師,建立科學副校長制度,聘請中國科學院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所62人擔任校外科學副校長。開展中小學科學教師素養(yǎng)提升培訓項目,組織科學教師走進科技館、科研院所體驗學科前沿成果,舉辦區(qū)級中小學科學教師(實驗員)實驗技能大賽。同時,組建涵蓋高校、科研院所、科技場館、科技企業(yè)、“三農(nóng)”企業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)的科普專家人才庫,發(fā)揮對科學教育的支持作用。目前全區(qū)科普專家人才庫共有119人,他們積極參加科技進校園活動,在宣傳推廣科研成果科普化、科普教學和人才培養(yǎng)方面做出了貢獻。

四是高標準拓展科學教育空間。全方位搭建科學實踐載體,推動域內(nèi)相關(guān)高校、科研院所、科普場館等單位與中小學校開展結(jié)對,指導學生積極參加科學實踐活動,把科學教育的課堂延伸到高新企業(yè)、科研院所等校外場所,為學生增長知識、開闊視野搭建廣闊平臺。目前濱海新區(qū)擁有國家海洋博物館等全國科普基地17家,市級科普基地72家。同時,濱海新區(qū)精心打造全國科普日主場活動,開展豐富多樣的青少年科技普及教育活動,激發(fā)青少年科學夢想和科學志向。2022年,濱海新區(qū)入選“‘科創(chuàng)筑夢’助力‘雙減’科普行動”試點城市,17所中小學校入選試點單位,15項活動被評為“2023年全國科普日優(yōu)秀活動”。

此外,濱海新區(qū)非常注重以賽促學、以賽促教,組織學生參與全國青少年科技創(chuàng)新大賽、全國青少年科學影像節(jié)等各級科技類競賽活動。積極組織高中生參加全國高校科學營活動,學生進高校、進課題組、進項目、進團隊、進實驗室,促進了高中與高校協(xié)同育人,為拔尖創(chuàng)新人才的培養(yǎng)提供了有效途徑。

《教育家》:新質(zhì)生產(chǎn)力本質(zhì)在于創(chuàng)新,創(chuàng)新依賴高素質(zhì)人才,而高素質(zhì)人才要依靠教育來培養(yǎng),濱海新區(qū)如何落實拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)?

方華:濱海新區(qū)注重拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng),發(fā)布了《濱海新區(qū)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程實施方案》,通過學生初高中拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)一體化、濱城校際拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)一體化、聯(lián)合高校科研院所高新企業(yè)開展拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)一體化等“三個一體化”,以強基計劃、中學生英才計劃、基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃為導向,采取導師制培養(yǎng)策略和“強學”云課堂共享模式,組織開展全區(qū)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng),創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,拓展人才培育途徑。目前全區(qū)共遴選12所拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗校、10個拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程學科基地校、1個科技創(chuàng)新教育基地和1個“中學生英才計劃”項目基地。在天津市普通高中創(chuàng)新人才培養(yǎng)領(lǐng)航學科基地建設(shè)項目遴選中,全區(qū)申報的5個學科類項目入選(其中科學類和跨學科類項目占比達到80%)。

擔當新使命,深入推進強師工程

《教育家》:推動基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵在于教師、學生、教育內(nèi)容、教育設(shè)施等要素的優(yōu)化組合,教師在諸多要素中占據(jù)重要地位,濱海新區(qū)在加強新時代背景下高素質(zhì)教師隊伍建設(shè)方面采取了哪些具體舉措?

方華:教師是立教之本、興教之源,教育事業(yè)的更深更廣發(fā)展勢必對教師素質(zhì)提出越來越高的要求。濱海新區(qū)始終牢記為黨育人、為國育才的初心使命,全面貫徹落實黨的二十大精神和二十屆三中全會精神,大力推進高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型教師隊伍建設(shè),構(gòu)建“基礎(chǔ)好、發(fā)展快、質(zhì)量高”的一體化人才培養(yǎng)體系,教師隊伍整體面貌發(fā)生顯著變化,形成了教師人人盡展其才、好教師不斷涌現(xiàn)的教育新面貌。

一是提升教師隊伍政治素質(zhì),加強和改進師德師風建設(shè)。深入貫徹落實教育部等八部門《新時代基礎(chǔ)教育強師計劃》,堅持教育者先受教育的理念,實施教師師德鑄魂行動,全面加強教師思想政治教育及師德師風建設(shè)。在“天津濱海教育”微信公眾平臺開設(shè)師德師風建設(shè)專欄,每年9月組織開展師德建設(shè)主題教育月活動,加強輿論正向引導。將習近平新時代中國特色社會主義思想融入教師培養(yǎng)培訓課程,開展常態(tài)化的學習教育,引導教師樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀。建立健全全系統(tǒng)基層學校政治理論學習制度,提高廣大教師政治分析能力、價值判斷能力、是非辨別能力,將“講政治、講師德、講責任、講奉獻”的濱城教師共同價值觀內(nèi)化于心、外化于行。

二是創(chuàng)新教師隊伍管理機制,激發(fā)教師的熱情與活力。濱海新區(qū)深化義務(wù)教育教師校長交流輪崗的創(chuàng)新舉措,制定了《濱海新區(qū)2023年教師交流輪崗工作方案》,在2023年有1207名教師參與交流輪崗,實現(xiàn)了師資配置的進一步均衡。建立了“職務(wù)能上能下,待遇能升能降”的中小學、幼兒園教師專業(yè)技術(shù)崗位等級聘用激勵機制,實施“以崗定薪,崗變薪變”。

三是提升教師隊伍專業(yè)水平,優(yōu)化教師發(fā)展體系。深化改革教師發(fā)展路徑,構(gòu)建分層分類培訓體系,積極搭建教學能力展示平臺,鼓勵廣大教師潛心教學研究,創(chuàng)新教學方法,推進人工智能等新技術(shù)與教育教學深度融合。1名教師被評為全國教書育人楷模,3名教師入選教育部新時代中小學名師名校長培養(yǎng)計劃和教育部新時代中小學學科領(lǐng)軍教師示范性培訓培養(yǎng)對象項目,先后有37人被評為天津市杰出校長、杰出教師和杰出班主任,建成濱海新區(qū)名師工作室160個。

四是提升教師隊伍吸引力,多元多渠道引才用才。2019年至今,濱海新區(qū)已引進高層次教育人才11名(其中博士后1名),聘請退休市級教育專家8名。2023年以合作校、新建校、鄉(xiāng)村校和教育集團為重點,引進、聘請13名高層次教育專家和教育人才。未來將與高校建立優(yōu)秀畢業(yè)生舉薦機制,引進與招錄國內(nèi)一流大學、省部級師范院校畢業(yè)的本科生和研究生到新區(qū)從教。另根據(jù)2023年《濱海新區(qū)名師工作室成員遴選方案》,濱海新區(qū)名師工作室成員采用雙向選擇方式面向全國進行遴選,現(xiàn)已有來自全國23個省、自治區(qū)、直轄市的2585位教師入圍,未來將有京津冀一體化、東西部教育幫扶聯(lián)合等多組板塊,共同為濱海新區(qū)教師隊伍建設(shè)和教育發(fā)展注入新的活力。

信息賦能,加快推進教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型

《教育家》:當前,生成式人工智能技術(shù)的快速發(fā)展對教育教學方式、學生學習方式具有深遠影響,這要求教育要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。濱海新區(qū)在推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面有哪些經(jīng)驗和做法?

方華:習近平總書記指出:“教育數(shù)字化是我國開辟教育發(fā)展新賽道和塑造教育發(fā)展新優(yōu)勢的重要突破口。”這一重要論斷為我們指明了教育數(shù)字化的發(fā)展方向。濱海新區(qū)從做好頂層設(shè)計、聚焦三級應(yīng)用、圍繞三大場景等方面,加快推動教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

一是做好頂層設(shè)計,因時制宜、分期推進智慧教育。整體規(guī)劃了“1+10”智慧教育體系。其中,“1”即建設(shè)一個“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺,為十大主體工程提供技術(shù)和能力支撐,實現(xiàn)教育大數(shù)據(jù)的匯聚和可視化分析。“10”即圍繞教育教學重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),構(gòu)建十大主體工程,包括數(shù)字校園環(huán)境提升工程、數(shù)字校園應(yīng)用建設(shè)工程、教育優(yōu)質(zhì)均衡普及工程、教育教學提質(zhì)增效工程等。

二是聚焦三級應(yīng)用,推進全覆蓋的教育公共服務(wù)。“三級應(yīng)用”分別是指“國家平臺的深度應(yīng)用、區(qū)級平臺的廣泛應(yīng)用、學校平臺的引導應(yīng)用”。通過三級應(yīng)用的推進,來保障“1+10”的智慧教育體系不僅建起來,更能用起來、用得好。

三是圍繞三大場景,深化教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的模式探索。濱海新區(qū)圍繞學校課堂教學主場景,重點深化信息技術(shù)與教育教學融合創(chuàng)新,提升課堂教學質(zhì)量;圍繞區(qū)校教育管理場景,從實際需求出發(fā),重新構(gòu)建基于信創(chuàng)環(huán)境的各類信息系統(tǒng);圍繞區(qū)域教育治理場景,重點強化數(shù)據(jù)驅(qū)動教育決策精準化。

《教育家》:開展人工智能教育有助于培養(yǎng)學生數(shù)字能力與創(chuàng)新思維,是未來教育發(fā)展的趨勢之一,濱海新區(qū)在人工智能教育方面有哪些進展與規(guī)劃?

方華:近年來,濱海新區(qū)把大力實施人工智能教育作為突破口。以學生競賽和項目試點為例,在第36屆天津市青少年科技創(chuàng)新大賽中,獲評青少年科技創(chuàng)新成果項目308項。2023年,濱海新區(qū)獲批第二批“央館人工智能課程”規(guī)模化應(yīng)用試點區(qū),承辦了教育部“央館人工智能課程”規(guī)模化應(yīng)用第二期試點工作交流活動,20多個省市的試點區(qū)及200多所試點校有關(guān)負責同志齊聚“濱城”,共繪人工智能教育新藍圖。

下一步,我們將以三年為周期,構(gòu)建資源共享與互通的“1+4+N”人工智能區(qū)域范式,即:構(gòu)建1個人工智能教育大平臺,圍繞區(qū)域模式研究、學校特色應(yīng)用、教師優(yōu)秀案例、學生賽事參與4個研究方向,建設(shè)近百所試點學校,打造區(qū)域普及人工智能教育的“新區(qū)AI普及模式”。