中國高質量發展政策評價研究

[摘 要:高質量發展是中國式現代化的本質要求,而政策文本是頂層設計逐級落實并指導實踐的關鍵載體。文章采用文本共現網絡和PMC指數模型,基于“政策主體—政策議題—政策效果”的理論分析框架,對中國高質量發展政策文本進行全景式分析。研究發現:國家層面文件具有戰略引領作用,省級文件則以專項政策為主,政策體系具有戰略部署—專項執行的層級特征;高質量發展政策核心議題呈現放射性網絡,國家政策與省級政策各有特點,且有四個子議題對高質量發展政策目標形成支撐;高質量發展政策平均為“可接受”水平,國家政策效果明顯優于省級政策。在中國高質量發展“一盤棋”的背景下,要進一步強化政策議題的協調性,為高質量發展創造良好的制度條件。

關鍵詞:中國式現代化;高質量發展;政策文本;PMC指數模型;文本共現網絡

中圖分類號:F124 文獻標識碼:A 文章編號:1007-5097(2024)09-0061-12 ]

Evaluation on National High-Quality Development Policies:

A Quantitative Analysis of Policy Texts

ZHANG Shaofeng1, CHEN Xin2, WEI Jiuchang3

(1. Department of Decision Consulting, Party School of Anhui Provincial Committee of C.P.C (Anhui Academy of Governance),

Hefei 230022, China; 2. College of Economics and Management, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China;

3. School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract:High-quality development is the essential requirement of Chinese modernization, and policy texts serve as crucial instruments for the gradual implementation of top-level design and the guidance of practical application. This essay uses a text co-occurrence network and the PMC index model to conduct a panoramic analysis of national policy texts concerning high-quality development based on the theoretical analysis framework of "policy subjects-policy issues-policy effects." Research findings: National-level documents play a strategic guiding role, whereas provincial-level documents primarily concentrate on specific policies. The policy system has the hierarchical features of strategic deployment and special execution. Policies centered on high-quality development form a radiative network, with distinct characteristics observed in both national and provincial policies. Additionally, four sub-themes support the objectives of high-quality development policies. On the whole, high-quality development policies are deemed to be at an “acceptable” level, with national policies showing notably higher effectiveness compared to provincial policies. In the context of a nationwide emphasis on a unified strategy for high-quality development, there is a need to enhance the coordination of policy matters and establish conducive institutional frameworks to support high-quality development.

Key words:Chinese modernization; high-quality development; policy texts; PMC index model; text co-occurrence network

一、引 言

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,是實現中國式現代化的本質要求與必然路徑。自黨的十九大報告首次提出“高質量發展”表述以來,其內涵正不斷發展與完善。為此,中共中央、國務院和國家部委以及地方政府以高質量發展為主題相繼出臺一系列政策。相關政策文本圍繞創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,在經濟發展、科技創新、綠色發展、區域協調發展、民營經濟等方面展開了一系列重大的戰略部署與規劃[1]。政策文本是頂層設計與實踐探索相結合的關鍵載體,既反映國家意志在高質量發展中的整體部署,也反映各區域實踐探索的具體情況。相關政策為推動中國式現代化并實現高質量發展發揮了重要作用,如何從文本內涵角度全面認識相關政策文件的議題與效果,為中國式現代化視域下的高質量發展提供政策方向是本文的寫作初衷。

高質量發展的定義有廣義與狹義之分,本文主要沿用廣義定義,即高質量發展是以滿足人民日益增長的美好生活需要為目標的高效率、公平和綠色可持續的發展,它的基本要求是提高產品和服務的質量、標準,強調經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設“五位一體”的協調發展[2]。部分學者對高質量發展的概念內涵、實現路徑與效果測度展開研究,并初步明確了政策對高質量發展的關鍵作用。然而,對經濟高質量發展政策分析相對零散,尤其是對政策文本分析缺乏全景式的梳理與研究。為了明晰已有政策文本的特點與功能,本文基于“政策主體—政策議題—政策效果”的政策分析框架,對政策文本功能與效果展開具體分析,采用文本共現網絡與PMC指數模型,分析中央層面與省級層面的高質量發展政策體系,并在政策文本數據挖掘基礎上對高質量發展政策進行全面量化評價,為國家及地方政府貫徹落實和優化高質量發展政策提供理論依據。

二、文獻綜述

回顧已有文獻,相關研究主要從以下幾個方面展開:

一是對高質量發展相關概念及路徑的探討。已有學者對高質量發展的研究集中在概念內涵、基本特征、水平測度、評判體系、目標要求和戰略路徑等方面。從基本特征來看,高質量發展涉及經濟增長的動力、結構、分配、環境代價等問題[2];從民生角度來看,高質量發展還包括公平正義、生態環境、安全穩定等內容[3]。此外,部分學者嘗試從經濟活力、創新效率、綠色發展、人民生活、社會和諧等方面構建評價指標體系,也有少量研究是從中國經濟高質量發展[4]、高新技術產業[5]等角度著手,但是,對高質發展的政策文本關注較少,缺乏對相關政策體系的整體性分析。

二是基于政策文本的PMC量化分析研究。對某項政策的緣由和影響進行綜合分析,不僅可對其合理性進行初步判斷,還可衡量該政策的實施效果,對公共政策調整完善和改進具有重要現實意義[6]。而PMC指數模型的獨特優勢體現在政策評價指標體系中的變量是同等重要的,能夠對政策的一致性水平及優劣程度進行實證評價[7]。部分研究將PMC用于科技創新、碳排放等方面,取得了較好的評價效果[8-9]。相關研究為本文提供了參考范式,但對中國式現代化視域下的高質量發展政策評價有待進一步回應。

三是對高質量發展相關政策的動力及結果研究。相關研究聚焦數字經濟、科技創新等因素對高質量發展的影響,如數字經濟可通過技術深化的動力變革、配置優化的效率變革以及市場整合的質量變革來推動經濟實現高質量發展[10]。雖然科技創新與經濟高質量發展水平具有相互支撐的作用,但科技創新發展的滯后,制約了其對經濟高質量發展支撐作用的進一步提升,政策扶持、經濟延續力、技術進步、教育水平和政府科技投資等是影響二者耦合度的重要因素[11];大多數省份綠色金融與經濟高質量發展耦合協調度處于中度協調水平,并呈現逐年提升的態勢,綠色金融發展相對滯后[12]。相關研究更多關注的是某個區域或者場景下的高質量發展動力及成效,對整體層面的政策框架及效果缺乏有效回應。

基于以上分析,高質量發展是綜合全面的發展,在中國政治體制背景下,高質量發展是我國未來經濟社會發展的新目標和總要求,是國家意志的傳達、貫徹和延伸,相關政策設計也會直接影響地方政府的行為偏好。對高質量發展及相關政策的探究為后續研究提供了借鑒,但是運用文本量化方法對黨和政府制定的高質量發展政策進行定量評價的研究較少。進一步地,已有對高質量發展相關政策的研究趨于碎片化、切片化,這種孤立取向的研究方式不利于建立對高質量發展的全面認識。因此,有必要針對已有政策文本建立整體性評價指標體系,厘清不同層級、不同性質文本在高質量發展政策中的功能與角色,進而更清晰地指出政策對高質量發展的推動作用。

三、理論分析框架及研究設計

(一)“政策主體—政策議題—政策效果”分析框架

政策評價分析框架尚無統一定論。在已有文獻中,政策目標、政策發文主體、政策工具、政策議題、政策效果等均是政策評價的重要方面[9]。本文旨在對高質量發展政策文本進行全景式剖析,因此,需要對各個政策文本構建整體框架并進行深入探究。高質量發展貫穿經濟社會各領域,是經濟發展、生態保護、區域協調、科技創新和共同富裕等方面的行動準則和改革方向,是由若干政策構成的政策體系。其中,既有中央層面的經濟高質量發展政策和綱領性文件,也有地方層面的相關政策。由于高質量發展不是一項細分的專項政策,因此,應當從整體性框架全面考察“誰來做”“做什么”“做得如何”的問題[13]。因此,本文參考已有文獻采用“政策主體—政策議題—政策效果”分析框架的做法,從高質量發展政策特殊性出發,落腳于已有政策文本,通過對政策內部要素的識別和提取,總結中央與地方的政策路徑,進而梳理各政策路徑相關政策工具、評價工具的使用程度。

具體而言,政策發文主體體現政策文件的重要性和覆蓋面,帶來的政策效果也會千差萬別;政策議題能夠反映政策目標、政策路徑和政策內容等信息,體現政策出臺的意圖和目的;政策效果反映的是政策是否達到預期目標及在多大程度上實現了預期目標,政策執行過程中有何種偏差和不匹配,是對政策目標的反饋[14]。本文采用高質量發展“政策主體—政策議題—政策效果”分析框架,從中央和省級政府、國家部委和省級部門等發文主體考察不同政策文件的執行效果和協同關系;政策議題則囊括了綜合性議題和專項議題,包括經濟發展、社會保障、生態保護、區域協調發展等功能;政策效果是指用一系列方法系統判定高質量發展政策在制定、實施、調整等環節中的有效性[15]。

(二)數據來源與處理

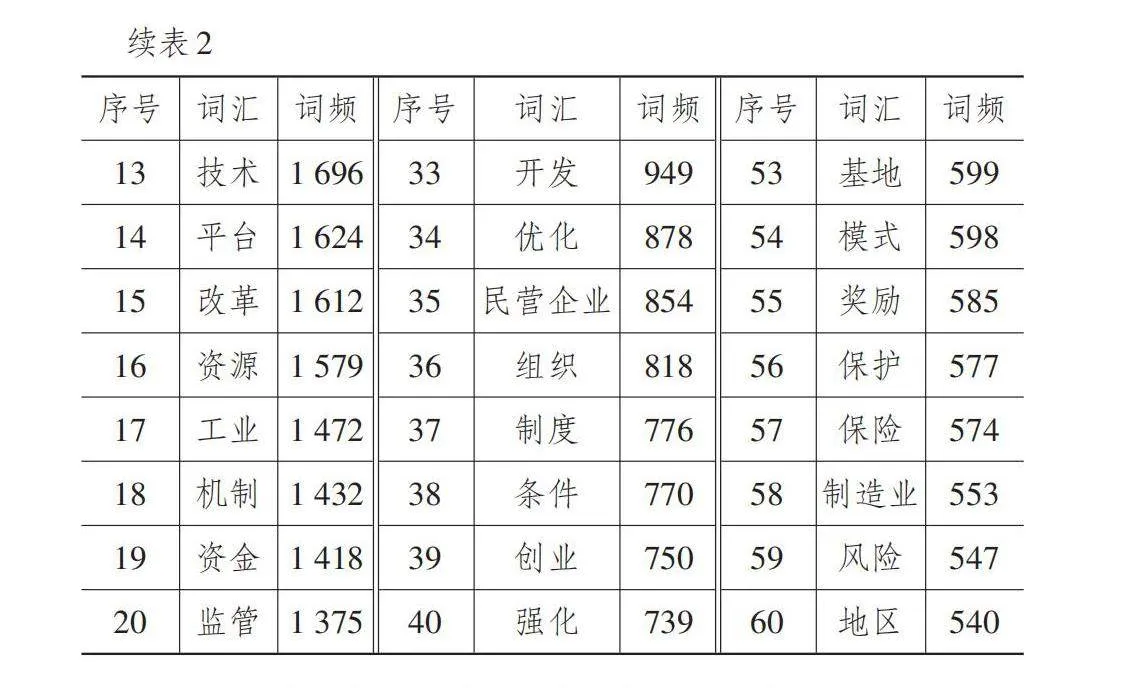

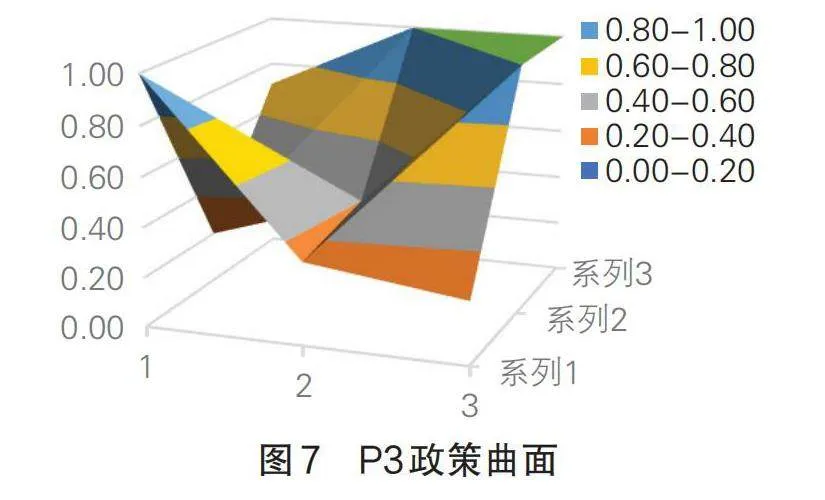

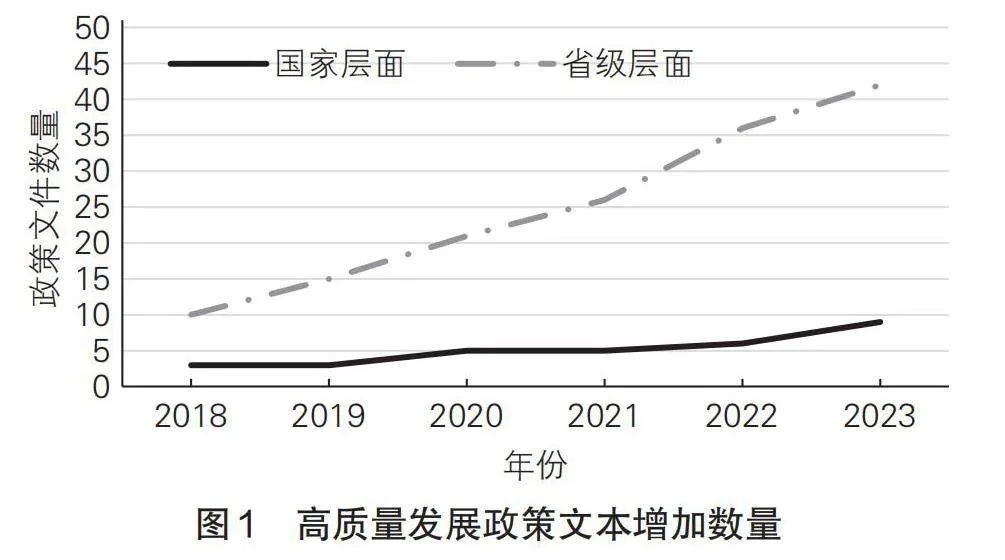

本文旨在對我國高質量發展的相關政策文本進行整體性分析。因此,以“高質量發展”為關鍵詞,參考已有文獻[16],在北大法寶數據庫、國務院及省級人民政府網站中對政策文件進行檢索,共獲得相關政策文本223篇。為篩選出相關性強的政策文本,基于兩個標準對無效樣本進行剔除:①對缺乏政策效力的政策文本進行剔除,如函、復函、批復等。此類政策文本僅僅是反映政府間的交流過程,而并非真正發布的政策;②對僅作為背景提到“高質量發展”表述,但內容實際上還是漁業、人口、公立醫院等具有高度針對性的管理辦法或管理措施的政策文本進行剔除。最終獲得國家層面文件33份,省級層面文件166份,共計199份。國家層面與省級層面政策文本均在2018年后快速增加,尤其是省級層面的政策文件逐年遞增,如圖1所示。高質量發展政策文本涵蓋營商環境、綠色能源、科技產業等方面,此外還包括政務服務等,如圖2所示。整體來看,目前高質量發展的政策目標與落腳方向主要集中于宏觀經濟、科技發展與戰略產業等領域。

(三)研究設計

為深入探究高質量發展政策文本規律,本研究主要采用文本共現網絡與PMC指數模型相結合的方法對相關政策文本進行分析。其中,文本共現網絡用以分析高質量發展政策文本的政策議題,而PMC指數模型主要是對政策效果展開分析。

具體而言,文本共現網絡是一種用于分析文本數據的網絡結構,通過捕捉文本中詞語或短語之間的共現關系,揭示它們在語境中的聯系和頻繁出現的模式。在文本共現網絡中,文本中的每個詞語或短語被表示為網絡中的節點,而它們之間的共現關系則通過連接相關節點的邊來表示。為此,本文利用ROSTCM.6對篩選出的政策文本進行分詞,并通過構建文本共現網絡識別文本中關鍵詞語之間的關聯性,發現其共同出現的模式。基于文本共現網絡中的節點名稱及連接形成的形狀,對高質量發展的政策文本的核心議題進行深入剖析,進而挖掘政策文本數據的內在結構和關聯關系。

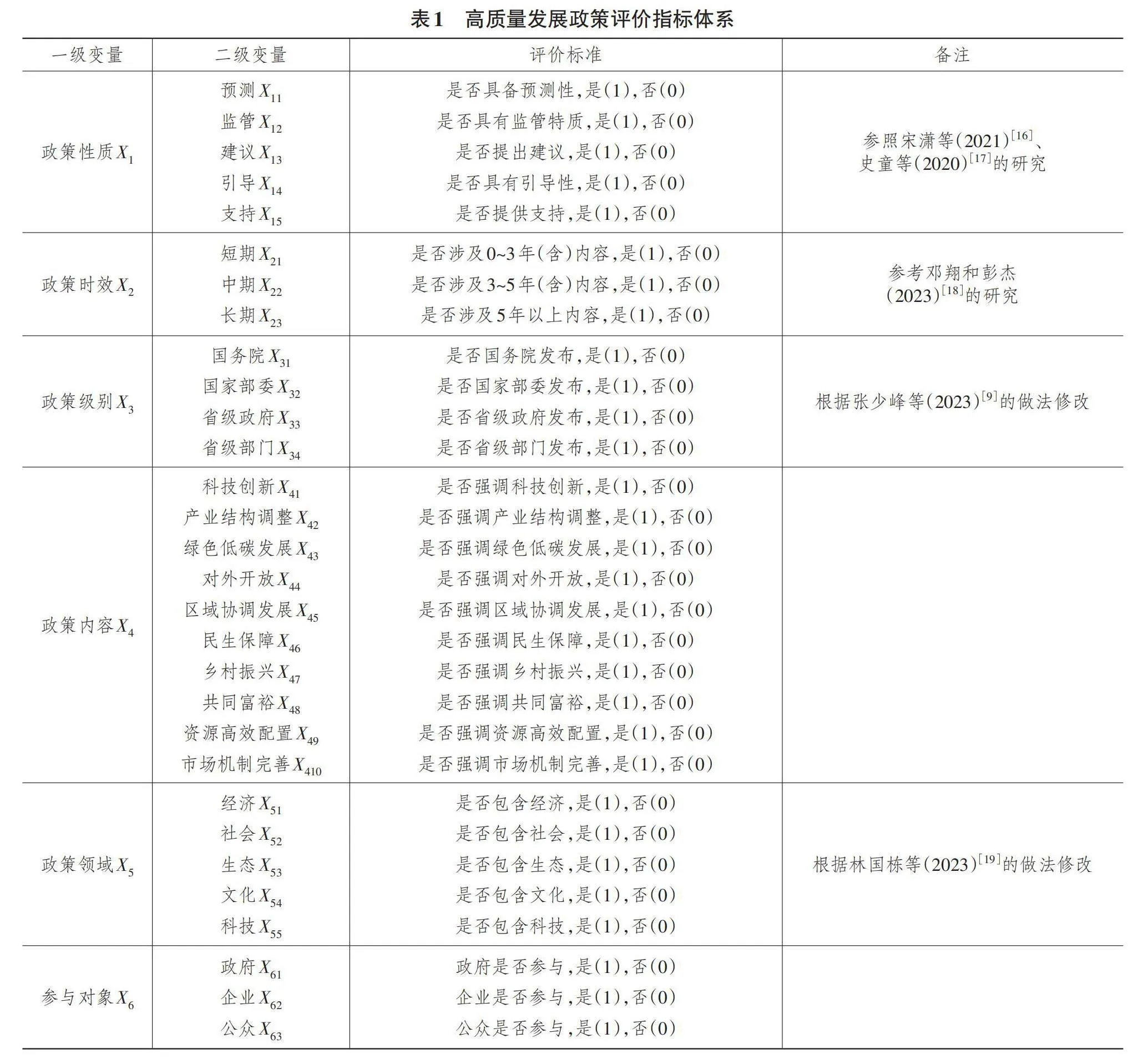

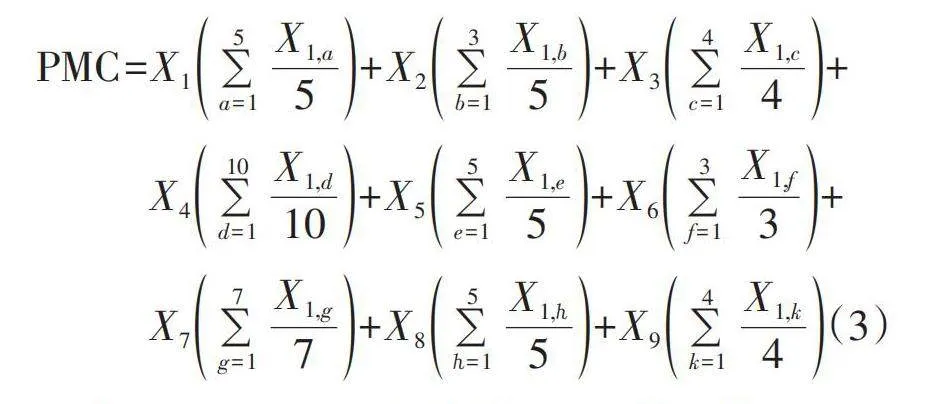

在此基礎上,本文進一步利用PMC指數模型對高質量發展的政策效果進行評價。該模型主要用于衡量政策的一致性和效力,通過PMC指數多維度分析某項政策的內部異質性和優劣水平,并剖析政策各維度的優勢和不足。值得注意的是,PMC模型遵循事物普遍聯系的原則,認為政策的各個變量具有同等重要地位,不存在孰輕孰重,因此,在對政策變量進行挖掘時應遵循全面性原則,將盡可能多的變量納入評價體系,這可充分考察政策的特殊性,與本文對政策開展事先評價的研究目標具有適配性。這一假設的潛在內涵在于,希望能夠了解某個政策文本在整個政策體系中的位置,進而得到其在整個政策體系中的相對性評價。基于高質量發展政策文本的主要內涵,在參考已有文獻的基礎上,本文構建了高質量發展政策評價指標體系,包括9個一級指標和46個二級指標。9個一級指標分別為:政策性質X1、政策時效X2、政策級別X3、政策內容X4、政策領域X5、參與對象X6、政策議題X7、政策保障X8、政策評價X9。相關一級指標涵蓋46個二級指標,各個指標的設定、來源及評價標準見表1所列。

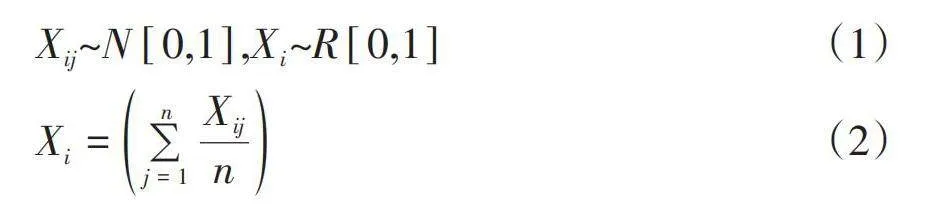

在建立以上評價指標體系后,本文采用二進制方法對二級變量進行賦值,結合12項典型高質量發展政策文件的具體情況,逐一對照賦值,建立多投入產出表。參考已有研究[15],將PMC指數模型計算分為4步:①將9個一級變量和46個二級變量代入12項典型高質量發展多投入產出表中;②假定二級變量均服從[0,1]分布,依據公式(1)計算二級指標具體值;③根據公式(2)計算一級變量的具體值;④根據公式(3)將一級變量加總計算出PMC指數。

[Xij~N[0,1],Xi~R[0,1]] (1)

[Xi=∑nj=1Xijn] (2)

其中:i為一級指標值;j為二級指標值;n為j的數量,i、j、n=1,2,3,4,…

[PMC=X1∑5a=1X1,a5+X2∑3b=1X1,b5+X3∑4c=1X1,c4+X4∑10d=1X1,d10+X5∑5e=1X1,e5+X6∑3f=1X1,f3+X7∑7g=1X1,g7+X8∑5?=1X1,?5+X9∑4k=1X1,k4] (3)

其中,a,b,c,…,k為公式(2)中的j,代表各一級指標值下的二級指標值。

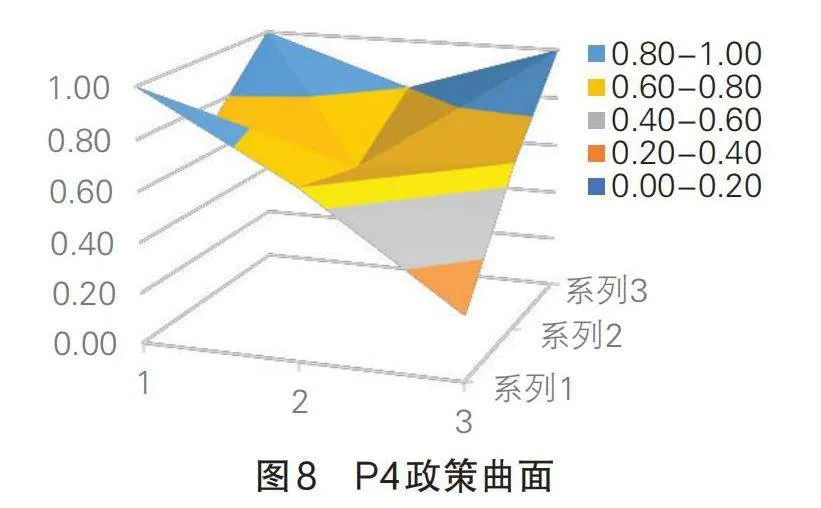

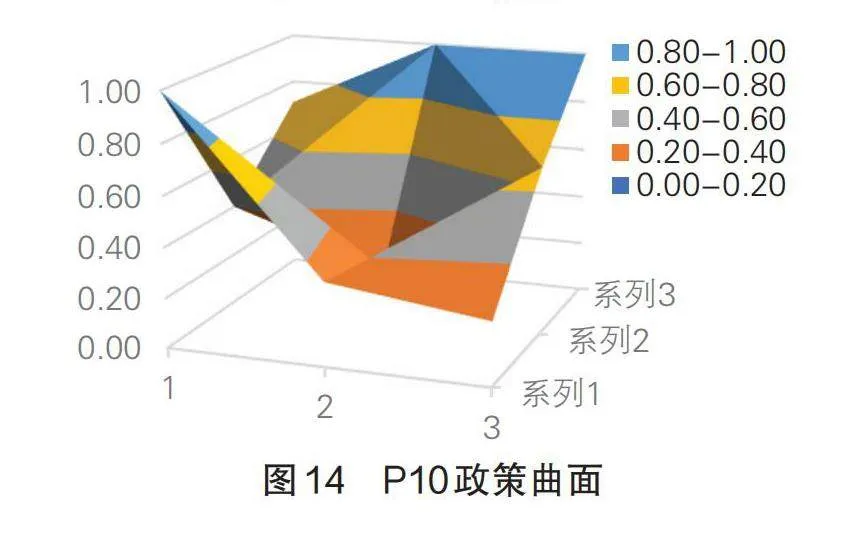

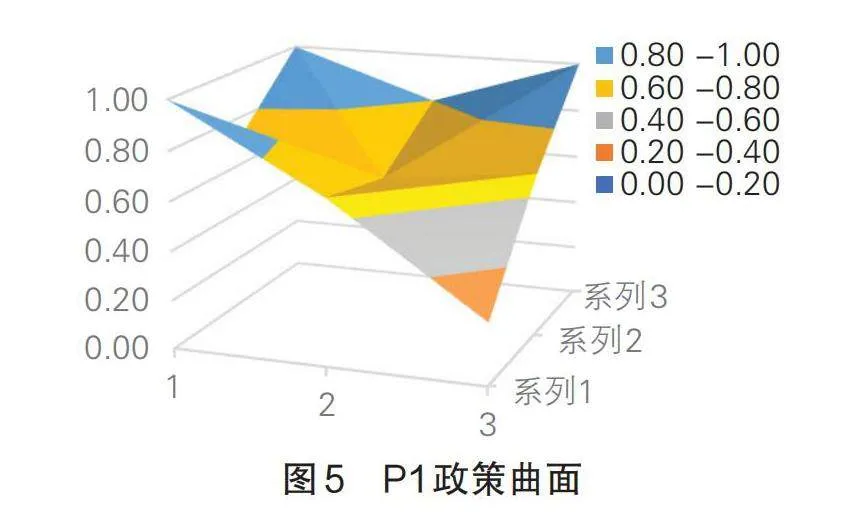

獲得各個政策的PMC得分后,參考已有研究[15],將政策的質量等別劃分為4個等級,PMC指數在9.00~10.00,政策評級為完美等級;PMC指數在7.00~8.99,政策評級為優秀等級;PMC指數在5.00~6.99,政策評級為可接受等級;PMC指數在0~4.99,政策評級為不良等級。基于以上分析,繪制各個政策的PMC曲面。PMC曲面是由3×3矩陣構成的三維立體曲面,陰影深度不同代表指標得分不同,凸起程度越大意味著在對應指標上評分越高,而凹陷部分則表示該政策對應指標得分較低。

四、研究發現

(一)政策發文主體分析

高質量發展政策文本是具有整體性的政策體系,同時也是指導經濟社會發展的重要方針。縱觀國家層面,黨中央和國務院從戰略層面對高質量發展進行總體性安排,發布文件少而精,僅占總發文數量的4.23%。國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部等部門對經濟發展、科技創新、產業轉型、資源保障和綠色發展也作出了具體部署,發布政策文件數量占總發文數量的7.94%。省級層面,各地方省委、省政府在上級文件精神指導下,結合省情對省內高質量發展做出落實性安排,相關部門也做出實質性安排。從發文數量看,廣東省和上海市發文數量均為16份,發文超過10份的還有江西、安徽、湖北和甘肅,體現這幾個省份對中央高質量發展的積極響應和高度重視。總的來看,長江中下游區域對高質量發展的政策響應更加積極,在理念貫徹層面相對更加突出。

在發文數量之外,中央部門與省級部門在發文偏好上也存在差異。從中央文件來看,高質量發展政策經歷了從單一維度到多個維度的轉變過程。如早期代表性文件《國務院關于推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見》《國務院關于促進國家高新技術產業開發區高質量發展的若干意見》分別從實施科技創新戰略、培育產業發展新動能以及激發市場活力、推動經濟高質量發展的角度展開。而《中共中央 國務院關于支持浙江高質量發展建設共同富裕示范區的意見》《中共中央 國務院關于新時代推動中部地區高質量發展的意見》則具有更加綜合的支持功能,從經濟轉型、結構調整、動力優化、協調發展、共同富裕和綠色發展等角度提出了全面的要求。這表明高質量發展內涵在不斷演變和豐富,相關政策由專項政策向綜合性政策轉變,政策焦點不再局限于經濟方面,而是從生態治理、綠色發展等多方面展開。

從各省的情況來看,省級政策文件對高質量發展的認識也在逐漸深化,政策焦點表現為由單一功能向綜合功能轉化的趨勢。值得一提的是,安徽省是最早制定具有綜合功能高質量發展政策的省份,出臺了包括經濟質量變革、效率變革、動力變革、綠色發展和風險防范等一系列政策文件,其他省份也出臺了一系列具備綜合功能的政策文件。但很多政策文件的有效期僅為一年,屬于臨時性政策,缺乏更長期的戰略規劃。此外,還有一個明顯的特征是中央文件具有全局戰略引領的特點,而各省的政策文件則更聚焦特定方面的部署與落實。

(二)政策議題分析

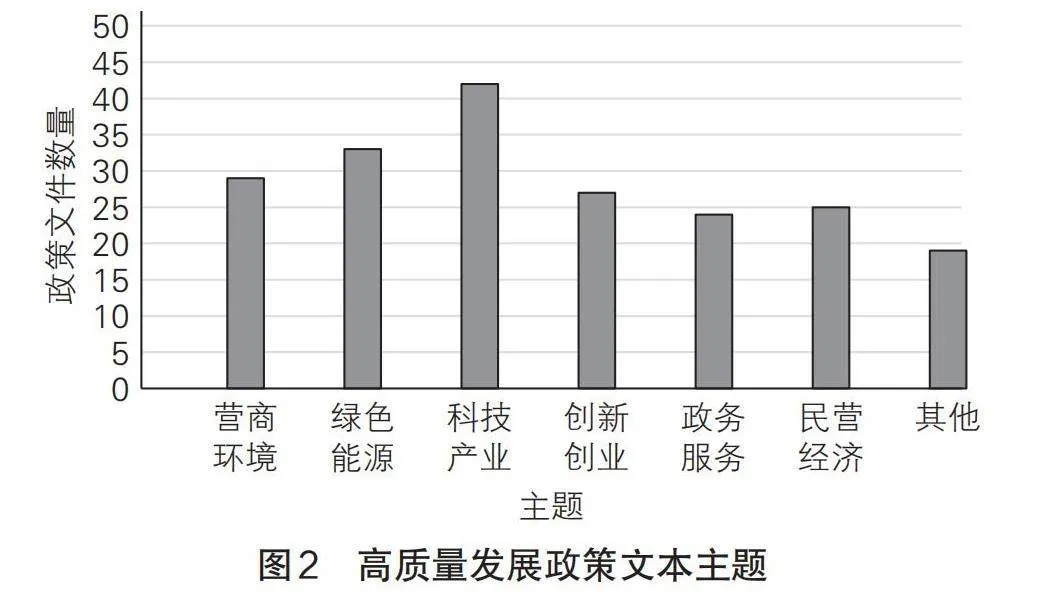

借助ROSTCM.6軟件對199篇政策文本進行處理,進而剖析高質量發展的核心政策議題。剔除與政策分析無關的主題詞,例如“加快”“全面”“推進”“部門”“建立”“重大”等,形成詞頻統計數據集,繪制高質量發展政策主題網絡圖,如圖3所示。

圖3展示了政策文本中的核心主題網絡,該網絡包含了“發展”“服務”“建設”等核心概念,網絡形狀表現為放射性結構。其中,“企業”“發展”“服務”“經濟”“創新”“政府”“政策”“市場”“科技”“投資”等高頻詞匯指明了高質量發展的關注焦點。按照詞頻高低,篩選出前60個高頻詞,具體見表2所列。

由表2可知,排名前十的詞語依次為“企業”“發展”“服務”“建設”“經濟”“創新”“政府”“政策”“市場”“科技”,相關核心詞匯呈現了高質量發展的核心范疇與發展理念。不難發現,經濟高質量發展依舊是現階段的核心議題,為實現這一目標必須處理好政府與市場的關系。同時,對于政府與企業之間的互動,需要平衡好建設與服務之間的張力。為此,政府部門需要繼續深化改革以符合高質量發展的需要。而圍繞相關核心目標,在已有政策文本中形成了若干子議題,相關子議題構成了若干政策系統,進而形成了高質量發展的政策支撐。子議題一是聚焦高質量發展的經濟動力,出現的高頻詞有“投資”“資源”“資金”“工業”“金融”“財政”,相關關鍵詞強調高質量發展過程中的經濟動能與關鍵要素,關注財政與金融工具在推動高質量發展過程中的關鍵作用,尤其是對工業等關鍵核心領域的投資拉動;子議題二是強調綠色創新發展,高頻詞中的“環境”“生態”“綠色”體現了新發展理念,表明高質量發展必須是以綠色為底色,走資源節約型、人與自然和諧共生的發展之路;子議題三是活力提升機制,列出的高頻詞為“人民”“人才”“民營企業”“創業”“社會”,表明確保高質量發展要堅持“以人民為中心”,充分發揮人才這一關鍵要素的作用,積極調動社會各界力量;子議題四是區域協同與數智賦能,高頻詞“區域”“地區”“特色”“信息化”“數據”“智能”,表明高質量發展不是極化發展,而是區域均衡發展,要主動運用數字化手段對發展方式進行改革,實現不同區域不同人群的共同發展。這充分表明,已有的高質量發展將以注入經濟動能、綠色創新發展、激發人才活力、區域協同與數智賦能為關鍵路徑,全面推動我國高質量發展。

(三)國家級—省級政策異同分析

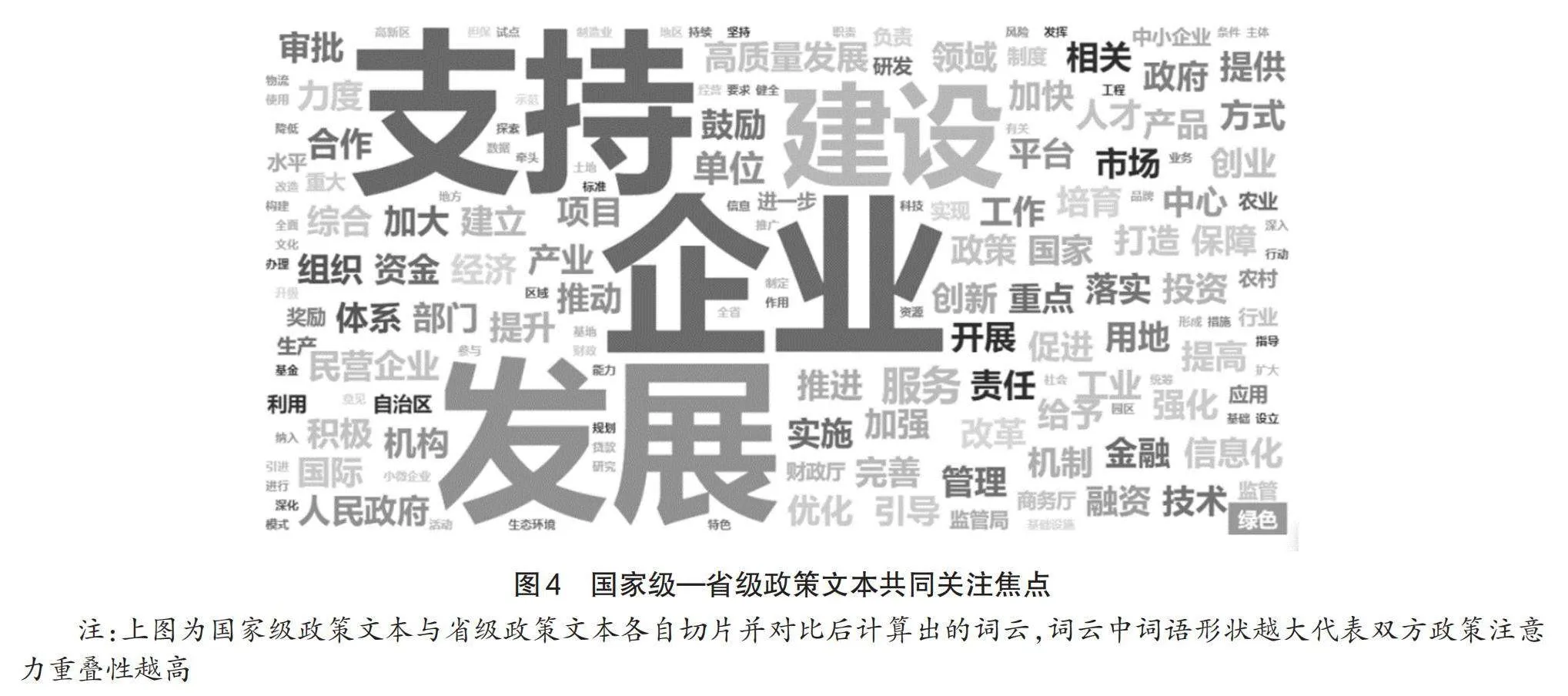

在對整體性政策文本議題建立充分認識的基礎上,本文進一步探究國家級政策文本與省級政策文本議題之間的共性與差異。為此,通過對國家級政策文本與省級政策文本切片后的比較發現(如圖4所示),在高質量發展的議題中,“支持”“企業”“發展”“建設”等政策議題的重合度最高,代表著國家級與省級單位合力的重點方向,即承擔支持功能、推進各項建設并推動企業發展。在相關共性議題中,“改革”“民營企業”“創新”“信息化”等經濟高質量發展的動能也成為雙方關注的焦點。

從國家級政策文件和省級政策文件的議題差異來看,國家級政策文件在高質量發展過程中的一些主題在省級政策文件中缺乏回應,主要是由兩方面原因造成:一方面,國家層面的政治功能更加綜合且站位較高,與省級層面的政策目標是整體與局部的關系,因此,省級政府缺乏對應的議題;另一方面,國家層面與省級層面對議題的優先級認識存在差異,一些國家層面認為比較關鍵的議題,在省級文件中沒有得到足夠重視。比如工業和信息化部、人力資源社會保障部、生態環境部、商務部、市場監管總局聯合印發的《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》指出,要完善輕工業戰略并推動輕工業高質量發展;認為“家用電器”是推動智能制造的著力點;還提到需要發力高質量發展的小眾行業,如洗滌、五金制品、日用玻璃等;但均沒有相應的省級政策文本回應。這很有可能是因為地方政府在推動高質量發展的過程中,對以輕工業為代表的產業沒有給予足夠的重視,因此,缺乏相應的地方政策回應。

(四)政策效果分析

基于以上分析,為探究高質量發展政策文本的效果,本文從多個維度對高質量發展的政策文本進行評價。為更精細化地對政策進行量化分析,本文選擇了國家級政策文件4份,東部、中部、西部、東北各2份省級政策文件,共計12份,見表3所列。

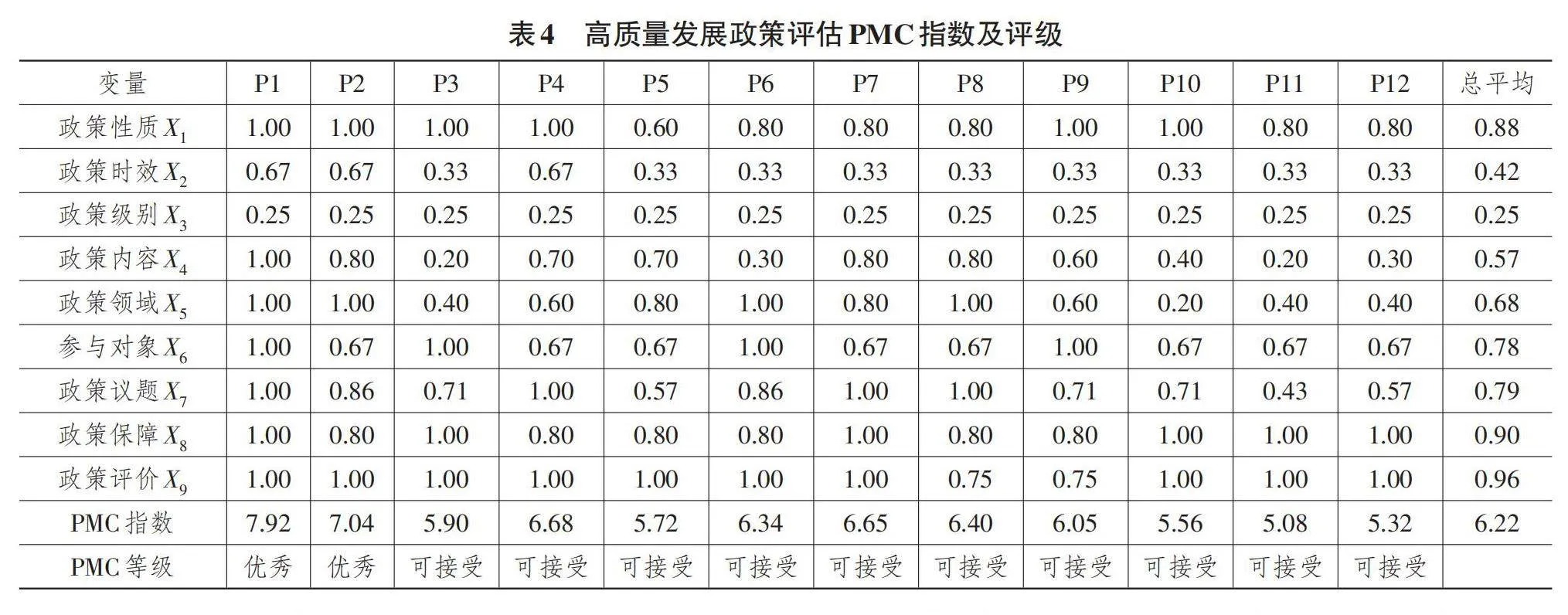

1. 總體分析

由表3、表4可知,高質量發展政策PMC指數平均值為6.22,屬于可接受評級。12項典型政策中,P1和P2為優秀等級,其余均為可接受等級。P1和P2屬于國家層面的綜合性政策,政策議題相對較為豐富,考慮周全,政策級別較高,政策效力較大。12項典型政策PMC分值相差較大,表明不同層面、不同區域高質量發展政策差異較大,極差最大為2.84。從政策議題來看,綜合政策的平均值為6.75,高于專項政策的5.85。這說明政策內容覆蓋越廣,政策效果得分越高。分指標看,政策評價X9、政策保障X8和政策性質X1得分均值較高,政策級別X3和政策時效X2得分均值較低,反映政策體系在時間維度上不夠完備,在政策時效上缺乏短期、中期、長期的相互配合。政策內容X4和政策領域X5指標差別較大,是影響高質量發展PMC指數的關鍵因素。

2. 具體分析

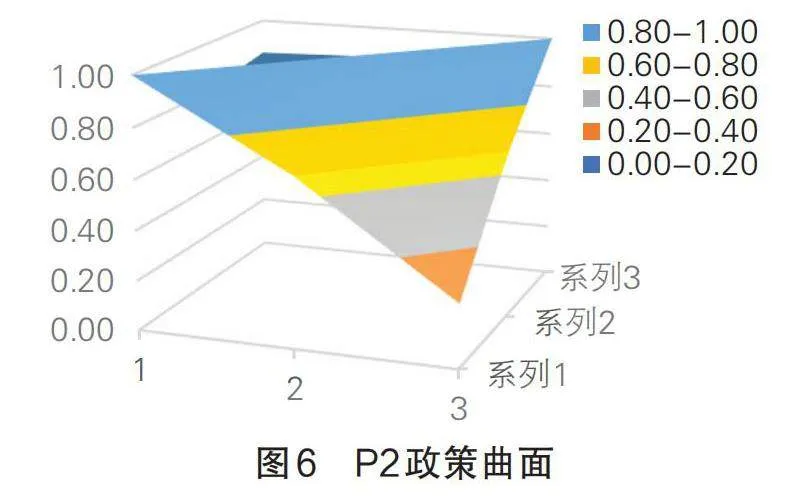

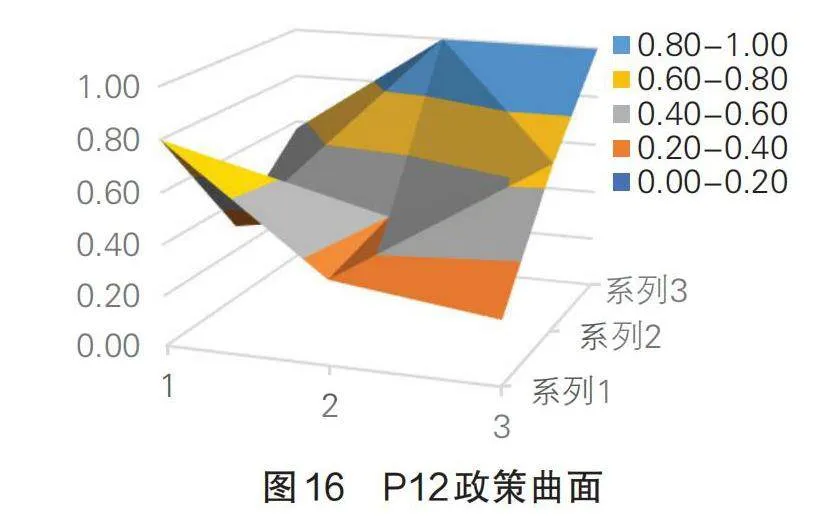

P1和P2是兩份評級優秀的政策文件,兩份文件聚焦浙江和中部地區高質量發展,前者側重探索共同富裕,后者側重推動解決區域協調問題。從政策領域來說,涉及經濟、社會、生態、文化和科技發展等方面;從政策內容來說,涉及科技創新、產業結構調整、鄉村振興、區域協調發展和共同富裕等方面。P3和P4屬于高質量發展專項政策,分別側重創新創業和科技創新領域高質量發展,更多體現在經濟層面的高質量發展。尤其是P3,在政策內容和政策領域方面得分較低,在政策時效上屬于短期政策,因此,P3和P4這兩項國家政策PMC等級僅為可接受等級。

P5和P6屬于東部地區高質量發展政策。兩份政策文件在政策時效上得分均較低,表明浙江和上海在制定政策時,對即時效應與長遠目標的統籌兼顧有所欠缺,應進一步優化以實現更加均衡和可持續的高質量發展。P5體現浙江以進一步提振市場信心為目標,通過擴大有效投資、培育先進制造業集群等措施推動高質量發展,但其在政策性質、參與對象和政策議題方面得分較低。P6體現上海以改革開放為引領,圍繞人才發展環境、產業集聚與服務貿易創新發展等關鍵方面推動高質量發展,但其政策內容得分較低。

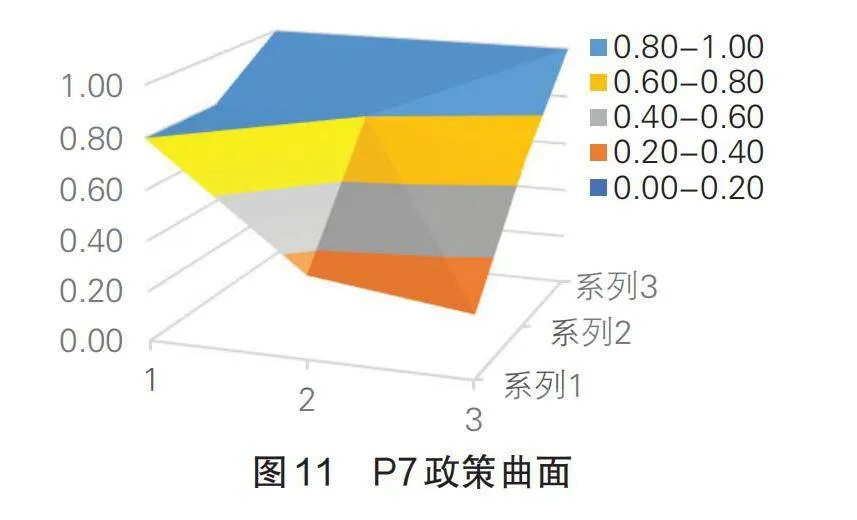

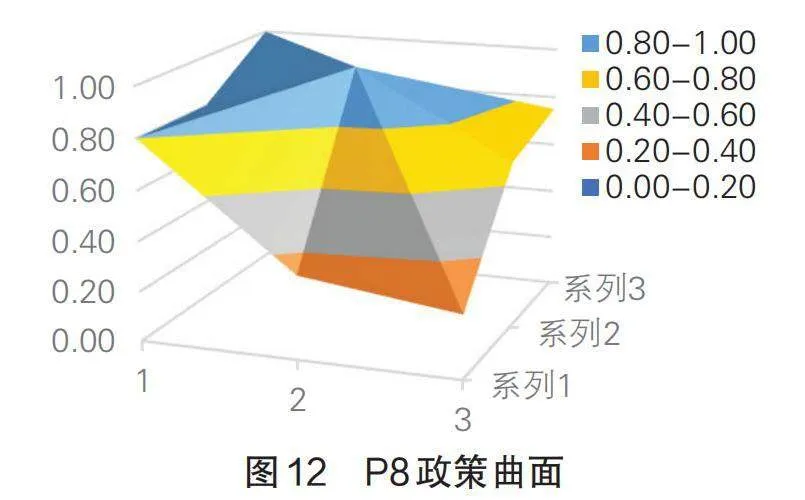

P7和P8屬于中部地區高質量發展政策。兩份政策文件PMC均值中等偏上。P7在政策時效和參與對象兩項指標評分上低于平均值,表明安徽高質量發展政策注重短期效應,未能制定中長期政策,高質量發展的參與對象主要以政府和企業為主。近年來,安徽以“三地一區”為引領,在科技創新、產業結構調整、綠色發展等方面推動經濟高質量發展,未來高質量發展政策需要加強中長期戰略引領。P8在政策時效和政策評價兩項指標評分上低于平均值,表明湖北高質量發展政策目標不明確,未能將宏觀敘事與具體指標相結合,政策屬于短期政策。湖北省需要結合實際發展情況,制定目標更加清晰、具體的政策,以便考核和評估。

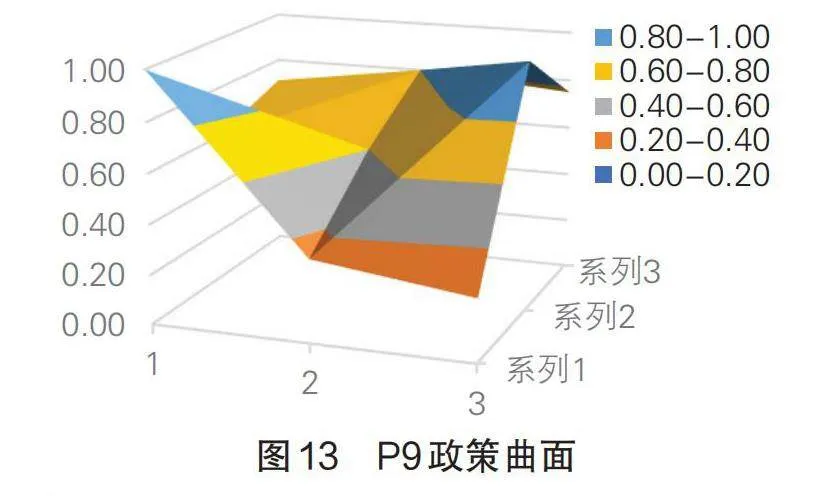

P9和P10屬于西部地區高質量發展政策。P9在政策時效、政策領域、政策議題、政策保障和政策評價多項指標評分上低于平均值。甘肅省高質量發展主要是以推動經濟增長為核心,從財政、金融、招商、投資、糧食和能源安全等方面推動實體經濟發展。P10在政策時效、政策領域、政策議題和參與對象多項指標評分上低于平均值。貴州省圍繞打造內陸開放型經濟試驗區,重點從經濟領域促進經濟高質量發展,政策領域和政策議題也集中在產業結構調整、完善市場機制等內容上。

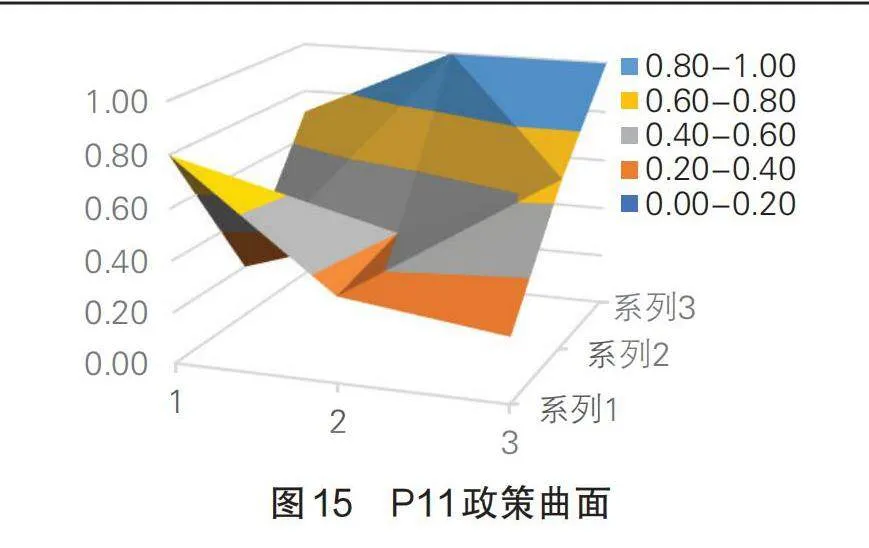

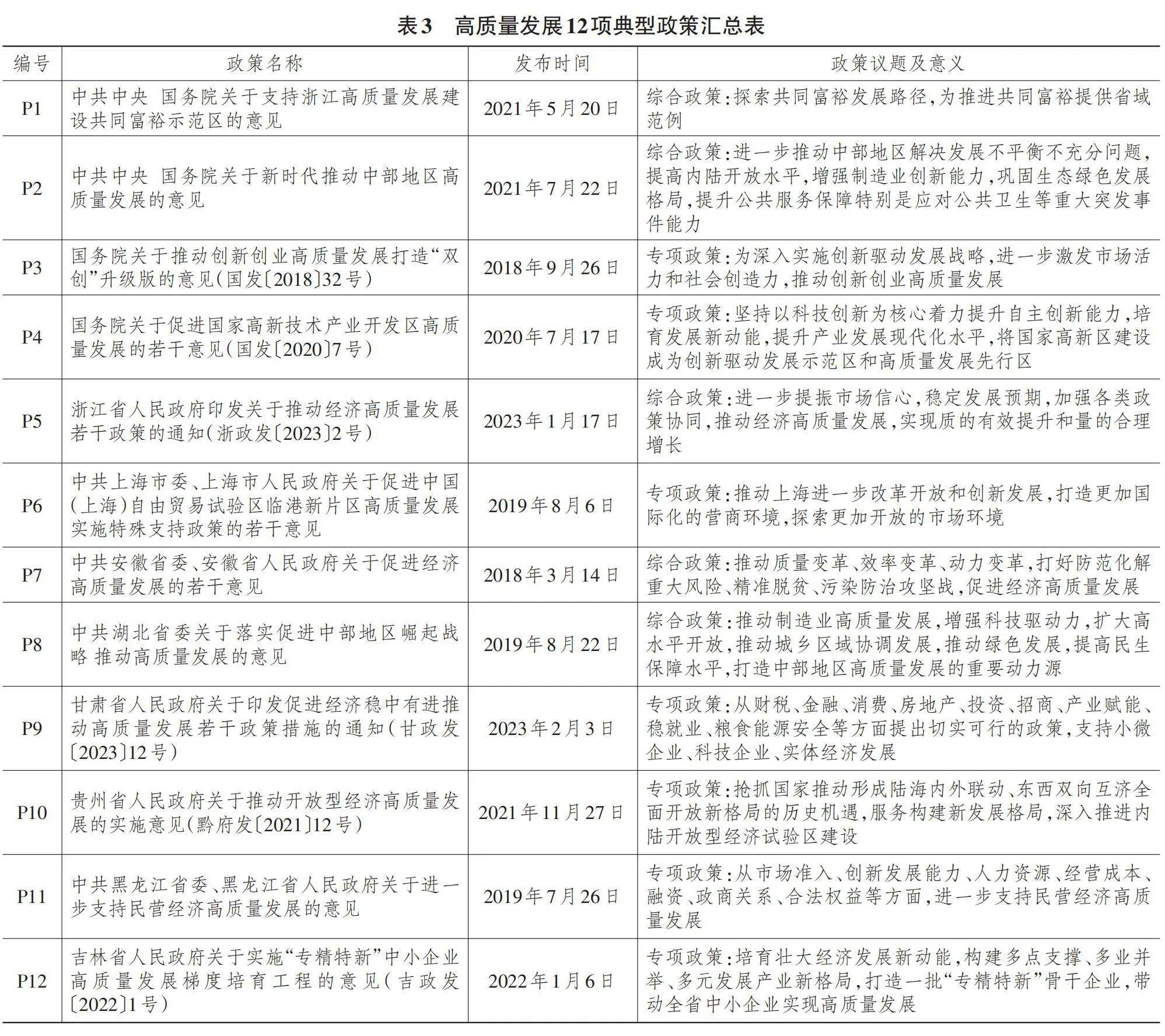

P11和P12屬于東北地區高質量發展政策。P11在政策時效、政策領域、政策內容、政策議題、參與對象多項指標評分上低于平均值。黑龍江高質量發展政策從市場準入、創新發展、政商關系等方面提出加快民營經濟高質量發展。P12在政策性質、政策時效、政策領域、政策內容、政策議題和參與對象多項指標評分上低于平均值。吉林省從培育新動能,支持“專精特新”等中小企業著手,促進經濟高質量發展,與其營造營商環境的需求和全面振興的定位相關。

3. PMC曲面優化

圖5至圖16直觀地展示了高質量發展政策的PMC曲面,展現了12項政策一級指標的整體表現。不同顏色代表不同維度的分數,曲面的凹陷程度體現了各項政策的在某一維度上的強弱。P3是國務院關于推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見,但是PMC得分偏低,僅為可接受級別。本文選擇P3政策,結合PMC曲面,探討政策優化方向。從P3一級指標與12項政策的均值對比看,按照差距大小排列依次為政策內容、政策領域、政策時效和政策議題,4項一級指標均低于平均值,差距最大為0.37。P3可以按照“增加政策內容—擴大政策領域—豐富政策時效—擴展政策議題”的路徑進行優化,增加產業結構調整、綠色低碳發展、完善市場機制等內容,強化“雙創”在社會、生態、文化中的應用創新。“雙創”政策頂層設計要考慮短期和長期相結合,短期政策要有具體舉措,具有可操作性,長期政策要注重制度建設,具有戰略性。“雙創”政策要積極引入國外科技和人才,促進對外開放。

五、結論與建議

(一)結論

本文聚焦中國式現代化視域下的高質量發展政策評價,構建“政策主體—政策議題—政策效果”的理論分析框架,對國家及省級政府高質量發展政策進行量化評估,在對政策議題進行網絡分析的基礎上結合PMC模型,得出以下研究結論:

首先,從政策發文主體看,黨中央和國務院發文從戰略層面對高質量發展做出總體安排,通過出臺綱領性文件指明高質量發展的戰略方向。國家各部委積極貫徹落實,并圍繞這一議題展開詳細部署。各省級政府均發布了高質量發展的相關政策文件,其中專項政策較多,綜合性政策較少。從發文數量看,長江中下游省份政策文件數量更多。

其次,從政策議題看,圍繞高質量發展形成了經濟動力、綠色創新發展、活力提升機制、區域協同與數智賦能四個核心政策子議題。在相關政策議題中,黨中央和國務院發布的高質量發展政策更加偏向于綜合性政策,綜合考慮了經濟發展、社會公平、區域均衡、生態保護和改革開放等特征。國家級政策文件與省級政策文件的注意力存在差異,國家對部分特色行業的高質量發展議題沒有得到省級部門重視。

最后,從政策效果看,高質量發展政策PMC指數平均值為6.22,屬于可接受評級。國家級政策總體分值高于省級政策。高質量發展政策在政策時效、政策內容、政策議題和參與對象等方面存在一定不足。在政策時效上,要強化短期和長期相結合;在政策內容上,要綜合考慮經濟發展、社會公平、生態保護、共同富裕等;在政策議題上,要加強政策探索性、引導性和協調性;在參與對象上,要強化市場和公眾參與,通過制度建設,給予市場主體和社會公眾足夠空間參與高質量發展的全過程。

(二)建議

隨著中國式現代化的深入推進,對高質量發展政策量化評估的探討,有助于高質量發展政策的制定及執行能力的提高[20]。基于以上研究結論,提出如下建議:

首先,在政策主體上,要建立系統化的高質量發展頂層設計和規劃體系。建立政府—部門發文的體系,國家層面發文要具有綱領性和指導性,綜合考慮各地區發展階段的不同。省級政府和部門要結合自身特點,制定高質量發展的政策體系。國家層面要進一步加強對高質量發展的前瞻性研判,從實現中國式現代化的整體目標出發,厘清高質量發展在中國式現代化進程中的戰略地位和作用,明確短期、中期和長期的規劃目標。要分類施策,區分不同區域的發展和實際,提出系統化、前瞻性的高質量發展戰略部署,形成自上而下的政策和規劃體系。這有助于為各級政府制定政策提供頂層指引,也能夠有效避免政策重復或沖突。

其次,在政策議題上,要構建綜合性和專項性相結合的高質量發展政策框架。高質量發展的內涵既包括經濟增長,也涉及社會發展、生態文明、人的全面發展等多個維度。因此,高質量發展政策既需要有宏觀的綜合性政策,也需要有針對性強的專項政策。綜合性政策要部門與區域間協調配合,形成政策合力;專項政策則要審時度勢,針對經濟社會發展中的突出問題,提出具有可操作性的解決方案。只有兩者相結合,才能形成系統完備、協同高效的高質量發展政策框架。

最后,在政策效果上,要建立動態化的高質量發展政策評價機制。政策評價要實事求是,客觀反映政策效果,為進一步完善政策提供依據。應當建立常態化、制度化的高質量發展政策評價機制,設立量化考核指標,開展定期評估,及時收集反饋意見,分析政策偏差原因,根據評價結果調整政策,使之與時俱進、動態發展。評價機制還應強調過程性,關注政策從制定到執行的各個環節,發現問題并提早干預。這將有助于不斷提高高質量發展政策供給的針對性、有效性和適應性。構建多元化的高質量發展政策供給體系,在市場主體和社會公眾的廣泛參與下,形成政府、市場、社會多方協同推進高質量發展的政策供給格局[21]。

需要說明的是,本文仍然存在一定的不足:一是省級層面的高質量發展文件沒有涉及部門層面的政策,僅考慮了省委、省政府層面,詞頻統計可能存在一定的誤差;二是僅對文本進行了分析,并不能代表該政策的執行情況,部分指標賦分存在一定的主觀性,對政策的執行效果需要進一步研究;三是基于PMC指數模型構建了面向所有高質量發展政策文本的整體性框架,后續研究可以進一步開展分類評價,利用政策網絡等形式對政策文本進行補充研究。

參考文獻:

[1]任保平,李禹墨.新時代我國高質量發展評判體系的構建及其轉型路徑[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),2018,47(3):105-113.

[2]張軍擴,侯永志,劉培林,等.高質量發展的目標要求和戰略路徑[J].管理世界,2019,35(7):1-7.

[3]趙劍波,史丹,鄧洲.高質量發展的內涵研究[J].經濟與管理研究,2019,40(11):15-31.

[4]陶克濤,韓鵬,王剛.構建中國特色經濟學體系,助推中國經濟高質量發展——第二屆全國經濟與管理學院院長論壇會議綜述[J].經濟與管理研究,2019,40(11):32-40.

[5]汪朗峰,王深圳.長三角區域高新技術產業高質量發展的政策評估研究[J].中共福建省委黨校(福建行政學院)學報,2021(2):110-119.

[6]LEMOLA T. Convergence of National Science and Technology Policies:The Case of Finland[J]. Research Policy,2002,31(8):1481-1490.

[7]ZHAO X,JIANG M,WU Z,et al. Quantitative Evaluation of China's Energy Security Policy Under the Background of Intensifying Geopolitical Conflicts:Based on PMC Model[J]. Resources Policy,2023,85(2):104-112.

[8]張永安,耿喆.我國區域科技創新政策的量化評價——基于PMC指數模型[J].科技管理研究,2015,35(14):26-31.

[9]張少峰,張文英,周錦來.場景驅動視域下長三角科技創新政策量化評價及優化研究[J].南通大學學報(社會科學版),2023,39(4):45-59.

[10]鈔小靜,王燦.推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長的邏輯與路徑[J].財經問題研究,2024(2):3-11.

[11]鐘學思,蔣楷文,馮琛琛,等.地緣政治風險與人民幣貨幣錨效應——基于“一帶一路”合作國家和地區的實證分析[J].經濟問題,2024(1):48-56.

[12]韓景旺,李林漢.中國省際金融創新的空間關聯及影響因素分析[J].統計與決策,2023,39(20):136-140.

[13]周瑛,嚴林志.我國省級數字檔案政策文本量化評價研究——基于PMC指數模型[J/OL].情報科學[2024-01-27]http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264.G2.20231016. 1041.008. html.

[14]XIONG Y,ZHANG C,QI H. How Effective is the Fire Safety Education Policy in China? A Quantitative Evaluation Based on the PMC-Index Model[J]. Safety Science,2023,161(1):1-12.

[15]ESTRADA M A R. Policy Modeling:Definition,Classification and Evaluation[J]. Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523-536.

[16]宋瀟,鐘易霖,張龍鵬.推動基礎研究發展的地方政策研究:基于路徑—工具—評價框架的PMC分析[J]. 科學學與科學技術管理,2021,42(12):79-98.

[17]史童,楊水利,王春嬉,等.科技成果轉化政策的量化評價——基于PMC指數模型[J].科學管理研究,2020,38(4):29-33.

[18]鄧翔,彭杰.基于文本挖掘的低碳試點政策量化評估[J].資源科學,2023,45(3):652-667.

[19]林國棟,呂曉,牛善棟.“政策路徑—政策工具—政策評價”框架下的中國黑土地保護政策文本分析[J].資源科學,2023,45(5):900-912.

[20]戴春.平臺經濟賦能農業高質量發展:理論分析框架[J].華東經濟管理,2024,38(5):59-68.

[21]馬震.智慧城市建設對經濟高質量發展的影響研究——基于城市韌性視角的分析[J].華東經濟管理,2024,38(3):47-57.

[責任編輯:黃婷婷,張 兵]