和美鄉村視域下的農業農村現代化:特征、成就與難點突破

[摘 要:和美鄉村建設為加快推進農業農村現代化提供方向指引。文章利用熵值法、Kernel密度估計法以及Markov鏈分析方法,評價了2012—2020年中國30個省份的農業農村現代化發展情況。研究發現:中國農業農村現代化取得了重大成就,農業高質高效發展奮力推進,農村宜居宜業建設接續完善,農民富裕富足生活加快實現。基于農業農村現代化實現進程中農業生產經營質效偏低、農村宜居環境整治偏弱、農民持續增收動力亟待增強等難點問題,中國應從創新農業綠色發展模式、建設農村宜居環境“質”“量”協同、打造農民“增收致富”新格局等方面重點發力,協同推進農業農村現代化邁上新臺階。

關鍵詞:農業農村現代化;中國式現代化;農業強國;和美鄉村;共同富裕

中圖分類號:F320.1 文獻標識碼:A 文章編號:1007-5097(2024)09-0073-12 ]

Agricultural and Rural Modernization in the Context of Beautiful and Harmonious Countryside:

Characteristics, Achievements, and Breakthroughs in Challenges

ZHANG Bianxiu1, CHEN Minghua1, LI Qian2, XIE Linxiao1

(1. School of Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China;

2. School of Health Care Security (Shandong Institute of Healthcare Security), Shandong First Medical University, Jinan 250117, China)

Abstract:The construction of beautiful and harmonious countryside provides direction and guidance for accelerating the modernization of agriculture and rurayHPxqZJOeRTrg7tVIySu9bqIaR2q5uPIBg0nT3PLQ6s=l areas. This essay uses the entropy method, Kernel density estimation method, and Markov chain analysis method to evaluate the agricultural and rural modernization development of 30 provinces in China from 2012 to 2020. Research findings: China has made significant achievements in the modernization of agriculture and rural areas. The advancement of high-quality and efficient agriculture is being actively promoted, while the establishment of livable and sustainable rural areas is being improved, leading to the rapid realization of a more affluent and prosperous life for farmers. Due to the challenges related to substandard quality and inefficiency in agricultural production and operations, insufficient progress in creating livable rural environments, and the pressing necessity to bolster the momentum for ongoing income growth among farmers during the pursuit of agricultural and rural modernization, China ought to prioritize the innovation of eco-friendly agricultural development models, the establishment of a harmonized livable rural environment emphasizing both "quality" and "quantity", and the formation of a novel framework aimed at enhancing farmers' "income augmentation and prosperity”. These endeavors should collaboratively propel agricultural and rural modernization to a higher echelon.

Key words:agricultural and rural modernization; Chinese modernization; building up agricultural strength; beautiful and harmonious countryside; common prosperity

一、引 言

黨的二十大報告首次提出“建設宜居宜業和美鄉村”。2024年中央一號文件強調,繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷,以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。建設和美鄉村是全面推進鄉村振興的重要內容,也是推進農業農村現代化的迫切需要,涉及農村生產、生活、生態等多個領域[1]。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央堅持以大歷史觀看待“三農”問題,圍繞農業農村現代化發表了一系列重要論述,聚焦于轉變農業發展方式、改善農村基礎設施以及開展農村環境整治等方面,指引我國在和美鄉村建設領域取得了新的歷史性成就,不斷實踐探索一條自立自強的中國農業農村現代化道路。中國加快推進農業農村現代化,必須立足“大國小農”的基本國情,堅持道路自信,走具有中國特色的農業農村現代化之路[2]。然而,如何植入現代化生產要素、實現發展方式綠色轉型等,依然是農業農村現代化面臨的難點問題。本文站在全面推進和美鄉村建設的關鍵時間點,深刻闡釋農業農村現代化的鮮明特征,全景式展現其實踐成就,深入研判難點問題并精準突破,對于加快推進農業農村現代化進程、全面建成社會主義現代化強國具有重要理論和實踐指導意義。

圍繞農業農村現代化主題,學術界展開了較為廣泛的研究,主要集中在內涵、實踐歷程、重大成就等方面,而基于和美鄉村視域的農業農村現代化研究成果較為少見。第一,關于農業農村現代化的內涵。陸益龍[3]認為中國特色農業農村現代化道路是以糧食安全為核心、小農戶發展為主體,具有多樣性的自主發展道路。杜志雄[4]認為農業農村現代化是農業現代化和農村現代化的有機耦合,兩者相互促進、相互依賴。姜長云和李俊茹[5]認為農業農村現代化既是農業、農村和農民“三位一體”的現代化,更是推動農業農村高質量發展、提供高品質生活、實現高水平安全的良性互動。第二,關于農業農村現代化的實踐歷程。王兆華[6]從審視角度、重要性認識、推進方式和認知程度等方面梳理了黨對新時代農業農村現代化的認識,呈現較為明顯的漸進性和時代躍升性。孫賀和傅孝天[7]對農業現代化與農村現代化的演進歷程進行了系統梳理,并深入分析了其在“三農”工作中的核心地位及內在聯系。李浩然和馬萬利[8]對新中國成立以來中國共產黨農業農村現代化思想的演變展開研究,并將其劃分為農業合作化、農村改革、農業現代化、農業農村整體推進、農業農村全面現代化五個階段。第三,關于農業農村現代化的成效考察。辛嶺等[9]從農業結構、農業生產、農業經營、農村文化、鄉村治理、農村生態以及農民生活等層面構建農業農村現代化指標體系,通過定量測度發現農業農村現代化整體呈向好態勢。國務院發展研究中心農村經濟研究部課題組等[10]從農業現代化、農村現代化、底線任務三大層面構建農業農村現代化指標體系,用于衡量其實現程度,并依據該指標體系提出2035年和2050年農業農村現代化的目標任務。第四,關于農業農村現代化的實現路徑。彭超和劉合光[11]以政策改革為方向,從頂層設計、政策支持、財政支農、產業支持、國際合作和信息技術等方面探尋實現農業農村現代化的路徑。高強和曾恒源[12]則基于國際形勢與國內環境,為加快推進農業農村現代化進程,從農民增收、產業體系建設、科技創新、鄉村建設、城鄉融合發展等方面提出相應的戰略重點。

總體來看,現有文獻圍繞農業農村現代化開展了一定的探討,深化了對農業農村現代化理論精髓和重大成就的直觀認識,但仍存在較大的拓展空間。一是鮮有文獻以和美鄉村為視域,在深刻闡釋農業農村現代化鮮明特征的基礎上,結合量化分析方法展示農業農村現代化的實踐成就,未能實現理論與現實實踐相結合。二是當前研究較少有深入分析和美鄉村視域下農業農村現代化面臨的難點問題并找準其突破路徑的文獻。為深入貫徹落實黨的二十大精神,走穩走好農業農村現代化之路,本文主要開展以下三項工作:第一,在和美鄉村視域下概括中國農業農村現代化的鮮明特征,為加快推進農業農村現代化提供堅實的認知基礎。第二,遵循“讓事實說話,讓數據說話”的原則,基于和美鄉村建設的發展要求,通過量化分析真實立體地展現農業農村現代化的發展成就。第三,深入研判和美鄉村視域下農業農村現代化難點問題,旨在找準突破方向,為加快實現農業農村現代化、全面建成社會主義現代化強國提供決策參考。

二、和美鄉村視域下農業農村現代化的鮮明特征

在現代化建設新征程上,農業農村現代化是中國式現代化不可或缺的組成部分。中國共產黨始終將加快推進農業農村現代化擺在國家經濟建設的突出位置,開拓一條適合“大國小農”國情下的農業農村現代化之路,呈現鮮明的“中國特色”,是中國式現代化發展在農業和農村領域的具體展開和實踐。加快推進農業農村現代化,不僅有利于充分發掘農業農村潛力,促進農業高質高效、農村宜居宜業和農民富裕富足,還是新時代下建設和美鄉村的迫切需要,致力于在中國大地上實現農業強、農村美、農民富的目標。

(一)農業高質高效的現代化

1. “穩”字當頭:農業農村現代化是國家糧食安全的保障

作為擁有十四億多人口的發展中國家,保障糧食安全是推動中國農業農村現代化的底線任務[13]。習近平總書記一再強調推進國家糧食安全的重要性,提出了“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀。在農業農村現代化建設的道路上,我國高度重視種業振興,通過培育和推廣優質、高產、抗逆性強的新品種,提高農作物產量和質量,從源頭上保障國家糧食安全。此外,農業農村現代化還注重提升農產品供給能力,深入推進農業供給側結構性改革。實踐證明,農業農村現代化的推進不僅強化了糧食等重要農產品的供給平衡,夯實了糧食安全的根基,而且逐步走出了一條以糧食安全為底線任務、有效應對外部環境不確定性的現代化之路[14]。

2. “綠”字為底:農業農村現代化是農業綠色生產的現代化

打造農業綠色生產是中國農業農村現代化在生態建設中的基本底蘊,是習近平生態文明思想的生動實踐。農業農村現代化注重推動發展方式綠色轉型,通過抓好農業面源污染防治等,致力于加快建設人與自然和諧共生的綠色鄉村。黨的十八大以來,我國不斷筑牢農業農村現代化的綠色根基,始終把農業綠色生產作為建設美麗鄉村的核心內容來抓,聚焦實現農業生產與環境保護的良性循環,厚植鄉村生態底色,深刻彰顯了農業農村現代化是農業綠色生產的現代化。

(二)農村宜居宜業的現代化

1. “美”字增色:農業農村現代化是鄉村美麗宜居的現代化

鄉村美麗宜居是中國農業農村現代化的重要體現。要瞄準“農村基本具備現代生活條件”的目標,組織實施好鄉村建設行動。農業農村現代化的推進不僅能夠提高農村基礎設施的完備度,還可通過“廁所革命”、村容村貌提升等方面的人居環境改善,著力打造各具特色的現代版“富春山居圖”。特別是黨的十八大以來,我國高度重視農村基礎設施和人居環境的全面升級,持續夯實和美鄉村的根基,凸顯了鄉村美麗宜居是農業農村現代化的重要特征。

2. “文”字賦能:農業農村現代化是鄉村物質文明和精神文明相協調的現代化

推動鄉村物質文明和精神文明相協調是農業農村現代化在鄉風文明建設中的前進方向。農業農村現代化不僅要求家家“倉廩實衣食足”,還要求人人“知禮節明榮辱”。加快推進農業農村現代化既要“塑形”也要“鑄魂”,需要強大的經濟基礎和精神力量協同發揮作用[14]。一方面,要有推動基本公共服務下沉等物質文明建設的具體舉措;另一方面,也要有滿足農村居民文化生活等精神文明建設的娛樂活動。實踐證明,農業農村現代化充分激發了農村居民的精神動力,顯著提升了農村居民的德行修養,傳承創新了農村文化事業,走出一條鄉村物質文明和精神文明建設統籌規劃、齊頭并進的現代化道路。

(三)農民富裕富足的現代化

1. “富”字為本:農業農村現代化是農民共同富裕的現代化

實現農民共同富裕是農業農村現代化發展的核心目標之一[15]。促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。農業農村現代化的推進不僅能夠拓寬農民增收致富渠道,還可通過農業生產方式、品種和產品加工等方面的現代化改造,致力于增加農民經濟收益[16]。因此,追求農民富裕富足始終貫穿于農業農村現代化建設的全過程之中。特別是黨的十八大以來,黨中央對農業農村現代化的目標與方向更加明確,舉全國之力打贏脫貧攻堅戰,充分激發和釋放農村消費潛能,旨在秉持共建共享的理念扎實推進農民共同富裕的實現,凸顯了農民共同富裕是農業農村現代化的重要特征。

2. “融”字為要:農業農村現代化是城鄉融合發展的現代化

城鄉融合發展是加快推進農業農村現代化的重要舉措[12]。黨的十九大報告提出“建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化”(1)。城鄉融合發展作為農業農村現代化建設的重要內容,符合推進現代化建設的總基調,通過城鄉互動全方位激活農村發展的造血動力,重塑共同繁榮的新型城鄉關系。特別是新時代以來,黨中央聚焦解決城鄉發展不平衡、農業農村發展不充分等問題,積極探索以城帶鄉、以工促農的發展模式,暢通城鄉要素雙向流動[17]。同時,以縣域為載體全力打造城鄉聯動“新引擎”,不斷開創城鄉融合發展的現代化新局面。

三、和美鄉村視域下農業農村現代化的實踐成就

新時代以來,中國共產黨始終將加快推進農業農村現代化擺在國家經濟建設的突出位置,積極貫徹落實各項強農惠農政策,農業農村現代化建設成績斐然,開拓出一條適合中國“大國小農”國情下的農業農村現代化之路。本文從全國、區域、省際三個層面對和美鄉村視域下農業農村現代化所取得的重大成就進行量化分析,真實立體全面展現農業農村現代化實施效果的全部圖景。

(一)指標體系構建與研究方法

1. 指標體系的構建

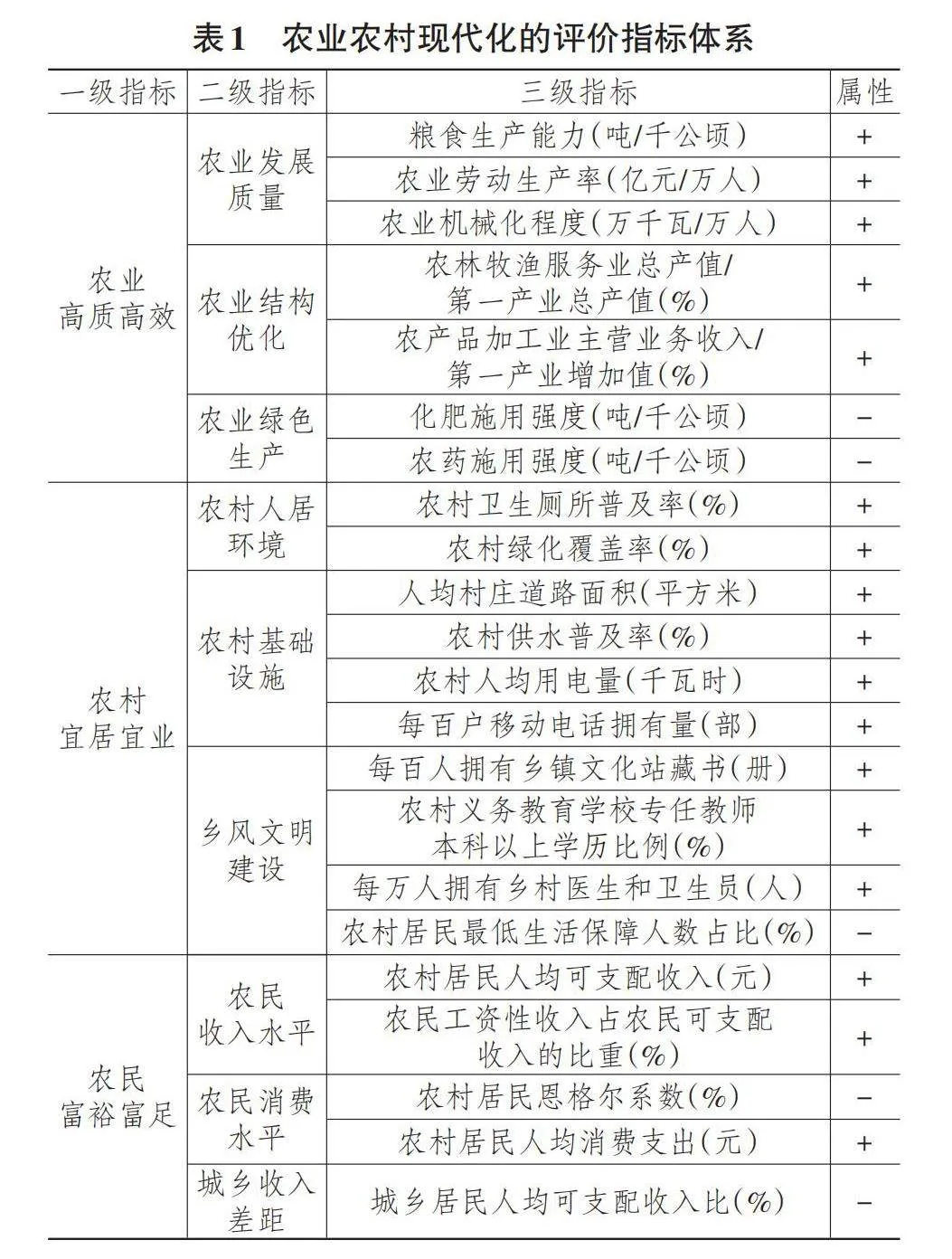

建設和美鄉村的目標是多層次的、重點任務是全方位的,涉及農村生產生活生態各個方面[1]。《“十四五”推進農業農村現代化規劃》中明確指出要堅持農業農村優先發展、堅持農民主體地位,通過加快補齊農業農村短板,促進農業高質高效、農村宜居宜業、農民富裕富足。可見,和美鄉村視域下的農業農村現代化更需要著力打造農業強、農村美、農民富。為此,本文遵循指標選取的全面性、科學性、可比性、代表性等原則,從農業高質高效、農村宜居宜業、農民富裕富足三個方面構建農業農村現代化的評價指標體系,具體見表1所示。

本文選取2012—2020年中國30個省份(不包含西藏和港澳臺地區)的部分指標年度數據。相關數據來源于《中國農村統計年鑒》《中國農產品加工業年鑒》《中國教育統計年鑒》《中國城鄉建設統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國社會統計年鑒》《中國科技統計年鑒》、國家統計局網站以及各省份的統計年鑒。對個別指標數據的缺失,采用插值法進行填補。

2. 研究方法

本文的研究方法主要包括熵值法、Kernel密度估計法以及Markov鏈等多種量化分析方法。其中,熵值法用以測度農業農村現代化水平,Kernel密度估計法和Markov鏈方法用以揭示農業農村現代化的演進趨勢。具體測算方法詳見陳明華等[18]的研究。

(二)重大成就的量化結果

1. 全國層面的考察

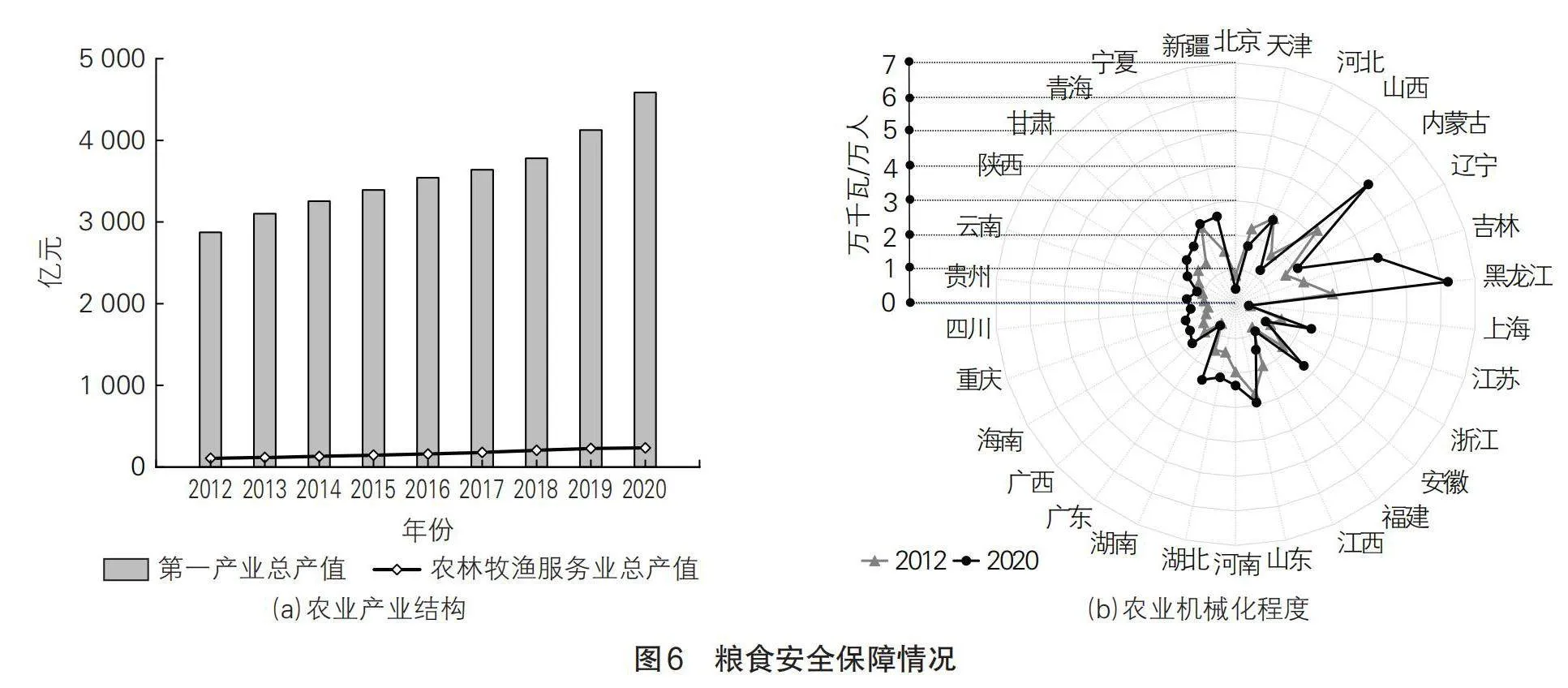

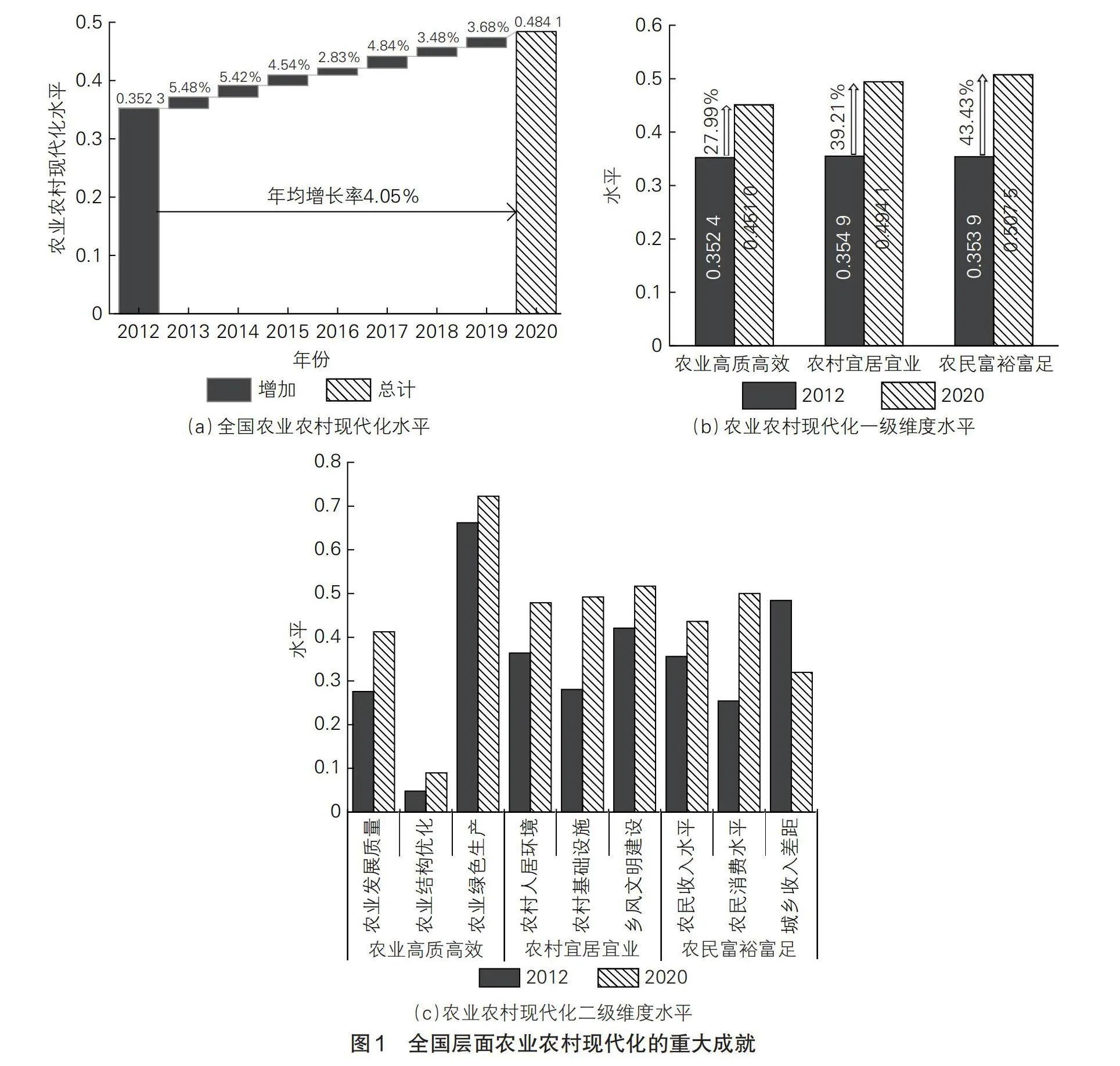

黨的十八大以來,中國多措并舉推進農業農村現代化,圍繞農業高質高效、農村宜居宜業、農民富裕富足等方面不斷加強“三農”領域改革與發展,農業農村現代化水平顯著提升。如圖1a所示,農業農村現代化水平由2012年的0.352 3上升至2020年的0.484 1,年均增長率為4.05%,和美鄉村視域下的農業農村現代化取得積極進展。具體而言,農業高質高效發展邁上新臺階,農村宜居宜業扎實推進,農民富裕富足穩步前進。

(1)堅持走“質量興農、綠色興農”之路,農業高質高效發展取得明顯成就。在和美鄉村視域下,黨中央致力于增強農業發展韌性,加快建設農業強國,在助推農業發展質量、優化農業產業結構、發展綠色優質農業等方面取得顯著成效。如圖1b所示,新時代以來,農業高質高效指數由2012年的0.352 4增長至2020年的0.451 0,年均增長率為3.13%。這說明我國在全面深化農業供給側結構性改革中進行了積極探索,實現了農業量的突破和質的躍升。從二級指標來看,農業發展質量持續攀升,農業結構深度優化,說明我國在農業生產方式和產品加工等方面實現了現代化改造,形成多產業聯動發展新優勢。農業綠色生產指數最高,說明我國在農業面源污染防治等方面取得積極進展。

(2)全力打造宜居宜業新農村,農民的獲得感、幸福感不斷增強。在和美鄉村視域下,我國全方位高標準推進村莊綠化、基礎設施提檔升級等綜合性項目,農村宜居宜業建設取得長足發展。如圖1b所示,農村宜居宜業指數由2012年的0.354 9增長至2020年的0.494 1,年均增長率為4.22%。從二級指標來看,農村基礎設施指數呈現大幅上升,年均增長率為7.28%,原因在于:國家加快推進水電路網等農村基礎設施擴面提質,著力補齊短板,優質高效促進新一輪基礎設施的改造升級。農村人居環境指數和鄉風文明建設指數上升幅度基本相同,年均增長率分別為3.49%、2.59%,這表明我國在農村改廁等人居環境治理方面實現較好的梯次推進,基本公共服務向村覆蓋、往戶延伸的發展態勢較好。

(3)持續加大強農惠農富農政策力度,“增收致富”新格局加快形成。在和美鄉村視域下,中國圍繞農民富裕富足持續發力,農村居民增收和消費不斷提質擴容,城鄉融合發展步伐明顯加快,農民富裕富足取得扎實新成效。如圖1b所示,農民富裕富足指數由2012年的0.353 9增長至2020年的0.507 5,年均增長率為4.61%。從二級指標來看,農民收入水平和消費水平指數均呈現上升趨勢,表明隨著各區域對“農民增收和農村消費轉型升級”問題愈加關注,通過發掘特色資源和塑造一批優質農產品品牌等舉措,農民收入和消費潛能得到充分激發與釋放。城鄉收入差距指數呈現下降趨勢,主要原因在于黨中央認真貫徹落實“全域規劃、一體發展”理念,引導和撬動資源要素加快向農村集聚,在打造城鄉一體化融合發展方面取得了一定成效。

2. 區域層面的考察

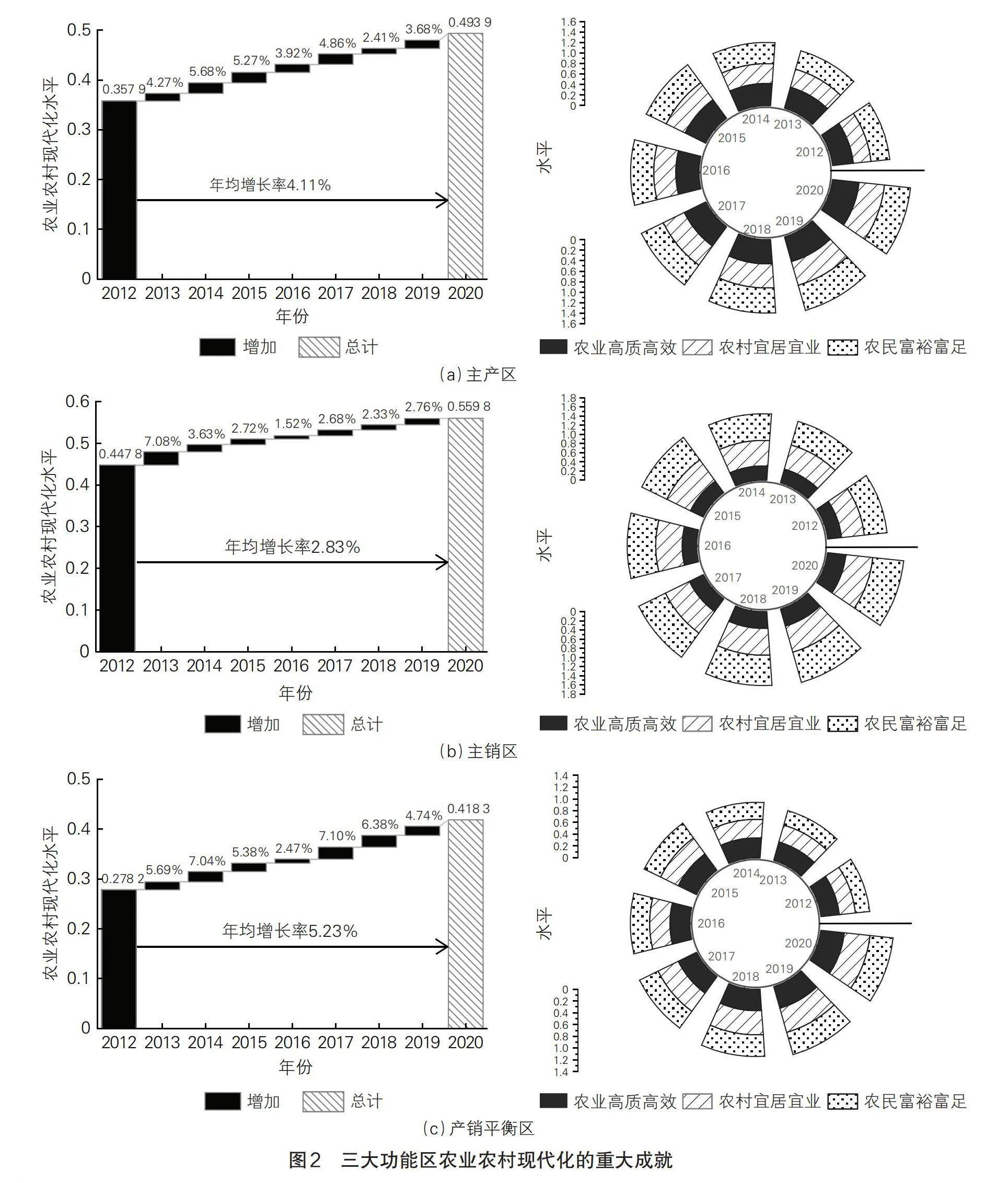

區域糧食穩產保供是保障國家糧食安全的關鍵環節。我國依據各省份的農業特色、資源要素稟賦以及糧食產銷狀況等特征劃分為糧食三大功能區,力求精準夯實糧食安全的根基。因此,本文從主產區、主銷區和產銷平衡區(2)展示農業農村現代化的重大成就,如圖2所示。

三大功能區農業農村現代化水平的走勢基本相同,均呈現向好發展態勢。其中,主產區農業農村現代化表現強勁的追趕態勢,農業農村現代化水平由2012年的0.357 9上升至2020年的0.493 9,年均增長率為4.11%。具體而言,主產區的農業高質高效發展指數略高于農村宜居宜業指數和農民富裕富足指數,這表明主產區始終將提升農業綜合生產能力作為首要任務,積極推行綠色有機的農業發展模式,致力于實現農業全產業鏈高效發展,為加快建設農業強國提供全方位支撐。農村宜居宜業指數增長速度最快,年均增長率高達4.63%,隨著強農惠農政策的有效落實,主產區的經濟效益持續改善,為農村基礎設施轉型升級和鄉風文明建設奠定了豐厚的物質基礎,農村宜居宜業建設取得顯著成效。

主銷區在農業農村現代化發展方面發揮領頭羊的作用。農業農村現代化水平由2012年的0.447 8上升至2020年的0.559 8,年均增長率為2.83%。具體而言,主銷區的農民富裕富足指數最高且增長速度最快,均值為0.616 5,年均增長率為2.63%。原因在于主銷區的省份主要位于沿海發達地區,經濟發展基礎雄厚且產業結構多元化,為當地居民創造了豐富的就業崗位,通過著力打造“共富單元”,加快推動了該地區農業農村現代化進程。農業高質高效指數最低且增長速度最慢,均值為0.340 8,年均增長率為1.25%。這意味著主銷區農業發展基礎較為薄弱,還需搶抓國家政策帶來的新機遇,切實穩定和提高糧食自給率。

產銷平衡區的農業農村現代化水平呈現“起點低、增速快”的特征。農業農村現代化水平由2012年的0.278 2上升至2020年的0.418 3,年均增長率為5.23%。具體而言,產銷平衡區的農村宜居宜業指數高于農業高質高效指數和農民富裕富足指數,這表明產銷平衡區在扎實推進農村人居環境整治、改善農村基礎設施和提高農村公共服務水平等方面成效明顯。農民富裕富足指數增長速度最快,充分體現了產銷平衡區對促進農民共同富裕的重視,通過打造城鄉聯動“新引擎”和拓寬農民增收致富渠道等,不斷開創農民富裕富足的新局面。

3. 省際層面的考察

在展現全國及區域農業農村現代化成就的基礎上,本文進一步使用kernel密度估計和Markov鏈分析方法,從省際層面全面剖析農業農村現代化的分布動態演進及長期轉移規律。

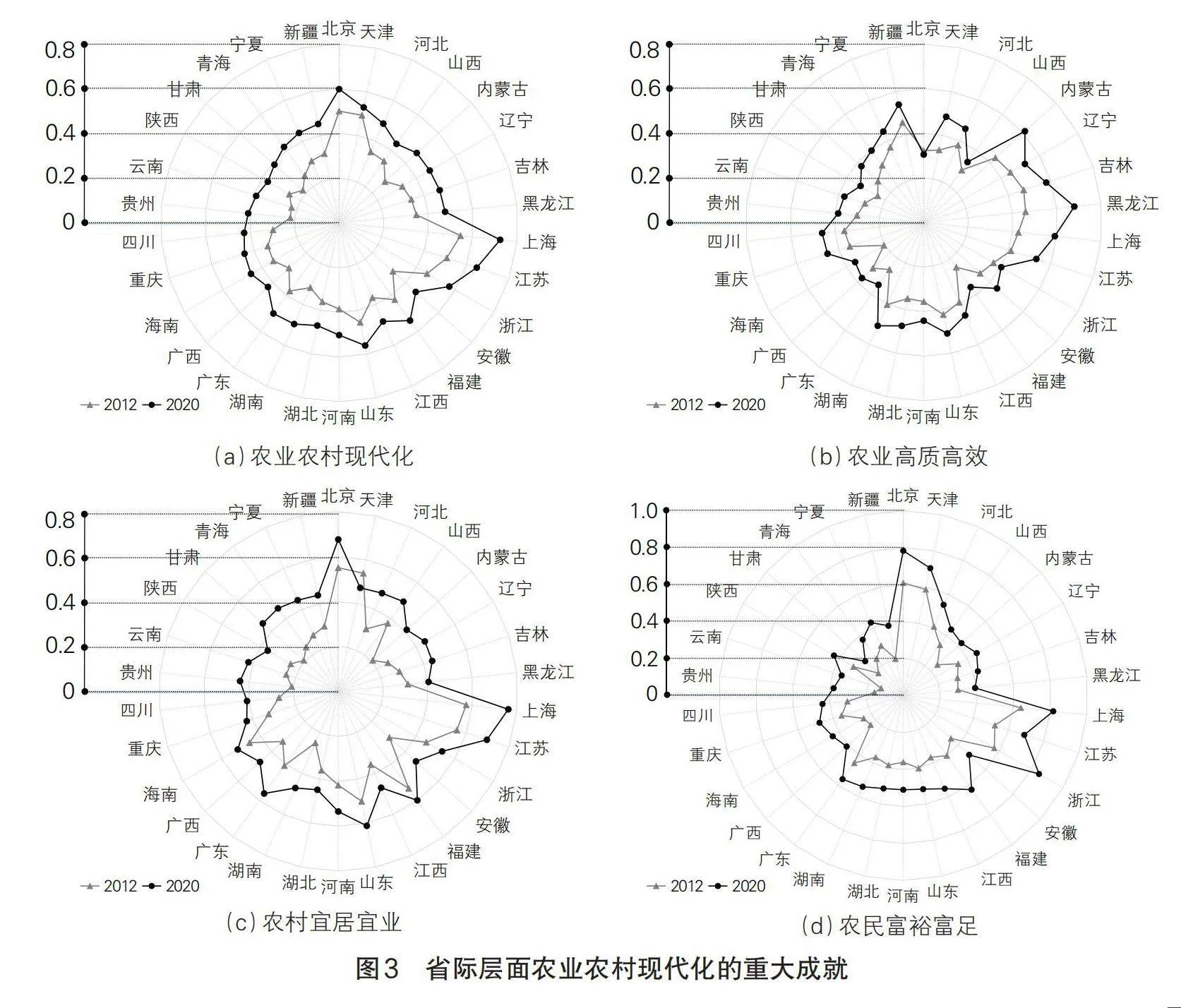

(1)省際農業農村現代化成就。如圖3a所示,各省份農業農村現代化水平顯著提升。2020年,農業農村現代化水平高于全國均值的省份有11個,排名前五的省份依次為上海、江蘇、北京、浙江和山東,這些省份均集中于東部地區,擁有良好的區位和經濟優勢,為農業農村現代化注入強勁動力。2012—2020年高于全國年均增長率的省份有15個,排名前五的省份依次為貴州、甘肅、云南、內蒙古和青海,這些省份均位于西部地區,受自然條件制約,鄉風文明建設和生態環境治理等方面處于弱勢地位,但隨著西部大開發戰略的深入推進,拓展了該地區農業農村現代化發展新空間。

如圖3b所示,從農業高質高效指數來看,各省份通過拓展農業的多功能性等為農業增效賦能聚力,農業高質高效指數大幅上升。2020年,排名前五的省份依次為黑龍江、內蒙古、上海、吉林和新疆,這些省份大多位于主產區,依靠糧食生產的比較優勢,為推進當地農業農村現代化進程夯實物質基礎。海南、黑龍江、天津、福建和內蒙古等省份的農業高質高效指數大幅攀升,在農業結構優化和綠色生產等方面成效卓著。如圖3c所示,從農村宜居宜業指數來看,各省份依靠強農惠農政策,基礎設施建設日趨完善,鄉風文明建設的覆蓋面不斷擴大,為農村宜居宜業建設增添活力。2020年,排名前五的省份依次為上海、江蘇、北京、山東和福建,這些省份大多位于主銷區,農村居民擁有高品質生活。甘肅、貴州、內蒙古、湖南和青海等省份以高于8%的年均增速實現跨越式發展,在改善基礎設施、拓展多元化鄉風文明建設等方面收效明顯。如圖3d所示,從農民富裕富足指數來看,2020年,浙江、上海、北京、天津和江蘇處于全國第一梯隊,這些省份主要位于主銷區,經濟發展實力決定了其在促進農民增收、釋放消費潛能和實現城鄉融合發展方面的優勢。云南、貴州、新疆、海南和廣西的農民富裕富足指數實現大幅度提速,為該地區農業農村現代化的推進發揮正向作用。

(2)分布形態及其演變趨勢。如圖4所示,本部分刻畫了黨的十八大以來農業農村現代化分布動態演進情況。從分布位置來看,分布曲線整體向右移動,意味著農業農村現代化水平的向好趨勢明顯。從分布延展性來看,農業農村現代化水平分布曲線向右拖尾,分布延展性呈拓寬趨勢,這表明農業農村現代化水平較高的省份與其他省份的差距正在進一步拉大。其主要原因在于:惠農政策的實施加快了農業農村現代化發展活力的釋放,特別是位于沿海地區的上海、江蘇等省份,依托于區位、資源等比較優勢,不斷拓寬農民增收致富的渠道、減輕農村面源污染等,已成為我國農業農村現代化發展的“領跑者”。從極化趨勢來看,農業農村現代化水平的分布由多極分化逐漸演變為單極,說明區域協調發展戰略的實施一定程度上促進了農業農村現代化水平的協同提升。

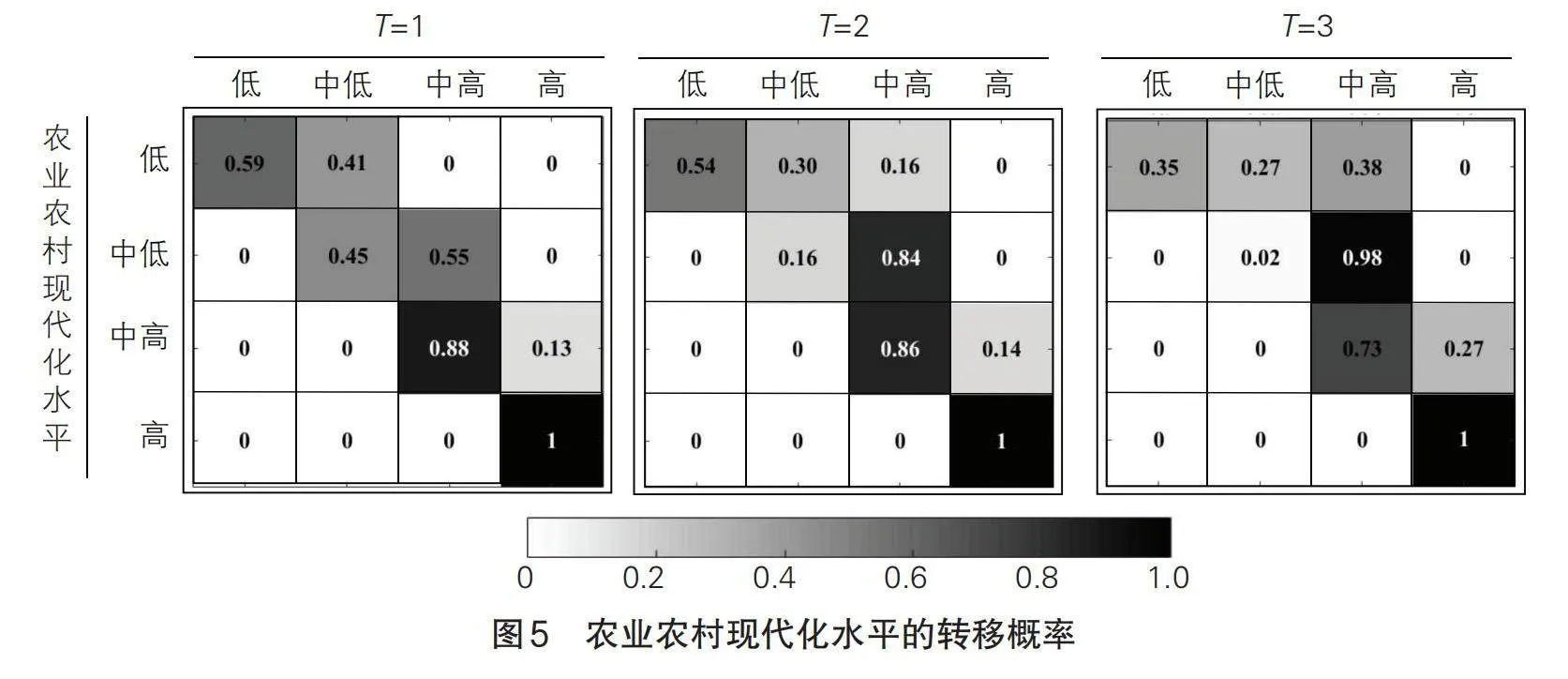

(3)轉移概率及其演進趨勢。Markov鏈分析方法能夠體現農業農村現代化水平的轉移方向和轉移概率。本部分參考劉華軍等[19]的研究,將農業農村現代化水平劃分為低、中低、中高、高四個等級并構建轉移概率矩陣,進而揭示黨的十八大以來農業農村現代化的重大成就,結果如圖5所示。當時間跨度為1~3年時,中國農業農村現代化水平均呈現向上轉移的趨勢,上三角的轉移概率明顯大于下三角的轉移概率。且隨著時間跨度的延長,除農業農村現代化為高水平外,對角線上的概率值不斷下降,向上轉移概率不斷提高,表明農業農村現代化步伐不斷加快。特別是在2年、3年的時間跨度下,部分低水平地區跨越式的等級躍遷更為明顯。此外,對角線上方的概率由T=1的0.41、0.55、0.13增加到T=3的0.65、0.98、0.27,表明農業農村現代化進入快速上升的通道,特別是農業農村現代化水平為中低的省份,向上一級轉變的概率高達98%。

四、和美鄉村視域下農業農村現代化存在的難點

依據實踐成就分析可知,黨的十八大以來,中國農業農村現代化取得舉世矚目的成就。但也應認識到農業農村現代化是一個復雜的階段化演進過程,并非一蹴而就,仍面臨農業生產經營質效偏低、農村宜居環境整治偏弱和農民持續增收動力亟待增強等諸多問題。

(一)農業生產經營質效偏低

目前,農業生產經營質效偏低依然是農業農村現代化發展進程中亟須解決的難題之一,主要涉及糧食安全保障有待鞏固、農業綠色發展有待加強。

1. 糧食安全保障有待鞏固

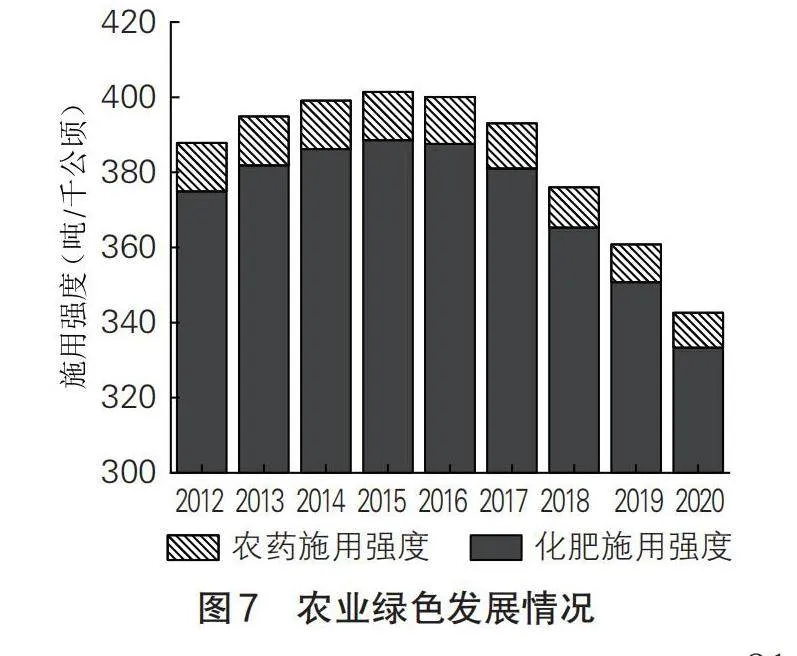

現階段,糧食產業化、融合化發展正在穩步推進,但仍面臨產業鏈條短、層次低和效益差等突出問題,與農業農村現代化的產業體系要求還存在一定的差距,糧食安全保障有待鞏固。具體來看,相較于第一產業總產值,2012—2020年農林牧漁服務業總產值處于較低水平,如圖6a所示。這意味著部分農村地區產業結構較為單一,農業的多功能發展模式相對滯后,“農業+”模式未得到有效推廣[20]。同時,我國農產品大部分仍處于初級加工階段,農產品附加值相對較低[21],例如,2020年全國農產品加工產值與農業總產值之比為2.4∶1,低于發達國家的3∶1~4∶1。此外,我國仍存在農業裝備與農業強國建設不匹配的矛盾。一方面,供給不平衡問題較為突出。特別是四川、重慶等地區主要以丘陵、山地為主,受地形和基礎設施等限制,農業機械化水平相對較低且缺乏足夠的適應性,導致地區間農業生產效率差距較大,如圖6b所示;另一方面,由于教育和培訓資源的不足,較多農民對新設備的了解和應用能力有限,制約著新時期的糧食安全。

2. 農業綠色發展有待加強

我國農業高產出背后的面源污染問題未得到根本改善,具體表現為化肥和農藥等化學品投放率居高不下,且治理能力較為欠缺,成為農業綠色發展最大的障礙。從圖7可以看出,2012—2020年化肥施用強度和農藥施用強度呈現先上升后下降趨勢,雖然近年來農業面源污染勢頭總體得到遏制,但化肥施用強度仍處于較高水平,如2020年化肥施用強度占比達97.29%。這說明我國在化肥施用等方面的有效治理能力依然欠缺,農業面源污染問題未得到根本扭轉,增強農業可持續發展任務仍十分艱巨。此外,由于較多農戶缺乏農業綠色生產相關的知識和教育,以及長期以來更重視經濟效益而忽視環境保護等原因,導致其生態保護意識淡薄,對改善農業面源污染造成一定的壓力。盡管近年來化肥、農藥持續減量,但由于面源污染治理投資大、見效慢,各地區之間難以建立有效的協同治理機制,在一定程度上制約著農業面源污染防治。

(二)農村宜居環境整治偏弱

農村宜居環境整治偏弱是制約農業農村現代化實現的關鍵,主要體現在農村生活基礎設施完備度較低、鄉風文明建設覆蓋面較窄等方面。

1. 農村生活基礎設施完備度較低

受自然條件限制和部分地區監管執行力度較弱等綜合因素影響,農村基礎設施仍存在覆蓋不全、水平較低等問題。相較于主銷區和產銷平衡區,主產區的農村基礎設施建設更顯不足(3),如圖8a所示。原因在于,主產區的資源投入主要集中在農業基礎設施建設方面,而對于數字化基礎設施、農村生活基礎設施等領域的投入相對不足。具體而言,一方面,部分偏遠農村“信息孤島”現象較為嚴重,數字硬件設備缺乏優質高效的應用場景和服務,給農村地區信息通信等方面的發展造成一定困擾。另一方面,部分農村地區的道路仍采用簡易鋪裝或未鋪裝路面,給農產品運輸和農民出行帶來不便,無法滿足農業農村現代化發展的要求。此外,農村基礎設施“重建輕管”現象較為突出,囿于資金落實不到位、管護意識淡薄等,導致其在使用過程中頻繁出現損壞和破壞狀況,難以得到有效的維修和管理。

2. 鄉風文明建設覆蓋面較窄

現階段,農村在教育、醫療和社會保障等諸多領域仍然存在供需銜接不精準、普惠化程度較低等短板弱項,鄉風文明建設覆蓋面較為狹窄。部分農村仍延續以經濟建設為中心的工作思路,教育、醫療和文化等公共服務短板明顯,對鄉村文明建設的重要性持忽視態度。具體來看,相較于主產區和主銷區,產銷平衡區的鄉風文明建設水平較低(4),如圖8b所示。主要原因在于:一方面,處于該區域的廣西、寧夏等省份的農村教育資源仍相對匱乏,依舊面臨學校“硬件弱、人才少”的問題;另一方面,該區域的部分農村仍面臨醫療服務體制機制運行不暢的問題,具體表現在鄉村醫生隊伍老化、衛生人員配備數量有限等方面。

(三)農民持續增收動力亟待增強

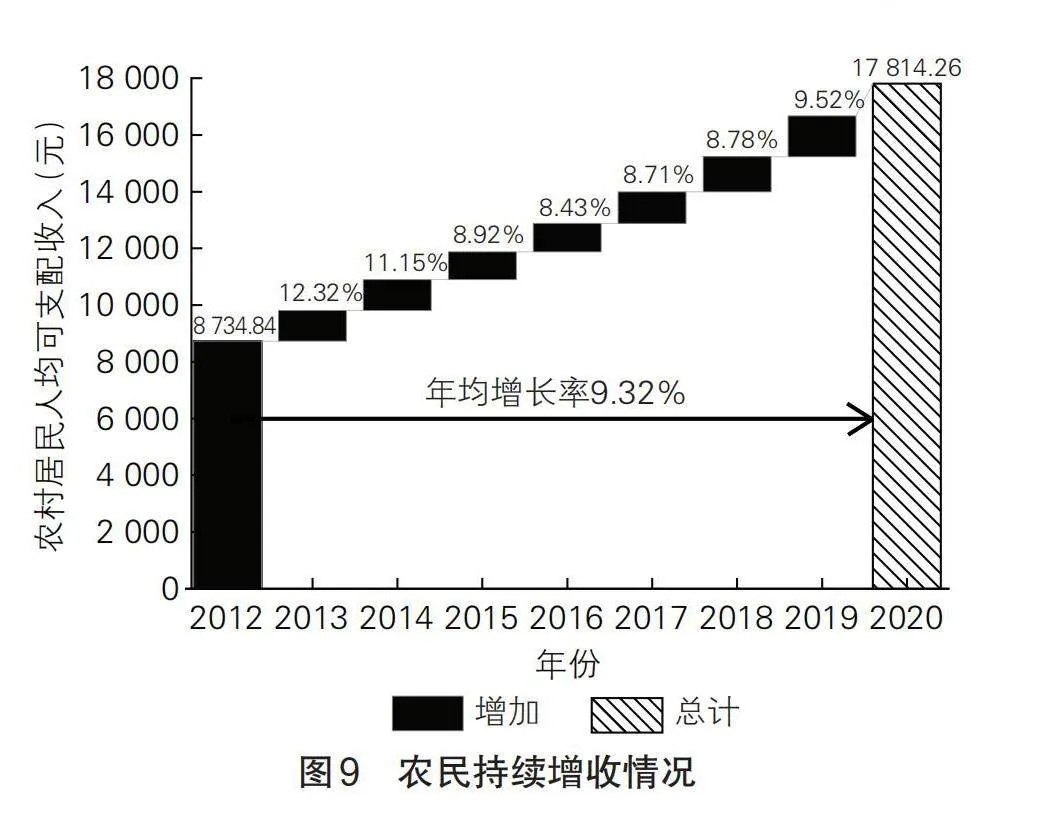

拓寬農民增收渠道是加快推進農業農村現代化的有力抓手。如圖9所示,農村居民人均可支配收入呈現波動上升趨勢,但整體水平仍然偏低。同時,2012—2016年,農村居民人均可支配收入的增長率呈現下降趨勢,2017—2020年增長率逐漸回升,說明現階段我國農民增收仍不穩定,亟須新的驅動力。主要原因在于:一是外出務工農民的就業崗位短期波動性較大且薪資水平偏低,影響了農民收入的持續性和穩定性。二是農村地區的產業結構相對單一,難以為農民提供多元化的就業渠道,無法有效帶動農民增收。三是由于大多數農民文化基礎相對薄弱,缺乏對新的經營理念和市場經濟競爭環境的認知,致使其在創業過程中易面臨經營管理等方面的困難,難以實現持續穩定的收益。此外,農村居民收入結構還存在不合理問題,雖然我國農民增收渠道不斷趨于多元化,但與城鎮居民相比,農村居民的工資性收入和財產性收入仍存在較大的上升空間,如2020年城鄉居民工資性收入比、財產性收入比分別高達1.48、4.31。

五、和美鄉村視域下農業農村現代化的路徑突破

和美鄉村建設對“三農”工作提出的要求,為加快推進農業農村現代化指明了方向。站在多點發力、扎實推進和美鄉村建設的關鍵時間點,我國需瞄準2035年農業農村現代化基本實現的目標,并結合農業農村現代化存在的難點問題,從創新農業綠色發展模式、建設農村宜居環境“質”“量”協同和打造農民“增收致富”新格局三個方面突破障礙,因地制宜、梯次推進農業農村現代化。

(一)創新農業綠色發展模式

1. 筑牢糧食和重要農產品有效供給底線

確保糧食和重要農產品的有效供給,提升糧食安全韌性。一是動態調整優化農產品供給結構。一方面,突出地域特色,做優做強精品農業。立足農村獨特的資源稟賦和產業基礎,加快構建特色鮮明、立體多維的農村產業新格局,培育“農業+”多業態發展態勢,做大做優做強特色產業集群。另一方面,加強農業全產業鏈建設,促進農村產業提質增效。通過農業產業鏈延伸和重組,實現農業縱向和橫向多元價值轉化,拓展農業增值增效空間。二是聚力突破農業裝備方面的技術壁壘,強化農業裝備的實用性。根據不同地區的地形和氣候等特點,應注重研發適應性強的農業裝備,提高農業裝備使用效率。

2. 持續推動農業綠色發展

助推農業綠色可持續發展的關鍵在于不斷轉變農業發展方式,加大農業面源污染防治。一是推進化肥農藥減量增效。實行合理施肥和精準施肥,減少養分的流失和滲漏。同時,減少農藥的施用量和施用頻次,并選擇對環境友好和低毒高效的農藥,以避免農藥殘留對環境和人類健康的危害。二是引導農民提升生態保護意識。一方面,著重打造高素質農民,加強對農民生態保護意識的普及和培養。另一方面,政府應制定并完善相應的扶持政策,鼓勵農民采用綠色生產方式,并通過提供財政補貼等,不斷增強農民的環保意識和責任感。

(二)建設農村宜居環境“質”“量”協同

1. 強化農村生活基礎設施建設

破解農村生活基礎設施短板問題,需要著重加強主產區農村生活基礎設施的投入。具體而言,一是推進農村信息化建設。持續提升農村網絡設施水平,積極搭建涉農信息化平臺,提高農民信息獲取效率,不斷為數字鄉村建設夯實基礎。二是完善農村公路網絡。加大農村交通基礎設施的投入,注重道路規劃與優化,提高農村交通網絡的連通性。同時,加強道路養護與管理工作,確保農村道路的良好使用狀況和安全性能。此外,解決“重建輕管”現象,積極推進管護機制改革創新,確保有制度、有隊伍、有資金,致力于形成一套高效的管護模式。

2. 加強鄉風文明建設

持續加強全域特別是產銷平衡區的鄉風文明建設,并朝著均等化、普惠化和優質化方向不斷發展。具體而言,一是多形式助推農村教育振興。一方面,積極推動更多優質教育資源向農村傾斜,改善學校基礎設施、培養高質量的師資隊伍,確保農村居民獲得公平和優質的教育服務。另一方面,立足農村教育特質,將鄉土文化和風俗融入農村教育中,致力于提升農村教育的現代化。二是完善優質高效的農村醫療衛生體系。優化農村醫療衛生機構的布局,強化和拓展縣域醫療衛生體系服務功能,積極推進優質醫療資源擴容下沉,不斷滿足農民多元化的醫療需求。

(三)打造農民“增收致富”新格局

拓寬農民增收致富渠道的關鍵在于:一是發展富民產業穩崗。挖掘和開發農村特有的民俗文化等資源,發展農村休閑、文化等產業,同時鼓勵生態旅游等產業的發展,通過做大做強農村產業來拓寬農民增收渠道。此外,支持農村電商發展,通過深入實施“數商興農”開拓農產品等銷售渠道,帶動更多的農民參與非農就業。二是切實支持農村創業增崗。打好“鄉情牌”,引導激勵本土人才返鄉創業,同時落實好資金支持、技術培訓等創業扶持政策,為返鄉創業人員提供全方位的支持。三是多渠道增加農民財產性收入。在提高農民工資性收入的基礎上,賦予農民充分的財產權益,提高財產收入占農民可支配收入的比重。

注 釋:

(1)習近平:《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》。

(2)糧食三大功能區分別為主產區、主銷區和產銷平衡區。主產區包括河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川13個省份。主銷區包括北京、天津、上海、浙江、福建、廣東、海南7個省份。產銷平衡區包括山西、廣西、重慶、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆10個省份。

(3)基于農業農村現代化指標體系二級維度農村基礎設施計算。

(4)基于農業農村現代化指標體系二級維度鄉風文明建設計算。

參考文獻:

[1]蔣輝,丁美華.和美鄉村建設的三重邏輯、戰略路徑與施策重點[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2023,43(12):144-152.

[2]郁建興,任杰.邁向精準治理:后小康時代中國農業農村的再出發[J].公共管理學報,2022,19(3):1-11.

[3]陸益龍.鄉村振興中的農業農村現代化問題[J].中國農業大學學報(社會科學版),2018,35(3):48-56.

[4]杜志雄.農業農村現代化:內涵辨析、問題挑戰與實現路徑[J].南京農業大學學報(社會科學版),2021,21(5):1-10

[5]姜長云,李俊茹.關于農業農村現代化內涵、外延的思考[J].學術界,2021(5):14-23.

[6]王兆華.新時代我國農業農村現代化再認識[J].農業經濟問題,2019(8):76-83.

[7]孫賀,傅孝天.農業農村現代化一體推進的政治經濟學邏輯[J].求是學刊,2021,48(1):81-89.

[8]李浩然,馬萬利.新中國成立以來中國共產黨農業農村現代化思想演變研究[J].江西社會科學,2022,42(2):49-58.

[9]辛嶺,劉衡,胡志全.我國農業農村現代化的區域差異及影響因素分析[J].經濟縱橫,2021(12):101-114.

[10]國務院發展研究中心農村經濟研究部課題組,葉興慶,程郁.新發展階段農業農村現代化的內涵特征和評價體系[J].改革,2021(9):1-15.

[11]彭超,劉合光.“十四五”時期的農業農村現代化:形勢、問題與對策[J].改革,2020(2):20-29.

[12]高強,曾恒源.“十四五”時期農業農村現代化的戰略重點與政策取向[J].中州學刊,2020(12):1-8.

[13]韓楊.中國糧食安全戰略的理論邏輯、歷史邏輯與實踐邏輯[J].改革,2022(1):43-56.

[14]姜長云,姜惠宸.論基本實現農業農村現代化目標任務的三個層次[J].東岳論叢,2021,42(7):130-140.

[15]卓成霞.中國式現代化與實現共同富裕:歷史耦合與實踐進路[J].求是學刊,2023,50(1):22-30.

[16]王建斌.新征程推進農業農村現代化研究[J].理論視野,2023(3):62-68.

[17]傅元海,劉啟仁,岳芳敏,等.廣東經濟學界“學習貫徹落實黨的二十大會議精神”筆談(二)[J].南方經濟,2023(1):15-27.

[18]陳明華,劉玉鑫,張曉萌,等.中國城市群民生發展水平測度及趨勢演進——基于城市DLI的經驗考察[J].中國軟科學,2019(1):45-61.

[19]劉華軍,石印,郭立祥,等.新時代的中國能源革命:歷程、成就與展望[J].管理世界,2022,38(7):6-24.

[20]唐華俊,吳永常,陳學淵.中國式農業農村現代化:演進特征、問題挑戰與政策建議[J].農業經濟問題,2023(4):4-13.

[21]洪銀興,楊玉珍.現代化新征程中農業發展范式的創新——兼論中國發展經濟學的創新研究[J].管理世界,2023,39(5):1-8.

[責任編輯:葉紅艷,陶繼華]