近15年來我國耕讀教育研究:熱點、趨勢與展望

[摘 要]耕讀教育是從我國傳統耕讀文化中發展演變來的一種教育理念和方式,能有效助推鄉村振興和涉農院校人才培養質量的提高。以CNKI收錄的近15年來關于耕讀教育的文獻為數據源,借助Citespace6.1.R6可視化分析軟件進行計量分析,發現耕讀教育研究經過了初步探索、穩步發展和迅速發展階段,總體呈穩步增長態勢。而且,研究主體間已形成初步合作網絡;研究主題寬泛,涉及耕讀文化、思想、人物等;研究熱點集中在耕讀文化觀念傳承和價值挖掘、耕讀教育價值探討和路徑探析、耕讀育人體系模式探討等方面;研究存在主體合作分散、內容同質化嚴重、方法單一等問題。未來研究應重視拓寬研究角度、深化研究內容,加強學科聯系、探索融合研究,整合研究團隊、搭建研究平臺,發揮涉農高校研究主體作用、共建高質量耕讀實踐育人體系。

[關鍵詞]耕讀教育;Citespace 文獻計量分析;研究熱點;涉農高校;趨勢與展望

[中圖分類號]G640 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-5843(2024)05-0031-09

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.05.005

“耕讀”是一個結合農業生產與文化學習的中國傳統概念,“耕”指從事農業生產勞動——耕田種地,“讀”指學習文化知識——修身立德。它強調在勞動的同時要注重知識教育,體現了知識與勞動并重的價值取向。耕讀文化是基于中國古代農業文明衍生發展而來的一種文化模式[1]。耕讀教育則是從我國傳統的耕讀文化中發展而來的一種教育理念和教育方式,是中華民族優秀的文化教育傳統[2]。它萌生于先秦,形成于宋代,成熟于明清,式微于20世紀末[3]。中共中央國務院2018年發布的《關于實施鄉村振興戰略的意見》指出,要切實保護好優秀的農耕文化,耕讀文化開始迎來復興。2021年、2022年、2023年的中央1號文件分別指出,要開展耕讀教育、完善耕讀教育體系、實施農耕文化傳承保護工程[4]。此外,國家有關部門相繼頒布了《關于加快推進鄉村人才振興的意見》《加強和改進涉農高校耕讀教育工作方案的通知》《關于加快新農科建設推進高等農林教育創新發展的意見》等,相關研究隨之如雨后春筍般地涌現。加強耕讀教育的研究對當代人才培養和鄉村振興有重大推動作用,尤其是對涉農院校而言,耕讀教育可以涵養學生知農愛農的情懷、提升學生強農興農的信念、激發學生從事農業創新的熱情、提升學生知行合一的能力[5]。

當前不少學者在耕讀教育研究領域已取得了較好的研究成果,如李青冬和朱成科對我國耕讀教育研究問題進行了述評,發現目前研究中存在著研究領域忽視教育、研究太過理論化及缺乏反思性研究等問題,同時提出未來研究應聚焦于教育學立場,并加強對理論與實踐相互推進的反思性研究[6]。付琦對2012—2022年間我國耕讀教育的研究現狀與未來發展等方面進行了綜述,指出耕讀教育研究整體呈增長趨勢,研究重點從概念內涵向實踐過渡并開始探索耕讀的育人價值,研究范圍覆蓋各層次學校,但存在輕視實踐的問題,未來應加強研究主體間的合作并增加實證研究等[7]。雖然學者們對耕讀教育研究及發展作出了很大貢獻,但仍存在一些不足之處。如:耕讀教育的研究內容同質化嚴重,缺乏教育層面的集中研究和內容的深入、創新;注重進行理論層面的探討,缺乏對實踐探索的研究;各主體間合作不夠緊密,未形成強有力的研究群體;缺少運用文獻計量等方法進行全面的綜述研究;等等。為了更好地梳理耕讀教育的研究進展、關鍵問題、研究熱點以及未來發展趨勢,筆者運用Citespace可視化計量分析軟件,對2008—2023年的研究成果進行分析,以期為后續研究者提供借鑒與啟示,為培養具有耕讀精神的農業新質生產力人才提供路徑選擇。

一、研究文獻來源與特征分析

(一)數據來源和研究方法

本研究的文獻數據來源于中國知網(CNKI)。以“耕讀”并含“教育”為主題詞進行檢索,時間跨度選擇“2008—2023”,來源選擇“全部期刊”,檢索限定為中文,最后獲得378條數據(檢索時間為2023年12月30日)。在剔除無作者、無關鍵詞及相關度不高的無效文獻后,最終獲得有效數據346條。

文獻計量借助Citespace6.1.R6分析工具進行,它是美國華裔學者陳超美教授應用Java語言開發的一款信息可視化軟件[8]。通過分析,構建起耕讀教育研究的作者合作網絡圖譜、主要機構合作網絡圖譜、關鍵詞共現圖譜、聚類圖譜及突現圖譜,以了解我國耕讀教育近15年來的研究脈絡、研究熱點及發展趨勢,進而揭示該領域研究存在的問題、預測未來研究的發展方向。

(二)文獻特征分析

1.發文量分析。通過發文量統計可以了解某一研究領域在特定時間范圍內的研究熱度,對于分析研究趨勢具有重要參考價值[9]。從筆者整理的耕讀教育領域2008—2023年的發文量(見表1)來看,耕讀教育的研究呈穩步增長態勢,大致可劃分為3個階段。(1)初步探索階段(2008—2016年)。這一階段研究的年發文量略有起伏,但總體趨勢較平穩。年平均發文量為6篇,總體發文量不高,說明該階段對耕讀教育的關注度較低,處于初步探索時期。其主要特點為:內容上以傳統耕讀文化為主,包括一些著名人物,如曾國藩、左宗棠、常燕生等人的耕讀思想,及部分民族地區的耕讀習俗與蘊藏在古村落、建筑中的耕讀文化等。(2)穩步發展階段(2017—2020年)。此階段發文量逐年增加,年平均發文量為14篇,表明學界對耕讀教育的關注度逐年提高。2017年,習近平總書記在黨的十九大報告中指出,必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重,實施鄉村振興戰略[10]。2018年中共中央國務院發布了《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》。同年,習近平總書記在全國教育大會上要求把勞動教育納入培養社會主義建設者和接班人的總體要求之中。2020年中共中央、國務院印發了《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》,就加強新時代大中小學勞動教育提出了指導意見。在這樣的時代背景下,越來越多的學者開展耕讀教育研究且主要集中在兩個方面:一是挖掘耕讀中的文化內涵、育人價值;二是如何加強耕讀與教育的鏈接,挖掘耕讀中蘊含的勞動意義,以促進人的全面發展。(3)迅速發展階段(2021—2023年)。這一時期的發文量呈直線上升且在2023年達到高潮,年平均發文量為79篇,說明該階段耕讀教育研究的熱度極高。2021年,教育部印發的《加強和改進涉農高校耕讀教育工作方案的通知》強調加強涉農高校耕讀教育研究,發揮耕讀教育的樹德、增智、強體、育美等綜合性育人功能。2022年,教育部辦公廳等4部門發布的《關于加快新農科建設推進高等農林教育創新發展的意見》指出,要加強和改進耕讀教育,加強“大國三農”“耕讀中國”“生態中國”等農林特色通識教育課程體系建設。此后,一大批涉農高校加入耕讀教育研究隊伍,研究內容在承接上一階段的基礎上增加了對耕讀教育體系、課程建設、耕讀在農林人才培養方面的價值以及耕讀教育的實踐路徑等方面的研究。

2.作者及合作圖譜分析。作者及合作圖譜可以直觀地了解研究領域高產作者及作者音合作情況。統計表明,李煦、劉穎、梁芳、陳芳是發文量前4名的作者,李煦發文最多,共有5篇,主要研究內容為耕讀背景下農科專業課程體系的建設。其次是劉穎,發文3篇,主要研究傳統耕讀文化中耕讀傳家思想及家風家訓的傳承。梁芳和陳芳均發文2篇,研究內容分別為耕讀教學模式和耕讀文化蘊含的人才培養模式。雖然李煦—梁芳、周偉—余忠浩—周亞星、李曉—周聰—劉建政—陳志軍等作者之間形成了合作網絡,但其他學者大多數都是孤立的節點,尚未形成具有高影響力的核心研究團隊。

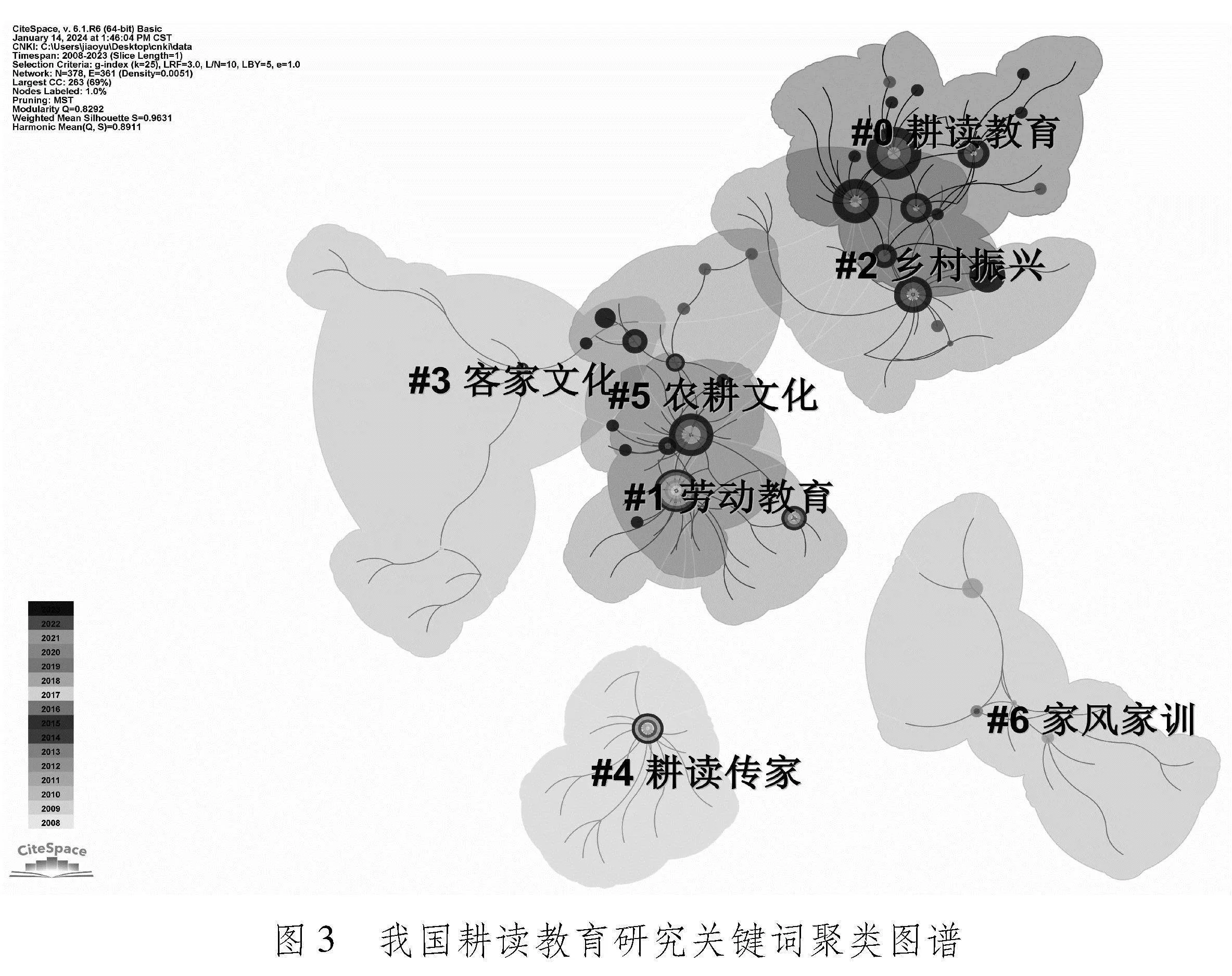

3.機構及合作圖譜分析。機構及合作圖譜展示的是發文作者所屬機構及其之間的合作情況。圖1顯示,有節點210個、連線54條,網絡密度為0.0025,說明該領域的研究機構間存在一定的合作關系,但整體合作密度較低,研究機構之間的合作不夠密切。對研究機構發文數量、發文年份的統計表明,發文量在3篇及以上的研究機構共14所(見表2)。從機構類型看,10所是高等農業院校,1所是高等院校的農學院,2所是職業院校,內容集中在耕讀課程構建、路徑實施、農林人才培養等方面;1所是黨校,內容集中在耕讀文化中家風家訓的挖掘與傳承上。從發文時間看,12所機構均在2020年之后發表研究成果,說明國家的耕讀教育政策是激發其進行研究的最主要因素。

二、研究熱點

(一)關鍵詞共現圖譜分析

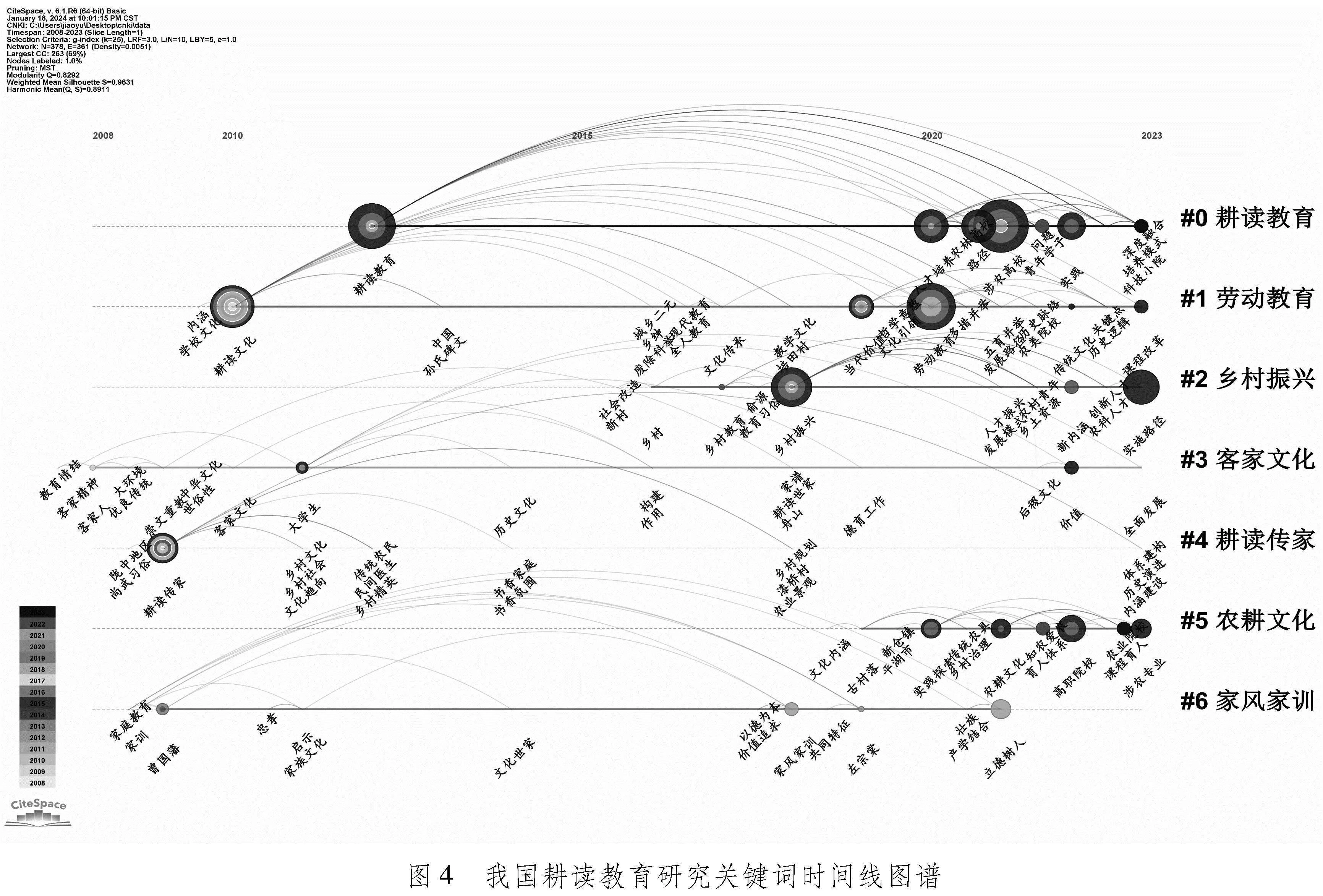

關鍵詞共現指兩個或多個關鍵詞在同一篇文章中出現,關鍵詞之間有一定的相關性。圖譜中每個節點代表一個關鍵詞,節點越大,則關鍵詞出現的頻次越多;節點間的連線呈現了關鍵詞的共現關系。當然,要更精確地確定研究熱點還要關注關鍵詞的中心性,中心性越強,說明此關鍵詞與其他關鍵詞共現的次數越多[11]。中心性大于等于0.1的節點為關鍵節點,中心性和頻次均高的關鍵詞一般為研究熱點[12]。因此,對研究領域的文獻數據進行關鍵詞共現圖譜分析可以更好地把握研究重點。分析時,時間范圍設置為2008—2023年,時間切片選擇“1”,剪裁方式選擇Pruning sliced networks和Minimum Spanning Tree,最終顯示378個節點、361條連線(見圖2)。對關鍵詞的頻次和中心性進行統計,得到表3和表4中的數據。

由表3、表4與圖2可知,頻次高且中心性大于等于0.1的關鍵詞為“耕讀文化”“耕讀教育”“耕讀傳家”“鄉村振興”“勞動教育”“人才培養”,說明耕讀教育研究領域研究的熱點主要集中在這些方面。從頻次看,“涉農高校”出現35次,“路徑”出現13次,說明涉農高校在耕讀教育路徑探究上的關注度較高;從中心性看,“當代價值”和“五育并舉”的中心性也大于等于0.1,說明耕讀的當代價值挖掘、耕讀與五育融合發展也是當下研究的重要方向。

(二)關鍵詞聚類圖譜

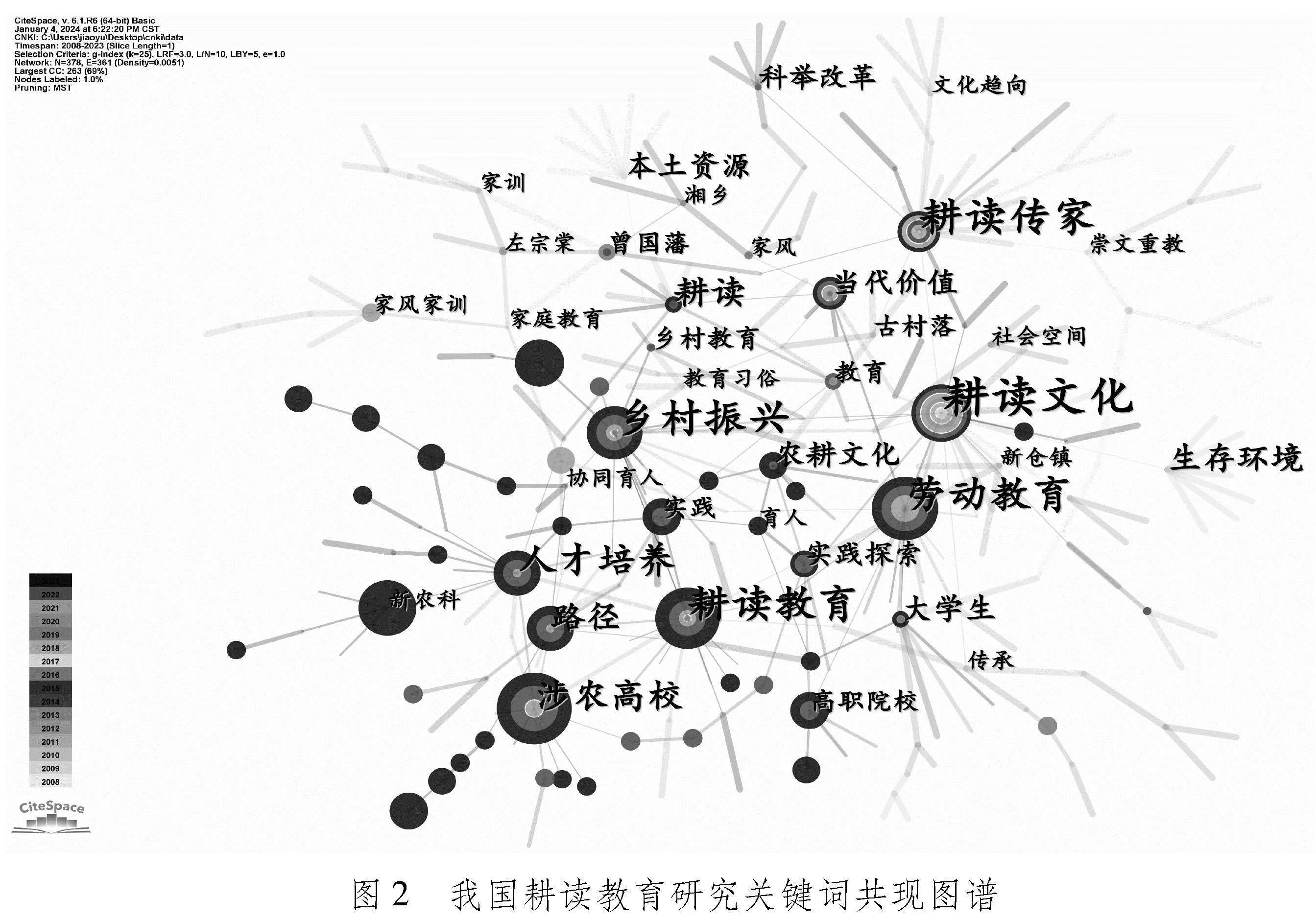

關鍵詞聚類圖譜是在關鍵詞共現的基礎上形成的。它是將相近關鍵詞進行總結,通過運算將共詞關系明顯的節點聚成一類,以此呈現研究的各個熱點子域。在圖譜中,模塊值(Q值)和平均輪廓值(S值)是衡量圖譜效果的兩個指標。Q值一般在[0,1)區間,Q>0.3就意味著劃分出來的結構是顯著的;S值在0.5以上一般認為聚類是合理的,超過0.7則更令人信服[13]。由圖3可知,圖譜中Q=0.8289,說明聚類結構是顯著的;S=0.9732,說明聚類結果是令人信服的。計算過程中共生成20個聚類,經篩選后保留前7個。僅通過聚類難以了解熱點子域背后更細致的內容,因此對聚類中包含的關鍵詞還進行了深入的分析(見表5)。

聚類0為“耕讀教育”,包含“涉農高校”“人才培養”“路徑”等關鍵詞。該聚類中,涉農高校是研究的主要主體及對象,包括3個方面的內容:一是涉農高校耕讀與思政課程的融合,如發揮耕讀教育中思想政治教育功能、耕讀融入思政課程的邏輯對策、“三融合”的耕讀教育體系等;二是涉農高校耕讀教育發展路徑研究,如耕讀教育涵養“三農”情懷的路徑研究、耕讀教育與專業課程融合的路徑研究等;三是耕讀文化育人價值和功能的挖掘,如耕讀文化的當代價值、以耕讀文化培養新時代新農人等。聚類1為“勞動教育”,包含“耕讀文化”“發展路徑”“城鄉二元”等關鍵詞,其內容一方面是耕讀與勞動教育關系的研究,如耕讀文化中的勞動價值傳承、耕讀結合的勞動課程設計等;另一方面是城鄉差異下不同勞動教學模式探索研究。聚類2是“鄉村振興”,包含“鄉村教育”“實施路徑”“鄉村”“涉農高校”等關鍵詞,主要內容一是鄉村振興背景下如何通過耕讀教育實現人才振興,鄉村發展;二是鄉村振興下涉農高校如何發揮耕讀育人功能,培養“一懂兩愛”的新時代農林人才。聚類3是“客家文化”,包含“客家人”“中華文化”等關鍵詞,研究內容主要為客家人耕讀傳家的文化歷史。聚類4是“耕讀傳家”,包括“鄉村文化”“傳統農民”“富民階層”等關鍵詞,主要研究內容是我國農業文明中耕讀傳家的思想、傳統小農社會耕讀傳家的價值意義、鄉村與富民階層耕讀傳家模式分析等。聚類5是“農耕文化”,包括“古村落”“育人體系”“鄉村振興戰略”等關鍵詞,研究內容一方面為鄉村振興戰略下農耕文化育人體系研究,另一方面是農耕文化對構建鄉村新文化生態的研究。聚類6是“家風家訓”,包含“家族文化”“左宗棠”等關鍵詞,主要研究內容為著名人物耕讀傳家思想、耕讀傳家的家風家訓的意義與傳承等。結合時間來看,近幾年的研究熱點主要集中在涉農高校、鄉村振興和人才培養等方面,尤其是涉農高校的耕讀教育研究受到了學者們的高度關注。

三、研究領域變化趨勢分析

(一)關鍵詞時間線圖譜分析

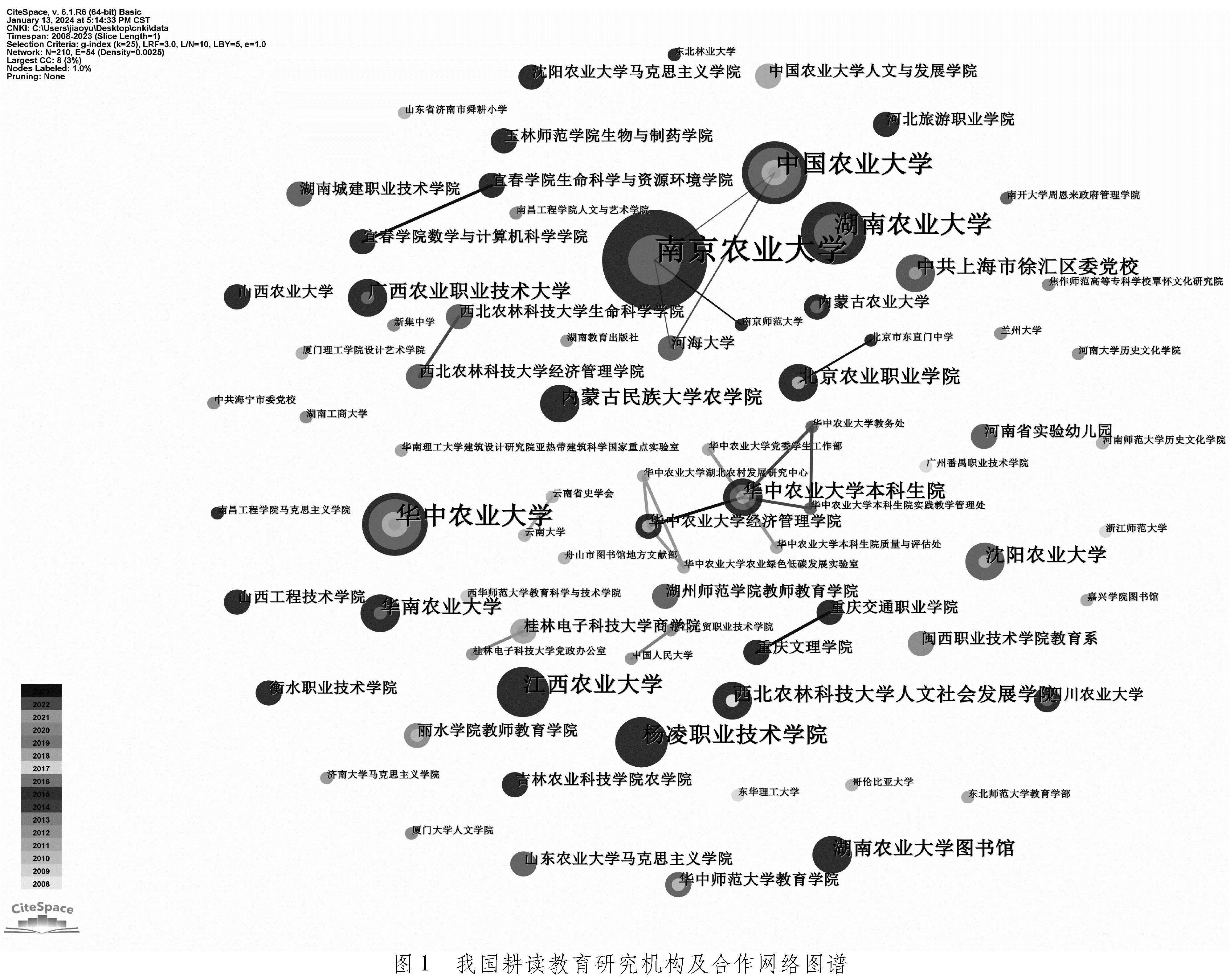

由圖4可知,耕讀教育研究的前7個聚類中,每一個研究的起步時間都不同,但在研究趨勢上存在部分相似之處。耕讀教育方面的研究最早出現在2012年,但在之后的幾年里都沒有學者進行研究,到2020年開始才又受到關注,之后一直保持熱度,研究成果也呈倍數級增長。勞動教育方面的研究最早出現在2010年,之后一直有學者關注這方面的研究,但一直呈平緩趨勢,2019年才開始受到重視。鄉村振興方面最早受到關注是在2016年,時間較晚,但之后一直持續受到關注,特別是國家鄉村振興戰略提出后,研究熱度升高,迅速成為研究熱點。對耕讀傳家的研究最早出現在2009年,研究趨勢呈波浪式前進,且成果分散,2012—2023年間,關鍵詞時間節點越來越遠,表明該方面的關注度走低。農耕文化在2008—2018年間沒有時間線,研究存在空白,自2019年研究成果集中出現,說明該方面的研究成為關注熱點。家風家訓研究最早出現在2009年,2009—2021年間有少量研究,而在2021—2023年間沒有時間線,說明該方面研究趨冷。總體上,耕讀傳家、家風家訓的研究起步較早且持續時間長,但研究成果大多為零星呈現,關注度不高;鄉村振興、勞動教育、農耕文化方面的研究雖然起步較晚,但關注度持續走高。

綜合上述分析可知,2008—2019年間,耕讀文化、家風家訓、家庭教育、耕讀人物、文化傳承等為前沿研究領域;2019—2023年間,路徑探索、育人模式、課程建設、鄉村振興、人才振興、農耕文化、涉農高校等成為前沿研究領域,研究成果爆發式增長,研究熱度極高。從整個發展歷程看,隨著國家政策的出臺,研究熱點的轉型也緊跟時代發展,反映出了當前耕讀教育研究所面臨的現實需要及未來發展戰略。

(二)關鍵詞突現圖譜分析

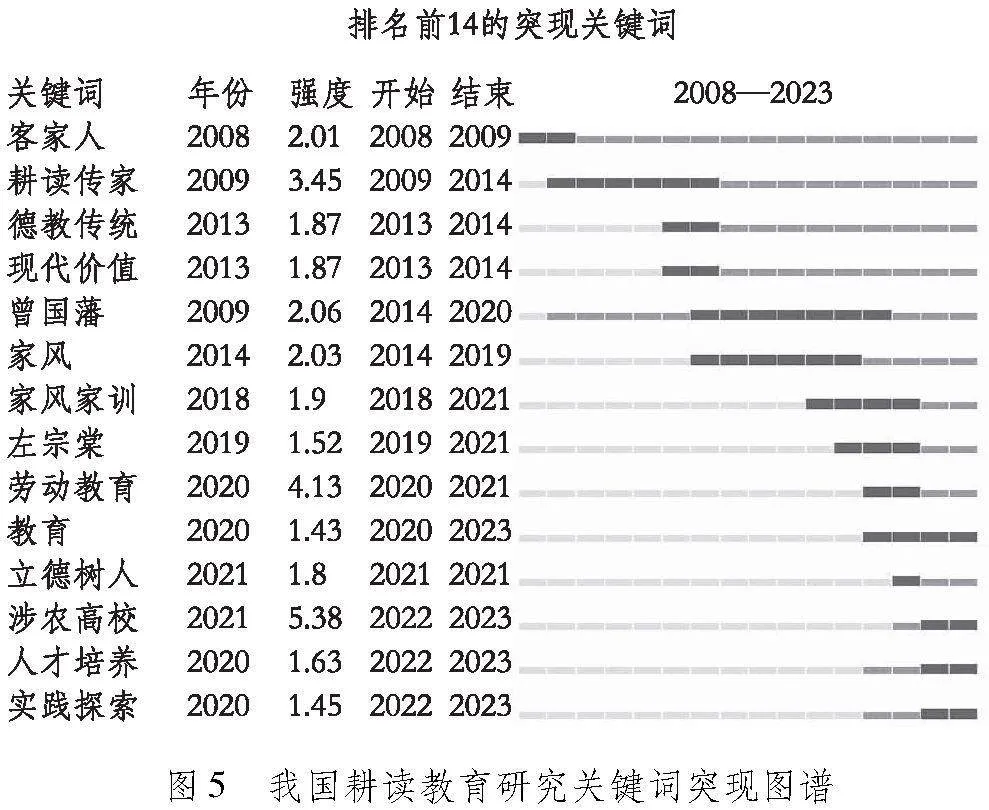

關鍵詞突現圖譜展示了研究領域內某一關鍵詞在某段時間范圍內的突現和持續時間,在研究發展趨勢分析和熱點挖掘上有重要參考價值。分析時,調整γ值為0.5,Minimum Duration值為1,其他參數默認不變,最終得到突現詞14個(見圖5)。從強度上看,“耕讀傳家”“勞動教育”“涉農高校”的突現強度超過3,強度較高。這說明涉農高校中耕讀教育研究一直是關注重點,耕讀傳家的思想文化傳統和耕讀與勞動教育的融合關系研究也是重要內容。從時間上看,研究發展分為兩個階段。第一階段(2008—2019年)主要關鍵詞為“客家人”“耕讀傳家”“家風家訓”“曾國藩”等,可知此階段研究內容主要為傳統耕讀文化的價值和耕讀思想,如著名人物曾國藩、左宗棠的耕讀傳家思想、客家耕讀傳統等。第二階段(2019—2020年)主要關鍵詞為“教育”“立德樹人”“涉農高校”“人才培養”“實踐探索”等,說明這3年來研究內容集中在涉農高校對耕讀教育的育人價值挖掘、育人體系建設等方面,如耕讀與高校思政課程、農林特色課程的融合、耕讀教育模式、耕讀基地的建設等。

四、研究結論與未來展望

(一)研究結論

自2008年來,我國耕讀教育研究取得了一定成果,尤其近幾年來,國家出臺了一系列關于鄉村振興、涉農高校開展耕讀教育和農林教育發展的相關政策文件,使耕讀教育的研究成果不斷增多。筆者研究發現:(1)從發文特征看,我國耕讀教育的研究文獻呈穩步增長態勢,2008年至2016年為初步探索階段,2017年至2020年為穩步發展階段,2021年至2023年為迅速發展階段。(2)從作者及發文機構看,研究作者之間雖形成了部分網絡合作關系,但大多是獨立研究,合作關系較為疏松,研究作者和機構都沒有形成強有力的研究群體。(3)從研究內容看,涉及的內容廣泛,包括傳統文化、耕讀傳家思想、著名耕讀人物、鄉村振興、勞動教育、人才培養、農耕文化、課程建設等,體現了研究者關注主題廣泛、涉及層面豐富的特點。(4)從研究熱點看,傳統耕讀文化、耕讀傳家觀念傳承、鄉村振興、耕讀教育和勞動關系探討及涉農高校耕讀教育路徑、耕讀教育當代價值挖掘是研究的重要方面。自2019年以來,國家耕讀教育有關政策的出臺,使得涉農高校中人才培養、耕讀課程建設以及耕讀教育路徑探究、當代價值挖掘成為研究的主要陣地。(5)從研究發展趨勢看,耕讀傳家、家風家訓的研究起步時間早,但后續研究不足,研究趨冷。鄉村振興、勞動教育、農耕文化的研究起步較晚,但后續一直受到關注,研究成果持續增加。

(二)未來研究展望

總體而言,耕讀教育研究雖然取得了一定的研究成果,但存在著研究方法較為單一、研究機構與作者合作不緊密、研究內容同質化傾向明顯等問題。結合本文研究和當代現實需求提出未來展望。

1.拓展研究角度、深化研究內容。研究內容雖然涉及了“耕讀文化”“耕讀育人”等方面,但多數集中在概念解讀、價值挖掘、路徑探析等方面,且大多數停留在理論層面的探討,未能提出可供推廣的具體措施。未來研究中需要進一步拓寬研究角度、深化研究內容。(1)在研究角度上,一是要關注不同地區、不同社會群體的耕讀教育實踐和效果,探索耕讀教育對不同年齡段、不同性別、不同背景的受教育者的影響,爭取探索出一套幼兒園—小學—初中—高中—大學相互銜接的耕讀教育體系。二是涉農高校要加強對耕讀教育實踐平臺的研究,探究耕讀如何更好地與課程設置、教材編制、師資培訓深度融合,推進涉農高校、農林專業學生既耕且讀,真正使學生在學習理論知識的同時走進林田湖草,將論文寫在祖國的大地上。三是結合數字教育,推動耕讀與信息技術相融合,探究如何利用網絡平臺和資源打造在線課程,如何線上線下相結合,研發高效的混合式課程等。(2)在內容上,不能僅僅停留在寬泛的路徑探究、價值挖掘上,應進一步細化研究內容。如在耕讀教育課程體系的研究上結合專業課程,研究如何將耕讀與必修課程相融合、如何與五育并舉相融合,結合德智體美勞的特點,細化“耕讀教育+”的課程體系,從課程目標、課程性質、課程內容、課程評價等具體方面著手進行研究。同時,深化對耕讀教育師資培養的研究。如專兼互補的雙師型教師隊伍該如何打造,如何更好地制定落實教師的培訓機制、選拔機制、考核機制、獎評機制等。

2.加強學科聯系、探索融合研究。當前研究方法多是傳統的文獻內容分析、文獻綜述和案例分析,缺乏實證研究和實驗驗證,在未來研究中應探索并引入更多元的研究方法,探索多學科不同研究方法的融合。一方面可以增加實證研究,如田野調查、問卷調查、實驗研究等以增強研究的實證性和可靠性。另一方面為了更全面地理解耕讀教育,進行跨學科研究。耕讀教育涉及農業、教育、心理等多個領域,因此可以借鑒相關學科的理論體系和方法進行深入研究,如通過建立跨學科的教師團隊進行學術研究、教學研討、合作開發跨學科研究方法等方式實現不同學科之間的交叉融合,從多學科角度進行耕讀研究。這既豐富了新型農業人才的培養方式,又實現了研究方法上的創新。此外,還可以進行跟蹤研究,探索耕讀對個體及社會發展的長期影響;引入比較研究,通過跨地域耕讀文化的比較研究,了解不同背景下耕讀教育的異同,為政策制定和落實提供指導。

3.整合研究團隊、搭建研究平臺。在研究作者和機構方面的合作網絡松散,難以形成核心研究團體,這既不利于研究的長遠發展,也難以產出高質量的研究成果。在未來研究中必須整合研究團隊和平臺,加強各個研究機構之間的合作,共享研究資源與研究成果。一方面要建立跨學科的合作研究團隊,整合教育學、社會學等不同領域的專業知識過硬的人才;另一方面要建立共享資源平臺,方便研究人員和機構之間的數據共享、合作和交流。例如,建立專門的在線平臺,提供數據共享、合作研究、論文出版等服務,促進作者和機構之間的緊密合作。此外,涉農高校作為未來研究中的主力軍,應借助自身的資源優勢建立農林專屬合作研究網絡,如涉農高校之間或涉農高校與其他高校、研究機構、農村教育組織共同建立研究平臺,聯合申報研究項目,共同組織學術會議和研討會,以提高耕讀教育研究的深度和廣度,推動相關理論和實踐的發展和應用。

4.發揮涉農高校研究主體作用、共建耕讀實踐育人體系。耕讀教育研究主體多樣,包含幼兒園、小學、中學、職業院校、涉農高校、綜合院校及黨校等,但自2017年以來,其他研究主體數量趨少,涉農高校的主體地位越來越突出。一方面是國家政策的影響,國家有關部門頒布的相關政策都強調要發揮涉農高校在推進人才振興、鄉村振興、耕讀教育和農林高質量發展中的重要作用。此外,習近平總書記在給全國涉農高校書記校長和專家代表的回信中也強調要發揮涉農高校的地位,以強農興農為己任,拿出更多科技成果,培養更多知農愛農的新型人才[14]。另一方面,涉農高校本身在耕讀發展和鄉村振興中占有絕對優勢地位。涉農高校具有豐富的農業科技、農村經濟管理等領域的專業優勢,具有農業科技創新方面的科研支撐,因此發揮涉農高校在推動鄉村振興、人才振興和耕讀教育中的主體地位,有利于推動我國耕讀教育研究的長遠發展。通過涉農高校的相互合作,建立耕讀育人體系,能更好地促進學術研究與實踐經驗的有機結合。如農科院校根據不同專業的特點,按照實際、實用、實效原則建立常規型、示范型、董事會型實踐基地,并通過結合具體原則和設立評價監控機制,使實踐性育人平臺規范運行[15]。這種融合了理論和實踐的教育實踐體系有助于培養具有創新思維和實際能力的農業專業人才。同時,也有助于提升涉農高校在農業領域的整體影響力,通過與農業產業深度融合,這些高校能夠更好地為社會提供高質量的農業科技服務,推動農業領域的可持續發展。

參考文獻:

[1]王亞晶.“博雅浙學”融入區域高校思政育人體系建設策略研究[J].現代教育科學,2021(02): 82-87.

[2]許曉輝.涉農高校耕讀教育的現實意蘊及路徑探究[J].高等農業教育,2021(05): 3-9.

[3]袁同凱,馮朝亮.從耕讀教育變遷看鄉村教育的“位育”之道[J].原生態民族文化學刊,2022(3): 123-134,156.

[4]盧會翔,劉義兵.守正與創新:耕讀教育的歷史演進與回歸[J].教育學術月刊, 2023(05): 54-60,88.

[5]徐闊.助力鄉村振興的耕讀教育:內涵理解、價值探討及路徑構想[J].內蒙古農業大學學報(社會科學版), 2022(1): 10-14.

[6]李東青,朱成科.我國耕讀教育問題研究述評[J].教育科學論壇,2023(25): 75-80.

[7]付琦.我國耕讀教育研究綜述——基于CiteSpace知識圖譜分析[J].山東農業工程學院學報,2023(07): 123-128.

[8][13]陳悅,陳超美,劉則淵, 等.CiteSpace知識圖譜的方法論功能[J].科學學研究, 2015(02): 242-253.

[9]王曉軍, 趙文平.21世紀以來我國職業教育教材研究熱點主題及演進趨勢——基于CiteSpace的知識圖譜可視化分析[J].中國職業技術教育, 2023(17): 71-81.

[10]筱蕾.鄉村振興戰略:新時代做好“三農”工作的總抓手[J].黨史博覽,2019(06): 2, 65.

[11]Chen C.CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006(03): 359-377.

[12]任恒.近25年來國內社會智庫研究進展與趨勢——基于CiteSpace的信息可視化分析[J].西南民族大學學報(人文社會科學版), 2021(3): 232-240.

[14]習近平回信寄語全國涉農高校廣大師生:以立德樹人為根本、以強農興農為己任[J].農村工作通訊,2019(18): 2.

[15]郭慶海,劉延明,趙明憲.農科類實踐教學基地建設及其運行的研究[J].吉林教育科學, 2000(11): 43-47.

Research on Farming and Reading Education in the Past 15 Years of China: Hot Spots, Trends and Prospects

——Bibliometric Analysis Based on Citespace

Abstract: Farming and reading education is an educational concept and method that has evolved from Chinas traditional farming and reading culture, which can boost the development of rural revitalization and the cultivation of talents in agriculture-related universities. This article uses literature on farming and reading education collected by CNKI in the past 15 years as the data source, and uses Citespace 6.1.R6 visualization analysis software for quantitative analysis and content analysis. It is found that the research has gone through the stages of preliminary exploration, steady development and rapid development, with the overall trend of steady growth and the formation of a preliminary cooperation network among the research subjects; the themes of the research are wide-ranging, involving the farming and reading culture ,ideas and characters, etc; the hot spots of the research are concentrated in the inheritance of the concepts of farming and reading culture ,the excavation of the value, the exploration of the value of farming and reading education and the analysis of the paths, exploration of the system and model of cultivation and education. The research suffers from fragmented cooperation among subjects, severe content homogenization, and a single methodology. In the future, we should broaden the research angle, deepen the research content, strengthen disciplinary linkages, explore the integration research, integrate the research team and build research platform, play the main position of agriculture-related universities, and build a farming and reading practical education system.

Key words:farming and reading education;Citespace bibliometric analysis; research hotspots; agriculture-related colleges; trends and prospects