基于易經地理思想的國家空間治理結構頂層設計

摘 要: 以國土空間治理能力現代化助推高質量發展,是保障中華民族偉大復興、推進中國式現代化的必然要求。本文在繼承和發展易經地理思想的基礎上,構建了“太極空間治理結構模型”,確定山海關為“東亞太極點”。中國國家空間治理結構的頂層設計,應圍繞“山海關”而層層展開。在中央核心區,按照“東亞陸海中心+陸地屏障+海洋屏障”的環首都治理結構,將北京擴容至山海關,河北省擴容至大興安嶺中央主峰,天津直轄市擴容至渤海海峽。在四方支撐區,各布局1個直轄市(上海、重慶、天驕、威虎),并增設云北省,扼控各方向的關鍵節點。在外圍屏障區,增設澎湖、昆侖2大直轄市和樓蘭、北庭2大特別行政區,形成最有利于中國長治久安的邊疆治理結構。

關鍵詞: 易經地理思想;國家空間治理結構頂層設計;中國省級行政區劃調整

中圖分類號: F 207; D 63; B 21

文獻標志碼: A

The Top-level Design of National Spatial Governance StructureBased on the Geographical Thought of the Book of Changes

Abstract: The modernization of national space governance capability, is an indispensable part of Chinese path to modernization. On the basis of inheriting and developing the geographical thought of the Book of Changes, the ‘Taiji spatial governance structure model’ was constructed, and the Shanhai Pass was identified as the ‘Taiji point’ in East Asia. The top-level design of national spatial governance structure of China should be carried out layer by layer around the Shanhai Pass. In the central core area (Huangliao Plain), according to the governance structure of ‘East Asia geographic center + land barrier + sea barrier’, the capital Beijing will be expanded to Shanhai Pass, Hebei Province (restored to Zhili Province) will be expanded to the central peak of the Great Khingan Mountains, and Tianjin Municipality will be expanded to the Bohai Strait. In the four supporting areas (Jiangdong Plain, Sichuan Basin, Loess Plateau, Longjiang Plain), each of which should be located in a municipality directly under the Central Government (Shanghai, Chongqing, Tianjiao, and Weihu) to control the key nodes in all directions, as well as Yunbei Province added in Sichuan Basin, forming a round guard for the capital Beijing. In the peripheral barrier areas (Lingnan region, Kunlun basin), Penghu Municipality will be added to control the Taiwan Strait, and Kunlun Municipality and 2 Special Administrative Regions (Loulan, Beiting) will be added to eliminate potential safety hazards in the northwest, forming a border governance structure that is most conducive to China’s long-term stability.

Key words: the geographical thought of the Book of Changes; the top-level design of national spatial governance structure of China; provincial administrative division adjustment of China

0 引言

面對“世界百年未有之大變局”,面對“中華民族偉大復興”的偉業,中國正面臨著前所未有的機遇和挑戰,有一系列影響深遠的重大戰略問題需要我們做出正確的決策。如共同富裕與區域協同發展、產業升級與科技創新、國家統一與大國博弈等。“中國管理學派”理應對解決這些問題作出自己的貢獻。

所有的戰略決策問題,概括起來無非三類:時間問題(天時)、空間問題(地利)和人間問題(人和)。對于一個國家來說,空間治理結構的設計和優化,乃是最基礎、最重要的發展戰略問題之一,是國家治理體系的重要組成部分。我國遼闊的陸地和海洋國土,是全面建設社會主義現代化國家的空間載體。以國土空間治理能力現代化助推高質量發展,是保障中華民族偉大復興、推進中國式現代化的必然要求。其中,省級行政區劃作為國家空間治理結構的頂層設計,又是最核心、最關鍵的部分。

中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明,其間中國的行政區劃經歷了漫長的歷史演化[1,2]和反復的治理探索[3,4],總體上是比較合理的[5]。而且,納入中央政府治理時間越久的地區,區劃設計的合理性和穩定性也越高。但不可否認的是,由于中國幅員遼闊、民族眾多、自然稟賦懸殊、歷史文化多樣、發展水平不一,確有某些省區的行政區劃安排不太符合“國家治理體系和治理能力現代化”的要求。例如,“胡煥庸線”[6,7]以西的大半國土,沒有一個直轄市、國家中心城市和萬億GDP城市,經濟發展的帶動力不足;粵港澳大灣區三方的結構失衡,港澳體量太小,與省級政區的建制極不相稱;內蒙古自治區的管轄空間過長,而黑龍江省大興安嶺地區政治經濟文化中心加格達奇卻在內蒙古呼倫貝爾市境內[8];新疆維吾爾自治區的管轄空間過大,且存在國家安全隱患[9,10],等等。故亟須進行省級行政區劃調整,解決這些歷史遺留問題[11]。

對于上述問題,中國最高決策層極為關注。2014年2月26日,習近平總書記在考察北京時指出:“建設和管理好首都,是國家治理體系和治理能力現代化的重要內容。”[12]2014年11月27日,時任國務院總理李克強在國家博物館參觀時,給現場的專家學者拋出一個重大課題:“胡煥庸線怎么破?”[13]2017年4月1日,中共中央、國務院決定設立河北雄安新區,疏解北京非首都功能,被稱為“千年大計、國家大事”[14]。2019年12月1日,中共中央、國務院印發了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》[15],擬建設“長三角生態綠色一體化發展示范區”解決上海市的生態空間不足問題。2021年9月5日和6日,中共中央、國務院連續印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》[16]和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》[17],2023年8月29日國務院又發布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》[18],擬通過粵澳、粵港合作來拓展港澳的發展空間。但由于缺乏系統深入的研究成果支持,這些政策措施還不足以解決所有的問題,形成一個統籌全局的“一攬子”解決方案。

事實上,現有研究成果對省級行政區劃調整的方向已取得原則性共識,沒有太大爭議。即“以優化地區布局和強化經濟全方位輻射為基本思路,以增加省級行政區劃數量、劃小省級行政區劃規模為中心,以增設直轄市、發揮中心城市的輻射帶動功能為重點”[11]。“大國特征決定了城鎮化空間格局不應偏于一隅,應當適度均衡發展,多中心布局。……最高等級中心城市的最大輻射半徑不超過1200 km”[19]。但在增加多少省級政區、增設哪些直轄市等具體問題上,則眾說紛紜,莫衷一是[20-22],無法對國家的區劃決策提供有效支持。而且,盲目增加省級政區數量,會引發社會矛盾、增加行政成本、降低行政效率,并不足取[23,24]。

有鑒于此,本文將繼承和發展中國傳統地理學思想,探討構建一個“太極空間治理結構模型”,將中國領土按“核心-支撐-外衛”3大圈層分成黃遼平原、黃土高原、四川盆地、江東平原、龍江平原、昆侖盆地、嶺南地區7大戰略板塊,并逐一進行空間結構診斷與優化分析,完善國家空間戰略布局的頂層設計(即省級行政區劃),確保中國的永續發展和長治久安。

1 基于易經地理思想的“太極-八卦”空間治理結構模型

1.1 易經地理思想

易經與地理的關系,可謂密不可分。《易經·系辭》曰:“易與天地準,故能彌綸天地之道。仰以觀于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。”“古者包羲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文,與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”這不但是“地理”一詞的最早出處,而且充分說明易經的誕生離不開對地理現象的觀察與抽象,易經的內容當然也反映和概括了地理規律。

在西方現代地理學于1920年代傳入我國之前的數千年間,中國自有一套地理學的科學思維方式和學術系統,它以《易經》為理論基礎,來指導人們選擇、布局和建造周圍的環境,從而達到“天人合一”“天人相助”“致中和,天地位焉,萬物育焉”的境地[25]。故也可稱之為“易經地理學”[26,27]。

中國傳統地理學,不僅在微觀層面的住宅、村鎮、城市建設上取得了豐碩的成果,形成了“理氣”“形勢”等理論流派,留下了一大批經得起時間考驗的古宅(如北京故宮和陜西黃帝陵)、古村(如浙江諸葛八卦村和安徽南溪古寨)、古城(如北京元大都和伊犁特克斯八卦城);而且,在宏觀層面的國家空間治理上也頗多建樹,自秦朝推行“郡縣制”以來就一直在進行行政區劃的實踐探索,逐步形成了“山川形便”(自然約束)、“犬牙相制”(政治制衡)、“肥瘠搭配”(經濟互補)等行之有效的空間治理法則[28,29],留下了全球唯一的文明未曾間斷的大一統國家。只要本著“不語怪力亂神”的科學嚴謹態度,去掉其中的虛玄迷信成分,其思想精華仍然值得我們繼承和發展。

1.2 國家空間治理結構的“太極-八卦”模型

《五經要義》曰:“王者受命創始,建國立都,必居中土。所以總天地之和,據陰陽之正,均統四方,以制萬國者也。”[30]這與易經“易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉兇,吉兇生大業”的思想法則(如圖1)高度契合。

也就是說,確定國家的地理中心(即“中土”或“太極”),并據此定都,統籌兼顧國土版圖的陰陽兩部(即“兩儀”,如海洋/陸地、水資源/光熱資源),乃是國家空間治理的頭等大事。在此基礎上,再將國土版圖的陰陽兩部進一步劃分為既相互依存又相對獨立的“四方”“八面”戰略區,并為每一個區域配置一個次級治理中心,形成“太極(總和天地)+兩儀(據正陰陽)+四象(均統四方)+八卦(以制萬國)”的結構框架,才能達成均衡和諧的國家空間治理秩序。這就是國家空間治理的“太極-八卦”結構模型。

其中,“太極含兩儀”是一個不可分割的整體(即“含三為一”的太極陰陽魚),落實在空間劃分上就是國家的中央核心區(或曰“太極區”);在中央核心區周圍,必須有一層圓滿的四方支撐區(或曰“四象區”)環繞拱衛,否則國家中樞就很容易受到外力的沖擊,嚴重缺乏安全感;最理想的狀態,是在四方支撐區之外還有一層八面玲瓏的外圍戰略屏障區(或曰“八卦區”),使國家在每個方向上都擁有足夠的安全縱深,但實際上很少有國家能做到這一點,哪怕在任何一個方向上得以向外拓展都彌足珍貴。因此,我們用變量X∈[0,8]來代表外圍屏障區的數量,便得到國家空間戰略布局的一般模型,即“中央核心區(1)+四方支撐區(4)+外圍屏障區(X)”的3級圈層結構。這也是后面我們進行國家空間治理結構診斷與優化分析的基本邏輯框架。

1.2.1 中央核心區(“太極區”)

從治理現實來說,中央核心區就是首都(政治中心)所在的人文地理區域。以易理觀之,中央核心區就是地理“太極點”(地理中心)所在的自然地理區域。最理想的情況,當然是政治中心與地理中心合二為一,一國之首都正好建設在其地理“太極點”上。因此,確定地理“太極點”就成為識別和劃分中央核心區的關鍵。

所謂太極,就是陰陽未分、陰陽平衡的狀態。太極與陰陽是“含三為一”的整體,太極分則為陰陽,陰陽合則為太極。因此,地理“太極點”就是地理空間上的陰陽相合(平衡)點。要找到地理“太極點”,就首先要確定地理空間的“陰陽”屬性。

《春秋轂梁傳·僖公廿八年》曰:“水北為陽,山南為陽。”[31]許慎《說文解字》曰:“陰,暗也;水之南,山之北也。”[32]最直觀的理解,是古人根據日光向背將土地分成陰陽兩類,向日為陽,背日為陰。我國位于北半球,山之南與水之北向陽,故山南水北為陽,反之為陰[33]。但深究起來,“水北向陽、水南背陰”的說法略顯牽強。較小水體(山溝溪流)的兩岸差別,可由兩岸山體的日光向背來解釋。而較大水體(江河湖泊)的兩岸,都是相對平緩的丘陵平原,并不存在向陽與背陰的顯著差別。在北半球,距離太陽更近的南岸反而比北岸更溫暖(如南橘北枳的淮河兩岸)。

更深刻的道理是,水是生命之源,陽光只有與水結合才能孕育出生命,進化出生態系統。雖然整個太陽系都受陽光普照,但迄今為止,只在有水的地球上發現了生命。后天八卦圖以坎離(水火)2卦,取代先天八卦圖的乾坤(天地)之位,道理就在于此。天上(乾卦)的生命主宰力量,就是太陽(離卦);地面(坤卦)的生命主宰力量,就是水(坎卦)。二者缺一不可,只有在陽光作用下足夠溫暖的液態和氣態水(合稱“水汽”),才具有孕育生命的生機和活力。水一旦凝結成冰(固態水),就意味著溫度降到了零攝氏度以下,環境就不太適合生存了。因此,土地質量由濕度(水分)和溫度(陽光)共同決定,既濕潤又溫暖的地方更適合人類居住,故為陽地,反之為陰地。宜居地為陽,不宜居地為陰。

在北半球的東部,山的南面在春夏季迎接東南風送來的海洋水汽,比北面更濕潤,具有雨熱同季、更適合農業生產的特點,在秋冬季又能避寒冷的西北風,比北面更適合防寒保暖;水的北岸在春夏季被東南風吹送的水汽滋潤,比南岸更涼爽宜人,在秋冬季又被西北風將水汽南吹,不如南岸陰冷寒濕。而在北半球的西部,太陽光照條件仍然是南面向陽、北面背陰,但水汽條件略有不同,在大西洋暖流的作用下歐洲的西面比東面更濕潤宜居。到了南半球,太陽光照條件完全顛倒過來,變成北面向陽、南面背陰,洋流分布也更為復雜,“山南水北為陽,山北水南為陰”的結論就不成立了。到了北極和南極地區,太陽光照條件最弱,無論山南山北、水南水北都是冰天雪地的陰地。

可見,在日地關系既定的情況下,決定地面環境宜居與否的最關鍵的氣象因素是“風向”和“水汽”,故古人又將傳統地理學稱為“風水”。其中,“風向”由天上的太陽決定,太陽對地球的照射不均形成地球上的溫帶分布和大氣環流[34];“水汽”循環由地球自身的表面結構決定,水汽從地球表面的海洋中產生,然后隨風漂流,直至遇到山脈阻擋變成降水,匯聚成河流,回歸大海。因此,山脈和海洋是決定風水循環運動的最主要的地表結構。例如,在行星風系作用下,北緯30°附近形成了從北非到西亞的大面積連續干旱地帶,但青藏高原的出現及其與太平洋、印度洋水汽的相互作用,造就了中國南方最宜居的“煙雨江南”[35]。正因為如此,中國的第一部地理著作才被命名為《山海經》。其中,山脈(凸出向陽之高地)為陽,海洋(凹陷積水之洼地)為陰,這是地理結構中最大的陰陽。進一步細分,則陸地的地面(山丘平原)為陽,水面(河流湖泊)為陰;對于北半球東部的地面來說,則山南水北為陽,山北水南為陰。以此類推。

確定地理空間的“陰陽”屬性之后,尋找地理空間結構的“陰陽相合點”就相對簡單了。山海(或山水)相接之處,即是“陰陽相合點”。而最大的“陰陽相合點”,就是“太極點”。若一國只有唯一的山海相接處,則該點即為“太極點”;若有多個山海相接處,則體量最大的一處即為“太極點”;若多個山海相接處的體量相當,則位置最佳的一處即為“太極點”。若為無海岸線的內陸國,則以體量和區位條件最佳的山水相接處為“太極點”。

找到“太極點”之后,那么“太極點”所在的相對獨立區域(通常按水系流域劃分),就是中央核心區(“太極區”)了。按照“太極含陰陽”的要求,中央核心區的劃設應兼顧國家版圖的陰陽兩部。以中國為例,作為一個陸海兩棲大國,中央核心區既要包括內陸部分,也要包括沿海部分。

1.2.2 四方支撐區(“四象區”)

如前所述,四方支撐區是正常國家的必要配置。連這個基本結構都無法滿足的國家,就容易受外力影響,很難真正做到獨立自主,掌握自己的命運。

1.2.3 外圍屏障區(“八卦區”)

如前所述,外圍屏障區并非所有國家所必備,只有地域足夠廣闊、生態多樣性足夠豐富的大國才具備。在所有8個方向上都擁有外圍屏障區的國家,更是少之又少。如果一國外圍屏障區的體量過大,跨越的自然地理區過多,距離中央核心區過遠,就屬于過度擴張,維持成本較高,也不利于長治久安。一旦國力衰微,就很容易崩解。

2 關于中國空間治理結構的總體分析

2.1 亞洲和中國的地理“太極點”

從國家空間治理結構的“太極-八卦”模型可知,確定一個國家的地理“太極點”,乃是分析和設計其空間治理結構的關鍵。

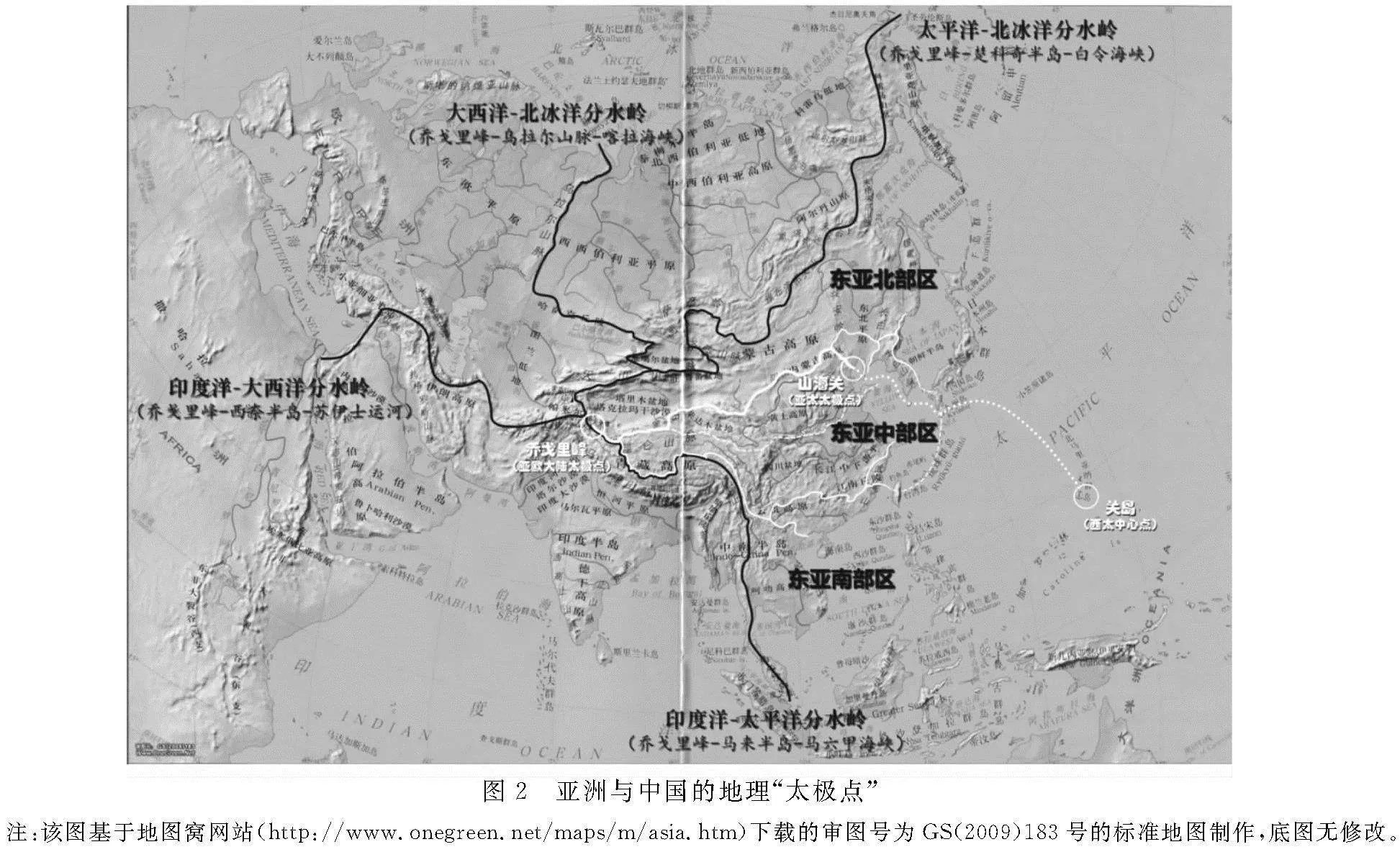

如圖2所示,由大昆侖山系(包括昆侖山脈、喀喇昆侖山脈、喜馬拉雅山脈、興都庫什山脈、天山山脈)匯合而成的帕米爾高原,是亞歐大陸的高原之心,被譽為“萬山之祖”“萬水之源”[36]。其中,作為眾山匯聚點的喀喇昆侖山脈主峰喬戈里峰(世界第二高峰),就是亞歐大陸(及亞洲)的地理“太極點”。

以喬戈里峰為中心,大昆侖山系向東北、東南、西部、北部4個方向延伸入海,形成亞歐大陸的4大地理分界線:一是從喬戈里峰至白令海峽的東北亞分界線,包括“喀喇昆侖山-天山-阿爾泰山-杭愛山-肯特山-外興安嶺-楚科奇半島”,是太平洋水系和北冰洋水系的分水嶺;二是從喬戈里峰至馬六甲海峽的東南亞分界線,包括“喀喇昆侖山-岡底斯山-念青唐古拉山-唐古拉山-他念他翁山-怒山-馬來半島”,是太平洋水系和印度洋水系的分水嶺;三是從喬戈里峰至蘇伊士運河的歐亞南分界線,包括“喀喇昆侖山-興都庫什山-厄爾布爾士山-托羅斯山-戈蘭高地-西奈半島”,是印度洋水系和里海-大西洋水系的分水嶺;四是從喬戈里峰至喀拉海峽的歐亞北分界線,包括“喀喇昆侖山-天山-塔爾哈巴臺山-哈薩克丘陵-烏拉爾山脈”,是北冰洋水系和里海-大西洋水系的分水嶺。

其中,東北亞分界線與東南亞分界線之間的西太平洋水系區,就構成地理上的“大東亞”地區,而中國就是大東亞的主體。

如圖2中的白色曲線所示,在東亞和中國的內部,也橫亙著3條東西向地理分界線:一是黃河-渤海水系與塔里木河-黑河-黑龍江-日本海水系的分水嶺,包括“喀喇昆侖山-昆侖山-祁連山-雅布賴山-陰山-燕山-大興安嶺-長白山”山脈,末端分支眾多,最近入海點在山海關,最遠入海點在朝鮮半島(太白山脈);二是長江-東海水系與黃河-渤海水系的分水嶺,包括“喀喇昆侖山-昆侖山-巴顏喀拉山-岷山-秦嶺-山東半島”,末端無顯著分支;三是長江-東海水系與瀾滄江-南海水系的分水嶺,包括“喀喇昆侖山-岡底斯山-唐古拉山-云嶺-苗嶺-南嶺-武夷山”山脈,末端分支眾多,最近入海點在防城港(十萬大山),最遠入海點在舟山群島。它們被風水地理學派稱為中國的三條“干龍”(北龍、中龍、南龍),而“干龍”旁側又生“支龍”(如“北龍”還有遼東半島、圖們江口等分支,“南龍”還有臺灣海峽、瓊州海峽、長山山脈等分支),構成了綿延不絕的龍脈[37]。

東亞“中龍”(喬戈里峰-山東半島)中部的秦嶺,傳統上也被視為“天下之中”(秦嶺之北稱“關中”、秦嶺之南稱“漢中”、秦嶺之東稱“中原”,而三者接合部的洛陽盆地,更是被某些朝代官方認定為“天下之中”[38,39])。但“中龍”最大的缺陷是秦嶺與山東半島之間被黃泛區隔斷,且山勢驟降,虎頭蛇尾。而“南龍”(喬戈里峰-舟山群島)的山勢太弱,位置也太偏南。比較而言,山勢連綿雄偉、位置也較中正的“北龍”(喬戈里峰-山海關)才是東亞“主龍”(如圖2中的最粗白色線所示),其入海點山海關才是東亞“太極點”。

如果從山海關出發,沿渤海-黃海-東海海槽線、大隅海峽、四國海盆海槽線,將東亞“北龍”一直延伸至西太平洋樞紐“關島”,便得到一條渾然天成的亞太中間線,把東亞大陸-西太海域劃分為大致相當的南北兩半。而山海關,就位于“亞太中間線”的中點,同時也是東亞海岸線(馬六甲海峽-白令海峽)的中點,因而是亞太地區無可爭議的陸海中心點,即“亞太太極點”。

事實上,山海關正是農耕、游牧、漁獵(海洋)3大文明的交匯點,自古就是兵家必爭之地,其得失直接影響中國的歷史進程(如安史之亂、石敬瑭降遼、清軍入關、遼沈戰役等),被譽為“天下第一關”[41]。在自然地理特征上,山海關所在的秦皇島也確有異稟,既是港闊水深的北方終年不凍港,又是舉世聞名的瀕海避暑勝地(與俄羅斯索契、美國戴維營并列為“世界三大夏都”)[42]。

2.2 以山海關為“太極點”的中國空間結構總體分析

既然“山海關”是中國、東亞和亞太地區的“太極點”,那么環山海關地區自然就是中國、東亞和亞太地區的地理中心區了。故古人又有“禹貢九州、正中冀州”[43]“冀州為九州之首”[44]等說法。但古人的“冀州”并未完全明確邊界[45],我們還需要確定一下這個地理中心區的具體范圍。

2.2.1 東亞中心區、北部區、南部區的劃分

從圖2可知,如果把朝鮮海峽與臺灣海峽之間的“九州島-琉球群島-臺灣島”島鏈,與東亞“北龍”朝鮮半島分支和東亞“南龍”臺灣海峽分支對接起來,就得到一個自成體系的東亞中部水系區(包括渤海、黃海、東海等中國東部海域和注入該海域的長江、黃河、海河、遼河、鴨綠江、淮河、錢塘江、閩江等流域),統稱“大東海水系區”。它不但在地理位置上位于大東亞的中部,而且在自然條件上也是大東亞的最精華部分(大陸最精華部分在中國東部平原,海洋最精華部分在日本列島,陸海橋梁在朝鮮半島)。因此,這就是東亞的地理中心區,正好孕育了中日韓“東亞三強”。

類似地,東亞“北龍”朝鮮半島分支以北的東亞北部水系區(包括日本海、沃霍茨克海、白令海等海域和注入該海域的黑龍江、圖們江、綏芬河、烏第河、阿納德爾河等流域),可統稱為“大北海水系區”,涵蓋中國北部(昆侖山-陰山-長白山以北)、日本大部、俄羅斯遠東等地區。東亞“南龍”臺灣海峽分支以南的東亞南部水系區(包括南海、暹羅灣、爪哇海、蘇祿海等海域和注入該海域的瀾滄江、湄南河、紅河、珠江、韓江等流域),可統稱為“大南海水系區”,涵蓋中國嶺南地區和東南亞諸國。

2.2.2 中國的中央核心區、四方支撐區、外圍屏障區

中國的地理中心區,自然就在東亞的地理中心區之內。如圖2所示,在東亞中心區(大東海水系區)的中國部分,以東亞“太極點”山海關為核心,可以找到一條由東亞“北龍”遼東半島分支和東亞“中龍”圍合而成的環渤海水系區(包括注入渤海的黃河、海河、遼河等流域)。巧合的是,這個區域正好也是中華文明的主要發祥地。中國歷史上各強大王朝的首都,基本上都在該區域范圍內轉動,一旦偏出這一區域就很快變成弱勢政權,進而失去正統地位,直至最終滅亡。因此可以確認,這個環渤海水系區就是中國的地理中心區。

鑒于環渤海水系區的體量較大,可根據中國傳統的“山南水北為陽,山北水南為陰”思想,將其一分為二:①太行山分水嶺以東的“黃遼平原”(黃海河平原和遼河平原的統稱),位于燕山-大興安嶺-長白山以南(南面的泰沂山脈相對矮小)和黃河-渤海以北,屬于山南水北的“陽地”;②太行山分水嶺以西的“黃土高原”(黃河中上游地區的統稱),位于昆侖山-巴顏喀拉山-岷山-秦嶺以北(北面的陰山山脈相對矮小)和黃河幾字彎以南,屬于山北水南的“陰地”。

因陽地比陰地更適合人類生存發展,故黃遼平原比黃土高原更有資格作為中國的“中央核心區”。其中,“太行山-燕山”以南、永定河-渤海以北的幽薊小平原,更是“陽地中的陽地”“核心中的核心”。它位于農耕、游牧、海洋3大文明的接合部,空間樞紐性最高、地緣輻射力最大、民族融合力最強,最適合作為定都之用,以維持國家大一統格局。創立中華民族的炎黃蚩三帝,奠定今日中國版圖的元明清三代,以及正在實現偉大復興的新中國,皆作如是選擇。

相比之下,定都于關中平原、“陰地陽用”的周秦漢唐等王朝,雖然也曾盛極一時,但最終總是免不了山河破碎、國土分裂的結局。兩周之后,是長期分裂戰亂的春秋戰國;秦漢之后,是長期分裂戰亂的三國兩晉南北朝;隋唐之后,是長期分裂戰亂的五代十國。而定都于北京的元明清三代,即使發生政權更迭,也總能維持國土完整。另一個非常有趣的事實是,“陰地陰用”的關中皇陵和“陽地陽用”的北京故宮,皆保存完好;而“陰地陽用”的關中宮殿和“陽地陰用”的京冀皇陵,卻一毀再毀。

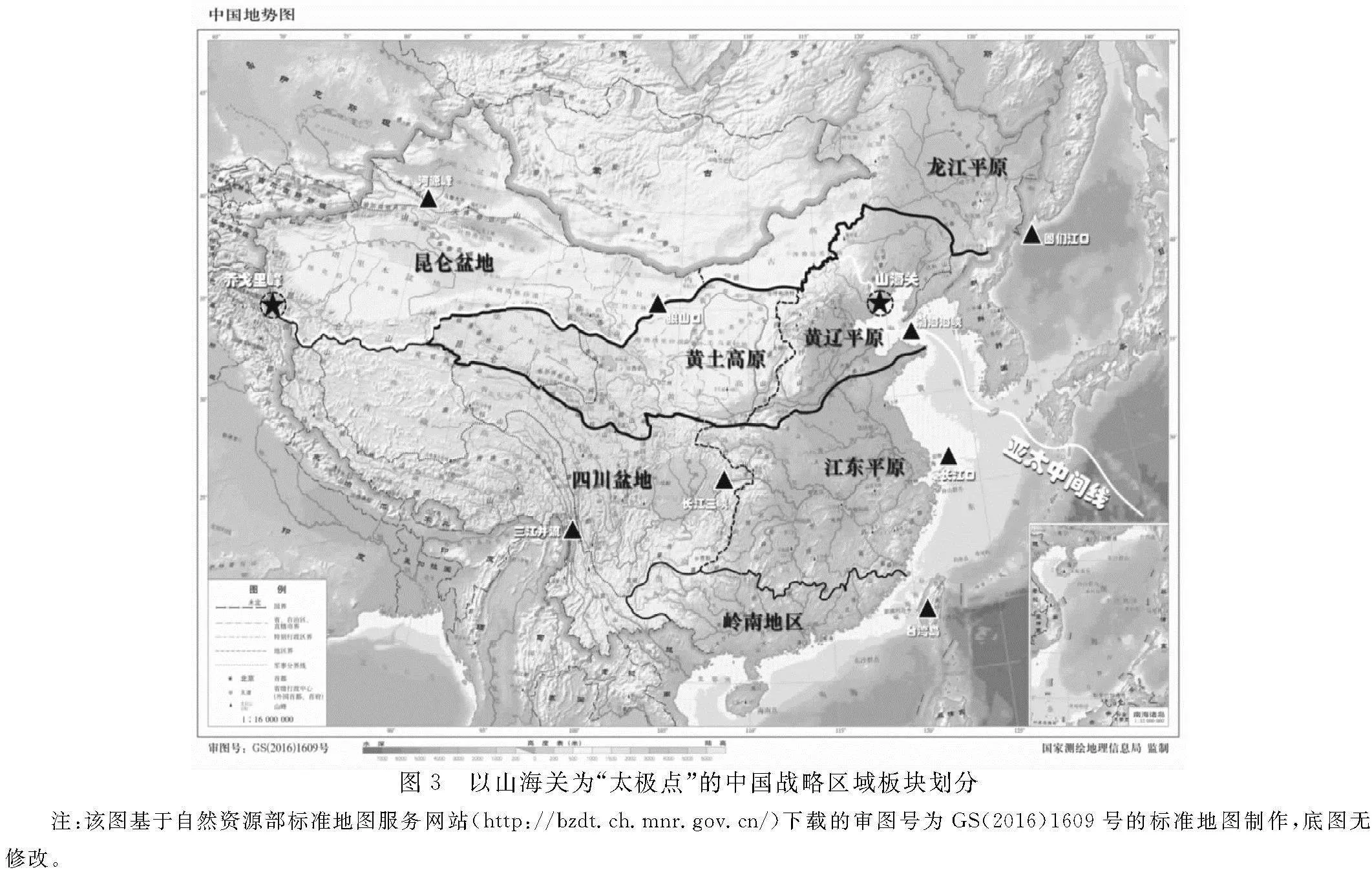

如圖3所示,在確定了中國的地理中心區(環渤海水系區)之后,就可以對中國領土版圖的其他板塊進行識別劃分了:⑴同屬東亞中心區的長江-東海水系區,地緣戰略重要性僅次于環渤海水系區。因其體量太大,故以長江三峽為界分成“四川盆地”(長江上游地區的統稱)和“江東平原”(長江中下游平原、淮河平原、江南丘陵和東海、黃海水域的統稱)2大細分板塊。⑵與環渤海水系區鄰接的塔里木河-黑河-黑龍江-日本海水系區,地緣戰略重要性僅次于長江-東海水系區。因其體量太大,故以陰山山脈主峰呼和巴什格為界分成“龍江平原”(黑龍江、圖們江、綏芬河等流域的統稱)和“昆侖盆地”(塔里木盆地、吐哈盆地、銀額盆地的統稱)2大細分板塊。⑶通過臺灣海峽與長江-東海水系區連通的珠江-南海水系區(即“嶺南地區”),地緣戰略重要性又略次之。因其體量適中,故單獨作為一個板塊。⑷云嶺以西的西南諸河(恒河、雅魯藏布江、怒江、瀾滄江、紅河等)水系區和天山以北的西北諸河(伊犁河、額爾齊斯河、瑪納斯河等)水系區,因體量和發展潛力不足,故分別附屬于“四川盆地”和“昆侖盆地”板塊。

這樣,就可以將中國現有領土劃分成7大戰略板塊:1個中央核心區(山海關所在的黃遼平原)、4個四方支撐區(環繞在中央核心區四周的黃土高原、四川盆地、江東平原、龍江平原)、2個外圍屏障區(遠離中央核心區的昆侖盆地、嶺南地區)。

2.2.3 中國各戰略區域的發展現狀診斷

從中國當前的發展現狀來看,作為中央核心區的“黃遼平原”(擁有北京、天津2大直轄市和鄭州國家中心城市),四方支撐區中的“江東平原”(擁有上海直轄市、武漢國家中心城市)和“四川盆地”(擁有重慶直轄市、成都國家中心城市),外圍屏障區中的“嶺南地區”(擁有香港、澳門2大特別行政區和廣州國家中心城市、深圳中國特色社會主義先行示范區),均充滿活力,各有特色和優勢。

但四方支撐區中的“黃土高原”(僅西安1個國家中心城市)和“龍江平原”,外圍屏障區中的“昆侖盆地”,則不太理想。政治上的直轄市和經濟上的一線城市,均不過山海關和三門峽,“胡煥庸線”以西更是連一個500萬人口的城市也沒有。故亟須通過行政區劃調整,完善國家空間戰略布局的頂層設計,補齊北方發展短板。其中,通過增設直轄市加快培育黃土高原、龍江平原、昆侖盆地3大北方板塊的戰略中心城市,乃是破局的關鍵。

3 以山海關為“太極點”的中國省級行政區劃優化方案

3.1 中央核心區的空間結構優化

既然“山海關”是中國和東亞的地理“太極點”,那么中國國家空間治理結構的頂層設計,自然應該圍繞“山海關”而向外層層展開。

環首都地區是中央核心區的重心所在,其空間結構設計應遵循“含三為一”(太極+陰陽)的易理法則,滿足2大基本目標:一是首都應依托國家的地理中心點(“太極點”),盡可能陸海兼顧,使地緣輻射力最大化;二是首都的貼身護衛省區,應最大限度地控制周邊的海陸戰略要地,確保首都的地緣戰略安全,并盡可能放大首都的對外輻射力。

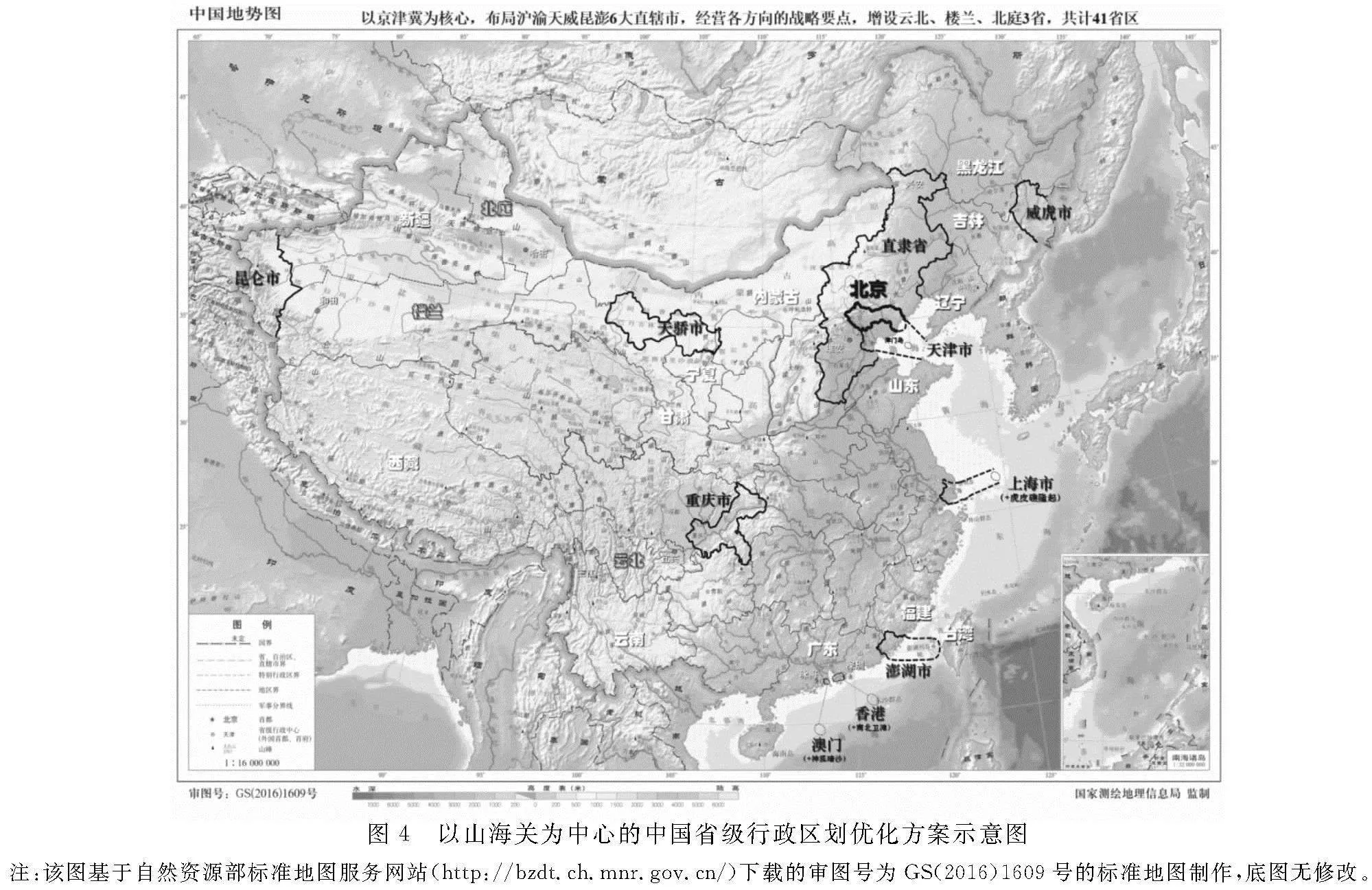

為了與中國作為陸海兩棲大國的戰略定位相適應,應如圖4所示,按照“陸海地理中心(太極)+陸地屏障(陽儀)+海洋屏障(陰儀)”的環首都治理結構,將京津冀3省市進行優化重組。

3.1.1 首都北京擴容至山海關,最大限度地提高地緣輻射力

東亞“太極點”山海關,顯然應置于首都北京的控制之下,確保北京在陸海兩面都擁有強大的地緣輻射力。具體來說,就是將山海關所在的秦皇島市,連同北京與秦皇島之間的“泃河-州河-黎河”通道(包括廊坊市的三河市、大廠縣、香河縣,天津市薊州區,唐山市的遵化市、遷西縣、遷安市,承德市的興隆縣4和寬城縣),劃入北京市。同時,將永定河沿線的北京市門頭溝區、房山區、石景山區、豐臺區、大興區和河北省張家口市懷來縣、涿鹿縣,以及白溝河流域的保定市定興縣、淶水縣、涿州市、高碑店市,與“雄安新區”合并重組為副省級“雄安市”(面積約1.53萬km2,人口約995萬)5,作為河北省的新省會,更好地承接北京非首都功能,促使北京的發展重心逐漸東移。

這樣調整之后,北京市陸域面積約3.09萬km2,海域面積約1805km2,總人口約2350萬,將成為陸海兼顧、雄視亞太的“天下第一都”。而且,其空間結構變成一個“∞”(無窮大)形狀,寓意極佳。

3.1.2 天津直轄市擴容至渤海海峽,最大限度地保障北京的海上安全

如圖2、圖3所示,位于東亞“北龍”遼東半島分支與東亞“中龍”匯合處的渤海海峽,是黃遼平原中僅次于“山海關”的地緣戰略要點,堪稱“華北門戶”。天津直轄市作為首都北京在海洋方向的貼身護衛,顯然應將渤海海峽控制在手中。具體來說,就是把橫跨渤海海峽的廟島群島(包括山東省煙臺市的長島縣和遼寧省大連市中山區的遇巖礁),連同山海關、渤海海峽、天津港之間的渤海水域和河北省唐山市余部(不含遵化、遷西、遷安3縣市),劃入天津市(擴容后陸域約1.97萬km2,海域約4萬km2,人口約1864萬),以便更好地從海洋方向拱衛首都北京的安全,扼控渤海與黃海水域。

未來,應在廟島群島與曹妃甸半島之間填筑一個樞紐人工島(津門島),通過跨海隧道使山東半島、遼東半島與京津之間實現互聯互通,把廟島群島建設成“北方洋山港”,把天津市打造成為中國最重要的海洋樞紐,輻射帶動整個環渤海地區的全面發展,輔助和放大首都北京在海洋方向的對外輻射力,擺脫天津市以往只能輻射河北1省、但輻射力又不如北京、反遭北京“虹吸”的困境。

3.1.3 河北省擴容至大興安嶺中央主峰,最大限度地保障北京的陸上安全

如圖2、圖3所示,作為東亞“北龍”最大內陸分支的大小興安嶺山脈,是黃遼平原的天然屏障和安全依托。歷史上,環興安嶺地區也多次成為北方少數民族入主中原的“龍興之地”(鮮卑崛起于大興安嶺之中、元崛起于大興安嶺之西、清崛起于大興安嶺之東),對中國整體安全有著至關重要的影響。在日本侵華總綱領《田中奏折》中,就有“欲征服中國,必先征服滿蒙”的著名論斷[46]。反過來說,欲保住中國,必先保住滿蒙。而地處漠南草原、漠北草原、東北平原3大地理單元接合部的大興安嶺中央主峰索岳爾濟山(寶格達山)[47],就是扼控滿蒙的最關鍵要點,應最大限度地發揮其戰略價值。

河北省作為首都北京在陸地方向的貼身護衛,顯然應將大興安嶺中央主峰控制在手中。具體來說,就是將寶格達山以南、葫蘆島港以北的“大興安嶺-燕山”東部地區(包括內蒙古自治區興安盟、通遼市、赤峰市、錫林郭勒盟的多倫縣、正藍旗、太仆寺旗、正鑲白旗和遼寧省朝陽市、葫蘆島市),劃入河北省,以便更好地從陸地方向拱衛首都北京的安全,扼控蒙古高原與東北平原。并借此將“黃遼平原”“龍江平原”2大戰略區拴扣在一起,避免板塊分割,放大首都北京在陸地方向的對外輻射力。

鑒于河北省的戰略地位過于重要,應恢復其“直隸省”建制(享受直轄市同等待遇),并將最北端的興安盟與黑龍江省齊齊哈爾市的泰來縣整合重組為副省級“興安市”,作為直隸省輻射黑龍江流域和蒙古高原的戰略抓手。被河北(直隸)省隔成飛地的內蒙古呼倫貝爾市,則并入黑龍江省,恢復清朝時期的合理區劃安排[48],解決加格達奇區和松嶺區的歷史遺留問題。

3.2 四方支撐區的空間結構優化

如前所述,在西北(黃土高原)、西南(四川盆地)、東南(江東平原)、東北(龍江平原)4大戰略支撐區中,東南、西南2大支撐區的發展現狀基本令人滿意,行政區劃大體上也比較合理,都有中央直轄市和國家中心城市作為區域發展引擎,僅需稍作微調,即可臻于完善;但東北、西北2大支撐區的發展狀態不太理想,政治上的直轄市和經濟上的國家一線城市,均不過山海關和三門峽。故亟須補齊“雙北”發展短板,拓展首都北京和中央核心區的經濟安全縱深。當務之急,是借鑒“重慶直轄”帶動成渝經濟圈崛起的成功經驗[49],在黃土高原和龍江平原各布局一個中央直轄市作為區域發展龍頭,盤活“雙北”發展全局。

3.2.1 增設“天驕”直轄市, 打造對接“絲綢之路主線”的套三角經濟圈

如圖2、圖3所示,位于雅布賴山、巴音諾爾公梁與巴彥烏拉山之間的豪斯布爾都盆地[50],作為海拔最低、空間最開闊的狼山口通道,是黃土高原的北大門,也是“亞太中間線”陸地部分的黃金分割點,戰略價值無可替代。它不但可兼顧河西走廊和銀額盆地,扼控河西戰略通道的安全,而且位于黃河海勃灣和東風航天城的正中間,便于居中聯絡整合,實現優勢互補。據此布局一個中央直轄市,打造“套三角”(前套、后套、西套)經濟圈,是振興大西北的點睛之筆。

具體來說,應如圖4所示,整合東風航天城(包括甘肅省金塔縣的航天鎮、鼎新鎮和內蒙古額濟納旗的東風鎮)、黃河海勃灣(包括寧夏石嘴山市和內蒙古烏海市)以及二者之間的巴丹吉林-烏蘭布和沙漠(包括阿拉善右旗大部和阿拉善左旗中部6蘇木鎮),組建“天驕”直轄市(兼顧東風航天城的功能定位和一代天驕的蒙古族特色而命名,面積約13.07萬km2,人口約150萬),作為中國發展航天事業和經營“絲綢之路經濟帶”的大本營,化解甘蒙2省區曠日持久的劃界紛爭[51]。其中,狼山以西部分(約8.71萬km2)作為航天發射與回收基地,狼山以東部分(約4.36萬km2)作為城市建設與人口聚居區。

雖然“天驕市”現有發展基礎偏弱(僅150萬人口),但航天事業無論在政治、經濟還是軍事上都具有極其特殊的戰略意義。人類社會從陸權時代、海權時代向天權時代的演進,是不以人的意志為轉移的必然趨勢。因此,著眼于未來發展大勢,超前布局一個航天直轄市,絕對是非常必要的。

從自然條件來說,按烏魯木齊市的水資源利用效率(約10億m3水量養活400多萬人口)[52]估算,只要從海勃灣水庫(蓄水位1076 m)[53]向烏蘭布和沙漠(海拔1020~1040 m)[54]引水50億m3,就足以建設出一座承載2000萬人口的西北大都市,就近支持東風航天城的運作。如果再建設南水北調西線工程,為黃河流域增加400億m3水量[55],就可以將黑山峽樞紐[56]以下的河套沙漠區全部灌溉成“塞上江南”,甚至使黃河蘭州以下全線通航,打造一條西北內陸出海的黃金水道,徹底釋放黃土高原的發展潛能。

作為石嘴山市并入“天驕市”的對價,應將內蒙古騰格里沙漠區(阿拉善左旗南部6蘇木鎮)劃入寧夏回族自治區,重組為“騰格里蒙古自治州”,既補足寧夏面積偏小的短板(擴容至8.56萬km2),又可作為成吉思汗五伐西夏[57]的歷史紀念,豐富寧夏的民族區域自治結構,促進民族融合與團結。

3.2.2 增設“威虎”直轄市, 打造對接“冰上絲綢之路”的圖三角經濟圈

如圖2、圖3所示,在失去黑龍江出海口后,圖們江出海口就成為龍江平原最重要的地緣戰略要點。依托圖們江出海權[58]布局一個中央直轄市,作為經營“冰上絲綢之路”[59]的戰略樞紐,是振興東北的治本之策。

具體來說,應如圖4所示,整合吉林省延邊自治州的琿春市、汪清縣、圖們市和黑龍江省牡丹江市,組建“威虎”直轄市(兼取“東北虎豹國家公園”[60]的自然遺產和牡丹江市“智取威虎山”的歷史文化遺產而命名,面積約5.59萬km2,人口約340萬)。在嚴格保護生態環境的同時,全面落實圖們江出海權,盤活東北發展全局,打造環圖們江大三角(簡稱“圖三角”)經濟圈。

當然,中國若能更進一步,通過土地置換或其他方式獲得日本海出海口[61],則“威虎市”和“圖三角”的發展潛力不可限量。但把希望完全寄托在別人身上,終究是靠不住的。歸根到底,中國還是要依靠自己解決問題。最現實可行的方案,是在松花江巴蘭河口下筑壩攔水(河面海拔85m、蓄水位以哈爾濱水文站的正常水位115 m為限、壩址徑流量約570億m3[62]),再沿松花江-霍林河-西遼河開鑿“松遼大運河”(以海拔88.5m的雙遼河口為出口),引500億m3松花江水倒流入遼河和渤海,徹底解決東北地區的出海通道問題和遼河平原的缺水問題,將松嫩平原變成環渤海水系區的一部分,進一步強化京津的樞紐地位。以今天的經濟技術能力而言,開鑿“松遼大運河”的難度絕不會高于歷史上的“京杭大運河”,但戰略價值則有過之而無不及。

3.2.3 依托長江岷江口組建“云北省”,形成更合理的川三角結構

如圖2、圖3所示,位于四川盆地出口的長江三峽,是中國西南方向最重要的地緣戰略要點。依托該點設立重慶直轄市之后,四川盆地和西南地區的發展就有了主心骨,空間治理結構大為改善。美中不足的是,貴州省和云南省在四川盆地中的存在感不足,無法形成類似于長三角、珠三角、京津冀的三足鼎立結構,而只能形成兩點一線的“成渝都市圈”,區域輻射力大打折扣。

但事實上,位于四川盆地西端的長江岷江口,是扼控長江上游地區乃至整個青藏高原的咽喉要地,地緣戰略價值并不比盆地東端的長江三峽和盆地北部的成都平原差多少。因此,應如圖4所示,以四川省宜賓市為核心,整合云南省昭通市、四川省涼山州、攀枝花市、甘孜州西南部6縣(九龍、稻城、鄉城、得榮、巴塘、理塘),以及西藏昌都市左貢縣、芒康縣和林芝市察隅縣,組建“云北省”(簡稱“康”,面積約20.71萬km2,人口約2000萬),經營“金沙江-雅礱江-理塘河-巴塘河-瀾滄江-怒江-察隅河”進藏通道,為將來解決藏南問題和建設“南方絲綢之路”創造有利條件。同時,也形成重慶市、成都市、宜賓市三足鼎立的“川三角”黃金組合,更好地輻射云貴高原和青藏高原。

此外,還應依托三江并流自然保護區[63],將云南省麗江市、怒江州、迪慶州整合重組為副省級“三江市”(面積約5.61萬km2,人口約219萬),作為扼控青藏高原和中南半島的戰略樞紐。

3.2.4 適度擴大上海市的發展空間,帶動長三角一體化和東亞一體化

如圖2、圖3所示,長江口是江東平原最重要的地緣戰略要點。坐落于此的上海直轄市和長三角地區,是中國的經濟中心所在。其空間結構缺陷在于:一方面,上海相對于其他直轄市面積偏小,生態涵養空間嚴重不足;另一方面,作為上海市上游水源和長三角生態核心的太湖卻陷入嚴重污染且治理失靈的困境[64],地處太湖下游的上海雖有治理太湖的積極性,卻鞭長莫及。因此,應以擴大上海市的生態空間為突破口,找到一個理順長三角空間結構關系的系統性解決方案。

具體來說,應將蘇魯2省爭議的前三島[65]確權給島嶼奇缺的江蘇省,將浙閩2省爭議的星仔列島[66]確權給放棄臺山列島的浙江省,換取江蘇省昆山市的周莊鎮、錦溪鎮、淀山湖鎮(含張浦鎮尚明甸村)和浙江省嘉善縣的姚莊、西塘2鎮,劃入上海市青浦區(新增面積約357.07km2),確保金澤水庫和淀山湖作為上海飲用水源地的地理完整性[67]。再將“長三角生態綠色一體化示范區”[68]擴展至太湖全域及西部水源區,包括浙江省湖州市、江蘇省蘇州市(長江沿岸的太倉市、常熟市、張家港市,置換太湖沿岸的無錫市新吳區、濱湖區、宜興市以及常州市武進區雪堰鎮)和安徽省宣城市,改組為“太湖國家科創公園”,作為上海市聯合長三角建設國際科創中心的大平臺。在嚴格保護太湖的同時,大力發展環境友好型的科創智慧產業,實現環境保護與經濟高質量發展的雙豐收。

當然,從更大的戰略視野來看,上海市和長三角未來最重要的任務,是向海上發展,推進東亞一體化整合。應將崇明島以東的東海虎皮礁隆起[69]劃入上海,先建設1個海洋觀測平臺監控日本核污染水[70]的擴散情況,維護中國海洋生態安全;然后逐漸擴建成人工島,與日本男女群島和韓國濟州島互相對接,建設“中日韓高速跨海通道”[71],把日韓兩國接入“一帶一路”,以更大的共同利益化解彼此紛爭,最終建成類似歐盟的“東亞共同體”[73]。

3.3 外圍屏障區的空間結構優化

如前所述,理想的大國空間結構,應該擁有完整的“核心-支撐-外衛”圈層結構。自鴉片戰爭以后,中國雖然被迫簽訂了一系列不平等條約,割讓了大片國土,但還是守住了自己的基本盤,維持了“四方拱衛中央”的主體結構。而且,還保住了嶺南地區、昆侖盆地2個彌足珍貴的外圍屏障區,值得好好規劃利用。

3.3.1 增設“澎湖”直轄市, 吸引兩岸早日統一且永不分離

如圖2、圖3所示,臺灣海峽(臺灣島)是嶺南地區最重要的地緣戰略要點,是世界第一大洋(太平洋)與世界第一大陸(歐亞大陸)的樞紐連接點。但令人遺憾的是,海峽兩岸至今處于分離狀態。因此,促進兩岸早日統一且不再分離,就成為嶺南地區空間結構優化的首要目標。

站在中國大陸的角度來看,澎湖列島是控制臺灣島和臺灣海峽的關鍵。當年施瑯平定臺灣,就是采用“據澎湖以扼其吭……可不勞而定”的策略[74]。而澎湖列島又通過臺灣淺灘與中國大陸連接在一起。因此,依托澎湖列島,整合臺灣淺灘西岸的廣東潮汕平原,設置1個控制臺灣海峽的直轄市,是中國守護臺灣、經略太平洋的千秋大策。

具體來說,就是如圖4所示,以臺灣淺灘為紐帶,整合廣東省潮州市、汕頭市的澄海區和南澳縣,福建省漳州市的詔安縣、東山縣、云霄縣、漳浦縣、平和縣,以及臺灣省澎湖縣,組建“澎湖”直轄市(陸域約1.05萬km2,海域約3萬km2,人口約646萬),作為中國扼控臺灣海峽和巴士海峽、經營“海上絲綢之路”的戰略樞紐。同時,由福建省接管臺灣方面無力維護主權、事實上形同放棄的釣魚島,逐步實現對釣魚島的完全控制,對臺灣形成南北夾護之勢。而傳統上由福建省管理的金門-馬祖列島和廣東省管理的東沙島,則繼續留在臺灣省,形成犬牙交錯、難解難分的兩岸治理結構。

以此為契機,還可對香港、澳門適度擴容:⑴將珠海市的南屏島、杧洲島、鶴洲島、橫瀝島、交杯島劃入“橫琴粵澳深度合作區”,使澳門的陸域面積擴容至350km2(絕大部分為可利用平地),與香港(1106.66km2)形成更趨平等、互相制衡的良性競爭格局。同時將中山市整體并入珠海市,使深圳、珠海2市的實力也更趨平衡;⑵將東沙群島北部的南北衛灘(最淺水深9m)[75]劃給香港,中沙群島北部的神狐暗沙(最淺水深12.8m)[76]劃給澳門,作為粵港澳大灣區的建筑廢棄物集中填埋區[77,78],通過日積月累的廢料填埋實現人工造島并持續擴大,打造牢固的南海近海島鏈,提高港澳對南海主航道和臺灣海峽、巴士海峽的服務支持能力,使港澳成為中國建設“海洋強國”的重要力量。

3.3.2 增設“昆侖”直轄市和樓蘭、北庭2大特別行政區, 打造昆侖經濟圈

如圖2、圖3所示,亞歐大陸太極點“喬戈里峰”是昆侖盆地最重要的地緣戰略要點,據此設立一個中央直轄市守護巍巍昆侖勢在必行。具體來說,應如圖4所示,以“喬戈里峰”所在的新疆喀什地區為基礎,用“喀什噶爾河-葉爾羌河”匯合部的伽師縣、巴楚縣、麥蓋提縣,置換“天山-昆侖山”接合部的克孜勒蘇自治州阿克陶縣、烏恰縣和阿圖什市的上阿圖什鎮,組建“昆侖”直轄市(面積約12.53萬km2,人口約385萬),作為中國經營中巴經濟走廊的橋頭堡。

同時,整合“亞太中間線”沿線的昆侖山北坡地區(包括新疆和田地區,巴音郭楞自治州的且末縣、若羌縣,以及哈密市境內的羅布泊野駱駝自然保護區),組建“樓蘭”特別行政區(以歷史上的“樓蘭古國”而命名,面積約60.82萬km2,人口約267萬),對接河西走廊與中巴經濟走廊;整合“東北亞分界線”沿線的阿爾泰山西南坡地區(包括新疆阿勒泰地區,昌吉自治州的吉木薩爾縣、奇臺縣、木壘縣,以及剔除羅布泊野駱駝自然保護區之后的哈密市),組建“北庭”特別行政區(以歷史上的“北庭都護府”而命名,面積約29.25萬km2,人口約181萬),對接河西走廊與中哈俄經濟走廊。可將二者與空間狹小的香港、澳門特區牢牢綁定,建設深度合作區,走出一條對口支援[79]的新路。

剩下的新疆維吾爾自治區(面積精減至63.39萬km2,人口約1691萬),則經營“東北亞分界線”與“歐亞北分界線”的接合部(接合點“河源峰”以西的伊犁河谷重組為副省級“伊犁市”,與塔城地區脫鉤)。從而,形成昆侖、樓蘭、北庭、新疆四足鼎立的昆侖經濟圈。

3.4 通過周邊國際合作, 補齊外圍屏障不足

對比圖2、圖3可以看出,大東亞地區的外圍戰略要點中,中國已擁有喬戈里峰(西北)、天山河源峰(西北)、三江并流(西南)、臺灣島(東南)4個,但還有馬六甲海峽(西南)、九州島(東南)、庫頁島(東北)、白令海峽(東北)4個未能直接控制。由于這些戰略要點對于中國的國土安全至關重要,因此值得高度重視。正如杜甫在《前出塞九首·其六》中所說:“殺人亦有限,列國自有疆。茍能制侵陵,豈在多殺傷。”只要通過深度合作,確保這些要點掌握在友好國家手中,不對中國構成戰略威脅,也是可以接受的次優方案。

在所有外控戰略要點中,西南方向的馬六甲海峽無疑是最牽動中國神經的。為了確保馬六甲航線的暢通,中國除了深耕南海外,還與新加坡、馬來西亞等國開展密切合作,實現國家利益的深度捆綁。如中新“蘇州工業園”、“天津生態城”、“廣州知識城”、“重慶戰略性互聯互通示范項目”[80],中馬“兩國雙園”(欽州-關丹產業園區)[81]和皇京港[82]等項目。

此外,中國還通過上海合作組織(SCO)[83]、《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)[84]等國際合作機制,把庫頁島、白令海峽、九州島、馬六甲海峽等外圍戰略要點納入中國主導的戰略安全體系之中,為自己創造一個長期安全穩定的周邊戰略環境。

4 總結

本文在繼承和發展中國傳統地理學思想的基礎上,探討構建了一個“太極空間治理結構模型”(即“中央核心區+四方支撐區+外圍屏障區”3級圈層結構),并據此對中國的空間戰略布局問題進行了全面的診斷與優化分析。主要結論如下:

喀喇昆侖山主峰喬戈里峰是亞歐大陸的地理太極點,山海關是東亞和中國的地理太極點,“喬戈里峰-山海關-關島”的山海連線是亞太地區的地理中心線。以山海關為中心,可將中國現有領土劃分成1個中央核心區(黃遼平原)、4個四方支撐區(黃土高原、四川盆地、江東平原、龍江平原)、2個外圍屏障區(昆侖盆地、嶺南地區),共計7大戰略板塊。

中國國家空間治理結構的頂層設計,應以“山海關”為中心而層層展開:

⑴中央核心區:首都北京向東擴容至山海關,控制東亞太極點,確保在陸海兩面都擁有足夠的地緣輻射力。河北省(恢復直隸省地位)和天津直轄市分別擴容至大興安嶺中央主峰和渤海海峽,從陸海兩面貼身護衛首都北京,使首都和中央核心區的輻射效應最大化。

⑵四方支撐區:布局上海、重慶、天驕、威虎4大直轄市,從四個戰略方向對北京團團拱衛,扼控各方向的關鍵節點,分別帶動江東平原、四川盆地、黃土高原、龍江平原環繞中央核心區而全面協調發展,筑牢中國的戰略根基。四川盆地還應依托長江岷江口,增設“云北省”,形成更合理的“川三角”結構。

⑶外圍屏障區:增設“澎湖”直轄市扼控臺灣海峽,吸引臺灣不再分離;增設“昆侖”直轄市和“樓蘭”“北庭”2大特別行政區(與港澳深度合作)化解西北安全隱患,形成最有利于中國長治久安的邊疆治理結構。

參考文獻:

[1] 譚其驤. 中國歷代政區概述[J]. 文史知識, 1987(8):15-21.

[2] 葛劍雄. “中國行政區劃的歷史回顧與改革展望”筆談——尊重歷史 立足現實[J]. 江海論壇,2006(1): 76-79.

[3] 陳潮. 我國省級行政區劃的調整[J]. 地圖,2003(4):10-18.

[4] 張可云,李晨. 新中國70年行政區劃調整的歷程、特征與展望[J]. 社會科學輯刊,2021(1):118-128.

[5] 陳晉肅. 21世紀中國行政區劃體制改革的問題與出路——劉君德教授訪談錄[J]. 探索與爭鳴,2002(4):2-6.

[6] 胡煥庸. 中國人口之分布——附統計表與密度圖[J]. 地理學報,1935,2(2):33-74.

[7] 胡煥庸. 中國人口的分布、區劃和展望[J]. 地理學報,1990,45(2):139-145.

[8] 朱建華,修春亮. 1949年以來東北地區行政區劃演變格局與成因分析[J]. 地理科學,2019,39(4):606-615.

[9] 吳萬善. 論近代西北的省區建置和行政區劃的形成[J]. 西北民族學院學報(哲學社會科學版),1993(4): 84-90.

[10] 潘志平. 新疆的地緣政治與國家安全——歷史與現狀的考察[J]. 中國邊疆史地研究,2003,13(3):57-67.

[11] 金太軍,汪旻艷. 現行省級行政區劃改革的系統思考[J]. 南京師大學報(社會科學版), 2006(1):10-15.

[12] 習近平. 立足優勢 深化改革 勇于開拓 在建設首善之區上不斷取得新成績[N]. 人民日報,2014-02-27 (01).

[13] 楊芳. 李克強之問:胡煥庸線怎么破?[EB/OL]. (2014-11-28). http://politics.people.com.cn/n/2014/1128/c1001-26113082.html.

[14] 新華社. 受權發布:中共中央、國務院決定設立河北雄安新區[EB/OL]. (2017-04-01). http://www.xinhuanet.com/politics/2017-04/01/c_1120741571.htm.

[15] 新華社. 中共中央、國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》[EB/OL]. (2019-12-01). http://www.gov.cn/zhengce/2019-12/01/content_5457442.htm.

[16] 新華社. (受權發布)中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》[EB/OL]. (2021-09-07). http://www.news.cn/2021-09/05/c_1127830256.htm.

[17] 新華社. 中共中央、國務院印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》[EB/OL]. (2021-09-05). http://www.news.cn/mrdx/2021-09/07/c_1310173173.htm.

[18] 中華人民共和國國務院. 河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃[EB/OL]. (2023-08-29). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900743.htm.

[19] 孫斌棟. 大國城鎮化空間格局的戰略選擇[J]. 國家治理,2018(2):19-23.

[20] 王凌峰. 我國需要調整省級區劃[J]. 中國國情國力,2004(1):23-26.

[21] 高峰,陳承新. 省級行政區劃制度改革再構想[J]. 衡陽師范學院學報, 2006,27(1):132-136.

[22] 劉小康. 行政區劃改革:視角、路徑及評價[J]. 北京行政學院學報,2006(3):21-25.

[23] 周華公. 50個省級區劃走上中國版圖?[J]. 中國經濟周刊,2004(15):18-21.

[24] 顧愛華,袁準. 全球化條件下中國省級行政區劃改革的新思考——兼與劉小康、金太軍和高峰等人商榷[J]. 行政與法,2007(11):64-68.

[25] 于希賢. 中國傳統地理學芻議[J]. 北京大學學報(哲學社會科學版),1999(6):135-141.

[26] 于希賢,于涌. 中華地理學在21世紀的地位與作用——易經地理學探索[C]//“中國傳統文化與21世紀”國際學術研討會論文集. 北京:中華書局,2003:180-186.

[27] 孫峰華. 基于易學與堪輿學的人地關系和諧論思辨[J]. 地理學報,2012,67(2):266-282.

[28] 劉君德,靳潤成,周克瑜. 中國政區地理[M]. 北京:科學出版社,1999:83.

[29] 鄒逸麟. 從我國歷史上地方行政區劃制度的演變看中央和地方權力的轉化[J]. 歷史教學問題,2001(2): 3-13.

[30] 李昉,李穆,徐鉉,等. 太平御覽(卷156《州郡部二》)[M]. 北京:中華書局,1960:759.

[31] 顧馨,徐明校點. 春秋谷梁傳[M]. 沈陽:遼寧教育出版社,1997:51.

[32] 許慎. 說文解字[M]. 杭州:浙江古籍出版社,2016:479.

[33] 金韋. 水北、山南為“陽”解[J]. 學術研究,1979(3):96-96.

[34] 中國氣象科學數據中心. 氣象科普|全球大氣環流[EB/OL]. (2023-02-20). http://data.cma.cn/site/article/id/39947.html.

[35] 星球研究所,中國青藏高原研究會. 這里是中國[M]. 北京:中信出版集團,2019:14-23.

[36] 河未. 萬山之祖,萬水之源:帕米爾為何是亞歐大陸的高原之心?[J]. 環球人文地理,202(2):14-23.

[37] 楊卡. 風水理論中的地理思維[J]. 周易研究,2006(4):92-96.

[38] 孫英剛. 洛陽測影與“洛州無影”——中古知識世界與政治中心觀[J]. 復旦學報(社會科學版),2014,56(1): 1-9.

[39] 長庚. “宅茲中國”:中國的起源,文明的濫觴[N]. 齊魯晚報,2022-08-16(A13-15).

[40] 陳衛華,董光明. 再話“南橘北枳”[J]. 生物學教學,2011,36(9):64-65.

[41] 王志國,陳林. 海河鎖鑰——山海關[J]. 海河水利,1988(2):59-61.

[42] 楊能斌,范捷,郄少華. 中國的“夏都”——秦皇島[J]. 報林,2009(1):32-33.

[43] 黃暉. 論衡校釋(卷11《談天篇》)[M]. 北京:中華書局,1990:473.

[44] 孔安國. 尚書正義[M]. 上海:上海古籍出版社,2007:191-196.

[45] 張振岳. 《禹貢》冀州“不言其境”新解[J]. 華北水利水電大學學報(社會科學版),2017,33(5):24-29.

[46] 沈予. 日本東方會議和田中義一內閣對華政策——評《田中奏折》偽造說[J]. 近代史研究,1981(1):273-291.

[47] 黑龍. 索岳爾濟山人文地理考[J]. 大連民族大學學報,2016,18(2):97-100.

[48] 阿魯貴·薩如拉. 論清代呼倫貝爾地方的旗兵制度及其特征[J]. 中國邊疆史地研究,2010(1):12-21.

[49] 王賢彬,聶海峰. 行政區劃調整與經濟增長[J]. 管理世界, 2010(4):42-53.

[50] 李寶玲,喬小娟,宋凡,等. 阿拉善諾日公地區地下水系統水化學特征分析[J]. 水文,2018,38(2):73-80.

[51] 谷岳飛. 檢查站遭襲與蒙甘邊界之爭[N]. 新京報,2015-12-23(A18).

[52] 烏魯木齊市政府. 市情/自然地理/水資源[EB/OL]. (2019-06-20). http://www.urumqi.gov.cn/zjsf2/zrdl/184.htm.

[53] 賈冬梅,宋紅霞,賀麗媛,等. 黃河海勃灣水利樞紐取水影響分析[J]. 中國水利,2011(17):44-47.

[54] 春喜,陳發虎,范育新,等. 烏蘭布和沙漠腹地古湖存在的沙嘴證據及環境意義[J]. 地理學報,2009,64(3): 339-348.

[55] 許安強,李亞飛. 南水北調西線工程將極大均衡我國戰略發展空間[J]. 瞭望,2021(13):18-20.

[56] 司志明. 對黃河黑山峽河段開發方案論證有關問題的意見和建議[J]. 水利規劃與設計,2003(3):10-14.

[57] 王北辰. 成吉思汗征伐西夏地理考[J]. 內蒙古社會科學,1988(6):50-53.

[58] 于逢春. 吳大澂.恢復中國圖們江出海權再探討[J]. 東北史地, 2014(6):3-10.

[59] 孫魯閩. 北極航道現狀與發展趨勢及對策[J]. 海洋工程,2016(3):123-132.

[60] 東北虎豹國家公園. 東北虎豹國家公園簡介[EB/OL]. (2017-08-16). http://www.hubaogy.cn/index/news/show/id/47.html.

[61] 黃慶波,林凱粵. 加快推進圖們江出海口通道建設研究[J]. 東北亞經濟研究,2019,3(5):75-87.

[62] 王彥君,王隨繼,蘇騰. 1955-2010年松花江流域不同區段徑流量變化影響因素定量評估[J]. 地理科學進展,2014(1):65-75.

[63] 孫克勤. 世界自然遺產云南三江并流保護區存在的問題和保護對策[J]. 資源與產業,2010,12(6):118-124.

[64] 中國網絡電視臺. 生態文明建設前沿報告——太湖篇[EB/OL]. (2015-06-06). http://jingji.cntv.cn/2015/06/06/VIDE1433604773689807.shtml.

[65] 李蒙. 前三島海域省際博弈背后的漁業資源使用權誰來保護?[J]. 民主與法制,2017,0(31):21-23.

[66] 蔡新祥. 星仔列島歷史歸屬問題論議——從星仔島省際的島嶼之爭到被溫州人遺忘的臺山列島[N]. 今日蒼南,2019-08-23(6).

[67] 上海市青浦區人民政府. 黃浦江上游飲用水水源保護區劃(2022版)[EB/OL]. (2022-06-14). https://www.shqp.gov.cn/env/shjgl/20220614/926777.html.

[68] 中華人民共和國國務院. 長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案[EB/OL]. (2019-10-25) . https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/19/5453512/files/1ea2d01619194ceeadbd0160215ffb66.pdf.

[69] 李曉龍,許長海,高順莉,等. 東海晚中生代巖漿弧與陸緣匯聚作用:碎屑鋯石U-Pb年代約束[J]. 地質學報,2020,94(2):480-490.

[70] 新華社. 中方呼吁國際社會共同敦促日本政府立即停止核污染水排海[EB/OL]. (2023-08-26) . http://world.people.com.cn/gb/n1/2023/0826/c1002-40064429.html.

[71] 沈志云. 關于我國發展真空管道高速交通的思考[J]. 西南交通大學學報,2005,40(2):133-137.

[72] 李鵬. 中韓海底隧道呼之欲出[N]. 北京科技報,2010-08-16(022).

[73] 劉昌黎.“鳩山構想”與中日共同推進東亞共同體[J]. 日本學刊,2010(1):33-46.

[74] 張杰.論施瑯在臺灣問題上的高瞻遠矚——紀念清朝統一臺灣320周年[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2003(02):50-56.

[75] 欒錫武,孫鈿奇,彭學超. 南海北部陸架南北衛淺灘的成因及油氣地質意義[J]. 地質學報,2012,86(4): 626-640.

[76] 黎明碧,金翔龍,初鳳友,等. 神狐-一統暗沙隆起中部新生代地層層序劃分及沉積演化[J]. 沉積學報, 2002,20(4):545-551.

[77] 陳偉. 深圳滑坡事故凸顯渣土治理之困[N]. 經濟參考報,2015-12-25(02).

[78] 容錦,吳嘉欣,李建新. 如何利用“放錯地方的建筑資源”——資源化利用讓建筑廢棄物變廢為寶[EB/OL]. (2017-09-11). http://gd.people.com.cn/GB/123947/339687/392859/index.html.

[79] 朱天舒,秦曉微. 國家支持與對口支援合作:我國區域平衡發展模式分析[J]. 中國行政管理, 2012(6): 92-95.

[80] 王瑞杰. 新中攜手共攀新高峰[EB/OL]. (2019-10-15). https://www.sohu.com/a/347178087_115479.

[81] 汪藝,毛鵬飛. 馬來西亞期待與中國進一步加強經濟合作[EB/OL]. (2022-12-16). http://www.gov.cn/xinwen/2022-12/16/content_5732373.htm.

[82] 管克江,趙益普,林芮. 高揚和平與發展的風帆(行走一帶一路)[N]. 人民日報,2018-05-13(03).

[83] 中華人民共和國外交部. 上海合作組織[EB/OL]. (2023-04-11). http://www.cidca.gov.cn/2023-04/11/c_1212015175.htm.

[84] 中華人民共和國商務部. 《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)于2022年1月1日正式生效[EB/OL]. (2022-01-01). http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/01/content_5665942.htm.