先秦買賣契約文書“質劑”法律效力的時空屬性考

摘 要:作為我國最早的買賣契約,“質劑”的法律效力于《周禮》有簡要記載,但這些記載是否真實、其時空屬性設定是否可行,至今未被有效考證。文章基于先秦典籍和考古實物等多重證據,從歷史語言學角度厘清“旬”“期”等時間類名詞和“國中”“郊”“野”“都”“邦國”等空間類概念,用歷史地理學研究法將《周禮》所載“質劑”法律時效與西周行政區劃進行對比驗證,發現其匹配程度高、現實可行性強,指出《周禮》對“質劑”法律效力的記載是可信的。據此闡明訟主逾期不至的原因、商品所有權變更不適用“質劑”的法律時效及其時空屬性設定對司法體系現代化建設的啟示,旨在豐富歷史文書學理論內容和促進檔案管理實踐改革。

關鍵詞:買賣契約文書;質劑;法律效力;《周禮》;文書檔案史

分類號:G279.29

Textual Research on Spatial and Temporal Attribute of Legal Validity of"Zhi Ji", a Type of Sales Contract Document in the Pre-Qin Period

Kang Shengli

( School of Management, Guangxi Minzu University, Nanning, Guangxi 530006 )

Abstract: As the earliest sales contract document in China, the legal validity of Zhi Ji is briefly recorded in Zhou Li, but whether these records are true and whether their time and space attribute settings are feasible have not been effectively verified so far. Based on multiple evidences such as pre-Qin classics and archaeological objects, from the perspective of historical linguistics, this study accurately distinguishes and defines time nouns such as "Xun" and "Ji" and space concepts such as"Guo Zhong" (national center), "Jiao" (suburbs), "Ye" (wilds), "Du" (capital) and "Bang Guo" (vassal state), using historical geography research methods to compare and verify the legal statute of limitations of Zhi Ji recorded in Zhou Li and the spatial settings such as the administrative divisions of the Western Zhou Dynasty, the study found that it has a high degree of matching and is consistent with the historical facts of the Western Zhou Dynasty’s social economy and transportation, and has reasonable practical feasibility. It is pointed out that the record of the legal effect of Zhi Ji in Zhou Li is credible. In addition, this paper explains and discusses the two reasons why the litigants fail to arrive after the deadline, the change of ownership of goods does not apply to the legal limitation of Zhi Ji, and the enlightenment of the setting of the legal effect of Zhi Ji in the time and space attribute to the development of the current judicial system, this study aims to enrich the theoretical content of historical documents and promote the reform of archival management practice.

Keywords: Sales Contract Documents; Zhi Ji; Legal Validity; Zhou Li; History of Documents and Archives

1 引 言

“質劑”,始見于《周禮》,是目前有文獻可征、有史料可考的最早的買賣契約,是在交易過程中以買方和賣方合意為前提并由官府制作形成的原始檔案記錄,是民事法律關系中主要的所有權憑證和民事訴訟過程中關鍵的檔案證據。先秦時期,“質劑”是人們日常生活和官府行政管理中接觸和使用較為頻繁的一種憑證類法律文書檔案。此后,其漸次演變出“下手書”“畫指券”“分支合同”“多聯票據”乃至現今所常見和慣用的“買賣合同”等多種形式的文書契券。“質劑”所開創的“兩書一札,同而別之,合券為證”的核心形制設計已沿用三千余年,迄今仍被證明是科學有效且成本較低的立契方式,持續發揮著“結信止訟”的廣泛作用。

“質劑”之所以具有“結信止訟”的廣泛作用,最直接有效的原因是其具有普遍的法律效力,所約定的權利可借助法律得以保護,必要時可憑借法律得以強制實現。先秦時期,“質劑”的法律效力受到官府和民眾的一致認可,不僅被應用于買賣活動之中,而且還是訴訟和審判過程中主要的文書檔案類憑據。譬如《周禮·地官·司市》有謂:“以量度成賈而征儥,以質劑結信而止訟”[1],賈公彥疏云:“質劑,謂券書,恐民失信,有所違負,故為券書結之,使有信也。民之獄訟,本由無信,既結信則無訟,故云‘止訟’也。”[2]《周禮·秋官·士師》亦有曰:“凡以財獄訟者,正之以傅別、約劑。”[3]此處所云“約劑”,實際是指“質劑”。鄭玄注“約劑”曰“各所持券也”[4],孫詒讓正義有云:“質劑一札,別為二,各持其一,故曰各所持券也。”[5]此類記載,均表明“質劑”在先秦時期具有明確的法律效力。毋庸置疑,“質劑”法律效力的實現不可能是無條件的。遠在先秦,得益于對法律實踐的不斷總結,先人們已經意識到并較為有效地解決了“質劑”法律效力的時效問題。具體而言,就是按照距離王國都城的遠近,劃定“質劑”的訴訟時效,超過訴訟時效的“質劑”,就超出了法律保護的范圍,喪失了實現約定權利的法律條件。關于“質劑”法律效力的時間和空間限定,《周禮·地官·質人》載曰:“凡治質劑者,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國期。期內聽,期外不聽。”[6]

概括而論,目前學術界對“質劑”法律效力時空屬性相關問題的認識和研究,處于“已有共識但尚未闡明”的階段。所謂“已有共識”,首先是指學術界已經充分認識到“質劑”在契約文書溯源過程中的重要價值,已就“‘質劑’是中國歷史上有文字記載的最早的買賣契約文書”達成基本共識。如張傳璽經考證指出“西周前期已出現中國歷史上最早的文字契約,如《周禮》之質劑就是買賣契約”[7];乜小紅經研究認為“中國是世界上契約發達最早的國家之一,早在三千年前的《周禮》中就對契約有了各種規定……如對于買賣交易,要‘聽賣買以質劑’”[8]。其次是指已有研究成果對“質劑”法律時效的表述,無一例外地均指向上述《周禮·地官·質人》所載,如溫慧輝《試論先秦時期兩種主要的契約形式:“傅別”與“質劑”》[9]和朱紅林《〈周禮〉中的契約及其反映的商業關系》[10]等。所謂“尚未闡明”,是指現有成果在論及“質劑”在時間和空間上的法律效力時,其觀點和結論大都停留在對《周禮》原文的照搬引用,導致其核心問題迄今仍未得到有效考證。譬如《周禮》作為一部混雜先秦史實和作者設計的儒家經典,其對“質劑”法律時效的記載是否真實可信,以及如何準確地理解“旬”“期”“國中”“郊”“野”“都”等時空類詞匯在《周禮》和先秦社會的本義,都尚無結論。而這些未闡明的問題恰是考證和研究“質劑”法律效力過程中的關鍵所在。既有成果的缺失,為本文研究提供了相應的學術空間和突破意義。上述問題的考證與闡明,既能驗證《周禮》對“質劑”法律效力有關記載之真偽,也對豐富歷史文書學理論內容和拓展文書檔案史研究深度,乃至完善現代合同制度尤其是電子合同制度,以及我國正在進行中的法律文書檔案管理制度改革,均具有歷久彌新的現實價值。

2 “質劑”法律效力的時間屬性考釋

據《周禮·地官·質人》記載:“凡治質劑者,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國期。期內聽,期外不聽。”[11]此處所見,共有“旬”“月”“期”三個名詞對“質劑”的法律效力做出了時間上的限定。

2.1 “旬”考

“旬”,自古迄今較為常用的含義主要有兩種:其一,代稱十天。如每月有上中下三旬。其二,代指十年。如年過七旬。就“旬”字詞義的演變整體而言,其產生早期較為常用的含義是代稱十日。如《說文解字》解“旬”有云:“徧也。十日為旬。”[12]《尚書·堯典第一》有曰:“期三百有六旬有六日,以閏月定四時,成歲。”[13]而以“旬”代指十年的用法興起較晚,大約產生于唐代前后。如白居易《偶吟自慰兼呈夢得》有謂:“且喜同年滿七旬,莫嫌衰病莫嫌貧。”[14]“旬”字的這兩項含義均與時間直接相關,都用來表征一定階段的時間間隔,但兩者所指代的時間間隔差異極大,需要結合具體語境和時代背景進行甄別。

首先,就《周禮·地官·質人》而言,其所云之“旬”,當是指代十天。結合空間距離的由近及遠,國中—郊—野—都—邦國,提取該句中的時間類名詞,一旬—二旬—三旬—三月—期,其邏輯順序應是由短及長,而一至三旬排序在三月之前,為初步判斷此“旬”系代指十天提供了第一個邏輯關系上的證據。

其次,除《周禮·地官·質人》之外,《周禮》另有多處與“旬”等時間類名詞相關的記載。如《周禮·天官·宰夫》載曰“旬終則令正日成”[15],鄭玄注“旬”為“十日也”[16]。又如《周禮·秋官·大司寇》記云:“重罪旬有三日坐,期役;其次九日坐,九月役;其次七日坐,七月役;其次五日坐,五月役;其下罪三日坐,三月役。”[17]再如《周禮·地官·泉府》語曰:“凡賒者,祭祀無過旬日,喪紀無過三月。”[18]綜合《周禮》全文而言,其所言“旬”在取時間類含義時,多系代指十天。

最后,先秦時期的其他文獻史料,對確證《周禮》之“旬”為十日,提供了有效的佐證。如在描述先秦時期祭祀五帝之禮制時,《周禮·天官·大宰》有謂:“前期十日,帥執事而卜日,遂戒。”[19]所謂“前期”,是指祭祀的前一日。因此,賈公彥疏“前期十日”為“祭祀前十一日”。[20]《儀禮·少牢饋食禮第十六》對這一祭祀禮制亦有記載:“少牢饋食之禮。日用丁、己,筮旬有一日。”[21]二者可互為驗證。從字面含義來看,“有”通“又”,因此“旬有一日”即十一日;從占筮儀式定制而言,因占筮日與被筮日的日干相同,如某月下旬己日舉行占筮,卦問次月上旬己日的吉兇,前后相隔恰好是十一日。兩相印證,“旬有一日”即十一日,亦即《周禮》所言“前期十日”。結合《周禮·地官·泉府》所見“祭祀無過旬日”[22],可以確定《周禮》所稱之“旬”為十日。

綜上而論,《周禮·地官·質人》乃至《周禮》其他記載所見之“旬”,為十天、十日之意。相應地,“一旬”“二旬”和“三旬”之意均顯露無遺。而“月”字,雖也有多種含義,如地球的衛星之一(月球)、像圓月的形狀(月餅),但在取時間性質的含義時,自古迄今均具有較為明確的指向,即依據月相變化的一個時間周期,故毋庸贅述。

2.2 “期”考

“期”字,現今常用的讀音是qī,表示一段時間(如“學期”)、盼望(如“期待”)、量詞(如“第七期”)等含義。而在古代,尤其是在先秦時期,“期”字還有一個較為常用的讀音jī,表示一整年,如《論語·陽貨下》述曰:“宰我問:‘三年之喪,期已久矣。……舊谷既沒,新谷既升,鉆燧改火,期可已矣。’”[23]該句前后兩個“期”字讀音和釋義均不同。“三年之喪,期已久矣”之“期”字讀作qī,表示期限,在該句中指代為父母守喪三年的期限,宰我認為父母去世后三年的服喪期太長了。“舊谷既沒,新谷既升,鉆燧改火,期可已矣”之“期”字音為jī,表示一整年。《周禮·地官·質人》所記文字內容雖短,卻也恰好展現了“期”的兩個讀音和用法。靠前出現的“期”(邦國期),讀jī,表示一整年,與前述一旬、二旬、三旬和三月構成時間上的遞進關系。靠后出現的兩個“期”(期內聽,期外不聽),則讀作qī,表示一定的時間階段。

此外,按現今學術規范通例的要求和需要,上述所引《周禮·地官·質人》之文字內容已轉為現代漢語,對初讀者理解和分辨該句中兩個“期”的差異有一定影響。而《周禮》(如宋刻本[24])《周禮注疏》《周禮正義》在后世刊刻的過程中,于此處所采用的處理方法頗為精妙。其在前者采用“朞”(邦國朞),后者使用“期”(期內聽,期外不聽),有效地對“期”字的兩種讀音和用法做出了較為明顯的區分,即“凡治質劑者,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國朞。期內聽,期外不聽”[25-26]。

事實上,關于“朞”“期”孰為《周禮》本字,在歷代注疏與《周禮》學研究中,存在一定的爭議。如阮元指出:“近人以朞年字別于期會,直是俗字,然自《廣韻》已如此分別,非也。”[27]而孫詒讓認為,“朞”之正字應為“稘”[28]。所謂“稘”者,《虞書》有云:“稘,三百有六旬。”[29]“稘”是“期”的本字,《說文解字》釋“期”為“會也”[30],釋“稘”為“復其時也”[31]。二者互為通假,故時人常以“期”代“稘”而行之,“期行而稘廢矣”。[32]孫詒讓據此推斷,鄭玄注《周禮》時所據底本之中,“邦國期”“期內聽,期外不聽”所見應為三個相同的“期”字,反而是“后人妄生分別,改邦國期字為‘朞’”[33]。孫詒讓認為清代一些版本的《周禮》釋文所見之“邦國基”,是后人傳寫錯誤所導致的。其論據有二:一是“基”“期”雖聲類相通,但二者釋義迥然不同,憑借鄭玄的博聞強識,若其當時所用底本確為“基”字,鄭玄不可能不對此作出專門的闡釋。二是《周禮·秋官·朝士》中“邦國朞”,被鄭玄釋為“邦國期”[34]。但筆者研究發現,據鄭玄《周禮·地官·質人》注“基,本或做朞”[35]可知,東漢末年鄭玄及其他經學家們所看到的《周禮》一書在此處用的是“(邦國)基”字。原因有二:一是鄭玄在注解另一部儒家經典《儀禮》的過程中,更為鮮明和篤定地指出“古文朞皆作基”[36],這不僅佐證了在當時“朞”與“基”的通假互用,而且明確表明鄭玄認為《周禮》中的“邦國基”實為“邦國朞”。二是“朞”本就是“期”的異體字,同“期”。孫詒讓所舉《周禮·秋官·朝士》鄭玄釋文“邦國期”之例,與《周禮》原文應為“邦國朞”并不沖突。

鑒于鄭玄所注《周禮》在東漢末年和后世卓絕的影響力,其后流傳較廣的《周禮》和《周禮注》版本多使用“朞”字,如唐代開成年間十二經刻石之《周禮》[37]、清代嘉慶年間阮元主持校刻的《周禮注疏》[38]等。它們多是受到廣泛認可和世人學用的權威版本。至今,學術界所通行的《周禮注疏》和《周禮正義》點校本也都是沿用“(邦國)朞”字。如“凡治質劑者,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國朞。期內聽,期外不聽”[39-40],再如“凡士之治有期日,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國朞。期內之治聽,期外不聽”[41-42]。

綜上所述,“旬”表十日,“月”為一個月,“朞”指一整年。那么,質人聽治“質劑”和朝士聽治獄訟的時效為—國中十天,郊二十天,野三十天,都三個月,邦國一整年。

3 “質劑”法律效力的空間屬性考證

當“質劑”法律效力的時間屬性明晰之后,面對十日—二十日—三十日—三個月—一整年如此規整和有序遞進的時效,這究竟是《周禮》的創作者為了追求條理而作出的主觀設計,還是根據實際國情而制定的事實上的法律制度,就成為一個新謎題。破解這一謎題的關鍵在于,以實際的空間范圍來驗證具體的法律時效是否符合史實。

雖然《周禮》一書的成書時代是戰國晚期,但是它所記載的禮法制度和職官體系等具體內容實際上包含了西周、春秋和戰國這幾個歷史時期,且主要以西周時期為主,這一研究結論已經被西周金文等實物史料多次驗證,得到了學術界日趨廣泛的認同。如張亞初和劉雨通過《周禮》和西周金文職官表的比對,指出“總計《周禮》三百五十六官有九十六官與西周金文相同或相近。這說明《周禮》中有四分之一以上的職官在西周金文中可找到根據。……將《周禮》六官總表與西周金文三期職官表對比,就會更加深入了解到二者的一致性”[43]。鑒此,本文以西周時期的地理、交通和度量衡等史實為依據,判斷在給定的空間范圍內,《周禮》“質劑”所對應的訴訟時效是否合理,考證其匹配程度和可行性。具體到《周禮·地官·質人》而言,與“質劑”的訴訟時效相對應的空間范圍依次為國中—郊—野—都—邦國。

3.1 “質劑”法律效力的空間范圍界定

“國中”,又稱“邦中”,在先秦時具體指王國都城之內,是一個邊長為九里的正方形區域。鄭玄于《周禮·地官·鄉大夫》注“國中”曰“城郭中也”[44],孫詒讓于《周禮·地官·小司徒》正義有云:“凡經言國中,并謂王城之中。”[45]西周時期都城的建筑形制是有嚴格規范的,《周禮·冬官考工記·匠人》記曰:“匠人營國,方九里,旁三門。”[46]所謂方九里,就是一個長和寬均為九里的正方形。國中之內,理論上最長的距離是這個正方形都城內的兩條對角線。按照勾股定理,若兩邊長均為九里,那么其斜邊即國中之內最長的距離約為十三里。

“郊”,或稱“遠郊”“四郊”。據《說文解字》“距國百里為郊”[47],“郊”是指距王國都城一百里以內的區域。從“郊”這個區域往里是王國的都城,往外是“野”。

“野”,包含“甸”和“稍”兩個部分,是距王國都城一百里以外、三百里以內的區域。其中一百里以外、二百里以內的區域稱為“甸”,又稱“邦甸”,往里與“郊”接壤。賈公彥于《周禮·地官·載師》有疏曰:“郊外曰甸。甸在遠郊之外”[48]。二百里以外、三百里以內的區域稱為“稍”,也稱“家稍”,往外與“都”交界,于《周禮·地官·敘官·縣師》賈公彥疏“二百里曰甸,三百里曰稍”[49]可證。

“都”,是距王國都城三百里以外、五百里以內的區域,內部再分為“小都”和“大都”兩個區域。據《周禮·地官·敘官·稍人》賈公彥疏“小都在四百里,大都在五百里”[50],“小都”是指距王城三百里以外、四百里以內的區域,又稱“邦縣”;“大都”是指距王城四百里以外、五百里以內的區域,也稱“邦都”。

“邦國”,即諸侯國。《釋名·釋州國》釋“邦”為“封也,封有功于是也”[51]。鄭玄注《周禮·天官·大宰》曰:“大曰邦,小曰國,邦之所居亦曰國。”[52]西周時期的諸侯國主要分布在王城的東部,如陳、宋、魯、齊由西向東依次散布,燕國最遠,在王城東北方向。西南方向位于巴蜀地區的蜀國,距離王城也較遠。這些諸侯國大都分布在距離王城五百里以外的區域。

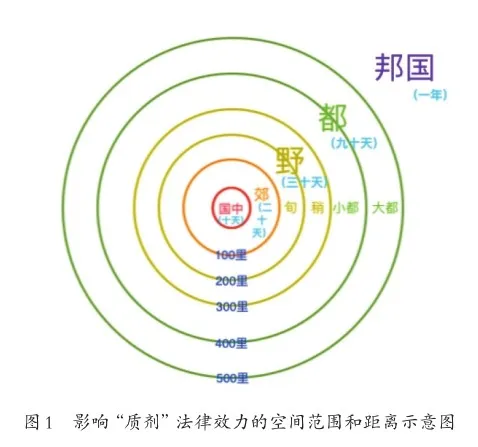

國中—郊—野—都—邦國,是較高層次和較大范圍的區域名稱。若按低一個層級的區域劃分,恰好是一個以“國中”為中心的同心圓,如圖1所示。從居于中央的“國中”開始,每向外拓展一百里即為一個具體的行政區域,即國中—郊—甸—稍—小都—大都—邦國。而這一記載與《周禮·天官·大府》所見“凡頒財,以式法授之。……邦中之賦以待賓客,四郊之賦以待稍秣,家削之賦以待匪頒,邦甸之賦以待工事,邦縣之賦以待幣帛,邦都之賦以待祭祀……”[53]恰相吻合。

3.2 “質劑”法律效力的空間距離可行性驗證

作為裁決和受理與“質劑”有關糾紛和訴訟的專門機構,先秦時期“質人”僅在國中才有設置。一方面,這有助于顯著減輕官府的司法成本;但另一方面,空間距離的阻隔直接增加了控告和申訴人的訴訟成本與維權難度。為此,基于公平的考量,需要根據空間距離的遠近,設置不同時間長短的訴訟時效。綜合西周時期的道路交通狀況,對于普通百姓而言,首選且經常采用的出行方式是徒步,而且西周時期的道路情況及基礎設施建設,更是無法和現今同日而語。按照相對保守的估計,在當時成年人正常一天可行走五十里。[54]另有《清波雜志·虜程迂回》所載的“輝出疆,過白溝,日行六七十里若百余里,窮日力方到”[55]可資佐證。

針對《周禮》所見與“質劑”法律時效相關的規定在空間距離上究竟是否合理和可行這一懸而未決的問題,在考證和辨析過程中,其關鍵的邏輯基礎在于具有訴訟意愿的控告和申訴人,是否能夠在“質劑”的法律時效結束之前,有充足的時間從所居之地到達質人受理控告和申訴的辦公地點,并按照法律程序提起訴訟。拋開控告和申訴人收集、準備訴訟材料,聯系證人,乃至思想斗爭等主觀行為相關的因素,客觀的空間距離是設定法律時效時,勢必著重考慮并以此為主要依據的立法因素。

具體到《周禮》所見“質劑”的法律時效而言:(1)國中。即王國都城之內,理論上最長的物理距離是這座正方形都城的兩條對角線長度,約13里。對于成年人而言,半日以內即可實現往返。而“質劑”在國中的法律時效是10天,不可謂不充足。(2)郊。最遠之處距離國中100里,正常情況下成年人2天可達,而“質劑”在郊的法律時效是20天。(3)野。包括“甸”和“稍”兩個部分,“稍”相對靠外,從其外邊界到國中距離300里,成年人徒步需6天,而“質劑”在野的法律時效是30天。(4)都。它在周天子直接掌管的區域之中位于最外圍,最遠處距離國中500里,成年人步行需10天才能到達,而“質劑”在都的法律時效為90天。(5)邦國。西周時期各諸侯國是呈點狀分散布局的,距離國中的物理距離有很大的差異。所以,當考量“質劑”在各諸侯國法律時效的合理性問題時,應當以空間距離相對最遠的燕國為主要參考指標。西周時,燕國都城為薊,其位置在今天津市域內,距鎬京(今西安市域內)約2217里。[56]以正常情況下成年人日行五十里的徒步行進速度推算,約需45天。而“質劑”在邦國的法律時效為一年,該時限亦屬相當寬裕。

需要進一步說明的是,上述距離均為直線距離。事實上,遑論西周,即使在基建技術頗為發達的現代,兩地之間因為高山深澗、江河湖泊等地形的天然阻隔,繞道開路的情形并不鮮見。同時,與國中、郊、野、都等10天以內的行程不同,一般情況下長達45天的行程必然需要相對更多的休息和停留。此外,西周疆域內地形多樣,并非都像華北平原那樣一馬平川適宜開路和行進,部分地區如巴蜀自古以來就有以難行著稱的蜀道,這些因素也應當考慮進來。但較為合理的行程用時上限,至多是將現有算法得出的行程用時之理論值擴大一倍,如表1所示。

綜上可證,從空間距離角度分析,西周時期有關“質劑”法律時效的規定是相對合理和可信的。此外,根據《周禮》記載,西周法律制度中有關法律時效的規定較為常見,且與《周禮·地官·質人》所載有一致性,如《周禮·秋官·朝士》對朝士受理訴訟的時效規定“凡士之治有期日,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國朞。期內之治聽,期外不聽”[57],進一步佐證了《周禮》所載“質劑”法律時效在空間上的可信度。

4 余 論

考證和辨析“質劑”法律效力的時間與空間屬性,對理解“質劑”等先秦買賣契約文書的制作目的,分析相關制度的實際運轉流程,進而鑒別《周禮》所記載的“質劑”及其制度是先秦客觀史實還是作者主觀設計等問題具有直接的促進作用。此外,在考證和研究“質劑”法律效力時間和空間屬性的過程中,筆者發現還有一些與此相關且需要說明的問題和啟示。

4.1 “質劑”訴訟中訟主逾期不至的兩種原因

“質劑”法律時效長短有別,是按照控告和申訴人居住地點距離質人辦公地點(王國都城之內)的遠近而確定的。孫詒讓認為訟主逾期不至,“則是譎詐不實”[58],所以不應當再受到法律的保護。實際上,基于法律經濟學分析,還有一種可能是控告和申訴人在對訴訟成本和收益進行利益考量。當訴訟成本遠大于訴訟收益時,其可能會放棄控告和申訴,結果也會是逾期不至。所以,逾期不至至少有兩種可能的原因:一是基于訴訟成本和訴訟收益的考量,訟主主動放棄控告和申訴的權利而不愿至。二是訟主譎詐不實,為防敗露而不敢至。但無論何種情況,限定法律時效的制度設計確實在客觀上減輕了官府的司法負擔和成本。

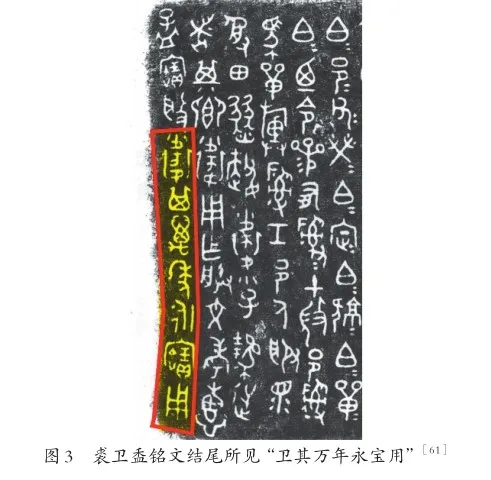

4.2 商品所有權變更不適用“質劑”的法律時效

值得注意的是,《周禮·地官·質人》所記載的“凡治質劑者,國中一旬,郊二旬,野三旬,都三月,邦國朞。期內聽,期外不聽”[59]這一制度,只是限定與“質劑”內容本身有關的糾紛和訴訟,譬如對交易價格、商品質量和數量等“質劑”所記錄的買賣契約文書內容有爭議。而因“質劑”所導致的商品或財產所有權的轉移和歸屬,并不適用這一法律時效。這是因為所有權具有永久性,不可能在三旬或三月后喪失或被排除在法律保護范圍之外。西周時期青銅器銘文結尾處常見的“衛其萬年永寶用”(見圖2、圖3),即從實物角度印證了西周時期所有權的永久性,是符合當時的風俗習慣和禮法制度的,且已具有較為普遍的社會共識。概言之,對“質劑”內容的糾紛,適用此法律時效;對由“質劑”所導致的所有權變更,不適用此法律時效。

4.3 “質劑”法律效力時空屬性設定對司法體系現代化建設的啟示

首先,西周時期單一的司法機構布局不利于維護當事人的合法權利。“質劑”法律效力時空屬性的設定,反映出西周時期司法機構布局較為單一,僅在中央設置固定的受理控告和申訴的司法機構。這一客觀事實的存在,致使遠在兩千里以外的諸侯國所居之西周子民,在面臨“質劑”等有關訴訟時,不得不付出巨大的時間精力和經濟交通等成本,遠赴國中維護自己的合法權益。雖然當時的法律制度在規定“質劑”法律時效時考慮并遵循了法律時效和空間距離成正相關的立法原則,顯示出西周時期的立法者在立法思想和立法技術上較為成熟的一面,但是,較遠的空間距離仍然會成為一部分利害關系人運用法律武器的障礙。對于體弱和年邁的利害關系人而言,幾百里以上的行程甚至是一道無法逾越的鴻溝。同時,空間距離導致的信息滯后乃至缺失、訴訟成本的顯著增加等不利因素,較大概率會導致一部分利害關系人放棄訴訟權利,特別是在起訴成本大于勝訴成本時。

其次,得益于全國性司法體系的建成,空間距離的遠近已不再是立法過程中的主要考量因素。現今,我國法律在規定訴訟程序和法律權利等與時效相關的內容時,較多采用的是將合理范圍內的最長時限作為統一標準,并適用于全國。如《民事訴訟法》規定:“利害關系人因正當理由不能在判決前向人民法院申報的,自知道或者應當知道判決公告之日起一年內,可以向作出判決的人民法院起訴。”[62]又如《民法典》(合同編)規定:“撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內行使。自債務人的行為發生之日起五年內沒有行使撤銷權的,該撤銷權消滅。”[63]

最后,這一古今對比有力驗證了從中央到地方普遍設立司法機構的正確性和必要性。從中央到地方,系統全面的司法體系的建立,大幅增進了法律權利的可觸達性,在空間距離層面更好地實現了權利主體在行使法律權利過程中的人人平等。而以“質劑”為代表的買賣契約文書之法律效力在時空層面的演進,正是我國司法體系不斷進步和文書檔案管理制度日益優化等進程的忠實寫照與原始記錄。

*本文系國家社科基金一般項目“中國檔案史史料學”(項目編號:19BTQ095)、廣西民族大學人文社科類科研項目“《周禮》‘質劑’之來源與形制研究”(項目編號:2022MDSKYB05)和廣西民族大學引進人才科研啟動項目“質劑的名稱、制度與流變”(項目編號:22SKQD11)階段性研究成果。

注釋與參考文獻

[1][6][11]周禮[M].徐正英,常佩雨,譯注.北京:中華書局,2014:305,314,314.

[2][4][16][20][25][34][35][38][44][48][49][50][52]阮元.十三經注疏·周禮注疏[M].北京:中華書局,1980:734,875,656,650,737,878,737,737,716,725,698,699,645.

[3][5][15][17][18][19][22][26][27][28][33][40][42][45][46][53][57][58][59]孫詒讓.周禮正義[M].王文錦,陳玉霞,點校.北京:中華書局,1987:2791,2791,209,2752,1097,141,1097,1079,1079,1080,1080,1079,2825,772,3423,446,2825,1080,1079.

[7]張傳璽.契約史買地券研究[M].北京:中華書局,2008:9-10.

[8]乜小紅.中國古代契約發展簡史[M].北京:中華書局,2017:2.

[9]溫慧輝.試論先秦時期兩種主要的契約形式:“傅別”與“質劑”[J].史學月刊,2004(12):20-24.

[10]朱紅林.《周禮》中的契約及其反映的商業關系[J].北京工商大學學報(社會科學版),2003(4):60-64.

[12][29][30][31][47]許慎.說文解字(影印陳昌治刻本)[M].北京:中華書局,1963:188,146,141,146,132.

[13]阮元.十三經注疏·尚書正義[M].北京:中華書局,1980:119.

[14]白居易.白居易全集[M].丁如明,聶世美,校點.上海:上海古籍出版社,1999:550.

[21][36]阮元.十三經注疏·儀禮注疏[M].北京:中華書局,1980:1196,1176.

[23]程樹德.論語集釋[M].程俊英,蔣見元,點校.北京:中華書局,1990:1231-1232.

[24]周禮[M].鄭玄,注.婺州:門巷唐宅,南宋:91.

[32]許慎.說文解字注(影印經韻樓刻本)[M].段玉裁,注.上海:上海古籍出版社,1981:314.

[37]高峽主.西安碑林全集(影印版) 123卷 開成石經 周禮[M].廣州:廣東經濟出版社;深圳:海天出版社,1999:309.

[39][41]周禮注疏[M].上海:上海古籍出版社,2010:534,1376.

[43]張亞初,劉雨.西周金文官制研究[M].北京:中華書局,1986:140.

[51]王先謙.釋名疏證補(影印清光緒二十二年刻本)[M].上海:上海古籍出版社,1984:98.

[54]需要說明的是,包括“里”在內的度量衡在中國古代和現代是不同的,而且中國古代各歷史時期也并不完全一致。以“一里”為例,商周約406米,秦漢約415米,隋唐約531米,明清約576米,現代則是500米整。

[55]周輝.清波雜志校注[M].劉永翔,校注.北京:中華書局,1994:451.

[56]已按西周時期的度量衡進行換算。具體過程為:按今制,自天津至西安約為900公里,即1800里,合900000米。按西周時期度量衡,一里約為406米,900000米約合2217里。

[60]中國社會科學院考古研究所.殷周金文集成(修訂增補本) 第二冊[M].北京:中華書局,2007:1504.

[61]中國社會科學院考古研究所.殷周金文集成(修訂增補本) 第六冊[M].北京:中華書局,2007:4973.

[62]參見《中華人民共和國民事訴訟法》(1991年4月9日通過,2017年6月27日第三次修正,2017年7月1日重新發布并實施)第二百二十三條。

[63]參見《中華人民共和國民法典》(2020年5月28日發布,2021年1月1日實施)第五百四十一條。

(責任編輯:孫 潔 陳 騫)